《锡报》上海版戏曲资料撰稿人群像特征探究

李晓春

《锡报》自1912年10月1日正式定名起,一直出版发行到无锡解放(1949年4月)前夕才宣布停刊。在近三十七年的存续期内,《锡报》数易其主,经历过多次停刊复刊,但报名始终未改。作为近代无锡出版时间最长、发行量最大的日报,《锡报》记录了大量有关传统音乐各个维度的内容。《锡报》在上海出刊的时间为1938年7月1日至1940年4月30日,共计二十个月。在此之前,《锡报》在无锡诞生、成长发展至全盛。它的迁移,源于1937年11月无锡全面沦陷的时局背景,也是《锡报》报人延续文化理想的结果,上海这座孤岛城市,承接了这样的历史使命,使今天的学人,循着时间的历史轨迹,去追寻更多的传统音乐文化线索。

戏曲文化,作为传统音乐重要的分支,在近代的发展呈现出多样的面貌。在类型上,京剧取代昆曲博得众多文化精英的青睐;地方小戏在民间蓬勃崛起,进而走向城市,以期获得更多的生存空间。在文化思潮上、戏曲改良运动中,“新”“旧”之争、“中”“西”之论成为文化界探讨的热点。报刊作为当时热门的“自媒体”工具,成为报人们传达艺术理念、普及艺术知识、传播艺术理想的重要阵地。《锡报》上海版第三版的“游艺座”专刊即是其中的一个。

“游艺座”专刊的设立,是之前《锡报》上海版第三版“戏包袱”“电影院”“团团转”等专刊内容的合集。创刊号上,编者开宗明义阐明了“游艺座”是艺术和游戏的综合刊物,即将原有的戏包袱、电影院、团团转等特刊,改为按日同时出马,与阅者相见;将多出戏剧性的专号,惟改为不定期刊”。

“游艺座”专刊初创阶段,其内容遵循创刊宗旨,包括专题“梨园情报”“舞圈动态”“影评”等文所涉及的内容有京剧、歌舞、电影、鼓词、越剧、昆曲等等;一个多月后,“想着就写”“故都剧讯”“燕云片片”等专题相继出现,专刊整体内容聚焦于“戏曲”话题,剧种以京剧为主。到了后期,约1940 年2 月至4 月,该专刊开始出现其他民间音乐艺术的介绍与评述,如京韵大鼓、清口大鼓、梨花大鼓、莲花落、单弦、双簧、八角鼓、竹马戏等等。纵观“游艺座”专刊近两年的整体资料,内容类型以中国传统音乐为主,核心内容以京剧为首,兼有其他中国传统音乐的多个门类。京剧内容上,涉及了习俗、行当、服饰、道具、伴奏、史话、评论等等。

《锡报》上海版“游艺座”专刊共有354期,该专刊的撰稿人,有吴观蠡(《锡报》主编)、郑子褒、张肖伧、郑过宜等四大主编;也有苏少卿、薛观澜、徐凌霄、周南陔、杨屮屮、郑菊瘦、翁偶虹、冯小隐、冯绪承、舒舍予等剧坛名人,这些文化界大咖组成了一支阵容强大的撰稿人团队。四大主编作为专刊内容和风格的定调者、把控者,在《游艺座》专刊所呈现的内容中,充分展现了他们的艺术修养、艺术视野和艺术格局。

吴观蠡出生于清末,无锡西乡仙蠡墩人,1945年底病逝于上海。吴观蠡原名骥德,笔名测海、半老书生、扫边老生等,是民国时期与张丹斧齐名的报界名人。

早在《锡报》初创时期,吴观蠡已开始担任该报副刊《小锡报》的主编工作。自1917 年5 月吴观蠡全面接管《锡报》后,在他的主持下,《锡报》业务蒸蒸日上,进入发展的全盛时期。在此期间吴观蠡经常在《小锡报》上发表与京剧相关的文章,并开设了专题“观蠡室剧谈”。与此同时,吴观蠡于1923 年8 月创办二日刊《轰报》,该月5日,《轰报》第一期出刊,该报后由朱冰蝶接办。作为报界名人和《锡报》的掌舵人,吴观蠡曾在无锡捧红孟小冬、成立评剧研究会、组织参与京剧票房活动、出资建造無锡大戏院等,这些活动的具体事宜在全盛时期的《锡报》上均有不同层面的记载与报道。可以说,在吴观蠡全面接管《锡报》之后,通过报刊载体的优势,从多个维度身体力行地传播了京剧文化,引领了无锡城市的文化导向。也印证了他在1932年10月23日《锡报》特刊“戏曲”创刊号中的自序:“吾今所记,乃吾邑三十年来剧场故实、梨园旧闻,而以海上剧事为附。”此序以“戏包袱”为题,“言其零缣断素,靡所不包”。

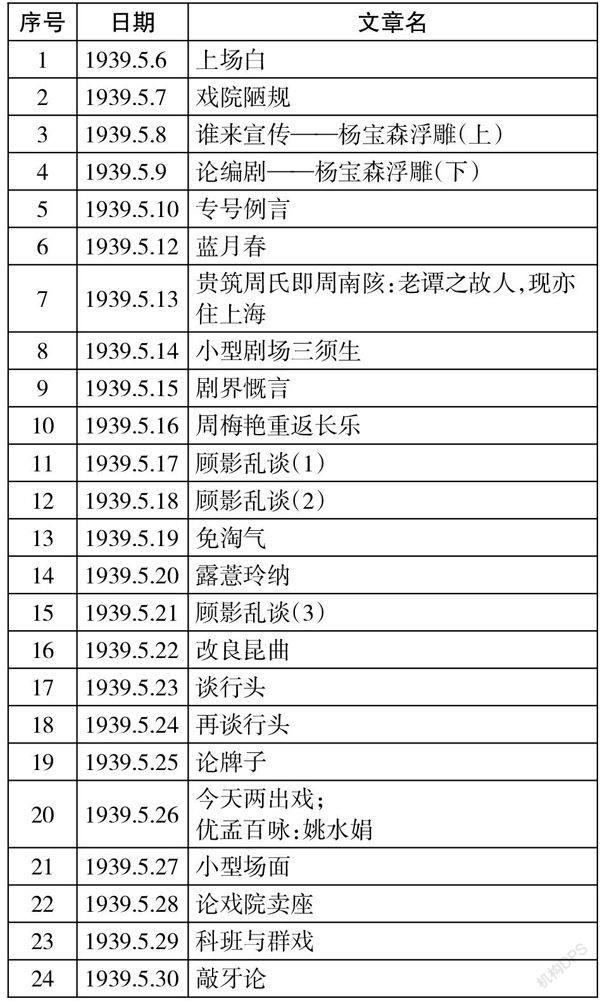

1938年春,吴观蠡将《锡报》迁至上海后,报社设在上海汉口路446号。1938年7月,《锡报》在上海正式复刊。“戏包袱”“说书场”“电影院”“团团转”“噱头势”“小吃部”等专刊以每周一次的出镜率刊登在《锡报》上海版第三版。该时期,吴观蠡以“测海”“半老书生”“扫边老生”为笔名为副刊《小锡报》撰稿,并在三版“戏包袱”专刊开设“观蠡室剧话”专题。1939年5月6日,《锡报》上海版三版正式推出“游艺座”专刊,开设伊始,吴观蠡和郑子褒、张肖伧共同担任专刊主编;1939年7月1日,吴观蠡因眼疾由郑过宜接任主编之职,但依然为该栏目撰稿。就“游艺座”专刊二十个月的资料来看,吴观蠡几乎每日都有文章刊登,前后作有上百篇文章;撰稿所用的笔名多为“扫边老生”,偶用“半老书生”。仅就其担任专刊主编(不到两个月),所用笔名为“扫边老生”的文章来看,就有六十篇左右(见下表)。按篇幅长短看,多为独立单篇,偶有两日或三日连载,如果加上署名“半老书生”的文章,数量更为可观。

20世纪20年代至40年代,在主持《锡报》的同时,吴观蠡也为不少报刊撰稿,如20 年代的《鸿光》《晶报》;30年代的《江苏月报》《春秋笔特刊》《金刚画报》《金刚钻》《铁报》《戏世界》《世界晨报》《锡报》《宋德珠专集》《王玉蓉专集》,1937年参与主编了《无锡游览指南》;40年代则有《万象》《人间味》《中国商报》《海报》《风云(上海1943)》等等。1945年12月31日吴观蠡去世之后,1946年4月3日创刊的《万花筒》1、2、3、5期都刊登其笔名为“半老书生”的手稿遗作,含蓄表达了报界同仁的怀念。其中创刊号第8 页刊登的是其所作诗词《怀乡吟》。

综上所述,作为《锡报》全盛时期和上海时期的负责人,从整份报纸到具体栏目刊载的内容所折射的思想观念、体现的艺术风格等,吴观蠡都是重要的引领者和积极的参与者。

郑子褒,浙江余姚人,民国时期上海著名剧评家,经常以“梅花馆主”为笔名发表文章。曾主编《半月戏剧》《金刚画报》《戏剧画报》《十日》等多种戏剧刊物,在多个报纸杂志上发表有关戏曲类的文章。涉及的报纸杂志,据不完全统计,20 年代有《时报》《新闻报》《游戏杂志》《十日》《大世界》《新世界》《明报》《戏杂志》《戏剧周刊(苏州)》《大公报(天津)》《金刚钻》《半月》《晓报》《翡翠》《戏剧月刊》《春华日报》《三日画报》《上海画报》《福尔摩斯》等;30年代有《金刚画报》《正气报》《天津商报画刊》《北京画报》《社会日报》《晶报》《国剧画报》《大亚画报》《世界晨报》《南洋画报》《战时日报》《半月戏剧》《生报》《时代》等,另外还主编《吴素秋特刊》《章遏云专集》等专刊;到了40 年代,郑子褒除了为几个老牌报刊如《社会日报》《新闻报》等撰稿外,还为《上海生活》《戏剧画报》《海报》《电报》《立报》《沪报》《诚报》《社会时报》《小日报》等撰稿,同时还主编了《富连成特刊》《麒麟童特刊》《李盛藻童芷苓合刊》《曹慧麟專集》《李万春专集》,编著了《大戏考》和《大戏考索引》。

从以上数量繁多的撰稿刊物,不难推测郑子褒在剧评界的地位以及与众多京剧大咖深交的日常。1931年,郑子褒担任长城唱片公司经理期间,全力促成了梅、尚、程、荀四大名旦合灌唱片《四五花洞》。此事件在1939年5月13日“游艺座”专刊的“唱片专号第二期”《四大名旦灌制四五花洞之名次问题:唱片列名作圆形无分先后》一文中有较为详细的介绍;1940年4月17日《上海生活》第4卷第4 期的《四五花洞唱片灌制追记》一文也追记了此次唱片界与戏曲界的重要事件。

在涉足上述众多报刊的主编、编辑工作之余,郑子褒与张肖伧一起,于1938年7月在《锡报》上海版的“戏包袱”专刊,担任主编工作;1939年5月,“游艺座”专刊设立后,郑子褒与张肖伧、吴观蠡共同担任主编,并发表多篇“梅花馆随笔”专题评论。此外,自1937年6 月始,郑子褒主编戏曲刊物《半月戏剧》,该刊物是20世纪三四十年代最重要的戏曲刊物之一。有时《锡报》“游艺座”专刊上会做些相关广告,如1940年2月5日,《半月戏剧又出新书》一文介绍了2月4日出版的《半月戏剧》第二卷第八期的内容简介和出售价格。值得一提的是,郑子褒是四位主编中唯一一个贯穿“游艺座”专刊始终的主编。

张肖伧(1891-1978),江苏常州人,民国时期与冯小隐、冯叔鸾、郑过宜齐名的四大剧评家之一。纵观张肖伧20 世纪20 年代至40 年代的撰稿信息,20年代除了为《戏剧月刊》《刚柔报》《上海报》《琼报》《力报》等撰稿外,其编著的《菊部丛谈》(见图1,左边为封面,右边为版权页),于1926年9月由上海大东书局出版,书名由梅兰芳题签,贾璧云画封面。该书由《燕尘菊影录》《歌坛摭旧录》《蒨蒨室剧话》三大部分组成,为后学研究近代戏曲保存了大量珍贵的资料。其中《燕尘菊影录》为程长庚之后在北京舞台上的京剧、昆曲、秦腔等行当的伶人小传,共计303 人,包括须生82人,小生23 人,武生34人,旦角96 人,净角42人以及丑角26人;《歌坛摭旧录》记录了戏曲界的各类轶闻掌故;《蒨蒨室剧话》则为作者的剧评文章。其后的三四十年代,是张肖伧为各类报刊撰稿的高峰期,30年代涉及的报刊有《戏世界》《戏剧月刊》《小日报》《新闻报》《时报》《戏剧旬刊》《罗宾汉》《半月戏剧》《十日戏剧》《春秋笔特刊》《力报》《锡报》《戏剧画报》《戏迷传》《时代》《百美图》等;40年代涉及的报刊则有《海报》《社会日报》《戏剧周讯》《戏剧春秋》《艺声》《中国戏剧》《永安月刊》《上海游艺》《沪报》《万花筒》《秋海棠》等等。

图1 《菊部丛谈》封面与版权页

20世纪30年代《锡报》全盛时期,张肖伧就为该报的元旦增刊、副刊《小锡报》提供了大量的稿件,在“戏剧特刊”上以“肖伧”“张肖伧”“蒨蒨室主”为名或以“蒨蒨室剧话”为专题,发表多篇文章。以1935年为例,张肖伧在1月1日元旦增刊上发表了《闻歌琐录》,谈及多位京剧艺人的表演特色;2月27日和4月17日,在“戏剧特刊”上发表《蒨蒨室剧话》;3月16日和27日,发表《谈捉放曹之脸谱》等文章。1935年7月开始,“戏剧特刊”上每期连载张肖伧代表作《谭剧精微》,至11月5日结束,内容共计三十三个要点。1935年12月21日《戏剧旬刊》创刊,张肖伧担任该刊物的编辑工作;1936年,《谭剧精微》系列文章再次在《戏剧旬刊》上连载。

图2 《戏剧旬刊》版权页

1938年7月,《锡报》在上海复刊后,张肖伧与郑子褒一起担任“戏包袱”专栏的主编;1939 年5 月“戏包袱”与其他专栏合并为“游艺座”后,张肖伧继续担任该专栏的主编,为《锡报》撰稿多篇。

郑过宜,1901年出生,广东潮州人,近代著名戏曲评论家。郑过宜剧艺造诣甚深,他不仅娴于梨园掌故,也精于剧学考证。20世纪20年代创刊的《梨花杂志》是郑过宜主编的第一本刊物,初步显示了其在戏曲方面的整理、分析和文字撰写能力;其后,郑过宜又陆续在《三日画报》《戏剧月刊》等刊物上发表文章。三四十年代是郑过宜创作的高峰期,30年代涉及的报刊有《戏剧旬刊》《金刚钻》《半月戏剧》《力报》《锡报》《戏剧画报》《戏迷传》《金刚画报》等;40 年代除了为之前的《力报》《锡报》等继续撰稿,还为《小说月报》《戏剧周讯》《海报》《戏剧春秋》《游艺画刊》《文艺春秋》《社会日报》《海光》《七日谈》《海风》《中国戏剧》《大观园周报》《光化日报》《铁报》《快活林》《沪风》《新上海》《秋海棠》《万花筒》《海风》《海燕》《一四七画报》《大都会》《海晶》《是非》《上海滩》《导报(无锡)》《东方日报》《前线日报》《诚报》《上海游艺》等三十多个大小报刊撰稿。

在这些大小报刊中,《铁报》和《沪报》都刊登过郑过宜的代表作《三十年歌场回忆录》的连载文章。另外,1928 年1月,郑过宜作为理事编辑,协助刘豁公编《戏剧月刊》(从第1 卷第2 期开始);1935 年12 月至1941年和张古愚、吴我尊合作主编社刊《戏剧旬刊》(1927年2月起改名《十月戏剧》),1937 年1 月至1940年郑过宜与郑子褒、胡憨珠共同担任《戏剧画报》的编辑。这三本刊物是郑过宜所编刊物中影响最大的。

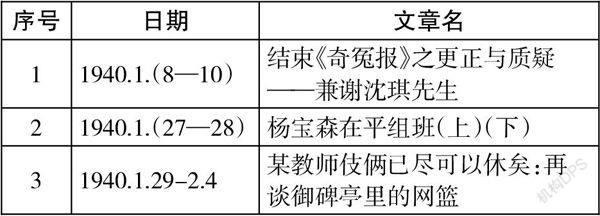

1939年6月27日,“游艺座”《编后》预告郑过宜7月将担任该栏目主编;7月1日,扫边老生吴观蠡在“游艺座”发表《郑老板登台》进行正式宣告,自此郑过宜与郑子褒共同担任“游艺座”主编,直至1940年5月《锡报》上海版停刊。期间郑过宜在“游艺座”发表文章近六十篇,其中1939年有:6月25日《书“老谭几出戏的配角”后》,7月12日《听过侯玉兰后》,7月21日《闲话白水滩》,8月3日《志昆曲票友沈省吾君》,8月21日《梅兰芳海外演剧的回忆》,8月23日《杨排风“正误”之正误》,9月2日《吴彦衡与蓝月春》,10月14、15日的《奇冤报里一个“质疑”与“更正”》,11月12日《我与王玉蓉》,11月16日《顾曲杂缀:平天冠》等多篇文章。到了1940年1月至4月,郑过宜撰写的文章达45篇(见下表),篇幅有单篇与连载两大类,内容有评论、记述等。

在上述1940年的文章中,有一部分是郑过宜在剧场观赏过相关剧目后所作的即时记述与评论。如2月6日《顧曲杂志:黄金之群英会》,为作者在1月底于黄金大戏院观看周信芳与叶盛兰、赵培鑫等合演《群英会》的评述;2月16日《顾曲杂志:周信芳之〈汾河湾〉》,为12日白天,作者在卡尔登大戏院观戏后的评述;2月17日《顾曲杂志:贯大元之〈战太平〉》,记录了11日作者在继中午赴卡尔登大戏院观看麒麟童所演《薛仁贵与柳迎春》后,晚上在更新舞台观看贯大元主演的《战太平》经过及评论;2月18日,《顾曲杂志:俞振飞之跪池小宴》则是作者14日在更新舞台观看俞振飞所演剧目后的评述,认为俞振飞所唱巾生“极动听”,特别是演唱《跪池》时,“振飞神情细致、气度潇洒”,与振飞搭唱之朱传茗,“音清韵醇,为昆旦之冠冕”;3月20日《顾曲杂志:刘琴心佳质可造》一文,记录的是作者在3月18日晚到小广寒聆听刘琴心表演全本《棒打》的场景;4月16日《穆柯寨与穆天王》记述了作者4月15日在黄金大戏院观看芙蓉草之《穆天王》后,认为其风格,与王瑶卿最近(《穆天王》是王瑶卿所自编而首先演唱)。

另外,特别要提到的是,从3月10日开始、郑过宜以待云室主为笔名撰写的、1923年的旧作《癸亥岁南下北伶略评》连载文章,共计11期,3月22日为最后一期。据作者自介,该文为十七年前未得以公开发表的旧作,刊登的目的是“藉此以验吾剧学与文章,所得所进,相距几何”,且所有内容“必备于斯,亦颇足以识当时之爪痕,因不易只字,刊之于此”。里面涉及的伶人有程砚秋、郭仲衡、荣蝶仙、侯喜瑞、张春彦、王又荃、吴富琴、文亮臣、曹二庚、安舒元、张铭武、王又宸、小翠花、萧莲芳、王斌芬、余叔岩、王长林、钱金福、鲍吉祥、梅兰芳、言菊朋、王凤卿、周瑞安、小桂花、朱桂芳、郝寿臣、姜妙香、姚玉芙、吴彩霞、李春林、刘凤奎、刘奎官、王少芳等。《癸亥岁南下北伶略评》相关文章最早出现在郑过宜(时称郑醒民)青年时期主编的第一本刊物《梨园杂志》(1924年5月创刊,上海大东书局发行)上,根据创刊号上刊登的内容信息,我们可以了解到,该文主要是对一年之中南下的北方伶人的“艺术略加评论,而观众之心理眼光以及其结果优劣”,在行文上“少书己见,据实笔录”,开篇涉及的伶人有高庆奎、董俊峰、王汇秋、何雅秋、马连良、王连浦五人。据此,我们可以得出结论:1940年3月10日至22日在《锡报》上海版“游艺座”专栏刊登的连载文章《癸亥岁南下北伶略评》是郑过宜在1924 年5月13日公开发表的余叙。

“游艺座”专栏四位主编,俱是民国时期戏曲剧评界的名人,在业界具有较大的影响力。他们在艺术上相互探讨,事业上相互支持与合作,形成了一个强有力的撰稿、组稿核心团队。除去他们身上独具特色的个人风格,他们具有如下几个共性特征。

第一,通过对四位主编撰写成果的整理,不难看出,他们精力充沛,创作欲强烈;在戏曲方面有着较高的造诣和独到的思考力。第二,他们不以京剧表演为职业,但热爱京剧,有京剧实践的体验和观赏日常,有较高的艺术品位与审美情趣。第三,他们与当时的京剧大咖有着不同程度的结交,对京剧名伶的秉性、爱好、艺术特征均有较为全面的了解。第四,他们办报刊、创立京剧研究组织,开展京剧业余票房活动,来实现其文化传播的理想。如民国二十四年(1935)为宣传和普及京剧,郑过宜与上海戏曲评论界同行张古愚等人发起组织“上海国剧保存社”;1946年初,郑过宜又和张古愚、张肖伧等筹办中国戏剧改进协会等等。第五,这些报人作为文化界的精英,京剧文化的局外人(不从事京剧表演职业),不管出生地在哪里,最终在上海这个城市,因为共同的艺术理想走在了一起,并由此形成了一个特定的文化圈层,通过报纸杂志等媒介引领了当时戏曲文化传播的潮流。

综上所述,这个群体见证、参与、记录、推动了戏曲文化,他们留下的戏曲文化遗产,与传统文化之间的共振,独具个性的艺术审美,以及对近代以来戏曲文化传承与传播的深远价值,值得今人对之作深入的研究。