经耳后发际切口行下颌下腺切除术的临床总结

刘志刚, 王 斌, 冯靓婧

(福建医科大学附属三明市第一医院口腔颌面外科,福建 三明 365000)

下颌下腺是三大唾液腺之一。 下颌下腺常见的疾病有肿瘤、涎石病、炎症等。 在唾液腺肿瘤中,下颌下腺肿瘤占10%[1-2],其中良性肿瘤更多见,约占60%, 而唾液腺涎石病约85%发生于下颌下腺,其中有些涎石位置过于靠后或在腺体内,有些导致腺体功能丧失,形成慢性硬化性下颌下腺炎。 这些下颌下腺疾病,临床上通常需要行下颌下腺切除术[2]。传统的下颌下腺切除术的手术入路是颌下切口,该切口的优点是可直接暴露下颌下腺, 术中视野好,操作空间大,但缺点也很明显,就是该手术切口没有任何隐藏,直接暴露于颌下,术后形成的切口瘢痕对患者的美观造成一定影响。 耳后发际切口入路在临床上已经成功应用于腮腺切除术[3]、腮腺囊肿摘除术、下颌骨骨折切开复位坚固内固定术、削下颌角等手术,甚至颈淋巴清扫术[4],取得了不错的美容效果,但较少被使用于下颌下腺切除术,国内外相关的文献报道也很少。

1 资料和方法

1.1 一般资料

纳入此次临床总结的患者共计63 例, 均来自于福建医科大学附属三明市第一医院口腔颌面外科,于2015 年1 月—2020 年10 月期间以单侧下颌下腺良性病变为诊断收入院,其中男性21 例,女性42 例。年龄为 19~80 岁,平均年龄 49.5 岁。其中左侧下颌下腺病变34 例,右侧下颌下腺病变29 例。良性肿瘤共11 例,其中,多形性腺瘤9 例,基底细胞腺瘤1 例,嗜酸性粒细胞瘤1 例;结石位于导管后段(位于下颌第二磨牙后方)或腺体内的涎石病28 例 (下颌下腺无硬化); 慢性硬化性下颌下腺炎24 例。 所有患者入院后均行下颌下腺增强MR 及CT 平扫+增强检查。

排除标准:①术前影像学检查或术中快速冰冻病理检查提示下颌下腺肿瘤为恶性者; ②虽为良性肿瘤但直径大于3 cm 或肿瘤位于腺体上极者;③术前影像学检查提示下颌下腺周围组织有炎症、可能与腺体存在炎性粘连者。

所有患者均行患侧下颌下腺切除术(有导管结石者同时行导管取石术)。在这些患者中,38 例采用传统的颌下切口入路(颌下切口组),25 例采用耳后发际切口入路(耳后发际切口组)。 纳入耳后发际切口组的患者,在术前均详细告知他们该方法的手术时间可能比传统手术时间多1 倍左右及可能导致的麻醉风险,并签署了手术及麻醉同意书。 对于有高血压、心脏病、糖尿病等基础疾病的患者,没有纳入耳后发际切口组。

1.2 手术方法

1.2.1 颌下切口组手术经过 本组采用传统的颌下手术切口入路。 于患侧颌下做一长约6 cm 的切口,距下颌下缘2 cm 并与之平行。 切开皮肤、 皮下组织、颈阔肌,显露下颌下腺腺鞘,提起后切开,显露腺体组织。 Allis 钳夹住腺体下极向下牵拉。 直钳钳夹腺鞘切口上缘上提,于其深面用蚊钳紧贴腺体表面向上钝性剥离,解剖断扎面动、静脉远心端,离断腺体上方的蜂窝组织,使腺体上极游离,过程中注意断扎小血管。 于腺鞘深面紧贴腺体组织表面钝性分离游离腺体下极及后极,钝性分离找到面动脉近心端后血管钳钳夹,切断后双重结扎。 用电刀切开下颌舌骨肌与腺体前缘间的粘连处,将下颌舌骨肌向前拉开,充分显露下颌下腺腺门,钝性剥离显露舌神经及导管,确认两者的交叉关系后,依次断扎舌神经的下颌下神经节和导管(尽可能靠近导管口方向断扎导管),将腺体及其病变一并移除。 导管内仍有结石的患者,经口内切口取出。 0.9%氯化钠溶液冲洗干净,彻底止血,放置橡皮引流片后,分层缝合关闭切口。

1.2.2 耳后发际切口组手术经过 本组所有患者均采用耳后发际切口入路。 体位上要求垫肩使头充分后仰偏向健侧。 手术切口设计起自患侧耳后沟的下端终点处, 沿耳后沟向上至其中1/3 处, 再折向后方,然后于耳后发际线内0.3 cm 与之平行向下全程切开。 切开前先以1∶100 000 的盐酸肾上腺素0.9%氯化钠溶液于术区皮下进行充分地浸润, 然后依次切开皮肤及皮下组织, 用组织剪于皮下组织层向前锐性剥离翻瓣,至胸锁乳突肌表面时,用蚊钳钝性分离找到耳大神经,解剖后加以保护。 然后解剖确认颈阔肌, 紧贴其深面用组织剪继续锐性剥离翻瓣,翻瓣范围向上达下颌下缘,向下达舌骨水平,向前达二腹肌前腹后缘。 翻瓣过程中要用小S拉钩或压舌板将瓣向上拉起形成空腔(图1),用头灯或内镜辅助腔内照明。 翻瓣完成后,彻底止血。余下主要操作步骤与颌下切口组相同。 不同之处:①用超声刀凝切。 由于超声刀止血效果可靠,腺鞘的切开、腺体组织的剥离、腺体上方蜂窝组织的离断、下颌舌骨肌与腺体前缘间的离断,面静脉的切断、舌神经的下颌下神经节切断、导管及腺门组织的切断等,全部使用超声刀来完成。 ②处理舌神经、下颌下神经节和导管时, 要将腺体组织向后下充分拉开,以提供足够的视线和操作空间。③术毕手术切口放置负压引流。最终完整切除下颌下腺(图2)2 组患者的手术全部由同一个手术者完成。

图1 耳后发际切口的术野Figure 1 Operation field exposed through retroauricular hairline incision

图2 切除的下颌下腺标本Figure 2 Gross specimen of resected submandibular gland

1.3 观察指标

所有患者出院后均随访6 个月。 记录2 组患者的手术成功率、手术时间、神经损伤(包括面神经下颌缘支、舌神经、舌下神经及耳大神经)、术后面动、静脉出血及美容效果。 面神经下颌缘支损伤通过口角歪斜判断,舌神经损伤通过舌尖麻木判断,舌下神经损伤通过伸舌歪斜判断,耳大神经损伤通过耳垂麻木判断。 美容效果的评价采用11 点数字刻度(11-point numerical scale,NS)法[5],即根据每个患者对手术切口瘢痕的满意程度进行评分, 分值范围为0~10,即 0 为“完全不满意”,10 为“最满意”。

1.4 统计学分析

用SPSS 19.0 软件对2 组的数据进行处理,P<0.05 时差异有统计学意义。 2 组的手术时间和美容效果用t 检验进行分析比较。

2 结果

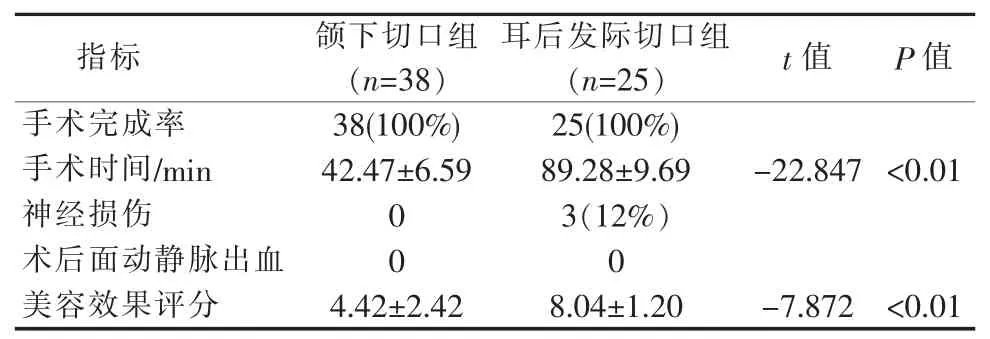

颌下切口组和耳后发际切口组所有患者手术均顺利完成,成功率均为100%,耳后发际切口组没有一例发生术中大出血或操作困难等而改行传统的颌下切口入路。 在手术时间上,颌下切口组的平均手术时间是(42.47±6.59) min,耳后发际切口组平均手术时间是(89.28±9.69) min,存在显著统计学差异(P<0.01)。 颌下切口组无神经损伤表现及术后面动、静脉出血。 耳后发际切口组只有术后耳垂暂时性麻木3 例,无面神经下颌缘支、舌神经及舌下神经损伤的表现及术后面动、静脉出血。 术后美容效果方面,颌下切口组的美容效果评分平均为4.42 分,而耳后发际切口组的评分平均为8.04 分,有显著统计学差异(P<0.01)。 值得注意的是,颌下切口组中,女性患者的平均得分仅2.06 分,30 岁以下患者的平均得分仅2.11 分;相反,耳后发际切口组中女性患者的平均得分高达9.02 分,30 岁以下患者的平均得分高达8.58 分(表1)。

表1 2 组患者手术相关指标比较Table 1 Comparison of operative indexes between the two groups

耳后发际切口组有3 例术后诉耳垂麻木,诊断为耳大神经暂时性损伤,予甲钴胺营养神经,3 例患者均在随访的6 个月内恢复。

3 讨论

在口腔颌面外科实际临床工作中,下颌下腺的肿瘤、 位置比较靠后的导管结石及腺体内结石、慢性硬化性下颌下腺炎等, 通常需要切除下颌下腺。目前,随着内镜取石技术的开展,一些位置比较靠后的导管结石并非一定要行下颌下腺切除术[6-7]。

下颌下腺切除术的手术入路包括两大类,即开放入路和内镜入路。 开放入路包括颌下切口入路、颏下切口入路、耳后发际切口入路及经口腔内切口入路。 内镜入路包括内镜辅助经口、经颏下、经颈等入路。 目前,临床上仍然以颌下切口这一传统的开放入路为主。 该入路的优点是可直接暴露下颌下腺,术中视野好,操作空间大,但该手术切口形成的瘢痕直接暴露于颌下,影响患者的美观。 耳后发际切口最初由Terris 等[8]于1994 年作为一种改良的除皱切口用于腮腺切除术,该切口形成的瘢痕隐藏在耳后及发际内,美容效果很好,但在临床上仍然很少应用于下颌下腺切除术。 尽管经口腔内入路行下颌下腺切除术不会留下皮肤瘢痕,但它需要特殊的内镜系统和熟练的内镜操作技术[9-11];相比而言,耳后发际切口入路在保证美容效果的同时,更加容易开展。

在这次临床总结中,同颌下切口组一样,耳后发际切口组所有患者的手术均顺利完成,没有一例发生术中大出血或操作困难等而改行传统的颌下切口入路。 主要原因是我们此次选择的都是相对简单的患者, 对于复杂的患者我们均排除出此次研究。 因为将耳后发际切口应用于复杂患者将明显增加手术难度和术中术后的并发症。 本次研究将下列“复杂病例” 作为应用耳后发际切口的相对或绝对禁忌证:①术前影像学检查或术中快速冰冻病理检查提示下颌下腺肿瘤为恶性者;②虽为良性肿瘤但直径大于3 cm 或肿瘤位于腺体上极者; ③术前影像学检查提示下颌下腺周围组织有炎症、可能与腺体存在炎性粘连者。

在手术时间上,从研究结果看,耳后发际切口组明显长于传统的颌下切口组。 相比于传统的颌下切口入路, 耳后发际切口入路无论是在视线上,还是在操作空间和操作难度上, 其挑战性显然更大,加之复杂的翻瓣及解剖耳大神经,都会导致耳后发际切口组的手术时间更长。

在本研究中,耳后发际切口组无面神经下颌缘支、舌神经及舌下神经损伤表现及术后面动、静脉出血,但有3 例发生暂时性耳大神经损伤。 应用耳后发际切口必须解剖耳大神经,这是其缺点之一,耳大神经通常较粗,平均直径1.7 mm(1.4~2.0 mm)[12],容易识别,术中只要小心解剖,通常不会发生永久性损伤。

术后美容效果方面,颌下切口组的美容效果评分平均为4.42 分,而耳后发际切口组的评分平均为8.04 分,有显著统计学差异(P<0.01)。耳后发际切口的美容效果是显而易见的,因其手术切口瘢痕完全隐藏于耳后沟及发际内,很难被发现,如果患者留长发,则几乎可以达到“无疤”的效果。 尤其是对于有瘢痕体质的患者,采用耳后发际切口能让增生的瘢痕非常隐蔽,如果使用传统的颌下切口,增生的瘢痕必然会对美观造成明显的影响(图3)。而且,颌下切口组中女性患者的平均得分仅2.06 分,30 岁以下患者的平均得分仅2.11 分;相反,耳后发际切口组中女性患者的平均得分高达9.02 分,30 岁以下患者的平均得分高达8.58 分。 可见,女性患者及年轻的患者对颌下切口的美容效果更加不满意,而对耳后发际切口的美容效果更加满意。

图3 一名有瘢痕体质患者的美容效果Figure 3 The cosmetic outcome of a patient with scar physique

总之,我们认为,对于需要手术治疗的相对简单的下颌下腺疾病、且患者美容要求较高者,尤其是有瘢痕体质的患者, 耳后发际切口入路是一个很好的选择。