纬排2比1纬二重渐变显色结构设计原理与方法

彭 稀, 屠永坚, 周 赳

(1. 浙江理工大学 浙江省丝绸与时尚文化研究中心, 浙江 杭州 310018;2. 巴贝集团有限公司, 浙江 绍兴 312400)

地结型重结构织锦是由1个系统的经纱与2个或2个以上系统的纬纱交织而成的纬重结构织锦[1],因其地经兼作接结经而得名。其结构在唐代以纬排1比1,且花组织为隔多经交织的纬二重结构为主,到明清逐渐发展为纬排2比1,且花组织为隔1经交织的纬二重和纬三重结构,以纬二重为主[2-3]。纬排2比1是其最典型的结构特征,代表品种有妆金库缎、织金锦和妆花缎[4-5]。基于2比1 纬排的地结型重结构织锦受限于织机装造和单一平面设计模式,存在生产效率低下,织纹色彩数少且织纹色彩数和生产效率成反比的问题。一方面,组织设计时地组织和花组织需分别设计,且二者不能随意互换,此外需考虑间丝组织与地组织的配合。另一方面,范子和障子的数量限制了织物结构的变化设计[6-7],进而限制了织纹色彩的表现。基于2比1 纬排的地结型重结构织锦一般只能呈现地组织和花组织在织物表面表达的2种织纹色彩,通过挖花妆彩可使色彩达6~9种,多至18种[8-9],但该方式只能采用手工而无法实现大批量生产,在丰富色彩的同时降低了生产效率。

为解决生产效率低及断经、起毛等品质问题,可在电子提花机上用棒刀代替范子,双把吊和棒刀代替障子和牵线[10],但其结构设计需满足棒刀组织和纹针组织的配合,以及棒刀组织下的花纹间丝的要求,设计效率仍较低[11]。本文在保留传统地结型纬二重结构织锦纬排2比1典型结构特点的基础上,结合数码提花技术,提出基于2比1纬排的纬二重渐变显色结构设计原理与方法,可在不破坏纬二重遮盖结构的前提下,实现2种渐变色彩效果,从而丰富基于2比1纬排的纬二重提花织物的组织结构和色彩表现力。

1 设计原理

在结构设计中,保留地结型纬二重结构织锦纬排2比1的特点,通过数码提花技术突破原有地、花组织结构设计的限制,将基于2比1纬排的纬二重结构和影光组织相结合,设计出基于2比1纬排的纬二重渐变显色结构,在同一织物中实现2种渐变色彩效果。其关键是在纬排按甲纬∶乙纬为2∶1的单经双纬结构中解决遮盖和渐变效果共存的问题。

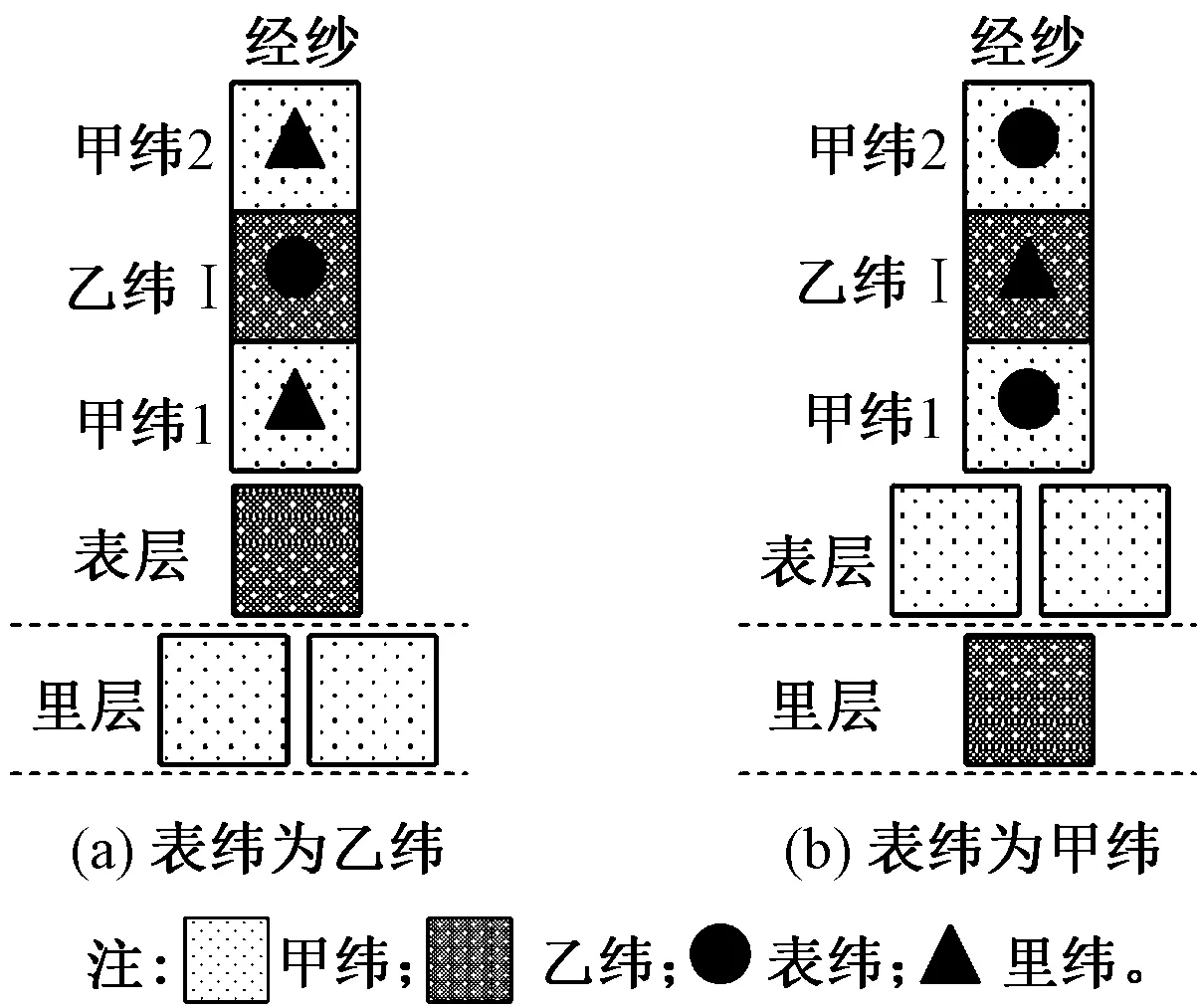

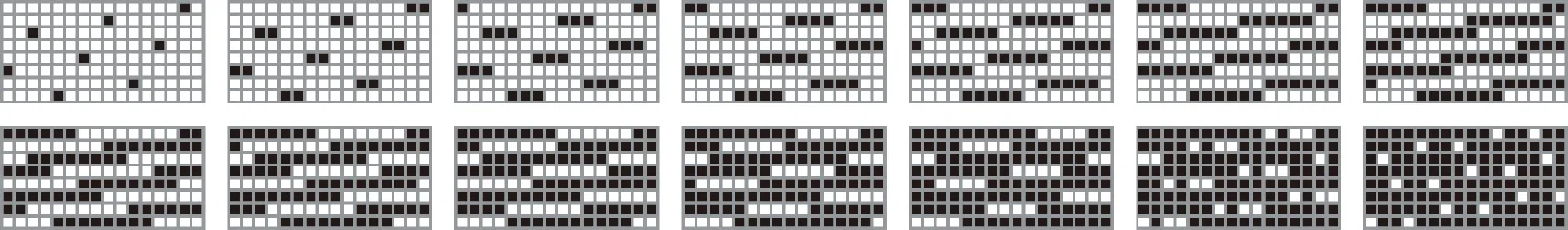

基于2比1纬排的纬二重结构的遮盖原理如图1所示。其由甲、乙纬2个系统的纬纱与1个系统的经纱交织循环而成,且甲纬和乙纬的排列比为2∶1。 甲纬和乙纬都可作为表纬在织物表面显色,因此,基于2比1纬排的纬二重结构包含表纬为乙纬和表纬为甲纬2种显色结构。由纬二重组织的构成原理可知[12],当表纬为乙纬时,乙纬要遮盖甲纬,即任何1组乙纬都要遮盖相邻2组甲纬(乙纬Ⅰ要遮盖甲纬1和2),织物表面只显示乙纬的色彩信息(见图1(a));当表纬为甲纬时,甲纬要遮盖乙纬,即任何1组乙纬要被邻近的2组甲纬遮盖(甲纬1和2都要遮盖乙纬Ⅰ),织物表面只显示甲纬的色彩信息(见图1(b))。

图1 基于2比1纬排的纬二重结构的遮盖原理Fig.1 Principle for weft-backed structure based on 2∶1 weft arrangement. (a) Weft B as face weft yarn; (b) Weft A as face weft yarn

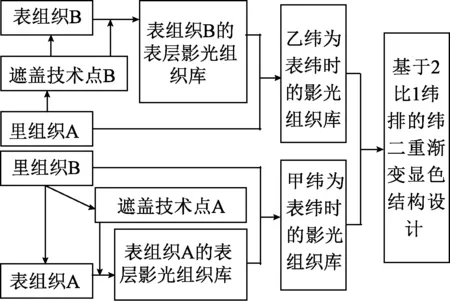

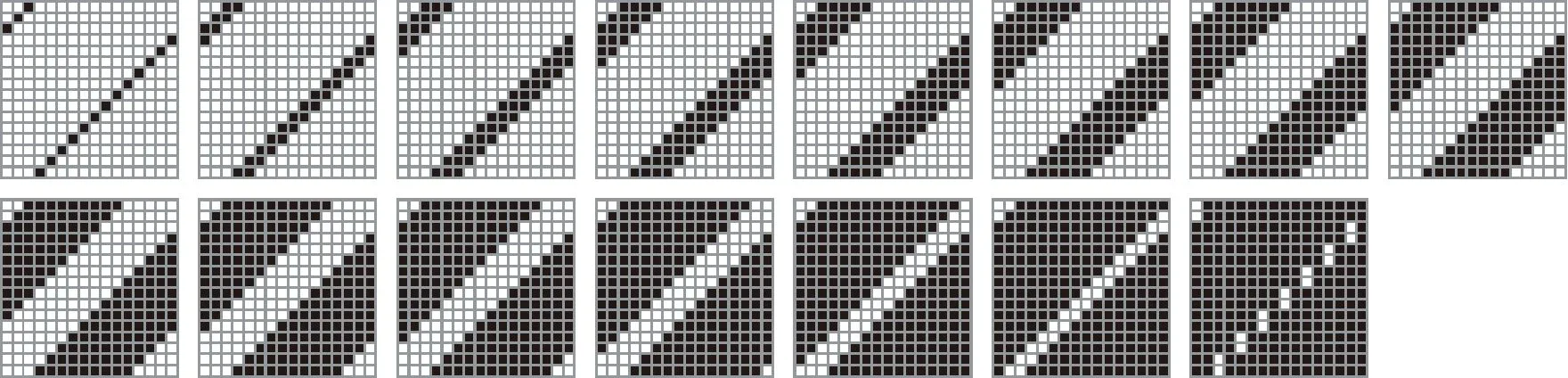

由上述可知,2种显色结构对应的表、里组织和遮盖原理不同,在结构设计时需针对2种显色结构设计2组表、里纬组织和对应的遮盖技术点,通过先选定里组织,再根据里组织的特征和各自的遮盖原理,设计相应的遮盖技术点和表组织,保证2种显色结构中遮盖效果的实现。在此基础上,在不破坏各自遮盖技术点的前提下,分别以2组表组织为基础组织,通过特定的影光加强法设计2个表层影光组织库,并将这2个表层影光组织库中的组织分别与对应的里组织按甲纬∶乙纬为2∶1的纬纱排列比进行组合,完成基于2比1纬排的纬二重渐变显色结构设计,从而在织物中实现2种渐变色彩效果。图2示出具体的设计流程。在甲纬∶乙纬为2∶1的单经双纬结构中,2种遮盖技术点的存在,保证了乙纬、甲纬在织物表面时都能遮盖里纬,并实现渐变显色效果。

图2 基于2比1纬排的纬二重渐变显色结构设计流程图Fig.2 Design process of gradient weft-backed structure based on 2∶1 weft arrangement

2 设计方法

根据上述设计原理,基于2比1纬排的纬二重渐变显色结构设计需先构建结构模型,如图3所示。在纱线配置上,织物使用1个系统经纱和2个系统纬纱(甲纬和乙纬),且甲、乙纬的纬纱排列比是2比1。 甲纬分为奇数甲纬和偶数甲纬。甲纬组织是由甲纬与经纱交织而成(奇、偶数甲纬分解组织分别通过奇、偶数甲纬与经纱交织而成),乙纬组织是由乙纬与经纱交织而成。乙纬组织的经纱循环数与甲纬组织相等,纬纱循环数是甲纬组织的一半[13]。根据地结型纬二重结构织锦的组织结构特点以及实际生产需求,本文限定甲纬组织的可选组织有斜纹与缎纹,组织循环数是2R×2R(R表示乙纬的纬纱循环数,其取值是正整数,且2≤R≤24),取值区间是(4×4, 48×48);乙纬组织的可选组织有隔经平纹、隔经斜纹与隔经缎纹,组织循环数是2R×R,取值区间是(4×2, 48×24)[13]。

甲纬和乙纬的纱线排列有3种方式:乙纬、甲纬、甲纬(简称乙甲甲),甲纬、乙纬、甲纬(简称甲乙甲)和甲纬、甲纬、乙纬(简称甲甲乙)。这3种排列方式下的结构遮盖原理相同,不同的只是奇、偶数甲纬和乙纬的相对位置。3种排列方式下的组织结构存在以下关系:将甲乙甲模型的组织全体下移或上移1纬可分别得到乙甲甲和甲甲乙模型的组织;反之,将乙甲甲模型的组织全体上移1纬或2纬可分别得到甲乙甲和甲甲乙模型的组织;将甲甲乙模型的组织全体下移1纬或2纬可分别得到甲乙甲和乙甲甲模型的组织。此外,每种模型根据显色组合方式的不同又可分为模型一和模型二,因此,基于2比1纬排的纬二重渐变显色提花织物的结构模型共有6种(见图3)。模型一(见图3(a)、(c)和(e))中,表纬为乙纬,乙、甲纬组织分别为表、里组织;模型二(见图3(b)、(d)和(f))中,表纬为甲纬,甲、乙纬组织分别为表、里组织。由此可知,基于2比1纬排的纬二重渐变显色结构设计分为表纬为乙纬和表纬为甲纬2部分设计。本文以甲乙甲模型为例展开讨论,需针对模型一和模型二设计2组表、里组织和遮盖技术点,最终完成2个影光组织库的设计。以下以组织循环数为16×16的甲纬组织为例,对2部分结构设计进行具体说明。由甲、乙纬组织的关系可知乙纬组织的组织循环数为16×8。

2.1 表纬为乙纬的结构设计

当表纬为乙纬时,针对甲乙甲模型一的结构设计方法主要包含以下4个步骤:里组织A的选定,表组织B和遮盖技术点B的设计,表组织B的表层影光组织库设计和组合组织库设计及验证。

1)里组织A的选定。从甲纬组织的可选组织中选出1个经面组织。本文采用16枚11飞经面缎纹,起始点是左下角(经,纬)=(1,1)。

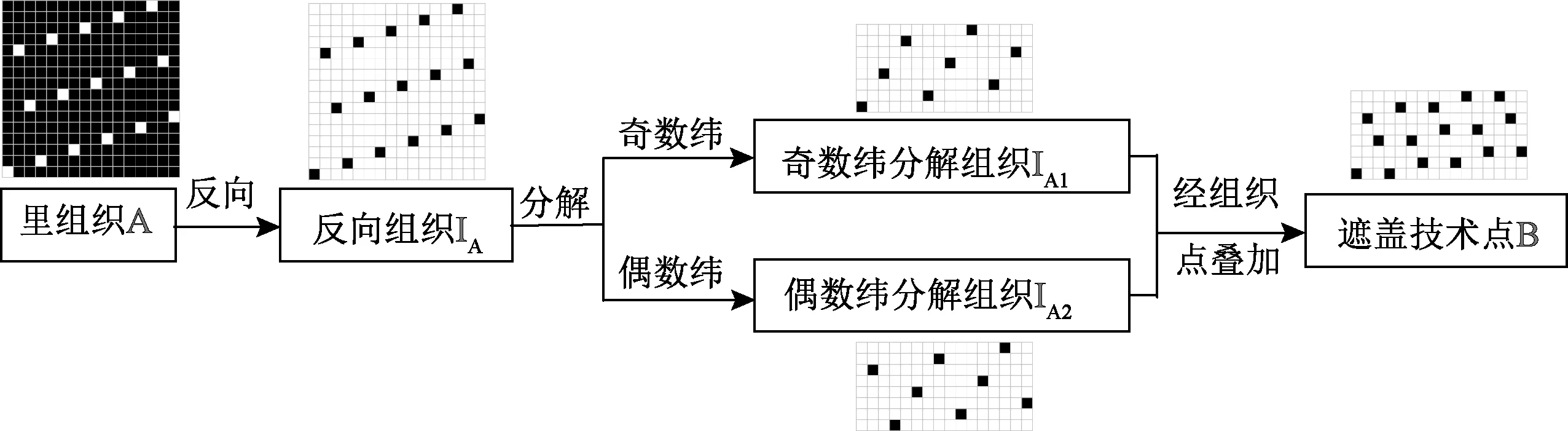

2)表组织B和遮盖技术点B的设计。根据里组织A的特征进行设计。遮盖技术点B的设计流程如图4所示。

图4 遮盖技术点B的设计流程Fig.4 Design process of backed points B

设计方法是:将里组织A反向得到起始点为(1,1)的16枚3飞纬面缎纹作为反向组织IA;再将IA按奇、偶数纬分解成组织IA1和IA2,他们是组织循环数为16×8、飞数为6、起始点分别为(1,1)和(4,1)的隔经纬面缎纹;最后将IA1和IA2的经组织点叠加得到遮盖技术点B,组织循环数是16×8。

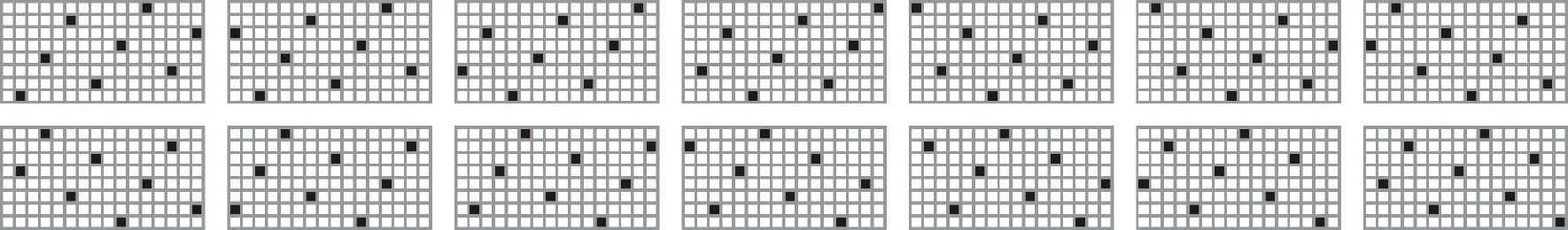

设计表组织B需要确定组织循环数、飞数和起始点位置。当表纬为乙纬时,表组织B就是乙纬组织,组织循环数为16×8。根据组织循环数和飞数的关系可知,表组织B的飞数可选择2、6、10和14。根据遮盖原理和遮盖技术点B的特征进一步确定表组织B的飞数和起始点位置。表组织B的经组织点所有可能存在的地方就是遮盖技术点B中纬组织点所处的位置。在确保交织平衡的同时,表组织B可在遮盖技术点B的纬组织点所在的地方每纬挑出1个填充经组织点得到。当表组织B的飞数和IA1或者IA2的一致时,表组织B与遮盖技术点B每一纬的经组织点相对位置保持一致,在影光加强时最为规律,且通过起始点位移法和遮盖技术点B经组织点叠加筛选法,获得的表组织B的备选组织个数最多。表组织B优选飞数为6,在组织循环数是16×8 的格子里先设置一系列组织,第1个组织是起始点为(1,1)的纬面组织,接着将第1个组织的经组织点沿着纬线方向移动1个组织点的位置以获得第2个组织,依此类推,直至起始点位置变成(16,1)时停止;接着从这一系列组织中除去经组织点与遮盖技术点B重叠的组织(IA1和IA2),获得表组织B的全部备选组织如图5所示,总共有2R-JB=16-2=14个[13]。JB表示遮盖技术点B在1个完整的组织循环中单根纬纱上的遮盖技术点的数量,此处JB=2。从中选择起始点位置靠近IA1和IA2的组织作为表组织B,即起始点为(5,1)和(16,1)的组织,以使得表层影光组织库里组织点可增加得更为连续。本文选择组织循环数为16×8,起始点为(5,1), 飞数为6的隔经纬面缎纹作为表组织B。

图5 表组织B的备选组织Fig.5 Options for face weave B

3)表组织B的表层影光组织库设计。在保证遮盖技术点B存在的同时,将表组织B从起始点开始按一定的加强方向和加强点数设计1个从纬面过渡到经面组织的影光组织库[14]。为使纬浮点尽可能连续,加强方向采用纬向过渡[15],而具体的加强方向(左、右或左右同时)需根据表组织B和遮盖技术点B的特征而定。表组织B的起始点是(5,1),遮盖技术点B第1纬的2个经组织点的位置分别是(1,1)和(4,1),当表组织B向左加强1个点或向右加强12个点时会遇到遮盖技术点B的这2个经组织点,因此采用向右加强。组织的加强点数NB决定了表组织B表层影光组织库里组织的总数量,取值范围为1≤NB≤R,且NB为正整数,具体取值可根据所需灰度级别而定。当NB=1时,所得表层影光组织库中的组织总数最多,有R(2R-JB-1)+1个;当NB=R时,所得组织总数最少,有2R-JB个。本文将表组织B从(5,1) 开始沿纬向向右一次加强8个点,遇到遮盖技术点B时跳过,再继续加强,获得1个组织总数量是2R-JB=16-2=14个的最小表层影光组织库(纬向加强,NB=R)如图6所示。

图6 表组织B的最小表层影光组织库Fig.6 Minimum shaded weave database of face weave B

4)组合组织库设计及验证。甲纬和乙纬以2∶1 的比例排列,将里组织A和表组织B分别填充在甲纬和经纱、乙纬和经纱交织的地方,依据该方法将里组织A与表组织B的表层影光组织库里的所有组织一一组合,获得表纬为乙纬的组合组织库(纬向加强,NB=R)如图7所示。

图7 表纬为乙纬的组合组织库Fig.7 Combined weave database with face weft yarn of weft B

为确保遮盖和渐变效果的有效性,需对所获得组织库的有效性进行检验,只需检验第1个和最后1个组合组织的遮盖效果即可[14]。结果表明图7中的这2个组合组织可达到里组织的每纬都被邻近的表组织遮盖的要求,据此证实了表组织B的表层影光组织库中的每个组织和里组织A结合都可确保存在遮盖效果,且织物表面可实现乙纬渐变显色效果。

2.2 表纬为甲纬的结构设计

表纬为甲纬时,针对甲乙甲模型二的结构设计方法,同样包含里组织B的选定,表组织A和遮盖技术点A的设计,表组织A的表层影光组织库设计,组合组织库设计及验证4个步骤。

1)里组织B的选定。从乙纬组织的可选组织中选出1个经面组织。本文选择1个隔经经面斜纹,组织循环数是16×8,起始点是(3,1),纬向飞数是2。

2)表组织A和遮盖技术点A的设计。根据里组织B的结构特征进行设计。遮盖技术点A的设计方法如下:先将里组织B反向获得组织循环为16×8, 起始点为(3,1),飞数为2的隔经纬面斜纹作为反向组织IB;再将2个IB在经线方向上以1∶1进行排列组合,或者将IB的每一纬在经线方向上向上扩展1纬,得到起始点是(3,1),飞数是2的16枚隔经纬面加强斜纹作为遮盖技术点A。

当甲纬作为表纬时,表组织A就是甲纬组织,组织循环数为16×16。根据遮盖原理和里组织B的特征,进一步确定表组织A的飞数和起始点位置。表组织A的分解组织的经组织点所有可能存在的地方,就是里组织B经组织点所处的位置。在满足交织平衡的前提下,表组织A的奇(偶)数经分解组织可从里组织B位于奇(偶)数经处的经组织点位置,每纬选择1个填充经组织点得到,再将这2个分解组织按经向1∶1排列组合得到表组织A。作为优选,表组织A的分解组织其飞数需和IB保持一致,采用2,并通过起始点位移法和IB经组织点叠加筛选法获得表组织A的备选分解组织。所用的起始点位移法与模型一中设计表组织B时采用的方法相同,不同的是后期叠加筛选法是从所得的系列组织中剔除起始点为(3,1)的IB,获得表组织A的全部备选分解组织如图8所示,共有2R-JA=2×8-1=15个。

JA表示遮盖技术点A在1个完整的组织循环中,单根纬纱上的遮盖技术点的数量,此处JA=1。将表组织A的备选分解组织按起始点位置为奇、偶数经分为奇数经备选分解组织库(见图8(a))和偶数经备选分解组织库(见图8(b)),他们分别有R-JO=8-1=7个和R-JE=8-0=8个组织。JO(JE)表示遮盖技术点A在1个完整的组织循环中,每根纬纱上位于奇(偶)数经上的遮盖技术点的数量。从表组织A的2个备选分解组织库中各选1个组织按经向1∶1排列组合可获得表组织A的所有备选组织如图9所示,共有2×7×8=112个。为获得组织点增加更为连续的表层影光组织库,本文选择E2-O2组织为表组织A,其是由起始点分别为(4,1)和(5,1)的E2和O2,按经向1∶1排列组合成的起始点为(4,1)的16枚纬面斜纹。

3)表组织A的表层影光组织库设计。在保证遮盖技术点A存在的同时,将表组织A从起始点开始沿纬向加强NA点,取得表组织A的1个表层影光组织库。根据表组织A和遮盖技术点A的特征确定具体的加强方向,表组织A和遮盖技术点A的起始点分别是(4,1)和(3,1),表组织A向左加强1个点或向右加强14个点时遇到遮盖技术点,因此,采用向右加强。组织加强点数NA决定了表组织A的表层影光组织库里组织的总数量,取值范围为1≤NA≤2R, 且NA为正整数,具体取值需根据所需灰度级别确定。当NA=1时,所得表层影光组织库中的组织总数最多,有2R(2R-JA-1)个;当NA=2R时,所得组织总数最少,有2R-JA个。本文将表组织A从(4,1)开始沿纬向向右一次加强16个点,当碰到遮盖技术点A时就跳过不加强,最终得到表组织A的1个最小表层影光组织库(纬向加强,NA= 2R)如图10所示,组织的总数量是2R-JA=16-1=15个。

图10 表组织A的最小表层影光组织库Fig.10 Minimum shaded weave database of face weave A

4)组合组织库设计及验证。甲纬和乙纬以2∶1的比例排列,将里组织B和表组织A分别填充在乙纬和经纱、甲纬和经纱交织的地方,依据该方法将里组织B和表组织A的表层影光组织库里的所有组织一一组合,获得表纬为甲纬的组合组织库(纬向加强,NA=2R)如图11所示。对图11中第1个和最后1个组合组织进行检验,以确保渐变和遮盖效果的有效性,结果发现这2个组合组织可达到表组织在表面显色时不受里组织影响的效果,据此证实了表组织A的表层影光组织库里的每个组织与里组织B结合都可确保遮盖效果的存在,且织物表面可实现甲纬渐变显色效果。在实际应用中,图11最后1个组合组织在织物表面显示为经浮长,需被剔除,所以可用的组织总数实际为2R-JA-1=16-1-1=14个。

3 设计实践

图12示出基于2比1纬排的纬二重渐变显色提花织物的设计流程。

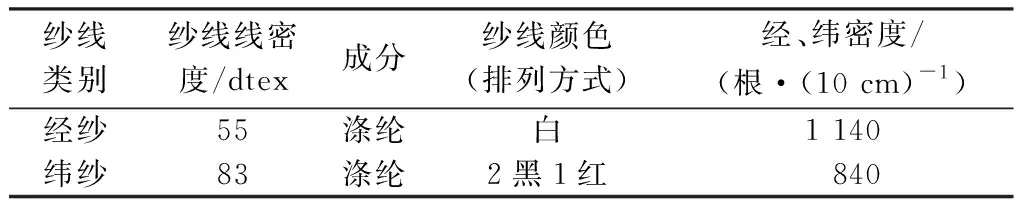

所设计的数码纹样图由2种渐变色组合而成,将次要渐变色纹样层的灰度级别处理成14级或以下,并与图7中的组织一一替换;将主要渐变色纹样层的灰度级别处理成14级或以下,并与图11中的前14个组织一一替换获得组合组织图,通过工艺设计、上机织造得到具有2种渐变色的织物,具体的工艺参数如表1所示。

表1 基于2比1纬排的纬二重渐变显色提花织物设计的工艺参数Tab.1 Technological parameters of gradient weft-backed jacquard fabric based on 2∶1 weft arrangement

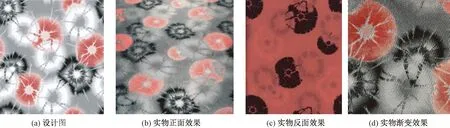

图13示出纹样设计图及实物正面、反面和细节效果图。织物表面实现了黑色渐变到白色。红色渐变到白色2种显色效果。其中黑色渐变部分表面 2纬遮盖背面1纬,既提高了渐变色彩的饱和度和细腻度,又节省了背面乙纬的纱线用量,适合应用于面积占比大的渐变色部分;而红色渐变部分为表面 1纬遮盖背面2纬,适合应用于面积占比小的渐变色部分。由上述可知,基于2比1纬排的纬二重渐变显色提花织物的设计可在同一织物中实现以甲纬渐变为主、乙纬渐变为辅的2种渐变色彩效果,既增加了织物的色彩丰富度又提高了纱线的利用率。

图13 基于2比1纬排的纬二重渐变显色提花织物设计图及织物效果图Fig.13 Design pattern and fabric effect of gradient weft-backed jacquard fabric based on 2∶1 weft arrangement. (a) Design pattern; (b) Face effect of fabric; (c) Reversed effect of fabric; (d) Gradient effect of fabric

4 结 论

本文基于2比1纬排的纬二重渐变显色结构设计是基于数码提花技术对传统地结型纬二重结构织锦的传承与创新,打破了传统装造在结构设计上的限制,将基于2比1纬排的纬二重遮盖结构和影光组织有效结合,在织物中实现以甲纬渐变为主、乙纬渐变为辅的2种渐变效果,其中甲纬渐变最大显色组织数为2R(2R-JA-1) 个,适用于面积占比大的渐变色部分,乙纬渐变最大显色组织数为R(2R-JB-1)+1个,适用于面积占比小的渐变色部分。本文设计有效提高了纱线利用率和色彩表现能力,可为传统织锦的结构创新和品种开发提供借鉴思路。