基于用户偏好的智能门锁界面优化设计

丁子号,管幸生,2,黄岚铃,2,谭展华

(1.福建工程学院 设计学院·海峡工学院,福建 福州 350118;2.福建省高校人文社会科学研究基地设计创新研究中心,福建 福州 350118)

目前关于智能门锁的研究集中在技术实现与智能家居系统构建领域[1],对智能门锁产品的人机交互和产品界面可用性的研究较少。ZHANG R[2]等采用双漏斗用户研究模型,将传统的以用户的心理体验为重点的用户研究扩展到将用户研究与设计优化相结合的方法,用以解决用户使用智能门锁时输入输出等交互问题。LIN N[3]等对3种智能门锁产品进行典型任务试验评价,探究影响用户使用智能门锁的界面因素,其中,功能按钮的术语、图标的可理解性、操作程序的可学习性都对用户的使用体验产生影响。WANG Z[4]等探讨用户在实际使用场景中使用智能门锁时的体验,研究智能门锁结构设计在交互系统中的作用及存在的问题,其中指纹采集器、面板按钮、钥匙孔位置对产品使用满意度影响显著,受试者对智能门锁的抱怨集中在面板与开锁方式设计上。智能产品新的交互技术带来新的操作方式,产品使用者也面临着对新产品的再学习过程[5-6]。因此,研究符合用户需求、用户满意度高的智能门锁设计有重要现实意义。

1 用户偏好与产品界面功能

用户偏好是确认用户需求最重要的要素之一,通过评估用户对产品或服务的喜好、选择与使用意愿来衡量[7]。在交互设计领域,用户的偏好和产品的可用性之间存在正相关关系[8]。目前人机界面交互中,产品界面功能的研究思路普遍是从产品界面自身的参数出发,将产品界面分为若干功能,根据客观标准(工效标准、人体参数等)与主观评测(试验评估、主观评价等)对产品各个功能的尺寸进行改进。而客观标准中,对产品界面参数的规定一般是参照人体尺寸运用原则,以现有人体尺寸标准作为基准制定的。因用户身高百分位、人种、性别的不同,产品界面的参数也会有区别[9]。消费类产品的交互界面设计需着重考虑用户的使用需求,以用户为中心的设计理念是人机界面设计中可参考融合的设计理念[10]。本研究以智能门锁为例,基于用户操作偏好构建界面功能排列试验模型,通过对受试者的操作偏好舒适度进行分析,对智能门锁的界面设计提出改进建议。

2 界面功能排列试验模型

2.1 试验原理

界面要素具有3种属性,分别是:要素属性、整合属性和交互属性。这些属性会影响界面整体的可用性、易用性[11]。要素属性是界面单个要素独立具有的属性,例如:智能门锁的密码开锁功能、指纹开锁功能等。界面的两个及两个以上的要素组合在一起时产生的属性为整合属性,例如:智能门锁的指纹开锁与开门把手组合在一起具有整合属性。而交互属性是用户在操作产品时,界面要素具有的属性。

产品界面的结构和形式在尺寸方面,通过不同的排列组合会给用户带来不同的操作感受,用户对产品的满意度取决于产品提供的舒适性水平、产品的类型、尺寸和空间,以及操作过程中所需操作的强度[5]。用户对产品的操作偏好是一个不断更新的感受过程,通过肢体操作产品,大脑处理肢体的反馈信息对舒适度进行评价判断。产品要素属性中与用户操作体验直接关联的是交互属性,具有交互属性的要素之间成为一个系统。当受试者根据偏好来调整产品具有交互属性的界面功能,使其处于最佳尺寸与位置时,系统之间的要素相互联系、相互制约[12]。因此,在调整界面功能尺寸与位置时,应当首要关注界面功能的要素属性,将每个要素独立分析。界面功能排列试验原理如图1所示。

图1 试验原理Fig.1 Test principle

2.2 操作舒适度判断指标构建

在设计方案的界面功能排列试验中,受试者需要根据舒适度判断指标选择界面功能参数,根据要素属性确定判断指标维度,建立二级判断指标[13]。指标包括各功能参数、功能位置。

2.3 试验流程

对要素属性层的每个功能分别选择参数、确定位置,若其没有达到受试者的满意度要求,试验将重新调整要素属性层中每个功能的参数与位置排列,使其最终达到用户舒适度指标要求,如图2所示。

图2 试验流程图Fig.2 Test flowchart

2.4 试验结果拟合分析

对界面各功能的排列结果进行量化统计,以界面面板左侧延长线与地面交点为坐标原点,功能排列位置用二维坐标表示,对试验结果拟合分析处理。

2.4.1 界面功能排列结果拟合

(1)

(2)

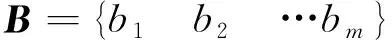

B即为用户排列试验得出的界面初步设计方案。

2.4.1 功能排列结果离散程度分析

分析比较各界面功能排列结果的离散程度,在同一受试者样本产生的结果中,功能排列位置离散程度越小,说明受试者样本对该功能排列结果越统一;离散程度越大,说明受试者样本对该功能排列结果存在越大的差异,该功能在该产品界面功能集合中,有比较重要的研究价值。

3 智能门锁界面功能排列试验

3.1 界面功能与参数提取

试验搜集与分析了市场上知名的智能门锁品牌的相关资料,根据智能门锁品牌网发布的2021年智能门锁 “十佳”排行榜,选取前5个品牌共15款智能门锁型号,进行尺寸测量与功能汇总。其中3款智能门锁产品样本和界面功能构成如图3所示。将智能门锁产品分解为室内锁体与室外锁体,共提取出7个界面功能及相应参数,结果如表1所示。

图3 部分智能门锁样本Fig.3 Intelligent door lock samples

表1 界面功能与参数选择

3.2 试验内容

本试验共招募30名受试者,其中有效受试者为26名(15名男性和11名女性),年龄介于20~28岁(23.7±2.2岁),身高介于154~184 cm(169.6±8.1cm)。受试者均有智能门锁使用经验,且在试验前充分了解每个界面功能与参数,选择自身偏好的智能门锁界面功能参数,并在智能门锁界面模型板上根据自身操作舒适度摆放各功能的相对位置。

3.3 试验结果分析

3.3.1 功能排列结果差异分析

智能门锁的各功能中,受试者最重视的是智能门锁的开锁方式。其中指纹开锁是受试者最喜欢的开锁方式,占比为46%。现有许多智能门锁产品推荐的密码开锁功能,只有7.7%受试者选择。

分析受试者性别对界面功能排列偏好结果的差异,不同性别对刷卡解锁的位置偏好差异比较显著,女性优先选择刷卡开锁,主要理由为女性受试者认为密码开锁输入比较麻烦、密码易遗忘等;男性受试者则更偏好于密码开锁,因为他们认为刷卡开锁需要随身携带门卡、门卡易丢失。在面板尺寸选择上,女性受试者因身材较小相对于男性受试者更偏好小尺寸的锁体面板。智能门锁的推拉把手与固定把手开门方式,主要通过内部电机直接旋转锁舌,减少用户主动旋转锁舌的开门步骤。但因为传统的旋转把手更能带来安全感,在受试者样本中,分别有57.7%、73.1%的男、女受试者选择传统的旋转把手开门。

分析受试者身高对界面功能排列偏好结果的差异,将26名受试者身高分为154~164 cm(7名)、165~174 cm(11名)、175~184 cm(8名)3个身高段,不同身高段对面容解锁的位置偏好差异比较显著,其他无显著性差异,对此进行进一步分析,如图4所示。在人脸开锁的排列偏好上,排列的高度因身高段的增高而增高。受试者在使用人脸开锁时,经常需要调整站姿高度来实现开锁,而人脸开锁是受试者普遍认为较为方便的开锁方式,因此,人脸开锁的排列位置相比于其他开锁方式更加重要。不同性别与不同身高段的功能排列偏好的差异显著性结果如表2所示,P-value小于0.05代表差异显著。

图4 界面功能排列位置差异Fig.4 Difference in the arrangement of interface functions

表2 排列偏好方差分析

3.3.2 功能排列结果拟合

分析受试者26次摆放位置坐标点的合集,得出用户使用体验最优的功能排列集合,使用MATLAB软件对界面功能排列集合进行数据拟合处理,室内锁体拟合结果如图5所示。对智能门锁各界面功能排列结果进行离散程度分析,结果如表3所示。

图5 拟合结果Fig.5 Fitting results

表3中,界面功能密码开锁与反锁旋钮的离散系数最大,其中密码要素的离散系数大于1,属于偏态分布,受试者的排列结果统一程度较差,说明密码开锁和反锁旋钮应是智能门锁界面中的研究重点。传统门锁的反锁旋钮在把手下方,试验中会因为把手的存在而分离在把手上下位置,导致离散程度较大。

表3 离散系数

指纹开锁离散程度最小,受试者的排列结果统一程度较高。将指纹功能直接整合在把手上,直接省去开锁操作与转动把手开门动作间的肢体移动,更方便用户使用,于是将指纹开锁拟合位置修正与转动把手位置一致。最终,智能门锁界面尺寸设计方案如图6所示,将超人门锁L6作为典

图6 智能门锁界面尺寸设计方案(单位:mm)Fig.6 Intelligent door lock interface size design scheme (unit: mm)

型产品与设计方案进行对比,典型产品智能门锁面板距地高度为798 mm[4]。根据智能门锁界面尺寸设计方案,对智能门锁的造型、材质、色彩进行计算机辅助设计,细节如图7所示。

图7 智能门锁设计细节图Fig.7 Detailed drawing of intelligent door lock

4 试验模型验证

采用多指标综合评价方法对试验得出的设计方案与现有一款智能门锁产品进行综合评价,达到验证试验模型的目的。构建的指标评价体系中含有专家的主观评价指标,主观赋权法可根据专家意图确定评价指标权重,能反映出专家对不同指标的重视程度,因此主观赋权法比客观赋权法更有效。而采用主观赋权的层次分析法和关联矩阵法中,层次分析方法确定指标权重时,必须对比较矩阵进行一致性检验,增加了评价过程的复杂性[15];关联矩阵法是利用评价指标及其权重建立的矩阵表对各指标进行综合的评价,是系统综合评价最常用的方法之一[16]。在评价智能门锁等家用智能产品时需要从可操作性和易行性的原则出发,所以使用关联矩阵法较为合适。

4.1 建立评价指标

在界面功能排列试验中,构建了舒适度判断指标。结合具体的智能门锁产品,增加界面布局、界面结构、功能与功能实现速度评价指标,并对指标进行细化,建立综合评价的评价指标。

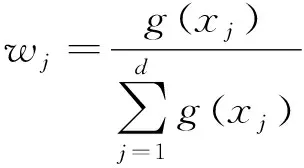

4.2 多级评价指标权重

关联矩阵法通过构建两两对比判断矩阵确定指标权重,评价指标数越多,两两对比判断越麻烦。关联矩阵法无法对专家认为重要性不大的指标进行剔除,所以采用集值迭代法对关联矩阵法的权重确定方式进行优化。采用集值迭代法确定权重时,专家可以剔除重要度影响不大的评价指标,对剩余的评价指标进行重要度排序。集值迭代法确定多级指标权重的步骤如下[17]:

作函数:

(3)

(4)

将g(xj)归一化后,权重系数公式为:

(5)

若某一指标一直未被选中,则权重系数做如下调整:

(6)

4.3 方案评价

对智能门锁设计方案进行1:1模型制作,邀请10名专家分别对设计方案模型(方案A)及现有门锁产品(方案B)进行实际操作,对两种方案进行主观评价。采用5分量表,“1分”代表“极差”、“2分”代表“较差”、“3分”代表“一般”、“4分”代表“较好”、“5分”代表“极好”。

分析方案A与方案B的评分显著性差异,显著性水平α=0.05,各指标P-value值结果及综合评价值如表3所示。在一级指标功能位置中,方案A评分显著高于方案B,说明方案A在功能位置排列上明显优于方案B。在速度指标中,方案A与方案B的评分有显著的差异,方案A在开锁功能的实现速度上有明显的提升。通过界面功能排列试验得出的方案A的综合评价值为1.113,方案B为的0.899,所以方案A优于现有方案B。

表4 显著性检验与综合评价值

5 结语

本研究从产品界面功能的要素属性出发,构建界面功能试验模型,探究产品界面最基础的要素属性。通过试验模型得出的智能门锁界面设计方案A,将其与典型产品方案B相比,方案A的用户的操作舒适度和满意度有了一定的提升。对试验模型进行验证,结果表明界面功能排列试验模型是可行的、有效的。此模型可用于其他智能产品的界面设计,一定程度上为人机交互界面设计提供了一定的参考价值。本研究对青年用户群体使用智能门锁界面设计偏好进行了初步探索,后续研究将增加不同年龄层对智能门锁的使用偏好,扩展用户群体的样本数,提高研究的准确性与科学性。