陕西省延安市张家湾石坊头石窟调查研究

延安市洛川县博物馆 延安市洛川县文化馆

富县属黄土高原丘陵沟壑区,境内有葫芦河和洛河及其支流河贯穿全境。这里分布有北朝、唐、宋、明、清的石窟和摩崖造像,青(青岛)兰(兰州)高速公路和309国道穿境而过。石坊头石窟无明确纪年,但造像题材丰富,雕刻精美,其形制属于陕北地区常见的小型单窟,造像保存情况相对良好。

2020年4月,笔者对石坊头石窟进行了实地调查、测绘和记录,并对石窟的开凿年代、造像题材和石窟特点等进行了初步考证,现将本次调查结果介绍如下。

一、调查情况

石坊头石窟位于陕西省延安市富县张家湾镇葫芦河流域的大东沟河支流处东岸台地上,东依山,西距支流小河172米,北距关山村817米。地理坐标为北纬36°05'29.5"、东经108°48'55.0",海拔1071米(图一)。

图一 石坊头石窟位置示意图

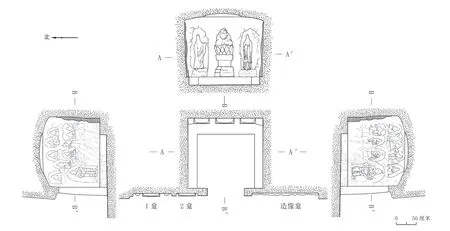

(一)形制

石窟开凿于天然红砂岩崖壁底部,距河床高约12米,坐东面西。石窟外壁为人工凿平,开长方形龛,长4.5、高1.75、进深0.21~0.35米,壁面均有造像。龛外顶部及周边开有方形大小椽窝三个(图二、三)。

图二 石窟外景

单窟 平面呈方形,长方形窟口,宽0.82、高1.3、厚0.18~0.25米。窟室前宽1.68、后宽1.9、高1.57、进深1.68米。窟室内有中央台基和南北两侧台基,呈“凹”字形,中央台基长1.90、高0.18、进深0.42米;两侧台基长1.2、高0.16、进深0.24米。东、南、北三壁均有造像,顶部有圆形藻井。

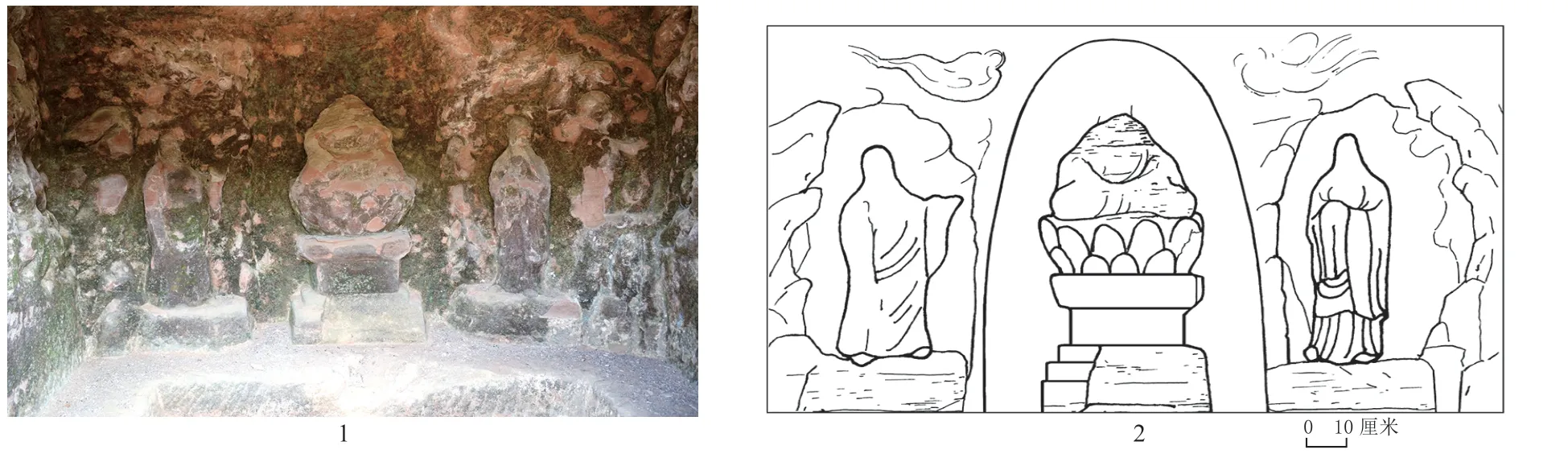

(二)东壁造像

背景以高浮雕为山石图案,开三个圆拱形山石龛,内雕一佛二弟子像,整体风化残损严重,头部均残失(图四)。

图四 东壁造像

1.主尊释迦牟尼佛

位于东壁中央圆拱形龛内,龛宽0.84、高1.27、深0.15米。高浮雕,着右衽袈裟,两臂下垂屈肘置于腹部,手姿不详,结跏趺坐于工字型须弥台承托的三层仰莲座上,身有圆形头光。像残高0.37、肘宽0.32、膝宽0.37、座高0.6、宽0.46、深0.22米;头光直径0.31米。主尊像头部上方两侧各悬雕一飞天像,身着飘带,侧身于云朵内,残破严重。左侧飞天像长0.33、宽0.18米;右侧飞天像长0.31、宽0.19米。

2.主尊左侧弟子像

位于东壁左侧山形龛内,龛宽0.41、高0.83、深0.11米。高浮雕,立像,着右衽袈裟,下身着裙,广袖,左右两臂屈肘上举,手残不详,露足,立于长方形台座上,身有圆形头光。像残高0.63、肩宽0.17、肘宽0.26、座高0.17、宽0.36、深0.15米;头光直径0.21米。

3.主尊右侧弟子像

图三 石窟平面图、横纵剖面图

位于东壁右侧山形龛内,龛宽0.42、高0.81、深0.14米。高浮雕,立像,着右衽袈裟,下身着裙,广袖,左臂屈肘上举,右臂自然下垂,手残,露足,立于长方形台座上,身有圆形头光。像残高0.64、肩宽0.19、肘宽0.26、座高0.19、宽0.38、深0.14米;头光直径0.21米。

(三)南壁造像

南壁面以浮雕的山石图案为背景,内雕罗汉像8尊和天王像1尊,罗汉像分上下两层排列,由东向西依次编号为上层1~5号,下层6~8号,整体造像头均残失(图五)。

图五 南壁造像

1.上层

1号像 位于南壁上层最东侧圆拱形龛内,龛宽0.31、高0.32、深0.09米。内雕坐姿罗汉一尊,双臂置于腹部,袖手,结跏趺坐于山石上。像高0.27、肩宽0.12、膝宽0.15米。

2号像 位于南壁上层最中间圆拱形龛内,龛宽0.16、高0.38、深0.08米。内雕罗汉立像一尊,下身着裙,右臂屈肘上举。像高0.32米、肩宽0.11米。

3号像 位于南壁上层中间圆拱形龛内,龛宽0.23、高0.37、深0.08米。内雕坐姿罗汉一尊,着右衽袈裟,左臂上举,右臂置于腹部,结跏趺坐于山石上。像高0.32、肩宽0.11米。

4号像 位于南壁上层西侧圆拱形龛内,龛宽0.23、高0.4、深0.07米。内雕罗汉椅座一尊,着右衽袈裟,左臂弯曲上举置于头部,右臂平置于山石上,两腿下垂踩于山石上。像高0.34、肩宽0.12米。

5号像 位于南壁上层最西侧圆拱形龛内,龛宽0.34、高0.39、深0.09 米。内雕坐姿罗汉一尊,左臂残,右臂搭于似为虎形身部,左腿下垂踩于山石上,露足。像高0.28、肩宽0.13米,虎长0.15、高0.12米。据此推断该罗汉为伏虎罗汉像。

2.下层

6号像 位于南壁下层东侧圆拱形龛内,龛宽0.3、高0.4、深0.08米。内雕坐姿罗汉一尊,着右衽袈裟,广袖,左臂残,右臂置于座上,右腿下垂踩于座上。像高0.34、肩宽0.12米。

7号像 位于南壁下层中间圆拱形龛内,龛宽0.25、高0.39、深0.09米。内雕坐姿罗汉一尊,着右衽袈裟,广袖,两臂弯曲,双手抱于左膝,左腿屈肘,右腿下垂踩于山石上,露足。像高0.32、肩宽0.11米。

8号像 位于南壁下层中间圆拱形龛内,龛宽0.28、高0.38、深0.08米。内雕坐姿罗汉一尊,着右衽袈裟,广袖,左臂置于左膝上,右臂平置于胸前,左腿下垂踩于山石上,右腿屈肘平置于山石座上,露足。像高0.31、肩宽0.13米。

天王像 位于南壁西侧圆拱形龛内,龛宽0.44、高0.72、深0.09米。身着甲胄,肩披英雄巾,腰系带,鼓腹,左臂屈肘,左手插置腰部,右臂自然下垂手拄锏支座上,着战靴,立于长方形山台座上。像高0.65、肩宽0.21、肘宽0.28、锏长0.34、座高0.07、宽0.41米。

(四)北壁造像

北壁面以浮雕的山石图案为背景,内雕罗汉像8尊和天王像1尊,罗汉像分上下两层排列,由西向东依次编号为上层1~5号,下层6~8号,整体造像头均残失(图六)

图六 北壁造像

1.上层

1号像 位于北壁上层最西侧圆拱形龛内,龛宽0.35、高 0.31、深0.09米。内雕坐姿罗汉一尊,两臂下垂,袖手,结跏趺坐于山石上。像高0.24、肩宽0.11、肘宽0.13、膝宽0.16米。

2号像 位于北壁上层西侧圆拱形龛内,龛宽0.21、高0.41、深0.06米。内雕罗汉立像一尊,上身着衣,下着裙,广袖,左臂下垂,右臂平举,露足。像高0.31、肩宽0.09米。

3号像 位于北壁上层中间圆拱形龛内,龛宽0.27、高0.28、深0.08米。内雕坐姿罗汉一尊,袖手,结跏趺坐于山石上。像高0.24、肩宽0.11、肘宽0.11、膝宽0.14米。

4号像 位于北壁上层东侧圆拱形龛内,龛宽0.23、高0.33、深0.07米。内雕罗汉椅座像一尊,着右衽袈裟,左臂残,右臂斜搭于山石上,两腿下垂踩于山石上,露足。像高0.28、肩宽0.11、肘宽0.12、座高0.08、宽0.18米。

5号像 位于北壁上层最东侧圆拱形龛内,龛宽0.28、高0.3、深0.07米。内雕坐姿罗汉一尊,着右衽袈裟,广袖,双臂残,结跏趺坐于山石上。像高0.24、肩宽0.11、肘宽0.11、膝宽0.13米。

2.下层

6号像 位于北壁下层中间圆拱形龛内,龛宽0.38、高0.33、深0.09米。内雕坐姿罗汉一尊,着右衽袈裟,左臂下垂置于座上,右臂搭于右膝上,左腿弯曲平置于座上,右腿踩于山石座上,露足,座上搭有帷幔。罗汉像左侧雕云龙一尊,龙身卷曲,龙首上昂。像高0.24、肩宽0.11、肘宽0.14米;龙高0.24、宽0.14米。据此推断该罗汉为降龙罗汉像。

7、8号像 位于北壁下层东侧圆拱形龛内,龛宽0.43、高0.32、深0.08米。内雕坐姿罗汉两尊,7号罗汉着右衽袈裟,左手抚膝,右臂上举,结跏趺坐于山石上。像高0.23、肩宽0.11、肘宽0.13、膝宽0.16米。8号罗汉着右衽袈裟,左臂上举,右臂下置于山石上,左腿下垂踩于山石上,右腿弯曲平置于山石上,像高0.25、肩宽0.11、肘宽0.13、膝宽0.13米。

天王像 位于北壁最西侧尖拱形龛内,龛宽0.43、高0.72、深0.15米。内雕立像一尊,身着甲胄,腰系英雄带,两臂屈肘平置于腹部,双手拄锏支座上,脚蹬战靴,立于长方形山台座上。像高0.63、肩宽0.19、肘宽0.31、锏长0.32、宽0.04、座高0.09、宽0.31米。

(五)藻井

石窟顶部刻圆形覆钵状藻井,可见线刻成放射性条状来装饰通至壁面相连,剥落严重,直径0.82、深0.1米。

(六)窟口外壁造像

1.外壁北侧开两龛,由北向南,编为1、2号龛,造像风化严重,头均残失(图七)。

图七 窟口外壁1、2号龛造像

1号龛 舟形龛,龛宽1.09、高1.11、深0.15米,主尊像面目残,着高冠,披发,两臂屈肘,双手持物,结跏趺坐于仰莲须弥座上,阴线刻身光和椭圆形头光。像残高0.48、头高0.16、肩宽0.22、肘宽0.29、膝宽0.36、座高0.38、宽0.41、深0.15米;身光高0.46、宽0.5米;头光高0.36、宽0.34米。须弥座内雕卧象一尊,露头,已残,象残宽0.16、高0.17米。主尊像左侧上部雕立像一尊,着广袖长袍,双领下垂,两臂屈肘置于胸前,露足,像残高0.35米;下部雕立像一尊,两臂屈肘平置于胸前,像残高0.35米;右侧上部雕立像一尊,两臂弯曲平置于胸前,像残高0.25米;下部雕立像一尊,着长袍,左臂下垂,右手持杖,似为化现老人。像残高0.37、杖高0.28米。据此推断该菩萨为普贤菩萨像。

2号龛 圆拱形龛,龛宽0.56、高1.06、深0.16米,面目残,着高冠,披发,宝缯垂肩,着僧袍,两肩披帛,左臂下垂,左手抚膝,右臂屈肘上举,残,帛带由左肩经右腋置于胸前至膝部垂于座面,结跏趺坐于三层仰莲须弥座上。像残高0.53米、头残高0.2、肩宽0.22、肘宽0.26、膝宽0.4、座高0.45、宽0.44、深0.14米。须弥座内雕狮子一尊,呈蹲状,前肢直立,后肢残,狮尾上翘。狮残高0.15、宽0.11米。据此推断该菩萨为文殊菩萨像。

2.外壁南侧开方形龛,龛宽1.63、高1.26、深0.18米。内雕一佛二弟子像和十六罗汉造像,整体造像风化严重,头均残失(图八)。

图八 窟口外壁南侧造像

一佛二弟子像,圆拱形龛,龛宽0.52、高0.45、深0.07米。主尊像为释迦牟尼佛,着右衽通肩大衣,左臂置于膝上,右臂上举,手姿似做说法印,结跏趺坐于仰莲须弥座上。像残高0.37米、头高0.11、肩宽0.17、肘宽0.23、膝宽0.27、座高0.2、宽0.3、深0.11米。主尊像两侧各有立像一尊,左侧弟子着裙,像高0.39米;右侧弟子两臂下垂,袖手置于腹部,广袖,露足,像高0.38米。

围绕一佛二弟子像龛外刻有十六罗汉像,由上向下排列:

1号像 圆拱形龛,龛宽0.17、高0.28、深0.05米。内雕坐姿罗汉一尊,呈结跏趺坐。像高0.23米。

2号像 圆拱形龛,龛宽0.12、高0.19、深0.05米。内雕坐姿罗汉一尊,结跏趺坐于山石上,袖手,像高0.21米。

3号像 圆拱形龛,龛宽0.27、高0.26、深0.04米。内雕罗汉一尊,仅存轮廓。像高0.2米。

4号像 圆拱形龛,龛宽0.21、高0.28、深0.06米。内雕坐姿罗汉一尊,结跏趺坐于山石上,袖手,像左侧上方刻飞龙一尊。像高0.23、龙高0.24米。

5号像 圆拱形龛,龛宽0.2、高0.28、深0.07米。内雕罗汉一尊,呈跪拜状,面向主尊佛,双臂屈肘置于胸前,广袖。像高0.25米。

6号像 圆拱形龛,宽0.21、高0.6、深0.06米。内雕坐姿罗汉一尊,着右衽袈裟,下着裙,右臂残,左臂下垂置于座上,两腿弯曲踩于山石上,露足。像高0.24米。

7号像 圆拱形龛,宽0.21、高0.28、深0.07米。内雕坐姿罗汉一尊,着右衽袈裟,袖手,广袖,结跏趺坐于山石上。像高0.25米。

8号像 圆拱形龛,宽0.23、高0.31、深0.05米。内雕坐姿罗汉一尊,着右衽袈裟,结跏趺坐于山石上。像高0.24米。

9号像 圆拱形龛,宽0.25、高0.31、深0.05米。内雕坐姿罗汉一尊,着右衽袈裟,双臂上举置于胸前,结跏趺坐于山石上。像高0.27米。

10号像 圆拱形龛,宽0.23、高0.32、深0.05米。内雕椅座罗汉一尊,着右衽袈裟,左臂下垂置左膝上,右臂残,双腿下垂,露足。像高0.27、座高0.1、宽0.2米。

11号像 圆拱形龛,宽0.19、高0.33、深0.05米。内雕罗汉立像一尊,着右衽袈裟,双臂屈肘平置于胸前,广袖。像高0.32米。

12号像 圆拱形龛,宽0.21、高0.25、深0.09米。内雕坐姿罗汉一尊,着右衽袈裟,袖手,结跏趺坐于山石上。像高0.23米。

13号像 圆拱形龛,宽0.21、高0.25、深0.08米。内雕坐姿罗汉一尊,结跏趺坐于山石上。像高0.23米。

14号像 圆拱形龛,宽0.28、高0.27、深0.04米。内雕坐姿罗汉一尊,着右衽袈裟,袖手,左腿踩于山石上,右腿平置于山石上。像高0.26米。

15号像 圆拱形龛,宽0.29、高0.28、深0.05米。内雕罗汉造像一尊,仅存轮廓。像高0.25米。

16号像 圆拱形龛,宽0.21、高0.19、深0.04米。内雕坐姿罗汉一尊,仅存轮廓。像高0.17米。

二、相关问题初步分析

(一)关于石窟造像开凿年代

石窟的形制、造像题材属小型洞窟,未发现有确切纪年题记,与延安周边有题记纪年的石窟及造像特点进行对比,发现形制和造像题材相似的有安塞区北宋中晚期的新茂台石窟①、安塞区北宋中期的毛庄科石窟②、富县北宋宣和二年的五家庄石窟③、铜川市宜君县宋代的后桥石窟④等,这些石窟形制和雕刻的佛、罗汉、文殊菩萨、普贤菩萨、天王等造像题材,雕刻技法和服饰风格特点极为相似,且石窟多为单形窟,形制大小相同,窟内主壁刻一佛二弟子像,左右两壁刻对称的十六罗汉像;此窟从造像风格来看,造像比例协调,身材匀称,体态端庄挺拔,衣纹质感较强,衣褶流畅,刀法细腻,塑造的山石形状及壁面图像布局相近,造像均显得质朴淳厚,线条简洁,显示出陕北地区北宋时期的造像特征。由此,笔者推测石坊头石窟的开凿年代大致与以上石窟相近,应为北宋时期。

(二)石窟的造像题材

该石窟正壁为一佛二弟子像,左右两壁为对称的十六罗汉和天王像组合。这一组合属于陕北延安地区北宋时期石窟中比较普遍流行的题材。陕北周边发现相似的石窟造像题材有宋元祐五年(1090年)富县赵家沟观音洞石窟⑤(图九)、宋宣和二年(1120年)富县五家庄石窟、宋元祐八年(1093年)志丹县何家坬石窟⑥等。此外,在甘肃与陕北延安交接的地域,如甘肃庆阳宋金时期的安定寺石窟⑦、平定川瓦窑背石窟⑧等均有相似一佛二弟子像,十六罗汉像和天王像题材组合出现。尤其十六罗汉像的不同姿态和形象,体现出石窟匠人的超高技艺水平。在北宋时期,说明一佛二弟子像,十六罗汉和天王像的组合题材,在陕北、甘肃陇东一带较为流行,并形成了较为固定的石窟造像组合模式。

图九 富县赵家沟观音洞石窟东壁造像

(三)石窟艺术性和地域性特点

石坊头石窟作为一处民间开凿的小型石窟,造像均浮雕在山形龛内。从佛、菩萨、罗汉、天王像及山石造型等来看,整体造像布局规整统一,互相照应,互相交叉,排列有序。造像人物略显笨拙,服饰质感厚重,线条较为流畅;十六罗汉像姿态各有不同,造型随意;结合壁面的背景为山石状的装饰,雕刻手法多以阴刻横线表现,密度较大,交错排列,深浅不同,刀法简洁,显示出人物与山石的层次感,着重突出人物的重要性,表现出了北宋时期石坊头石窟的技艺特点和造像风格。

窟口外壁刻一佛二弟子,十六罗汉造像和文殊、普贤菩萨像,这种布局是北宋时期陕北延安石窟在窟口外壁重现一佛二弟子和十六罗汉像的图像布局,较为少见,也体现出此窟的图像布局和技艺特点及佛教的信仰特色。

从石窟所选择的位置分析,在葫芦河支流的大东沟内小河东岸上,利用交通比较便利的基地来打造洞窟,说明石坊头石窟在北宋时期已成为当地民众的朝拜圣地。石坊头石窟周边的相似遗存据《陕西石窟内容总录·延安卷》⑨资料记载,石佛堂石窟为宋政和七年(1117年)、庙沟罗汉堂石窟为宋政和三年(1113年)、马渠寺罗汉堂石窟为宋崇宁五年(1106年)等,说明石坊头石窟在这一区域已受周边寺院、石窟的影响,有着重要的地理位置,也是一所重要的宗教文化场地。

石坊头石窟属葫芦河流域,北距葫芦河约3公里。葫芦河,古称“华水”,为黄河支流北洛河右岸的一大支流,发源于甘肃省庆阳市华池县子午岭紫坊畔,自西北流向东南,经甘肃合水县,太白镇入陕西富县境,经张家湾、直罗镇、张村驿镇后汇入洛河。葫芦河流域为东西走向,流入洛河后可为东西、南北通往的重要交通要道,经洛河向东,可通往鄜州(今富县)、洛川,连接到丹州(今宜川)直至山西一带;向西可通往甘肃经合水川、庆州(今庆阳)一带;向南可通往耀州(今铜川)、长安(今西安);向北可直至陕北鄜州、延州(今延安)、榆林一带。此葫芦河流域不仅是东西向的交通线,也是南北向的重要交通线,石坊头石窟坐落在葫芦河一带,是佛教文化传播的一条重要通道。

三、结 语

石坊头石窟,窟形虽小,但造像数量较多且内容丰富,反映了人们对美好生活的向往,有着浓厚的世俗化气息,体现出鲜明的地方佛教文化和信仰特色,是陕北地区宋代佛教造像的重要发现,为研究陕北、甘肃陇东地区以及葫芦河和洛河流域的石窟建筑艺术、造像风格、佛教文化的发展和传播及交流提供了重要实物资料。

执笔:杨 军 夏金菊

绘图:杨 军

摄影:夏金菊

注 释

①冉万里:《陕西安塞新茂台石窟调查简报》,《文博》2003年第6期。

②冉万里:《陕西安塞毛庄科石窟调查简报》,《文博》2001年第1期。

③延安市文物研究所编:《延安石窟菁华》,陕西人民出版社,2016年。

④陈晓捷:《陕西宜君县东部石窟、摩崖造像调查简报》,《四川文物》2013年第3期。

⑤杨军:《陕西富县赵家沟观音洞石窟调查简报》,《陇右文博》2018年第1期。

⑥石建刚、杨军:《陕西志丹县何家坬石窟调查与初步研究》,《西夏研究》2018年第1期。

⑦董广强、魏文斌:《甘肃合水安定寺石窟调查简报》,《敦煌研究》2010年第4期。

⑧臧全红、董广强:《甘肃省合水县几处晚期石窟调查简报》,《敦煌研究》2009年第5期。

⑨陕西石窟内容总录编撰委员会编:《陕西石窟内容总录·延安卷》,陕西新华出版传媒集团、陕西人民出版社,2017年。