黄陵基底北部古元古代洋板块地质与石墨成矿

陈 超, 朱 江

(1.湖北省地质调查院,湖北 武汉 430034; 2.湖北省地质勘察工程技术研究中心,湖北 武汉 430034;3.资源与生态环境湖北省重点实验室,湖北 武汉 430034; 4.长江大学 资源与环境学院,湖北 武汉 430100)

石墨是一种性能优异、用途广泛的无机非金属材料,石墨特殊的晶格结构决定了其具有耐高温、导电、导热、润滑和化学稳定等特点,石墨的优异性能使其在冶金、电池(包括新能源车动力电池)、化工、国防和航空等领域得到广泛应用[1]。石墨矿是中国战略新兴矿产、优势矿产,对国民经济全局和长远发展具有重大引领作用[2]。中国长期以来都是世界天然石墨生产和出口第一大国[3](图1),在黑龙江、内蒙古、新疆、四川、湖南、湖北等地均分布有重要的石墨矿床[4-7]。中国非常重视石墨的勘查开发及利用,但相对于其他战略性矿产,石墨矿成因方面的研究还相对薄弱。

目前,石墨矿床成因类型主要分为区域变质型、接触变质型、岩浆热液型三类[8]。少量学者认为混合岩化也可以为石墨的形成提供有利条件[9],而中国的石墨矿主要集中在前寒武纪,以区域变质成因为主[10-13]。一般的区域变质作用主要发生在造山带,因此对造山带的认识成为石墨矿成因研究的重点之一。以往对造山带研究主要以板块构造理论为指导,产生了构造混杂、非史密斯地层等基本概念[14-15],对造山带成矿地质背景研究取得了重大进展。近年,以李廷栋院士为核心的新一代区域地质志编撰专家组提出洋板块地质学理论[16-17],并开始逐步探索其在造山带研究、地质找矿、工程建设等方面的应用[18-21]。笔者在承担黄陵基底北部洋板块地质研究课题的过程中,通过详细的野外调查,结合前人对古元古代水月寺俯冲增生杂岩和石墨成矿的认识,认为古元古代洋板块地质过程与区域石墨成矿有着密切关系,故通过本文进行初步探讨,以供同行参考。

1 洋板块地质学理论进展

造山带是多金属矿床形成的重要场所,全球有2/3的铜矿和1/3的金矿与俯冲—增生型造山作用有关[22],增生型造山带造山过程及其成矿地质背景已成为全球研究的热点。为了研究增生型造山带地质过程和相关成矿作用,地质学家们将造山带俯冲增生杂岩作为重点研究对象,分别提出了蛇绿混杂岩(Ophiolitic Mélange)、非史密斯地层(non-Smith Strata)、洋板块地层(Ocean Plate Stratigraphy)等相关概念。蛇绿混杂岩指的是代表大洋洋壳岩石(由下至上为超镁铁质岩、辉长岩、辉绿岩、枕状玄武岩、远洋沉积等)在俯冲带与陆源碎屑岩构造混杂形成的无序地层组合[23-26]。非史密斯地层是由中国学者提出,指那些经历不同程度变形、变质、变位后,无序或部分有序的地层—岩石体[18,27-28]。洋板块地层是在开展日本造山带增生杂岩研究时提出的[29],强调大洋板块由形成到消亡过程中形成的一套火山岩—沉积岩组合[30-32]。

图1 2018—2020年世界主要石墨生产国产量份额(数据摘自USGS,Mineral commodity summaries,2019—2021)Fig.1 Output share of the world’s leading graphite producing countries in 2018—2020

无论是蛇绿混杂岩、非史密斯地层,还是俯冲增生杂岩、洋板块地层,都是对造山带组成部分进行的特殊定义,重点强调的是研究对象,没有上升到造山带研究系统理论高度。第二代区域地质志修编过程中,考虑到造山带的重要性,将造山带研究上升到系统理论层次,创造性地提出了洋板块地质学(Ocean Plate Geology),即:应用地质学的理论和方法对造山带俯冲增生杂岩带、蛇绿岩带等大洋岩石圈板块地质建造、结构构造进行系统研究,再造大洋岩石圈板块从洋中脊形成到海沟俯冲消亡、转换成陆的地质作用全过程。其主要涉及俯冲增生杂岩、洋板块地层、蛇绿岩、洋沉积岩、俯冲带火成岩、洋陆转换、洋板块地层序列重建、洋—陆转换与成矿等8个方面的研究内容[16]。值得注意的是,洋板块地质学将洋板块地层作为重点研究对象,并在前人的基础之上修改完善了洋板块地层的定义[16-17],将其分为活动陆缘、洋盆及裂离地块三类(图2)。洋板块地质学的核心是识别并再造造山带从“洋”到“陆”的详细过程,更加重视造山带的结构特点,重视不同比例尺的地质构造图、剖面图表达,将造山带粗放型研究推向精细化,并提升到理论创新的高度。洋板块地质学对造山带成矿过程进行了更为精准的定位,可为矿床成矿机理研究和下一步找矿提供有利指导。

2 北黄陵洋板块地质

黄陵基底位于扬子地块的北部,区内因出露华南最古老的岩石而备受地质学家关注[33-36]。黄陵基底变质杂岩体因被新元古代黄陵花岗岩基侵入而分割为南、北两部分,北部主要为下列5大类岩石组合组成(图3-a):①中太古代花岗质片麻岩,成岩年龄为3.0~2.9 Ga[37],主要出露于北黄陵西部;②中太古代野马洞组,其主体岩性为斜长角闪岩,主要呈孤岛状零星出露于太古代花岗质片麻岩中[38];③新太古代花岗质片麻岩,主体成岩年龄为2.7~2.6 Ga[39],在北黄陵中、东部与变沉积岩相间出露;④古元古代碎屑岩—大理岩组合——黄凉河岩组及一套蛇绿混杂岩;⑤古元古代花岗质侵入岩、基性侵入岩及酸性火山岩等,形成时间为2.0~1.8 Ga,它们变质、变形程度相对较低[40-41]。

其中,黄凉河岩组主要岩性为富铝片(麻)岩、大理岩、云母石墨片岩、条带状磁铁石英岩(BIF)、泥质麻粒岩及变质砂岩等,呈北东—北北东向带状展布,并且经历了强烈变形变质,广泛发育北东—北北东走向的构造面理,并且在变沉积岩系中构造混杂大量变镁铁质—超镁铁质岩块,整体岩石—构造组合显示俯冲增生杂岩的特点(图3),即水月寺俯冲增生杂岩[42-43]。该俯冲增生杂岩以黄凉河岩组变沉积岩系为基质,其沉积时间应早于2.05 Ga[44]。其中变镁铁质—超镁铁质岩块可能大部分为SSZ型蛇绿岩的组成部分[42-43],同时也发现了少量弧高镁安山岩、玄武岩及(富Nb)辉绿—辉长岩等[45-47],它们的形成年龄大致可限定在2.15~2.05 Ga[42,45-47]。另外,北黄陵地区发现了大量2.05~1.96 Ga加厚地壳部分熔融形成的花岗岩类[48-51],以及在区内广泛被识别出的2.05~1.95 Ga高角闪岩相—麻粒岩相以及高压榴辉岩相变质作用[50-54],外加普遍发育的1.88~1.78 Ga伸展型双峰式侵入岩[41,48,55-56]。它们详细记录了北黄陵地区古元古代2.15~2.05 Ga洋盆俯冲、2.05~1.96 Ga碰撞造山、1.88~1.78 Ga造山后伸展的完整地质过程(图4),代表北黄陵古元古代洋板块地质过程。

图2 洋板块地层类型及形成构造环境划分示意图(摘自参考文献[16])Fig.2 Stratigraphic types of oceanic plate and division of tectonic setting

图3 黄陵基底北部地质简图(a)、核桃园混杂岩大比例尺剖面(b)和水月寺俯冲增生杂岩横切剖面(c,改自参考文献[42])Fig.3 Geological sketch of the northern Huangling basement (a),large scale section of the Hetaoyuan Complex (b),cutting section of the Shuiyuesi Subduction-accretionary Complex (c)

图4 北黄陵古元古代洋板块地质过程纪录Fig.4 Paleoproterozoic ocean plate geological records in the northern Huangling basement

3 北黄陵石墨矿床特征

黄陵基底北部是中国南方重要的晶质石墨矿产地[57-58],已探明的中、大型石墨矿床有三岔垭、二郎庙、东冲河等,还有龚家河、青茶园等多个石墨矿点[59]。三岔垭石墨矿位于宜昌市夷陵区樟村坪镇三岔垭村(产出位置见图3-a),矿体赋存于黄陵基底北部古元古界黄凉河岩组中,矿区岩浆岩较为发育,出露辉绿岩、变花岗斑岩和斜云煌岩,变花岗斑岩与大理岩呈侵入接触关系(照片1),辉绿岩、斜云煌岩侵入变花岗斑岩。矿体呈似层状产出,顶板主要为混合岩化花岗岩,次为透辉石大理岩,底板主要为黑云斜长片麻岩、大理岩,局部可见混合岩化花岗岩。矿石类型包括石墨片岩型和含石墨黑云斜长片麻岩型。矿体局部发育大量黄铁矿集合体,与石墨空间关系密切(照片2)。

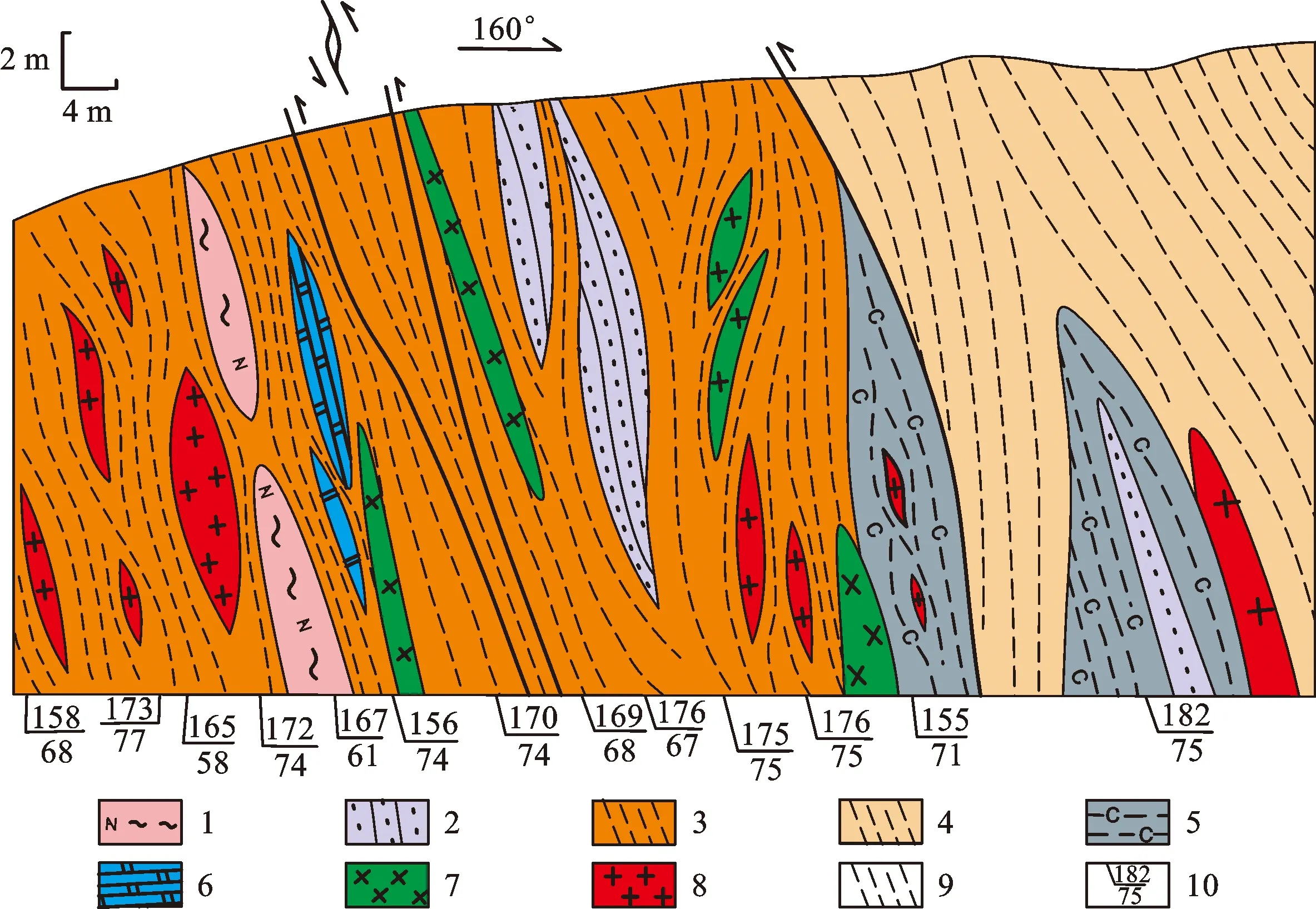

东冲河石墨矿位于兴山县水月寺镇龙头坪村,产于古元古界黄凉河岩组中(位置见图3-a)。矿区地层主要岩性为黑云斜长片麻岩、片岩,原岩为杂砂岩、粉砂岩、泥岩,局部可见绿泥钠长片岩、大理岩透镜体,分别为原始地层中的火山岩、碳酸盐岩夹层。矿区岩浆岩主要包括辉绿岩脉、伟晶岩脉及花岗岩透镜体,在矿体附近围岩中局部可见电气石、透闪石、黄铁矿集合体。矿区构造面理整体倾向南东,倾角一般呈高角度(70°左右)。矿体呈似层状、透镜状产出,该剖面处出露上、下两层矿层,总厚度约为5 m。矿石主要岩性为石墨片岩(图5)。

照片1 三岔垭变花岗斑岩侵入大理岩中Photo 1 Meta-granite porphyry intruded into marble in the Sanchaya

照片2 三岔垭石墨矿区局部的黄铁矿集合体Photo 2 Local pyrite aggregates in the Sanchaya graphite deposit

4 讨论

4.1 北黄陵石墨矿床成因认识

前人调查研究认为,北黄陵石墨矿属于区域变质型,区域变质作用是石墨矿形成的关键因素[57,60-63],其形成过程主要经历了沉积、区域变质—混合岩化作用[64-66]。笔者通过初步调查研究认识到:①北黄陵地区的石墨矿均赋存于黄凉河岩组一套含炭变沉积岩中,说明石墨的形成与该套地层关系密切;②石墨矿区岩浆作用发育,主要为花岗岩和辉绿岩,部分花岗岩被改造呈透镜状产出,局部可见花岗岩与地层之间的侵入接触关系(照片1),矿体赋存部位附近一般可见接触热交代矿物黄铁矿、电气石、透闪石等,推测在石墨的形成过程中可能伴随着岩浆侵位、接触热变质作用;③矿区矿体及赋矿围岩发生强烈的变形,构造行迹走向由三岔垭至东冲河从北北东向转向北东东向(图3-a);④矿区内发育变形的浅变质花岗岩,与区域内强变质变形的太古宙花岗质片麻岩明显区别,它们结晶成岩之后与石墨矿一起遭受了晚期的变形,这些花岗质侵入岩可能与石墨矿在形成时间上相近,由此说明矿区花岗质岩浆侵位、构造变形、石墨三者形成在时空上关系紧密;⑤北黄陵较普遍发育高角闪岩相—麻粒岩相变质作用[53],区域变质作用是促使石墨形成的一个重要因素;⑥碳同位素组成方面,黄陵北部石墨矿的石墨片岩样品δ13C较低,变化于-9.69‰~-25.35‰,主要落入地质碳库的“沉积有机物、石油和煤”区间内(图6),少量落在大气中二氧化碳、火成碳酸岩区间,说明石墨的形成有无机碳的加入。

图5 东冲河石墨矿区剖面图Fig.5 Section of the Dongchonghe graphite deposit1.绿泥钠长片岩;2.浅粒岩;3.黑云钠长片(麻)岩;4.云母片岩;5.石墨片岩(矿体);6.大理岩;7.辉绿岩;8.花岗岩;9.片理/片麻理;10.片理/片麻理产状。

综上所述,笔者初步认为北黄陵区域构造变形变质对石墨成矿起到了极其重要作用,但区域石墨矿的成因并非单一的区域变质作用改造早期的炭质沉积,而同期的岩浆—混合岩化以及接触热变质作用对区域石墨矿的形成也发挥了非常重要的作用,这就需要重视区域岩浆作用与石墨矿的成因关系。

4.2 洋板块地质对深化石墨成矿规律认识的意义

北黄陵发育古元古代蛇绿岩[42-43],与古元古代黄凉河岩组变沉积岩发生强烈构造混杂,加上近同期的变质作用、岩浆作用[48,53,68-69],指示北黄陵西部陆块与东部陆块可能在古元古代发生拼贴[42,46],即洋盆形成到俯冲消亡的复杂洋板块地质过程,这个过程与北黄陵石墨成矿具有较强的耦合关系(图7)。原始含炭沉积岩系可能在2.05 Ga之前大陆边缘形成[68],其原岩沉积物主要来自下伏的古老地壳物质,富含有机质的沉积岩系,构成石墨矿形成的原始物质基础(矿源层和赋矿层)。2.05~1.95 Ga期间发生的碰撞造山事件引起的区域变质和岩浆活动为石墨成矿主要提供了热动力条件,促使炭质组分进一步发生自组织和重结晶作用,形成晶质石墨矿。

图6 北黄陵与国内其他石墨矿δ13C组成对比图(数据摘自参考文献[60,67])Fig.6 Comparison of δ13C composition between the graphite deposits in the northern Huangling basement and others in China

图7 北黄陵石墨矿形成地质背景(演化模式图据参考文献[46])Fig.7 Geological background of the graphite deposits in the north Huangling graphite mine

通过洋板块地质研究,解剖和厘定北黄陵古元古代洋、陆体系,进一步明确并细化古元古代洋陆转换演化过程,对认识区域石墨成矿规律具有重要意义,具体表现在:①认识前寒武纪古沉积和古地理环境,并探讨生物演化及有机质产生;②造山作用阶段区域变形变质—岩浆作用的时间序列和P-T-t演化轨迹是理解区域石墨成矿作用和规律的前提;③北黄陵三岔垭和东冲河之间广大区域,原始炭质沉积背景、区域大地构造背景相似,可能仍具有较大的石墨找矿潜力。

5 小结及展望

洋板块地质学是李廷栋院士及新一代区域地质志编撰专家组倡导的研究造山带形成演化的新理论,其以俯冲增生杂岩带、蛇绿岩带等为研究对象,重点研究大洋在洋中脊形成至海沟俯冲消亡的复杂洋陆转换过程。黄陵基底北部水月寺俯冲增生杂岩中发育完整的古元古代蛇绿岩组合、弧火山岩,以及以高温为特征的区域变质作用、碰撞至晚期伸展的岩浆作用,可作为华南前寒武纪洋板块地质研究的典型实例,同时深入研究北黄陵古元古代洋板块地质过程对深化扬子古陆基底演化及正确认识古地理格局具有重要意义。

黄陵基底北部发育华南优质晶质石墨矿,石墨矿勘探与其成因研究工作程度尚浅。区域石墨成矿与古元古代洋板块地质演化过程中的变质—岩浆活动关系密切,其炭质来源可能为无机碳和有机碳的混合,北黄陵地区俯冲增生杂岩带中沉积、岩浆岩及变质块体的识别,是发展洋板块地质及其成矿理论的理想对象。加强北黄陵古元古代洋板块地质的地质建造—构造背景研究,有助于查明北黄陵石墨矿成矿机制、成矿过程及控矿因素,对区域下一步探矿、找矿工作具有重要意义。

本文认识尚显浅薄,意在抛砖引玉,期待学界更多聚焦扬子陆块北缘(湖北段)基底组成、结构及演化研究,探讨前寒武纪成矿与找矿中的关键地质问题,通过多学科联合,提升基础矿产地质调查程度,提高科技创新的能力和水平。