广州市白云区夏茅村岩溶地面塌陷特征及致灾因素和风险分析

周心经,郭 宇,郑小战,李晶晶,张俊岭,朱照宇

(1.广州市地质调查院,广东 广州 510440;2.中国科学院广州地球化学研究所,广东 广州 510640)

0 引言

随着我国经济社会的高速发展,尤其是大规模的城市化进程导致各大城市人地关系紧张。位于广州市西北部的广花盆地分布有大面积的隐伏岩溶,目前区内有大量工程建设项目,岩溶塌陷等问题成为制约城市建设的重大地质因素。查明岩溶分布的范围,摸清岩溶发育的规律,分析岩溶塌陷的致灾因素,探索行之有效的解决办法,已成为岩溶发育区工程建设领域的重大技术难点之一。

近年来,国际上有大量的相关岩溶塌陷实例研究文章发表。DOĞAN 等[1]对土耳其Obruk 地区的19 处岩溶塌陷点展开了相关调查,结果表明,引发当地岩溶塌陷的主要因素是由农业活动抽排地下水,导致水位下降。BENAC 等[2]对克罗地亚两个典型岩溶地区的形成条件进行了对比研究,一个是上覆型岩溶地貌,一个是在古河流作用下发育的裸露型岩溶地貌。HEIDARI等[3]研究了伊朗西部地区的水文地质资料与岩溶发育的关系,结果表明地下水循环强烈影响岩溶的发育,尤其是断裂发育的位置影响更为显著。RONGIERA 等[4]模拟了岩溶管道的空间三维分布。DURINGER 等[5]研究了东南亚地区的岩溶发育及影响因素。SONG 等[6]研究了韩国的岩溶发育,EPTING 等[7]研究了瑞士的岩溶与地下水,FIDELIBUS 等[8]、COOPER 等[9]和NOVEL等[10]也分别对意大利、英国和希腊等国的岩溶地下水及岩溶塌陷实例进行了研究,取得了较多的认识和成果。

国内除广州以外,武汉市和桂林市也是岩溶塌陷高发的城市,胡亚波等[11]以武汉市烽火村塌陷为例分析了岩溶地面塌陷的形成机理,探讨了塌陷的变化过程;罗小杰[12]对武汉市的浅层岩溶发育特征进行了研究并对岩溶塌陷灾害提出了防治建议;陈学军等[13]以广西桂林西城区为例进行了岩溶地区破坏性抽水致塌试验研究;康春景等[14]对岩溶发育特征及其对铁路线性工程的不利影响进行了研究。由此可见针对岩溶高发育地区展开深入研究对增强城市规划、工程设计及施工建设的前瞻性、高效性和安全性具有重大的现实意义。

随着城市用地紧张,近年广花盆地内因岩溶问题引发的工程事故屡见不鲜,已引起了相关专家和学者的高度重视,相关研究也相继展开,如广花盆地南部的金沙洲地区因岩溶发育产生了大量的岩溶塌陷事故[15],黄健民等[16-17]、郑小战等[18-19]和郭宇等[20-21]等对其进行了大量调查研究,对引发岩溶塌陷地质灾害的成因机理做了详细的研究和分析,认为广花盆地南部金沙洲地区广泛发育的岩溶是地质灾害发生的物质基础,武广高铁金沙洲隧道以及当地一些工程建设抽排地下水导致水位波动是地质灾害发生的诱发因素,相关研究在长期监测地下水位的基础上结合塌陷的发生时间,分析了塌陷形成的内在机理和外部动力,为类似研究积累了宝贵的数据和资料。除金沙洲地区以外,广花盆地南部另一重要地区大坦沙岛也饱受岩溶塌陷的困扰,苏扣林等[22]对广州市荔湾区大坦沙岛的岩溶稳定性进行了评价,提供了该岛的未来规划建设性的建议。广花盆地除南部多发岩溶塌陷外,西北部也是重点多发区,骆荣等[23]对广花盆地西北部的赤坭地区进行了实地调查,并对岩溶塌陷地质灾害的形成机制进行了深入的分析,为当地的地质灾害防治提出了指导性的意见。

广州市地质调查院在2009年对夏茅区进行了应急调查和普查工作,2013年开展了地质灾害详细调查,部署了钻探实物工作量,后期该地块进行了地质灾害治理和原地复建结合并于2019年完工,目前正在开展地质环境监测工作,本文整理了夏茅村岩溶地面塌陷的现场资料和有关数据,从地质灾害的基本情况、岩溶发育特征以及致灾主控因素等方面,深入研究夏茅地区岩溶发育、演化及致塌的机理原因,为其他城市和地区在城市规划建设、运营管理和地质灾害防治等方面提供研究实例以供借鉴。

1 研究区地质灾害特征

研究区夏茅村位于广州市白云区,广花盆地中南部。东面与均禾、嘉禾、鹤龙街,南与黄石、新市、石井相邻,西面与石门街接壤,北面为白云区江高镇。交通十分便利,东有机场高速公路及广花一级公路,南有黄石西路可达市区,西有广清高速公路,北有华南城市快速路。

2008年12月19日16 时,夏茅村向西街5 巷18 号开展房基勘探,钻孔将地下土洞打穿,受此影响向西街及沙园坊华富街发生大规模岩溶地面塌陷。据现场调查,共发育5 个地面塌陷坑,分别位于向西街8 巷16 号、6 巷16 号、3 巷13 号、5 巷北端及沙园坊华富街7 巷6 号(图1),其中向西街6 巷16 号房低层建筑全部沉入塌陷坑中,沙园坊华富街7 巷6 号房底部大半沉入塌陷坑中(基础为10~13 m 桩基),5 巷北端塌陷坑面积最大,达163 m2,其它单个陷坑面积为70.4~86.0 m2,坑内均被水充填,水面距地面约0.5 m,地下水没有流动迹象。

图1 夏茅村岩溶地面塌陷坑及地面变形裂缝位置分布图Fig.1 Distribution of karst ground collapse pits and ground deformation cracks in Xiamao Village

本次地面塌陷致使8 幢房屋直接损毁,数十处房屋墙壁及地面出现变形和开裂,事故未造成人员伤亡,但影响范围较大约5 000 m2。根据有关方面的鉴定,受本次岩溶地面塌陷影响损伤的村民自建房有81 栋,建筑面积23 308 m2。其中38 栋房屋受到轻微损坏,其主体承重构件保持完好;15 栋住宅楼存在一般性损伤,主体承重构件少量损坏,围护墙体稍有裂缝和地基基础有轻微不均匀沉降现象;2 栋房屋承重构件严重损坏,显著影响整体承载功能和使用功能,影响正常使用;18 栋住宅房屋属于危房,应立即停止使用;8 栋直接损毁。

2 研究区地质背景

研究区位于白云区石井街夏茅村向西北街与沙园坊华富街交界一带,区内地势较为平坦,地面标高6.5~8.3 m,地貌类型属广花盆地河谷冲积平原地貌,岩性为可溶性石灰岩,地层时代为石炭系壶天群,灰岩为隐晶质结构或微晶结构,厚层状构造,溶洞是区内岩溶发育的主要形态,溶隙发育带和溶沟也较为常见。区内发育北北东向F10 和近东西向F12 两条断裂构造带,断层带物质为构造角砾岩,岩体较为破碎,断层破碎带及影响带为地下水运移提供了良好的通道,同时沿断层破碎带灰岩的溶蚀作用强烈,溶洞、溶沟及溶槽等岩溶形态较为发育。

3 岩溶发育特征

研究区属于广花断陷盆地,形成于白垩纪以前,受广州-从化活动深断裂控制。广花复式向斜的可溶性碳酸盐岩受褶皱和断裂构造的影响,在特定的地质历史时期,由于地表水和地下水的侵蚀溶蚀作用,形成了溶洞、溶蚀沟槽、岩溶洼地、岩溶漏斗甚至岩溶地下河。后期受构造沉降作用,原来位于地表的岩溶地貌被上覆土体覆盖而隐埋于地下,形成隐伏岩溶,隐伏岩溶在地下水动力条件的作用下,溶洞进一步发育,第四系松散覆盖层中伴生的土洞也极易出现顶板坍塌,从而造成岩溶地面塌陷。

3.1 基岩面发育特征

区内岩溶基岩面起伏剧烈,高程变化较大,基岩面发育的形态各异,有溶沟、溶槽、石芽、漏斗和溶脊等(表1,图2)。据钻孔资料显示,基岩面的溶蚀纹沟宽度6~8 cm,深度3~5 cm。基岩面的高程变化较大,相对高差一般4.3~10 m,最大高差达22.3 m,最大坡度高达70°,局部地段存在突变性溶沟陡坎,如BZK2 与BZK2-1 两孔之间水平距离不足1 m,岩面高差可达3 m,BZK8 与BZK8-1 两孔之间水平距离约0.6 m,而高差竟高达7.7 m。此外,在XMZK4~XMZK1-1(四巷与五巷交界部位)两孔之间还有一条溶槽,宽5.0~12.1 m,深7.8~11.7 m,长约13.0 m,向北北东方向延伸,其东侧存在一条溶脊,位于BZK5~BZK12(三巷与四巷交界部位),溶脊走向北北东,脊背宽约5~8 m,两侧基岩面坡度陡峭,约为50°~70°。

图2 BZK15 孔岩面溶沟形态和BZK13 孔岩面溶沟形态Fig.2 Rock surface karst ditch morphology of BZK15 and BZK13 hole

表1 夏茅村岩溶地面塌陷区钻孔揭露基岩面统计表Table 1 Statistics of bedrock surface exposed by boreholes in karst ground collapse area of Xiamao Village

根据浅层地震反射数据,塌陷区基岩面起伏变化较大,埋深在6.65~88.74 m,区内存在一个基岩凹陷区,深度范围在30~88.74 m,面积约4 066.91 m2,走向北西,中部有向北东方向延伸的趋势,断裂F10 恰好从基岩凹陷区中部穿过,使其成为最复杂的局部地带。基岩凹陷区的西南部和东部相对平缓,深度分别在16~30 m和20~35 m 之间变化。

3.2 溶洞发育特征

2013年钻探施工的22 个钻孔中,19 个揭露到溶洞,见洞率高达86%,总计发现溶洞58 个,单个钻孔普遍揭露到2~5 层溶洞,最多的一个钻孔揭露到8个溶洞,多层溶洞呈串珠状相连通,单孔线岩溶率10.22%~91.52%,岩洞埋深普遍在18.0~30.0 m。溶洞的顶板厚度一般0.2~2.6 m,较薄,溶洞一般都漏水、大多数为半充填状,少量全充填状,很少见未充填的溶洞。溶洞充填物一般为砾质粉质黏土,砾石的成分较杂,有石英砂岩、灰岩和铝土质岩等,砾径0.2~10 cm,土质以软塑为主,少数为可塑(图3)。

图3 钻孔揭露岩溶发育特征Fig.3 Karst development characteristics exposed by borehole

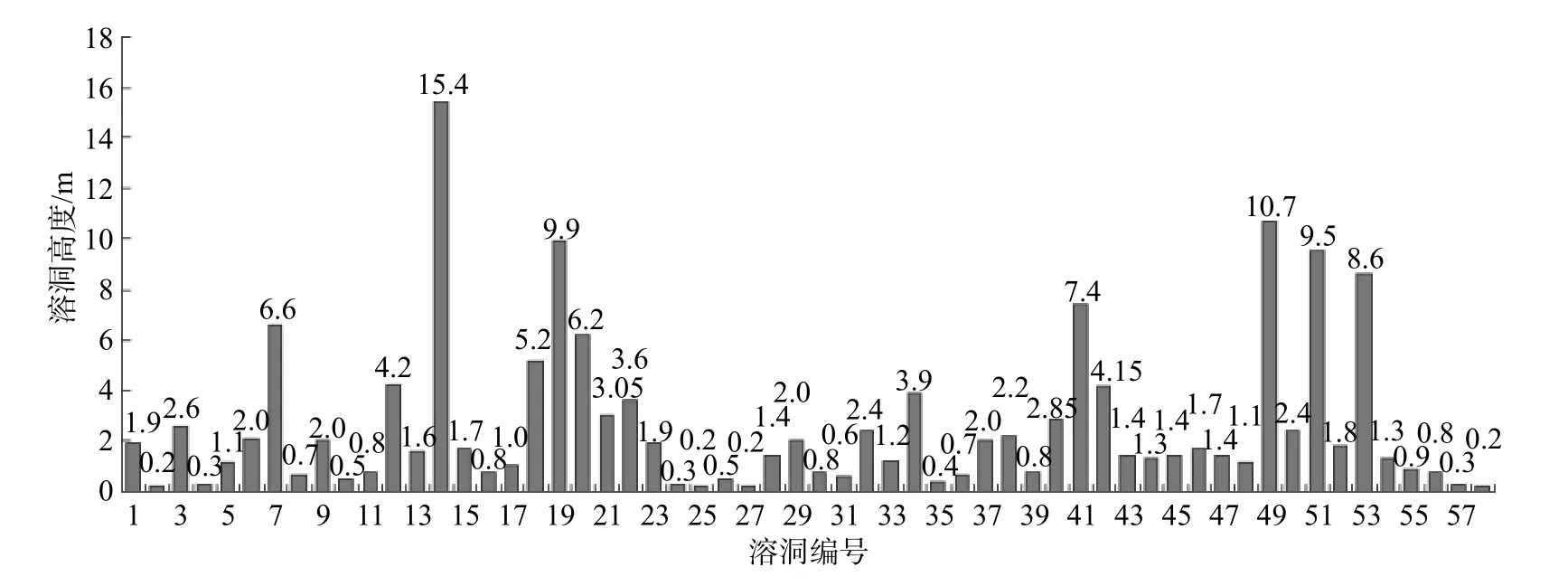

据钻探施工所揭露的58 个溶洞情况显示,溶洞高度一般为0.5~9.5 m,最大高度可达15.4m(编号14),最小的高度为0.2 m,高度0.2~4 m 的最多,占总量的50%,其中0.2~2 m 的占38%,2~4 m 的占12%。溶洞规模分布情况见图4。

图4 溶洞洞径高度分布图Fig.4 Distribution of cave diameter and height

钻探施工过程中,当实施BZK5 孔钻进时,附近岩溶裂隙水监测孔水位突然下降了1.68 m,这说明地下的溶洞存在连通性。当施工BZK12 钻孔至36.5~37.3 m 溶洞时,发生了严重的漏水导致无法施工,而相邻的XM6 号CT 孔口冒水(图5),同样说明了两孔之间溶洞是连通的。在施工BZK13 钻孔至28.0~29.2 m段溶洞时,孔内严重漏水,难以施钻,而相邻的XMZK4号CT 孔口冒水(图5),同样说明两孔之间的溶洞是连通的。在施工BZK14 钻孔至深度23.8~24.60 m 溶洞段时,孔内发生了严重漏水,而相邻的XMZK7 号CT 孔口先冒清水,后冒泥浆水(图5),说明两孔之间溶洞的连通或两孔打到的溶洞为同一溶洞。此外,在BZK2-1 孔钻至深度31.40 m 时,可见有人工混凝土块与灰岩胶结紧密,说明该孔溶洞与外围岩溶系统相连通(图5)。

图5 钻孔连通情况反映Fig.5 Reflection of borehole connection

3.3 岩溶垂向发育特征

根据钻孔揭露溶洞在垂向上的分布统计,溶洞洞顶埋深基本分布在15.50~35.8 m,占到溶洞总数的91.4%,洞顶埋深在35.0~45.0 m 的有5 个,占8.6%,洞顶埋深小于15 m 和大于45 m 的溶洞个数为0,溶洞在垂向上的分布特征有单层、双层和多层发育,多层发育呈串珠状、蜂窝状分布,溶洞之间的距离一般为0.2~8.7 m 不等,首层溶洞顶板厚度(距基岩面)一般为0.40~3.30 m,占总数的81%,少数首层溶洞顶板厚度大于5 m,占比为14%。岩面以下即基岩埋深15 m 以内的岩溶最发育,其线岩溶率达26.43%~51.43%(图6),多层溶洞发育的特征也反映了广花断陷盆地地壳的间歇性沉降。

图6 线岩溶率随岩面深度变化图Fig.6 Variation of line karst rate with rock surface depth

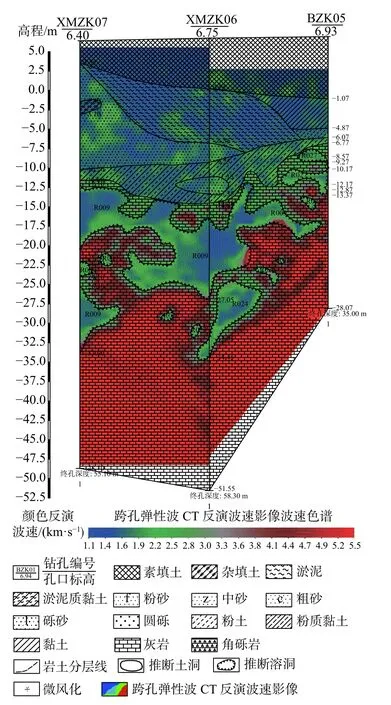

3.4 物探剖面上岩溶异常特征

从研究区跨孔弹性波CT 反演波速影像(图7)可看出,岩溶极为发育,溶洞规模大小不一,空间分布形态极不规则。据物探专项调查,跨孔弹性波CT 法完成了29 对剖面,按实际位置粘贴成17 条物探测线,发现了70 处低速异常,通过测线相对位置推断了43 个溶洞,2 个土洞,溶洞顶板高程在-6.86~-37.44 m,洞底高程范围在-10.14~-36.61 m,其溶洞规模大小不等,溶洞宽度一般都在10 m 以内,占总数的80%,溶洞高度一般小于10 m,占比达76.3%,最大溶洞达31 m(宽)×22.1 m(高),溶洞为半填充或全填充砂及黏性土,半充填溶洞占总数的56%,在重点勘查区推断的土洞和溶洞中,编号T002 的土洞最大(洞高和水平半径都在10 m 以上);编号R001、R005 和R009 的溶洞规模较大,其中R009 溶洞最大(垂向和横向都延伸了20 m以上)。

图7 研究区跨孔弹性波CT 反演波速影像Fig.7 Cross hole elastic wave CT inversion wave velocity image in the study area

跨孔弹性波CT 法推测的溶洞和土洞基本接近实际地层情况,部分溶洞相互连通,部分溶洞应该与土层相连,形成陡坎或“鹰嘴”。该方法揭示的岩溶发育情况更为真实,是本区岩溶探测较好的方法之一。

4 致灾因素分析

4.1 规模巨大土洞是产生岩溶地面塌陷的物质基础

根据钻探资料,位于塌陷区中部地段的基岩受F10 和F12 两条断裂构造的影响曾经受到了严重的风化剥蚀,形成了局部低洼地带,该处后期沉积了较厚的土层,一般为20.6~31 m,最厚处达到了50.2 m。该地段岩溶发育又受两条断裂构造的叠加交汇影响,局部地下水活跃,容易形成土洞,BZK4 及XMZK3 两个钻孔揭露的土洞都属于该地段的范围。由于该处土层的厚度较大,一般规模的土洞在上覆土体的自重荷载作用下不易发生冲剪失稳破坏而产生塌陷。但是当土洞逐渐发育并向上发展扩大、上部土层被掏空而变薄,再加之后期其他动力的作用,才可能引起盖层发生冲剪破坏而失稳。2008年12月19日发生的塌陷,塌陷产生的坑深度大、平面直径大,足以说明原土洞空间的规模较大。

4.2 大量修筑房屋加大土体盖层的荷载

塌陷区和其他农村地区一样,以低矮疏散的建筑布局为主,但随着经济社会的发展,村民新建的房屋越来越高,逐渐由二三层加高至六七层,甚至八九层,房屋密集使地面容积率逐渐加大,增加了地面的外荷载,使盖层土体的支撑逐渐趋于临界状态,存在着一触即发的严重隐患。

4.3 地下水的抽取改变了土洞边界的应力状态

研究区外围存在排污管道的检查施工及石井河泵站施工开挖建设,这些施工建设都曾对第四系松散岩类孔隙水和岩溶水进行过不同程度的抽排水。虽然第四系水抽取量不大,但随着地下水位的波动,已成形土洞内的充水状况将被改变,尤其是土洞内地下水位突然降低,会产生瞬时真空状态,从而改变土洞周边的应力状态,导致局部应力集中而失稳掉块,最终使土洞逐渐向上发展扩大。此外,研究区内村民在挖桩、开挖竖井和开挖建基面等过程中抽排水,造成了区内地下水位的波动变化,从而加速了水土临界状态的失稳。

4.4 区内楼房基础施工扰动是地面塌陷的诱发因素

经调查了解,研究区近年来新建的房屋多采用钻孔桩,频繁的桩基础施工极大扰动了区内地下水和土体,区内的岩、土、水和气等平衡状态受到严重破坏。本次发生的大规模岩溶塌陷就是由于钻探施工从砂性土层钻穿下部的黏性土层,黏性土层形成的土洞盖板被钻穿,加上钻孔的流水循环,使砂性土层很快变形破坏,导致土洞迅速扩大,在上部土体和外荷载的作用下,失稳致塌,即5 巷18 号钻孔桩施工破坏了区内的地下水、气平衡状态,诱发了本次严重的岩溶塌陷发生。

5 地质灾害风险初步定性评估

根据国土资源部《地质灾害危险性评估规范》(DZ/T 0286-2015)以及广东省地质灾害防治协会《广东省地质灾害危险性评估实施细则》(2019年修订版)的相关规定,结合本区域岩溶地面塌陷地质灾害的形成和发育特征,对建设用地——夏茅村集中居住区的岩溶地面塌陷地质灾害风险进行初步的定性评估。

根据地质灾害风险评估一般原则,采用如下概念模型进行定性评估:

风险度 = 易发度 × 易损度

对于本地区来说,岩溶地面塌陷地质灾害易发度主要考虑7 项地质环境条件指标,即:岩溶发育程度、岩溶地下水位及动态变化、覆盖土层岩性与结构、覆盖土层厚度、地面地貌特征、地质构造、人类工程活动(钻探、抽排水、基坑开挖、采矿等),其分级及具体内容见表2。地质灾害社会经济易损性指标主要分5 项,即:土地利用类型、潜在经济损失、受威胁人数、房屋地基基础、房屋结构,其分级及具体内容见表3。易发度与易损度叠加即为风险度。本次评估暂不考虑各个指标的分级数值、权重以及具体计算公式,只考虑各个指标的级别进行地质灾害风险的初步定性评估。

表2 岩溶地面塌陷易发度指标Table 2 Karst ground collapse susceptibility index

根据前述的地质环境条件以及地质灾害发育的具体资料来看,夏茅村岩溶发育强度为强发育,本次钻探施工的27 个钻孔有19 个揭露到溶洞,见洞率高达86%,单个钻孔普遍揭露到2~5 层溶洞,最多的一个钻孔揭露到8 个溶洞,多层溶洞呈串珠状相连通,单孔线岩溶率可达10.22%~91.52%;此外,土洞也十分发育。覆盖层岩性为双层或多层砂质土与淤泥互层。覆盖土层厚度15~20 m。地下水埋深小于1 m,在基岩面附近波动。地貌为岩溶盆地中河流低阶地,临近小河流主河道。塌陷区发现近东西向和北东向两组断裂破碎带,岩溶地面塌陷触发点正位于两条断裂带交汇处。人类活动强烈,全部塌陷坑及威胁损害房屋均位于钻探工程造成的塌陷触发点中心四周100 m 以内。这些基本数据多数位于稳定性分级的“不稳定”级别,少数属于“较不稳定”级别。因此,将夏茅村岩溶地面塌陷地质灾害易发度定性为不稳定——“高易发度”。

受本次岩溶地面塌陷影响损伤的村民自建房有81 栋,如果以每间房一户3 人计算,则潜在受威胁人数约243 人。如果以每间房屋基本价钱平均为15 万元计算,则潜在经济损失约1 230 万元。对照表3,这两项对应“损失大”的级别。同时,夏茅村多数村民建房的地基基础为天然浅基础,少数为桩基础;房屋结构多为预制件或者砖混结构,少数为框架结构。因此,总体来说,本地的地质灾害易损性定性为“高易损性”。

表3 岩溶地面塌陷易损度指标Table 3 Vulnerability index of karst ground collaps

根据上述地质灾害风险度概念模型,将易发度(高)与易损度(高)相叠加,则可以定性地评估夏茅村岩溶地面塌陷的潜在地质灾害风险度为大。

6 结论与建议

6.1 结论

(1)研究区地质环境条件极其复杂,隐伏基岩为石炭系壶天群灰岩,岩溶强烈发育,基岩面起伏剧烈,高程变化较大,溶洞普遍为多层且联通性良好,上覆第四系覆盖土层厚度大,底部粉质黏土层土洞发育,形成产生岩溶地面塌陷的基础条件。

(2)水动力条件和外部荷载的变化,加剧了区内岩、土、水和气等平衡状态的打破,尤其是村民建房钻探施工从砂性土层钻穿下部的黏性土层,黏性土层形成的土洞盖板被钻穿,加上钻孔的流水循环,使砂性土层很快变形破坏,导致土洞迅速扩大,在上部土体和外荷载的作用下,发生了此次严重的岩溶地面塌陷地质灾害。

(3)运用7 项地质环境条件指标确定了研究区岩溶地面塌陷的易发度高,运用5 项经济人口指标定性确定其易损度也为高,由此,将二者叠加则确定本区岩溶地面塌陷地质灾害风险大。

6.2 建议

(1)建议当地后期建筑物的布局在设计和施工实施时统一对溶、土洞进行处理,损毁房屋复建时尽量考虑将单栋结构体连成片,从而增大房屋结构的整体性,以防万一出现塌陷,对上部房屋造成大的损失。

(2)塌陷区的地质环境条件复杂且脆弱,溶洞和土洞发育,当地必须严格管理控制地下水的抽排,限制地面荷载的增加,规范私人建房的技术处理,最大限度降低引发岩溶地面塌陷地质灾害发生的外部风险。

(3)塌陷区所处区域人口及建筑密度大,人类工程活动极易破坏地质环境,引发地质灾害,建议下一步加紧开展周边区域地质灾害风险评估,为精准开展地质灾害防控提供依据。