白茯苓丸治疗消渴病之肾消的近远期疗效分析

张艳梅

厦门思明洪庄华仁堂中医门诊部中医内科,福建 厦门 361001

消渴病即糖尿病,其为临床常见、高发性、危害性较大的内分泌系统疾病类型之一,多见于老年群体,病程周期较长,而长期血糖控制不良,发生酮症酸中毒、糖尿病肾病等并发症风险将大大提高[1]。中医认为糖尿病肾病归属于“肾消”“水肿”“腹满”“关格”等范畴,是糖尿病的典型并发症之一,主要病理特征为肾小球硬化,初期为气阴两虚,逐渐发展至肝肾阴虚,随着疾病持续进展,阴损阳亏,累及脾肾,到疾病晚期,气血阴阳衰虚,五脏受损[2]。消渴病之肾消病情复杂,进展缓慢,预后不良,严重威胁患者生命安全,故临床需及早开展治疗,控制病情进展,临床西医治疗主要应用保护微血管、调脂、降糖等药物,可调节糖脂代谢,消除患者临床症状,但往往整体效果并不理想。基于中医治未病理论及辨证治疗原则,中药治疗糖尿病肾病现在临床已取得显著成效,可多靶点、多途径调节患者脏腑功能,平衡脏腑阴阳,纠正机体代谢紊乱[3]。该研究于2019年6月—2021年6月选取80例消渴病之肾消患者为研究对象,着重评估白茯苓丸治疗的临床疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择该院80例门诊消渴病之肾消患者为研究对象,参考“随机数表法”将研究对象分为两组,即对照组和观察组,每组40例。对照组中男22例,女18例;年龄45~72岁,平均(60.63±6.05)岁;病程2~40年,平均(6.36±2.46)年。观察组中男24例,女16例;年龄44~73岁,平均(60.87±6.58)岁;病程2~11年,平均(6.28±2.72)年。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:①中医诊断及辨证参考《中药新药临床研究指导原则》《糖尿病肾病中医防治指南》,均符合糖尿病、糖尿病肾病诊断标准,经中医辨证为肝肾阴虚兼瘀毒型;②纳入患者均为早期糖尿病肾病;③研究内容及所涉风险性患者及家属均充分知晓,具有高度配合性[4]。

排除标准:①入组前已接受相关药物治疗者;②对该研究选择用药有禁忌者;③伴有严重并发症者;④心肝肾等功能障碍者;⑤存在认知缺陷、精神障碍者;⑥糖尿病酸中毒急性代谢紊乱者;⑦病历资料不真实不可靠,治疗中途缺席者。

1.2 方法

对照组应用常规基础治疗。给予皮下注射胰岛素,1次/d,睡前用药,10 U/次,合理降糖;并应用相应的降压、调脂药物,合理控制日常饮食(低盐、低蛋白),适量运动。

观察组在常规用药基础上合用白茯苓丸。中药主要成分:茯苓20 g,黄连6 g,天花粉10~20 g,萆薢10 g,熟地黄10~20 g,覆盆子10 g,人参10 g,玄参10~20 g,石斛10~20 g,蛇床子10 g,鸡内金10 g。以上药物加水煎煮后取汁300 mL,分2次服用。持续治疗4周。

1.3 观察指标

①用药疗效评定标准:参考《中药新药临床研究指导原则》[5]评定。显效:临床症状体征显著好转,尿蛋白排泄率(UAER)降低至30 mg/24 h;有效:临床症状体征有所好转,较治疗前UAER降低>50%;无效:临床症状体征、UAER均无明显变化。总有效率=(显效+有效)例数/总例数×100.00%。

②糖脂代谢指标:利用全自动生化仪测定空腹血糖(FPG)、糖化血红蛋白(HbA1c)、血清总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)[6]。

③内皮功能指标:取空腹静脉血,利用酶联免疫法,测定C反应蛋白(CRP)、一氧化氮(NO)、血管内皮素(ET)[7]。

1.4 统计方法

2 结果

2.1 两组患者用药总疗效比较

观察组治疗总疗效95.00%较对照组77.50%高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者用药总疗效比较

2.2 两组患者糖脂代谢指标比较

两组治疗前血糖指标、血脂指标比较,差异无统计学意义(P>0.05),观察组治疗后FPG、HbA1c、TC、TG指标较对照组均更低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者糖脂代谢指标比较(±s)

表2 两组患者糖脂代谢指标比较(±s)

组别对照组(n=40)观察组(n=40)t值P值FPG(mmol/L)治疗前治疗后9.26±2.31 9.25±2.46 0.018 0.985 7.46±1.25 6.25±1.16 4.487<0.001 HbA1c(%)TC(mmol/L)治疗前治疗后治疗前治疗后9.15±1.16 9.17±1.17 0.076 0.839 7.65±0.85 6.57±0.75 6.025<0.001 6.78±1.16 6.82±1.15 0.154 0.877 5.39±0.82 4.76±0.75 3.585<0.001 TG(mmol/L)治疗前 治疗后2.76±0.62 2.78±0.63 0.143 0.886 2.19±0.56 1.76±0.46 3.752<0.001

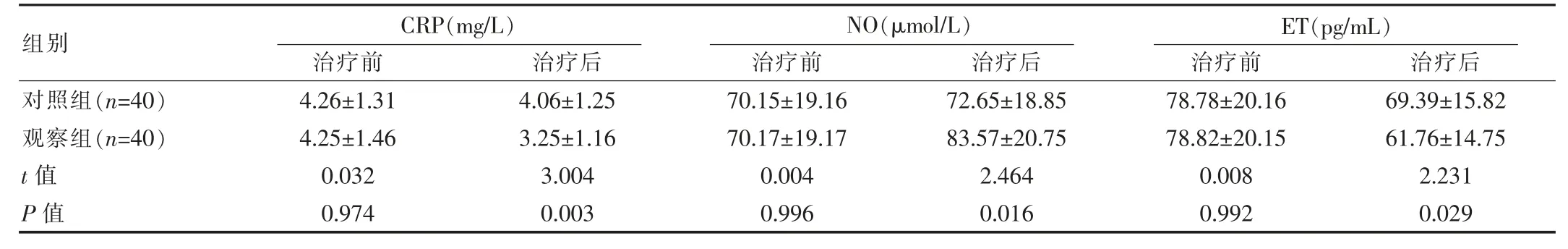

2.3 两组患者内皮功能指标比较

两组治疗前内皮功能指标比较,差异无统计学意义(P>0.05),观察组治疗后CRP、ET指标较对照组更低,NO较对照组更高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者内皮功能指标比较(±s)

表3 两组患者内皮功能指标比较(±s)

组别对照组(n=40)观察组(n=40)t值P值CRP(mg/L) NO(μmol/L) ET(pg/mL)治疗前治疗后治疗前治疗后治疗前 治疗后4.26±1.31 4.25±1.46 0.032 0.974 4.06±1.25 3.25±1.16 3.004 0.003 70.15±19.16 70.17±19.17 0.004 0.996 72.65±18.85 83.57±20.75 2.464 0.016 78.78±20.16 78.82±20.15 0.008 0.992 69.39±15.82 61.76±14.75 2.231 0.029

3 讨论

消渴肾病最早是根据《圣济总录》中对肾消论述提出,其对应西医的糖尿病肾病、糖尿病肾脏病[8]。糖尿病肾病属于一种微血管并发症,也是造成糖尿病患者死亡的直接因素。其病因及发病机制临床尚无明确定论,与肾小球滤过功能下降、尿液流失大量蛋白有关,增加致尿蛋白滤过率,同时随着疾病持续进展,机体白蛋白水平持续下降,增加胶体渗透压,进而发生水钠潴留、肾小球纤维化病变等[9]。研究发现,糖尿病肾病的发生与微循环障碍、血液高凝状态等相关[10]。临床常规治疗主要采取控制血糖、保护微小血管、稳定降压等对症措施。例如,应用胰岛素可促进末梢组织(脂肪、骨骼肌)对葡萄糖的摄取利用,且有效抑制肝葡萄糖合成的抑制作用,实现稳定控制血糖的目的[11],并配合合理降压、调脂、饮食控制等手段,对症状改善具有一定效果,但整体疗效并不理想[12]。

消渴病之肾消,病机为气阴两虚,瘀血阻络,本虚标实为病理机制特征,以气阴两虚为本,瘀血阻络为标[13]。该研究应用白茯苓丸出自《太平圣惠药方》,主要药物组成如下:茯苓、黄连、天花粉、萆薢、熟地黄、覆盆子、人参、玄参、石斛、蛇床子、炒鸡内金等,可起到清胃泻心、健脾益肾作用,可以有效降低患者血糖,调节血脂,应用疗效显著[14-15]。该研究结果显示,观察组治疗总疗效95.00%较对照组77.50%高(P<0.05);两组治疗前血糖指标、血脂指标相近(P>0.05),观察组治疗后FBG、HbA1c、TC、TG指标较对照组均更低(P<0.05)。分析如下:茯苓药性较平和,具有扶正祛邪功效,可补脾虚、利水渗湿、宁心安神;黄连具有清脾泻心、滋阴补肾的功效;石斛可清胃涩肾;玄参能多生肾水;人参可补气;花粉有生津止渴之功;蛇床子、覆盆子具有固肾精的作用;鸡内金可起到涩膀胱而通便、消水谷等作用。以上药物联合应用可发挥清胃泻心、健脾益肾等功效,以复本固元[16-17]。同时从现代药学方面,茯苓可起到降糖、保肝、提高免疫、抗氧化等多种作用;人参可以调节机体免疫,并降糖;黄连具有抗凝、降糖、调血脂等作用;地黄可发挥降糖、保肝、抗衰老等效果,有利于提高肾功能[18-19];鸡内金具有降糖作用;而覆盆子不仅能调血脂、降血糖,同时还具有抗肿瘤、抗氧化等功效;天花粉有降糖作用;萆薢能有效调血脂,同时可发挥抗炎、抗肿瘤的作用;玄参可调节微循环,发挥抗氧化、抗炎的功效,同时能改善血清葡萄糖水平,增强机体免疫力,缓解疲劳;石斛具有抗氧化、降脂,抗炎、保肝等功效[20-21]。发现消渴症之肾消应用白茯苓丸可发挥免疫调节、保肝、降糖、调血脂等功效。研究得出,两组治疗前内皮功能指标水平相近(P>0.05),观察组治疗后CRP、ET指标较对照组更低,NO较对照组更高(P<0.05)。表明白茯苓丸可发挥降低CRP水平,促进NO生成,抑制ET释放的作用,抑制氧化应激,降低炎症效应,从而改善患者血管内皮功能,缓解细胞凋亡,保护肾功能[22]。

综上所述,消渴病之肾消患者临床治疗中,应用白茯苓丸可增强临床整体疗效,改善患者血糖及血脂,调节血管内皮,稳定控制病情,保护肾功能,实现理想的治疗效果。