硬膜外麻醉在椎间孔镜下治疗腰间盘突出中的麻醉效果分析

马艳丽

(辽宁省鞍山市台安县恩良医院麻醉科,辽宁 台安 114100)

腰间盘突出是骨科的常见疾病,也是患者腰腿痛的重要病因,其临床主要症状表现为腰腿疼痛及下肢感觉运动障碍等,其中腰椎间盘退行性改变及遭受外力后引发髓核向后方椎管突出,进一步对马尾神经及神经根造成压迫,从而导致上述症状出现。受压神经根缺血以及继发炎性反应为腰椎间盘突出症主要病理基础,对病情较轻患者可予以保守治疗,对于症状严重且保守治疗无效的患者,手术是解除患者痛苦的唯一方法[1-2]。椎间孔镜是治疗腰间盘突出的新型微创技术,具有创伤小、手术效果好、术后恢复快等众多优势,深受医师及患者的青睐。为了尽量减少患者术中神经的损伤,需要患者保持清醒状态,因此局部麻醉和硬膜外麻醉是手术常用的麻醉方式[3]。罗哌卡因作为一类长效酰胺类局部药物,毒性偏低,对心肌、中枢神经系统及心血管疾病毒性偏低,整体安全性偏高,被广泛应用于硬膜外麻醉中[4]。本研究,我们采用两种不同的麻醉方式对患者实施麻醉,现将麻醉和手术效果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2016年1月至2018年12月在我院行椎间孔镜治疗的53例腰间盘突出患者为研究对象,根据患者选择麻醉方式的不同分成两组。观察组患者28例,其中男性16例,女性12例;年龄39~74岁,平均年龄(56.87±3.22)岁;L3、4节段间盘突出6例,L4、5节段间盘突出12例,L5、S1节段间盘突出10例。对照组患者25例,其中男性14例,女性11例;年龄41~75岁,平均年龄(57.72±3.68)岁;L3、4节段间盘突出4例,L4、5节段间盘突出12例,L5、S1节段间盘突出9例。两组患者性别、年龄、间盘突出部位、间盘突出程度等临床资料差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:①两组患者术前经腰椎DR、CT及MRI确诊为腰间盘突出,腰痛、臀部、单侧或者双侧下肢疼痛、麻木、无力、感觉障碍等症状影响正常生活,保守治疗症状无缓解。②无手术禁忌证。③同时向患者及家属交代局部麻醉和硬膜外麻醉的优缺点,根据患者及家属的意愿选择麻醉方式。④本次研究经我院伦理委员会批准。

排除标准:①临床一般资料不全者。②不愿意参与本次研究者。③对本次麻醉药物过敏者。④穿刺部位存在破损者。

1.2 方法 患者入手术室取侧卧位于手术台上,观察组患者取T8、L1为硬膜外麻醉穿刺部位,碘伏消毒后,用穿刺针穿刺成功,置入导管3~4 cm,从导管内注入0.30%罗哌卡因麻醉[4];对照组患者采用2%利多卡因局部浸润麻醉。待麻醉成功后根据CT扫描确定穿刺路径,并在X线机透视下引导穿刺,穿刺针达到患者椎间孔位置后置入扩张导管,插入磨钻除去关节突部分骨质,取出磨钻放入工作套管,在椎间孔镜辅助下彻底摘除突出的髓核组织,为神经根彻底减压,止血并消融神经末梢,使纤维环开口处皱缩[5],拔出设备及工作套管,缝合切口。

1.3 疗效评定 ①比较两组术中麻醉前(T1)、静脉注射后5 min(T2)、手术30 min(T3)、手术结束时(T4)的血压、呼吸等血流动力学指标。②通过视觉模拟评分法(VAS)[5]对患者术前、术后6个月情况进行评估;根据患者术中疼痛感将术中疼痛程度分为无疼痛、轻度疼痛、中度疼痛、重度疼痛四级,其中无疼痛和轻度疼痛为镇痛效果满意。③采取Oswestry功能障碍指数问卷表(ODI)[6]对术前及术后肢体功能情况进行评定,总分为45分,分值越高,则恢复程度越差。④比较两组围手术期不良反应发生情况,包括寒战、呼吸抑制、心动过缓、躁动及恶心呕吐。

1.4 统计学分析 采用SPSS 18.0统计软件,计量资料用()表示,采用t检验,计数资料用百分比(%)表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组不同时刻各项生命体征指标比较 T1、T2时刻两组各项生命体征无统计学意义(P>0.05),T3、T4时刻,观察组HR、MAP高于对照组,SpO2低于对照组,两组差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组不同时刻各项生命体征指标比较()

表1 两组不同时刻各项生命体征指标比较()

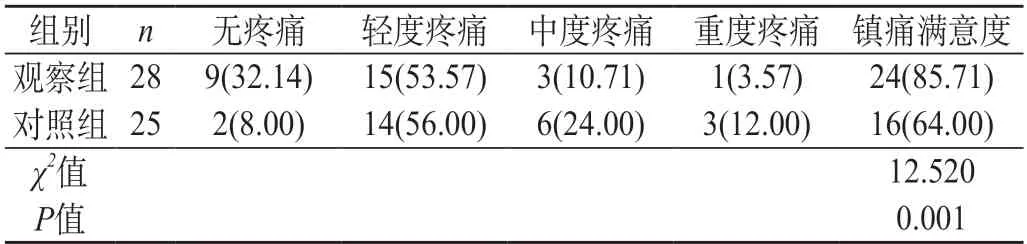

2.2 两组患者术中镇痛效果比较 观察组镇痛满意度为85.71%,高于对照组64.00%,两组差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者术中镇痛效果比较[n(%)]

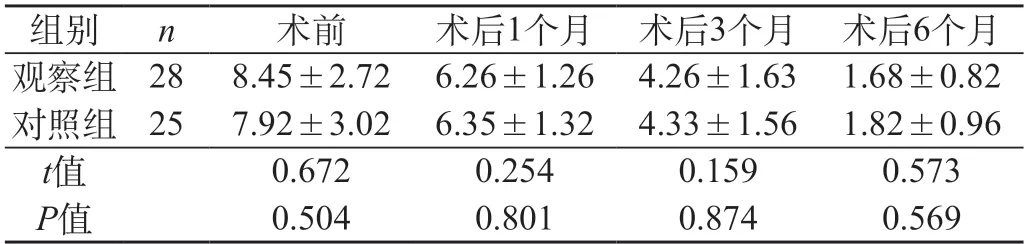

2.3 两组术前、术后VAS评分比较 两组术前、术后1个月、术后3个月、术后6个月VAS评分无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组术前、术后VAS评分比较(分,)

表3 两组术前、术后VAS评分比较(分,)

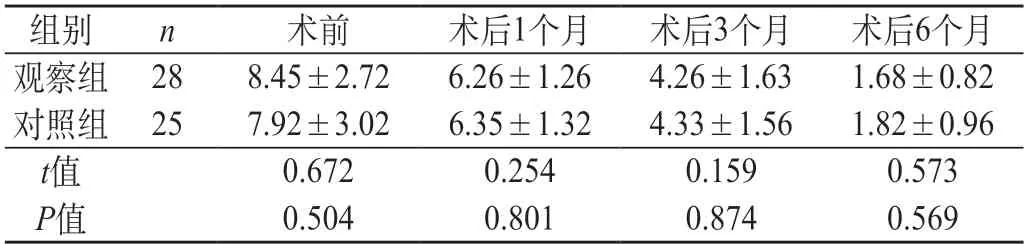

2.4 两组术前、术后ODI评分比较 两组术前、术后1个月、3个月及6个月,ODI评分无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 两组术前、术后ODI评分比较(分,)

表4 两组术前、术后ODI评分比较(分,)

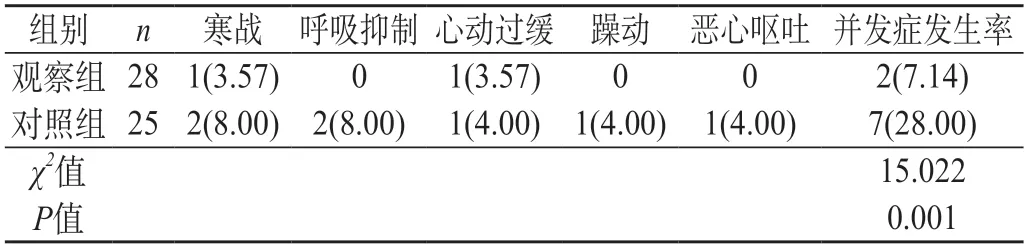

2.5 两组围手术期并发症发生率比较 观察组并发症发生率为7.14%,低于对照组28.00%,两组差异有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 两组围手术期并发症发生率比较[n(%)]

3 讨论

随着生活节奏的加快及生活方式变化,腰椎间盘突出症正逐渐趋向年轻化,越来越多患者出现腰痛等前期症状时并不注意,诊疗过程中并累及神经根压迫,甚至出现大小便失禁情况[7]。腰间盘突出是退变、外伤等原因导致纤维破裂,髓核突出压迫神经,患者会出现腰、臀及腿部剧烈疼痛、麻木、二便失禁等,严重影响日常生活,对于症状严重的患者,手术治疗是最好的选择[8]。随着现代微创技术的飞速发展,传统开放性手术治疗逐渐被微创手术替代,并成为脊柱外科发展趋势之一。在手术过程中,为避免对神经的损伤,需要随时跟患者沟通,观察患者的足趾活动,以调整操作方向[9],这就需要患者时刻保持清醒状态,因此多数医师选择局部麻醉。但局部麻醉药物都有一定的用量,镇痛效果欠佳,很多患者需要忍受剧烈的疼痛进行手术[10]。

研究发现,椎间孔镜手术过程中剧烈的疼痛会使血压升高、心率加快,尤其是穿刺方向改变和扩张工作套管的时候,疼痛感更加剧烈,增加手术风险[11]。硬膜外麻醉是目前临床上椎间孔镜治疗腰间盘突出的常用麻醉方式,它是利用同一节段运动神经比感觉神经粗,所需要的麻醉药量大的原理,在镇痛的同时,不影响患者运动功能[12]。本研究中,对两种麻醉方式下术中各项生命体征评估,对其结果得出,T1、T2时刻两组各项生命体征无统计学意义(P>0.05),T3、T4时刻,观察组HR、MAP高于对照组,SpO2低于对照组,两组差异有统计学意义(P<0.05)。对其结果得出,应用罗哌卡因能稳定患者术中血流动力学稳定性,与药物作用机制关系紧密。我们采用硬膜外麻醉的观察组患者镇痛效果显著优于对照组,而且对手术的安全性和术后恢复无任何影响。研究指出[13],对妇科手术患者开展硬膜外麻醉干预,产妇因手术应激性相对偏低,术后炎性因子水平显著下降,且术后疼痛程度减轻,进一步指出,硬膜外麻醉手术实施过程中不仅仅可有效发挥镇痛作用,同样具有良好安全性,可保证术者术中及术后安全性,降低各项并发症及不良反应发生率。由表4得出,对术后肢体功能分析得出,患者术前、术后1个月、3个月及6个月,ODI评分无统计学意义(P>0.05)。局部麻醉及硬膜外麻醉同样干预下,术式对术后肢体功能恢复无显著影响,表明整体麻醉效果显著,不良反应较小,对患者术后功能恢复不造成影响,利于患者术后肢体功能恢复。研究指出[14],对脊柱手术患者分别予以硬膜外麻醉及全身麻醉,对其术后肢体功能恢复结果得出,二者无显著差异性,与本文研究结果一致。对其原因分析得出,硬膜外麻醉中罗哌卡因应用过程中,罗哌卡因归属为酰胺类局部药物,长效性,可抑制人体内神经细胞钠离子通道,并阻断神经兴奋性及传导,同时对心肌细胞钠离子通道具有较低亲和力,故全身毒性偏低,且并不会影响运动神经,使用安全性高[15]。由本文表5得出,对硬膜外麻醉与局部麻醉二者术后不良反应发生率比较中得出,观察组并发症率为7.14%,低于对照组28.00%,两组差异有统计学意义(P<0.05)。上述结果进一步指出,因手术应激性作用下,往往导致组织损伤,并引发一系列并发症,如寒战、呼吸抑制等,表明罗哌卡因应用过程中,可有效发挥镇痛作用,进一步降低因手术所致应激反应。研究指出[16],对腰间盘突出患者实施椎间孔镜治疗过程中,予以硬膜外麻醉、全身麻醉干预,结果得出,两组术后不良反应发生比较中,硬膜外麻醉整体不良反应偏低。所以,硬膜外麻醉整体麻醉效果更为显著,整体安全性高,患者应用效果更为显著。硬膜外麻醉为目前外科手术中常见麻醉方式,经阻滞脊髓传入神经并减弱网状上行激活系统刺激,降低患者意识水平。硬膜外麻醉中,局部麻醉药物会影响感觉神经、运动神经阻滞主要因素。罗哌卡因为临床常见长效局部麻醉药物,局部麻醉效果更为显著[17]。

而局部麻醉药物浓度会对患者感觉神经、运动神经阻滞效果造成影响。硬膜外麻醉是将局部麻醉药物注入硬膜外腔隙阻滞神经根,并对区域产生麻痹作用。硬膜外麻醉除头部手术以外,适用于任何手术,临床被广泛用于腹部以下手术,适用于妇科、泌尿科及下肢手术等。对低血容量、休克及低凝、长期使用抗凝药物等患者,为该类麻醉方式禁忌证[18]。罗哌卡因是常用的硬膜外麻醉药物,作为一种长效酰胺类新型局部麻醉药物,其脂溶性大于甲哌卡因和利多卡因,小于丁哌卡因,但罗哌卡因对神经纤维阻滞较丁哌卡因更为广泛。对心脏兴奋和传导抑制均弱于丁哌卡因。罗哌卡因属于单一对映体,安全性高,对老年患者神经纤维阻滞较弱,能够维持心血管系统代偿及血流动力学稳定性。单独应用罗哌卡因神经丛阻滞,其感觉阻滞时间为4~6 h。为了起到良好的感觉-运动阻滞分离效果,其浓度的选择尤其重要。高浓度局部麻醉药物神经阻滞更为完善、镇痛效果显著,但同样会增加不良反应,仍需进一步明确。本研究中,我们采用0.30%浓度的罗哌卡因进行麻醉,效果显著,也有文献报道采用0.20%、0.25%等浓度的罗哌卡因进行麻醉。硬膜外麻醉实施过程中,相应配合佐剂,可提升硬膜外麻醉成功率,但添加何种佐剂,需医师进一步研究,为临床麻醉镇痛提供准确参考信息。综上所述,采用0.30%浓度的罗哌卡因进行硬膜外麻醉能为椎间孔镜下治疗腰间盘突出提供良好的镇痛效果,安全性高,疗效确切。