穿堤建筑物工程施工对长江荆江大堤的防洪影响

贾振中,刘 玮,陈 婷

(荆州市四湖工程管理局,湖北 荆州 434000)

盐卡泵站位于湖北省荆州市沙市区荆江大堤(左岸)桩号745+740处堤内侧,将城区涝水抽排至长江沙市河弯下段。排区面积190.2 km2,泵站共装机6台,单机容量1 800 kW,总装机10 800 kW;单机设计抽排流量9.17 m3/s,总排涝流量为55.02 m3/s。

盐卡泵站区域属长江一级阶地上,地势比较平坦开阔,沟、渠纵横,湖泊众多,水网发育,地表水资源丰富。出露地层广布第四系全新统冲洪积相的松散堆积体,岩性为壤土、粘土、淤泥质土、下部为被侵蚀而掩埋的二级阶地的残留砂壤土及粘性土,岩性为壤土、粘土、砂壤土、为互层或透镜体状,下部为粉细砂及卵砾石层具有较高的承压水头,由于上部粘性土层岩相及厚度变化大,土层结构复杂,本堤段历史上多次发生渗透变形破坏,是长江荆江大堤重要的险工险段之一。

1 穿堤建筑物工程施工

1.1 穿堤建筑物设计

1)工程布置。盐卡泵站工程等别为Ⅱ等,泵站规模为大(2)型,盐卡泵站站址位于荆江大堤桩号745+740处。盐卡泵站为堤后式布置方案。主要建筑物有主泵房、安装间、副厂房、变电站、进水渠、拦污栅、进口箱涵、进水前池、出口箱涵、防洪闸及出水渠等。

2)工程等级。荆江大堤为1级堤防,根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)规定,穿越堤防、渠道的永久性水工建筑物的级别,不应低于相应堤防、渠道的级别,因此穿堤箱涵及防洪闸级别为1级,主要建筑物(如主泵房、安装间、副厂房、变电站、进水渠、拦污栅桥、进水池等)级别为2级,其它次要建筑物为3级。

3)防洪标准。箱涵及防洪闸穿荆江大堤,其防洪标准同荆江大堤堤防的防洪标准。即荆江大堤防洪标准p=1%(达到该防洪标准,荆江河段除了河道下泄以外,还要求三峡水库调节和蓄滞洪区分担超额洪水)。

4)穿堤箱涵设计。对于排涝泵站,为充分利用水头,提高机组运行效率,出口采用压力箱涵。根据盐卡泵站6台机组方案与出水流道的布置型式,采用6孔压力箱涵矩形断面的结构,每个流道对应1孔,单孔净断面尺寸为3.00 m×2.50 m(宽×高)。相邻两孔间中隔墙厚0.70 m,底板厚1.00 m,顶板厚0.80 m,边墩厚0.75 m。箱涵底板顶高程为28.17 m,顶板底部高程为30.67 m(见图 1)。

图1 箱涵横断面示意图(单位:m)

泵站出水箱涵从压力管道至出口,轴线长222.64 m,箱涵共分为18段,其中穿荆江大堤6段(编号为12、13、14、15、16、17),段长72 m,箱涵末端接外江防洪闸。

1.2 穿堤建筑物施工土方开挖

1)穿堤段箱涵土方开挖:开挖采用自然放坡,分四级放坡,坡率为1:3,在高程42.07 m、37.07 m和32.07 m处设置2 m宽马道,马道内侧及坡底设置20 cm×20 cm排水沟(见图2)。

图2 穿堤段箱涵横断面图(单位:m)

2)穿荆江大堤段土方开挖及控制要点。根据施工图纸与荆江大堤所处地理位置进行分区、分层布置,各部位开挖施工时,按自上而下、由外向内的原则进行[1],荆江大堤开挖程序为:表层土清理——分层土方开挖——建基面保护层开挖。施工时按各道工序依次进行,形成多工作面流水作业,同时做好边坡与安全防护措施[2]。

①表层土清理。施工前由测量放出设计开挖边线,对开挖范围内的原始地形、地貌进行复测,确定开挖及清理范围。采用人工配合机械的方式清理开挖区域内的杂物,并在开挖开口边线外布置排水沟。

②临时道路设置。出水箱涵段北侧的马道加宽到6 m,作为穿堤箱涵、防洪闸及出水渠施工的临时道路。

③土方开挖。按照开口线沿两侧方向形成边坡开口,自上而下分层开挖。同一层面开挖施工按照“土方开挖,边坡支护”的顺序进行,使开挖面同步下降,做好施工区域边坡的稳定与雨水侵蚀防护等措施。

在开挖施工过程中,经常检查边坡控制点、线、高程,确保达到设计要求的坡度和平整度,在边坡地质条件较差的部位设置变形观测点,定时观测边坡变形情况[3],如出现异常,立即向监理单位报告并采取应急处理措施。

④可利用土方管理。对于可利用的土方,堆放在开挖两侧荆江大堤后压肩平台及背水面部位,土方堆放时边坡比为1∶1.5。并用推土机对边坡进行压实。为防尘土飞扬和雨季水土流失在表面覆盖安全网和篷布,周围设置临时截水、排水沟。

1.3 基础处理

出水箱涵有6节位于荆江大堤下方,由于出水箱涵上部覆盖土厚度差别较大,箱涵存在不均匀沉降的问题[4]。根据计算,桩基处理前穿堤出水箱涵沉降量大于20 cm,不满足规范要求,需对穿堤段箱涵基础进行处理。在箱涵穿荆江大堤段布置灌注桩、直径1 m,间距3 m,桩长18 m,布置348根。持力层为砂卵石层。从计算结果看,各节箱涵在桩基处理后沉降量均小于10 mm,最大沉降差小于5 mm,满足规范要求。

基础处理完成并通过验收后,各节箱涵按设计图纸施工。

1.4 荆江大堤恢复

1)荆江大堤恢复。出水压力箱涵及防洪闸施工完成后,对堤防按原堤防标准进行恢复。荆江大堤堤防级别为1级,站址处堤段防洪水位为42.21 m。

①堤身恢复设计标准:恢复后的堤顶高程为45.10 m,堤顶宽度为8.0 m,设计堤内侧边坡为1∶4,外(长江侧)边坡为1∶3,堤内外平台按原设计恢复,外平台宽30 m,高程40.00 m;内平台宽50.0 m,堤内脚高程35.30 m,按1/50纵坡与地面衔接。堤身粘土回填压实度大于0.95。

②堤顶混凝土路面恢复:C30混凝土路面宽度为6.0 m,混凝土面层厚度为0.22 m,其下依次为水泥稳定层厚0.15 m、砂石垫层厚0.15 m,路两侧设C25预制混凝土路缘石,在路面外侧回填土料形成软路肩;堤顶恢复道路总长200 m。

③顶冲段护坡恢复:对荆江大堤顶冲段护坡按原标准进行恢复,采用M7.5浆砌石护坡,厚30 cm,护坡下均设厚10 cm厚碎石垫层,由外堤脚护砌至设计洪水位以上0.5 m,其高程以上采用草皮护坡护坡,坡脚设置80 cm×80 cm的C20现浇混凝土脚槽,护坡坡顶采用40 cm×60 cm的C20封顶石封顶。

2)工程渗透稳定安全措施。考虑施工期及建成后荆江大堤及泵站枢纽的渗透稳定,确保防洪安全,采用了如下措施:①延长渗径。主泵房、进水前池、出口箱涵、出口防洪闸相邻混凝土结构间均设止水,其中出口箱涵段及防洪闸布置双层止水,内侧为橡胶止水,外层为铜片止水,其余部分为铜片材料单层止水,使泵站枢纽顺水流方向形成防渗整体,延长了渗径;在出口箱涵穿越荆江大堤堤身设刺墙形成截水环,既延长了渗径,又有效防止接触冲刷造成渗透破坏,确保荆江大堤安全。②穿堤段回填。荆江大堤恢复土料须采用渗透系数≤1×10-5cm/s的粘性土料,按照1级堤防要求压实度不小于0.95。原堤段设有30 cm厚塑性混凝土防渗墙,土方回填时将粘土料与原防渗体有效搭接。③渠道防渗透破坏措施。渠道范围为原荆江大堤二期加固的木沉渊填塘段,当时填塘采用吹填,而且该堤段历史上多次出管涌险情,且地下水偏高,泵站引渠开挖后,深度约7 m。为确保渠道渗透问题及荆江大堤安全,将泵站前池上游垂直于荆江大堤的进水渠段设计成钢筋混凝土箱涵结构。④穿堤段的基坑抽排水方案。进水箱涵施工期抽排水采用明沟汇水的施工方案,即箱涵两侧沿边坡设置排水沟,将抽出的水汇集后集中排至沿江大道污水管网内。

1.5 荆江大堤恢复后的监测

1.5.1 监测项目

1)垂直位移监测。在穿堤箱涵回填后顶部、内外侧边坡等部位共布置5个沉降测点。

2)接缝监测。在11/12、15/16、16/17、18节穿堤箱涵底板、顶板分缝处两侧共布置14支测缝计。

3)渗流、渗压监测。在1、4、11、12、15节出水箱涵两侧共布置了11支渗压计。

1.5.2 检测成果

1)垂直位移观测从2000年6月17日开始,每周测量一次,观测结果见图3。从图3可以看出,回填完成后50 d内,沉降量较大,50 d后沉降量趋于稳定。

图3 垂直位移观测

2)接缝监测从2019年12月15日开始观测,每周测量一次,穿堤段16/17节箱涵底板分缝处观测成果见图4。从图4可以看出,混凝土接缝开合度情况基本稳定,无明显异常。

图4 第16/17节箱涵底板分缝处开合度与时间变化过程

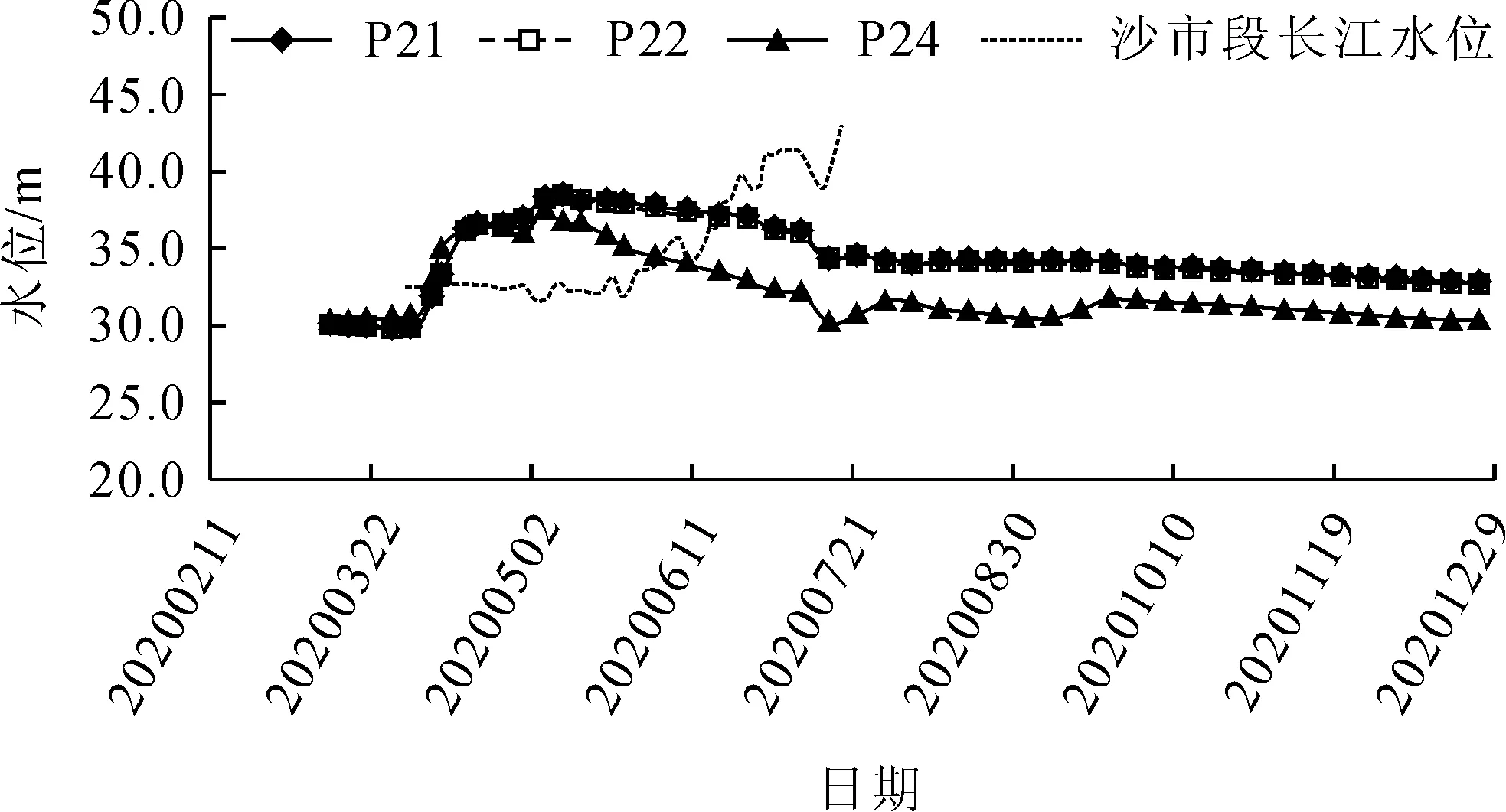

3)渗流、渗压监测从2020年2月11日开始观测,每周测量一次,穿堤段第15节出水箱涵观测成果见图5,从图5可以看出,各支仪器设备工作正常,各部位渗水压力整体呈下降趋势。

图5 第15节出水箱涵基础下渗水压力与时间变化过程

2 穿堤建筑物对长江荆江大堤的影响

2.1 穿堤处工程概况

泵站站址处堤内曾分布有木沉渊,为荆江大堤堤内最大的渊塘,渍水深6.1 m,在荆江大堤二期加固工程中进行了吹填。

该堤段及其附近历史上曾多次发生过溃口、管涌、塌陷及崩岸等险情,1998年长江发生特大洪水时,分别在桩号746+950、746+000和740+900距堤600~860 m的压拔井出现管涌或冒水带砂现象,2009年8月12日,在桩号745+500距堤脚1 200 m处,压拔井冒水带砂,2011年6月29日,在桩号747+000距堤脚700 m处翻砂鼓水;2012年7月22日,在桩号746+100距堤脚300 m处出现管涌;2012年7月24日,在桩号745+100距堤脚600 m处出现管涌等。

在荆江大堤综合整治过程中,对该堤段进行了防渗处理,在桩号746+200~744+900长1.3 km堤段设有厚30 cm堤身、堤基结合防渗墙,墙深17.51~23.32 m,在桩号748+380~746+200长2.18 km堤段设有厚30 cm堤身防渗墙,墙深9.15~15.06 m。

2.1 对长江荆江大堤的影响

1)对长江防洪的影响。根据泵站评审结论,盐卡泵站工程建设对长江河势稳定及长江河道行洪无明显不利影响,但泵站运用期间应服从长江防汛主管部门的统一调度和指挥[5]。

2)对长江荆江大堤的影响。①站址所处堤段堤基地层结构较复杂,堤基抗渗条件一般或较差,堤内泵站引渠开挖后,比地面低6~7 m,切割较深,将破坏堤内上覆土层,存在一定的安全隐患[6]。②泵站运行时,因水流的回流,可能会对荆江大堤岸坡稳定造成一定不利冲刷。为确保岸线安全,保持河势稳定,应加强泵站出口渠道上、下游一定范围内的长江岸坡进行防护。防护范围为出口渠道轴线上游200 m、下游100 m。③加强施工期和运行期堤防及施工基坑渗流安全监测,发现异常,及时妥善处理,确保荆江大堤防洪安全。④2020年防汛。2020年长江沙市段出现了较高的洪水位,且历时较长,最高洪水位43.36 m(7月24日),超过警戒水位0.36 m,7月、8月间共2次超警戒水位,其中7月持续时间3 d,8月持续4 d,在整个汛期内,箱涵段荆江大堤背水面堤坡、堤脚未出现渗水等情况。

3 结 语

盐卡泵站出水压力箱涵穿越长江荆江大堤,建设中严格按照技术标准和设计要求施工,对开挖堤段按原设计标准恢复,对穿堤段的基础进行了加固处理,对站址处上下游、内外堤的险情进行了除险整治。实践证明,盐卡泵站工程的建设,不但没有对长江荆江大堤的防洪造成不利的影响,反而随着泵站工程的建设,此段荆江大堤进行了全面的除险整治,工程状况得到了一定的好转,并经受了2020年长江荆江河段高洪水位的检验。