应城MS4.9地震前第二类地脉动信号异常分析

韦 进 吕品姬 郝洪涛 王建伟 栗 宁 胡敏章

1 中国地震局地震大地测量重点实验室,武汉市洪山侧路40号,4300712 武汉引力与固体潮国家野外科学观测研究站,武汉市洪山侧路40号,430071

湖北地处扬子块体内部,西邻四川盆地,秦岭大别褶皱系从西北向东南穿过湖北北部。近年来,长江中游的巴东-秭归段和襄樊-广济断裂附近地震频发,特别是2013年芦山MS7.0地震后,这些地方多次发生MS4.0~5.0构造地震。2019-12-26湖北应城(113.40°E,30.87°N)的MS4.9地震就发生在襄樊-广济断裂的延伸断裂上(图1)。

图1 研究区地震活动以及重力台分布Fig.1 Seismicity and distribution of gravitystations in the studied area

2010年中国大陆构造环境监测网络项目在距震中173 km的襄阳台安装了gPhone重力仪。由图2可见,在湖北与重庆交界处及其邻区发生MS5.0左右地震(石柱MS4.5、垫江MS4.4、武隆MS5.0、铜仁MS4.9)后,如果襄阳台gPhone重力站DF地脉动信号(频率范围为0.1~0.5 Hz)处于高值或减弱过程时,在竹山断裂、长江中游巴东-秭归段、襄樊-广济断裂邻区易发生MS4.5左右地震(巴东MS5.1、秭归MS4.3、秭归MS4.5),本次应城MS4.9地震符合这一规律。

图2 应城地震前襄阳台DF地脉动信号的异常变化Fig.2 Abnormal variation of DF microseisms at Xiangyang station before Yingcheng earthquake

为研究襄阳台震前异常的可信度,利用地震背景噪声能量辐射全球模型[1](Ardhuin seismic spectra model, ASSM)和西太平洋台风数据,分析应城MS4.9地震前襄阳台短期DF地脉动信号增强变化可能的干扰因素;并从研究区地震成组活动规律出发,在更长时间尺度和更大空间范围分析DF地脉动信号周期性和地震活动周期性的相关规律,总结讨论本区域地震易发的时段和位置。为弥补ASSM不包含观测站近场源信号的不足,本文还利用恩施-襄阳DF地脉动信号基线讨论了长江巴东-秭归段及襄樊-广济断裂附近地震前的异常特征,为未来湖北及其邻区MS4.5左右地震位置和时段的预测提供经验和参考。

1 观测数据处理方法和DF地脉动信号模拟

1.1 连续重力观测站

襄阳台建于1981年,地处襄阳市西南隆中地区,距古隆中以东约1 km,中国大陆构造环境监测网络工程(CMONOC)在台站内开挖山洞并建立了连续重力观测站[2],配备具有良好高频特性的gPhone连续重力观测仪进行重力固体潮观测[3],截至目前已有近10 a的1 Hz采样观测资料。

1.2 连续重力观测资料的处理与分析

本文选择襄阳台2013~2020年1 Hz频率的重力固体潮观测数据,利用加速度和垂直位移功率谱密度关系,以1 024 s为窗长、512 s为滑动步长逐天用加窗傅里叶方法计算功率谱密度随时间的变化,同时计算DF地脉动信号的垂直位移X(ti)(以下简称垂直位移):

10lg(PSDD(fi))=

10lg(PSDA(fi))+10lg(ti/2π)2

(1)

(2)

式(1)中,PSDA(fi)为加速度功率谱密度,单位(m/s2)2/Hz;PSDD(fi)为垂直位移功率谱密度,单位m2/Hz;ti为各频段周期,fi为各频段频率,两者关系为ti= 1/fi。式(2)中指定时刻的功率谱密度用Fs(λ,φ,fs,ti)表示,其中λ为台站经度,φ为台站纬度,fs为站点ti中心时刻功率谱密度的频率,dfs为功率谱密度频率的变化,f1为起始频率,f2为结束频率。DF地脉动信号的起止频率为0.1~0.5 Hz。

1.3 DF地脉动信号模拟

地震背景噪声的信号来源一直以来备受争议,其中法国海洋开发研究院研制的ASSM模型已被应用于DF地脉动信号的激发机制、激发模式及源区定位等研究[4-6],观测值和模拟结果的相关性超过90%。为判定襄阳台DF地脉动信号的影响因素,本文利用ASSM中一个包含海岸反射效应的模型(REF,以下简称反射模型)和一个不考虑海岸反射效应的模型(NOREF,以下简称非反射模型)正演襄阳台所在区域2010~2019年全球海浪激发的脉动信号,正演时选择地震波群速度为1 800 km/s,品质因子Q为200,2019年仅提供反射模型。

2 数据处理和震前异常总结分析

2.1 应城地震前襄阳台垂直位移变化特征

本文计算应城MS4.9地震发生年份的功率谱密度的时间变化和垂直位移,从中国气象局热带气旋资料中心收集台风数据[7-8],正演ASSM结果(图3),并加以分析比较。

图3(a)的时频分析结果中可见同震和地脉动信号,同震信号虽持续时长短,但在0~0.5 Hz频段能量连续;台风激发的信号则以0.1 Hz为分水岭,有数天时间的连续,其中0.1~0.3 Hz频段信号较突出。

由式(2)计算的襄阳台垂直位移从2019-01开始以(0.05~0.10)×10-6m的振幅持续振荡变化至3月下旬,4~6月振荡平缓,7月上旬在西太平洋台风激发下脉动信号激增至(0.2~0.8)×10-6m,8~9月振幅最强,10月上旬开始振幅逐渐从0.2×10-6m减小至0.1×10-6m。应城MS4.9地震发生在振幅逐渐减小到0.1×10-6m的过程中,发震时刻前后有与中国海岸线平均距离为1.5 km、最强等级为5级的Phanfone台风在接近中国大陆(图3(b))。研究表明,2001年昆仑山口MS8.1地震[9]、2008年汶川MS8.0地震[10-11]前也有台风激发信号干扰地震前慢地震信号的判断。

地震当月结果(图3(b))显示,DF地脉动信号从地震前的0.05×10-6m增加到地震时的 0.1×10-6m,地震时刻垂直位移已达到了Kammuri台风时段位移的1/2,增大过程为2019-12-26 00:00~10:00共10 h,而反射模型结果却没有明显增强迹象,表明震前的增强信号并非全为远场海浪激发信号干涉引起。

2.2 观测季节性变化特征分析

应城MS4.9地震前有0.1×10-6m的垂直位移异常变化,但在更长时间段内,存在很多有类似变化而未发生地震的情况。与平静时段相比(图3(b)灰色部分),观测位移和模型垂直位移在台风时段的相关性更好(图3(a)),所以直接将上述有台风干扰的短期增强信号作为地震前的慢地震活动而不是台风的干扰依然无法让人信服。考虑到襄阳台周边地震活动存在成组特征,本文在计算2013年以来襄阳台观测位移和模型的垂直位移的基础上,通过地震成组规律讨论易发生地震时段的DF地脉动信号特征(图4)。

与2019年结果相似,每年7~9月台风频发时段襄阳台观测位移和模型结果都有DF地脉动信号突变增强的季节性变化特征,两者的垂直位移均约为(0.2~0.8)×10-6m。观测中还包含每年10月至次年3月约(0.05~0.2)×10-6m缓慢渐变的季节性信号(图4(a)),前者和西太平洋台风发生时段及ASSM模拟结果高度吻合,后者与云南宽频带地震计观测到的脉动信号季节性变化特征[12]一致。后者时段的高噪声变化和模拟结果约0.05×10-6m的差异表明,该时段的观测信号中还包含非海浪激发的其他同频信号。应城MS4.9地震就发生在垂直位移(0.05~0.2)×10-6m缓慢渐变的季节性周期时段。

2.3 襄阳台周边地震活动及其与DF地脉动信号的相互关系

强震后由于区域应力场的调整远场地区的地震活动会在0.5 a或1 a时间内开始变得剧烈,如会理MS6.1、姚安MS6.0地震就在汶川MS8.0地震后的大背景下0.5 a或1 a时间内发生[13]。日本MS9.0地震后,约1 000 km外的华北和东北应力场也出现变化[14],从地层的尺度看,它们是同一地层或地层延伸段的地质活动。虽然从地质角度看,这些地震震中横跨多个构造多条断裂,但从时间角度来看,强震后的地震活动和强震本身会成组出现。芦山MS7.0地震后长江中游巴东-秭归段和襄樊-广济断裂及邻区也陆续发生4~5级地震,该现象与龙门山-襄广弧带两侧和中部地震成组活动规律是一致的[15]。本文验证了芦山MS7.0地震后襄阳台2013~2019年周边600 km范围内MS4.0以上地震和DF地脉动信号的相互关系(图5)。

图5 襄阳台周边MS4.0以上地震活动与DF地脉动信号的关系Fig.5 Relationship between seismicity above MS4.0 and DF microseisms signals around Xiangyang station

资料显示,襄阳台周边600 km范围内地震震中主要分布在秦岭-大别褶皱系南侧的竹山断裂、襄樊-广济断裂、长江中游巴东-秭归段及西部的七曜山-金佛山断裂附近。从发震时段来看,芦山MS7.0地震后,湖北境内MS4.5左右地震和七曜山-金佛山断裂附近地震呈成组活动特征。当七曜山-金佛山断裂附近发生MS5.0左右地震后3~10个月,长江中游巴东-秭归段及襄樊-广济断裂附近就会发生MS4.5左右的地震,这些地震都发生在襄阳台周边200 km范围内。

结合襄阳台DF地脉动信号的周期性变化规律来看,这些地震和应城MS4.9地震一样,并未发生在台风频次较高的7~9月,而多发生在每年10月至次年3月DF地脉动信号逐渐增强后减弱的高噪声周期中。从2013年开始,5次地震中类似现象已出现4次(应城MS4.9、淅川MS4.3、秭归MS4.5及巴东MS5.1地震),这4次地震前数天有受西太平洋台风干扰的(图5(a)~5(c)),也有未受影响的(图5(d))。此外,2006-10-27随州三里岗4.7级地震也发生在这一时段内。

综合分析认为,芦山MS7.0地震后,湖北境内MS4.5左右地震和七曜山-金佛山断裂附近地震呈成组活动特征,时间间隔为0.5~1.0 a,震中在长江中游巴东-秭归段及襄樊-广济断裂附近,发震时段与西太平洋台风激发的脉动信号周期信号相关性弱,与每年10月至次年3月DF地脉动的高噪声周期信号相关性强。

3 讨 论

本文总结了襄阳重力台DF地脉动信号在应城MS4.9地震前的短期异常和长期变化特征,并利用ASSM分析认为,襄阳台震前10 h垂直位移从0.01×10-6m到0.1×10-6m的变化是远场海浪激发信号证据不足,同时也不能说明其是地震前的慢地震信号。在七曜山-金佛山断裂附近MS5.0左右地震和长江巴东-秭归段及襄樊-广济断裂附近MS4.5左右地震呈成组活动中,5次地震4次都发生在每年10月至次年3月DF地脉动信号高噪声周期时段内。

虽然湖北及其邻区MS4.0以上地震具有与每年10月至次年3月高噪声信号相关性强的特点,但并非每年都会发生类似等级的地震,同时鄂渝交界及其邻区地震成组规律样本少,指标的适用性存在局限性。为进一步讨论重力台站地脉动信号变化的周期规律与地震的关系,研究鄂渝交界及其邻区地震成组活动的可信度和局限性,本文不仅利用恩施-襄阳基线数据探讨地震前DF地脉动信号的变化规律,还收集历史上鄂渝交界及其邻区的地震资料,讨论近期地震成组活动的可能原因。

3.1 应城MS4.9地震前恩施台和襄阳台DF地脉动信号变化特征

由于应城MS4.9地震前襄阳台地脉动信号的增强变化与远场信号相关性弱,本文对比分析距离襄阳台约300 km的恩施台的观测数据并模拟相关结果。

在Phanfone台风时段,虽然应城地震当月恩施台和襄阳台观测结果(图6)都出现同等量级增大变化,但模型结果却都不明显,表明不仅有远场信息,还有同频率的近场信息被观测系统捕捉。由恩施台和襄阳台2019-12-25~12-26时频分析结果(图6(b)~6(c))可以看出,在震前2~3 h,2个台站脉动信号优势频率都从0.15 Hz增加到0.2 Hz。ASSM模拟结果中襄阳台和恩施台优势频率也同时增大,只是恩施台增长比较缓慢,且能量不及观测结果,表明场源信号在靠近台站,这与台风靠近中国大陆是一致的。由此推断,观测信号中依然含有台风激发的脉动信号。同时,恩施台及襄阳台同等量级的增大变化表明,襄阳台在这个频段还受到能影响到恩施地区的同源干扰因素,而该干扰因素并未被ASSM考虑。考虑到应城MS4.9地震和恩施台距离超过400 km,震前的短期变化和本次地震有关的可能性较低,综合认为,襄阳台和恩施台MS4.9地震前的短期变化还是和Phanfone激发的海浪信号及本地该频段其他信号有关,不是应城MS4.9前的慢地震信号。

图6 应城MS4.9地震前恩施台和襄阳台DF地脉动信号观测和模拟结果Fig.6 Observation and simulation results of DF microseisms signals before Yingcheng MS4.9 earthquake at Enshi and Xiangyang stations

3.2 恩施台、襄阳台DF地脉动信号周期规律

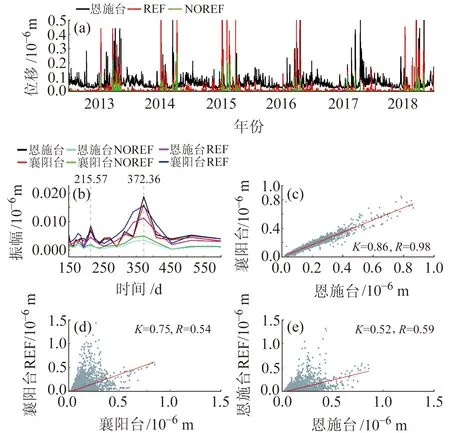

短期DF地脉动信号的一致可能具有偶然性。为讨论恩施台及襄阳台在更长时段的变化规律,计算恩施台2013~2018年垂直位移,并利用谱分析和相关分析方法,比较2个台站观测值及其与ASSM模拟的垂直位移的差异(图7)。

图7 襄阳台和恩施台2011~2018年观测和模拟的DF地脉动信号的频谱和相关分析Fig.7 Spectrum and correlation analysis of DF microseisms signals observed and simulated at Xiangyang and Enshi stations from 2011 to 2018

恩施和襄阳重力台站垂直位移的频谱(图7(a))分析表明,观测和模拟结果都含有周期为350~400 d的年信号。前文认为,DF地脉动信号中包含2个年周期信号(台风激发信号和每年10月至次年3月高噪声水平信号),前者属于短时间(5~7 d)频发的脉冲信号,后者具有更长时段的连续渐变的周期规律。谱分析中350~400 d的年周期信号在时域内应对应每年10月至次年3月的高噪声周期信号,该结果与内陆KMI地震台的结果一致[5],与云南地区地脉动噪声的季节性周期特征研究结果相似[16],也和全国宽频地震台微震噪声频段的季节性周期特征的分析结果一致[17]。

ASSM能够反映全球海浪对指定台站的总体影响,模拟和观测信号的频谱结果显示,反射模型结果更接近观测结果,说明2个台站的DF地脉动信号大部分源于海浪相向传播形成的驻波作用于海底激发的[4]。

因反射模型结果更接近观测结果,将观测结果和反射模型结果进行相关性分析(图7(d)~7(e)),结果表明,2个台站观测和反射模型结果的相关系数R都大于0.5,属强相关,2个台站观测信号多源于海浪驻波相互干涉引起;K值小于1,表明观测信号中还含有其他同频信号。

从恩施台和襄阳台观测垂直位移相关系数分析,R为0.98(图7(c)),表明2个台站观测的信号源是一致的;斜率K为0.86,说明信号源对恩施台的影响大于襄阳台。372.36 d周期谱线的振幅也说明了恩施台该信号大于襄阳台(图7(b)),而反射模型则认为恩施台应小于襄阳台。由此可见,该信号源一定不全是海浪激发的远场信号,而与近场信号有关,且对恩施台的影响更强烈。

3.3 恩施-襄阳脉动信号基线与地震活动的关系

从周期分析规律发现,恩施台还包含与襄阳台相同的非海浪激发的同源信号,它们也会对地震前异常信息的判断产生干扰。两者观测的垂直位移相关性超过0.9,表明两者可相互改正形成恩施-襄阳脉动信号基线(简称信号基线),与单站结果相比,可削弱近场同源的周期信号。

对gPhone重力仪的脉动信号的面波群速度频散特征分析发现[6],在振幅较小、能量较弱时,观测的DF地脉动信号波群速度主要分布在2~4 km/s;而信号振幅大、能量强时,群速度主要分布在1~4 km/s,这说明当振幅大、能量强时,有低速波群加入到信号中。3 h采样的恩施-襄阳脉动信号基线因为噪声水平高而无法清晰地反映各月的振幅或波速背景值趋势变化情况,本文排除极大和极小值的影响,用月中位数(median)来描述本月振幅或波速的平均值,用月众数(mode)来描述本月频次多的振幅或波速(图8(a)),两者的差(基线差异)来描述本月振幅或波速的均值偏离主要振幅或波速的特征(图8(b))。

从2011~2020年襄阳-恩施基线差异(图8(b))来看,多数时间基线差异在(0~0.005)×10-6m间波动变化。对比2013年以来湖北境内MS4.0以上地震发现,只在巴东MS5.1、秭归MS4.3和应城MS4.9地震前有基线差异持续上升或持续高值的特征(图8(b)中A、B、C)。其中,巴东MS5.1和应城MS4.9地震前该信号持续4个月上升至0.006 7×10-6m,而秭归MS4.3地震前4个月一直维持在0.003 4×10-6m的高值状态。说明襄阳-恩施的基线差异月低速信号持续4个月增加或处于高值时,长江中游巴东-秭归段或襄樊-广济断裂及邻区发生MS4.5左右地震的可能性升高。

图8 襄阳-恩施基线DF地脉动信号月变化与周边地震活动的关系Fig.8 Relationship between monthly variation of DF microseisms signals at Xiangyang-Enshi baseline and surrounding seismicity

3.4 鄂渝交界及其邻区地震成组活动规律讨论

鄂渝交界地区是重庆20世纪80年代以来地震活动水平较高的区域,其中1989年发生的统景5.2级、5.4级地震具有新生性[18]。前文显示,芦山MS7.0地震后鄂渝交界处地震和襄樊-广济断裂及其邻区(襄广邻区)的地震成组活动,并频繁出现,本节将1965年以来的这2个区域(图1)的地震活动进行分析,统计2个区域地震成组活动的情况(地震资料来源于中国地震台网中心中国大陆ML4.0以上地震目录),具体见图9。

图9 鄂渝交界及其邻区地震的成组活动特征Fig.9 Characteristics of seismic group activity at the junction of Hubei and Chongqing and its adjacent areas

1965~2020年鄂渝交界地区共发生13次4.0级以上的地震,从成组活动的角度来看,当该区域发生地震后,最长超过900 d,最短约30 d就有成组活动发生。从成组活动时长来看,汶川MS8.0地震前的7次鄂渝交界地区地震中,2次未成组,3次成组时长超过1 a(图9(a));芦山MS7.0地震后,4次鄂渝交界地区地震全部成组,且成组时长在0.5~1 a(图9(b))。考虑到四川中西部强震会对同一地层的远场区域产生应力调整,所以认为,近年来鄂渝交界和襄广邻区的地震在0.5~1.0 a时段内成组发生的规律应该和芦山MS7.0、九寨沟MS7.0地震对扬子板块远场区域的应力调整有关,且不排除这一影响在未来依然存在。

4 结 语

本文利用ASSM分析恩施及襄阳重力台震前10 h垂直位移逐渐升高的异常时发现,优势频率增大的变化与台风激发的远场信号相关性较弱,推断还有本地近场信号对恩施及襄阳重力台产生影响。因为该信号对恩施台的影响更大,推测其是应城MS4.9地震前慢地震信号的可能性不大。此外,芦山MS7.0地震后长江巴东-秭归段和襄樊-广济断裂邻区5次MS4.5左右地震中有4次都发生在每年10月至次年3月的高噪声周期时段,且这些地震和七曜山-金佛山断裂附近MS5.0地震在0.5~1 a时间尺度呈成组活动的特征。恩施-襄阳DF地脉动信号基线的月中位数和众数值的差异持续4个月增加或处于高值,在研究区发生MS4.5左右地震的可能性增加,该结论可为预测湖北及其邻区MS4.0以上地震的发生时段提供经验指标。

致谢:感谢湖北省地震局提供2套高精度gPhone重力仪10 a左右1 Hz采样的重力固体潮观测数据和芦山MS7.0地震后湖北及其邻区MS4.0以上地震目录。