诺贝尔奖,无所不在

本刊综合

策划人语:

无论你是否关注科学、文学、经济学或是世界和平运动,在一年一度的诺贝尔奖评选时期,你或多或少会被一些陌生的名字和新兴的名词感染,诺贝尔奖获得者和他们的成就会带给你激励或启迪,甚至更新你的认知。

诞生至今,诺贝尔奖已有120多年的历史。诺贝尔奖记载的并不只是诸多星光闪耀的人类天才,同时蕴含着每一个普通人疲惫生活中的英雄梦想。

诺贝尔奖是人类历史上最具影响力的奖项。我们之所以要关注诺贝尔奖,不仅是为了认识获奖者,了解其科研成果,更重要的是弘扬诺贝尔奖背后的科学家精神。无数获奖者数十年如一日地潜心研究、不断探索,将享受科学当作追求,将沉浸探索当作乐趣。他们身上所展现的创新、求实等科学家精神,尤其珍贵。

既仰望星空,又脚踏实地;既胸怀世界,又心系祖国,这是科学家们所具有的品格,亦是我辈青年应当铸就的品格。

——方郁芝 秦银银

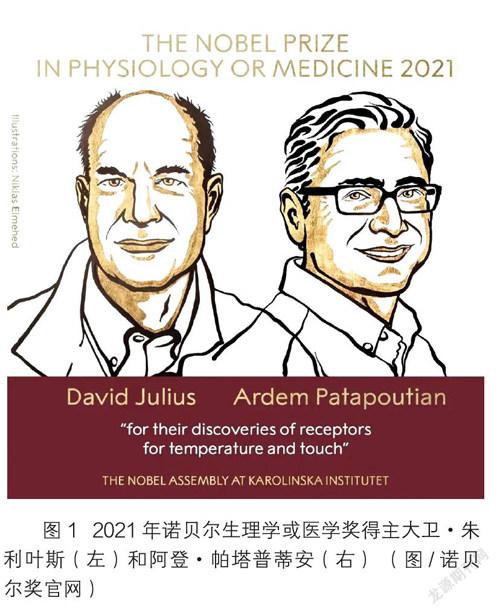

生理学或医学奖:“辣味”十足

与经济学奖、文学奖等奖项相比,诺贝尔生理学或医学奖总显得有些“高冷”,相关的成果似乎很难被人们理解。2021年诺贝尔生理学或医学奖被授予美国科学家大卫·朱利叶斯和阿登·帕塔普蒂安,以表彰他们在“发现温度和触觉感受器”方面的贡献。

人类对热、冷和触觉的感知能力对生存至关重要。在日常生活中,我们认为这些感觉是理所当然的,但你是否了解,神经冲动是如何产生,从而使温度和压力可以被感知?2021年的诺贝尔生理学或医学奖得主解决的就是这个问题。

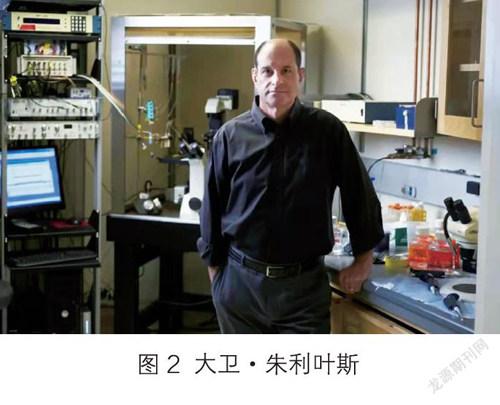

朱利叶斯的学术之路,亦是学霸之路

朱利叶斯是一位生理学家,现任加州大学旧金山分校医学院的生理学教授与系主任。1955年,朱利叶斯出生于美国纽约布鲁克林区,祖父母是东欧人,当年为了逃离当地的反犹太主义而移民美国。他头脑聪明,对科学研究表现出了浓厚的兴趣。

朱利叶斯19岁考入麻省理工学院,之后,他在加州大学伯克利分校攻读博士,毕业后又去哥伦比亚大学攻读博士后。有资料显示,自上世纪80年代起,他就开始用当时比较创新的方法寻找五羟色胺的受体——这些受体同时调节兴奋性和抑制性神经传导物质的传递。

从神经层面来看,人类感官接受感应的过程可以简化为接受刺激—传递信号—大脑接收,并做出反应。这一过程中,需要一种被称为感受器的结构提供帮助。通俗地说,这种感受器类似于“锁”或“门”,它们只有在特定的情况下才能被激活,就像锁需要匹配的钥匙才能被打开一样。

以味觉为例,当负责苦味的味觉感受器在遇到形状和化学成分都符合要求的分子时就会打开,经由一条通路将信号传递到大脑。目前,科学家已发现5种基本味道的感受器,分别负责咸、甜、酸、苦、鲜。有一种味道与众不同,那就是“辣”。更严格来说,辣并不是一种“味道”,这与朱利叶斯的突破性发现密不可分。

辣椒素是辣椒中的一种化合物,可以引发疼痛感。1989年,朱利叶斯进入加州大学旧金山分校,担任该校的教授,他在超市购物时萌发了研究辣椒素的想法,后得到了实验室同事的支持,他们开始研究寻找辣椒素的受体。

1997年,朱利叶斯研究小组发现了一个被辣椒素激活的蛋白质分子TRPV1,TRPV1经加热后会被激活。这一发现揭开了温度感受的机理和痛觉外周感受的部分机理。TRPV1在人体分布广泛,当辛辣的食物进出体内,便会感受到灼热和疼痛。

与此同时,朱利叶斯还研究确认了TRPV1属于TRP通道家族。事实上,早在1969年就有科学家在果蝇中发现过TRP基因,但并没有人知道它的功能。这些年,因为在这一领域的研究,朱利叶斯屡获大奖。2010年,因对辨认涉及伤害性作用的离子通道的研究,他获得邵逸夫奖。同年,他还获得了阿斯图里亚斯亲王奖。

朱利叶斯的小组还陆续发现了这个家族的其他受体,譬如凉爽受体以及芥末油受体。这一新发现的TRPV1及相关通道目前已成为新型止痛药研发关注的靶点。

帕塔普蒂安与朱利叶斯,不谋而合的研究路

1967年,帕塔普蒂安在黎巴嫩出生,他在战火中经历了动荡的童年,19岁在美国洛杉矶定居,取得了帕萨迪纳加州理工学院的博士学位。2000年后,他来到加州斯克里普斯研究中心任职。帕塔普蒂安的研究生涯并非一帆风顺,他曾在接受采访时透露,因为研究长时间未取得进展,也曾有过转行的念头,但最终还是选择了坚持。

TRPV1的发现是一项重大突破,为揭开其他温度感受器的神秘面纱开辟了道路。在此基础上,朱利叶斯和帕塔普蒂安分别独立确认了TRPM8分子的存在,这种分子会对薄荷醇和寒冷产生反应。

除了温度的感受机制外,人类对机械刺激如何转化为触觉和压力感仍然未知。帕塔普蒂安把对这些方面的认知向前推进了一大步。他发现了能对皮肤和内部器官的机械刺激作出反应的新型感受器PIEZO1和PIEZO2。

帕塔普蒂安与其研究小组发现的与触觉蛋白密切相关的传感器蛋白,这些知识正被用于开发多种疾病的治疗方法,包括对慢性疼痛的治疗。TRPV1与身体的慢性疼痛及核心温度调节等有关,并对炎症过程中产生的化学物质极其敏感,这为癌症疼痛和其他疾病的治疗开辟了新的途径。PIEZO1和PIEZO2则被参与血压、呼吸和膀胱控制等多项身体机能中。

“冷门”诺贝尔奖得主与“陌生”的非洲文学

2021年的诺贝尔文学奖得主是“后殖民主义作家”、文學评论家阿卜杜勒-拉扎克·古尔纳,他是近20年来第一个获得诺贝尔文学奖的非洲人,也是历史上第7位获得诺贝尔文学奖的非洲裔作家。

1948年,古尔纳出生于非洲坦桑尼亚的桑吉巴尔岛,20岁出头的他以难民身份到达英国,此后便定居英国,开始写作。获奖小说是其以英语写作的《天堂》,发表于1944年。瑞典学院给出的获奖理由是:“他以不妥协和富有同情心的眼光,洞察殖民主义的影响和身处不同文化大陆间的鸿沟中难民的命运。”

古尔纳用美妙且富有同情心的文字描写了处于困境中的个体,他们抛开一切,努力在一个可能并不受欢迎的新国家创造自己的生活。他的获奖体现了近年来人们对移民,特别是难民问题的持续关注。从写作题材看,古尔纳对非洲殖民历史、非洲与欧洲的关系、非裔移民在英国的经历与身份认同等话题的写作有着重要价值。从写作风格来看,他在延续英国流散文学写作传统的同时,在叙事和语言等方面有着碎片化叙事、诗性语言的特征。

古尔纳是一名学者型作家,同时拥有大学教授、文学评论家和作家三重身份,与职业作家相比,其作家身份在一定程度上被淡化了。迄今为止,古尔纳一共出版了10部长篇小说和数本短篇小说集。对难民的经历、身份、流亡记忆和文化疏离感与认同感的反思,是他文学创作持续不断的主题。

在迄今为止的118位诺贝尔文学奖得主中,欧洲作家占比超过70%,来自亚洲、非洲的获奖者非常少,诺贝尔文学奖无疑具有风向标的功能,随着古尔纳获奖,非洲文学也将得到更多的关注。

诺贝尔化学奖,回归真正的化学家

2021年诺贝尔化学奖由德国化学家本杰明·利斯特和美国化学家戴维·迈克米伦获得,以表彰他们“在发展不对称有机催化中的贡献”。

世界上的一切都是由分子组成的,从物质到人类,都是通过特定的排列方式将原子连接在一起。将这些原子连接在一起形成分子的反应通常非常缓慢,催化剂是反应的导火索和助推器。正是在催化剂的作用下,人们才得以生产出药品、塑料、香水等不同物质。

催化剂是一种可控制化学反应,且不会成为最终产品的物质。在2000年以前,已知的催化剂有金属和酶。利斯特与麦克米伦各自于2000年相互独立发展出建立在有机小分子基础上的第三种催化类型——不对称有机催化,他们设计的大量廉价稳定的各种有机催化剂不仅催化速度快、性价比高,也让化学更加符合绿色发展的趋势。

终于“花落”化学家

诺贝尔化学奖曾一度被戏称为“理科综合奖”,因为它曾奖励过化学与生物、物理等交叉领域的成果。相比往年,这次的诺贝尔化学奖评得更纯粹。

1968年,本杰明·利斯特出生于德国法兰克福,曾在柏林自由大学攻读化学,1997年在法兰克福大学取得博士学位,1999年至2003年期间担任美国斯克利普斯研究所分子生物学系助理教授。后回到德国任职于马克斯·普朗克煤炭研究所,并于2005年7月担任该研究所所长至今,他的工作重点就是有机催化。

戴维·麦克米伦1968年生于英国贝尔斯希尔,1996年获得美国加州大学欧文分校博士学位后,前往哈佛大学开始从事选择性催化的研究。

1998年7月,麦克米伦在加州大学伯克利分校开始了独立研究生涯。他于2000年6月加入加州理工学院化学系,2006年9月转至普林斯顿大学任职,研究兴趣集中在对映选择性催化的新方法上。

令人捧腹的是,戴维·迈克米伦在一次访谈中透露,他曾经梦想成为一名物理学家,但由于求学所在地的物理教室实在太冷,而化学教室更暖和,不得已换了专业。

据统计,截至2021年,历史上已有187人获得诺贝尔化学奖,其中不乏居里夫人等耳熟能详的化学大家。从数量上来看,能拿到诺贝尔化学奖的“非化学界”的精英们,已在人数上超过了化学家,并分散在物理、生物物理、生物和生物化学等领域。

在化学与生物、物理等学科愈发融合的今天,量子化学、物理化学和生物化学不断结出累累硕果,交叉学科的大趋势让诺贝尔化学奖的领域也在不断拓宽。2021年诺贝尔化学奖的“回归”再次表明,真正的化学家仍是不可替代的。

看似在“云端之上”,实则与每个人息息相关

如果说诺贝尔文学奖让普通人也能点评两句,那诺贝尔化学奖因为太过高深,给人的总体印象仍然是在“云端之上”。实际上,诺贝尔化学奖的科研成果早已融入人们的日常生活。

想象一下,如果手机必须要插电才能使用、拔下插头就会断电,还能“一机在手走遍天下”吗?将手机从插座中解放出来的“功臣”正是锂电池,是它们创造了一个可充电的世界。2019年10月,“锂电池之父”约翰·古迪纳夫、现代锂电池的发明者吉野彰和在锂电池领域有着开创性研究的斯坦利·威廷汉分享了当年的诺贝尔化学奖。

牙刷、外卖盒、手机壳、飞机零件……塑料早已融入现代社会的方方面面。 当我们“理所当然”地使用塑料制品时,可曾想过,它们都源于化学中的高深理论,而且并不久远。

1953年,因在高分子化学方面的贡献,德国科学家赫尔曼·施陶丁格获得诺贝尔化学奖;1963年,意大利科学家纳塔、德国科学家卡爾·齐格勒因合成高分子塑料,共同获得诺贝尔化学奖。得益于他们的发现和研究,人类社会的发展进程也被极大地推动。

除此之外,现在医院普及的“核磁共振”技术、装点夜幕的霓虹灯等,都是诺贝尔化学奖成果应用于实践的典型例子。

延伸阅读

回到古代,谁的成就可入围诺贝尔奖

中华民族在认识、改造自然的过程中所创造的一切科技成果,都是人民勤劳、智慧和艰苦奋斗的结晶,是中华民族生命力、创造力的生动体现。其中四大发明更是中国古代科学技术的代表性成就,推动了世界历史的进程。

如果回到古代,谁的成就可入选诺贝尔奖呢?

生理学或医学奖——葛 洪

在中国古代医学史上,有不少著名的医学家,如华佗、扁鹊、张仲景等,他们在医学上的成就与葛洪相比,毫不逊色,但为何这么多医学大师会成为葛洪的“陪跑”?这还得从葛洪的医学著作《肘后备急方》说起。

《肘后备急方》是一部古代中医方剂著作,也是中国第一部临床急救手册。其中记载着各种急性病症或某些慢性病急性发作的治疗方药、针灸、外治等法,以及个别疾病的病因、症状等,是一个巨大的医学数据库。

葛洪在书中记载了大量急救处方,这些都是他在行医、游历的过程中收集和筛选出来的。葛洪在很早以前就提出了“免疫”的概念,狂犬疫苗就出自“疗猘犬咬人方”,被认为是中国免疫思想的萌芽。书中对天花的症状及其危险性、传染性的描述,都是世界上最早、最精确的记载,“种人痘法”更是有效地防治了天花。

2015年诺贝尔生理学或医学奖获得者屠呦呦发现的青蒿素,就是深受《肘后备急方》的启发。葛洪提出的医学理论历经千年,至今依然能对人类有所启迪。

物理学奖——苏 颂

“大宋第一通才”苏颂博学多才,研制出的天文仪器——水运仪象台,上层是观测天体的浑仪,中层是演示天象的浑象,下层是使浑仪、浑象随天体运动而报时的机械装置。水运仪象台可用来观测天体运行,演示天象变化,还可随着天象推移实现精准报时,世界上最早的天文钟就此诞生。这项发明使人类运用精密仪器完成自动化划分时间刻度成为可能。

苏颂不仅动手能力强,理论基础更扎实。在发明水运仪象台后,苏颂编写了《新仪象法要》,书中详细记述了他与众人制作水运仪象台的构思和经过,这给后人研究中国古代机械技术提供了重要参考。现代人依然可以根据这本书复刻出当年水运仪象台的原貌。

之后,苏颂又将时间的流动与天体的运行紧密联系在一起,绘制了苏颂星图,其中记录了北宋时期夜空中的1464颗星,比欧洲同期的观测成果多了422颗。

为人类自动化技术以及探索宇宙奥秘作出了如此重大贡献的人,诺贝尔物理学奖,苏颂值得拥有。

文学奖——白居易

回到古代,评选诺贝尔文学奖可不是件容易的事,毕竟有才华的古人数不胜数。

白居易是新乐府运动的主要倡导者,他写下了不少反映民间疾苦的作品,比如我们耳熟能详的《卖炭翁》中“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”;又如《买花》中的“有一田舍翁,偶来买花处。低头独长叹,此叹无人喻”……这些诗歌都来自白居易对日常生活细腻的观察与感悟。他始终怀着一颗悲悯的心描述百姓的真实故事,同时希望通过这些诗歌带给当权者反思。

除此之外,白居易还为当时处于弱势的女性群体创作了很多作品,为这个群体“发声”,这种精神在那个年代是极其难能可贵的。

一千多年前,白居易能有如此超前的思想,始终保持着一颗真挚而悲悯的心去创作,实属难得。从众多优秀的古代文学家中,将诺贝尔文学奖颁发给白居易,也算是众望所归。