二十世纪初在西方音乐冲击下中日两国传统音乐的抉择之路

——以刘天华、宫城道雄为例

江恬恬

引 言

内特尔曾提出一种假设:“20 世纪世界音乐中最重要的事件,对所有文化而言,是西方音乐文化的到来。”①[美]布鲁诺·内特尔:《二十世纪的世界音乐:西方的影响研究》,管建华译,《中国音乐》1992年第3期,第35页。中国和日本作为东方音乐文化的代表,都曾经历过“蔑视传统”的短暂时期,而后随着民族意识的觉醒开展了一系列重振传统音乐的讨论和实践。刘天华与宫城道雄作为近现代中日两国传统音乐改革初期的代表人物,从其具体的传统音乐改革活动中能够回顾两国传统音乐在受到西方音乐冲击后的发展路径。

国内学界对于刘天华的研究涉及诸多方面,从其“国乐改革”思想到具体的乐器改革、练习曲创编、新二胡曲及琵琶曲的创作等等,不胜枚举。但对于与刘天华几乎同时期日本传统音乐改革代表人物宫城道雄的研究尚显不够。黄翔鹏在《论中国传统音乐的保存和发展》一文中曾谈到:“他(刘天华)在继承古代音乐遗产和汲取西方音乐经验上做了许多存真求用的工作,也约略可相比于日本明治维新以后的宫城道雄。”②黄翔鹏:《论中国传统音乐的保存和发展》,《中国音乐学》1987年第4期,第4—21页。日本自明治维新以来先于中国接受西方文化,进入二十世纪后,西方文化更是全面而深入地对亚洲进行渗透。但是,不同地域、人种对外来文化的接受态度、方法是有所不同的。本文就中日两国在二十世纪初,面对西方音乐文化传入后的直接或间接影响,以刘天华、宫城道雄的改革为代表,分别从乐器、作曲和教学三个方面探究该时期中日两国传统音乐的抉择之路以及背后的深层原因,并由此阐发对今日传统音乐发展之思考。

一、改革活动

宫城道雄与刘天华的传统音乐改革活动涉及乐器、作曲、演奏三大领域,并在乐器形制、演奏法与新曲目创作间形成互相影响与共同发展的机制。为了更好地推广传统曲目和自作新曲,宫城、刘二人都积极举办演奏会、录制演奏专辑。他们还在此基础上着力推动国乐的可持续传承与发展,故二者都进行了教学法、乐谱等方面的同步改革。本文拟就上述三个方面依次展开讨论。

(一)乐器改革

1.乐器形制

在践行传统国乐改革的探索中,二位先生皆从自身习乐经验和演奏体验出发,尝试借鉴西洋乐器制作与性能优势,探索传统乐器的改良与优化。其乐器改造并非单纯模仿西洋乐器形制、规格,而是借鉴西洋乐器制造工艺和性能优势,或改造或创制新式民族乐器,为传统音乐的发展拓展未来空间。

日本传统乐器与中国一样无低音乐器,因此宫城道雄率先尝试创制低音乐器——十七弦筝。该乐器初次亮相在大正十年(1921)所作的《花见船》中,与十三弦筝合奏。十七弦筝在十三弦筝传统形制的基础上进行了加弦,但调弦法从含有半音的五声音阶改为自然七声音阶,明显受到西方音乐十二平均律的影响。十七弦筝相当于提琴家族大提琴的角色,在宫城道雄创作的一系列大合奏曲中扮演了重要的角色(见表1)。

表1 十三弦筝与十七弦筝形制、调弦法对比

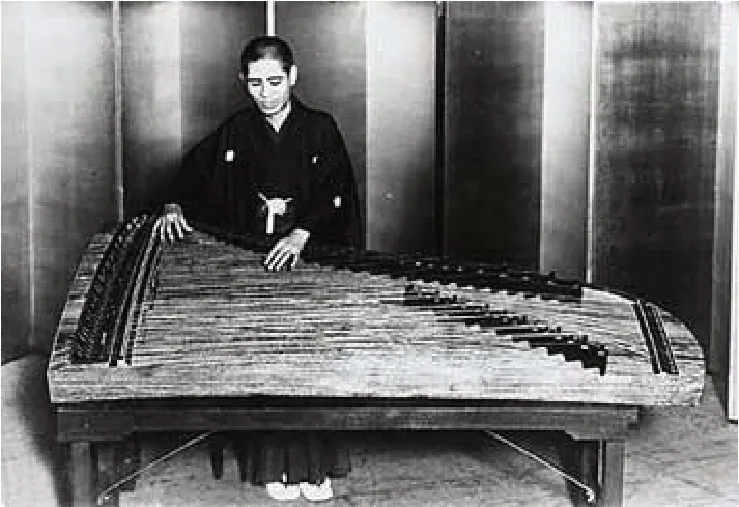

昭和四年(1929),他又以十三弦筝为基础融合钢琴和竖琴特点,发明了体积庞大的八十弦筝(见图1),采用十二平均律调弦,并改良筝器弹奏法,使之能演奏西方钢琴曲。后又为普及筝乐发明短琴,即缩小、简易版的十三弦筝,不仅简化了调弦法且价格低廉。遗憾的是,除十七弦筝仍在宫城合奏曲中使用外,八十弦筝与短琴均未能在日本普及,故迄今为止,日本筝仍以十三弦形制为主流。

图1 八十弦筝(宫城道雄演奏)③转引自宫城道雄官方网站:https://www.miyagikai.gr.jp/miyagimichio

刘天华对中国传统乐器的改造主要聚焦于二胡。对传统二胡,民间自来就有“千日琵琶百日弦,叫化子二胡一筒烟”的偏见,刘天华在借鉴小提琴等西洋乐器基础上,对民间简陋的二胡进行了系统改良。在形制上,琴马改用纸马,增加琴杆长度,扩充至五把位,使其音域得以扩大。制作材料采用优质硬木,如红木、紫檀木,蒙蟒蛇皮。琴弓方面借鉴小提琴琴弓,不仅增加长度,还设计了可调节装置(见图2)。在定弦方面借鉴小提琴的纯五度固定音定弦法(g-d1-a1-e2),统一规定内外弦为d1-a1。确定了二胡的形制后,刘天华吸收了古琴、小提琴等中、西乐器演奏法,改创了二胡新技法。如《光明行》中利用变换空弦技法完成调式转换,并借鉴小提琴演奏法,灵活运用滚动揉弦、连顿弓、长抖弓等新技法,形成有别传统音乐的特殊效果。《闲居吟》则吸纳古琴表现手法,大量运用泛音技巧等。③④

图2 刘天华遗物I式二胡、日本制小提琴④图2转引自闵惠芬、方立平主编:《刘天华记忆与研究集成》,上海:上海教育出版社2009年版,第60、63页。

2.乐谱的引入

早期日本俗筝传人皆为盲人而不使用乐谱,中国的二胡等乐器在民间也缺少乐谱文献载录。日本由于固守封闭的传承体系,使江户时期(1603—1868)以来的曲目得以留存至今,而中国民间音乐的自然生长常导致乐师去世后曲目消亡的情况。随着西方音乐和乐谱的传入,宫城道雄和刘天华都在习乐过程中体会到乐谱在音乐传承中的重要作用,区别在于宫城选择传统弦名谱改良的“纵书框格式乐谱”⑤纵书框格式乐谱(縦書ワク式楽譜):一种纵向自右向左书写弦名,以框格的形式分割并表示拍子的日本筝谱。该记谱法设计版权归大日本家庭音乐会所有,为日本筝生田流流派专用乐谱。,刘天华则积极倡导使用五线谱。

江户以来的筝曲向以“秘传”形式在当道座盲人群体内进行传承。但明治(1868—1912)之后,视力正常的筝乐爱好者逐渐成为筝曲传承主体,使用乐谱协助教学和演奏渐成主流。明治十三年(1880)政府成立“音乐取调掛(音乐调查所)”研究保护传统音乐,以五线谱记录了大部分传统筝曲,而后各类乐谱大量出版传播(见图3)。但对传统筝曲而言,自由节奏和微分音居多,实难与五线谱记谱法完全契合,故宫城在东京音乐学校教学时便弃用了校方准备的五线谱筝本,选取坂本五郎根据传统筝谱改良的“纵书框格式乐谱”,并出版了教科书式的入门曲集《宫城道雄小曲集》和自创筝曲(见图4)。教学中,宫城不仅创作了不少新筝曲,也十分注重传统曲目及传统演奏法。根据俗筝传统,学生学习新曲应先唱熟“口唱歌”,类似于中国的锣鼓经,每个流派的风格、每首曲目的韵味皆蕴藏于“口唱歌”中。即便是现在日本筝所用的弦名谱也会在谱面上用片假名标注口唱歌歌词,并依循“曲弹千遍,其义自现”的学习领悟理念。正是宫城的坚持才使得纵书框格式的弦名谱及其教学方法得以普及沿用至今。

图3 东京音乐学校出版五线谱传统筝曲集谱例《弓八幡》⑥东京音乐学校:《箏曲集楽譜第一編》,东京:大日本图书株式会社1914年版,第12—13页。

图4 “纵书框格式乐谱”谱例《远砧》⑦[日]宫城道雄:《遠砧》,东京:邦乐社1931年版,第1页。

反观中国,刘天华先是借鉴五线谱各种符号,以改良工尺谱作为二胡记谱法,其作品往往以五线谱和新式工尺谱并记方式出版。对二胡乐谱的未来发展,他认为应逐渐由工尺谱过渡至五线谱。因此,他依据二胡特点在五线谱基础上增添了与演奏相关的音乐和技法符号,创制了二胡五线谱记谱法,其《二胡练习曲》便采用该记谱法。他还收集了许多民间传统曲目并对之进行记谱。其中最值得一提的是他利用西方五线谱记录了京剧唱腔,整理出版了《梅兰芳歌曲谱》,并在序言中写下“乐之有谱,犹语言之有文字”。

(二)作曲改革

二十世纪初期,中日两国面对西方音乐的冲击,在“如何接受西方音乐”这一辩论场中,战火主要聚焦于音乐创作。宫城道雄和刘天华的作曲探索正是在西洋音乐和本国传统音乐融合中探寻各自的创新之路。为此,宫城道雄提出日本的音乐创作:一是要复活传统音乐并融入现代音乐色彩;二是要在西洋音乐形式中找到适合传统音乐发展的方式。他强调不应将西洋音乐形式硬套在传统乐器上,而是要改造出适合日本传统音乐的和声体系、作曲技法等。⑧[日]吉川英史:《宮城道雄伝——このひとなり》,东京:新潮社1962年版,第490页。由于宫城道雄自幼接触生田流俗筝音乐,以至于他能够坚实地立足日本音乐传统创作新筝曲。刘天华也对作曲一味模仿西洋音乐提出尖锐批评:“当时一般学过西洋传统和声学的人大都生搬硬套,写出的东西往往洋味十足,令听众难以接受,……这是音乐创作中亟待解决的重大问题。”⑨刘北茂述、育辉执笔:《刘天华音乐生涯——胞弟的回忆》,北京:人民音乐出版社2004年版,第166页。他不仅掌握了二胡、琵琶、古琴、三弦等众多乐器,还向民间艺人学习昆曲、京剧、佛曲、道教音乐等传统音乐,并以自身扎实的中国古代乐律学和西洋音乐理论尝试创作新曲。

1.宫城道雄的作曲改革

宫城道雄一生创作三百余首作品,涉猎体裁丰富,被称为日本的“德彪西”“齐尔品”。他九岁开始学习生田流筝曲,因家乡神户当时是贸易港口,使他常能从洋人会馆、酒店里听到西洋舞曲、管风琴音乐,得以耳濡目染地接触西洋音乐。可限于经济困难和视力缺限等原因,直至正式迈入作曲事业之际,他都未接受专门的西洋音乐学习。所以在创作初期,他对西洋音乐的了解仅停留在“听”的层面,直到返回东京才有机会通过盲文乐理书和西洋音乐朋友的义务教学,逐渐掌握初步的乐理、和声知识。因而他的创作中西洋音乐元素逐渐递增,和洋融合的曲风也渐臻成熟。如在日本传统筝曲基础上,引入西洋音乐强弱拍概念,采用阳旋音阶(大调音阶)作为筝的调弦法等。初期作品以传统筝曲为主,如手事物⑩手事物:中部有一段较长间奏(手事)的筝曲称之为手事物,流行自18 世纪末的大阪、京都地区,其特点是能够通过间奏部分展示器乐的演奏技巧、合奏技巧。宽政时期(1789—1800)确立了前呗—手事—后呗的三段体形式。之后将器乐化的地歌曲目也称为手事物,为纯器乐曲。宫城道雄所作手事物有《水的变化态》《春之夜》《都踊》《秋之调》等。、筝手付⑪筝手付:手付是日本传统器乐曲的经典创作形式,在既存曲目(一般为三味线音乐)基础上加入新的合奏器乐,所谱写的伴奏便是手付。宫城道雄所作筝手付有《尾上之松》《吼噦》等。等,虽采用了新式作曲技法,但西洋音乐风格并不明显。至1921 年《落叶之舞》发表,宫城的创作始入成熟期,因融合传统筝曲与西洋技法而致佳作辈出。

本文以宫城道雄1929 年创作的三曲合奏《远砧》为例,具体分析其作曲特点。首先该曲目在体裁上选择了传统的三曲,由高音筝、低音筝、尺八、三味线进行合奏,曲式结构也沿用了传统三曲“(前弹)前呗—手事—后呗”三段体形式。调弦法沿用传统调弦法:三味线为本调子(d1g1d2)、低音筝平调子(基音⑫日本俗筝调弦法主要有平调子、云井调子、中空调子等,调弦法规定了各弦之间的音程关系,第一弦选用的音高称之为“基音”。参考[日]平野健次、上参郷祐康、蒲生郷昭監修:《日本音楽大事典》,东京:平凡社1989年版,第280页。为g1)、高音筝云井调子(巾弦转九弦的上八度音,基音为d1)⑬以d1为基音的云井调子应为(d1 g#g c1 d1#d1 g1#g1 c2 d2#d2 g2 a2),其中巾弦改为九弦的上八度音后则为(d1 g#g c1 d1#d1 g1#g1 c2 d2#d2 g2 c3)。参考[日]平野健次、上参郷祐康、蒲生郷昭監修:《日本音楽大事典》,第280页。。后呗部分进行转调,三味线转为二上调子(d1a1d2)、低音筝中空调子,高音筝平调子⑭以d1为基音的平调子应为(d1 g a#a d1#d1 g1 a1#a1 d2#d2 g2 a2),在本案例中高音筝从云井调子(巾弦转九弦的上八度音)转至平调子时,本应调整三、四、八、九、巾共五根弦,但因后续高音筝旋律中不含三、四弦,因此仅调整八、九、巾弦,简化调弦后呈现为(d1 g#g c1 d1#d1 g1 a1#a1 d2#d2 g2 a2)。参考[日]平野健次、上参郷祐康、蒲生郷昭監修:《日本音楽大事典》,第280页。d1d1g1a1a1d2d2g2a2)。

在传统三曲合奏中,一般高音筝为“本手”演奏主旋律,低音筝为“替手”演奏伴奏旋律,然而在这首曲目上旋律与伴奏声部进行了互换。此外,传统作曲一般先有歌、三味线旋律,再配以筝、尺八的伴奏旋律。并且,大部分传统曲目中三种乐器的旋律线条基本保持一致,仅仅加入一些各乐器独有的演奏技法增加趣味性和丰富性,根本上仍然是齐奏的性质。但是《远砧》具有明显的西方作曲意识,且呈现复调音乐的性质。全曲共有4 个主题旋律,反复出现。以手事部分为例,手事共有5段,第1、3、5段使用同一主题,第2段和第4 段则采用了其他的材料进行对比。第1段中首先由三味线和高音筝演奏主题旋律(24小节),从谱1 展示的前8 小节可以看到,尺八和低音筝则以主题的骨干音为中心进行伴奏,其中低音筝体现了主音、属音共同持续的特点,而尺八则围绕主音形成连续的四度跳进再反向三度接以二度级进回到主音的特点。四件乐器在连续的演奏中除了体现出明显的复调特点外,还隐约呈现出功能进行的特点,这些都是西方作曲技法的创作表现。之后由尺八和低音筝再次演奏主题旋律,三味线和高音筝转换为伴奏的角色。第2 段新材料展开后,第3 段直接再现第1 段。第4段段中转般涉阴旋后回到平调阴旋,引出第5段,继续采用主题旋律,反复2 次,分别由三味线和高音筝主奏,其余乐器伴奏。

全曲多次出现传统筝曲的“固定音型”演奏法,如谱1 所示连续的音型1“シャンテン(shanten)”⑮“シャンテン(shanten)”:日本筝曲“口唱歌”中的固定歌词,对应一组技法“合爪接大指”,其中“合爪”即大指与中指同时弹奏呈八度关系的两根弦。,在演奏时还需注意先强后弱的力度对比;音型2“コロリン(kororin)”⑯“コロリン(kororin)”:日本筝曲“口唱歌”中的固定歌词,对应技法为使用大指从高到低演奏三音,节奏以带附点的例子居多。,是几乎可见于所有的筝曲中的极具韵味的筝音型,大拇指连托三弦,三音的音程关系一般为大三度连小二度(e2-c2-b1),本例也如此,在演奏时三个音的节奏、力度以及音色均不相同,难以在谱面上准确反映。整首曲目的结尾也沿用了传统筝曲的惯用终止型“サアーラリーン シャン(saa-rari-n shan)”⑰“サアーラリーンシャン(saa-rari-nshan)”:日本筝曲“口唱歌”中的固定歌词,对应一组技法“里连接搔手”,其中“里连”技法为使用食指义甲右前侧快速反复刮奏,接着使用食指与中指义甲的上平面右侧,从高音到低音进行滑奏,滑奏过程中中指先行,与食指交替摆动,最后由大指快速演奏相邻的两弦或三弦;“搔手”则一般出现在乐曲结尾,中指以几乎重合的速度弹奏一、二弦后停留在三弦上。(见谱2),最后的八度音程落在后呗部分般涉调的主音B 上。从《远砧》一曲可以看出,宫城道雄的新创作始终在日本传统音乐的框架中,适当注入西方音乐的元素,因此守住了传统音乐的底线。

谱1 《远砧》手事第一段前8小节

谱2 《远砧》筝旋律终止型(全曲最后3小节)

宫城不但积极学习西方作曲技法,还学习了日本雅乐的笙,《越天乐变奏曲》(1928)即为该背景下应运而生的新创成果。乐曲以雅乐《越天乐》为主题,采用筝与交响乐协奏形式,转调将雅乐平调与般涉调巧妙结合,获得了特殊的艺术趣味。随着各类新曲的诞生,宫城道雄在保留地歌、三味线音乐韵味基础上,为顺应新时代听众审美情趣,将泛音、滑奏、断奏等竖琴技法引入筝乐演奏。他重视音乐的流动性,能够很好感知音乐的内在动力,赋予演奏明显的强弱拍和乐句感觉,还加进了传统筝曲没有的颤音,这些因素融为一体,形成一种自然、新颖的演奏风格。虽然他的风格时常受到保守派责难,但这种既有近代感又有古典意蕴的风格,使现代人更易找到共鸣。或许纯粹的传统日本音乐风格对大多数现代日本人来说有些“遥远”,和洋融合更有利于现代听众重新发现日本传统音乐之美。宫城道雄正是以这种演奏方法实践了“古乐复活”。

2.刘天华的作曲改革

刘天华一生创作二胡曲10首、琵琶曲3首、丝竹合奏曲1 首,其中最具代表性的是二胡十大名曲。他的二胡曲处女作《病中吟》(1918)的曲式结构与中国传统无再现多段联缀套曲不同,采用了西洋三部曲式结构。《空山鸟语》(1918/1928)以五声音阶为基础,借鉴了三弦拉戏模仿戏腔,保留了中国传统音乐中擅用“拟音”的特点,却又不拘泥于“拟音”形式,而是属意于曲目表达的整体意境,将模仿予以艺术化表达。《良宵》(1928)则采用了西洋音乐单二部再现曲式,融合了中国传统音乐核心音调贯穿手法,突出了二胡不同把位的音色特点,突破第一把位演奏主旋律的单一性。

最能体现刘天华中西融合特色的是《光明行》(1930/1932),该曲目结合了我国民间音乐的双主题变奏和西洋复三部曲式结构,具有进行曲风格,但旋律又采用了中国传统宫调式。第一部分以D 宫调开始,打破了复三单主题的惯例,使用了双主题变奏。主题2 根据二胡的D-A 纯五度定弦,一开始便转到下属G 宫调,这又与复三的主属转调不同。很快在53 节后又转回D 宫调,在第一部分的最后8 小节即61—68 小节中,采用“变宫为角”的传统技法转至D 大调,但在这里刘天华并未采用常见的下行二度或三度的进行,而是结合了西洋作曲理论中导音解决至主音的方式(见谱3)。接下来的第二部分作为对比,作曲家在旋律上仍然使用了主题1和主题2的部分材料,但在节奏上作出了变化,前半部分呈现出三拍子强弱弱的效果,后半部分使用了连续的附点。这种节奏的选择显然是受到了西方音乐的极大影响。之后第三部分完全再现,再接尾声,最终呈现了一首结构严密的复三部曲式二胡曲。

谱3 《光明行》第61—68小节

(三)教学改革

东方音乐讲究写意,乐器演奏重视韵味,因此旧时中日传统音乐教习均沿袭师徒口传心授的传承方式。受到西方音乐职业性和系统性的影响,中日两国纷纷建立起专业音乐院校,传统乐器随之改变了其教学场合和教育体系。与此同时随着西方练习曲的传入,推广科学记谱法辅助练习、建立练习曲系统的观念也逐渐开始影响了中日传统音乐的教学。

1.传承模式与场所

随着新式高等院校的建立,中日音乐教育步入专业化发展轨道,但几乎均以西洋音乐为主,致传统器乐被主流所忽视。因而刘天华和宫城道雄都为传统乐器能够扎根专业音乐院校而付出了诸般努力。

刘天华在受聘高校音乐教师前,便自行发起组织了“暑期国乐研究会”活动,还邀请各地艺人和音乐教师前来交流。1927年,刘天华受聘北京大学琵琶导师,进入“北大音乐研究会”(后改为“北京大学附设音乐传习所”)。然该机构虽也原则性提出要保护中国古乐,实则国乐课程开设极少。正是在他的竭力交涉下,琵琶才获准入列正式课程。刘天华还私下教学生学二胡,并以展演形式扩大影响,终使二胡亦入列课程序列。他随后又筹备成立“国乐改进社”,撰文呼吁举办夏令音乐学校,冀望以个人之力召集志同道合之士,正式展开借鉴西乐、改进国乐的活动。虽最终未能如愿,却足见其对音乐教育的拳拳之心。

昭和时代(1926—1989)的日本因本土文化觉醒,传统音乐逐渐受到重视。而在此之前,东京音乐学校几乎是一所西洋音乐学校。昭和初年文部省决定在东京音乐学校设立传统音乐系(邦乐科),而最早设立的便是筝曲专业。宫城道雄于昭和五年(1930)受邀担任该校筝曲专业专职教师。在筝曲进入专业院校之前,自十六世纪八桥检校创立俗筝起,便一直在盲人当道座组织的控制下进行系统性传承,且严格贯彻着家元制度。家元制度始于日本江户时代,广泛存在于日本传统文化领域,具有四大显著特点:(1)师父与弟子有明确的尊卑等级,且师徒关系终身有效;(2)以师徒关系为基础形成具有清晰身份阶层的大派系集团——流派、会;(3)家元在集团中具有至高无上的权利,包括艺术风格制定权、传授权、演奏许可权、发放证书权、破门权、赐名权、盈利分配权等;(4)家元所掌握的艺能并非知识性或理论性的公开文化财富,更多指通过经验、感性磨练生成的技能,这些技能有赖秘传方式繁衍,为逐渐形成的无形文化财富。⑱[日]西山松之助:《家元の研究》,东京:吉川弘文馆1982年版,第14页。从以上特点不难看出,家元制度犹如一把巨大的保护伞,帮助传统俗筝传承至今。但是家元制度产生于封建时代,不可否认地具有明显的封建性,并直接造成音乐传承的门户壁垒,极大限制了传统音乐及其技艺传承。进入高校之后,宫城即着手传统家元制度改革,意在保留其优越性、去除封建性,这是对旧权威的直接挑战。具体改革有二:(1)改革证书制度、建立职格制度。他本人不愿称“家元”或“宗家”,认为许可证书形式不够合理。在与《三曲》杂志主编藤田俊商讨后,参考了尺八都山流的“职格制度”,给出了证书、职格并行的方案:证书分为初级、中级、高级三阶,职格分为助教、教师、师范(可理解为教授)三个等级。获得三阶许可证书者即证明其完成所有曲目学习,同时获得最初级的职格,再根据自身需求继续完成职格升级;(2)取消名取制度。传统筝曲传承有严格的名取制度,即签字确认师徒关系后,师父会将自己名字中的一个字赐予弟子,简单地说就是通过更改艺姓或艺名作为传承身份认定。艺名承载着师徒关系的信任,一定程度折射了严格家元制度下师徒关系的尊卑差异,改艺名即表示弟子对师父绝对忠诚。为此,道雄在采访中坦陈日本传统音乐还残留了封建制度,需要打破这种旧制度,因此他不再给弟子赋予艺名,而让每人都能以本名参与活动。这种更为平等的师生关系,使道雄与学生相处融洽,教学相长。但名取制度易于判别艺人的派系归属,因此其他筝会大多保留了名取制度。

2.创编练习曲

旧时中日传统音乐口传心授教法,需要学生通过模仿演奏曲目片段学习乐器,并没有建立练习曲训练体系。受到西方钢琴、小提琴练习曲启发,二位先生相继着手编创练习曲,分别建立本民族国乐训练体系。

1930年,宫城道雄在东京广播电台开设《童曲讲习放送》,依次教授童曲、小曲、歌曲三种体裁的入门筝曲,全部作品均由宫城道雄作曲。该活动社会反响热烈,为了提升教学效果,宫城还出版与节目匹配的教学乐谱——《宫城道雄小曲集》(见图5)。虽然练习曲的创编是受到西方钢琴、小提琴练习曲的启发,但他并未停留于模仿。在记谱法上沿用了传统竖写弦名谱,在小曲集曲目设计上,纯指法练习较少,而是将指法训练融入不同的练习曲中,恪守学习古典演奏技法和传统弹唱的创作原则,使练习曲由简至繁,难度逐步递增。日本俗筝原来就有弹唱传统,该练习曲从纯器乐弹奏入手训练技巧,从右手至左手依次训练弹奏技法,节奏也是由简入繁。其后加进演唱曲目,曲目弹唱亦从简单曲调入手,再配以与旋律相同的筝伴奏,继而进阶练习歌、筝旋律不同的曲目。第一集曲目均采用筝曲基本调弦法平调子。第二集曲目难度相应增加,多采用筝曲小品,不仅调弦法更为丰富,且融入了多种技法。例如《富士的高岭》,在手事后半部分需移动琴码,将平调子转换为半云井调子。

图5 《宫城道雄小曲集》(第一集)目录页、练习曲《春霞》⑲ [日]宫城道雄:《宮城道雄小曲集》,大日本家庭音乐会编,东京:邦乐社1948年版,第1、26页。

与传承体系较为完整的日本筝不同,中国的二胡原主要用于江南丝竹和锡剧等民间音乐合奏或伴奏,故音域较窄、演奏简易,却十分注重韵味,反而独奏小品屈指可数。在对二胡形制和演奏法整合升级后,刘天华专注于二胡练习曲创作,意图将二胡从合奏、伴奏和民间自娱形态转变为更为科学、系统和富于表现力的独奏乐器。为此,刘天华创作了二胡练习曲47 首,借鉴了西方器乐练习曲的技法分解练习,使演奏技法分门别类、由简及繁,循序渐进。其中有两首练习曲还融合了京剧音乐元素,意在帮助演奏者掌握中国民族音乐风格。关于练习曲记谱法,他依照二胡的特点,在西方五线谱的基础上,增添了演奏相关的符号,创制了二胡的五线谱记谱法。这些符号包括中国古琴谱中的“卜”(绰音)、“氵”(注音)等符号,还有小提琴记谱法中以阿拉伯数字1、2、3、4 来表示指法的方式,以及自创的符号如“°”来表示泛音、汉字“内”“外”“宀”分别表示内弦、外弦和空弦(见图6)。

图6 刘天华《二胡练习曲》第一首“空弦练习”、第三十首“绰音、注音练习”⑳ 图4转引自闵惠芬、方立平主编:《刘天华记忆与研究集成》,第33、38页。

(四)小 结

笔者将刘天华与宫城道雄对传统音乐的改革活动总结见表2。

表2 刘天华与宫城道雄音乐改革比较一览表

通过以上比较可以看出,实际上刘天华和宫城道雄面对西方音乐包括和声理论、强弱拍以及作曲观念等的引入,皆采用了一种向外兼容向内延展的态度。从接受的广度来看,二者从乐器、作曲到教学体系三大方面较为全面地汲取了西洋音乐的优点,但在接受的深度上有着一定的差异。

在乐器改革方面,二位先生在西方音乐的影响下均选择了扩展原乐器的演奏音域。但在具体方式上,宫城道雄在不改变传统十三弦筝的基础上,借鉴了西方的十二平均律作为调弦基础,改良、创制新筝配合演奏;刘天华则以小提琴为范本,从制作材料、形制到把位、定弦法等方面直接对二胡升级改造,成就了现代二胡形制。其次是对西方记谱法的引入。宫城道雄认为五线谱缺少“口唱歌”、缺失微分节奏和传统行腔韵律,于是弃用了政府牵头制作的五线谱筝曲集,改回传统弦名谱。刘天华首先借鉴西方记谱法改良了工尺谱,但希望与西方音乐接轨,因此推广使用改良五线谱作为二胡等乐器的标准记谱法。二者在乐谱上的选择起到了极强的示范作用,目前日本筝仍坚持使用传统弦名谱,而中国绝大多数的传统乐器均改为五线谱记谱。

在作曲方面,刘天华一方面积极地在民间寻找、记录传统曲调,而后进行润色改编,另一方面从刘天华的二胡十大名曲可以看出其创作借鉴了西方“呈示—对比—再现”的三段体结构,结合核心音调贯穿、固定终止型等传统音乐技法,成就了二胡音乐创作的经典范式。其作品虽仍以五声音阶为主,却能灵活融入第四、七级音,从而在保留浓郁民族风格的同时丰富旋律变化。宫城道雄始终立于传统筝曲的框架,根据筝曲发展的需要有所选择地接受西方音乐文化,不仅有传统筝曲体裁结合西方作曲技法,亦有借鉴西方音乐体裁,融合传统筝曲调弦法,还有采用西方音乐体裁,融合雅乐筝旋律以及俗筝演奏法等等。如此,日本传统音乐文化并没有被替代,而是在西方音乐文化中择其所需进行了结合创新,再与严格遵守传统的一派并存发展。

引申至教学体系上的对比,刘天华建立的现代二胡传派,经几代二胡人的努力,如今在专业音乐院校中已形成了完整的、科学的教学体系,其模式基本脱胎于西方乐器教学体系。二胡乐谱也如刘天华所愿,以改良的五线谱为主。而日本俗筝等传统乐器在进入专业音乐院校后,依然保留了分流派传承的习惯,教学曲目也以各流派的传统曲目为主,并且最终均未改用五线谱作为俗筝记谱法。以东京艺术大学筝曲专业为例,其课程设置中也处处可见对筝曲传统的保护,如配合三曲合奏和筝歌设置了“邦乐合奏研究”“三味线”“歌唱必修课”等等。虽然宫城道雄创编了筝练习曲,但是由于日本筝的传承体系仍然严格遵守流派规则(在专业音乐院校中亦如此),教学模式延续了口传心授为主辅以乐谱的形式。因此练习曲体系并未替代日本筝乐传统教学体系,更多的是为爱好者群体提供了更为科学、便利的学习方式。在中国,刘天华创编的练习曲成为现代二胡体系建立初期的重要教学材料,至今广泛使用的各类二胡练习曲中也均可看到刘天华二胡练习曲的影子。尤其在专业音乐院校内,源自于西方音乐的练习曲体系成为了二胡教学的重要基础。

二、改革观念及其成因

(一)刘天华“国乐改革”观

随着清王朝的灭亡和民国的诞生,剧烈的社会矛盾造成了文化上的变革,民众从最初对政府的质疑不断发展为对自我文化的怀疑,音乐作为一种重要的文化载体和文化形式在此种巨变之中也不例外。刘天华的改革正是在这种“穷则思变”的客观现实中应运而生的。另一方面,新的社会形态和阶级也对于新文化提出了需求。正如同新文化运动中刘天华长兄刘半农提出的“平民文学”理念,使得文学得以更大范围的普及,刘天华也顺应了音乐应当进入平民百姓家的需求,倡导音乐“要顾及一般的民众”。于是他打破了国乐内部的阶级差别,平等尊重自宫廷至民间的各乐器、乐种的自身价值。他在国乐改进社的要务中设置了“国乐义务教育”的内容,在北京的音乐学校被迫停办后还积极筹办“夏令音乐学校”,这些音乐普及工作皆贯彻了刘天华的音乐平民化思想。

刘天华的“国乐进步说”深受五四新文化时期的民主、科学思想的影响,希望开创科学性、系统性、民族性的国乐新发展。因此他希望通过“介绍西乐”“效法西乐”“参用西洋乐器”以“改进国乐”,坚持“中学为体,西学为用”的改革观念。他在《国乐改进社缘起》中说到:“一国的文化,也断然不是些抄袭别人的皮毛就可算数的,必须一方面采取本国固有的精粹,一方面容纳外来的潮流,从东西的调和与合作之中,打出一条新路来,然后才能说到进步这两个字。”㉑刘天华:《国乐改进社缘起》(1927年8月),转引自闵惠芬、方立平主编:《刘天华记忆与研究集成》,第4页。刘天华对二胡进行系统升级后,可以说新的二胡便是“刘氏二胡”。在作曲、教学过程中,曲目选用改编“润色”后的传统曲目以及自作曲,其技法也演变成刘式二胡演奏法。

诚然,传统音乐本身就在不断的变化发展,但传统音乐内部的发展驱动力,在面对西方音乐这一强劲的外部影响力时,已然不再是其改革变化的主要推动力了。传统音乐的发展应该是传承共生而非替代关系,刘天华之后的传统音乐发展仍沿袭“刘氏改革”这一条道路,且西化愈发明显,此为一大憾事。

(二)宫城道雄“新日本音乐”观

二十世纪初的日本正处在“脱亚入欧”的时代,国内普遍看低包括传统音乐在内的本国文化,同样也走到了“穷则思变”的境地。同时,随着明治维新之后工业化进程的快速发展,以及无线电台等科学技术的逐步应用,日本社会中的平民阶层对于音乐的需求愈发的强烈,也为音乐的普及和平民化提供了土壤。当时全盘西化的日本对于西方音乐文化同样是推崇备至,这也理所当然的成为了宫城道雄对于传统音乐改革的一种思路和方向。

宫城道雄坚持保存传统与创新并行。在改革乐器时,他并未以新乐器替代传统乐器,而是以十三弦筝为主角谱写合奏曲丰富筝乐演奏形式。他尊重江户时期以来的传统曲目和技法,在教学也以此为重,要求学生在完全掌握传统筝乐后方可学习现代曲目。在西方音乐和日本传统音乐对立的情况下,他突破了二者的界限创造出了“新日本音乐”,并在日本传统音乐和新日本音乐之间划清界限使其共存共生。他在“新日本音乐”范畴所作的创新皆以传统为基础。在新筝乐创作中,宫城道雄强调音乐本身及音乐创作的自由性。而音乐本身的自由,则可维系他国乐器的个体自由,据此他不但创作了筝与西洋交响乐队的协奏曲,还曾以筝和尺八为西洋声乐伴奏。这些大胆创新在当时的日本都曾引发热烈的讨论。他的创作理念是:“我不想被任何东西束缚住。被束缚的东西,也就暗示了它马上就会消亡。”㉒[日]吉田铃珂:《音楽の世界的大勢と日本音楽の将来/音乐的世界总趋势与日本音乐的将来》,《音乐世界》第三卷十号,第21—26页,转引自[日]吉川英史:《宫城道雄传》,东京:新潮社版1962年版,第494页。但自由是有尺度的,过于守旧和过于求新均不可取,这是宫城创作新曲的原则之一。由于受到家元制度的限定,想要在日本传统音乐界做出任何创新都需要革新者极大的勇气和决心。

宫城道雄的这种音乐改革观来源于日本社会的多维思维模式。不同于中国大一统的漫长历史,日本的“小国寡民分而治之”的传统使得日本社会能同时容纳不同民族的信仰和价值观,形成了一种以实用性为目的的多维思维模式。正如艾森斯塔特所言,日本并未在传统和非传统之间造成明确的界限或断层,而是用一种灵活的方式将新的组织、文化创造活动“合法化”,因此不必用对抗性的方式便可完成现代性的重构。㉓[以]S.N.艾森斯塔特:《日本文明——一个比较的视角》,王晓山、戴茸译,上海:商务印书馆2008年版,第515页。

此外,不同于当时仍在探索各种不同现代化道路的中国,日本已经选择了“脱亚入欧”全盘西化的道路。但是,宫城道雄认为日本传统音乐势必要走向现代化,但并非是西方化。在作曲领域,他曾尖锐批评直接模仿西方音乐的创作,指出其对日本音乐的未来没有任何益处,同时强调西方的和声体系十分值得学习,但不可生搬硬套,应编写出日本特有的和声体系。这种观点或许就来源于日本在西方化过程中所遇到的各种问题和障碍,并由此得出的现代化不等于西方化的一种反思。

三、结 语

宫城道雄与刘天华的改革活动分别代表了二十世纪初期中日两国传统音乐的抉择之路。宫城道雄在筝乐中适度融合西方音乐的元素,开创了日本传统音乐的一条新路线,使得日本当代音乐走出了三条并立的道路,赵维平教授将其总结为:“1)严格传承传统音乐(以流派为传承基础);2)传统与西方音乐相结合(结合西方音乐,民乐的新展开);3)纯西方音乐。”㉔赵维平:《中国传统音乐的发展及其反思》,《音乐与表演》2016年第1期,第23—25页。刘天华的国乐改革适逢中国社会的巨变时期,当时现代化与西方化的区隔较为模糊,因此其改革的西化程度更为明显。值得肯定的是,刘天华的核心改革思想依然是坚持以传统为根基,而非囫囵吞枣式的接受西方音乐。然而此后中国传统音乐却似乎走上了“刘氏改革”的独木桥,这绝非是刘天华的初衷。如今,传统音乐现代化依然是音乐界不断探讨的一个课题,当代中国传统音乐的新发展虽取得质的飞跃,但过度西化造成的传统流派差异和民族化特性日趋淡化的问题也为传统音乐未来的发展敲响了警钟。