浅谈西铭矿西十三采区三维地震勘探

王志刚

(山西西山煤电股份有限公司 西铭矿,山西 太原 030052)

矿井的煤层赋存、地质构造等开采条件与采区采掘布置、煤炭资源开采效率等生产情况息息相关,甚至能影响到矿井能否实现安全高效生产[1]。为掌握西铭矿西十三采区煤层赋存形态和影响煤层开采的地质构造情况,优化后续采区采掘工程布置,保证工作面正常安全回采,确定采用三维地震的方法对西铭矿西十三采区进行提前勘探。

1 西十三采区基本情况

1.1 西十三采区基本情况

西铭矿西十三采区位于井田西北部,面积2.00 km2。地面位于候家山村东北,富家洼村西北,段家足村西南,局家洼村东南。井下南邻西十二采区,东邻千峰煤矿,北邻、西邻东曲矿尚未开采区域。根据采区内钻孔资料,2号煤层厚度为1.54~2.47 m,平均厚度为1.91 m,埋深430~510 m;8号煤层赋存于太原组,厚度为2.23~5.82 m,平均厚度为3.95 m;2号煤层与8号煤层厚度稳定,层间距为80 m左右。水文地质条件简单,主要含水层为二叠系砂岩含水层组及第四系含水层,均为弱含水层,一般含水性弱,补给条件差,奥灰水水位标高820~832 m,8号煤层底板标高1 004~1 070 m,为非承压开采区。预计2号煤层开采期间,正常涌出量为10 m3/h,最大涌水量为30 m3/h。根据相邻采区开采情况,预测2号煤层绝对瓦斯涌出量为5.5~8.5 m3/min。

1.2 地表施工条件

该采区为典型的山区地貌,地表起伏较大,冲沟、陡坎较发育,大部分为二叠系地层出露,局部覆盖第四系黄土,厚度11~78 m。区内最高点标高1 609.9 m,最低点1 355.5 m,高差最大为254.4 m。地表分布有长峪沟、王龙沟、寺沟等5条季节性沟谷,仅雨季有短暂流水,地表无积水区。区内交通困难,道路少而窄,行车条件极差,不利于机械化施工,另外在采区中部和东部有村庄和松树林分布,表层施工条件较差。

2 三维地震试验

2.1 三维地震试验目的

通过试验,确定适合本采区的最佳采集因素,选择最佳的激发和接收参数,确定合理的施工因素,确保地质任务的完成。

2.2 三维地震试验位置

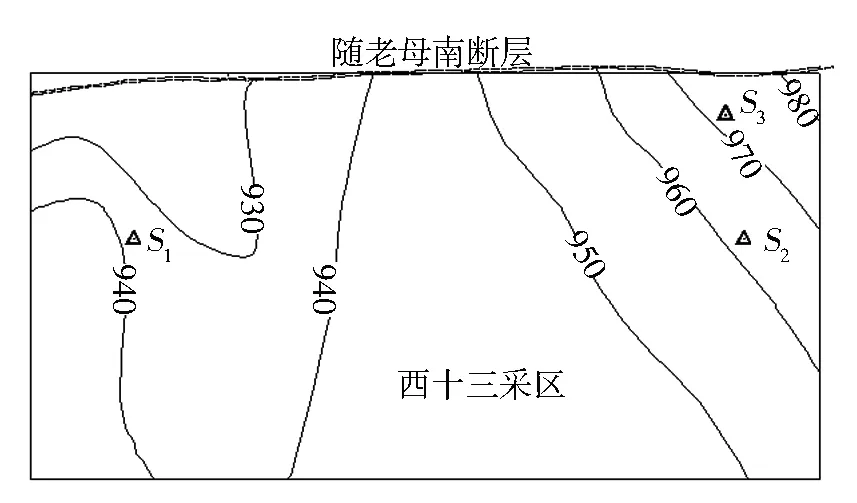

由于该采区表层施工条件较差,为此选择在采区内布设试验点3个,S1点位于采区北部,为黄土覆盖较薄地区;S2点位于采区东南部,为基岩出露区;S3点位于采区东南部,为黄土覆盖较厚地区,见图1。

图1 三维地震试验位置示意

2.3 三维地震试验内容

2.3.1 波场调查

本区地表条件变化复杂,激发岩性多变,从而引起地震波场分布复杂,干扰波发育。为了解地震波场的分布、变化情况以及干扰波的发育情况,在每个试验点位置上做波场调查试验。具体方法为10 m道距,仪器开动120道,“L”型布设排列,每边布设60道,拐点处放炮,分别用井中和地面激发,以调查不同激发条件下干扰波和有效波的发育情况[2]。

2.3.2 激发因素试验

1) 井深试验:试验点S1的井深参数分别为6 m、8 m、10 m、11 m,药量2 kg;试验点S2处的井深参数分别为2 m、3 m、4 m,药量2 kg;试验点S3处的井深参数分别为9 m、12 m、14 m、15 m,药量2 kg。

2) 药量试验:根据井深试验所确定的最佳井深,试验点S1、S2、S3药量分别采用1 kg、2 kg、3 kg。

3) 组合井试验:分别试验了单井激发、双井组合激发对比试验。

2.3.3 接收因素试验

分别进行仪器因素试验和偏移距试验(10 m、20 m、40 m等3种偏移距)。

2.4 三维地震试验结果

本次三维地震试验共完成3个试验点,物理点33个。按照单条测线合格率不低于95%,丢炮率不大于1%的要求,全部合格。

2.4.1 波场调查

根据波场调查试验结果,本区发育的干扰波主要有面波、直达波、浅层折射波和随机的高频干扰。在数据分析处理时,可以利用分频扫描消除面波影响,挖坑埋置检波器可以消除高频干扰,采用适宜的最大炮检距、药量能够减弱直达波、浅层折射波干扰。

2.4.2 激发因素试验

1) 井深试验。S1点井深试验(黄土区较薄区):根据黄土区所得资料在黄土覆盖较薄地段,井深打到基岩界面时记录比在黄土中激发好很多,因此,在黄土覆盖区较厚地段井深达到基岩界面。

S2点井深试验(基岩区):基岩出露区井深为3 m时记录较好,再增加井深记录无明显改善,因此井深定为3 m。

S3点井深试验(黄土较厚区):本区为黄土覆盖较厚地段,现有成孔设备打不到基岩界面,但在井深12 m时见到1层红土,当井深达到红土中2 m时,记录较好,因此井深定为打到红土中2 m。

2) 药量试验。通过对3个试验点药量为1 kg、2 kg、3 kg、4 kg等4种药量的对比试验可知,各点药量为1 kg时所得记录反射波组能量较弱,连续性较差。当药量为2 kg所得资料有效反射波的能量较强,连续性较好,面波能量适中。当药量为3 kg和4 kg时所得资料反射波的能量并没有明显增加,但面波等干扰波的能量反而变强了,而反射波的主频却降低了。综上所述,当药量为2 kg时单炮记录的频率、能量、反射波连续性、对干扰波压制上来看,效果较好,因此药量定为2 kg。

2.4.3 组合井试验

在S1试验点进行长度9 m、装药量2 kg的单井激发和长度2 m×9 m、装药量2 kg的组合井试验点,试验结果表明,组合井对改善记录面貌效果不明显。

2.4.4 接收因素试验

1) 仪器因素试验:该项试验仅在S2试验点上进行,进行了前放增益进行0 dB和12 dB的对比试验,根据试验点所得单炮记录,当前放增益为12 dB时所得资料较好,能量较强;而前放增益为0 dB时,资料反射波组能量不强,连续性差。

2) 偏移距试验:该项试验仅在S2系统试验点上进行,本次试验分别时进行10 m、20 m和40 m偏移距的对比试验。该试验资料表明,当偏移距增大时,面波对近炮点的干扰相应减少,但远道对有效波接收的道数也同等数量地减少,由于本区面波干扰较轻,综合考虑到近道的面波干扰和远道能接收到的有效地震反射波,采用10 m偏移距施工。

3 三维地震勘探

3.1 三维地震观测系统

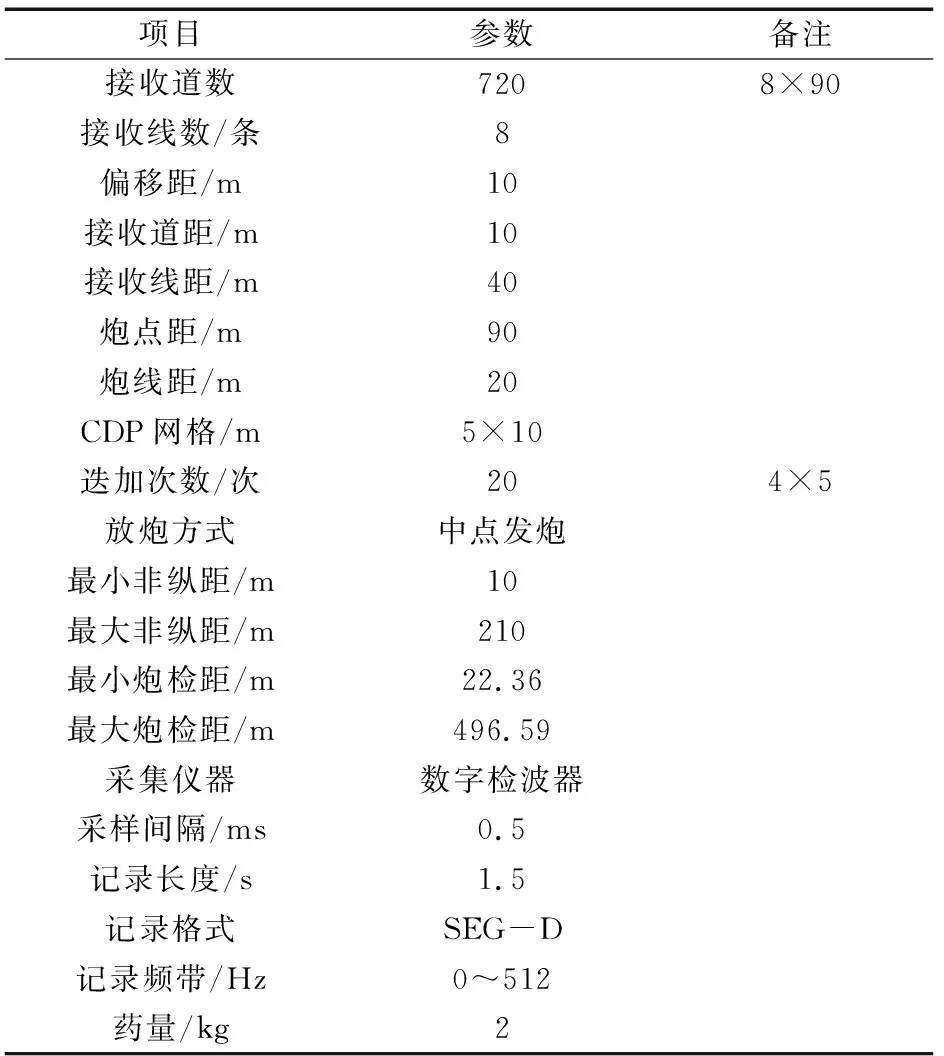

本次三维地震观测系统采用的为束状8线8炮布置,主要参数见表1[3]。

表1 三维地震观测系统

激发参数为:①基岩区:基岩出露区井深3 m;②黄土区较薄区:井深达到基岩界面;③黄土覆盖较厚区:井深打到红土层并进入红土中2 m[4]。

3.2 三维地震完成情况

本次三维地震勘探实际完成线束11束,物理点1 819个,其中试验物理点33个,低速带调查4个;生产物理点1 782个(其中含加密炮53炮),甲级品1 038个,乙级品742个,废炮2个,空炮11个,甲级率58.25%,废炮率0.11%,空炮率0.62%,满足设计要求。

3.3 三维地震数据分析

本次数据处理软件为CGG公司的地震资料综合处理软件包,硬件为SunUltra80工作站[5]。通过三维地震勘探结果分析,基本掌握了2号、8号煤层赋存形态,查明了波幅≥10 m的褶曲3个,解释了断层7条、陷落柱3个。

3.3.1 褶 曲

本区整体构造形态由2个背斜(命名为S1背斜、S3背斜)和1个向斜(命名为S2向斜)构造所控制。

2号煤层总体构造形态由S1背斜、S2向斜和S3背斜控制。地层倾角最小约2°,一般在4~7°之间。2号煤层埋深总趋势为西深东浅,局部有起伏。埋深最深处,位于测区西北部和西南部,海拔标高1 060 m,最深处位于测区东南部,海拔标高1 105 m。

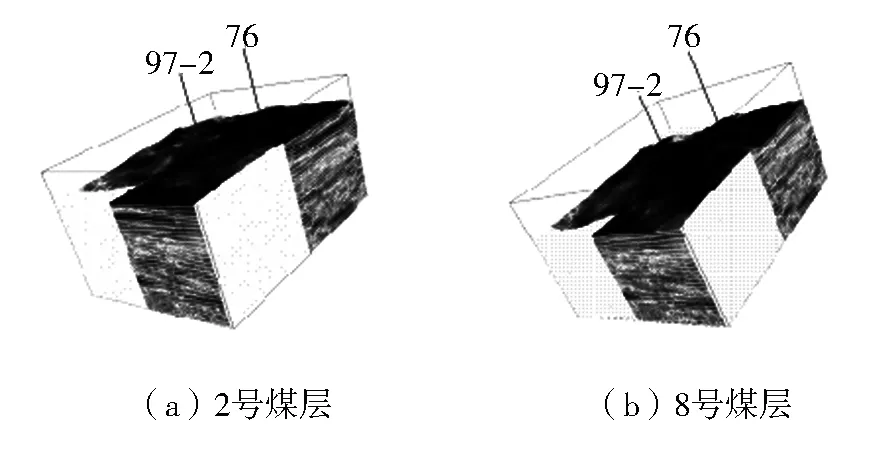

8号煤层与2号煤层的主体形态基本一致,主要由S1背斜、S2向斜和S3背斜所控制,局部发育有小的褶曲。地层倾角最小约2°,一般在4~7°之间。8号煤层埋深总趋势也是西深东浅,局部有起伏。埋深最深处,位于测区西北部部,海拔标高975 m,最深处位于测区东南部,海拔标高1 015 m。图2为煤层剥离显示立体图。

图2 煤层剥离显示立体

现对S1背斜、S2向斜和S3背斜分述如下:

1) S1背斜。位于测区南部,轴向近NE,区内延伸长度1 860 m左右,向西北和东南延伸至工区外,两翼不对称,最大褶幅约45 m。

2) S2向斜。位于测区中部,轴向近NE,两翼基本对称,区内延伸长度635 m左右,在测区内最大褶幅约15 m。

3) S3背斜。位于测区北部,轴向近NE,区内延伸长度600 m左右,两翼基本对称,最大褶幅约10 m。

3.3.2 断层控制

测区内资料解释主要使用5 m×5 m×1 ms网格的三维偏移地震数据体。在地震时间剖面上对断点进行了评级,按40 m×80 m间距共抽取时间剖面84条,其中纵向(ILN方向)剖面40条,横向(X方向)剖面28条,共控制了7条断层。现对区内落差较大的断层描述如下:

1) DF1断层:正断层,位于测区西南部,区内延伸长度177 m,走向NE,倾向NW,倾角77°左右,发育在2号和8号煤层中,落差0~6 m,属控制程度较可靠断层。

2) DF5断层:正断层,位于测区北部,区内延伸长度292 m,走向NNE,倾向NWW,倾角73°左右,发育在2号煤层中,最大落差10 m,属控制程度可靠断层。

3) DF6断层:正断层,位于测区北部,区内延伸长度228 m,,走向NEE,倾向NWW,倾角73°左右,发育在2号煤层中,最大落差7 m,属控制程度可靠断层。

4) DF7断层:正断层,位于测区北部,区内延伸长度336 m,走向NW,倾向SW,倾角78°左右,发育在2号煤层中,最大落差10 m,属控制程度可靠断层。

3.3.3 陷落柱控制

参照断层的断点评级规定,按40 m×80 m的网度对陷落柱的断陷点进行了评级,且保证陷落柱在每个方向上参与评级的断陷点至少达到2个,不足2个断陷点的进行内插加密,共圈闭3个陷落柱。现对区内范围较大的陷落柱描述如下:

1) X1陷落柱:位于采区西南部,不规则形,在8号煤中长轴长72 m,短轴长18 m,属于较可靠陷落柱。

2) X2陷落柱:位于采区南部,不规则形。其平面规模在8号煤层长轴约36 m,短轴约26 m,该陷落柱控制程度为较可靠。

3) X3陷落柱:位于采区北部,不规则形。其平面规模在8号煤层长轴约98 m,短轴约36 m,该陷落柱控制程度为可靠。

4 结 语

1) 本次三维地震勘探实际完成线束11束,物理点1 819个,其中试验物理点33个,低速带调查4个;生产物理点1 782个(其中含加密炮53炮),甲级品1 038个,乙级品742个,废炮2个,空炮11个,甲级率58.25%,废炮率0.11%,空炮率0.62%,满足设计要求。

2) 基本掌握了2号、8号煤层赋存形态,查明了波幅≥10 m的褶曲3个,解释了断层7条、陷落柱3个。