主动脉瓣置换对比主动脉根部置换治疗Takayasu动脉炎引起主动脉瓣反流的Meta分析

卢晓峰,李俊玮,王旭,高秉仁,柳德斌

Takayasu动脉炎是一种以累及主动脉及其分支为主的原发性、慢性非特异性炎症,由日本眼科医生Takayasu于1908年首次报道[1,2]。Takayasu动脉炎在全球范围内均有分布,亚裔人群更为常见,不同国家甚至同一国家不同时期的患病率变化较大(0.4~40人/百万人),目前尚无全球范围内的流行病学调查研究报告[3]。一项中国的回顾性研究纳入了1069例Takayasu动脉炎患者[4],研究显示Takayasu动脉炎发病年龄为28.1±10.6岁,男女比例1:4.8。

由于Takayasu动脉炎会引起升主动脉严重扩张,造成主动脉瓣叶发生形态改变,如瓣膜纤维增厚和牵拉,进而引起主动脉瓣关闭不全[5]。根据全球不同研究的报道,主动脉瓣反流在Takayasu动脉炎患者中发生率约19.3%~44.8%[6-8]。一项中国最新研究提示在过去25年有近69.7%的Takayasu动脉炎患者存在中度及以上的主动脉瓣反流,其中38.8%的患者存在瓣膜破坏[4]。

Takayasu动脉炎在血管病变的慢性进程中,累及主动脉瓣造成主动脉瓣反流是心功能衰竭的主要原因之一[9]。累及外周血管的介入手术指征包括:肾血管狭窄性的高血压、肢体跛行导致生活不能自理、大脑缺血等。对于中度及以上的主动脉瓣反流、冠状动脉受累所致的心肌缺血常需外科手术治疗[10]。

Takayasu动脉炎导致主动脉瓣反流的外科术式主要包括主动脉瓣置换术和主动脉根部置换术[11]。机械瓣膜和生物瓣膜在Takayasu动脉炎引起主动脉瓣反流患者中均有应用,而年轻女性有怀孕需求是应用生物瓣的主要考虑因素之一[12]。主动脉根部置换术中Bentall术在Takayasu动脉炎引起主动脉瓣反流患者中应用最为广泛。两种术式的主要并发症包括残余主动脉扩张形成假性动脉瘤、瓣膜周围漏、瓣膜脱落等。Kaoru Matsuura[13]和M. Ando[14]分别报道Takayasu动脉炎导致主动脉瓣反流的患者术后5年生存率为87.7%和87%,10年生存率为78.6%和75%。

1 资料与方法

1.1 纳入和排除标准纳入标准:①研究对象:诊断为主动脉瓣反流患者,且必需包括Takayasu动脉炎;②干预措施:试验组为主动脉瓣置换术,对照组为主动脉根部置换术;③结局指标:瓣膜脱落/瓣周漏、假性动脉瘤、早期死亡率、晚期死亡率;④研究类型:前瞻性或回顾性研究。排除标准:①重复的数据;②研究数据不可靠、不全面;③病例报道和综述文章;④仅有摘要,全文无法获得;⑤如果研究来自同一机构,且研究年限存在重叠,为了避免数据重复,仅纳入数据最全面的研究。对研究中的人种、种族和地域不做限制。

1.2 数据库和检索策略本Meta分析依据PRISMA指南进行[15]。检索了PubMed、Embase、Cochrane Library、万方、CNKI和CBM,检索截止日期为2020年9月。中文检索以“动脉炎”、“手术”、“主动脉瓣”在万方、CNKI和CBM上进行检索。英文检索首先以“Takayasu Arteritis”和“Aortic Valve Insufficiency”在Pubmed Mesh上确定主题词和自由词,最终以“Takayasu”、“Aortic Regurgitation”、“Aortic insufficiency”、“Aortic Incompetence”、“Aortic Valve Incompetence”、“Aortic Valve Regurgitation”在Pubmed、Embase和Cochrane Library上进行以标题和摘要范围的检索,不限纳入研究文献的语种。

1.3 数据提取由两位独立调查员(卢晓峰,李俊玮)进行文献筛选和数据提取。研究提取的基本信息包括第一作者、发表年份、患者的国籍、性别、年龄、随访时间、随访率、手术方式、病人数量、术后并发症包括瓣膜脱落/瓣周漏、形成假性动脉瘤、早期死亡例数(术后3月内)和晚期死亡例数(术后3月至随访截止)。文献质量评分采用NOS(Newcastle-Ottawa Scale)评分表[16]。8篇纳入研究文献的平均得分为6.75分。

1.4 统计学分析两种术式观察指标的二分类数据用OR和95%CI表示。异质性检验采用Q检验,根据I2值大小判断[17]。如果I2<50%且P值>0.10,采用固定效应模型,反之,采用随机效应模型[18,19]。发表偏倚通过漏斗图表示,并通过Peters检验[20]定量描述。本Meta分析采用了R软件3.6.0(https://www.r-project.org)和Meta包。

2 结果

2.1 文献筛选流程及结果通过检索共获得1217篇文章,排除重复文章后剩余855篇。通过阅读标题和摘要排除831篇不相关文献,剩余24篇文章进一步阅读全文。最终有8项研究符合要求纳入系统评价和Meta分析[11,13,21-26]。具体文献筛选流程图如图1所示。8项研究包括124例主动脉瓣置换和113例主动脉根部置换,纳入研究的男女性别比为1:2.88,术后随访时间为25~109个月。所有研究均通过术后病理确诊Takayasu动脉炎。表1总结了8项纳入研究的患者基本信息。

表1 纳入研究的基本特征

图1 文献筛选流程及结果

2.2 Meta分析结果

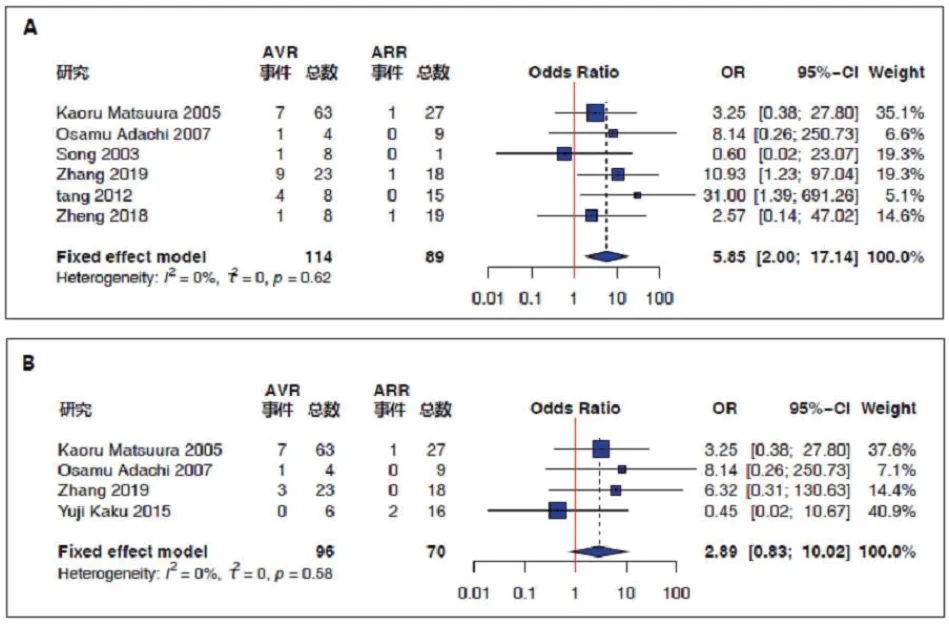

2.2.1 瓣膜脱落/瓣周漏共6项研究纳入了瓣膜脱落/瓣周漏的Meta分析,包括114例主动脉瓣置换术和89例主动脉根部置换术患者。Meta分析显示主动脉瓣置换术后瓣膜脱落/瓣周漏发生率显著高于主动脉瓣根部置换术(OR=5.85,95%CI:2.00~17.14;P=0.0013,I2=0%),森林图如图2A所示。

2.2.2 假性动脉瘤术后产生假性动脉瘤(包括残留主动脉严重扩张)的Meta分析纳入了4项研究共计166例患者,包括96例主动脉瓣置换术患者和70例主动脉根部置换术患者。Meta分析显示两种术式术后假性动脉瘤的发生率无明显差异(OR=2.89,95%CI:0.83~10.02;P=0.0945,I2=0%),森林图如图2B所示。

图2 主动脉瓣置换 vs. 主动脉根部置换术后并发症的森林图(A:术后瓣膜脱落/瓣周漏;B:术后假性动脉瘤)

2.3 死亡率评估

2.3.1 早期死亡率早期死亡指从手术至术后3月,包括住院期死亡和手术死亡。早期死亡率的Meta分析纳入了4项研究,包括81例主动脉瓣置换术患者和52例主动脉根部置换术患者。两种术式术后早期死亡率无明显差异性(OR=0.83,95%CI:0.22~3.11;P=0.7879,I2=0%),森林图如图3A所示。早期死亡原因包括住院期间感染多重耐药金黄色葡萄球菌[24]、急性心肌梗死[24]、术中死亡[21]、脑血管意外[13]等。

2.3.2 晚期死亡率晚期死亡纳入了术后3月至随访结束期间的死亡人数。我们纳入了4项研究,包括96例主动脉瓣置换术患者和70例主动脉根部置换术患者。两种术式术后晚期死亡率无明显差异性(OR=0.83,95%CI:0.22~3.11;P=0.4904,I2=0%),森林图如图3B所示。晚期死亡原因包括非心血管疾病、二次手术、假性动脉瘤破裂[13]等。

图3 主动脉瓣置换 vs. 主动脉根部置换术后死亡率的森林图(A:早期死亡率,B:晚期死亡率)

2.4 异质性和发表偏倚由于异质性低(I2<0.05且P>0.10),我们在Meta分析中采用固定效应模型。针对瓣膜脱落/瓣周漏的漏斗图(图4)显示基本对称,且Peters检验P值>0.05,提示存在发表偏倚的可能性较小。由于Takayasu动脉炎在亚洲地区发病率高于其他地区[3],Meta分析纳入的研究仅包括了日本、韩国和中国,可能存在选择偏倚。

图4 Meta分析漏斗图(术后瓣膜脱落/瓣周漏)

3 讨论

Takayasu动脉炎是一种累及主动脉及其主要分支的系统性疾病,包括腹主动脉,肾动脉和冠状动脉。由于病因尚不明确,术前评估全身血管尤其是冠状动脉非常必要。C反应蛋白(CRP)、血沉(ESR)和临床表现是评估Takayasu患者全身炎症状态的重要指标。有研究提出糖皮质激素是一种控制Takayasu动脉炎全身炎症状态的有效药物,术前使用糖皮质激素可稳定炎症并降低瓣膜脱落的风险[13,23]。然而,使用糖皮质激素可能引起住院期间的耐药菌感染,延迟伤口愈合[24],并使主动脉瓣环脆性增加,增加了瓣膜脱落的风险[11]。因此,有研究提出根据术前炎症指标的水平决定是否应用糖皮质激素[27],但关于糖皮质激素的使用剂量、疗程尚无共识,仍需进一步研究。

根据目前的流行病学报道,Takayasu动脉炎的发病率较低,且出现主动脉瓣反流的患者的比例不高,较难开展两种术式大规模的随机对照研究。同时,主动脉瓣反流是Takayasu动脉炎发生心力衰竭的主要原因之一,手术是目前唯一的有效治疗方法。Takayasu动脉炎多发于在中青年人群,尤其是孕龄期女性,不同术式的选择会对患者术后的生活质量和生活方式造成较大影响,故合理选择术式至关重要。

Takayasu动脉炎致主动脉瓣反流患者在手术治疗后,瓣膜脱落/瓣周漏和假性动脉瘤是两项最严重的并发症。纳入这项Meta分析中的大多数研究均建议对Takayasu动脉炎所致主动脉瓣反流患者进行主动脉根部置换术。相比于主动脉瓣置换术,主动脉根部置换术后瓣膜脱落/瓣周漏的风险更低。发生瓣膜脱落的患者多需二次手术,而二次手术增加了不良预后的风险。假性动脉瘤是另一项严重的并发症。然而,关于是否需要替换尚未发生扩张但处于炎症状态的主动脉仍存在争论[11]。从本Meta分析结果来看,两种术式术后发生假性动脉瘤或残余主动脉扩张的风险并无显著性差异,且两者的早期死亡率和晚期死亡率亦无统计学差异。相比于主动脉瓣置换,主动脉根部置换手术范围更大。本研究为保留未扩张的主动脉提供了依据。因此,主动脉瓣置换是首选术式,尤其是对于有怀孕需求的年轻女性。

根据纳入研究的随访数据显示,假性动脉瘤是晚期死亡的主要危险因素,及时修复主动脉假性动脉瘤非常重要。关于假性动脉瘤产生和炎症的相关性目前仍有争论。Miyata等[28]发现假性动脉瘤的发生与炎症状态无关。然而,Kaoru等[13]认为主动脉的炎症活动可能是出现假性动脉瘤的预兆。这也增加了术后应用糖皮质激素是否获益的不确定性。

本研究存在一些局限性:由于Takayasu动脉炎致主动脉瓣反流的发病率低,我们的Meta分析纳入的研究样本量普遍较小,且没有前瞻性随机对照研究,可能会造成选择性偏倚,进而对结论的可靠性产生影响。我们的Meta分析所纳入研究的平均临床随访时间存在差异(2~9年),可能会对术后并发症和长期死亡率的统计带来影响。

综上所述,根据当前的证据表明,主动脉瓣置换和主动脉根部置换对于Takayasu动脉炎所致主动脉瓣反流患者具有相当的术后死亡率和术后假性动脉瘤发生率,但主动脉根部置换可以减少术后瓣膜脱落/瓣周漏的产生,应该根据患者个体差异合理选择术式。由于受到纳入研究样本量、质量的限制,上述结论仍需开展多中心、大样本的随机对照研究以验证。