黄河流域城市韧性发展水平的时空演进及驱动要素分析*

石涛

一、引言

2020年以来,在全球新冠肺炎疫情等重大突发公共事件冲击下,城市韧性发展问题成为应急管理的热点话题。2021 年,国家“十四五”规划指出,扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展,注重优化中心城市和城市群发展格局,同时,明确提出要建设“韧性城市”,韧性发展成为黄河流域城市发展的重要方向。为此,科学探索黄河流域城市韧性发展水平的时空演变特征,找出城市韧性发展的驱动要素,对于提高黄河流域城市发展质量,优化黄河流域城市发展空间格局具有重要的现实意义。

2002年,倡导地区可持续发展国际理事会首次提出“韧性城市”,并将其引入城市与防灾研究中(Safa et al.,2016),但不同学科对韧性城市概念界定有明显差异。经济学角度的城市韧性是指区域经济经历外生冲击后能够回到冲击前增长水平的能力(Hill et al.,2008),强调恢复能力。灾害学角度的城市韧性包含经济韧性、社会韧性、制度韧性及基础设施韧性,突出暴露于致灾因子下的系统、社区或社会,及时有效地抵御、吸纳和承受灾害的影响,并从中恢复的能力(Jha &Miner,2013;The World Bank,2008)。社会学角度的韧性城市是指可持续的物质系统和人类社区的结合体,而物质系统的规划应该通过人类社区的建设发挥作用,更加重视社区成员的力量(Christensen &Krogman 2012)。同时,国内学者从低碳韧性城市(郑艳、王文军、潘家华,2013)、韧性城市的要素及对现代城市的挑战(仇保兴等,2020)等进行了分析。因此,无论学者从哪种角度阐释,城市韧性均强调城市面临危机的内在逻辑以及城市快速响应的应对能力。

城市韧性程度评估能够有效地指导韧性城市建设,如何构建一套科学有效的评估体系,学者们并未形成统一方案,比较典型的指标体系如Cutter(2005)、Xiaojun Dong et al.(2020)等从经济、生态、社会及基础设施方面探讨了韧性城市评估指标体系。周利敏(2016)认为城市韧性评估指标包括气候灾害韧性、经济韧性、社区韧性、组织韧性和基础设施韧性等层面。陈利、朱喜钢、孙洁(2017)认为韧性城市评估包括宏观、中观、微观三个尺度。陈奕玮、丁关良(2020)从产业集聚程度、经济增长水平、贫富差距、城市产业结构优化度及城市经济敏感度五个方面构建了城市经济韧性发展水平评价体系。可见,学者们关于城市韧性发展水平的评价体系大多包括经济、生态、社会及基础设施等多个方面(陈韶清、夏安桃,2020;朱金鹤、孙红雪,2020)。

综上,学者们从城市韧性概念及评估体系等多个角度对城市韧性进行了有益探讨,为文章研究提供了丰富的基础。但是,对城市韧性发展水平评估并未形成统一认识,且在研究视角上未聚焦于黄河流域地区,这为本文研究提供充足空间。为此,文章将从两个方面进行探索:一是构建黄河流域城市韧性发展水平评价指标体系,并基于2005—2019年样本数据评估分析黄河流域城市韧性发展水平的时空演进趋势。二是基于空间计量模型,分析黄河流域城市韧性发展水平的驱动要素。在此基础上,提出促进黄河流域城市韧性发展水平的政策建议,为“十四五”时期黄河流域韧性城市建设提供决策参考。

二、研究设计与数据说明

黄河流域城市发展存在不均衡性,影响城市韧性发展水平的要素较多。基于上文学者们的研究成果,构建黄河流域城市韧性发展水平评价指标体系,运用熵值法测算城市韧性发展水平,空间冷热点模型分析空间相关性,空间计量模型分析驱动要素,以求科学、客观地反映黄河流域城市韧性发展水平。

1.城市韧性评价指标体系

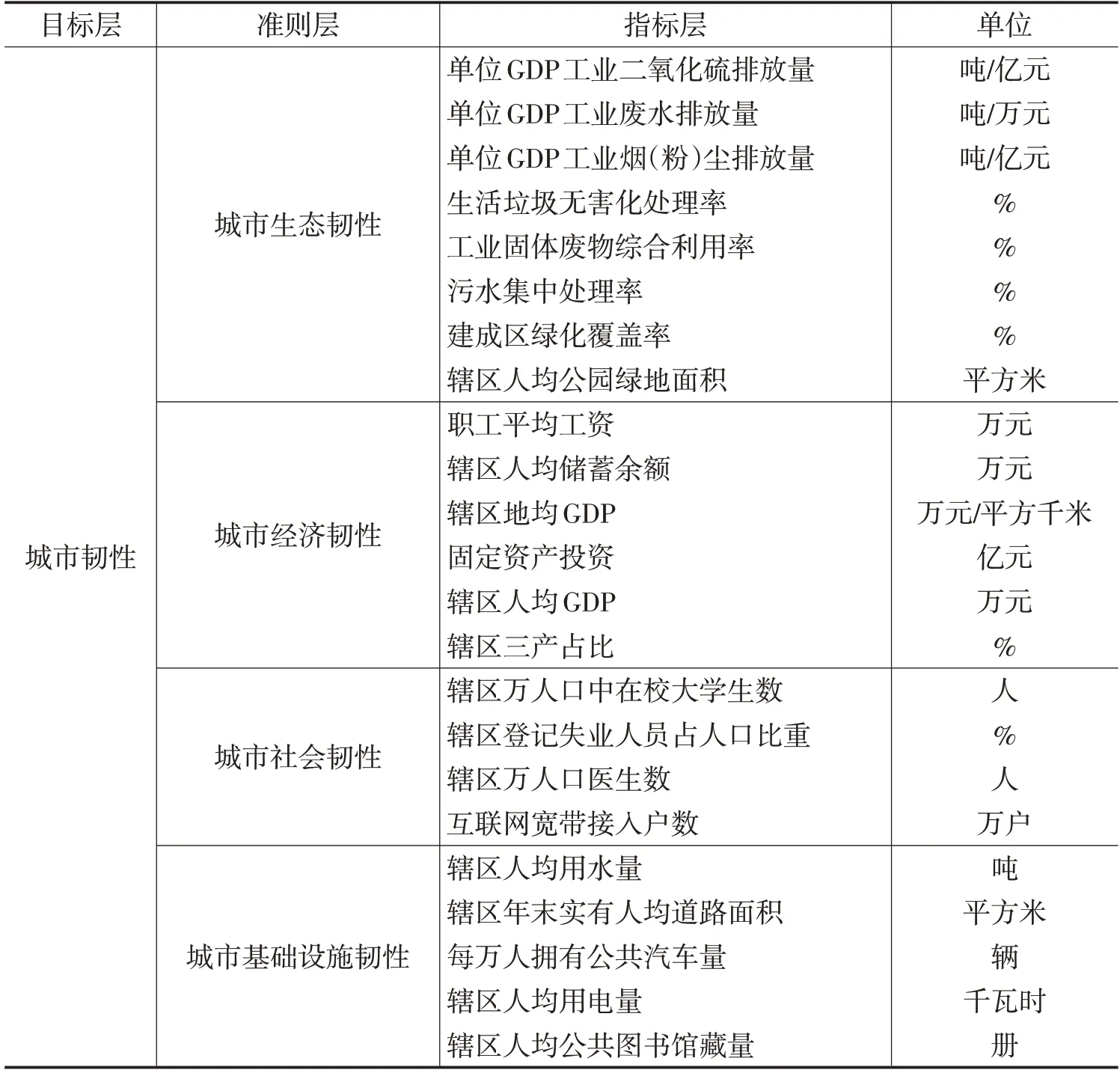

借鉴已有研究成果,结合黄河流域各地市发展实际,本文构建由城市生态韧性、城市经济韧性、城市社会韧性和城市基础设施韧性4个子韧性系统组成的城市韧性发展水平评价指标体系,如表1所示。

表1 黄河流域城市韧性发展水平评价指标体系

城市生态韧性。在城市发展过程中,城市生态可能面临排污系统和垃圾处理系统存在缺陷、公共绿地景观减少等风险,导致城市生态系统超负荷,为此,采用工业二氧化硫排放量等7 个指标来监测城市生态韧性。

城市经济韧性。城市经济韧性是城市韧性的重要因素,主要表现为面对未知经济压力和冲击时,迅速恢复并顺应变化、及时调整产业结构的能力,为此,选择职工平均工资、人均储蓄余额、地均GDP、固定资产投资、人均GDP及三产占比6个指标进行评价。

城市社会韧性。城市社会韧性是实现城市经济复兴和稳定发展的重要保障,为此,选择在校大学生数、失业人员占人口比重、医生数及互联网宽带接入户数4个指标。

城市基础设施韧性。城市基础设施是城市发展的重要载体,为此,选取用水量、用电量、公共汽车拥有量、道路面积及公共图书馆藏量5 个指标评价城市基础设施韧性。

2.城市韧性指数及驱动要素分析设计

第一,黄河流域城市韧性指数评价方法。

相对于层次分析法等评价方法,熵值法可以更加客观地评估指标综合水平(吕开宇、李春肖、张崇尚,2016;石涛,2020),由此,基于熵值法来测算第i年黄河流域城市韧性发展水平指数HERi,有:

式(2)中,xi表示相应指标值,负向标准化xi只需将的分子变为(max{x1,…,xn}-xi),pi表示样本指标权重,ej是第j 个指标的信息熵,dj为第j 个指标的效用值,n 是样本数量,从而得到不同样本的权重。

第二,空间相关性分析方法。

空间冷热点分析。空间冷热点分析能够较好地反映变量变化的高值、低值聚集区等异质性特点,弥补了空间全局和局部Moran’I 指数的不足。为此,采用Getis-Ord Gi*指数来区分黄河流域城市韧性发展水平的空间冷热点特征,有:

式(3)中,xi、xj均大于0,wij是反映空间单元之间关系的空间权重矩阵,用城市间的质点距离倒数表示,即=1/dij。同时,当G>1.96时,表明黄河流域城市韧性发展水平存在热点区域;G<1.96时,表明黄河流域城市韧性发展水平存在冷点区域。进一步地考察单个空间单元i 空间冷热性,可以使用局部Getis-Ord Gi*指数,有:

第三,驱动要素分析。

在国家大力推进黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略下,黄河流域城市间经济交往更为密切,为此,构建基于经济距离矩阵的空间面板模型,有:

式(5)及式(6)中,μi是地区效应,υi是时间效应,εit是随机误差项,ρ表示空间滞后项系数;Wij表示空间权重矩阵第i行第j列元素,定义为黄河流域城市间人均GDP差值绝对值的倒数;X表示一系列影响变量;η表示扰动项。经济发展由GDP 增速(rgdp)表示;产业结构由第二产业占GDP 比重(rindu)表示;财政政策倾向由财政支出与财政收入的比值(rfiscal)表示;人口增速由常住人口增速(rpop)表示;对外贸易水平由进出口贸易额占GDP比重(rfgd)表示。

3.数据来源

未经特殊说明,本文所采用数据均来自《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》及《中国城乡统计年鉴》。与以往依据黄河干流沿线来选择相关城市不同,我们以黄河干线及部分支线为依据来选择黄河流域的城市,以期更加全面地反映黄河流域城市全貌,剔除四川、甘肃等省份部分城市可获得性差的样本,选择了郑州、济南及兰州等51 个城市①,并最终构建了2005—2019年黄河流域51个城市的面板数据作为分析样本。对于部分城市数据的空缺值,采用五年移动平均值来补充。为了减少方差影响,对变量tresil、rindu、rfgd、rfiscal进行对数化处理,表2显示了黄河流域城市样本相关影响要素的描述性统计。

表2 相关变量描述统计分析

三、黄河流域城市韧性发展水平的时空演变

依据黄河流域城市韧性发展水平测算结果,分析黄河流域城市韧性发展水平变化趋势、韧性城市类型的空间格局变化特征演变,运用空间冷热点模型探索黄河流域城市韧性空间聚集演进特点,找出黄河流域城市韧性发展水平的时空演变规律。

1.黄河流域城市韧性发展水平的变化趋势

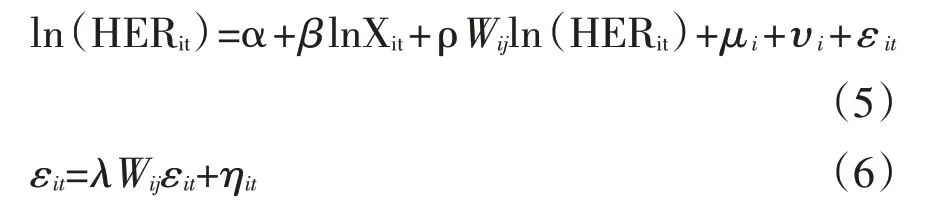

图1 显示了2005—2019 年黄河流域城市韧性发展水平变化趋势。依据图1 所示,黄河流域城市韧性发展水平均值在0.3628—0.4249 之间,表明在样本考察期间内,黄河流域城市韧性发展处于中等偏低水平;城市韧性发展水平整体呈现出“下降—上升”的向上波动趋势,其中,2005—2010年缓慢下降,2011—2019 年明显上升。2007 年以来,美国次贷危机爆发的负向效应,对国内地方政府的经济、财政等产生较大冲击,加之黄河流域大多数城市处于经济欠发达地区,城市韧性建设财政投入资金相对紧张。党的十八大以来,国家逐步从财政转移支付、专项基金引导及相关强制性惩罚制度完善等多个角度,加强生态环境保护力度,持续提出并贯彻落实中部崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家区域发展战略,政策红利释放有效地推动了黄河流域城市韧性发展水平的稳步提升。

图1 2005—2019年黄河流域城市韧性发展水平趋势

从黄河上中下游三个流域城市韧性发展水平的波动趋势看,黄河流域上游、中游及下游城市韧性发展水平均值分别由2005 年的0.3979、0.3586、0.4403 上升至2019 年的0.4631、0.3832、0.4458,年均分别增长1.09%、0.48%、0.09%,整体表现出波动向上的发展趋势。可见,在黄河三个流域中,黄河流域上游和下游城市韧性发展水平较高,中游城市韧性发展水平相对偏低。黄河中游、黄土高原是世界上水土流失最为严重的地区,且重工业密集,生态环境问题相对其他地区较为严重,在一定程度上制约了黄河中游地区城市韧性发展水平。

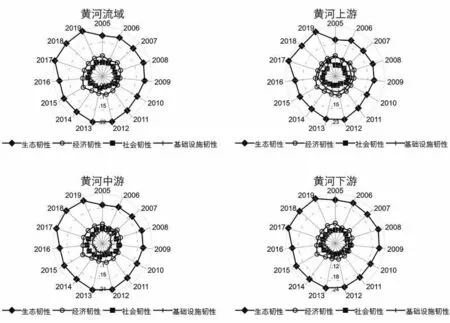

进一步地,观察黄河流域城市韧性发展水平子项来分析城市韧性发展水平变化主因,图2 显示了2005—2019年黄河流域城市韧性子项发展水平趋势。如图2所示,黄河流域城市的生态韧性、社会韧性发展水平稳步提高,经济韧性及基础设施韧性水平稳中有降。其中,生态韧性、社会韧性发展水平均值分别由2005 年的0.1769、0.0598 上升至2019 年的0.2144、0.0662,年均增长1.04%、0.72%;经济韧性、基础设施韧性发展水平分别由2005 年的0.0889、0.0707 降至2019 年的0.0856、0.0587,年均下降0.27%、1.26%。生态是黄河流域城市韧性发展的主要驱动因素,基础设施是制约要素。在国家践行五大发展理念、推进黄河流域生态保护和高质量发展的政策背景下,生态环境保护力度的加大提升了黄河流域城市的韧性发展水平,尤其是在水土保持、水污染治理、空气污染物排放治理等方面能力提升明显。但是,黄河流域大部分城市在基础设施方面的财政投入显不足,基础设施发展水平相对落后于经济发展需要,且明显低于长江流域、珠江流域等经济发达流域,制约了黄河流域城市韧性发展水平的提高。

图2 2005—2019年黄河流域城市韧性子项发展水平趋势

黄河流域上游城市的生态韧性、社会韧性发展水平稳步提高,经济韧性及基础设施韧性水平相对稳定。其中,生态韧性、社会韧性发展水平均值分别 由2005 年的0.1685、0.0509 上升至2019 年的0.2209、0.0741,年均增长2.07%、2.72%;经济韧性、基础设施韧性发展水平分别由2005 年的0.0935、0.0877 降至2019 年的0.0884、0.0798,年均下降0.40%、0.67%,得益于国家对生态环境保护力度的加大,尤其是对黄河上游水源区保护强度的提升,黄河上游生态及社会发展水平稳步提高,成为黄河流域上游城市韧性发展的主要驱动因素。

黄河流域中游城市的生态韧性发展水平稳步提高,社会韧性、经济韧性及基础设施韧性水平相对稳定。其中,生态韧性发展水平均值由2005年的0.1602上升至2019年的0.1941,年均增长1.28%;经济韧性、社会韧性、基础设施韧性发展水平分别由2005 年 的0.0807、0.0631、0.0545 降至2019 年 的0.0795、0.0621、0.0477,年均下降0.11%、0.12%、0.96%,得益于黄河中游黄土高原退耕还林、植树造林等生态工程的持续推进,黄河中游生态发展水平稳步提高,成为黄河流域中游城市韧性发展的主要驱动因素。

黄河流域下游城市的生态韧性、社会韧性发展水平稳步提高,经济韧性及基础设施韧性水平相对稳定。其中,生态韧性、社会韧性发展水平均值分别 由2005 年 的0.2065、0.0621 上升至2019 年的0.2329、0.0651,年均增长0.86%、0.17%;经济韧性、基础设施韧性发展水平分别由2005 年的0.0961、0.0477 降至2019 年的0.0925、0.0553,年均下降0.28%、2.07%。与黄河上游相似,在国家持续推进生态文明建设,推进黄河流域生态保护和高质量发展战略的政策背景下,黄河下游生态质量明显提升,成为流域城市韧性发展水平提升的主要动因。黄河是典型的泥沙型河流,水资源伴随泥沙的沉淀和水蒸发等逐步减少,水资源在一定程度上制约了黄河流域下游城市韧性发展水平的提升。来自《水利部关于黄河流域水资源超载地区暂停新增取水许可的通知》显示,2020年山东、河南等黄河中下游地区有6个地市地表水超采,明显高于其他地区。

2.黄河流域城市韧性发展类型的空间格局演变

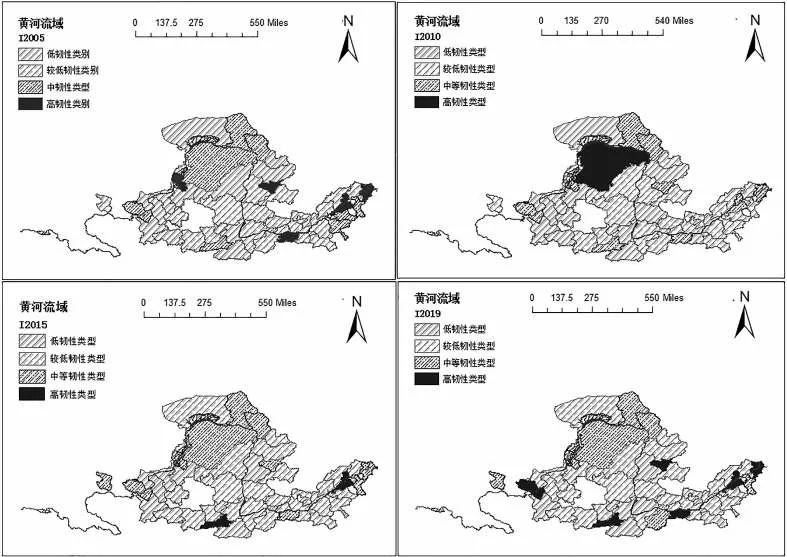

依据黄河流域城市韧性发展水平特征,选择0.3、0.45、0.6、0.7等四个节点,将黄河流域城市韧性发展水平划分为低韧性、较低韧性、中等韧性及高韧性四种韧性发展类型,同时选择2005 年、2010年、2015 年及2019 年四个时间点观察黄河流域城市韧性发展类型的空间格局演变,如图3所示。

图3 2005—2019年黄河流域城市韧性发展水平的时空演进趋势

总体来看,样本考察期间内,黄河流域城市韧性发展水平整体上移,呈现相对集中的空间分布格局。具体来看,2005年,郑州、济南等城市韧性发展水平处于高韧性类型、中等韧性类型的城市相对较少,空间分布相对零散;德州、洛阳、延安等较低韧性类型,开封、巴彦淖尔、定西等低韧性类型的城市数量较多,空间集中连片分布。2010 年,高韧性及低韧性类型城市范围逐步缩小,中等韧性、较低韧性类型城市范围逐步扩大,其中,较低韧性类型城市数量扩大幅度最大,高韧性类型城市数量缩小幅度最大,空间分布与2005 年基本相似。2015 年高韧性、中等韧性及较低韧性类型城市范围持续扩大,低韧性类型城市范围明显缩小,其中,较低韧性类型城市数量扩大幅度最大且空间分布更为集中连片。2019年,城市韧性发展水平上移明显,济南、郑州及太原等高韧性类型城市数量扩大至9 个,延安、临汾等较低韧性类型城市数量扩大至30 个,鄂尔多斯、西宁等中等韧性类型城市数量缩小至8个,商洛、天水等低韧性类型城市数量缩小至4 个,其中,高韧性类型城市范围扩大幅度最大,低韧性类型城市范围缩小幅度最小。空间分布上,高韧性类型城市分布较为零散,主要为黄河流域省会城市及国家中心城市;中等韧性类型城市分布相对集中,主要分布于黄河流域中游的河套平原地区;较低韧性类型城市集中连片分布,多位于黄河流域中下游地区;低韧性城市相对集中分布于黄河中游地区。

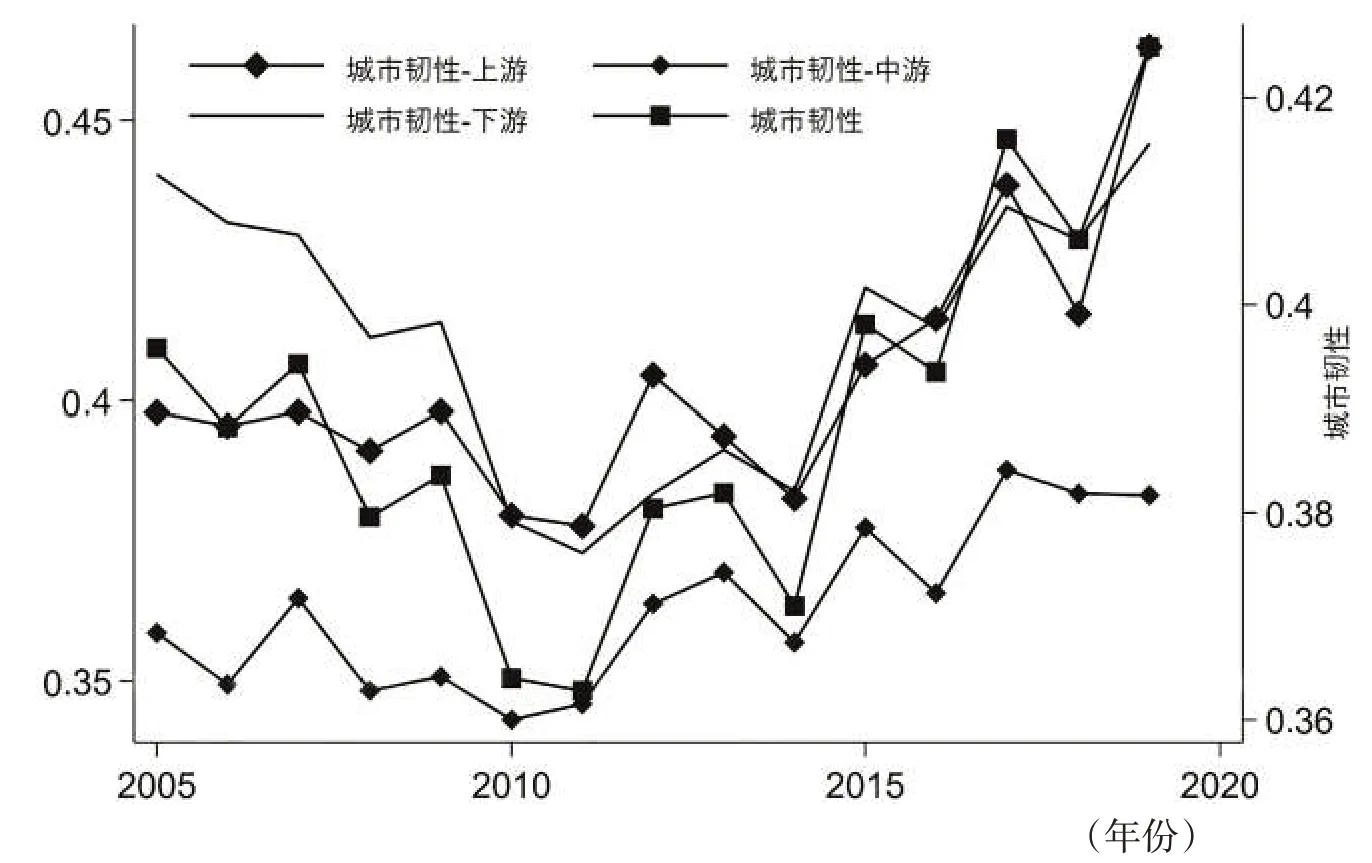

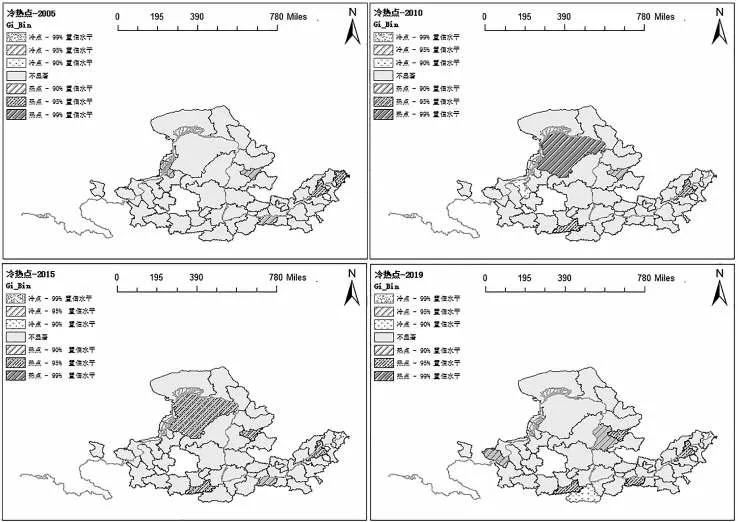

3.黄河流域城市韧性发展水平空间聚集特征

进一步地,观察黄河流域城市韧性发展水平高值或低值地区的空间聚集分布,如图4 所示。2005年,东营、滨州、济南及郑州等4 个黄河下游地区城市,以及太原、兰州等黄河中上游地区城市为城市韧性发展水平高值聚集区,形成黄河流域城市韧性发展热点地区,无冷点地区。2011 年,城市韧性发展水平冷热点地区空间分布变化较大。滨州、济南等2个黄河下游地区城市,以及西安、太原等2个黄河中游地区城市为城市韧性发展水平高值聚集区,连贯形成黄河流域城市韧性发展热点地区;中卫等1个黄河上游地区城市为城市韧性发展水平冷点地区,形成黄河流域城市韧性发展冷点地区。2015年,城市韧性发展水平冷热点地区空间分布变化明显。滨州、济南、郑州等3 个黄河下游地区城市,以及西安、太原等2 个黄河中游地区城市为城市韧性发展水平高值聚集区,连贯形成黄河流域城市韧性发展热点地区。2019年,城市韧性发展水平冷热点地区空间分布发生较大变化。滨州、济南、郑州等3个黄河下游地区城市,西安、太原等2个黄河中游地区城市,以及兰州、定西等2个黄河上游地区城市为城市韧性发展水平高值聚集区,连贯形成黄河流域城市韧性发展热点地区;商洛、吕梁等2个黄河中游地区为城市韧性发展水平低值聚集区,连贯形成黄河流域城市韧性发展冷点地区。

图4 2005—2019年黄河流域城市韧性发展冷热点时空演进趋势

可见,黄河流域城市韧性热点地区主要分布于黄河流域下游,冷点地区主要分布在黄河流域上游,与图3 中黄河流域韧性城市的四种类型城市空间分布格局基本一致。相对于黄河中上游地区,黄河下游地区沿线城市经济发展水平相对较好、劳动力资源丰富、多为高类型韧性城市或韧性发展热点地区。同时,郑州、西安以及济南等黄河流域省会城市城市基础设施建设水平明显高于流域内其他城市,城市韧性更强。

四、黄河流域城市韧性发展水平的驱动要素分析

黄河流域城市韧性发展存在明显的空间聚集效应。进一步地,运用空间计量模型探索黄河流域城市韧性发展的驱动要素,找出影响黄河流域城市韧性发展的关键要素。

1.基准模型估计结果分析

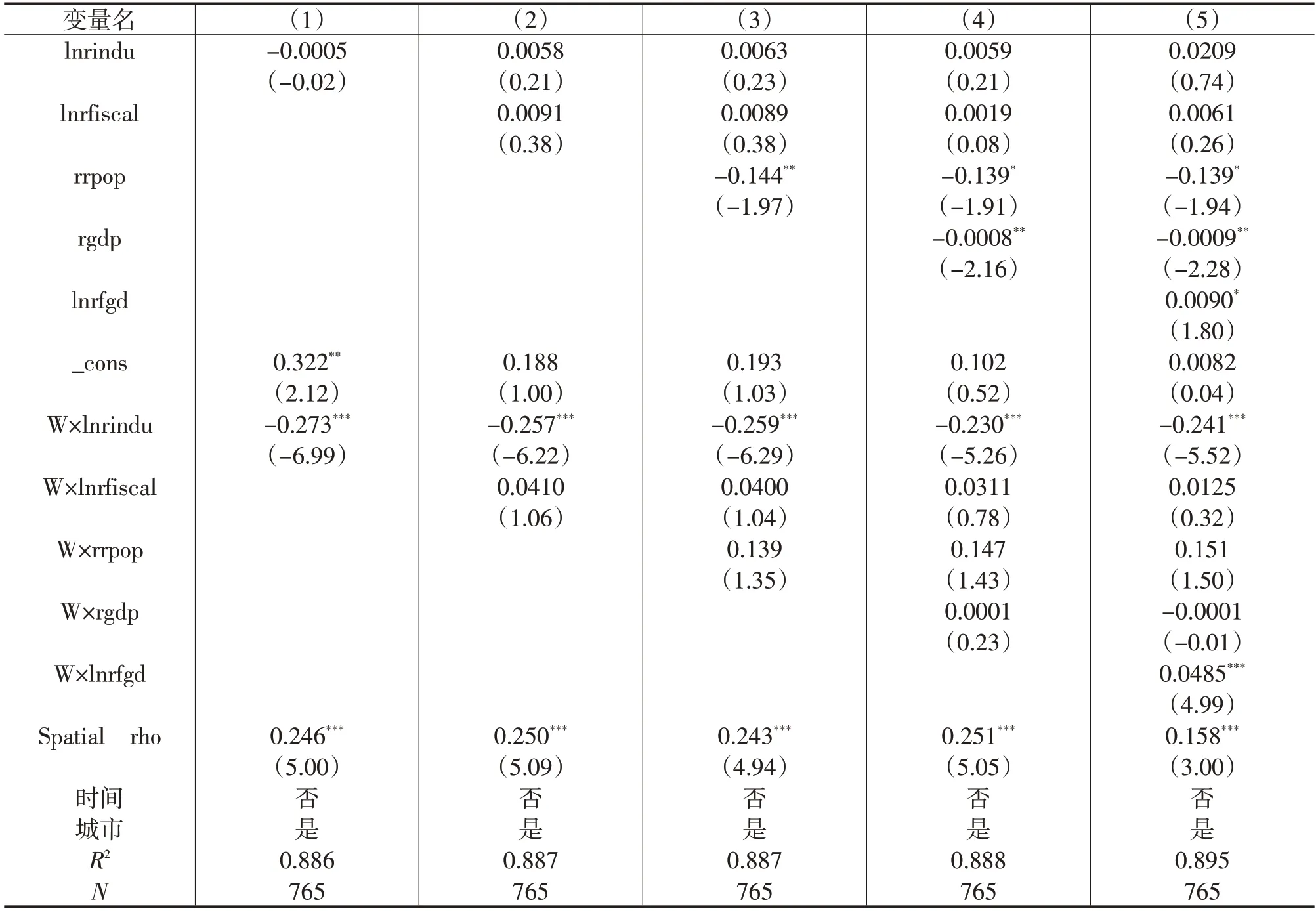

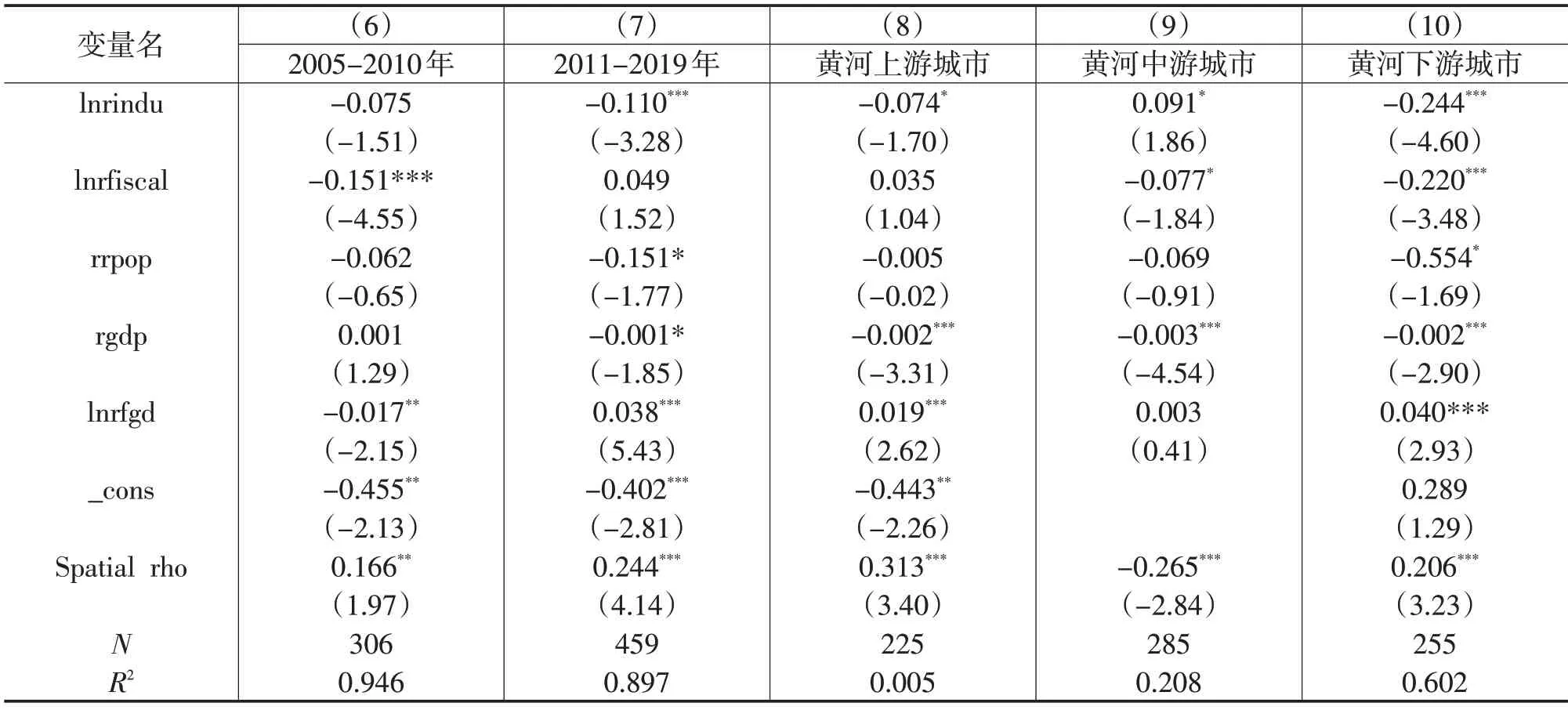

依据空间相关性及Huasman检验结果,采用随机效应的SDM模型进行基准模型结果估计。同时,为了检验估计结果的稳定性,采用逐步回归方式进行,表3显示了基准模型的估计结果。该表中,空间相关性系数Spatial rho均在1%置信水平上显著,表明黄河流域城市韧性存在空间依赖性关系。

表3 基准模型估计结果

变量人口增速在5%或10%置信水平显著为负,表明提高人口增速不利于黄河流域城市韧性发展水平的提高。人口增速加快,人口规模扩大需要与之匹配的经济、医疗、教育等社会资源以及水、能源等物质资源。而当前,黄河流域大部分城市普遍存在经济、教育、水等资源的供需不协调问题,城市生态、经济承载力不强,人口过快增长将导致城市承载力下降,不利于城市韧性发展水平的提高。变量GDP 增速在5%置信水平显著为负,表明GDP 增速加快不利于黄河流域城市韧性发展水平的提高。GDP 增速加快,过度追求经济增长规模,忽视了以结构优化为主的经济发展质量,将不利于城市韧性发展水平的提高。变量货物进出口总额占GDP比重在10%置信水平显著为正,表明对外开放水平的提高有利于提高城市韧性发展水平。同时,空间滞后项目系数W×lnrfgd在1%置信水平上显著为正,黄河流域经济距离相近城市对外开放水平的提高,将有利于本地城市韧性发展水平的上升。黄河是内陆河且大部分河段缺乏通航条件,黄河流域中上游地区多为黄土高原、喀斯特地貌,以航空、网络电商、铁路、跨境贸易等空中丝绸之路提升对外开放水平,可以有效解决黄河流域地理空间要素的制约,为经济发展创造新动能,提升城市韧性发展水平。同时,黄河流域空间经济距离相近地市对外开放水平的提高,会发挥示范引领作用,推动本地经济发展,从而推动本地城市经济韧性水平的提高。

2.黄河流域城市韧性影响要素的异质性分析

进一步地,基于空间自回归模型(SAR 模型)考察黄河流域城市韧性影响要素的异质性,如表4所示。

结合上文黄河流域城市韧性发展水平转折时间点,考虑美国次贷危机及欧债危机对城市经济韧性影响,以2010 年为界限将样本划分为2005—2010年、2011—2019年两个时间段,表4中列(6)—(7)显示了估计结果。列(6)中,财政收支比、进出口贸易额占GDP比重分别在1%、5%置信水平上显著为负,表明在2005—2010 年,扩大财政支出不利于黄河流域城市韧性发展水平的提高,对外开放水平同样未发挥出促进城市韧性发展的积极作用。在全球金融危机的影响下,黄河流域大部分城市财政支出较为紧张,扩大财政赤字会加重经济发展负担,不利于城市韧性发展。同时,大部分城市处于内陆地区,对外开放水平相对较低,未发挥出促进城市韧性发展的作用。列(7)中,第二产业占GDP比重、人口增速及GDP增速分别在1%或5%置信水平上显著为负,对外开放水平在1%置信水平上显著为正,表明在2011—2019年,第二产业比重扩大、人口以及经济增长速度加快,均对黄河流域城市韧性发展提出了更高要求,提高对外开放水平有利于提升黄河流域城市韧性发展水平。党的十八大以来,国家大力推进生态文明建设,践行绿色发展等五大发展理念,经济发展更加强调高质量,尤其是在黄河流域生态保护和高质量发展战略下,黄河流域发展更加注重生态优先,倡导产业绿色化。同时,2019年,黄河流域沿线省份山西、内蒙古、山东、河南、陕西、甘肃、青海及宁夏第二产业占GDP比重分别为43.8%、39.6%、39.8%、43.5%、46.4%、32.8%、39.1%、42.3%,产业服务化已经成为黄河流域产业发展的主流,提高第二产业比重将不利于黄河流域城市韧性发展水平的提高。人口及经济增速、对外开放水平的影响与上文基本一致。

表4 黄河流域城市影响要素异质性空间自回归模型估计结果

同时,依据黄河水利委员会标准,将内蒙古托克托县河口镇、郑州桃花峪作为分割点,将黄河划分为上游、中游及下游三个流域,列(8)—列(10)显示了估计结果。变量第二产业占GDP 比重在黄河上游及下游样本中显著为负,在黄河中游样本中显著为正,表明扩大第二产业比重不利于黄河上游及下游地区城市韧性发展,有利于黄河中游地区城市韧性发展。黄河下游地区城市多处于后工业化时期,产业结构以服务型经济为主,同时,黄河上游地区具有生态涵养功能,提高第二产业比重将不利于黄河上游及下游地区城市韧性发展水平。正如上文指出,黄河中游经济韧性水平有下降趋势,提高经济发展质量成为提升黄河中游城市韧性的关键选择。黄河中游地市煤炭、石油、铁及原盐等资源丰富,加强能源科技创新,减少二氧化硫、二氧化碳等污染排放,加快能源型企业绿色化转型发展,有助于提高城市经济发展韧性水平。变量财政收支比在黄河中游及下游样本中显著为负,表明扩大财政收支比,实行扩张型财政政策不利于黄河中游及下游地区城市韧性发展。近年来,黄河中游山西、内蒙古及黄河下游部分城市出现债务违约事件,扩大财政收支比会加重地方经济发展负担,不利于城市韧性发展水平的提高。变量人口增速在黄河下游样本中显著为负,表明人口快速增长,在黄河下游城市现有城市承载力状况下,将不利于城市韧性水平提升。变量GDP 增速及对外贸易占GDP 比重的影响与上文基本一致。

3.空间效应分析

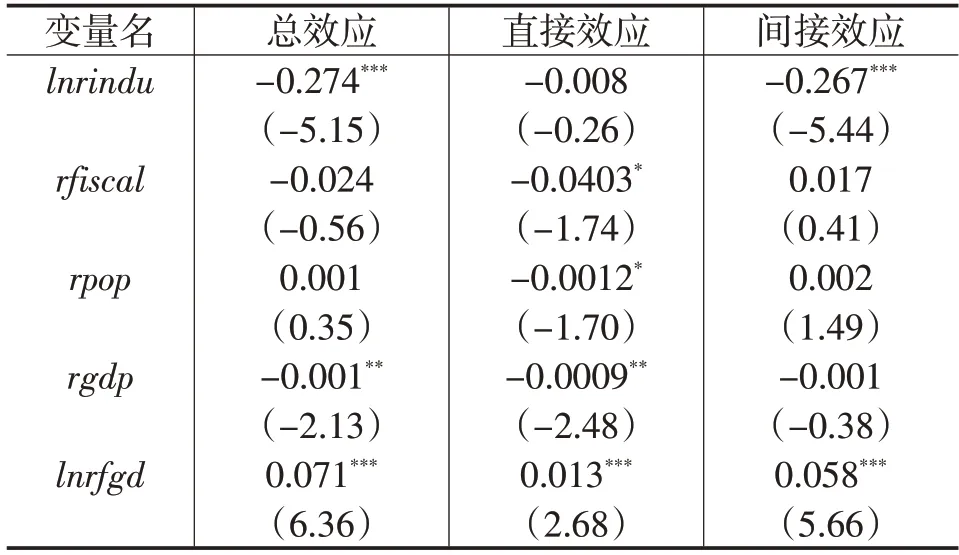

进一步地,空间计量模型给出了基于经济矩阵的黄河流域城市韧性发展影响要素的空间总效应、直接效应及间接效应(如表5所示)。

表5 黄河流域不同要素的空间效应分析

第二产业占GDP 比重的总效应及间接效应均在1%置信水平上显著为负,表明第二产业占GDP比重对黄河流域城市韧性发展产生负向影响。同时,第二产业占GDP 比重提高,黄河流域相关外部城市的韧性发展水平亦会下降。财政收支比及人口增速的直接效应均在10%置信水平上显著为负,财政收支扩大及人口增速的提高对黄河流域内部城市的韧性发展均起到减弱作用。GDP 增速的总效应及直接效应在10%置信水平上显著为负,表明提高GDP 增速对黄河流域城市韧性发展产生负向影响,同时,GDP 增速提高,黄河流域内部城市的韧性发展水平亦会下降。对外开放水平的总效应、直接效应及间接效应在1%置信水平上显著为正,对外开放水平的提高对黄河流域全域、本地或者邻近地区城市韧性发展均起到促进作用。

五、结论与启示

基于2005—2019年黄河流域51个城市面板数据样本,文章构建并利用熵值法评价了黄河流域城市韧性发展水平,分析了黄河流域城市韧性发展的总体特征、时空分布格局及空间聚集演进特点,运用空间计量模型从黄河流域全样本、上中下游等分析了影响黄河流域城市韧性发展的驱动要素,得出结论如下:一是黄河流域城市韧性发展整体处于中等偏低水平,表现出先下降后上升的向上波动态势,生态韧性、社会韧性提升较快,经济韧性及基础设施韧性提升相对较慢。二是黄河流域城市韧性整体逐步上移,呈现出较为明显的相对集中空间分布格局。三是人口及GDP 的快速增长对黄河流域城市韧性发展提出了更高的要求,而黄河流域经济邻近城市的对外开放则显著提升了本地城市韧性发展水平。

“十四五”时期,提升城市韧性发展水平是黄河流域城市发展的重要方向。基于上述结论,得出四点启示:

一是坚持生态优先持续推进黄河流域城市韧性建设。把握好黄河流域生态保护和高质量发展,以及“十四五”时期国家大力推进韧性城市建设的历史机遇期,充分发挥好黄河的生态优势,逐步释放生态优先的政策红利,以郑州、西安等国家中心城市,兰州、太原、济南等省会城市以及洛阳等区域中心城市打造黄河流域韧性城市示范样本,通过区域引领作用带动黄河流域上中下游城市韧性水平的提高。

二是科学差异化提升黄河流域城市韧性发展水平。充分抓好国家新基础设施建设的历史机遇,通过建立财政引导基金等多种方式,加大5G 等城市公共基础设施建设,补齐黄河流域城市公共基础设施建设短板,不断提升城市基础设施韧性水平。同时,降低黄河流域城市经济GDP 增速预期,坚持优结构、扩内需、提质量,适时推出绿色GDP考核机制,强化经济韧性建设,其中,黄河上游地区可加快发展航空经济、文旅经济等;黄河中游地区,尤其是太原、铜川及吕梁等资源型城市,要加大企业绿色转型力度,同时,加大医疗、教育等社会福利投入,强化城市社会韧性能力建设;黄河下游地区需要加大经济韧性建设力度,在做大经济规模的同时,强化先进制造业、战略新兴产业等实体经济在经济结构中的比重,持续优化经济结构。

三是加强人口研判,超前谋划黄河流域城市韧性发展规划。正视黄河流域水资源相对匮乏,以及人口规模大、人口增速快的客观事实,利用好郑州大学、山东大学等双一流学校在人口学、社会学等方面的科研优势,加强对黄河流域人口规模、增速,人口流入流出规模、增速及方向的监测及研判力度,加快研制与潜在人口规模相匹配的水、粮食、生态等城市承载力要素相互匹配的城市韧性发展规划,不断提升黄河流域城市韧性发展水平。

四是打造内陆开放高地,夯实黄河流域城市韧性发展基础。利用好黄河流域干线城市丝绸之路经济带重要通道的地理优势,黄河流域生态保护和高质量发展的政策优势,以郑州、兰州、西安等国家中心城市为重要基点,围绕航空、铁路、公路、跨境电商等,在黄河上游、中游、下游布局数个中西部内陆开放高地,充分释放内陆开放高地对区域城市的辐射带动作用,形成中原城市群、关中城市群及呼包鄂榆城市群协同发展的局面,激发黄河流域城市经济发展新动能,夯实黄河流域城市韧性发展基础。

注释

①样本包括太原、晋城、朔州、忻州、晋中、临汾、吕梁、运城、鄂尔多斯、呼和浩特、包头、乌海、巴彦淖尔、济南、淄博、济宁、泰安、聊城、菏泽、德州、滨州、东营、郑州、开封、洛阳、安阳、濮阳、济源、新乡、焦作、鹤壁、三门峡、商丘、西安、铜川、宝鸡、咸阳、渭南、商洛、延安、榆林、兰州、白银、定西、天水、西宁、银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫等51个城市。