陕北无定河流域窑洞民居景观的基因识别与保护

西安建筑科技大学 冯新雅 韦娜(通信作者)

黄土高原是中国四大高原之一,孕育了独具特色的陕北窑洞文化,是天人合一发展观的表现形式。窑洞文化和黄土地貌环境的有机结合,形成了地域特色明显的黄土文化[1]。窑洞是黄土高原丘陵沟壑区最具特色的建筑形式,远古时期为满足避暑防寒的需要,窑洞建筑作为祖辈物质生活的载体得以延续。但在快速发展的城市化建设下,承载着中华文化的陕北窑洞传统村落正面临着环境危机,使该地区传统村落的传承受到严峻挑战。文章主要以“古村”作为研究对象,并以陕北地区具有传统村落的特征的窑洞作为核心研究范畴,对其景观基因展开研究,剖析不同景观要素之间的具体联系及特征,以期为修复其原有景观提供新的思路[2]。

1 陕北无定河流域传统聚落的概况

1.1 无定河流域的概况

无定河坐落于陕西省的北部,是榆林地区最大的一条河流,它的上游,有一条红柳河,其东北方向紧邻榆林靖边县、乌审旗,而其东面紧邻榆阳区、横山区,东南方紧邻绥德县,可见其地理位置十分特殊[3](图1)。

图1 无定河流域概况

1.2 无定河流域传统窑洞聚落分布

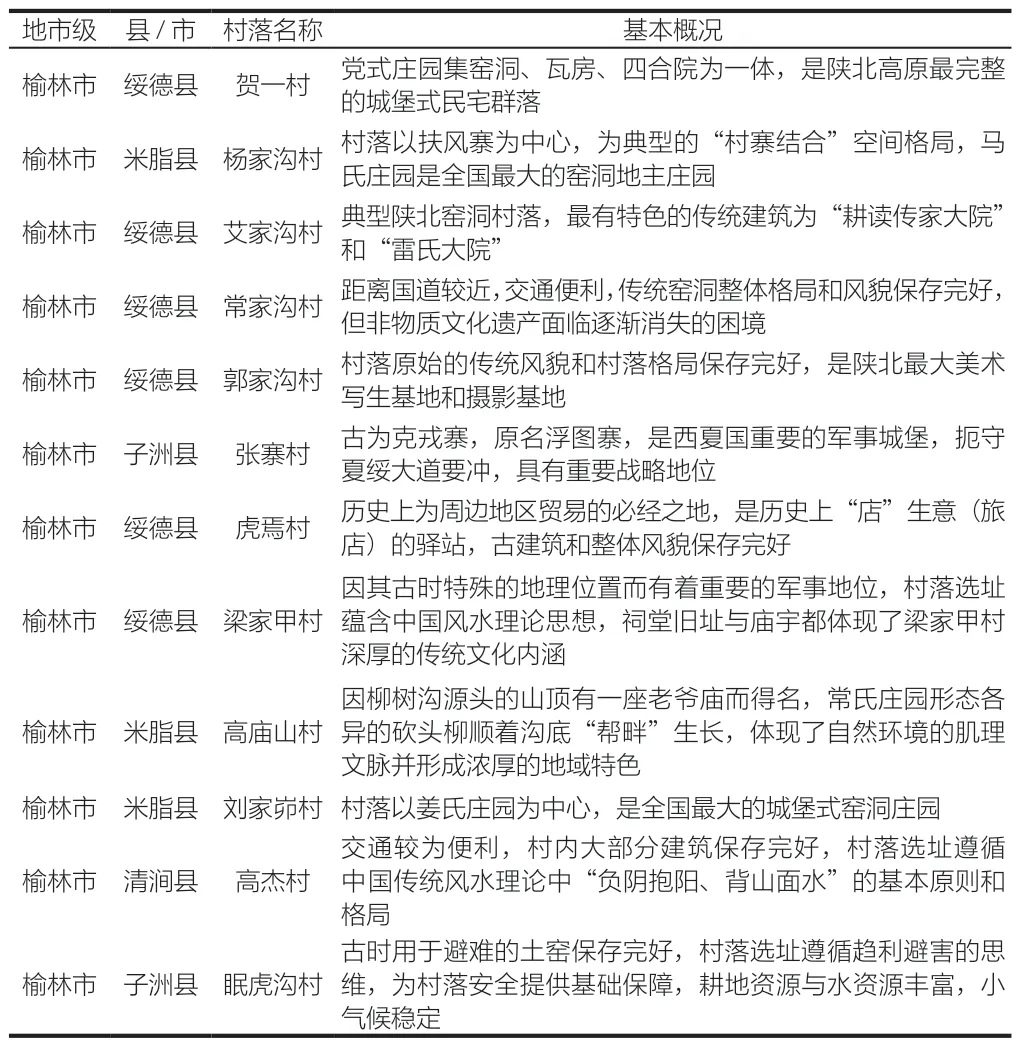

无定河流域地形地貌自西北向东南依次为风沙区、黄土状丘陵沟壑区。文章参考中国历史文化名镇名村名录、中国传统村落名录、陕西省传统村落名录等,初步统计出无定河流域传统窑洞聚落共20 个,且大多集中于下游地区(图2)。

图2 无定河流域国家级传统村落分布图

1.3 典型窑洞聚落的选取

基于上述陕北无定河流域国家级传统村落的分布资料,无定河流域范围内分支水系众多,为研究范围增加了不确定性,因此文章重点研究绥德县、米脂县、子洲县、清涧县在内的12 个国家及传统村落。较之其他村落,这些古村落或历史风貌保存较为完好,反映了古村落村民的历代生产生活方式和地域空间特色,或有独特的空间布局及丰富的古建筑,具有保护和研究价值。依据黄土塬、黄土峁、黄土梁等陕北不同地貌类型进行典型村落的选取,对无定河流域传统村落具有普适意义。这些代表性聚落均被列为国家级传统村落名录,具有一定的研究价值,村落历史与文化习俗等资料较为完善,更便于开展研究(表1)。

表1 无定河流域典型村落信息汇总

2 陕北无定河流域窑洞民居景观的基因识别

2.1 景观基因理论及识别体系

2.1.1 景观基因理论

从生物学的角度概括,基因可以将染色体作为载体进行自我复制,亦可产生突变或变异,从而用新的基因来取代以往固有的基因类型[4]。在1990 年代时期,著名研究学者刘沛林对于文化基因的概念解释予以了全面概括,而且在诠释过程中,其还把该概念充分融入了人文地理的学科研究当中。并且研究提出了“景观基因”一词,他认为景观基因是造成各地方文化景观不同的主要原因,与生物学当中的生物基因基本类似,有着一定的变异性和特殊性特征[5]。窑洞民居景观基因是指窑洞民居景观遗传的基本单位,是区别于其他景观的本质要素,根据其属性和形态可分为两种不同景观基因类型:一种为物质文化类型,另外一种为非物质文化类型。而物质形态主要包含了山水、植被等,而非物质形态主要包含了文化习惯、当地民俗等。

2.1.2 景观基因识别体系

文章对无定河流域12 个国家级传统村落的窑洞民居进行了整理,并借鉴二维形态识别模式分析法、三维形态识别模式分析法、视觉与感知分析模式法、结构特征分析模式法等物质景观基因识别方法[5],以及分析比较法、资料记录法、观察法等非物质景观基因识别方法,将传统村落文化景观基因划分为6 大类17个指标,构建出陕北无定河流域窑洞民居的景观基因识别指标体系(如表2)。

表2 窑洞民居景观基因识别指标体系

2.2 陕北无定河流域窑洞民居景观的基因识别结果

2.2.1 物质文化景观基因特征

1)环境特征:沟壑纵横。

陕北无定河流域是典型的黄土高原丘陵沟壑区地貌,沟壑纵横、干旱少雨,属温带大陆性季风气候区。从窑洞民居的分布情况来看,其主要分布于无定河二级支流及支毛沟中,按选址位置可将其分为河谷平原型、坡麓台地型、支毛沟型、梁峁坡型。张寨村和高杰村位于河谷平原地带,周边被群山围绕,其平面形态和空间布局均呈带状分布于无定河的主河道或支流河道的平坦川地上,街巷格局呈网状分布。郭家沟村地处黄土高原腹地,是典型的黄土丘陵峁梁地带,呈分散状分布于坡麓台地,两侧山势较为平缓,川道内有小溪淌过,空间及街巷格局呈带状分布。高庙山村和刘家峁村均选址于支毛沟,呈枝状分布于无定河二级支流的河谷内。眠虎沟村选址于陕北黄土高原中部沟壑的纵横区,村落呈枝状分布于河岸东西侧山梁的半山腰处,其空间及街巷格局呈带状分布。杨家沟村呈枝状分布于支毛沟,是典型的村寨结合型村落,以扶风寨为中心,街巷格局呈网状分布。艾家沟村和常家沟村地处黄土高原腹地,是典型的黄土丘陵峁梁地带,均呈枝状分布于支毛沟。贺一村选址于前脑畔山向南延伸的三道小岭及所形成的两道浅沟中,空间布局呈现新村与庄园共存的形式,街巷呈枝状分布。梁家甲村和虎焉村呈线状分布于梁峁坡,主要位于地势较高的梁峁坡和沟脑缓坡地带,村落呈散点状分布,街巷空间呈网状分布。

2)建筑特征:多为靠崖式窑洞。

陕北无定河流域以靠崖式窑洞为主,形制多为三孔、五孔,兼具独立式窑洞和厢窑四合院。贺一村和高杰村存在着多种窑洞,每个窑洞的建筑形式都不相同,建筑布局与北京四合院略有相通之处,主要由大门、倒座、院落、正厢房、影壁所构成,多采用中轴对称的布局方式,尊卑分明;杨家沟村和艾家沟村以厢窑式窑洞四合院为主,其中杨家沟村平面呈前后串联式院落;常家沟村和郭家沟村以靠山接口式窑洞为主,村落平面呈围合式;张寨村和虎焉村以多孔联排式窑洞院落为主,呈折线或曲线排列,且建筑形式多为“一”字型;梁家甲村和刘家峁村以厢窑式窑洞四合院为主;高庙山村以厢房式窑洞四合院为主;眠虎沟村以靠崖式窑洞和独立式砖石锢窑为主。

窑洞民居以平屋顶居多,其中刘家峁村和高杰村屋顶形式为平坡结合型;山墙造型为“口”字型和“几”字型;屋顶形式多为嵌入式组合木门窗,厢房多为一层;砖、木、石为主要建筑材料,石窑最为常见(石材)、土窑(老黄土)、“接口窑”(石制窑脸和土窑窑洞相结合);局部装饰主要集中在女儿墙、挑檐、窗棂等部位,常见装饰有神龙、云纹龙纹、木制窗格、莲花、金刚、“十”字花纹,木雕、砖雕、石雕技艺也融入窑洞建筑设计中。

主体性公共建筑主要分为几类:(1)宗族宗教建筑:古庙宇、吉庆堂、厚德堂、真武祖师庙、齐天大圣庙、关圣帝君庙、龙王庙等;(2)主体性民居建筑:党式庄园、常氏庄园、姜氏庄园、耕读传家大院、雷氏大院等;(3)军事遗址类建筑:古城寨、古城墙、烽火台等;(4)红色历史遗迹建筑:转战陕北纪念馆、十二月会议旧址、中央警备三团旧址、毛泽东旧居等。

2.2.2 非物质文化景观基因特征

陕北地区因其地理位置的影响,交通闭塞、经济发展较为落后,在历史上很少受到外来文化的影响,因此保留了陕北地区独有的民族特色和创作意识,创造了别具一格的非物质文化景观。

陕北无定河流域传统村落的主要习俗有剪纸、刺绣、秧歌、石雕技艺等。其中贺一村传统习俗为秧歌、唢呐、剪纸、石雕、婚俗,均为国家级非物质文化遗产;杨家沟村保留有转九曲、庙会、米脂民歌等习俗,转九曲又称转灯,在欢度春节时布置花灯,是流传于黄河流域的一种民俗活动;艾家沟村的传统习俗为秧歌、民歌、剪纸、五魁十三花,其中剪纸艺术无人继承,正面临着逐步消失的困境;常家沟村传统习俗为秧歌、民歌、剪纸、石雕技艺;郭家沟村保留有陕北民歌《三十里铺》、陕北秧歌、说书、剪纸、三官庙庙会等习俗;虎焉村传统习俗为唢呐、秧歌、剪纸、“店”文化;高庙山村保留有陕北剪纸、面花、祈雨等习俗;眠虎沟村保留有陕北道情、绥米唢呐、剪纸、庙会等习俗。

按照陕西地区的语言划分来看,对于传统村落使用的方言来说,其主要使用晋语、江淮官话等。陕北村落由于离山西比较近,所以绝大多数居民使用的方言属于晋语[6]。这当中,无定河流域的米脂县、子洲县、绥德县的传统村落,他们所讲的方言也基本上是晋语。

在无定河这片区域当中,传统村落的宗族文化特征十分凸显,而且在传统村落的整体文化当中占据着不可小觑的地位,普遍具有姓氏文化,张家寨以张姓为主,贺一村以贺姓为主,仅有少数外姓。

3 陕北无定河流域窑洞民居的传承与保护

通过对陕北无定河流域窑洞民居景观基因的识别和梳理可知,其面临着传统乡土建筑及非物质文化遗产逐渐消失的问题。目前,国家、政府层面制定了相应的政策文件,强调要着重落实传统村落的保护工作。根据陕北无定河流域窑洞民居面临的实际问题,文章从以下方面加强对其的传承与保护。

3.1 发展生态文明建设

生态文明是人类社会进步的重要成果,也是实现人与自然和谐发展的必然要求。随着新型城镇化建设的加速,当地出现了“千村一面”现象,导致村落建筑风格和生活环境发生变化。陕北窑洞建筑是中华文化的瑰宝,但一味对其进行全面保护,不仅不能改善村民的生活条件,而且会带来较大的财政压力。对于传统窑洞的保护,应“取其精华、去其糟粕”。改善传统窑洞建筑整体采光较差,且比较潮湿,因此针对窑洞国家允许可以进行改造和局部维修。而针对新建设的农村住宅,也可以适当融入陕北窑洞建筑风格,这样能够促进陕北地区村落整体居民居住宅的乡土化气息和地方特色显示。

3.2 发展旅游、文化产业

文化产业的发展是传统村落非物质文化遗产资源得到传承的有效途径,在发展的过程中融入“互联网+”战略,以科学合理的方式帮助传统乡土建筑焕发新活力。由于陕北窑洞主要集中在黄土高原上,而且这里的红色革命文化十分浓厚,有着悠久的红色革命历史,适合打造宣传和推广红色革命文化的旅游路线。就无定河流域窑洞民居而言,可对当地红色文化进行大力宣传,如杨家沟革命纪念馆、转战陕北纪念馆,打造线上展厅并附语音讲解。绥德石雕刻技艺远近闻名,而且在附近的村落还会有很多城堡,城堡在整个陕北地区有着很高的艺术价值,打造周边纪念产品,如党式庄园、烽火台等富有历史价值的遗址遗迹,设计钥匙扣、书签等纪念品,既促进了文化产业的传承,又带动了当地村民的经济收入。这些举措更好地推动了当地文化产业,以及旅游产业等多方面产业之间的相互融合与发展,更为乡村经济社会的快速发展注入了新的活力[7]。

3.3 发展乡村振兴战略

基于国内政策背景的支持下,“一村一品”被作为了主要推广的一个品牌理念,而且以村落为主导,充分利用每个村落的不同地域优势,形成了一个多村落、共同聚集的市场景象,制造更多的有特色的区域产品和地域产业,如此可以快速提升每个村落的整体经济实力,特别是对于贫困地区可以给予精准扶贫,帮助农民脱贫致富的一条重要途径[7]。拥有深厚的革命传统文化、出产营养价值颇高的农副产品、发达的山地畜牧业是陕北地区的优势。对于陕北地区来说,有着很多窑洞民居,这些民居呈现出了多种多样的文化景象。举个例子来说,郭家沟村作为国家级非物质文化遗产保护村落,有着极具特色与历史的传统文化风格,这些文化艺术都属于非物质文化遗产文化传承艺术,比如有石雕艺术等。因此,必须充分利用传统村落当中的不同民族文化特色,深入挖掘他们的差异性及文化内涵,通过合理科学地开发,结合现代艺术和文化理念,创造出能够符合现代人审美需求的村落文化,这将为传统村落日后的传承与发展奠定一定基础。

4 结语

陕北无定河流域窑洞民居承载着丰富的历史文化信息,文章主要针对典型的窑洞予以剖析,就其文化景观的构成体系和景观基因方面设立了分析指标,并进行详细剖析,最后指出窑洞民居的保护措施,为该地区传统文化景观的保护和传承提供了科学依据。