现代建筑中地域性元素的转译与运用

王 薇,夏宇轩,方必根,2

(1. 安徽建筑大学 建筑与规划学院,安徽 合肥 230601;2. 安徽建筑大学 建成环境与健康重点实验室,安徽 合肥 230601;3. 绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室,安徽 合肥 230031)

由于城市化进程的快速推进与建设活动的大量开展,现代建筑的设计手法越来越多元化。其中,地域性建筑因承载了所在地区的文脉信息而表现出一定的地域性特征,成为地域文化的载体和产物,又因不同的历史文化、地理环境、社会背景等因素,呈现不同风格,形成了特色鲜明的建筑群体。

目前,多数学者聚焦于分析单一的地域性建筑特征,而对地域性元素转译方式的研究较少。本研究以某高校实验综合楼为例,探讨地域性元素在现代建筑中的深层次运用,并剖析其中应用的新技术,以期为新时代地域建筑的创作提供设计思路。

1 地域建筑的概念及其影响因素

1.1 地域建筑的概念与内涵

费孝通先生在《乡土中国》一书中提及:“中国社会的基层是乡土性的,从这基层上曾长出一层比较上和乡土基层不完全相同的社会,而且在近百年来更在东西方接触边缘上发生了一种很特殊的社会。”这里所提到的乡土性和地域性是一脉相承的。“地域性”的概念最早来源于人文地理学,其主要任务是分析不同地区的差异,并总结出一定的规律。地域主义中将人和自然看作统一的整体,在自然环境的制约下,人类的生产生活受到很大的影响。建筑与自然的协调同样也体现了一定的地域性,并且结合了建筑所在地区的人文及社会因素。因此,地域性建筑可以总结为适应当地人文、自然及社会的建筑[1]。

地域建筑有着独特的内涵,因受到当地同质的自然地理环境和社会文化条件的制约,构成了建筑风格和形式的基本特点,并产生了两种不同的说法。第一种是传统上的,即狭义上的地域性建筑,这种建筑主要强调所在地区的气候、自然环境等对建筑的影响,一般采用当地的传统材料、工艺和施工技术建造;第二种是广义上的,即以利用现代技术和材料为主,适当地表现出当地地域文化特征的建筑[2]。

1.2 地域建筑的影响因素

任何一栋建筑都不是孤立存在的,与之相关的地理环境、历史传统、人文情怀等都会对其造成一定的影响,地域建筑更是如此[3]。

1.2.1 地理气候的影响

地形与气候是影响建筑形式的主要因素,地形因素对建筑的影响比较稳定,地形的不同会影响建筑的排布和高度的设置。例如黄土高原地区土质较为松软,不适宜建造较高的建筑,否则由于重力的影响,会造成土地下沉、水土流失,危害自然环境;而对于地形较为复杂的地块,建筑则要分散布置,不宜过度集中。

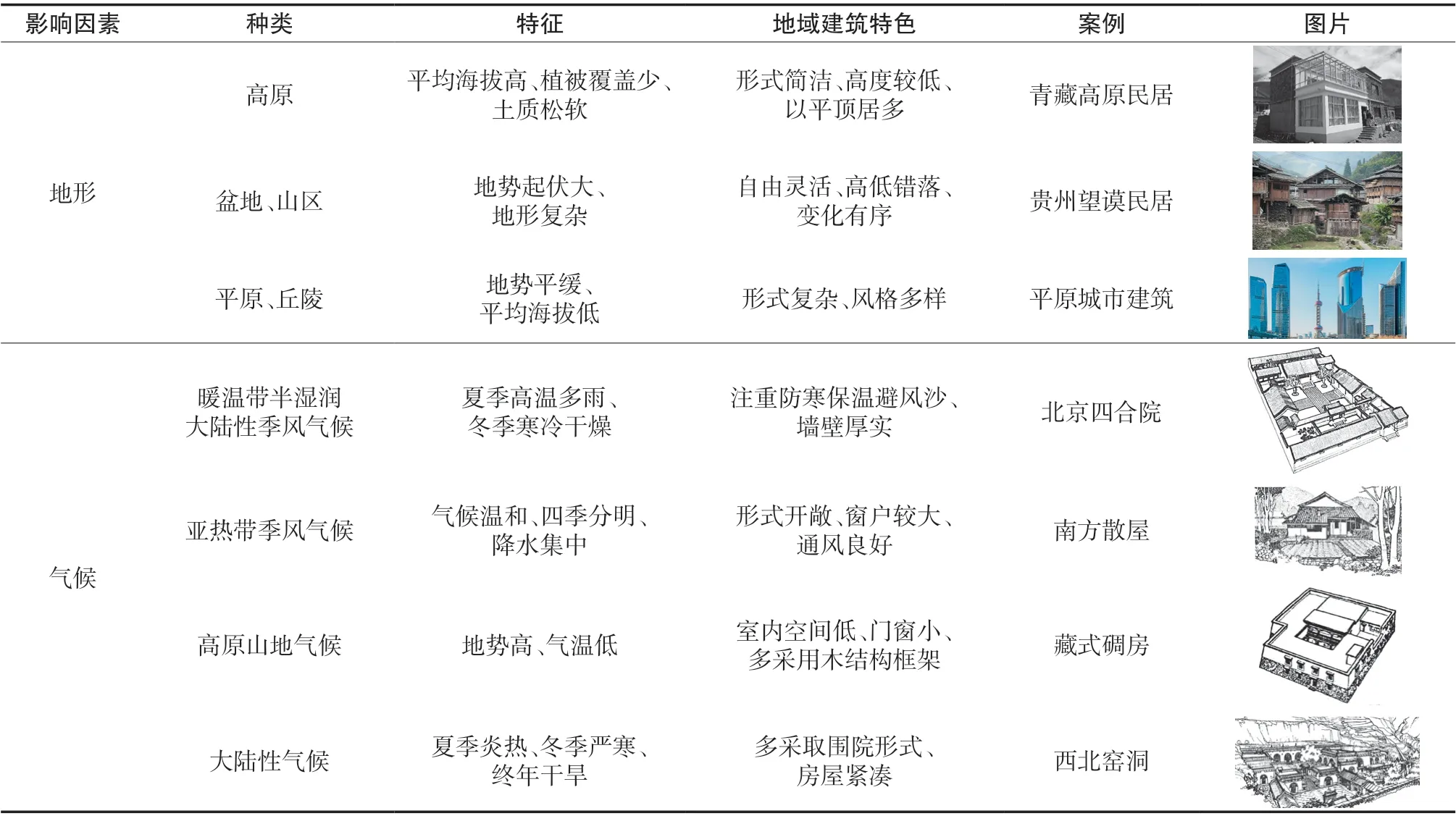

在气候方面,南方湿润多雨,建筑的布局形式一般灵活紧凑,占地面积较小,与周边环境结合紧密;而北方寒冷干燥,建筑一般呈包裹形态,结构形式较为敦实。具体分类见表1。

表1 地形与气候对地域建筑的影响

因此,对于地域建筑而言,不能一味地追求某一建筑形式,而忽略了当地的地形地貌和气候条件,要综合考虑、因地制宜。

1.2.2 文化因素的影响

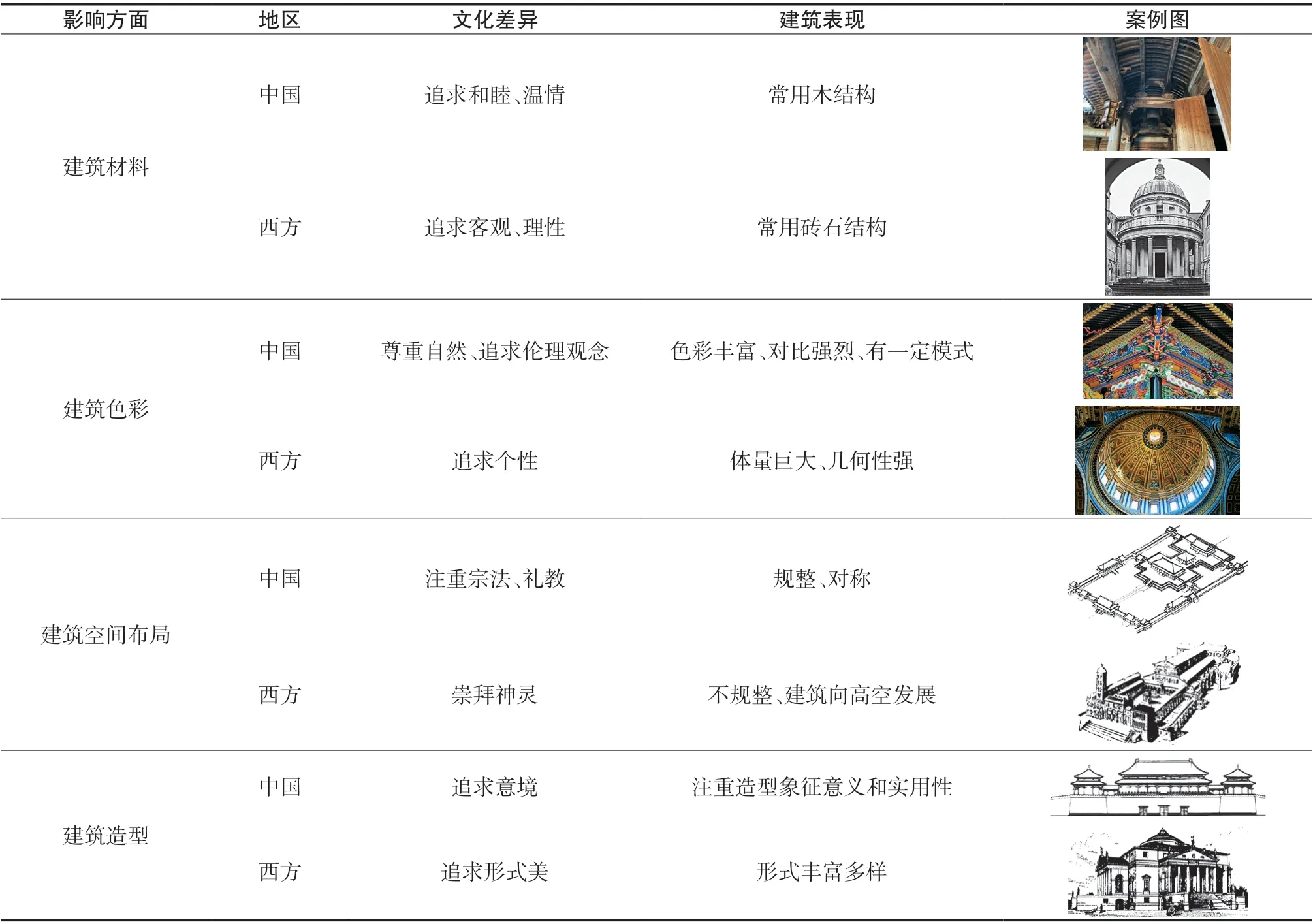

地域建筑与其所在地区的文化有着非常密切的关系,可以说,地域建筑即本土文化的一个组成部分[4-5]。不同地区文化对地域建筑的影响在古代和现代皆有体现。在古代,中西方文化的差异十分明显,导致地域建筑风格迥异(表2)。

表2 文化对中西方地域建筑风格的影响

在现代,以中国扬州运河大剧院为例,为了展现天人合一的中国传统文化场景,整体设计以开放式月状庭院为核心,建筑与环境虚实相映,再现园林艺术之美。场地南侧以二十四桥为原型,建造一座巨大云桥,连接东西两侧文化场馆,体现文化的开放交融。剧院外墙采用简洁的石材,唤起古城的深厚文化记忆,内部4 个观演厅以春、夏、秋、冬4个季节为主题,形成颇具扬州地域特色的新型观演空间(图1)。

图1 中国扬州运河大剧院场地肌理图

1.2.3 材料资源的影响

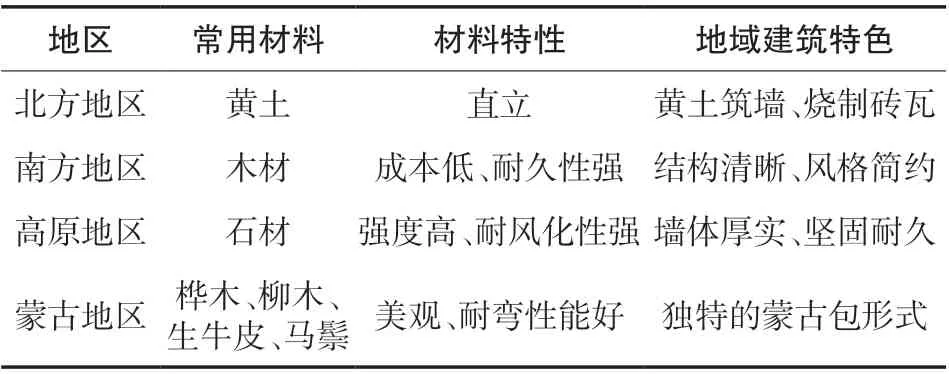

地域建筑与自然环境密不可分,而材料资源是自然环境的主要组成部分,地方材料和特色资源成为地域建筑的限制条件,是影响地域建筑的重要物质因素。例如,南北方盛产的木材在材质和硬度上有所不同,建设地域建筑时,要综合考虑其性能及在建筑中的功用,将木材使用在适当部位,发挥其最大特性,以实现建筑的可持续发展[6](表3)。

表3 我国不同地区地域建筑的材料使用差异对比

2 地域建筑的创作方法及其表达方式

2.1 地域建筑的创作方法

与城市一般建筑不同的是,地域建筑通常不会大量使用工业化材料,而会使用具有当地特色的材料、结构和文化符号作为其标志,以展示当地特有的文化情感。而当地域建筑处在具有特殊功能的地区,则特异化的功能需求会成为创作导向。本文将地域建筑的创作方法分为功能主导、文化展示、材料利用3 个方向。

2.1.1 功能主导

当建筑处在城市以外,使用者进行放牧、农耕和开采等特殊且工作目标明确的活动时,建筑在这些特殊功能的影响下就会具有天然的地域性,而这种地域性是由其功能所赋予的,因此其设计核心将围绕使用功能,并且这种功能可以可视化展现出来,使其具有与城市建筑不同的观赏性和体验感。

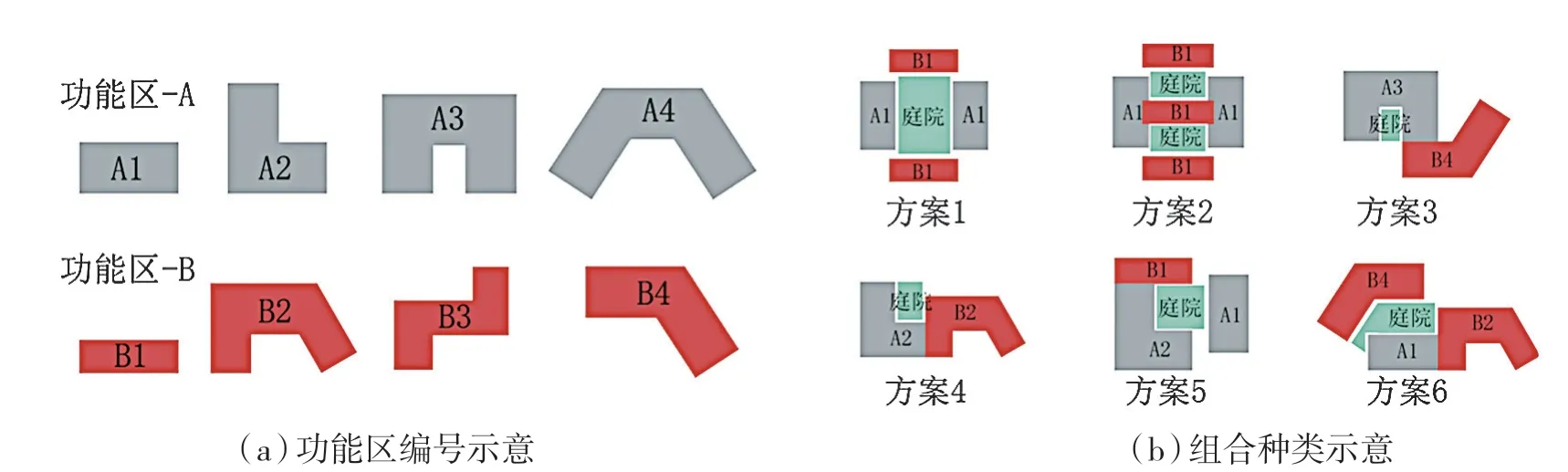

在建筑设计时,可提取各个功能区,做分类、变形处理,再根据功能区种类进行合理组合并用字母编号,并为同字母下不同形状的功能区进行数字编号,依据不同编号之间的关系考虑其组合方式,并预留相应庭院空间;待功能区位置确定,即可覆盖符合当地特征的屋顶形式,并设计立面风格(图2)。该作法一般适用于生产性建筑,如工业建筑、农业建筑、仓储建筑等等。

图2 功能区的编号组合方式示意图

例如在韩文强主持设计的唐山有机农场中(图3),其功能以粮食作坊为核心,分为包装区、磨坊、榨油坊和原料库,功能流线依次展开,形成4 个相互联系的独立区域,并围合出多层次的庭院,建筑以该功能分区为基础,其上覆盖屋顶,形成了多庭院、多体块的地域建筑格局,具备以功能需求为导向的天然地域性特征[7]。

图3 唐山有机农场[7]

2.1.2 文化展示

地域建筑以传播地域文化为创作导向,通过特殊的地方符号、建筑形态和装饰样式来表现地方文化的特征,展现地方特有的生态、传统、民俗、历史、文化和情怀,这一类别的地域建筑类型包括游客服务中心、地方性博物馆以及地方民宿等[8]。

地域建筑创作在文化展示方面大致有两种方法:第一种,充分运用传统文化的鲜明特征,提取文化元素,将其与现代建筑的简明时尚相融合。这里的文化元素可以是环境氛围、空间意境,也可以是纹样、图案、服饰等,不同地区的文化形式迥然不同,需要相应调研分析,创造出符合当地特色的文化元素,并运用于建筑的空间和形式;第二种,使用传统建筑的形态,结合现代建筑空间特征,展现符合当代人审美习惯的传统文化氛围。

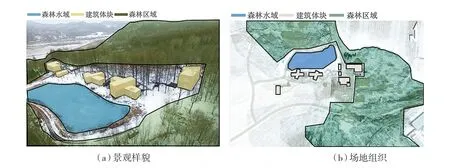

以不乏生活寒地森林度假民宿为例,此项目位于“冰城”哈尔滨一处隐匿的森林中,设计结合了当地特有的寒地建筑理念,使建筑与山林融为一体,利用林下空间作为户外活动区,地势低洼处则打造成水面,冬季自然形成滑冰场。独特的设计手法和规划理念使建筑成为自然的一部分,展示了哈尔滨特有的冰雪城市文化(图4)。

图4 不乏生活寒地森林度假民宿对森林文化的展示

2.1.3 材料利用

材料是建筑的载体,与地域性存在着密切关系。地域建筑创作中的材料应用可以分为两个方面:一方面,要善于运用当地特有的传统材料。这种材料具有易获取、成本低的特点,且能有效地表达建筑的地域性,将场所、人、时间、文化等要素联系起来,赋予建筑非物质属性的意义。常用的传统材料包括砖、木、竹、瓦、石等,各有含义,如瓦纯粹古朴,浓缩了中国传统文化的工艺匠心,象征着传统;木天然质朴、色泽饱满,给人温暖之感,代表亲和。另一方面,现代材料也可以表达地域性,如玻璃、钢等,这些材料凭借自身特质赋予地域建筑崭新的风貌,但在使用时要注意延续传统文脉,适应地域环境、气候,并注重可持续发展。

例如延安大学新校区图书馆,一层采用延安本地的黄砂岩,以传统密缝方式处理,石材表面虽有凹凸痕迹,却厚重质朴,蕴含秩序感,展现出延安地域建筑最原始的美学价值[9](图5)。

图5 延安大学新校区图书馆[9]

2.2 地域建筑的表达方式

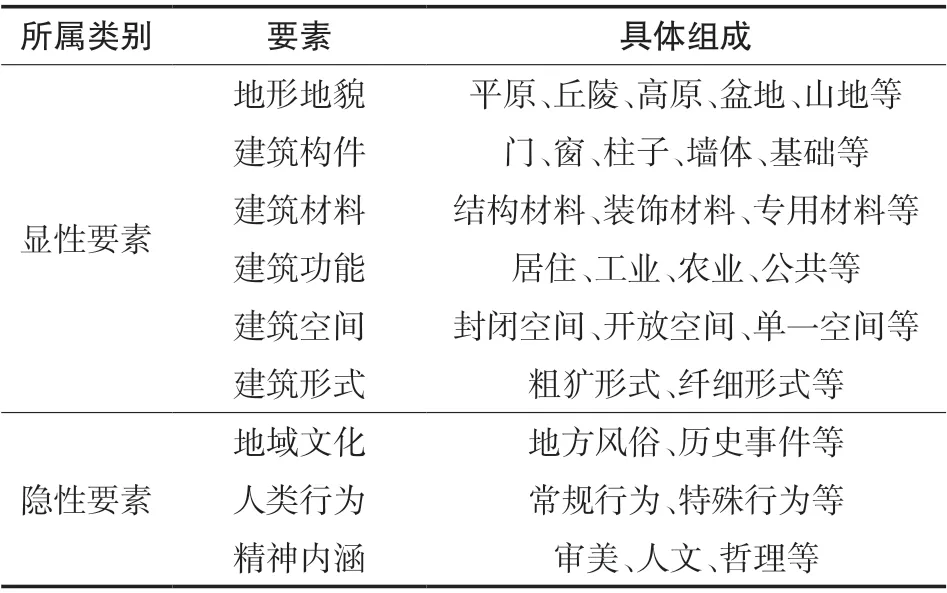

2.2.1 显性要素

地域建筑的显性表达是指建筑在形式上符合当地的地理气候,在造型上展现当地自然环境,并且使建筑景观融入生态环境。多数情况下,地方传统的建筑构件即使经过加工也无法完全融入现代新建建筑。因此,地域建筑在利用传统建筑构件时,要充分了解其中蕴含的历史文脉,注重构件中深层次传统文化的转译表达,体现传统文化的内在价值[10]。

2.2.2 隐性要素

在《地域风格建筑》一书中,凯瑟琳·斯莱塞描述了地域建筑在风格上的共性特征,并指出其虽然在建筑材料和形制上存在一定共性,但是从深层次而言,依旧使用了富含生命力的地方语言。换言之,地域性建筑不仅可以通过显性的建筑形式来表现地域特色,还可以通过提炼更深层次的隐性元素来呼应当地的建筑文化,比如通过一个地区的生产方式、气候特点、地理环境以及民俗民风来展现总体的建筑风貌特征,这样的地域性更能深入人心(表4)。

表4 建筑构成要素的表达方式分类

3 融入地域性元素的某高校实验综合楼设计

项目位于安徽省某高校内,在设计中运用地域建筑创作方法,合理规划功能、营造空间、利用材料,并通过显性与隐性的表达方式,传承徽派建筑风格,在建筑平面、立面、空间、形式等多个方面充分体现了地域性元素,传播地方文化,展现地域建筑特征。

3.1 校园概况

3.1.1 地理位置

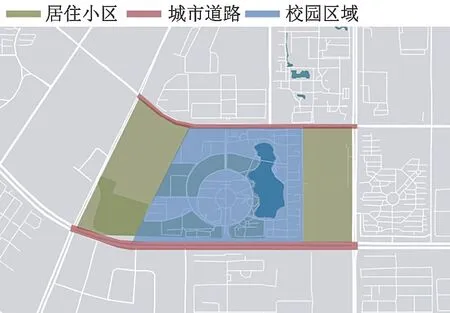

项目所在地属于亚热带季风湿润气候区,全年气候温和,四季分明。项目西面和东面均为居住小区,南北两面临城市道路。校园周围城市肌理整体较为严整,局部分散(图6)。

图6 校园区位分析

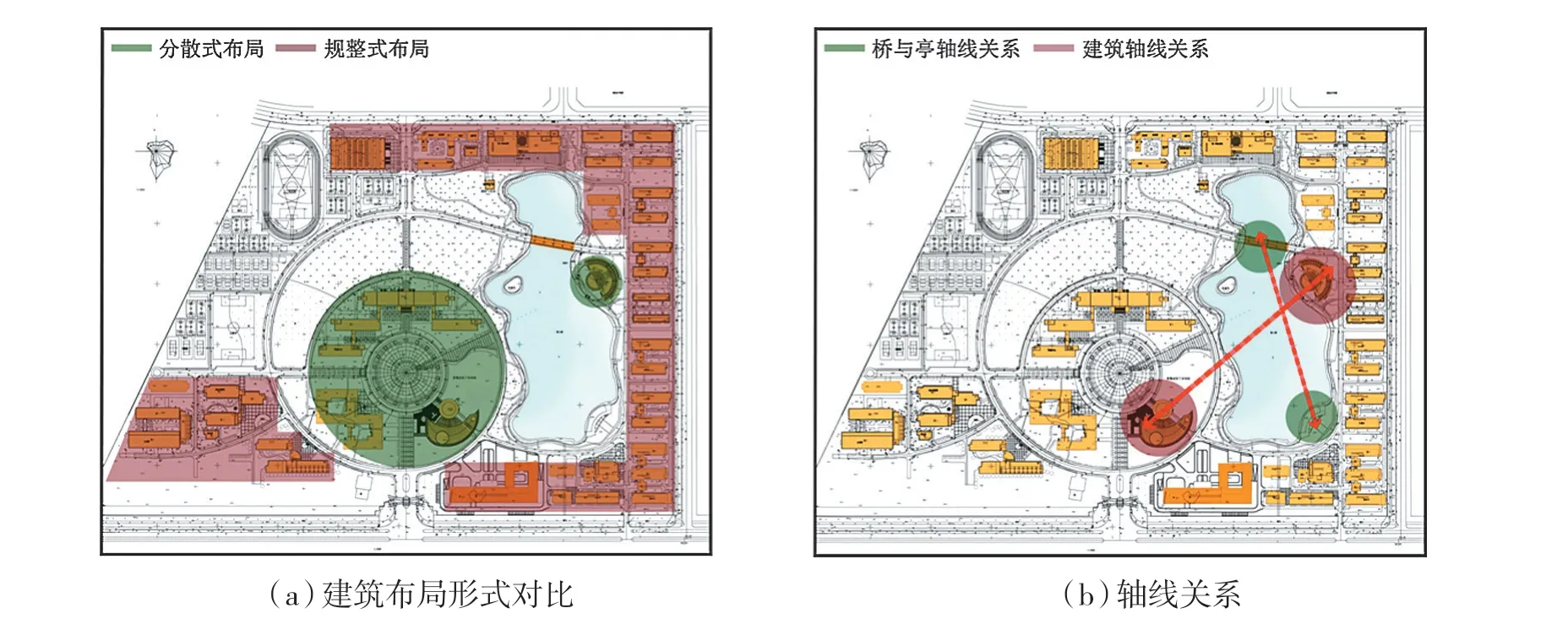

3.1.2 地域特色

校区规划在满足基本功能需求的前提下,又受到历史条件、地理环境以及文化因素的影响,应当展现出地域特色。校园内宿舍楼和教学楼均呈南北向行列式布局,规划严整,符合现代建筑群布局的规整性,由占校区总面积六分之一的人工湖将两者分隔开来,见图7(a)。人工湖边缘点缀着图书馆、学生活动中心等以圆弧轮廓为主要形式的建筑,形成多个轴线呼应关系,与湖面的圆弧曲线交相呼应,使得建筑充分融入湖面环境中,见图7(b)。一座形状别致的九孔桥宛如堤坝,横卧于湖面,形成“观”与“景”的园林氛围,这种分散的布局形式又呼应了徽派建筑群中特有的山水园林氛围。

图7 校区总平面图分析

3.2 功能与空间营造

3.2.1 地域文化影响下有机统一的建筑功能

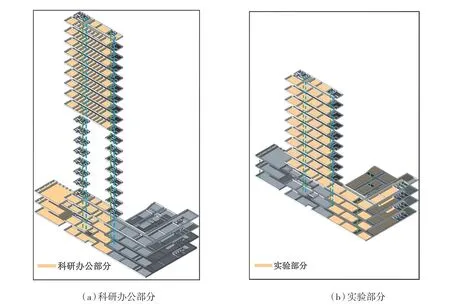

实验综合楼包含三大功能区,分别为校史馆、报告厅,行政楼兼实验楼。主体功能区实验楼采用了徽州传统的天井院落布局,实验室环绕天井布置,构成“回”字形走廊,营造廊道之间的视觉联系。裙楼上堆叠板式实验及行政办公体块,各项功能彼此独立,同时保持着联系(图8)。实验综合楼在功能上呼应徽州传统的建筑形式,运用功能主导的创作方法传递了徽州地区的文化内涵[11]。

图8 实验综合楼功能流线分析

3.2.2 外部空间与内部空间的地域性表达

徽州村落多依山傍水、顺应自然,建筑群开放通达,注重人与自然的和谐共生,将建筑与湖光山色融为一体。实验综合楼充分运用这一地方文化特征,将地域性元素融入建筑空间。

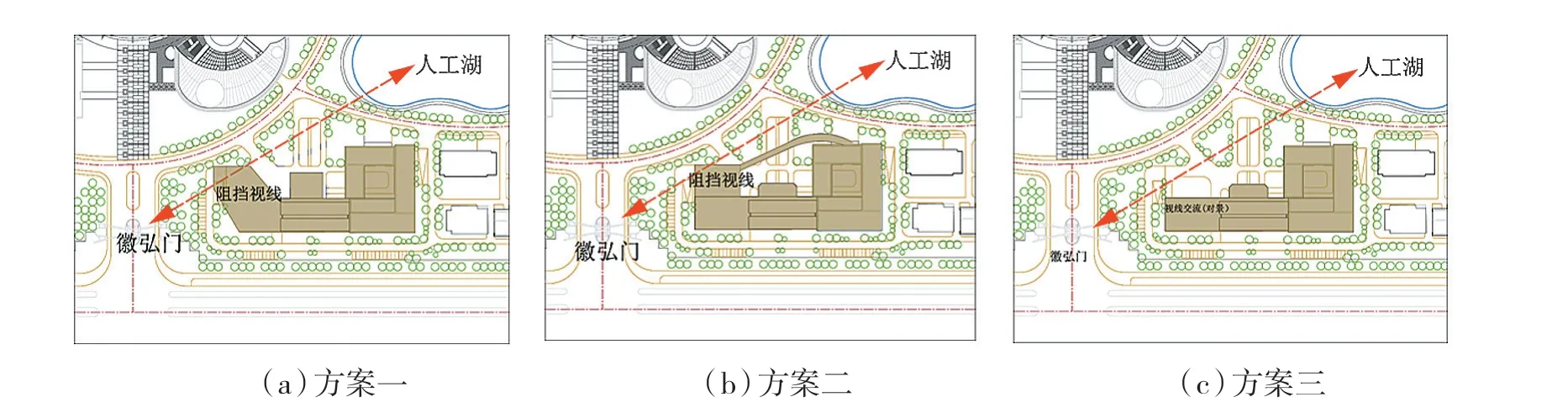

在建筑外部形体的设计过程中,原本采用了两种“C”字形包裹的方案(图9(a)、图9(b)),目的是呼应北边图书馆的弧形体块,建立与校园中原有建筑的呼应关系。这本身是一种积极的设计策略,但由于实验综合楼靠近西侧的正门徽弘门,建筑体量过于庞大,可能会阻断徽弘门与校园东侧人工湖的视觉联系,一方面不利于体现校园的水面景观、最大限度发挥人工湖的景观效果;另一方面不符合徽州开放式建筑群体的设计理念,难以体现地域性。因此,经过多轮方案比选,最终采用一个大“L”与一个小“L”的叠加(图9(c)),地块西侧的空间完全释放,与校门、沿湖的植被绿化形成连续景观带,并使人工湖充分展现在入校人员的视线中,形成强烈的视觉联系,体现古典园林中的“对景”关系[12]。

图9 实验综合楼建筑形体的思考

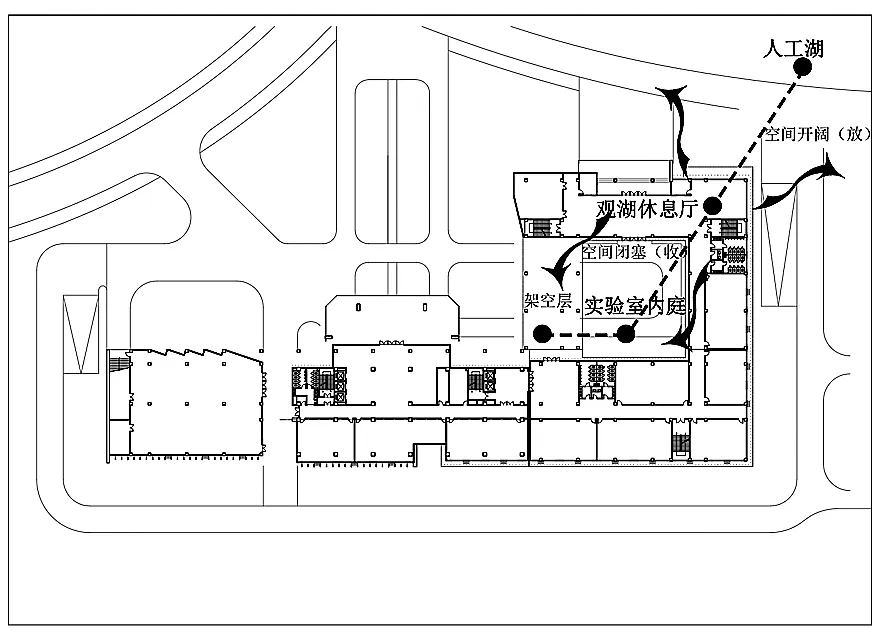

徽州建筑的核心空间是天井,又称“天空之井”,即房与房或房与墙之间围合出的露天空间。天井表达了徽州先民对“天人合一”思想的追求,打破了传统民居的压抑感,是徽州文化的象征。天井具有高墙、深院的特征,方形组合与分割的空间结构给人以方正严整之感,每个空间又以回廊连接,形成点、线、面的布局形式,比例匀称和谐(图10)。建筑师为符合这一特征,将实验综合楼东裙楼实验室和东北角的观湖休息厅围合成内部庭院,形成“动”与“静”两大区域:围合成庭院的各功能用房为“动”区;庭院具有良好私密性,为“静”区。该区域以静态为主导,形成静中有动、动中有静的韵律感,同时体现出高墙深院的特征,展现徽州独特的建筑文化。

图10 实验综合楼内部空间组织

观湖休息厅开阔的湖面视野与实验楼内庭形成斜向轴线关系,与校园主体轴线呼应。湖面的轻巧开阔与内庭的厚重内向形成鲜明的对比,赋予了戏剧性的美感体验,通过对空间形式的转译表达,获得深层次的徽派空间感观体验[13](图11)。

图11 人工湖与实验楼内庭的斜向轴线关系

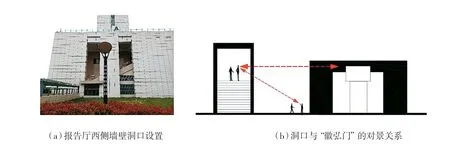

地块最西侧外墙在设计时呼应了徽派建筑中“借景”的特点:三层高的巨大墙壁上挖出两方竖向矩形的洞口,当人们由大台阶走向二层的报告厅时,通过洞口可见庞大的徽弘门,不仅达到了移步换景的效果,更使实验综合楼有机地融入校园环境中(图12)。

图12 建筑与环境对景关系分析

实验综合楼提取中国传统文化元素,从环境氛围、空间意境等方面深入思考建筑与环境的关系,结合古典园林中的视觉处理手法,融合现代建筑的简约灵活和徽派建筑的厚重内向,运用功能主导、文化展示等创作方法,营造出具有地域特色的建筑空间。

3.3 “徽派”元素的高度凝练

校园建筑在地域性设计方面以徽派风格为主,实验综合楼的设计则体现在充分结合显性与隐性的表达方式。

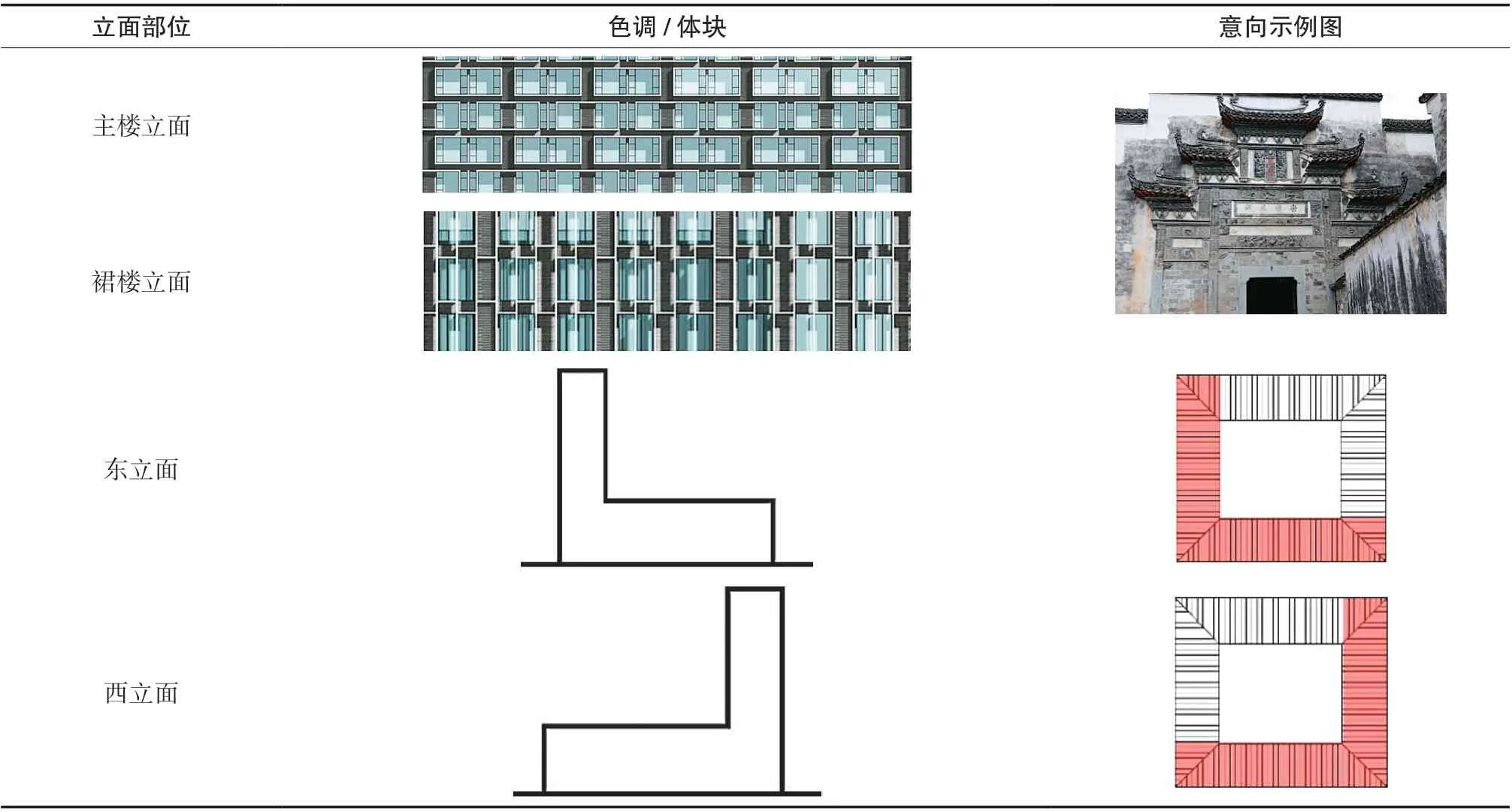

在显性表达方面,实验综合楼建筑外墙运用了多种现代材料,其中包括白色、灰色外墙涂料(真石漆)以及深灰色涂料、浅灰色素混凝土和白色磨砂玻璃格栅遮阳构件等,这些材料凭借自身特性,使建筑整体呈现黑、白、灰的色调,展现徽派建筑中特有的传统意象[14]。在立面的设计中,主楼的矩形“格子”与裙楼密集的“竖线条”交错,呼应传统徽派建筑中的“天井”要素,形成一定的轴线对称关系,并在统一中寻求变化(图13)。简洁干练的立面既能协调办公氛围,又恰当体现出严谨的实验科学精神,同时,上下错动的立面形式在轮廓上呼应了徽派建筑中的“天井”要素。具体意向分析见表5。设计中,还通过重复堆叠遮阳框,表现“砌筑”的主题。

表5 立面色调和体块意向分析

图13 实验综合楼立面外墙设计中对“天井”要素的提炼

显性表达的另一个重要方面是建筑空间。地域建筑中,很多空间都是在中国传统建筑空间的基础上进行创新,并与整体规划相适应,将建筑融合于整体环境中[15]。实验综合楼的内庭空间、建筑北部广场空间的园林化设计、建筑与湖面的结合以及局部洞口的开设充分体现出徽派建筑中特有的空间意向,还原了真实的空间体验,同时融入现代建筑特有的时代感,最大程度给使用者提供良好的空间体验[16]。

在隐性表达方面,实验综合楼充分运用湖面与建筑的位置联系,同时结合地形地貌,设计丰富的绿化景观,对应徽派建筑中的“水”和“山”,形成了一种展现生命特征的独特精神力量,同时结合建筑“光”与“影”、“明”与“暗”的交替,形成了徽派建筑中独特的空间意境,与大自然保持着和谐的关系,充分展现天人合一的精神实质[17]。

4 结语

当代地域建筑的设计,在满足基本功能需求的前提下,应全方位思考其影响因素,运用显性或隐性的表达方式,尽可能融入地域性元素,营造丰富的地域性空间。要充分结合所在地区的具体情况,因地制宜,并赋予建筑时代特征,同时结合当代的新技术、新材料、新工艺,从而确定设计方案,切实提高建筑设计给社会带来的人文、经济和生态效益,塑造高品质、人性化的现代建筑。