理据与方块壮字异体字的整理

韦亮节

(广西民族大学民族学与社会学学院,广西南宁 530006)

一 方块壮字异体字现象

在方块壮字的研究中,最棘手的问题之一是异体字的繁多。关于异体字,王力认为是“两个(或两个以上的)字的意义完全相同,在任何情况下都可以互相代替。[1]裘锡圭认为,“彼此意义相同而外形不同的字。”[2]蒋绍愚认为,“异体字是人们为语言同一个词造的几个形体不同的字,这些字意义完全相同,可以互相代替。”[3]张书岩认为,“异体字是在一种特定的字体中,具有相同功能,记录相同的词的一组字。”[4]此外,郭锡良、胡裕树、吕叔湘、王宁等也就异体字提出了诸多启示性观点。以上诸学者说的异体字都针对汉字而言。那么,异体字是否适用于方块壮字呢?蒙元耀对方块壮字定义时说:“方块壮字也叫壮族土俗字。这是一种由汉字演变而来的文字体系,是壮族先民借用汉字或仿其结构自创字形来记录壮语的文字。”[5]28覃晓航也认为,“方块壮字是一种借用汉字或汉字的零部件而创制的文字,属于借源文字,它明显打上了汉字性质的烙印。”[6]59可见,方块壮字脱胎于汉字,是一种类似汉字,异体字的概念自然也适用于方块壮字,也是方块壮字研究中的棘手问题。第一,异体字总量庞大。袁香琴对1989年出版的《古壮字字典》(初稿)①进行统计,认为该辞书“收集了流行于壮族地区的13401个方块壮字,其中4796个被推荐为正体字,其余皆为异体字”[7]。足见,该辞书中的异体字有8605个,约占方块壮字总数的64%。第二,因地而异。也就是说,对于同一个壮语词,不同地区会创造出不同的方块壮字来表示,造成不同区域间的一词异体。造成这种现象的主要原因是:壮语各地方言方音的差异以及不同区域的不同语际接触。关于这方面的研究,主要见于澳洲学者贺大卫的专著Mapping the Old Zhuang Character Script:A Vernacular Writing System from Southern China(Brill Leiden-Boston,The Netherlads-USA:2013)。第三,异体字创制和使用的随意性。在同一部壮族文献方块壮字中,同一个壮语词可能会创制出不同的方块壮字来表示,从而形成异体字。如马山师公经《二十四孝欢》中关于壮语词的表示就有两种:第101、152、156、189、229句唱词中都写作“笼”,而第237句唱词则写作“陇”[8]。对壮语词而言,“笼”和“陇”构成了同一文本内的异体字组。

对于异体字的处理,《古壮字字典》(初稿)的“后记”中说:“在确定正体字和异体字方面,认真加以甄别,决定取舍。因壮语方言复杂,古壮字往往因地而异。鉴于此,我们对同音同义而异形的字进行反复推敲比较,选择流行较为广泛,结构较为合理的字作为正体字,其他作为它的异体字。”[9]516该“后记”中又说,其中用字主要征引于壮族创世史诗《布洛陀》《布伯》、英雄史诗《莫一大王》等名著古本。然而《布洛陀》主要流传于百色壮族地区,《布伯》主要流传于来宾、都安、马山等市县壮族地区,《莫一大王》流传于河池、南丹、宜山、柳城等壮族地区,文本本身就属于“因地而异”,又何以言说“流行较为广泛”呢?至于“结构较为合理”的,也是值得商榷。

那么,我们面对这些繁杂的异体字,不应持“存在即合理”的旁观态度,而应该在异体字的处理上寻求某种理论上的共识。在短期内,只有这种共识,才能较好地整理异体字,引导民间造字者或文献传抄者更科学合理的用字;就长期而言,异体字繁多、散乱无章的方块壮字不该不能放任自流,应在学术层面上逐渐加以规范,从而形成一套壮族内部语言文字战略——这套语言文字与壮文拼音方案使用和推广并不矛盾,而是相辅相成。那么,这种共识依据就是理据。

二 方块壮字的理据及其层级性

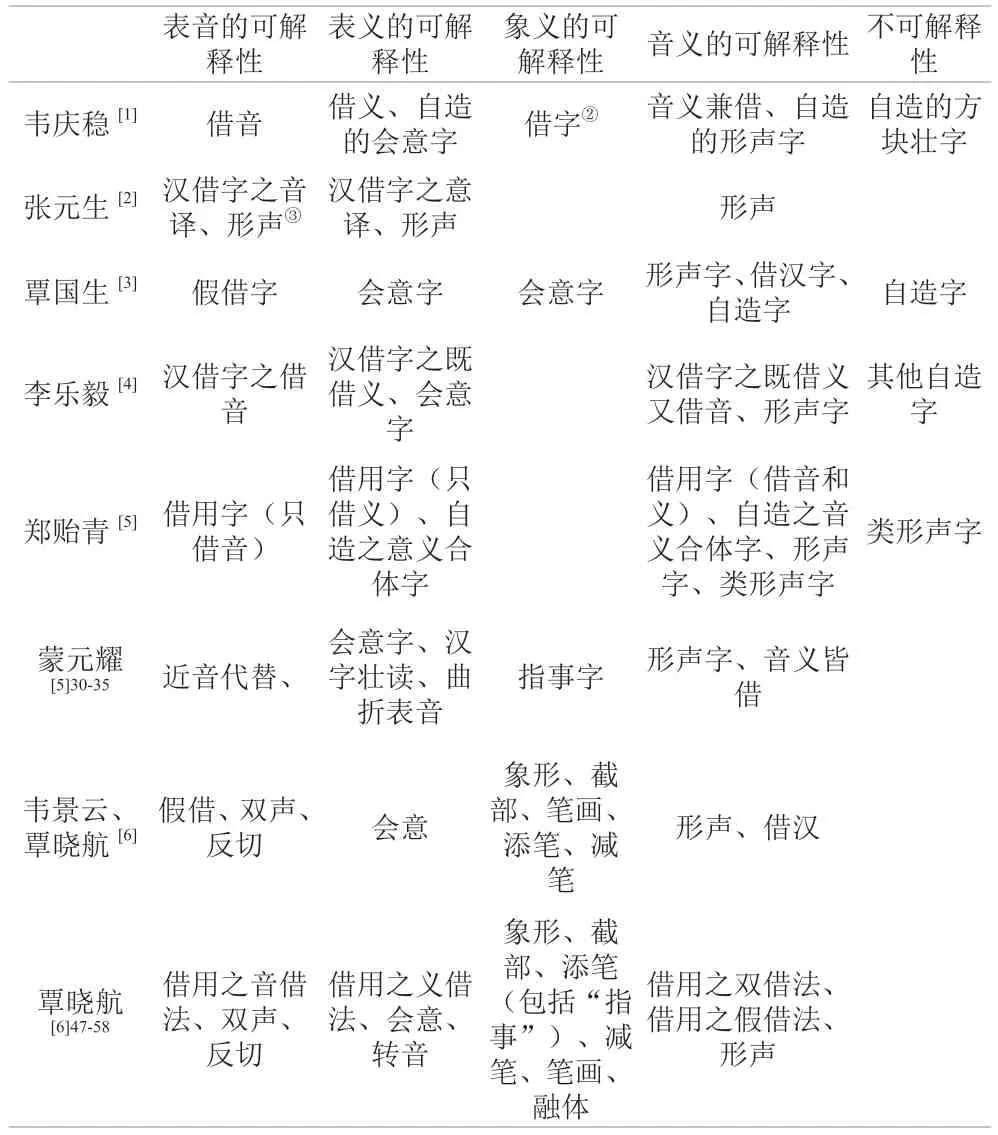

《语言理据研究》一书指出:“‘自组织’理论表明,一个远离平衡的开放系统,在外界条件达到一定的阈值时,就会从原有的混乱无序到混沌准确度,逐渐变为一种时间上、空间上或功能上的有序状态。语言发展的历史如同物质世界发展的历史一样,经历了一个由无序到有序的自组织转变过程。在这一过程中,每个促动和激发语言生成、变化和发展的动因,我们都把它称为理据。理据是语言生命的基因。”[10]从语言到文字的理据,郑继娥认为,“文字记录语言,就是使文字符号(形)和语言中的语素或词(音、义)建立联系。这种联系如果是任意的、不可解释的,就是无理据的。如果不是任意的、是可解释的,就是有理据的。文字的理据就是指文字符号和语素或词的一种‘形—音’或‘形—义’联系可解释性,即字理。”[11]国内文字理据的研究主要集中在汉字,特别是现代汉字上。苏培成认为,“组成现代汉字的三类字符是意符、音符和记号,其中的意符、音符和整字的字义、字音有联系,是有理据的;记号和整字的字义、字音没有联系,是没有理据的。因此在由意符、音符、记号组合的六类字中,会意字、形声字是有理据字,半意符半记号字、半音符半记号字是半理据字,独体记号字、合体记号字是无理据字。”[12]103至于方块壮字(作为一种主要向汉字借源的文字),其理据性的建立则是形(汉字的形、音、义)与壮语语素或词(音、义)的联系性。汉字在方块壮字造字机制中有以形系音、以形系义、形系音义、以形象义等4种类型功能,所以方块壮字的理据主要考虑以下五种情形:第一,表音的可解释性;第二,表义的可解释性;第三,象义的可解释性;第四,音义的可解释性;第五,无理据性或不可解释性。这五种理据类别(包括无理据性)似乎都可以囊括方块壮字研究的诸前辈学者所提出的造字法。详见表1:

表1 诸造字法与五大理据分类的对应情况

苏培成根据理据将汉字分为有理据字、半理据字和无理据字。我们认为方块壮字的理据也可分为五个层级,由高到低有:全理据字、半高理据字、半理据字、半低理据字和无理据字。

1.全理据字。指既能清晰表示壮语词(语素)读音又能表示其语义的方块壮字,即音义的可解释性。这种全理据字有如下两种:

(1)音义双借字,指借汉字造字时,既借汉字音,又借汉字义来表示壮语的音与义。如:心[sim;心],兵[bing;兵];金[gim;金]。

(2)形声字,指一个构件清晰表示该壮语读音,另一构件清晰表示该其词义的方块壮字。如:[naz;田],从田,那声;[baz;妻子,老婆],从女,八声;[faenx;粽子]从米,方声。

2.半高理据字。这与全理据字中的形声字相似,都含表音和表义成分,所不同的是有些表音或表义成分因为构件残缺或缀余而不能明确表音或表义,或者形声方块壮字造制后与某些汉字偶合同形,不易辨认。该类方块壮字主要有如下三种:

(1)形声字中的简省字。指形声方块壮字中形旁或声旁简省而造成不易辨认的字。如:[nauh;热闹、繁华,闹,吵闹],从口,闹省声;[bumz;阴天],从山,朋省声;哏[haen;啼],从口,很省声。[19]

(2)形声字中的再造衍生字。指在已造制或潜在形声字的基础上再通过形声造字法造的字。造出的衍生字有些部件是赘余的,影响了方块壮字整体的理据性。如:[rumz;浸]是在方块壮字“[rumz;风]”的基础上创制的,从氵[水],声,但构件“风”对于壮语词[rumz;浸]的音或义都是赘余的;[ndoek;竹子的总称]是在方块壮字“[doek;落,丢失]”的基础上创制的,从木,声,但构件“下”对于壮语词[ndoek;竹子的总称]的音或义来说都是赘余的;[laiz;口水]是在方块壮字“[lai;多,比较,太、很、极]”的基础上创制的,从氵[水],声,但构件“多”对于壮语词[laiz;口水]的音义而言都是赘余的。

(3)形声字中的偶合字。指创造出同汉字(特别是常用汉字)偶合同形的形声字。虽然形声字中的偶合字既明确表音,又清晰表义,但是形旁和声旁放在一起却易于产生误解,从而降低其理据性。如:沐[mug;鼻涕],从氵[水],木声,但此方块壮字与常用汉字“沐浴”的“沐”偶合同形,使人不明所以;叹[aeuq;吠],从口,又声,但方块壮字与常用汉字“感叹”的“叹”偶合同形,使人误以为是向“叹”字整字借源而理据无从谈起;袄[iu;衣领],从衣,夭声,但此字与汉字表示“有里层上衣”而读“ǎo”的“袄”偶合同形,使人无法明确此方块壮字的造字理据[20]。

3.半理据字。指只能直接明确表音而不表义的方块壮字,也指只能直接明确表义(或象义)而不表音的方块壮字,即表音的可解释性、表义的可解释性或象义的可解释性。半理据字主要有种:

(1)借音字。指只借汉字的字音,而不借其字义的字。如:眉[miz;有,富有];布[boux;个、位(表示人的量词)];谷[9guh;做]等。

(2)借义字。指只借汉字的字义,而不借其字音的字。如:黑[ndaem;黑色];青[heu;青(色)];歌[fwen;歌,山歌]。

(3)象义字。指只借汉字(包括整字、部件、笔画)的字形(但不借其字音和字义)像壮语词之义的字,也指自造符而像壮语词之义的字。如:兀[ek;轭],借汉字“兀”的形以像牛轭之形来表示壮语词的意义;乚[ngaeu;钩],借汉字笔画“乚”的形以象钩子之形来表示壮语词的意义;[mbaj;蝴蝶],自造符号像蝴蝶形而表“蝴蝶”义。

4.半低理据字。这与半理据字相似,都是只存在表音或表义或象意的可解释性,但这种可解释性不清晰,要通过推理才能知悉其理据性。半低理据字有如下四种:

(1)衍生字中的借用字。指在方块壮字的基础上再次借用而造制的字(即蒙元耀所说的“曲折表音”)。如:“勺[yaek;长柄勺子]”是个借义字,而衍生字“勺[yaek;要、将、将要、欲,不论,若是]”则借该方块壮字的音而造字,这个字的创造过程中经历了方块壮字向汉字借义,衍生字向方块壮字借音的曲折过程,使得其表音或表义都不清晰,只有通过推理才能理解其造字来源。又如:“黑[ndaem;黑色]”是个借义字,而衍生字“黑[ndaem;种,种植]”则借音于方块壮字“黑[ndaem;黑色]”,所以其表示壮词是曲折的,不明晰的。

(2)双音字。指用两个汉字的字音来表示壮语字音的方块壮字(覃晓航称说的“双声”)。如:[fangz;鬼],房声,方亦声;[ciem;籼米,籼稻],山声,三亦声;(daeng;对),登声,丁亦声等。覃晓航在《方块壮字研究》第55-56页所称的“反切”,其实均可理解为形声字或形声字中的衍生字,故在此暂不赘述。

(3)会意字。这与汉字会意字的造字原理相当,由借用两个汉字联合表义的方块壮字。由于这些方块壮字的字义只能推理而知,所以相对于借义字而言,并不直接表义,所以归为半低理据字之列。如:[laj;下面],从天,从下,表天的下面,即下面;呇[mboq;泉],从水,从口,表水流出之中,即泉;[nak;重],从石,从辶(辵),表负石而走之,即重。

(4)指事字。这与汉字指事字的造字原理相当,通过添笔、减笔或部分截取而造制的方块壮字。如:方块壮字“[naj;脸、面子]”和“[laeg;背后、后面]”是对“東”字的减笔,减“乀”以显示左边的“丿”以表示前面、脸面等,减“丿”以显示“乀”以表示后面、背后等,因为方块壮字在造字过程中存在以左为前、以右为后的具身认识[21]。又如“[mbiengj,边;一半]”是“門”字截去一部分,以表示半边门,从而引申为“边,一半”。

5.无理据字。指有些方块壮字造字的不可解释性,也包括由于壮族民间造字者由于造字水平不高而讹写的方块壮字。如“(guh;做)”,韦庆稳等[13]学者认为其字源于“田”字的截部,而覃晓航认为是截取于“罟”字的“罒”部,然后简化。而这些都是前辈们的推论,并无令人信服的理据依据。另外,“”这个字形却是汉字“器”的二简字,但与“器”音义上与(guh;做)无关,所以我们暂归之为无理据字。此外,还有方块壮字“[aeu;要]”等,也可暂归为此类。

综上,我们认为方块壮字的理据层级可分为如下诸类:第一,全理据字,包括音义双借字、形声字;第二,半高理据字,包括形声字中的简省字、再造衍生字、偶合字;第三,半理据字,包括借音字、借义字、象义字;第四,半低理据字,包括衍生字中的借用字、双音字、会意字、指事字;第五,无理据字,包括不可解释的字、讹写字。

三 理据:方块壮字异体字整理的重要标尺

黄伯荣、廖序东认为,“汉字定形的一个重要任务是进一步整理异体字……异体字的存在给汉字的运用和计算机的汉字处理增添了麻烦。”[22]汉字异体字出现的问题在方块壮字中也同样存在,甚至更严重,所以对方块壮字异体字的整理是有必要的。因而“从每组字中选择一个作为规范字加以保留,其余的停止使用。取舍的标准不完全根据文字学的传统,要选择使用面广、笔画较少而又便于书写的形体。”[23]“不完全根据文字学的传统”的观点,言下之意就是“文字学的传统”的重要依据,只是不能完全根据这个传统,那么“文字学的传统”一言概之,就是文字的理据性;而“选择使用面广、笔画较少又便于书写”相当于“从俗”与“从简”的原则。

理据是整理方块壮字异体字的一把重要标尺,在这个标尺下也要兼顾“从俗”与“从简”的原则。我们试图对《古壮字字典》(初稿)的一些异体字组进行整理,其结果不仅是在异体字组内进行规范,还要对其他异体字进行理据评估。

异体字组1:垱[档][dangx;槛]9]112

这两个方块壮字都属于形声方块壮字,分别从土,当声;从木,当声,均属于全理据字。壮语中常用dangx dou来表“门槛”。过去壮族门槛有土制的,也有木制的,故这两个形声方块壮字的形旁只是材质不同而造的字,并无优劣之分。有意思的是,方块壮字“垱”和“档”都与汉字偶合同形,所以二者都降级为半高理据字。方块壮字“垱”偶同于汉字“垱”:同“壋”,读dàng,意为“①为便于灌溉而筑的小土堤:筑~挖塘。②常用为与当地所筑堤坝有关的地名:舒家~。”方块壮字“档”偶同于汉字“档”:同“檔”读dàng,意为“①存放案卷用的带格子的橱架:存~。②分类保存的文件、材料等:~案。③件,桩:一~子事。④(商品、产品的)等级:~次。高~。”比较汉字“垱”和“档”,我们发现“档”的使用频率远远高于“垱”。换言之,使用方块壮字“垱”比“档”更不易于与偶同的汉字混用,故在同一理据层级上,“垱”优于“档”。由此可见,在同一理据层级上,方块壮字也有理据之别。

这组中的方块壮字属于借音字,都属于半理据字。其汉语读音分别是tú、dú、tú、tú、dū、dù。除了壮语南部方言区个别壮语之外,壮语中一般不分送气音(t)与不送气音(d),因而这些借音方块壮字无法在读音区分。那么,在理据层面无法区分是则当结合“从俗”和“从简”原则,也就是需要通过大数据进行统计才能确认这一组方块壮字哪个字属于“从俗”。

四 结语

方块壮字是一种壮族民间自发创造的文字系统,所以造字时的随意性、地域性等使得其异体字总量庞大。异体字是方块壮字认读、文献整理、辞书编纂方面的难题之一,而这个悬而未决的问题无疑成了方块壮字研究的“拦路虎”。因此,我们引入理据概念,理据的五大分类可以囊括以往研究者提出的造字法,足可证明理据是适用于方块壮字的。在借鉴汉字异体字处理方法的基础上,同时结合方块壮字本身的特点,我们认为也应以理据是方块壮字异体字为重要标尺,同时结合“从俗”和“从简”的原则对异体字进行整理。通过实例分析发现,诸多异体字既存在理据层级的差异,同一层级内也存在优劣之别。另外,有的异体字并不能直接以理据层级进行划分,因而要根据具体民间文献中的从俗、从书写方便原则。

总之,虽然理据这个视角不能解决方块壮字异体字的所有问题,但以理据及理据层级来整理异体字是一种有效的途径。从以往研究的视角看,对异体字问题视而不见是避重就轻且不负责任的态度。本文探讨异体字的整理问题只是抛砖引玉之意,以期引起更多关于异体字整理的真知灼见,以共同推动方块壮字更深入、更细化的研究。

注释:

①古壮字即方块壮字。

②韦氏将此类字解释为“就是仅借用汉字形体,而声音与意义都不相干的字,例如‘可’(面),‘往’(弟妹)”。

③张氏所称的形声字有8类:形声A:一个表形符的汉字加一个表声符的汉字;形声B:一个与壮语词同义或近义的表形符汉字加一个表音符汉字 ;形声C:以无实际意义的“口”作为形符;形声D:声符取壮音;形声E:双声符形声F:双义符;形声字G:反切字;形声字H:简化和省声。

④同一理据层级的方块壮字用/隔开,排前优于排后,不同理据层级间用〉隔开,下同,不另作说明。