酸浆法和超微粉碎法生产的豌豆淀粉特性研究

时玉强,许 建,马 军,李顺秀,张志国,程雪娇

(临邑禹王植物蛋白有限公司1,临邑 251500) (山东禹王生态食业有限公司2,禹城 251200) (齐鲁工业大学3,济南 253521)

豌豆营养全面均衡,富含蛋白质、碳水化合物和膳食纤维,同时脂肪含量低,是B族维生素、叶酸和钙、铁、钾等物质极好来源[1],豌豆富含淀粉占其质量分数的45%~55%,具有凝沉性好、热黏度高、凝胶强度较高等优良特性[2]。为了提高淀粉在各个领域的适用性,对不同淀粉工艺及改性的研究日益受到关注[3-10]。Li等[11]利用空气分级粉提取淀粉的工艺,获得了淀粉纯度为94.8%~97.9%的淀粉,仅含有0.9%~1.1%的受损淀粉,该淀粉的功能性与商业化生产的淀粉相当。宋文天等[12]研究发现交联反应的发生,交联后抗性淀粉溶解度升高,膨润度和冻融稳定性下降,并在扫描电镜观察下淀粉颗粒的形状和大小与原淀粉没有显著差异。张正茂等[13]对比绿豆、豌豆、白芸豆、白豇豆、鹰嘴豆淀粉的凝胶性发现,豌豆淀粉的凝胶强度最大,且受浓度的影响最大。由于豌豆淀粉具有成胶能力强、凝胶制品色泽好、持水性好等其他淀粉无法比拟的优点,常被人们用于制作粉丝、粉皮、凉粉等传统食品。目前豌豆淀粉生产方法为酸浆法和超微粉碎碱萃取法(以下称超微法)[14],李文浩等[15]综述了酸浆法的生产机理,认为酸浆法能够得以实现的机理主要体现在乳酸乳球菌对淀粉的凝集作用及金属离子与有机酸对淀粉的沉降作用上,传统的酸浆法主要是依靠经验来生产淀粉,常受到诸如加工车间的温度、空气中的菌群种类和菌数、酸浆pH、加工用水的硬度和含金属种类、人为因素等的制约。王立东等[16]研究发现微细化处理降低了淀粉的糊化温度和热吸收焓,改变了淀粉重结晶成核方式,降低低温储藏环境玉米淀粉老化速率,延缓淀粉回生,利于淀粉质食品储存和性质稳定。不同工艺生产的淀粉的凝胶、黏度等特性存在一定的差异,影响其应用的领域及功能,但酸浆法和超微粉碎法生产的淀粉的相关特性的差异分析鲜见报道,本文基于2种不同工艺生产的豌豆淀粉进行特性分析,以期指导豌豆淀粉应用及生产工艺优化。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

黄豌豆;液体氢氧化钠、盐酸,分析纯。

1.2 仪器与设备

DHX3/185型混合精细均质泵,2-16KL型离心机,Kjeltec8200型凯氏定氮仪,FC80型冲击磨,TAXT plus型物性分析仪,BT-9300ST激光粒度分布仪,Axio Observer.A1m型扫描电子显微镜,Balzers SCD 030型镀金溅射镀膜机,RVA4800型快速黏度分析仪。

1.3 方法

1.3.1 酸浆法工艺

豌豆淀粉的酸浆法工艺[17]如图1,豌豆按照质量比1∶3的比例加30 ℃温水浸泡18 h,磨浆后过100目筛,获得淀粉乳,加入0.1 N的盐酸,调整pH5.8~6.2,加入酸浆(其中酸浆中为乳酸链球菌[18],调整乳酸链球菌含量在1.58×108CFU/mL),搅拌均匀后静止30 min,去上清液,取沉淀淀粉加入豆浆调整乳酸链球菌含量在1~1.5×109CFU/mL,搅拌均匀后静止30 min,去上清液,加水后过200目筛,沉淀后通过真空机脱水,脱水至含水量(40±2)%,通过气流干燥至含水量(12±0.5)%。

1.3.2 超微粉碎碱辅助法工艺

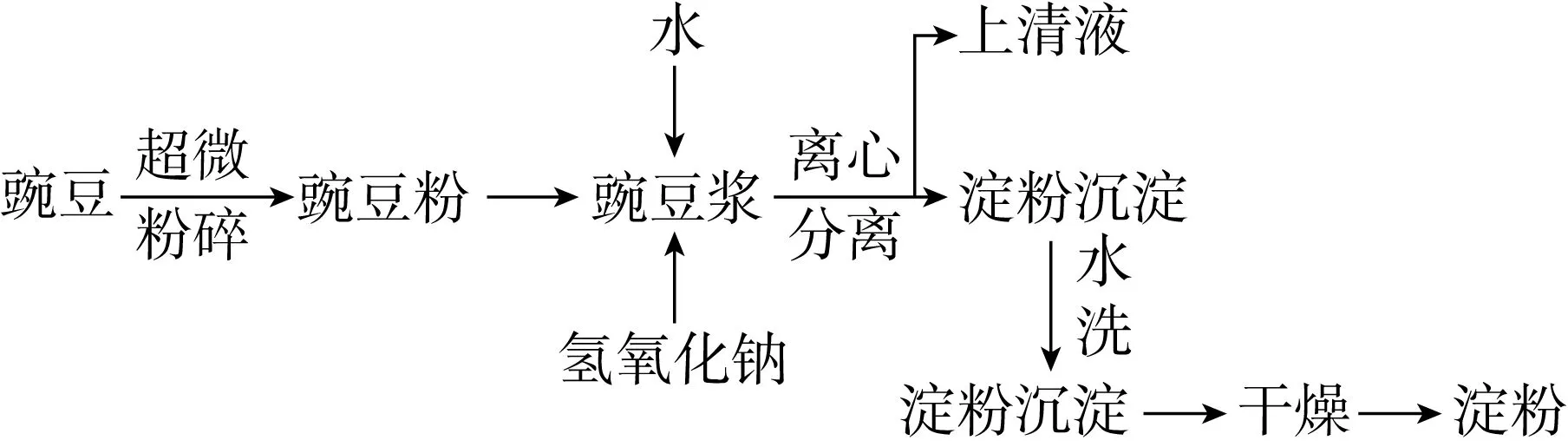

超微法工艺[19]是新兴的豌豆淀粉生产方法,其工艺如图2所示,豌豆经过超微粉碎机粉碎,粉碎主机转速1 080 r/min,分级轮转速460 r/min,325目筛通过率88%~89%,按照质量比1∶4的比例加25 ℃的水后,加入0.1 mol/L的氢氧化钠溶液,调整pH至10~10.5,搅拌1.5 h后,过200目筛,离心分离,刮去上层黄色物质,沉淀按照质量比1∶5加入水,水洗3次后,沉淀后通过真空机脱水,脱水至含水量(40±2)%,通过气流干燥至含水量(12±0.5)%。

图2 超微粉碎碱辅助法生产淀粉的工艺流程

1.3.3 RVA黏度测定

用快速黏度仪RVA对淀粉糊化特性进行测定[20],先用105 ℃恒重法(GB 50093—2010)测定出淀粉含水率。将干基(3±0.01)g样品加入RVA专用铝盒内,然后加入水定量(25.00±0.05)g,用搅拌器将样品搅拌均匀,然后放入仪器中进行测定。采用升温/降温循环,糊化程序为:50 ℃保持1 min,4 min内加热至95 ℃保温3 min,5 min内冷却至50 ℃并在50 ℃保持2 min。转子在起始10 s内旋转速度为960 r/min,以后保持160 r/min至结束。

1.3.4 粒径测定

使用激光粒度分布仪测试粉体粒径,介质为水,分散剂为水,测试范围0.1 ~1 000 μm,超声波分散时间2 min,循环泵速1 600 r/min,遮光率上下限5~10,分布类型为体积分布,单次采样次数40次。其中不同占比的粒径用D和占比百分数表示,如D03表示按照从最小粒径到最大粒径排序,占比3%的淀粉颗粒的粒径,以此类推。

1.3.5 显微结构测定

用Axio Observer.A1m扫描电子显微镜检查表面淀粉颗粒的形态[21]。淀粉通过碳片粘附在铝支架上,并使用Balzers SCD 030溅射镀膜机涂上金。图像以5 kV的加速电压拍摄。

1.3.6 凝胶特性测试样品的制备及检测

参考淀粉凝胶的制作方法[22],按照质量分数10%进行样品的制备。分别取(8.00±0.01)g淀粉(均为扣除水分后的绝干物质质量)置入100 mL的烧杯中,加水至总质量为(80.00±0.05)g,放入95 ℃的水浴锅中加热,开始边加热边搅拌,防止淀粉沉淀后糊化不均匀,待淀粉有黏性后(约4 min)立即停止搅拌以保证液面平整。趁热封保鲜膜,继续95 ℃水浴30 min直至淀粉完全糊化,取出后冷却至室温,在0~4 ℃环境中静置15 h,形成稳定的淀粉凝胶样品,每个样品做3个平行实验。

将淀粉凝胶拿出切成(50±1)mm高的圆柱体,将该圆柱体放至物性分析仪上检测硬度和弹性。检测参数设置为:探头P0.5,校准高度30 mm,测试前速度2.0 mm/s,测试速度1.0 mm/s,测试后速度10.0 mm/s,下压距离20.00 mm,触发力2.0 g。

1.3.7 豌豆淀粉的主要组分检测

淀粉检测方法参照GB 5009.9—2016《食品安全国家标准 食品中淀粉的测定》。粗蛋白检测方法参照GB 5009.5—2016《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》。粗脂肪检测方法参照GB 5009.6—2016《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》。

1.3.8 数据统计与分析

所有的实验至少进行3次重复实验,结果表示为x±s,利 用SPSS Statistics 22软件对数据进行ANOVA差异显著性分析,P<0.05为显著性差异。采用Office软件分析进行数据分析处理。

2 结果与分析

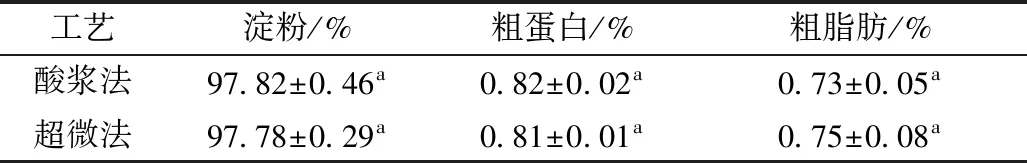

2.1 不同方法生产豌豆淀粉的主要组分

豌豆淀粉的主要组分见表1,2种工艺生产的淀粉中的主要组分淀粉、粗蛋白、粗脂肪的含量差异没有统计学意义(P>0.1)。因此组分差异对特性差异的影响相对较小。酸浆法存在着生产周期长、生产效率低等缺点,淀粉的回收率较低约为50.9%[23];超微法生产周期短,约为酸浆法的十分之一,生产效率高,淀粉的回收率可高达88.9%。

表1 不同加工工艺的豌豆淀粉组分质量分数(干基)

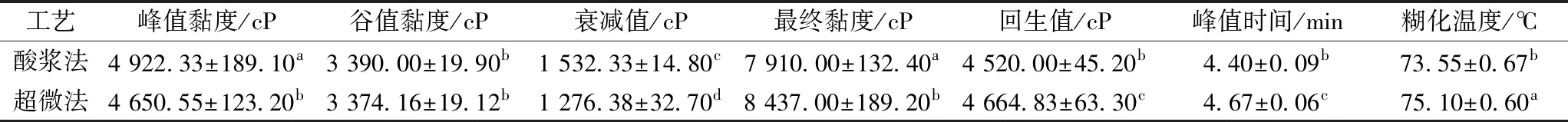

2.2 RVA黏度对比

淀粉的糊化特性是考察淀粉性能的关键指标[24],不同工艺生产的豌豆淀粉糊化特性参数见表2。可以看出2种淀粉的糊化特性参数值存在统计学差异(P<0.05)。超微法生产的豌豆淀粉的峰值黏度低5.52%,说明超微法生产的淀粉在生产糊化过程中膨胀程度较低,分析原因为超微粉碎破坏了的淀粉颗粒的结晶结构,淀粉颗粒较小,改善了淀粉糊化的流体性能,方便淀粉应用的加工过程操作,进而可减少加工设备的能耗;超微法生产的豌豆淀粉的衰减值低16.70%,表明淀粉颗粒膨胀过程中强度比较大,不易破裂,热糊的稳定性好[25,26];超微法生产的豌豆淀粉的最终黏度高6.66%,有利于淀粉凝胶的形成和强度的提升;超微法生产的豌豆淀粉的回生值高3.20%,回生值反映淀粉冷糊的稳定性和老化趋势,在回生过程中,由于温度降低,分子运动减弱,直链淀粉和支链淀粉的分子都回头趋向于平行排列,通过氢键结合,相互靠拢,重新结合为微晶束,使淀粉具有硬性的整体结构,是淀粉凝胶硬度的反映,回生值越高冷糊的稳定性越强,这与王立东等[27]研究的结果有差异,原因可能为,超微粉碎豌豆时,豌豆中的纤维和蛋白对淀粉颗粒有一定的保护作用且粉碎粒径相对较大,与直接粉碎淀粉相比,对淀粉的损伤较小。超微法生产的豌豆淀粉的峰值时间长5.78%,糊化温度高2.06%,淀粉的糊化速度较慢,糊化需要的热能较高,分析认为超微法生产的淀粉破坏了豌豆中白体包裹的淀粉颗粒,但没有影响淀粉分子链的断裂,淀粉的分子结构完整,功能性强;而酸浆法通过乳酸链球菌等微生物的生长消化淀粉产生了荚膜多糖,同时产生的胞外酶促进了淀粉的水解,造成了淀粉的糖苷键断裂,进而提高淀粉的溶胀速度,降低糊化所需的热能,因此加快了糊化速度,降低了糊化所需的温度使淀粉更易加工,进而有利于降低能耗,提高加工效率。

表2 不同工艺生产的淀粉的糊化特征值

表3 不同工艺生产的淀粉的百分点粒径的分布

2.3 粒径对比分析

干法粉碎对多淀粉类植物原料的特性存在一定的影响[28],不同工艺生产的豌豆淀粉的粒径分析结果如表3。通过粒径分布可以看出酸浆法生产的豌豆淀粉的峰值明显后移,通过百分点的粒径分布可以看出,超微法生产的淀粉的百分点粒径均低于酸浆法的淀粉,说明经过超微超粉碎后淀粉颗粒整体小于酸浆法,淀粉颗粒的粒径与淀粉的加工工艺存在明显差异(P<0.01),其中酸浆法高于超微粉碎的粒径8%以上的分别是D06、D10、D16、D97,高出的比例分别为20.34%、22.78%、9.23%、10.29%。由于豌豆淀粉的溶解性差,在冷水生产过程中淀粉颗粒从豌豆子叶的白体中释放,淀粉颗粒处于不溶解状态,淀粉颗粒间不能形成足够强的化学键,从而使淀粉颗粒单独存在,气流干燥时迅速失水避免了淀粉糊化,保证了淀粉颗粒尽可能的保持了各自独立的状态,超微粉碎法粉碎的粒径较小,导致豌豆淀粉颗粒受到较大的损伤和破碎,因此生产的淀粉粒径也较小。

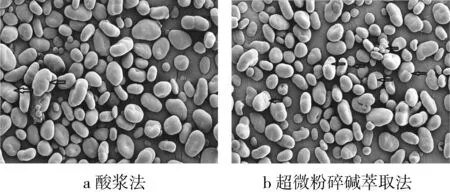

2.4 扫描电镜对比分析

如图4所示,酸浆法的淀粉颗粒比较完整,颗粒大,表面磨损较少,超微法生产的淀粉颗粒破损较明显,颗粒小,表面磨痕明显。超微粉碎对淀粉的损伤程度较高,说明在超微粉碎时豌豆子叶细胞组织受到的剪切作用强烈,有利于淀粉颗粒充分得到释放,分析认为这是超微法生产豌豆淀粉回收率高的关键原因,但使得细胞白体包裹的淀粉也受到了损伤,这与Naguleswaran等[29]研究结果结论可相互验证。超微粉碎避免了淀粉分子层次上的破损,有利于保持淀粉的功能特性。

图3 不同工艺生产的淀粉颗粒电镜扫描图

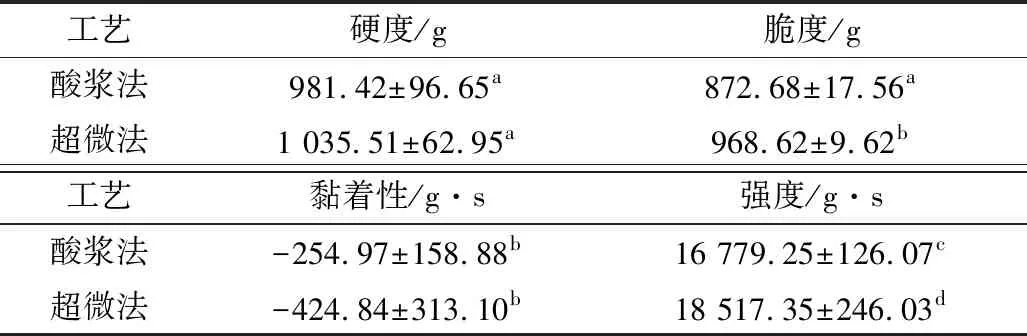

2.5 凝胶特性对比分析

不同工艺生产的豌豆淀粉的凝胶分析结果如表4.超微法生产的淀粉与酸浆法生产的淀粉的凝胶在脆度和强度上差异极显著(P<0.01),在硬度和黏着性上没有统计学意义(P>0.05)。分析原因认为,超微法生产的淀粉破坏了豌豆中白体包裹的淀粉颗粒,使淀粉颗粒能够更快更充分的崩解,进而形成较致密的凝胶,而酸浆法利用乳酸链球菌及其产生的代谢产物、次级代谢产物协助淀粉的分离和纯化,但是部分蛋白和淀粉被乳酸链球菌利用,同时产生了蛋白胨、蛋白肽以及荚膜多糖等低分子质量的次级代谢产物,进而影响了淀粉凝胶的界面硬度和整体凝胶强度。脆度高的产品能够带来愉悦的口感,而淀粉的凝胶强度与淀粉生产粉丝时的淀粉凝胶的硬度与粉条硬度、拉伸强度正相关,与粉条的断条率负相关[30],因此生产粉丝时使用超微法生产的淀粉更具有优势。

表4 不同工艺生产的淀粉的凝胶性

3 结论

酸浆法和超微法生产的豌豆淀粉的组分无明显差异,但是淀粉的得率和特性差异较大,超微粉碎生产的豌豆淀粉得率高38%,超微粉碎法生产的淀粉在峰值黏度、衰减值、最终黏度、回生值有利于淀粉性能的提高,而酸浆法在糊化温度和糊化时间上占优势,有利于缩短加工时间、降低能耗;超微粉碎法生产的淀粉在各百分点的粒径均小于酸浆法,淀粉的颗粒大小与加工工艺的粉碎程度相关;扫描电子显微照片显示超微法生产的豌豆淀粉颗粒损伤明显,不利于产品的品质控制;超微法淀粉的强度和脆度较高,有利于提高粉丝的品质。乳酸链球菌在辅助淀粉分离的同时利用淀粉产生荚膜多糖及其他次级代谢产物,这些产物对淀粉生产带来的影响较为复杂,如乳酸链球菌素能够抑制微生物的生长,起到防腐的作用,但产生的效率和产生量及安全性有待评估。超微法生产的淀粉在凝胶性和黏度表现上优于酸浆法,产品回收率高。