初中物理实验器材的改进与创新

杨 琳

(江苏省无锡市梅里中学,江苏 无锡 214112)

1 引言

物理实验是初中生掌握物理知识技能、提升关键能力、发展核心素养的重要载体,在实验教学中,教师应基于教学需求,从多角度对物理实验教学进行优化设计,需要对实验器材进行必要的改进与创新,引导学生具身体悟新奇的物理现象,激发他们的学习动机,合理利用实验器材和生活中的常见物品,亲历实验探究过程,自主建构物理概念,掌握必备的知识技能和方法,发展高阶思维能力。真正落实“从生活走向物理,从物理走向社会”的课程理念,实现物理学科的育人价值。

2 创新实验器材,创设任务情境

学习兴趣和探究意识是学生学习的内驱力,直接影响中学阶段的物理学习甚至终身学习。兴趣的缺乏、探究意识的淡薄,不是短时间内就能改善的,学习兴趣和探究意识需要教师在教学过程中有意识地持续培养。在教学中,需要创新实验器材,设计趣味实验引入新课,创设具有启发性、挑战性的任务情境,可以有效激发学生的学习兴趣,提升其学习内驱力。笔者在“平面镜”教学中,自制创新教具“灯光隧道”,引导学生观察新奇的实验现象,与日常生活中常见现象形成强烈反差,以此引入新课,激发了学生的探究兴趣。

在“平面镜”这一节,教材由一张“浇不灭的烛焰”照片引入新课,引发学生提出问题并进行猜想。在教学实践中发现这样的引入存在下列问题:(1) 有些教师单用照片引入新课,真实性不强,激趣功能不强;(2) 用照片引入新课,学生缺乏具身体验,有悖于新课程对知识构建的要求;(3) 实际操作“浇不灭的烛焰”实验时,学生会观察到茶色玻璃前点燃的蜡烛,在教室两侧的学生也可能观察到玻璃板后杯内没有蜡烛,降低了实验的激趣和驱动思考的教学功能。

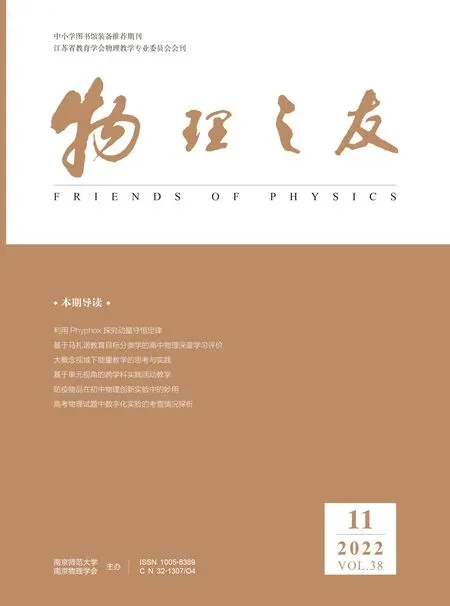

根据创设任务情境的教学功能需求,笔者利用“灯光隧道”教具,通过演示实验引入新课,突出新奇的特点,激发了学生探究新知的热情。“灯光隧道”制作材料主要有:圆形平面镜、圆形半透面镜、圆形灯管和外框等。具体制作步骤如下:(1) 将平面镜固定在外框底座上;(2) 将半透镜固定在外框前面板上,前面板中间为圆形孔洞;(3) 将圆形灯管固定在前面板上;(4) 将前面板固定在底座上,形成一个密闭的盒子(图1)。

本实验器材的优点如下:(1) 由于学生无法观察到密闭盒内的结构,难以猜到将要产生的现象,有很好的激趣作用;(2) “学起源于思,思起源于疑”。当学生观察到接通电源后的灯光隧道神奇现象,一时无法解释现象,学生的学习内驱力得以提升;(3) 教师打开盒子,引导学生发现是两块平面镜的作用,并启发学生进一步思考、提出问题和合理猜想,巧妙地创设了驱动性任务情境。

图1

3 优化和改进实验器材,驱动深度学习

教师应根据学生的认知特点和学习心理,设置动手操作、思考辨识实际问题的任务情境,将已学的物理知识和生活经验转变为学生动手操作实践和探究归纳生成新知识的载体,给学生提供必要的探究新知的学习资源和思维支架,驱动学生主动探究,建构新知。教师基于教学需求优化、改进实验器材,是开展探究实验教学的保障,是驱动学生课堂深度学习、培养其实践应用和创新能力的有效途径。

实验器材的优化改进原则是趣味性、实效性、创新性和聚焦学生问题解决过程。笔者结合教学实际,优化改进“研究气泡的运动规律”的实验器材及方案,驱动学生深度学习。

教材中的实验步骤如下:(1) 在内径约为0.8厘米、长为100厘米的玻璃管中注水近满,上端留一小段空气柱,再用橡皮塞塞住管口;(2) 将玻璃管翻转后竖直(或倾斜)放置,观察气泡的运动情况;(3) 测量气泡从零点运动到20厘米、40厘米、60厘米和80厘米处所用的时间,把测得的数据填入记录表,并计算出相应的速度。

在具体教学中发现存在下列问题:(1) 学校实验室配套的实验器材是内径为1厘米、长为80厘米的玻璃管,经过实验发现,小气泡运动很快,运动20厘米所用时间太短,测量运动时间难度较大;(2) 学生分组实验时,通常是2名或4名同学为一组,其中1名同学直接用手拿着玻璃管,管口先正立朝上加水近满,上端留一小段空气柱,用橡皮塞塞住管口,再将玻璃管翻转后竖直(或倾斜)放置,测量气泡从零点运动到20厘米、40厘米、60厘米和80厘米处所用的时间,由于学生直接用手拿着玻璃管,难以做到在整个测量过程中玻璃管始终保持竖直或倾斜的角度不变,实验测得的时间误差较大,算出的各段路程上的运动速度不等且有较大差异;(3) 实验时由于水和小气泡都是无色的,不能清晰地观察到小气泡的运动情况,影响各段路程上运动时间测量的精确度。

笔者对实验器材及方案进行了改进:(1) 选用内径为0.5厘米、长为50厘米的玻璃管,以10厘米长为一段,在玻璃管外表面用红色的细线做标记,装水近满留有一段近1厘米长的小气泡,再用橡皮塞塞住管口,小气泡在每一段运动的时间约为10秒左右,便于学生测量和记录;(2) 用电钻在木尺上制作两个孔,再用常见的绑扎带把玻璃管固定在木尺上,最后固定在铁架台上(图2),以保证玻璃管翻转后竖直或者倾斜一定的角度且保持不变,便于控制实验操作和数据记录;(3) 往水中滴加适量红墨水,红色的液体与无色的小气泡有一定的对比度,便于清晰地观察小气泡的运动情况和记录实验数据。

对这个实验进行了上述改进后,实验现象更清晰,便于观察和准确记录实验数据,实验操作更便捷,易于归纳得出探究结论。更重要的是激发了学生的实验探究兴趣,驱动学生课堂深度学习,提升了他们的高阶思维能力。

4 优化组合实验器材,提升习题教学效果

习题训练是巩固知识技能、迁移课堂学习成果的重要手段,物理习题更是掌握物理学习方法、进阶思维、提升关键能力的有效载体。教师选择习题时一定不能随意,必须紧扣并服务于教学目标,必须对学生的学习有意义、有价值并且有趣,难易适度,具有启发性和典型性。优化组合实验器材设计实验类巩固习题,可增加学生的具身体验,激发学习兴趣,驱动学生做中学,做中练,不断提升关键能力,发展物理学科核心素养。

在“力与运动关系”的教学中,通常教师先通过实验探究得出结论:“力可以改变物体的运动状态”,接着运用实验设计一些习题,例如:操场上滚动的足球最终停下来、手拉小球做匀速圆周运动、从树上落下的苹果等。对学生进行强化训练,达到巩固所学知识的目的。在教学实践中发现这类习题虽能巩固知识,但学生缺乏实际参与,对激发学习兴趣、深度理解概念、提升学习内驱力的效果不明显。

图3

兴趣是最好的老师,学生一旦产生兴趣,学习就产生了。笔者在“力与运动关系”的教学中,基于教学功能需求和激趣需要,优化组合实验器材,设计如下实验类习题,并引导学生进行实验操作:让一个钢球竖直下落到小盒内(图3),其运动状态是否改变?为什么?将一块磁铁用夹子夹住,将小球从原来位置落下,它还能落到盒内吗?为什么?是什么原因使它的运动状态发生了改变?

设计以上实验类巩固习题,旨在使学生深度理解“运动状态改变”,自主探究得出结论:“力是改变物体运动状态的原因”。本实验原来的设计是用磁铁在桌面上吸引运动中的铁球改变其运动状态,直观性很强,但实验不可控,成功率较低。于是笔者对实验器材进行了进一步的优化组合,将铁球的水平运动改为竖直下落,通过观察铁球是否下落到小盒内显示其运动方向的改变,实验直观、可控。教师引导学生认真观察,应用所学知识解释实验现象,这样的习题训练既促进了学生深度理解“力是改变物体运动状态的原因”,又充分调动了学生练习的积极性和主动性,让学生在轻松愉快的学习氛围中正向迁移课堂学习成果,提升实践应用能力。

5 结语

威廉·亚瑟·瓦尔德说过:平庸的教师讲述,好的教师解释,优秀的教师示范,伟大的教师启发。初中阶段是学生学习物理的关键期,而初中生的认知发展规律决定了只有在学习兴趣盎然的前提下,学生才会主动探索物理知识,发展关键能力。教师应基于教学功能需求对实验器材进行改进与创新,以实验探究为载体,以任务为主线,以问题为导向,引导学生自主探究,提升他们的核心素养。