黄河源区降水特点及气象成因分析

温丽叶 靳莉君 刘静 王鹏

摘 要:黃河源区降水时空分布极不均匀,东南部雨水丰沛,是黄河流域的多雨中心之一。年内降水主要集中于夏季(6—8月),占年降水量的57.1%,汛期(5—9月)降水量占年降水量的85%,雨季、旱季分明。黄河源区主要有连阴雨和强降雨两种典型降雨类型,连阴雨平均每年出现1.8次,持续时间长、强度小;区域强降雨持续时间短,平均只有1d,主要集中在7—8月,突发性强。形成典型降雨的200hPa环流形势表现为南亚高压异常强大,黄河源区处于南亚高压中心区域或北部边缘的强高空辐散区内。500hPa高度场分析发现,连阴雨期间6—8月主要受新疆低压槽、高原槽、印缅低压和高原切变线等系统影响,由副高影响形成的连阴雨主要出现在9月;形成强降雨的500hPa天气系统与连阴雨相似,但副高对强降雨的影响更为明显,7—9月都可由副高形成强降雨天气。物理量场上,典型降雨期间,黄河源区处于湿度、气流垂直速度和假相当位温场大值区内,水汽、动力和热力条件非常有利,强降雨发生时,气流上升速度、比湿、假相当位温等都较连阴雨期间更强,更有利于降水。

关键词:气象成因;降水特点;连阴雨;强降雨;黄河源区

中图分类号:P426.6;P448;TV882.1 文献标志码:A doi:10.3969/j.issn.1000-1379.2022.01.005

引用格式:温丽叶,靳莉君,刘静,等.黄河源区降水特点及气象成因分析[J].人民黄河,2022,44(1):21-25,57.

PrecipitationCharacteristicsandItsMeteorologicalCausesintheSourceRegionoftheYellowRiver

WENLiye,JINLijun,LIUJing,WANGPeng

(HydrologicalBureauofYRCC,Zhengzhou450004,China)

Abstract:ThespatialandtemporaldistributionofprecipitationisextremelyuneveninthesourceregionoftheYellowRiver,theprecipitati oninthesoutheastoftheregionisespeciallyabundant,whichisoneoftherainycentersintheYellowRiver.Theannualprecipitationis mainlyconcentratedinsummer(fromJunetoAugust),accountingfor57.4%oftheannualprecipitationandthefloodseason(fromMayto September)precipitationaccountsfor85%oftheannualprecipitationwithdistinctrainyanddryseasons.Therearetwotypicalrainfallsitua tionsofcontinuousrainandheavyrainfallinthesourceregionoftheYellowRiver.Continuousrainoccurs1.8timesperyearonaverage,withlongdurationandlowintensity.Regionalheavyrainfallthatlastsforonedayonaverage,ismainlyconcentratedinJulyandAugustwith short durationandsuddenintensity.The200hPacirculationsituationformingtypicalrainfallshowsthattheSouth Asianhighisextremely strong,andthesourceregionoftheYellowRiverislocatedinthecentralareaofSouth Asianhighorthenorthernhigh altitudedivergence zone.On500hPa,thecontinuousrainperiodfromJunetoAugust,ismainlyaffectedbyXinjianglowpressuretrough,plateautrough,India Myanmarlowpressureandplateaushearline.ThecontinuousrainformedbytheinfluenceofsubtropicalhighmainlyoccursinSeptember. The500hPaweathersystemthatformsheavyrainfallissimilartocontinuousrain,buttheinfluenceofsubtropicalhighonheavyrainfallis moreobviousandtheheavyrainfallcanbeformedbysubtropicalhighfromJulytoSeptember.Inthephysicalquantityfield,duringthetypi calrainfallperiod,thesourceregionoftheYellowRiverisinthehighvalueareaofhumidity,verticalvelocityandpseudo equivalentpoten tialtemperaturefieldandthewatervapor,dynamicandthermalconditionsareveryfavorable.Whentheheavyrainfalloccurs,therising speed,specifichumidityandpseudo equivalentpotentialtemperaturearestrongerthanthatofcontinuousrainperiodandaremorebeneficial totheprecipitation.

Keywords:meteorologicalcauses;precipitationcharacteristics;continuousrain;heavyrainfall;sourceregionofYellowRiver

黄河源区指黄河上游唐乃亥以上地区,地处青藏高原东部,位于东经95°0′—103°30′、北纬32°19′—36°8′之间,流域面积约12.2万km2。受季风影响,黄河源区西北部属半干旱气候区,中、东部属半湿润气候区。黄河源区是黄河水量的主要来源区,分析黄河源区降水特点及成因对黄河防汛及水资源调度具有重要意义。

不少学者对黄河上游地区的降水进行了分析,对上游降水特点及其东南部地区强降水的水汽来源等研究取得了大量成果[1-7]。笔者在系统分析黄河源区降水时空变化的基础上,对形成典型降水的环流形势和物理量场等进行分析,以期找出降水的气象成因。

1 数据和方法

考虑到黄河源区水文站、气象站分布不均且建站早晚不一,为了更好地反映流域内降水量的历史变化情况,选取空间分布均匀、资料系列完整的14个站(包括7个气象站、7个水文站)1959—2017年历史实测降水量作为本文统计分析的基础资料,利用算术平均法计算年平均降水量和汛期平均降水量。把历史上主要降水过程分为连阴雨和强降雨两种类型,利用NCEP/NCAR再分析资料分别对不同类型降水的气象成因进行分析。

2 降水基本特点

黄河源区降水受青藏高原热力、动力以及高原季风影响,流域降水具有地区分布差异显著、季节分布不均匀和降水量年较差较小等特点。

2.1 降水空间分布

黄河上游地区的主要水汽来源为印度洋,途经孟加拉湾直接北上或由孟加拉湾绕过中南半岛北部北上,偏南季风携带充沛水汽经过黄河源区东南部[1-2],致使黄河源区东南部降水十分丰沛,该区同时也是整个黄河流域的多雨中心之一。黄河源区多年平均降水量等值线见图1,年降水量地区分布总体表现为东南部多、西北部少,500mm降水量等值线几乎平分了唐乃亥以上地区。从黄河源头到久治附近,自西北向东南降水量快速递增,而后自唐克至唐乃亥由东南折向西北方向快速递减。

少雨中心位于流域西北部,黄河源头附近年降水量小于300mm,黄河沿站多年平均降水量为333mm,唐乃亥站仅有274mm。多雨中心位于流域东南部,东南部地区多年平均降水量大于600mm,川西高原年降水量大于700mm,属于半湿润气候区,久治多年平均降水量为739mm。

2.2 降水年内分配

黄河源区多年平均月、年降水量统计见表1,由表1可以看出,黄河源区多年平均年降水量为491.8mm,其中:7月最大,为103.0mm,占年降水量的20.9%;其次为8月和6月,降水量接近,占年降水量的18%左右;12月降水量最少,仅为1.7mm。季和汛期降水量统计见表2,从季节分配看,黄河源区降水主要集中于夏季(6—8月),夏季降水量占年降水量的57.1%,其次是秋季和春季,分别占22.1%和18.9%,冬季最少,仅占年降水量的1.9%,表明黄河源区月、季降水差异显著。据有关文献[3]对汛期的定义“月降水量大于平均月降水量为进入汛期,第一个小于平均月降水量的月份为汛期结束月”,统计得到黄河源区汛期开始于5月,结束在10月,汛期(5—9月)总降水量为417.3mm,占年降水量的84.9%,其余7个月降水量仅占15.1%,表明该区域雨季、旱季分明,与流域其他地区相比雨季出现时间早、汛期持续时间长。

2.3 降水历史演变

黄河源区平均降水量逐年变化情况见图2,由图2可以看出,1959—2017年,黄河源区降水量前期变化平稳,后期变化幅度增大。1959—1980年多项式拟合曲线变化平稳,1981年以后经历了两个降水偏多和一个偏少阶段,其中1981—1989年降水偏多,1990—2002年降水偏少,2003—2017年降水偏多。历史上年平均降水量最大值出现在1967年(646mm),最小值为1962年的391mm,差值远小于流域其他地区,表明黄河源区降水量年际变化幅度较小。

从各年代降水距平百分率柱状图(图略)可以看出:20世纪60年代、70年代黄河源区降水量略偏少,分别偏少1%、1.4%;20世纪80年代降水量偏多4.5%;90年代偏少4.9%;2001—2010年正常略偏多0.8%;2011—2017年降水偏多7.7%。

3 黄河源区典型降雨形势

黄河源区典型降雨可分为连阴雨和强降雨两种,其中连阴雨较多。连阴雨具有强度小、历时长、空间分布差异显著等特点;强降雨突发性强,具有历时短、局地性强等特点,是唐乃亥以上东南部地区典型的灾害性天气之一[4]。

3.1 连阴雨特点

参考前人研究成果[8-10],本文对黄河源区连阴雨定义为:某站连续阴雨持续5d及以上,日平均日照时数≤2h,过程总降水量≥10mm,并且期间最多出现一个无雨日(日降水量<0.1mm),称为该站一次连阴雨天气过程。

统计分析历史上出现的连阴雨发现,黄河源区平均每年出现1.8次连阴雨过程,连阴雨出现频次自东南向西北迅速减少,空间分布差异显著。水汽充沛的东南部连阴雨天气较为频繁,平均每年2~3次,其中:久治站发生频次最高,平均每年3.3次;区域東北部和中部次之,平均每年1~2次;源头地区次数最少,玛多平均每年出现不足0.5次。

黄河源区连阴雨持续时间长,过程持续时间5~24d不等,其中:5~8d较多,占总次数的82.2%,尤其是5、6d连阴雨占比最大,分别为34.3%、23.3%;10d以上连阴雨出现次数极少。最长的一次连阴雨过程出现在玛曲(1981年8月21日—9月13日,持续24d)。

连阴雨多年平均过程降水量的空间分布与发生频次趋势一致。东南部最大,平均过程降水量在40mm以上,其中久治站最大为42.8mm;其次是流域中、东部,平均过程降水量在20~40mm之间;西部最少,在20mm以下,最西端的黄河沿站不超过10mm。连阴雨逐次过程降水量在10~40mm之间的次数最多,占总次数的64.9%;大于50mm的次数只有23.5%;大于100mm的次数极少,仅占总次数的2.5%。表明黄河源区连阴雨强度小。

从汛期连阴雨出现的时间看:7月次数最多,占25%;9月、6月次之,分别占21.4%和20.6%;5月最少,占7.2%。

3.2 强降雨特点

鉴于高原降水的特殊性,强降雨与我国东部地区不能统一标准,参考前人研究成果[5],黄河源区强降雨定义为日降水量≥25mm的降水,若某日黄河源区有1个或1个以上的站出现强降雨,则将该日定义为一个强降雨日,将某日有3个或3个以上站同时出现强降雨过程称为一次区域性强降雨过程。

统计分析历史上强降雨过程可以看出,黄河源区强降雨的空间分布极不均匀,由东向西迅速递减。东部地区平均每年出现强降水2.0次以上,其中若尔盖强降雨最多,平均每年2.6次;西部地区平均每年少于0.5次,玛多站最少,年平均仅0.1次;中部的同德、达日至玛曲之间出现次数居中,平均每年出现1~2次。

从出现的月份看,强降雨出现时间主要集中在7月、8月,两个月的多年平均强降雨天数占5—9月的60%,并且7月和8月出现天数相当。

黄河源区的区域性强降雨平均每年只有0.6次,一年最多出现2次,区域性强降雨的持续时间平均只有1d,且大多发生在河源区东部,表明河源区强降雨历时短、局地性强。区域性强降雨主要发生在6—9月,其中7月最多,8月、6月次之,9月最少。区域性强降雨出现的最早日期为6月13日,最晚为9月18日。

4 典型降雨天气形势分析

由于黄河源区地处青藏高原腹地,平均海拔在4000m以上,最高点超过5500m,因此200hPa和500hPa环流形势对该地区降水影响较大。

4.1 连阴雨分析

4.1.1 200hPa环流形势

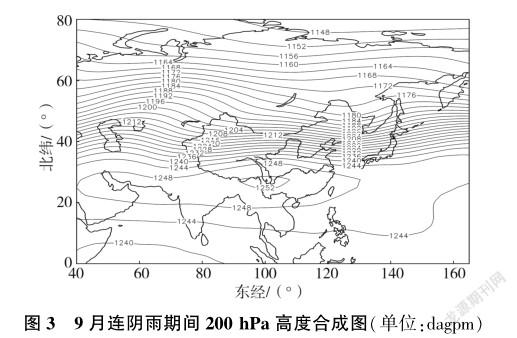

利用NCEP/NCAR再分析资料绘制黄河源区9月连阴雨期间200hPa高度合成图(见图3),可以看出,南亚高压异常强大,中心闭合线达1252dagpm,位置偏东、偏北,中心位于长江上游东经100°附近。同时在我国新疆至青藏高原上存在低压槽,黄河源区位于新疆槽前部和南亚高压北侧西南风气流控制区。200 hPa距平场上,东经85°附近为负距平区,中心负变压达-6dagpm,黄河流域为大范围正距平区,中心正变压达7dagpm,这表示黄河源区上空辐散抽吸作用异常强大,非常有利于低层大气的上升运动。200hPa风场上,北纬35°—45°之间为强西风带,西风急流轴最大风速可达45m/s,黄河源区处于高空急流入口区右侧的强高空辐散区内,有利于大尺度上升运动的发生,从而产生阴雨天气。

4.1.2 500hPa环流形势

对连阴雨期间500hPa高度场分析发现,6—8月黄河源区连阴雨主要受西风带和副热带低值系统影响,新疆北部至青藏高原上空存在低压槽,同时存在印缅低压(槽),黄河上游处于西风带低压槽、高原槽和印緬低压前部西南气流里,黄河中下游受弱高压脊控制,在黄河源区容易形成500hPa切变线。9月副高对连阴雨的影响较其他月份明显,西太平洋副高明显偏强、偏西,黄河源区除受西部系统东移影响外,同时有来自西太平洋和南海的暖湿空气沿副高西侧偏南气流向黄河上游地区输送(见图4)。500hPa距平场上,新疆北部至青藏高原地区处于负变压区,黄河中下游为正变压区,黄河源区处于东高西低的环流形势下。500hPa风场上,6—8月连阴雨期间,西南风携带印度洋、孟加拉湾的水汽直接北上,或绕过中南半岛转向西北将水汽源源不断地向黄河上游输送。9月受副高西伸影响,来自西太平洋和南海的暖湿气流更为显著。南方暖湿空气向北输送,同时伴随新疆北部的冷空气南下,冷暖空气在黄河源区交汇形成阴雨天气。由于高、低值系统异常稳定,因此形成了黄河源区的连续阴雨天气。

4.1.3 物理量场

区域性连阴雨天气的发生除了与高低层大气环流异常有关外,还与该区域低层大气的水汽含量以及垂直运动密切相关[11]。笔者分析了2017年9月22日—10月3日连阴雨期间的水汽及垂直运动等物理量。

2017年9月22日—10月3日黄河源区出现持续阴雨天气,分两个较强降雨时段,分别为9月24—26日、10月2日。连阴雨期间500hPa比湿场上,比湿维持在3g/kg以上。中、低层维持弱上升运动,降水以稳定性降水为主。9月24—26日和10月2日的中雨时段,大部分地区比湿大于4g/kg,南部的久治、红原部分地区比湿在5g/kg以上。上升运动明显加强,上升速度达-0.9×10-3hPa/s。9月22日—10月3日500 hPa平均假相当位温场上,高原南部有一条东西向的高能舌,中心位于长江上游,中心闭合等值线348K,其北部等值线分布密集,黄河源区位于假相当位温梯度大值区内。分析表明,黄河源区连阴雨天气的产生,除了具备良好的水汽条件外,还有垂直运动的配合以及能量的聚集。

4.2 强降雨分析

形成黄河源区强降雨的环流形势与连阴雨类似,影响系统同样为新疆低槽、高原槽和印缅槽以及副热带高压、南亚高压等,但影响系统的强弱与出现时间等略有不同。

4.2.1 200hPa环流形势

对黄河源区25场区域性强降雨过程分析发现,200hPa南亚高压对黄河源区强降雨的形成具有重要作用,暴雨发生时黄河源区大多处于南亚高压中心区域或北部边缘,存在明显的高层辐散。同时发现,形成强降雨的500hPa形势不同时,南亚高压类型会有所不同,当强降雨主要由500hPa新疆低槽、高原槽等低值系统形成时,南亚高压东部型、西部型和带状型都有出现;而由副高偏西、偏强形成强降雨时,南亚高压多为东部型(见表3)。这表明南亚高压偏东时,副高易西伸、加强,南亚高压的存在加强了中低层的上升运动,有利于形成强降雨。

4.2.2 500hPa环流形势

形成黄河源区强降雨的500hPa环流形势可分为两种:一种由西风带低压槽东移形成;另一种由西太平洋副高异常加强、西伸而形成。

第一种形势,新疆北部有低压槽东移、南压,或者高原低槽东移,黄河源区处于西风带低压槽前部,黄河流域中下游大部受高压脊控制。同时印缅低压槽活跃,槽前西南气流将孟加拉湾的水汽向黄河上游输送,黄河源区易形成东西向切变线,暖湿空气与西风带低压槽携带的冷空气在黄河源区交汇,形成区域性强降雨天气。

另一种形势,西太平洋副高明显加强、西伸,位置异常偏西、偏北,黄河源区处于副高西北部边缘。在副高南部,偏东气流携带南海、西太平洋暖湿空气西进,而后向北沿副高边缘直抵我国西北地区。同时巴尔喀什湖至贝加尔湖一带存在低压槽,低压槽分裂弱冷空气抵达黄河源头(见图5),西风带低槽分裂的弱冷空气与副高外围的暖湿空气在黄河源区汇合,形成强降雨天气。

经分析,副热带高压对黄河源区强降雨和连阴雨天气的影响略有不同,主要表现在影响的时间上,由副高形成的连阴雨多出现在9月,7月、8月明显偏少;而因副高偏强、偏西而形成的强降雨天气在7—9月都可出现,并且出现次数相当,没有明显变化。这表明,7—8月受副高偏强影响,黄河源区更容易形成强降雨而不是连阴雨天气,这是强降水与连阴雨的区别之一。

4.2.3 物理量场分析

2003年7月14日、1995年8月14日及1989年7月21日,黄河源区分别出现了一次3站日降水量大于25mm的强降雨,强降雨期间的比湿、相对湿度、气流垂直速度及假相当位温见表4。由表4可以看出,强降雨发生时,黄河源区处于相对湿度、气流垂直速度和假相当位温场的大值中心区,水汽、动力和热力条件都非常有利,比湿在6g/kg以上,相对湿度在80%以上,气流垂直速度大于-0.5×10-3hPa/s,假相当位温在350K以上。由于强降雨较连阴雨强度大,因此当强降雨发生时,垂直速度、比湿、假相当位温等都较连阴雨期间更强。

5 结 论

(1)黄河源区降水的空间分布和时间分布极不均匀。东南部地区年平均降水量在700mm以上,西北部小于300mm;月、季降水差异显著,雨季、旱季分明,汛期(5—9月)降水量占年降水量的84.9%,其余7个月仅占15.1%;黄河源区降水量的年际变化较小,远小于黄河流域其他地区。

(2)黄河源区主要有连阴雨和强降雨两种典型降水类型,黄河源区连阴雨过程平均每年出现1.8次,东南部连阴雨天气较为频繁(平均每年出现2~3次),过程持续时间5~24d不等,强度较小。黄河源区区域性强降雨平均每年只有1d,持续时间短、局地性强,大多发生在河源区东部,区域东部平均每年发生2次以上强降雨过程。

(3)连阴雨期间200hPa南亚高压异常强大,位置偏东、偏北,黄河源区位于高空急流入口区右侧的强高空辐散区内,有利于大尺度上升运动的发生。500hPa高度场上,6—8月黄河源区连阴雨主要受西风带低压槽、切变线、高原槽和印缅低压影响,9月西太平洋副高对连阴雨的影响较其他月份明显,黄河源区除受西部系统影响外,同时受来自副高外围的西太平洋和南海的暖湿空气影响,有利于连阴雨天气形成。

(4)黄河源区强降雨主要出现在200hPa南亚高压中心区域或北部边缘,存在明显高层輻散。强降雨期间500hPa环流形势主要有两种,一种是新疆北部低压槽或高原低槽东移,东西向切变线位于河源区,同时印缅低槽活跃,槽前西南气流携带的暖湿空气与北方低压槽携带的冷空气在黄河源区交汇,造成强降雨天气;另一种是西太平洋副高位置异常偏西、偏北,影响河源地区,同时巴尔喀什湖至贝加尔湖一带低压槽分裂弱冷空气抵达黄河源头,西风带弱冷空气与副高外围的暖湿空气结合,形成黄河源区强降雨天气。

与副高对连阴雨的影响主要发生在9月不同,副高对强降雨的影响在7—9月势力相当,没有明显变化。这表明,7—8月副高偏强、偏西时,黄河源区更容易形成强降雨。

(5)物理量场上,黄河源区两种典型降水期间,都存在明显上升运动,同时处于湿度大值区、能量聚集区内。不同的是,强降雨发生时,气流垂直速度、比湿、假相当位温等都较连阴雨期间更强,更有利于强降雨形成。

参考文献:

[1] 文莉娟,吕世华,韦志刚,等.南水北调西线引水区与黄河上游降水过程的水汽特征分析[J].冰川冻土,2006,28(2):157-162.

[2] 许晨海,姚展予,陈进强.黄河上游降水的时空变化及其环流特征[J].气象,2004,30(11):51-54.

[3] 王云璋,康玲玲,王国庆.近50年黄河上游降水变化及其对径流的影响[J].人民黄河,2004,26(2):5-7,46.

[4] 李江萍,杜亮亮,张宇,等.玛曲地区夏季强降水的环流分型及水汽轨迹分析[J].高原气象,2012,31(6):1582-1590.

[5] 谌芸,李强,李泽椿.青藏高原东北部强降水天气过程的气候特征分析[J].应用气象学报,2006,17(增刊1):98-103.

[6] 王道席,田世民,蒋思奇,等.黄河源区径流演变研究进展[J].人民黄河,2020,42(9):90-95.

[7] 李晓英,姚正毅,王宏伟,等.近52a黄河源区降水量和气温时空变化特征[J].人民黄河,2015,37(7):16-21.

[8] 马占良.青海省秋季连阴雨天气特征分析[J].青海科技, 2008,15(2),31-33.

[9] 王建兵,安华银,汪治桂,等.甘南高原秋季连阴雨的气候特征及主要环流形势[J].干旱气象,2013,31(1):70-77.

[10] 李万志,童玉珍,杨延华,等.青海省连阴雨监测指标的修订及其时空特征[J].中国农学通报,2018,34(31):125-130.

[11] 周建琴,晏红明,郑建萌,等.2010年9—10月云南连阴雨发生的事实和成因分析[J].高原气象,2014,33(1):106-115.

【责任编辑 张 帅】