川西雷口坡组储层酸蚀裂缝导流能力研究

解修权,焦国盈,罗 雄,孟 伟

(重庆科技学院石油工程学院,重庆 401331)

在开采碳酸盐岩储层中,酸压是开采过程中的一个重要阶段,酸压效果的好坏对后续产量有直接影响。而评价酸压效果好坏的指标,就是看其产生的裂缝导流能力的大小。川西雷口坡组具有复杂的岩性及孔隙结构、强非均质性[1]。因此在酸压工作中需要考虑的条件较为复杂,酸压难度大。通过利用现场井下岩芯,模拟储层条件,测定不同酸液与岩芯的酸蚀前后裂缝导流能力,优选适合于现场的酸液液体体系和酸液配方。

1 实验装置和材料

本次实验选择的实验设备为DL-2000 型导流仪,其主要分为供液系统、API标准导流室、液压控制系统和测量系统四部分。

实验材料包括16个直径为2.5cm的川西雷口坡组标准岩芯以及浓度皆为20%的胶凝酸和微乳酸,微乳酸和胶凝酸的酸液配比分别为:

胶凝酸:0.8% 胶凝剂+5.5%缓蚀剂(A∶B=4∶1)+1%助排剂+20%HCl;

微乳酸:主表面活性剂∶邻苯二甲酸氢钾=12∶1,助表面活性剂∶主表面活性剂=1∶1,主表面活性剂∶柴油=1∶2。

2 实验原理

当测试液流过人工裂缝时,记录压差和液体流量,采用下式计算酸蚀裂缝导流能力:

式中:wfKf——酸蚀裂缝导流能力,μm2·cm;

Q——排量,mL/s;

μ——粘度,mPa·s;

L——缝长,cm;

ΔP——压差,Pa;

W——裂缝面宽度,cm。

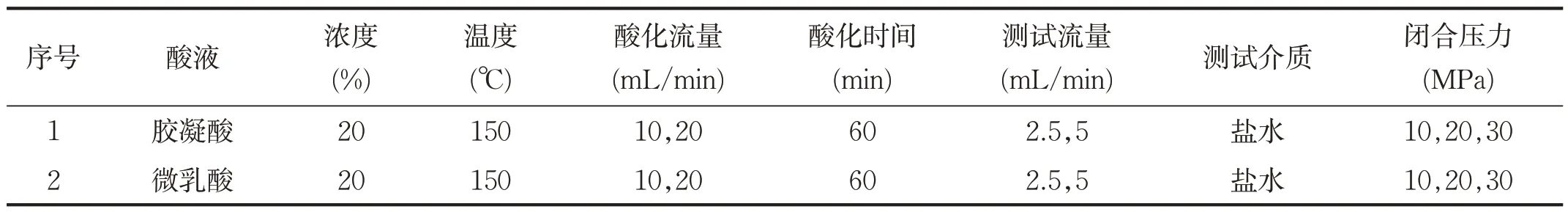

3 实验方案(见表1)

表1 酸蚀裂缝导流能力测定

4 实验步骤

按如下流程有序组织实验:

(1)实验准备。

①取∅25mm的岩芯,对其沿过酸方向劈裂,经此处理后用激光扫描裂缝面,后续按照“烘干→照相→称重”的方式依次操作。

②向夹持器内稳定放置岩芯,此举的目的在于测定未酸蚀的导流特性。

③制备酸液,将其装入酸罐容器内,并向其中掺入适量的盐水。

(2)实验操作要点。

①于岩芯周边均匀涂抹密封胶,将其稳定粘在过流装置处,进而将其置入夹持器内。

②按设计规范将气瓶、中间容器、夹持器、储酸桶四大装置连接于一体,将温控设备连接至导流室,加温以使得地层温度达到150℃,并保持该状态15min;满足时间要求后,开启水罐容器阀门以及气瓶,注入适量的清水,用于清理岩芯裂缝;此后,关闭水罐容器的阀门,并开启酸罐容器的阀门,根据要求灵活调整酸液的流速,直至满足设计要求为止。

③营造2.5MPa的围压,在此条件下闭合酸化。

④从夹持器内取出岩芯,在完成“清洗、烘干、照相、称重”操作后,确定上、下岩芯在经过酸蚀后各自的实际重量,并详细记录信息;对岩芯裂缝表面做详细的观察,用三维激光扫描,准确掌握其实际情况。

⑤再次将岩芯置于夹持器内,此时的目的在于测定两个流量的平均酸蚀裂缝导流能力,为保证测试结果的准确性,全程闭合压力宜稳定在10~30MPa。

⑥取出岩芯,依然按照“④”的流程操作,准确掌握岩石裂缝表面的实际特点。

(3)实验数据测定。

①引入的是三维激光扫描的方法,观察酸蚀裂缝面。

②基于所得数据展开计算,定量分析酸蚀裂缝的导流能力。

5 实验结果分析

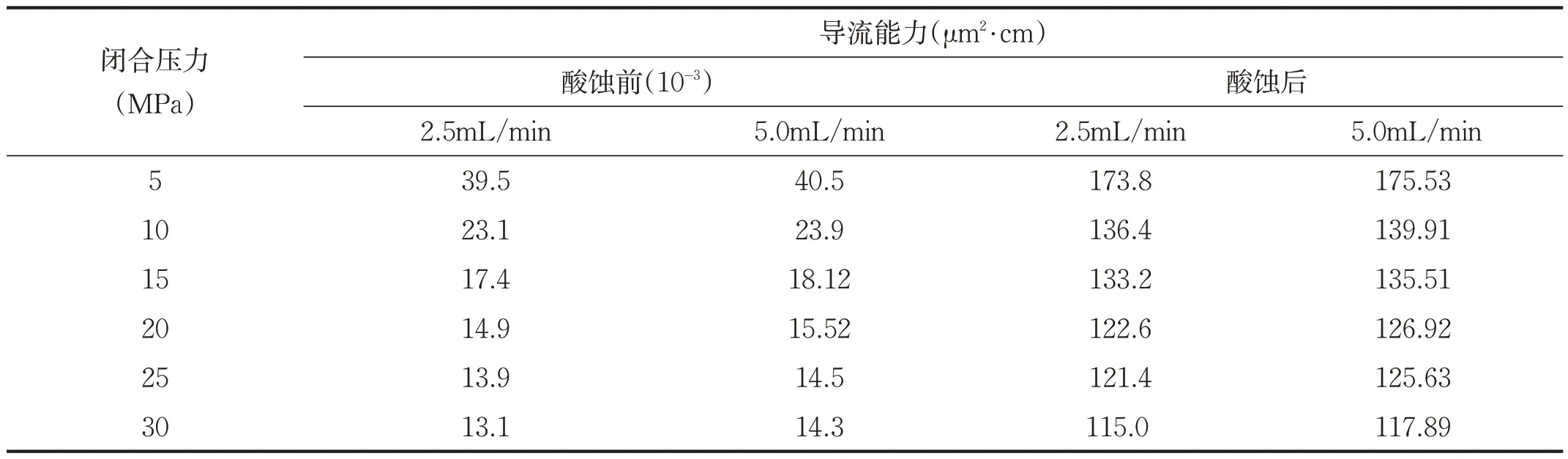

(1)胶凝酸测试。利用9 号岩芯,测定了胶凝酸酸化前后导流能力的变化,结果见表2和图1。

表2 导流能力测试结果(9号岩芯,20%胶凝酸,10mL/min,150℃)

从实验数据可以看出,当闭合压力为5MPa时,不管是否经过酸蚀处理,裂缝导流能力都为最大值。酸蚀前,对应的流量为2.5mL/min 和5.0mL/min 导流能力分别为39.5 和40.5;酸蚀后,分别为173.8 和175.53。发现高流量时的导流能力要稍高于低流量下的裂缝导流能力,但是变化幅度不明显,在经过酸蚀处理后流量的不同造成的导流能力变化幅度相较于酸蚀前稍有增大。这是因为经过酸蚀处理后,裂缝自身的导流能力得到了提升,因此放大了流量差异造成的导流能力变化幅度。当闭合压力增加到最大值30MPa时,导流能力达到最小值。酸蚀前分别为13.1和14.3;酸蚀后分别为115.0和117.89。这是因为随着闭合压力的增加,裂缝被逐渐压实,裂缝宽度随着闭合压力的增加不断变小,自然导流能力也会随之降低[2]。通过对比计算,不管流量是2.5mL/min 还是5.0mL/min,闭合压力为5MPa时酸蚀前后裂缝导流能力变化最大。并且随着闭合压力的增大,酸蚀前后导流能力的变化程度不断减小。因为当闭合压力处在最小值时,裂缝所受的压实作用也最轻,孔道处于最宽松状态,因此导流能力最好,经过酸蚀处理后导流能力的可提升效果也最好[3]。随着闭合压力的增加,裂缝被逐渐压实,孔道不断缩窄,流体流通的横截面积不断减小,在这种情况下即使经过酸蚀处理导流能力也无法再取得较大幅度的变化。

通过9号岩芯的表面形态和激光扫描可以看出,实验用岩样——川西雷口坡组碳酸盐岩主要以白云岩和灰岩为主,具有复杂的岩性和孔隙结构,孔隙度和渗透率都较低,在扫描图上体现为岩石表面十分不平整,酸蚀后表面变得较为平整,说明胶凝酸的刻蚀程度较高;形成了比较明显的沟槽,使得裂缝导流能力得到了提高。

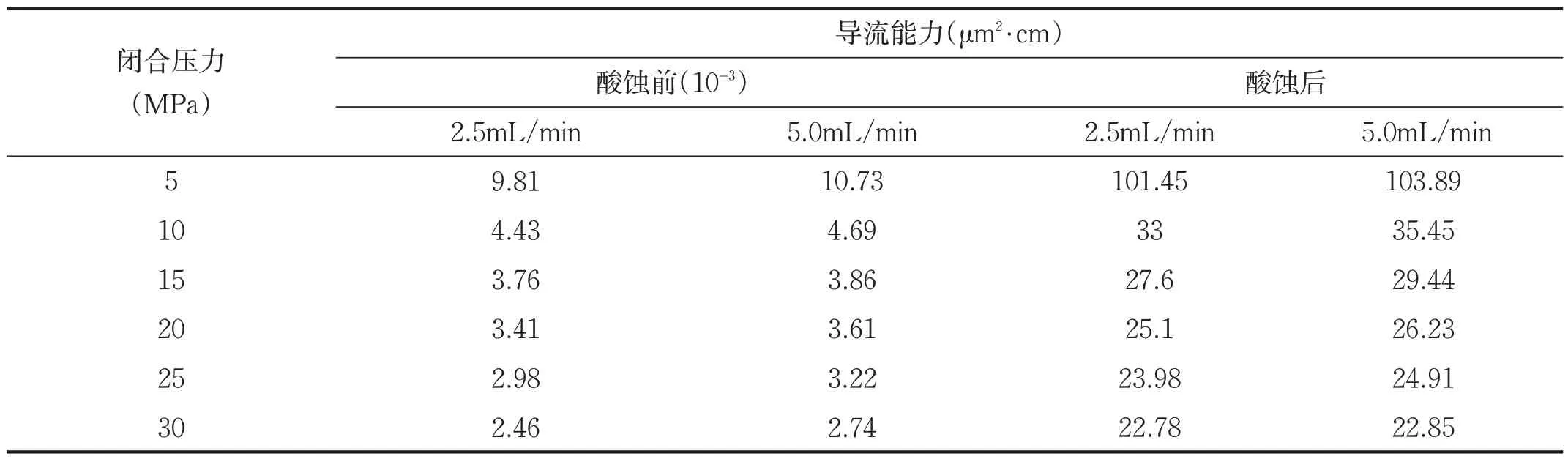

将酸化时的流量增加一倍,处理2 号岩芯,测定酸化前后岩芯导流能力的变化,结果见表3和图2。

表3 导流能力测试结果(2号岩芯,20%胶凝酸,20mL/min,150℃)

将酸化时的流量增加到20mL/min后,可以发现所有的导流能力数值都发生了较大幅度下降。对应着2.5mL/min 和5mL/min 的流量,闭合压力为5MPa 时导流能力仍为最高,酸蚀前分别为9.81 和10.73;酸蚀后分别为101.45 和103.89。当闭合压力逐渐升高到30MPa,裂缝导流能力也逐渐降低到最低,酸蚀前为2.46 和2.74;酸蚀后为22.78 和22.85。比较胶凝酸在10mL/min 和20mL/min 的酸化流量下测得的酸蚀裂缝导流能力,发现在闭合压力、是否经过酸蚀处理等变量一致的情况下,高流量下的酸蚀裂缝导流能力比低流量下的小,这是由于随着流量增大,流动阻力也随之增大,导致会有更多的反应残留物和从储层骨架脱离的小颗粒岩屑堵塞孔道,导致孔道孔隙度不断减小,进而造成导流能力持续降低[4]。

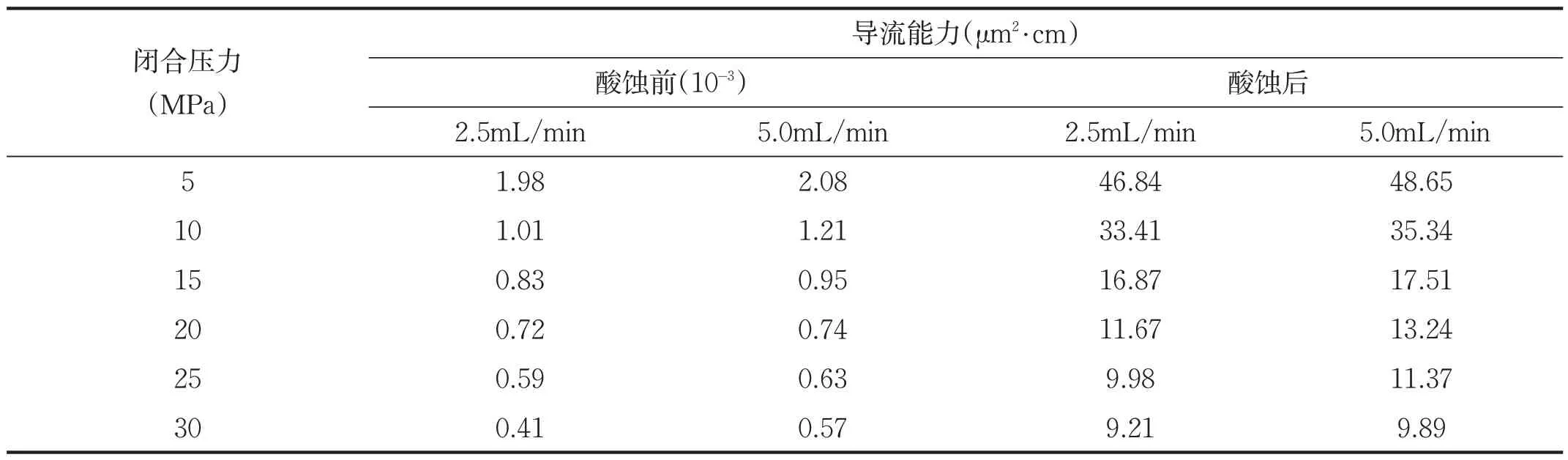

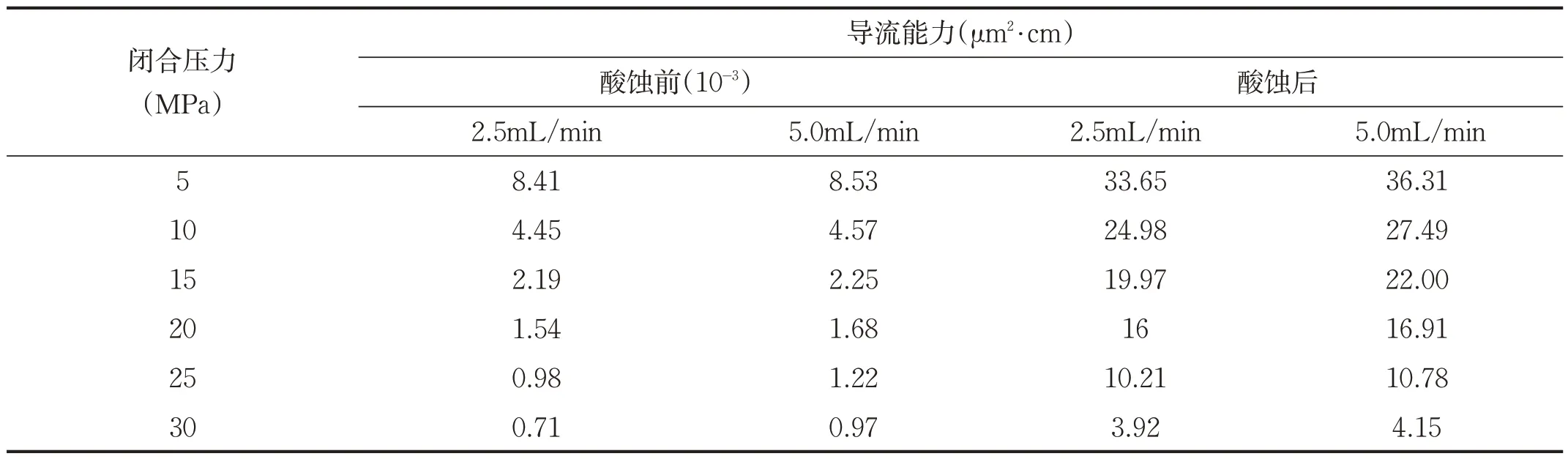

(2)微乳酸测试。微乳酸在10mL/min酸化流量下测的酸蚀裂缝导流能力见表4和图3。

表4 导流能力测试结果(4号岩芯,20%微乳酸,10mL/min,150℃)

从图3 可以看出,相比于上面的胶凝酸实验组,该组取得的裂缝导流能力大幅降低。流量在2.5mL/min和5mL/min 时最高仅为1.98 和2.08,最低达到了0.41和0.57。经过酸蚀后导流能力虽然得到提升但提升依然不大。微乳酸在20mL/min 酸化流量下测的酸蚀裂缝导流能力见表5和图4、图5。

表5 导流能力测试结果(1号岩芯,20%微乳酸,20mL/min,150℃)

将酸化流量增加到20mL/min后,可以发现在相同闭合压力和流量的条件下,酸蚀前的裂缝导流能力有些许上升。但是将两组微乳酸组同两组胶凝酸组对比后发现,通过对比胶凝酸组和微乳酸组的裂缝导流能力后可以看出,胶凝酸组的酸化效果更好。这是因为在胶凝酸中添加了胶凝剂,使得胶凝酸粘度变大,流速变慢,与储层接触反应的时间变长,增强了酸化效果。而且川西雷口坡组岩石主要以白云岩、灰岩为主,岩石的矿物组分中含有方解石,胶凝酸在酸化过程中对方解石的溶蚀效果较好,进而岩石平均抗压强度、平均抗拉强度和弹性模量都有降低,导致岩石破裂形成裂缝[5]。这也是造成胶凝酸酸化效果更好的原因。不管酸蚀前的导流能力两组相差较大亦或者相差不大,经过酸蚀后微乳酸组取得的导流能力都远小于胶凝酸组的导流能力。

6 结论

(1)川西雷口坡组岩石具有复杂的岩性及孔隙结构和强非均质性,岩石主要是白云岩和灰岩,平均孔隙度低,平均孔径较小。对比酸液体系可以发现,使用胶凝酸的实验组酸蚀作用效果更好,酸蚀前后裂缝导流能力变化幅度大于使用微乳酸的实验组。

(2)通过四组对比实验中的闭合压力变化效果可以看出,闭合压力增加,由于岩石所受的压实作用增强,裂缝宽度不断变小,导致裂缝导流能力降低,即使经过酸化处理后导流能力稍有增加但是依然处于较低水平。因此在实际现场开采中,需要对储层闭合压力有所控制。

(3)酸化流量的变化对导流能力的影响不是线性的,在实验中胶凝酸组随着酸化流量的增加导流能力也随之增加。然而在微乳酸组中导流能力和酸化流量却呈反比关系。

(4)流量的增加会使裂缝导流能力也增加,但是变化幅度不明显,因此会出现虽然酸蚀前和酸蚀后的导流能力都得到了增加但是高流量组中的导流能力的变化幅度不如低流量组中裂缝导流能力变化幅度大的情况。