基于电路理论的生态安全格局构建

——以赣州市为例

刘春飞,刘平辉,朱传民

(1.东华理工大学地球科学学院,南昌 330013;2.江西省数字国土重点实验室,南昌 330013)

党的十九大报告进一步明确了加大生态系统保护力度、统筹山水林田湖草系统治理、实施重要生态系统保护修复重大工程等新时期国家生态文明建设的重大战略需求[1]。2021 年8 月江西省自然资源厅、江西省发展和改革委员会联合印发的《江西省“十四五”国土空间生态修复规划》进一步明确了提升生态、农业、城镇生态系统质量的主要生态修复目标,提出了推进形成生态保护和生态修复的新格局[2]。开展生态修复并针对不同地区因地制宜进行生态修复分区,有利于实施高效高质量的生态修复,加快推进地方生态文明建设。

近年来,生态安全格局构建逐渐成为业内学者们的研究热点,目前已经逐步形成生态源地-生态阻力面-生态廊道-生态节点-生态安全格局的基本框架,被广泛运用在生态保护红线划定、城市开发边界的试划、生态修复关键区域识别、生态承载力监测等研究中。生态源地的识别多采用直接提取区域内自然保护地或风景名胜区、生态系统服务价值评价、生态环境质量评价、连通性指数分析等方法。生态阻力面常采用最小阻力模型来选取合适的阻力因子构建阻力面。生态廊道较为常用的提取方法有重力模型、成本路径和电路理论等。电路理论结合生物在环境中随机游走的特性可以更好地模拟生物在生态系统中的能量流动,识别出更具说服力的生态节点区域。目前大多数的研究尺度多为选取某年度的数据进行分析,并没有在长时间的时空尺度对生态安全格局的演变进行研究,对此本研究选取江西省赣州市2000—2020 年的基础数据,并对区域内生态安全格局要素演变进行分析,综合确定最终生态安全格局。

在《全国主体功能区划》中提出了构建“两屏三带”为主体的生态安全战略格局,其中南方丘陵山地带在保障生物多样性、调节气候、涵养水源方面有着重要地位。赣州市有8 个县位于南岭山地森林及生物多样性生态功能区之中,构建赣州市生态安全格局有助于研究区域内的生态功能恢复和开展系统的生态修复工作。基于此,以赣州市为研究区域,通过计算生态系统服务价值来识别研究区域内的生态源地,基于电路理论识别生态廊道、生态夹点和生态障碍点构建赣州市最终生态安全格局,并根据生态安全格局要素进行合理的空间区域划分[3],最后提出针对性的生态修复方向及建议,以期为赣州市国土空间布局优化及生态安全格局构建提供一定的参考。

1 研究区域概况及数据来源

1.1 研究区域概况

赣州市位于江西省南部,是江西省面积最大、人口最多的地级市,下辖3 个市辖区、14 个县、1 个县级市。赣州市东接福建省三明市和龙岩市,南临广东省梅州市、河源市、韶关市,西靠湖南省郴州市,北连江西省吉安市和抚州市,位于北纬24°29′—27°09′、东经113°54′—116°38′,属亚热带季风气候,年平均气温在19.1~20.8 ℃,年平均降水量为1 152.2~1 554.9 mm,四季分明,雨量充沛。地形以山地、丘陵为主,地势四周高中间低,南高北低,水系呈辐辏状向章贡区汇集。土地利用类型主要以林地为主,面积占赣州市国土总面积的74.21%,是中国商品林基地和重点开发的林区之一。

1.2 数据来源

研究中用到的基础数据:①赣州市遥感影像数据,来源于地理空间数据云Landsat8 OLI_TIRS;②DEM 数据,来源于地理空间数据云ASTER GDEM 30 m 分辨率数字高程数据;③赣州市2000 年、2010年、2020 年土地利用数据,来源于中国科学院资源环境科学与数据中心;④道路和居民点矢量图层,来源于全球地理信息资源目录服务系统;⑤粮食种植面积、粮食产量以及各类粮食收益数据,来源于《赣州市统计年鉴》及《全国农产品成本收益资料汇编》。

2 研究方法

2.1 生态系统服务价值评估

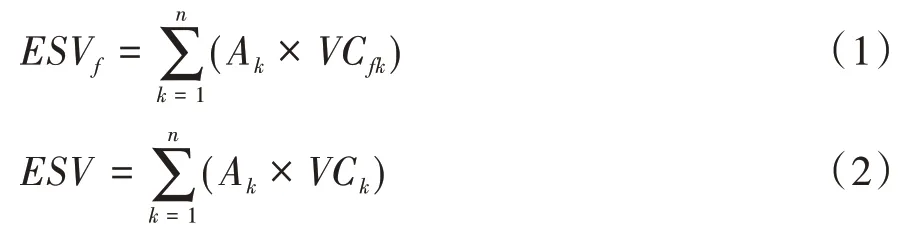

生态系统服务价值即人类可以从生态系统获取的供给价值、调节价值、支持价值和文化价值。本研究参考Constanza 等[4]提出的当量因子法,结合土地利用类型实际情况,结合谢高地等[5,6]的生态系统服务价值综合动态评估方法,将生态系统服务价值分为四大类11 项,分别为食物生产、原料生产、水资源供给、气候调节、气体调节、净化环境、水文调节、土壤保持、维持养分循环[7]、生物多样性和美学景观。参照专家意见对建设用地生态系统服务价值统一赋值为0,根据赣州市与全国粮食产量和价值的平均值差异,确定合理的修正系数,得到赣州市生态系统服务系数(表1),再对研究区域的生态系统服务总价值进行测算。生态系统服务价值的计算公式如下。

表1 赣州市生态系统服务价值系数 (单位:元/hm2)

式中,ESVf为第f项生态系统服务价值;VCfk为土地利用类型为k的第f项服务功能价值指数;Ak为各类土地利用类型的面积;ESV为生态系统服务总价值;VCk为k类服务功能价值指数。利用ArcGIS 10.2 软件计算生态系统服务总价值,并采用自然断点法将生态系统服务价值从高到低依次分为高、较高、中、较低、低5 个等级,将生态系统服务价值高的地区进行优先重点考虑。

2.2 生态源地

生态源地是维持国土空间安全的核心区域,本研究采用MSPA 分析方法,以生态系统服务价值较高的区域为前景,较低的设置为后景。利用Guidos软件,采用八邻域法则对研究区域的整体情况进行分析,得到互不重叠的7 类景观,包含核心区、孤岛区、环岛区、桥接区、孔隙区、边缘区和支线。初步选取面积较大的核心区斑块作为生态源地,进行景观连通性评价,采用连通性指数分析方法,选取包括整体连通性、可能连通性和斑块重要性等来量化各生态斑块在区域内维持或改善景观连通性的重要程度[8],直观地反映所选区域是否利于生态系统中的物质和能量流动。本研究利用Conefore2.6 软件,参考文献[8,9]结合赣州市的实际情况设置合理的连通距离阈值和源地连通概率,分别计算出生态源地的景观整体连通性指数和景观可能连通性指数,并对研究区域内2000—2020 年生态源地的时空演变进行分析,综合选取较为稳定的生态斑块作为最终的生态源地。其计算公式如下。

式中,IIC为景观整体连通性指数;PC为景观可能连通性指数[8];dPC为斑块重要性;Ae为区域景观总面积;n为斑块总量;Ai、Aj为生境斑块i和j的面积;Cij为生境斑块i和j在最短路径下的连接总量;Pij*为生境斑块i和j之间的最大连通率;PCremove表示斑块剔除之后剩余斑块的整体指数[8]。

2.3 阻力面构建

生态源地之间的物质能量流动主要受到生态环境差异以及人类活动范围的影响。本研究综合选取研究区域高程、坡度、土地利用类型、植被覆盖度、距离道路距离以及距离居民点距离共6 种阻力因子,参考研究区域的实际情况,运用层次分析法计算各类阻力因子的权重及阻力,各阻力因子权重依次为0.055 0、0.053 0、0.329 4、0.341 9、0.114 4 和0.106 3,阻力因子分级见表2,并进行一致性检验,得出检验系数CR=0.049 8<0.1,一致性检验结果为通过。坡度和高程等级越高对生态系统中动植物能量流动阻碍越大,对应阻力越大;植被覆盖度越大越有利于生态系统中的能量流动,对应阻力越小;距离道路和居民点的距离越近,生态链越容易受到人类活动的干扰,对应阻力越大。

表2 生态源地扩张阻力因子分级

2.4 生态廊道

生态廊道是生态源地之间物质和能量流通的重要通道。从生态安全格局的角度来看,其对维护生态安全和保护生态系统稳定具有重要意义[3],也是将来开展生态修复关注的重点区域。本研究区域生态廊道以综合阻力面为基础,结合电路连接度理论中的随机游走模型,利用Linkage Pathways 工具识别各生态源地之间的最小成本距离。其计算公式如下。

式中,NLCCAB为核心区A与核心区B归一化最低成本走廊长度;CWDA为核心区A的成本加权距离;CWDB为核心区B的成本加权距离;LCDAB为沿着最低成本距离路径移动的成本加权距离。

2.5 重要生态节点

生态夹点是指在生态环境中物质流和能量流的重点区域,如果该区域被破坏将有可能会对该区域生态系统造成严重危害。为更加精准地识别研究区域内的夹点所在区域,本研究基于Pinchpoint Mapper 工具,选择成对(Pairwise)模式,通过调用Circuitscape 电路分析来依次计算每对生态源地之间的电流,选择任意一个生态源地将其任意地连接到一个1 A 的电流源,另一个生态源地则连接到地面,依次进行迭代运算,即可获得各源点之间的电流流动情况。电流强度越大则表示该区域生态系统中的能量流和物质流越容易通过,筛选电流密度较大的地区作为生态夹点区域,在开展生态修复工作过程中进行优先保护。

生态障碍点是指生态源地之间物质流和能量流之间流通受到较大阻碍的区域,通过计算清除障碍点后电流恢复值的大小来识别障碍点区域[9],本研究通过Barrier Mapper 工具,参照文献[10,11],设置合适的步长和半径来搜索生态系统中的障碍点。结合遥感影像开展具有针对性的生态环境整治措施工作,有利于进一步提高生态环境质量。

3 结果与分析

3.1 生态系统服务价值的变化

根据赣州市生态系统服务系数及研究区域历年的土地利用类型数据,分别计算得到赣州市2000年、2010 年和2020 年生态系统服务价值,结果见表3。利用自然断点法将生态系统服务价值分为高、较高、中、较低、低5 个等级。结合历年的土地利用变化数据分析,中等级和低等级占比的增加和较高等级面积占比的减少主要与近年来社会的不断发展、人口增长导致城市不断扩张、城镇用地和农村居民点等其他建设用地的增加占用了大量的耕地与林地有关。总体来看,2000—2020 年赣州市生态系统服务价值保持较为稳定。

表3 2000—2020 年赣州市生态系统服务价值各等级面积占比

3.2 生态源地的分布与变化规律

根据赣州市历年生态系统服务价值测算结果,选取等级为高的区域作为初步生态源地,结合MSPA与景观连通性指数可以有效避免只考虑斑块面积而忽略连通重要性的缺陷,保障了源地提取方面的科学性与客观性[12]。利用Conefor2.6 软件进行分析,进一步识别核心区面积大于100 km2且连通性较好的斑块为最终的生态源地。结果(图1)显示,2000年识别生态源地18 处(图1a),总面积6 848.33 km2,占赣州市国土总面积的17.39%;2010 年识别生态源地17 处(图1b),总面积7 327.32 km2,占赣州市国土总面积的18.61%;2020 年识别生态源地20 处(图1c),总面积6 830.99 km2,占赣州市国土总面积的17.35%。这些生态源地主要分布在赣州市南部大部分区县、东北部宁都县和石城县、西部崇义县以及东部的瑞金市,涵盖了赣江源、九连山、武夷山和齐云山等多个国家级自然保护区,阳明山、九连山、五指峰、会昌山和梅关等多个国家级森林公园和国家级Ⅰ、Ⅱ级重点保护野生动物栖息地。

图1 2000—2020 年赣州市生态源地分布

3.3 阻力面构建与变化规律

利用ArcGIS 10.2 将各阻力因子进行分析得到单因子阻力,按对应权重进行加权叠加,计算得到研究区域历年综合阻力面。从图2 可以看出,阻力系数在10~91,赣州市综合阻力值呈网状分布,高阻力值区域主要分布在赣州市的章贡区、南康区、瑞金市、宁都县、兴国县、于都县和信丰县。从阻力面叠加卫星影像图可以发现,高阻力值区域主要分布在各区县的中心城区内以及交通网络干线上。这些区域土地利用类型多为建设用地,地表人类活动频繁,对生态系统中的各类生物在生态源地之间的能量流动和物种迁移有较大的阻碍,低阻力值区域多分布在赣州市四周的林地。

图2 2000—2020 年赣州市阻力分析

3.4 生态廊道的识别与分析

结合生态源地和赣州市综合阻力面,利用Arc-Catalog 10.2 软件中的Linkage Pathways 工具提取历年生态廊道。从图3 可以看出,生态廊道整体呈“田”字形分布在各生态源地之间,尽管各时段提取出来的生态廊道数量和长度有明显的差异,但历年提取的最长生态廊道均横穿兴国县、连接宁都县的凌云山省级自然保护区与和赣县区内包括赣江流域内的生态源地,南部和东部的生态廊道整体较短。结合土地利用类型分析生态廊道多穿过林地、耕地、水域等,针对生态廊道的保护应从保护林地资源、提升耕地质量和加强水土保持等方面进行。将生态廊道与交通路网叠加分析可以发现,路网与生态廊道有较多的交叉节点,容易受到人类活动影响,未来在交通规划方面需要考虑基础设施对生态系统造成的影响,合理规划空间布局。

图3 2000—2020 年赣州市生态廊道的空间分布

3.5 重要生态节点识别

生态夹点是生态系统中能量较为容易通过的夹点区域,该区域生态阻力较小,同时也是较容易受到人为因素影响的区域,是地方开展生态保护工作的重点区域。在生态廊道的基础上运用ArcGIS 10.2插件中的Pinchpoint Mapper 工具通过计算各生态源地之间的累计电流值,筛选出的高电流区域为历年生态夹点。从图4 可以看出,2000 年共识别生态夹点27 处(图4a),总面积52.87 km2;2010 年共识别生态夹点23 处(图4b),总面积51.99 km2;2020 年共识别生态夹点27 处(图4c),总面积48.08 km2。生态夹点在研究区域内呈均质分布状态,高电流区域主要分布在宁都县的东部和西部、瑞金市的东部、会昌县的东部和于都县的中部,2000—2020 年最大累计电流值先变大后变小,这也进一步反映了城市的发展对生态安全格局所带来的影响。叠加土地利用类型分析可知,夹点区域多为林地和少部分水域及耕地,因此在夹点区域宜开展对应的封山育林、退耕还林、低效林改造等林地保护工作,通过保护和培育森林资源措施,可以有效维护生态系统的稳定性和提高水源涵养能力。

图4 2000—2020 年赣州市生态夹点的空间分布

生态障碍点是阻碍生态源地之间连通性的区域,重点提升该区域内的生态环境质量,有效降低生态阻力将能够极大地改善生态源地之间的景观流通性。本研究通过Barrier Mapper 工具在合理的搜索半径和步长下,计算源地之间清除障碍点之后的电流恢复值再提取生态障碍点。由图5 可知,2000—2020 年的最大累计电流值在不断变大,整体的电流分布较为稳定,高累计电流值区域主要分布在赣县区中部、于都县北部、会昌县中部和安远县中部。在提取的过程中发现生态障碍点有部分与生态夹点重合的现象,表明该区域存在阻碍能量流动的要素,通过优先开展生态修复可以进一步提高源地之间的连通性。

图5 2000—2020 年赣州市生态障碍点的空间分布

3.6 生态网络安全格局构建与分析

基于历年生态格局要素识别情况综合确定了赣州市最终生态网络格局,划分出了生态核心区、生态缓冲区、水土保持区、重点修复区、生态多样性保护区和城镇建设区共6 类生态格局内容。其中,生态核心区面积为7 780.32 km2,占赣州市国土总面积的19.76%,主要分布在赣州市的南部南方丘陵地带、东部武夷山脉和西部罗霄山脉,包括历年较为稳定的生态源地、省级以上自然保护区和国家级森林公园,是生态网络安全格局的核心区域,对维持研究区域内的生态安全起到总框架支撑作用,可以制定专项规划来对生态核心区进行重点保护;生态缓冲区面积为5 993.92 km2,占赣州市国土总面积的15.22%,主要分布在生态核心区的外围,对防止生态被破坏有一定的缓冲作用;水土保持区面积为499.90 km2,占赣州市国土总面积的1.27%,主要分布在赣江、贡江、章水、桃江、梅江等河流水域处,在该类区域宜开展水生态环境治理,通过在重点河流两岸规划生态保护带,可有效规整河流岸线和进行湿地生态系统修复,统筹推进江河两岸脆弱区域水系综合治理;重点修复区面积为1 178.33 km2,占赣州市国土总面积的2.99%,主要是由历年识别的较为稳定的生态廊道、生态夹点和障碍点区域构成,重点改善该区域的生态环境、提高生态质量,有利于生态系统中物种迁移和能量流动;生态多样性保护区面积为21 053.77 km2,占赣州市国土总面积的53.46%,赣州市各区县均有分布,此类区域生态环境较好且不易受人类活动影响,未来需要加强对生态系统稳定性的维护,禁止与生态环境保护无关的活动;城镇建设区面积为2 873.40 km2,占赣州市国土总面积的7.30%,主要分布在各区县中心区域,由城镇用地和农村居民点等生态阻力高值所在区域构成,该区域人类活动频繁,对生态系统的干扰较大。随着城市化进程加快,该类区域也将不断扩大,将不可避免地造成林地和耕地等非建设用地的减少,导致整体生态系统服务价值降低,可通过开展城镇空间生态空间治理工程,如城镇建设用地整理、废弃矿山修复整治、生态基础设施建设等,结合未来城市发展方向合理规划城市开发边界,提升土地集约节约利用率,优化城市空间布局,以提升城市整体生态环境。

4 讨论

本研究通过生态系统服务价值评价和电路理论模型,以电子在电路中的运动过程来模拟生物在生态系统中的迁移,识别相关生态安全要素并构建赣州市历年生态安全格局。首先,分析其时空变化特征,有利于维护和巩固研究区域内生态安全格局的稳定性,为接下来开展生态修复和生态保护工作指明了方向,具有一定的参考价值和实践意义,也为同类型区域开展生态安全格局构建提供了一定的借鉴。需要说明的是,生态安全格局研究是一个动态的过程,本研究选取了2000 年、2010 年、2020 年作为赣州市生态安全格局代表年份,间隔时间跨度较长,并未细致分析生态安全格局的变化情况。其次,在生态源地的选取上,多数的研究均为设置源地面积阈值来筛选,阈值的大小是否对后续的生态安全格局有影响有待进一步研究。最后,本研究针对生态廊道、生态障碍点的识别更侧重的是对其分布的地理位置识别,针对生态廊道和生态障碍点在识别过程中涉及的廊道宽度和搜索步长是否会影响廊道长度和生态障碍点分布有待进一步研究。

5 小结

本研究基于电路理论构建了赣州市2000—2020 年生态安全格局,识别出生态源地、生态廊道、生态夹点和生态障碍点,划分出不同的区域并提出相应的生态修复措施,为优化国土空间布局、开展国土综合整治与生态修复工作提供了强有力的基础生态安全格局,确定了未来生态网络优化的重要夹点区域。

1)2000—2020 年,赣州市整体生态系统服务价值较高,等级较高的区域主要集中分布在宁都县北部,赣州市南部定南县、信丰县、安远县等以及赣州市西部崇义县和大余县等。生态系统服务价值与研究区域地类分布密切相关,赣州市森林覆盖率达到了70%以上,赣州市有国家森林公园6 个、省级森林公园12 个和自然保护区25 个,丰富的森林资源对维护生态系统稳定具有重要意义。

2)2000—2020 年,赣州市生态安全网络格局较为稳定,生态源地均匀分布在赣州市区域内,生态廊道将各生态源地连接起来,但东北部的廊道多数较长,且区县内交通网络干线密布,物种之间的能量流动容易受到影响。重要生态节点多分布在东北部及西部,保护好生态夹点和修复好生态障碍点将有利于提高既有生态安全格局的稳定性。

3)在历年识别的生态安全格局基础上,划分出赣州市生态核心区、生态缓冲区、水土保持区、重点修复区、生态多样性保护区和城镇建设区,并提出合理的生态治理对策,确保未来生态安全格局的稳定性。坚持绿色发展理念,合理制定国土空间生态修复空间规划,有序开展生态系统环境治理工作。

——赣州市审计局这样让困难群众感受温暖