氟啶胺在马铃薯和土壤中的残留及安全使用评价

李如美,王英华,李瑞娟,刘同金,梁 慧,于建垒*

(1.山东省农业科学院植物保护研究所,山东省植物病毒学重点实验室,济南 250100;2.山东省农业科学院试验基地服务中心,济南 250100)

马铃薯是世界上第四大粮食作物[1],中国作为马铃薯生产消费第一大国,2015年我国正式启动马铃薯主粮化战略[2]。目前马铃薯晚疫病作为全球第一大病害,每年都会给全球带来巨大的经济损失[3]。氟啶胺是一种低毒、广谱、高效的吡啶胺类杀菌剂,同时也是一种线粒体氧化磷酸化解偶联剂,可通过影响氧化磷酸化过程达到杀灭病菌的作用。目前已有研究表明,氟啶胺对马铃薯晚疫病、铁皮石斛灰霉病、鳄梨白根腐病、大白菜根肿病等均具有良好的防效[4-9]。

农药残留联合专家会议(JMPR)在2018年的报告中指出将植物源中氟啶胺残留定义为氟啶胺,报道其检测方法有液相色谱法、大气压电离源气相色谱-串联质谱法及超高效液相色谱-串联质谱法等[10-13]。目前关于氟啶胺在马铃薯上的最大残留限量(MRL)美国规定为0.02 mg/kg,欧盟规定为0.02 mg/kg,韩国规定为0.05 mg/kg,澳大利亚规定为0.02 mg/kg,日本规定为0.1 mg/kg,国际食品法典委员会(CAC)尚未规定MRL值。在中国,氟啶胺已在大白菜、马铃薯、黄瓜和苹果等作物上登记,并制定其MRL值为0.5 mg/kg[14]。但是,氟啶胺在马铃薯上的残留行为报道较少。本研究进行了氟啶胺在马铃薯上和土壤中的消解和最终残留试验,旨在为该药剂在马铃薯上的安全使用提供合理建议。

1 材料与方法

1.1 仪器与试剂

Waters 2695-2489高效液相色谱仪配紫外吸收检测器,沃特世科技有限公司;高速匀浆机、旋转蒸发仪,德国IKA公司;Z326K高速冷冻离心机,德国赫姆勒公司;SQP百分之一电子天平、BSA224S-CW万分之一电子天平,赛多利斯科学仪器有限公司。

甲醇、乙腈为色谱纯,美国TEDIA公司;氯化钠、正己烷、二氯甲烷、乙酸乙酯为分析纯,国药集团化学有限公司;弗罗里硅土小柱,安捷伦科技有限公司。

1.2 试验材料

供试马铃薯品种分别为‘鲁育803’‘双丰5号’。

供试药剂:氟啶胺标样(纯度96.0%),江阴苏利化学股份有限公司;50%氟啶胺水分散粒剂、50%氟啶胺水分散粒剂,江阴苏利化学股份有限公司。

1.3 田间试验方法

参照NY/T 788—2018《农作物中农药残留试验准则》[15]要求,试验于2019和2020年在山东和安徽省进行。试验包括最终残留试验和消解动态试验2部分。样本采集、样品制备、储存等按照《农药登记残留田间试验标准操作规程》[16]执行。

1.3.1 消解动态试验

马铃薯植株消解动态试验。于马铃薯生长期,施药时应保证用于动态试验的马铃薯植株均匀着药。施药剂量为375 g a.i./hm2,每个处理重复3次,处理间设保护隔离区,另设清水空白对照,施药后2 h,1、3、7、14、21、28、35 d采样。

土壤消解动态试验。在试验基地中选一块50 m2的地块,单独施药,施药剂量为375 g a.i./hm2,施药后2 h,1、3、7、14、21、28、35、50 d采样,另设清水空白对照。

马铃薯植株样本的采集。在试验小区内按棋盘式分布采集10~15株上的茎叶,每株分别按上、中、下采集3~6片有代表性的叶片,每小区采样量不少于500 g,将采集的叶片叠放整齐,装入样本容器中,贴好标签,带回实验室处理。

1.3.2 最终残留试验

设2个施药剂量:低剂量和高剂量。低剂量按250 g a.i./hm2,高剂量按375 g a.i./hm2施药。每个剂量均施药3、4次,每个处理设3次重复,小区面积为50 m2,在马铃薯生长后期喷药。另设清水空白对照,处理间设保护带。

马铃薯块茎样本的采集。采样时间为马铃薯收获期,在试验小区内按棋盘式分布采样,在距离马铃薯秧约5 cm处用铁锹将下部块茎翻出,拔下,抖掉块茎上的泥土。每小区采9点,采集茎块不小于2 kg,装入样本容器中,贴好标签,带回实验室处理。

1.4 分析方法

1.4.1 提取与净化

马铃薯植株及块茎:称取处理好的马铃薯10.0 g于50 mL离心管中,加入5 mL水,混匀,再加入10 mL乙腈,匀浆2 min,再加入7 g氯化钠,涡旋1 min,12 000 r/min离心5 min,取4 mL上清液转移至50 mL离心瓶中,在60℃下浓缩至近干,加入2 mL正己烷-二氯甲烷(95∶5,V/V)溶解,待净化。

用5 mL正己烷-二氯甲烷(95∶5,V/V)预淋弗罗里硅土小柱,当溶液到达吸附层表面时,立即倒入待净化液,用10 mL正己烷-二氯甲烷(95∶5,V/V)洗脱,弃去,再用20 mL正己烷-二氯甲烷(80∶20,V/V)洗脱收集。在40℃下浓缩至近干,用甲醇定容至4 mL,过0.22μm滤膜,待测。

土壤:称取土壤样品10.0 g,加入乙酸乙酯30 mL,超声提取15 min,以上操作重复3次后,过滤于平底烧瓶中,浓缩至干,用甲醇溶液定容至10 mL,过0.22 μm微滤膜,待测。

1.4.2 检测条件

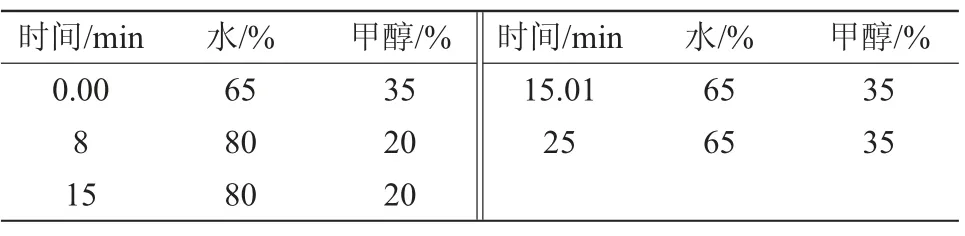

Waters 2695-2489高效液相色谱仪,紫外吸收检测器;色谱柱:ODS-C18液相色谱柱(150 mm×4.6 mm,5μm);吸收波长:239 nm;柱温:30℃;进样量:20μL;流速:1 mL/min;流动相:A相为甲醇,B相为蒸馏水;流动相采用梯度洗脱程序见表1。

表1 流动相梯度洗脱程序

2 结果与分析

2.1 标准曲线绘制

配置0.05、0.10、0.50、1.00、5.00 mg/kg 5个不同质量浓度的氟啶胺标准品,采用外标法峰面积定量,在1.4.2色谱条件下做标准曲线。试验结果表明,氟啶胺进样质量浓度为0.05~5.00 mg/kg具有良好的线性关系,直线回归式为y=57 935x-759.07,相关系数为R2=1.00。

2.2 方法灵敏度、准确度及精密度

在1.4.2色谱条件下,氟啶胺最小检出量为0.1 ng;氟啶胺在马铃薯植株、块茎和土壤中的最低检测浓度均为0.05 mg/kg。

马铃薯植株、块茎和土壤样品的添加水平均为0.05、0.5、5 mg/kg。氟啶胺在马铃薯植株、块茎和土壤中的添加回收率分别为88.7%~95.8%、83.6%~101.9%和88.4%~107.3%,相对标准偏差分别为0.091%~1.3%、0.052%~2.2%和0.093%~1.2%。本方法有较好的准确度及精密度,符合农药残留检测要求[15]。

2.3 氟啶胺在马铃薯植株和土壤中残留消解动态

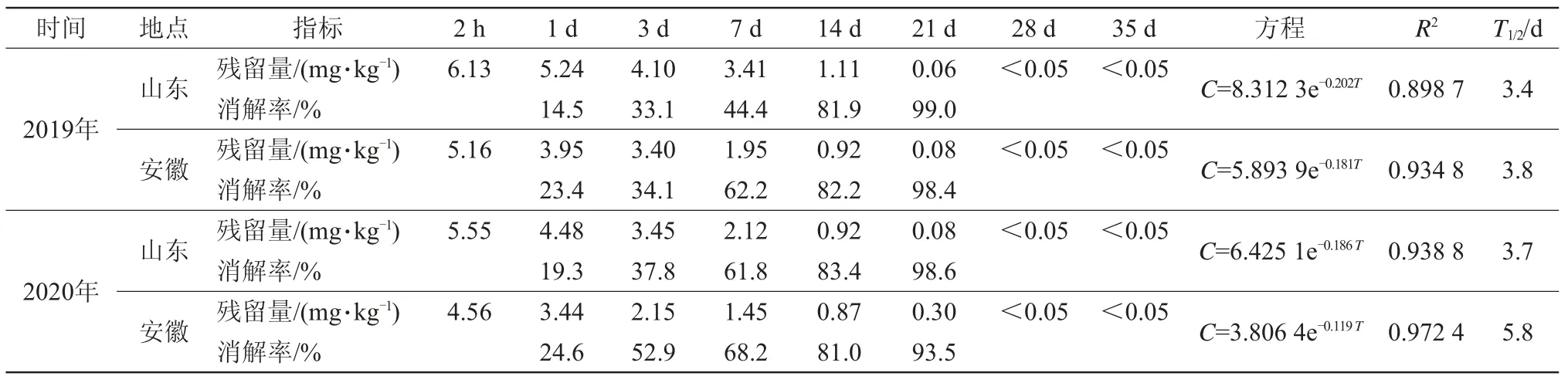

2019年试验,氟啶胺在山东地区马铃薯植株中的半衰期为3.4 d,药后21 d消解达99.0%,氟啶胺在安徽地区马铃薯植株中的半衰期为3.8 d,药后21 d消解达98.4%;2020年试验,氟啶胺在山东地区马铃薯植株中的半衰期为3.7 d,药后21 d消解达98.6%,氟啶胺在安徽地区马铃薯植株中的半衰期为5.8 d,药后21 d消解达93.5%(表2)。总趋势基本一致,消解动态符合一级动力学方程,消解速度较快。

表2 2019、2020年氟啶胺在马铃薯植株中的残留消解动态

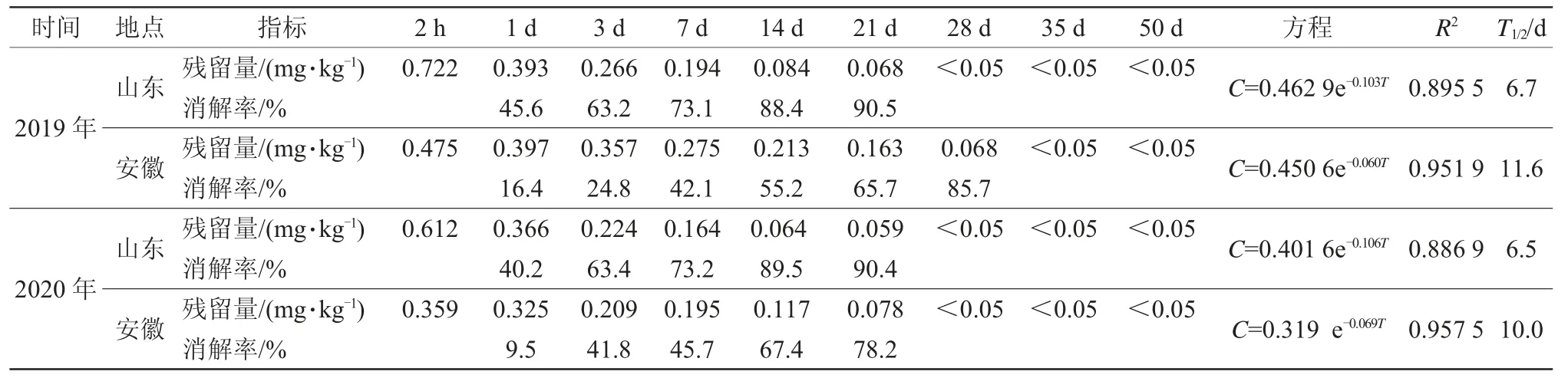

2019年试验,氟啶胺在山东地区土壤中的半衰期为6.7 d,药后28 d残留量未检出(<0.05 mg/kg),氟啶胺在安徽地区土壤中的半衰期为11.6 d,药后28 d消解达85.7%;2020年试验,氟啶胺在山东地区土壤中的半衰期为6.5 d,药后28 d残留量未检出,氟啶胺在安徽地区土壤中的半衰期为10.0 d,药后28 d残留量未检出(表3)。总趋势基本一致,消解动态符合一级动力学方程,消解速度较快。

表3 2019、2020年氟啶胺在土壤中的残留消解动态

2.4 氟啶胺在马铃薯块茎及土壤中的最终残留量

2.4.1 马铃薯块茎中最终残留量

50%氟啶胺水分散粒剂施药剂量为250 g a.i./hm2时,3、4次药后7、14、21d马铃薯块茎中氟啶胺残留量均未检出(<0.05 mg/kg);50%氟啶胺水分散粒剂施药剂量为375 g a.i./hm2时,3、4次药后7、14、21 d马铃薯块茎中氟啶胺残留量均未检出。对照区样品中残留量均未检出。

2.4.2 土壤中最终残留量

50%氟啶胺水分散粒剂施药剂量为250 g a.i./hm2时,3、4次药后7、14、21 d土壤中氟啶胺残留量为0.052~0.209 mg/kg;50%氟啶胺水分散粒剂施药剂量为375 g a.i./hm2时,3、4次药后7、14、21 d土壤中氟啶胺残留量为0.124~0.431 mg/kg。对照区样品中残留量均未检出(<0.05 mg/kg)。

3 结论与讨论

氟啶胺进样量在0.05~5.00 mg/kg之间线性关系良好,氟啶胺的最小检出量为0.1 ng,本方法有较好的灵敏度,符合农药残留检测要求。

50%氟啶胺水分散粒剂用于防除马铃薯晚疫病时,在马铃薯植株中的半衰期为3.4~5.8 d,药后21 d消解93.5%以上,在土壤中的半衰期为6.5~11.6 d,药后28 d消解85.7%以上,消解动态均符合一级动力学方程。总体来说,氟啶胺在马铃薯和土壤中消解速度较快。

根据GB 2763—2019,氟啶胺在马铃薯上最大残留限量为0.5 mg/kg,据2019—2020年山东、安徽残留试验结果,50%氟啶胺水分散粒剂用药量为250~375 g a.i./hm2,于马铃薯生长后期连续喷药3~4次,最后1次施药后7、14、21 d收获的马铃薯块茎中氟啶胺的残留量均未检出(<0.05 mg/kg)。推荐50%氟啶胺水分散粒剂用于防治马铃薯晚疫病,最高用药量为250 g a.i./hm2,于马铃薯晚疫病发生初期,喷药3次,安全间隔期为14 d较为合适。