晚年独居意味着孤独吗?

——基于社会网络的调节与中介作用分析

刘轶锋

(中国人民大学 老年学研究所,北京 100872)

1 问题的提出

人口转变和工业化推动家庭结构逐渐走向小型化,强调独立自主的“责任伦理”成为中国传统家本位文化外解释亲子关系的另一种内在逻辑(杨善华,2011)。老年人的居住方式也由与子女共爨为主,向多代同堂和单独居住并重转变(王跃生,2014;胡湛、彭希哲,2014)。2000年中国人口普查数据显示,单身老年户占总家庭户比例达到2.30%,2010年这一数字则上升至3.59%;其占老年家庭户的比例也由2000年的11.46%,增加到2010年的16.40%。

与此同时,老年人的孤独感也在不断增加(Victor et al.,2002),老年人居住方式和家庭关系的变化被认为是造成这一现象的主要原因(Ng and Northcott,2015)。当配偶去世后,老年人的抑郁水平会因独居而显著上升(沈可等,2013)。随着丧偶期的延长,孤独感会更加强烈(Brittain et al.,2017)。代际是否同住也影响着老年人的心理健康状况(江克忠、陈友华,2016),多代同堂的居住模式通过“老有所养”“病有所医”“老有所乐”缓解老年人的抑郁情绪(沈可等,2013)。而独居老年人因缺少家人的陪伴和照料,面临血缘、地缘和业缘的多重缺失,社会支持资源明显不足,在医疗服务可及性、经济支持和社会交往等方面遭遇多重困境。随着他们身体机能的下降,精神世界极度空虚,孤独感十分强烈(Greenfield and Russell,2011;靳永爱等,2017;Park et al.,2017;Smith and Victor,2019)。近年来,媒体所报道的老年人“孤独死”的现象也屡见不鲜,“无缘社会”似乎已成为独居老年人的现实写照。

尽管这些研究和报道引发了人们对独居老年人的广泛关注,但忽视了现实生活中独居的复杂性,也遮蔽了独居老年人在构建和维护社会网络中的主体性地位。独居是家庭在向现代化转型过程中,老年人个体化倾向和独立性不断增强,与家庭结构小型化和家庭养老资源弱化等因素共同形塑的结果,这些因素不仅冲击着老年人“多子多福”的养老观念(风笑天,2006;于长永,2012;郑丹丹、易杨忱子,2014;石智雷,2015),也重塑了他们的人际关系格局。家庭成员并非影响老年人精神状态的唯一关系主体,部分老年人会通过积极构建、扩大自己的社会网络(Aday et al.,2006;Lou and Ng,2012;Baranowska-Rataj and Abramowska-Kmon,2019;Tong et al.,2019;Mair,2019;李强等,2019),从多元化的社会网络中汲取所需资源,达到情感的自我满足(Wenger et al.,2007;Utz et al.,2014;Zebhauser et al.,2015)。因此,独居并非一些老年人不得已的选择,而是会视独居为其最优的居住方式(Birditt et al.,2019)。在这种情况下,独居反而会改善他们的心理状况。现有关于社会网络对独居老年人孤独感影响的研究多基于国外经验,对中国的相关研究还十分欠缺。相对于西方,中国传统社会有着更强的家庭凝聚力。研究表明,在具有家庭集体主义文化传统的国家,独居老年人的孤独感将更加强烈(Hansen and Slagsvold,2016;Grundy et al.,2017)。

因此,本文致力于探索如下研究问题:独居老年人的孤独感状况究竟如何?他们又具有何种社会网络?社会网络在独居和孤独感两者之间又发挥了怎样的作用?清晰地认识独居老年人的真实境况,可为社会养老服务的合理布局提供科学的支撑。在新的历史时期,以社会网络为分析视角,对中国独居老年人孤独感的研究具有理论与现实的双重意义。

2 理论分析及研究假设

2.1 结构与行动视域下的老年人社会网络

社会网络是一群特定个人之间的联系(1)社会网络和社会资本是一对相近但又有所差别的概念。两者的基本内涵均指嵌入于人际关系网络中的社会资源。差异主要有三点:一是学科背景的差异,社会网络概念多为人口学和传播学等学科使用,而社会资本概念则多见于社会学和经济学领域。二是发挥功能的差异。社会网络所发挥的功能多为信息传递、情感慰藉和身体照料等,社会资本更讲求资本的回报属性,功能多为收入增加、工作搜寻和地位获得等。三是研究范围差异。社会资本除微观个人关系的资源外,集体性质的社会信任也属于社会资本的研究范畴。由于绝大多数老年人已经退出了经济活动,社会资本中所蕴含的信息、关系等资源的地位生产功能已经让位于社会网络所承担的情感慰藉和生活照护等功能,故一般老年学领域文献多采用社会网络的概念。。社会网络既具有关系结构的意涵,也包含了人际关系的投资、维系和利用的行动,是兼具结构和行动双重取向的历时性过程(林南,2005)。

从结构角度看,多种人际关系社会角色的集合构成了社会网络的结构,如亲子关系、夫妻关系、朋友关系和邻里关系等。费孝通(1998)所提出的差序格局就准确地描绘出了中国人亲疏有别的、同心圆波纹式的人际关系。老年人的多种关系模式也发挥着不同的功能。虽然子女和配偶在老年人生活照料和情感慰藉中发挥着独特的作用,但在一些个体化倾向较强的国家中,老年人对家庭成员有着较低的角色期待,反而更重视同辈群体中的朋友关系。朋友是个体自主选择的结果,他们年龄相近,工作、生活和成长于同一年代,生活习惯与价值观相仿,有着共同的爱好。在某些情形下,朋友会替代亲属的角色(Ellwardt et al.,2017;Mair,2019)。老年人的社会网络结构具有伸缩性,规模和具体形式也受地区文化和福利制度所形塑,紧缩型的社会网络在东欧和南欧等“家文化”浓厚的国家更为常见(Djundeva et al.,2019;Li et al.,2018)。社会福利的低水平和家庭友好政策的缺失会加深老年人对家庭成员的依赖,形成规模较小的社会网络(Albertini and Mencarini,2014)。除宏观层次的文化与制度外,教育、健康和迁移等个体层次变量也是影响老年人社会网络结构的重要因素(Miche et al.,2013;Li and Zhang,2015;张文娟、刘瑞平,2018)。

在行动方面,只有蕴含强文化规范的社会网络才具有可利用的资源(Agneessens et al.,2006),这些规范性因素并不能凭空产生,而是在关系者彼此互动中不断地被建构出来。在这一过程中,原有的责任和义务被修订,赋予老年人和其社会网络成员新的角色期待,产生新的规范性因素,成为再次互动的动力基础。关系越亲密的个体,互动过程越加频繁。传统中国社会所讲求的“攀关系、讲交情”,也正是个体对人际关系投资和利用的生动体现。

2.2 老年人社会网络类型与研究假设

类型分析是探索概念内在模式、分析群体异质性的一种手段。现有研究从不同角度将老年人的社会网络划分为多种类型。一是单一结构角度。这些研究多以老年人的核心角色关系为基础,将老年人的社会网络划分为多元型、朋友型、家庭型和匮乏型四种类型(Litwin,2001;Li and Zhang,2015;Li et al.,2018;Djundeva et al.,2019)。二是结构功能角度。单一的角色关系往往会忽略社会网络所蕴含的诸多信息,除社会网络结构维度外,网络功能和关系质量亦是划分社会网络类型时应考虑的因素。将老年人的角色关系、亲密程度和相应的支持资源相互组合,可划分出综合社会网络结构和功能因素的社会网络类型(Fiori et al.,2007;Miche et al.,2013)。

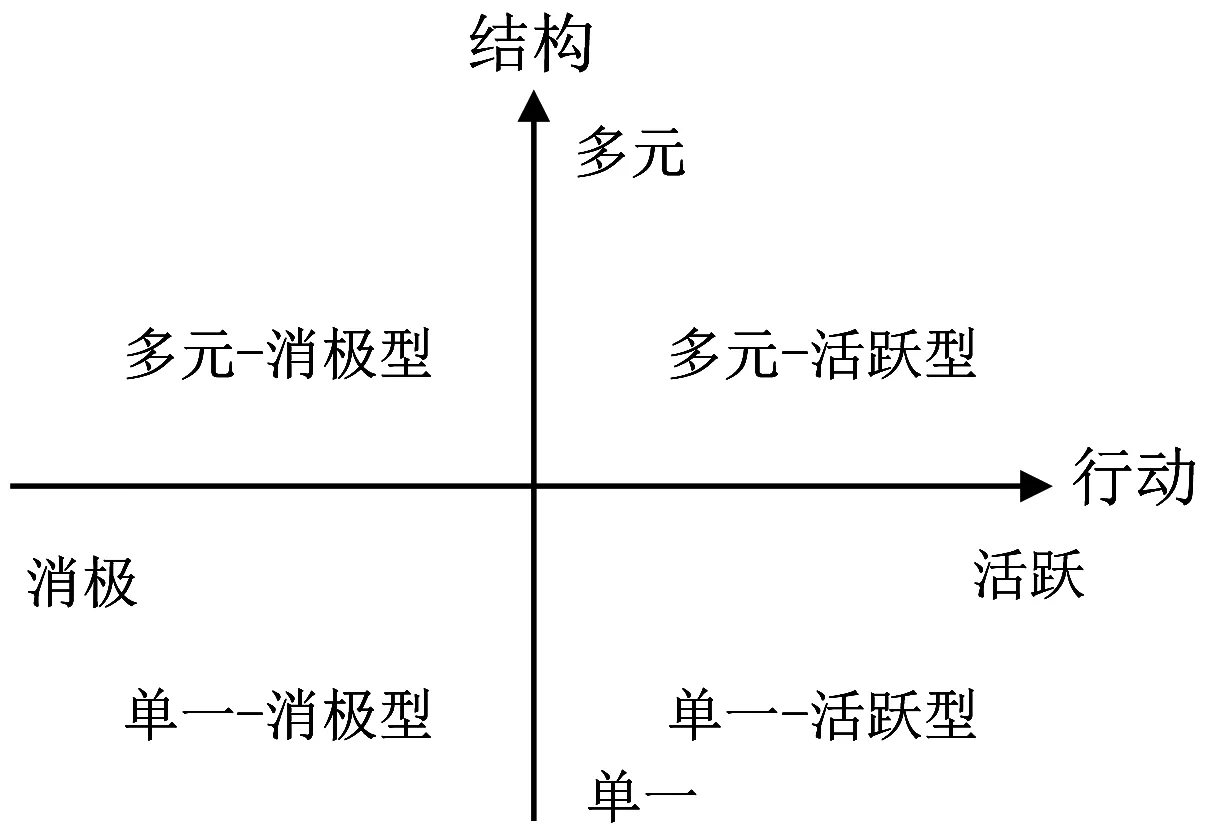

图1 老年人社会网络类型划分示意图

无论是单一结构还是结构功能角度,都未能体现出老年人社会网络的核心内涵。正如前文所述,老年人的社会网络实际上是一个兼具结构约束和行动建构的过程。本文根据社会网络的概念定义,依据结构维度的多元与单一、行动维度的活跃与消极的双重面向,构建了2×2的四维象限图。如图1所示,处于第一象限的为多元-活跃型,是指社会网络结构的多元化和积极主动地构建社会网络。第二象限的是多元-消极型,是指社会网络结构的多元,但社会网络行动上的消极。第三象限的是单一-消极型,是指社会网络结构的单一,同时行动上也无扩大社会网络的倾向。第四象限的是单一-活跃型,是指虽然社会网络结构单一,但却有着积极的行动取向。因此,本文提出假设1:

假设1:老年人的社会网络具有多种类型,可将其划分为多元-活跃型、多元-消极型、单一-消极型和单一-活跃型。

社会网络蕴含的丰富资源对老年人的晚年生活质量施加着重要影响,可以促进老年人的身心健康(Miller and Mcfall,1991;Zunzunegui et al.,2003),降低其对家庭和公共福利体系的依赖,提升他们的幸福感(张君安、张文宏,2019)。预期寿命的延长使得老年人对情感需要大大增加,而社会网络所具有的情感慰藉功能则可以避免老年人陷入精神空虚的境地(Gray,2009)。在家庭向现代转型的进程中,老年人更需要扩大自己家庭外部的人际关系,以丰富自己的养老资源。实际上,独居这一居住方式就意味着传统家庭养老功能的弱化,老年人难以通过家庭成员满足其养老需求。若老年人仍然固守传统的“养儿防老”观念,社会网络成员较为单一,独居将使他们的孤独感更加强烈。故此,本文提出假设2:

假设2:对于具有单一-消极型社会网络的老年人,独居会显著提升他们的孤独感。

当配偶健在或与子女同住时,老年人形成了以家庭为中心的生活方式,家庭的照料责任占据了他们大部分的时间(黄国桂等,2016),他们往往无暇参与社会交往活动,与外界朋友或亲属的联系相对隔绝。相反,独居老年人虽然失去了配偶和子女的支持,人际关系处于一种“空心化”的状态,但他们也不承担照料家庭成员的责任,从而有更多的精力经营自己的人际关系,推动社会网络不断扩展,在多元化的社会网络中获取自己所需的养老资源(Antonucci,et al.,2013)。一些研究也发现,老年人会与朋友、邻里等非亲属形成“准亲属”(quasi-kinlike)的关系,并在彼此的互动中构建新的角色义务、责任和期待,以应对晚年期可能发生的各类风险(Stevens,2001;Barker,2002)。因此,本文提出假设3:

假设3:与非独居老年人相比,独居老年人的社会网络更可能为多元-活跃型。

20世纪80年代兴起的社会护航模型(Social Convoy Model)成为分析老年人社会网络的重要理论框架。根据社会护航模型,老年人的社会网络是一个类似于“差序格局”的圈层式护航轨道,由内及外的保护圈层将给予老年人不同层次的支持,满足老年人生活照护、精神慰藉等多样化的生活需求,促进生命质量的提升(Kahn and Antonucci,1980;Antonucci and Akiyama,1987)。尽管独居老年人从家庭外部社会网络中获得的照料支持相对较少,但能从中得到更多的情感性支持(Stevens,2001)。当老年人面临丧偶、生病等不利事件时,社会网络所蕴含的支持性资源将起到“缓冲器”的作用,可以有效改善老年人的心理状况(Cohen and Wills,1985)。同时,多元化的社会网络也有助于打破原有社会群体之间的边界,破除群体同质性所带来的资源限制(Son and Lin,2012)。规模大、质量高、异质性强的社会网络将有效改善老人的心理状况(Sicotte et al.,2008),缓解老年人的孤独感。因此,本文提出假设4:

假设4:相对于其他社会网络类型,拥有多元-活跃型社会网络的老年人孤独感更低。

3 研究设计

3.1 数据来源

本文所使用的数据来源于北京大学老龄健康与家庭研究中心组织实施的中国老年健康影响因素跟踪调查(CLHLS)2014年数据,该项目基线调查于1998年进行,随后进行了六次追踪调查。自2002年第三次调查始,该调查将老年人年龄范围扩大至65岁及以上。该数据质量较好,广泛应用于人口学、社会学等研究领域,是研究老龄问题的代表性数据之一。2014年数据详细调查了老年人居住方式、心理健康状况以及社会网络等相关问题。初始数据共有7192个老年人样本,在删除部分变量存在缺失的样本后,最终纳入模型的有5200个。

3.2 变量设置

3.2.1 老年人社会网络

现有研究主要有三种方式来测量老年人社会网络,一是提名法(name-generator),即由受访者列出所有认识的社会网络成员。这种方式存在一定的主观选择性,而且受访者列出全部的成员并非易事,容易遗漏较疏远的人际关系。二是根据社会网络的属性进行间接测量。如将与社会网络成员的居住距离作为代理变量。这种方式易于操作,也最为普遍,但无法呈现出社会网络的规模、程度及所发挥的功能。三是测度功能性的社会网络。主要做法是询问受访者照料和情感等需求由哪些成员来满足,这一方式既避免了前两种方式的局限,又具有一定的针对性(Wenger,1996)。

基于概念界定和数据的可得性,本文在借鉴功能性测量方式的基础上,选取了结构和行动两个维度共七个指标,作为后文潜类别分析的变量来源。结构维度上,通过老年人“经常与谁聊天”“有心事和谁说”和“遇到事情或困难找谁”三个指标来反映满足老年人情感和工具性需求的社会网络。三项活动的主要承担者分别为配偶、儿子、女儿、儿媳、女婿、孙子女或其配偶、其他亲属、朋友/邻居、社会工作者、保姆。本文将儿子、女儿、儿媳、女婿、孙子女或其配偶归为子女;其他亲属和朋友/邻居归为亲朋;社会工作者和保姆归为社会成员。配偶、子女、亲朋和社会成员四类主体若为上述三项活动中,任一活动的被求助者,则将其视为老年人的社会网络成员。行动维度上,采用与子女联系的频率作为代际互动的指标。若老年人有多个子女,则所有子女均经常联系的为高联系频率,超过一半的子女不经常联系则为低联系频率,居于两者之间的为中等联系频率。若老年人无子女,则子女的联系频率为0,归入低联系频率一类。本文采取现有研究的一些做法,将老年人是否打麻将/打牌以及是否参加社区组织的活动作为维护家庭外部社会网络的行动指标(Li and Zhang,2015)。

3.2.2 老年人居住方式与孤独感

老年人孤独感的测量主要采用的是CLHLS2014年数据中“您是不是经常觉得孤独”题项,有总是、经常、有时、很少、从不5个选项,本文将其正向编码,赋值越高,孤独感越强烈。从广义上看,独居可以分为夫妇独居和单人独居两种类型(王跃生,2014),夫妇独居又被称为空巢老人;在狭义上,独居仅指老年人单人居住(刘一伟,2018)。由于不同独居类型在社会网络和孤独感上有着较为明显的区别,故本文采取广义的独居概念,将独居划分为夫妇独居和单人独居。CLHLS数据中老年人的居住方式主要包含与家人同住、独居和养老院居住三种类型,这里的独居是指老年人单人居住,夫妇独居则属于与家人同住。本文利用同住人数和同住人员关系两个变量,将夫妇独居从与家人同住中拆分出来。同时,虽然在养老院居住的老年人并非独居,但和与家人同住的老年人也存在较大差别,故将在养老院居住的老年人作为居住方式的一个类型。不过,在养老院居住的老年人的社会网络和孤独感并非本文的研究重点,本文仅在行文中对结果进行简单介绍。因此,居住方式包含与其他家人同住、夫妇独居、单人独居和养老院居住四类,分别赋值为1-4。在回归模型中,与其他家人同住为参照组。

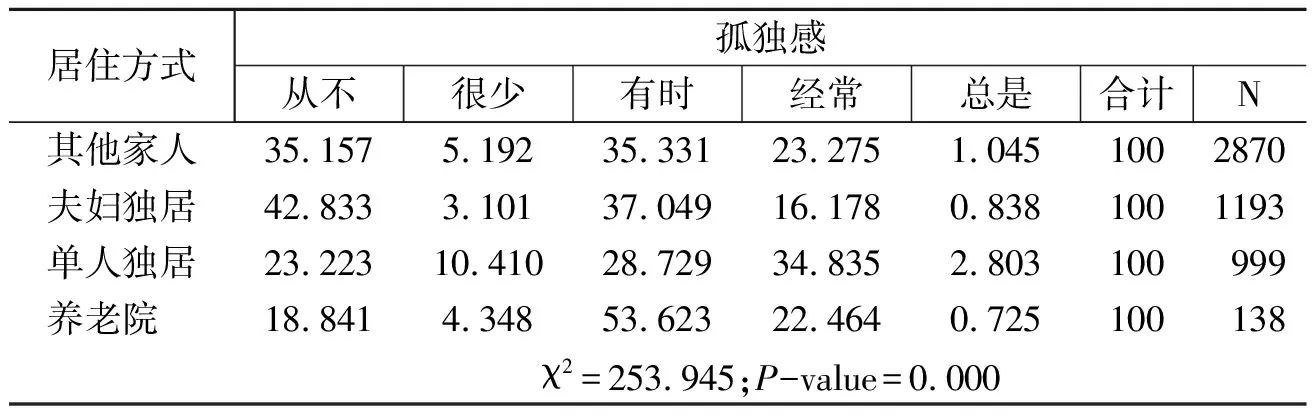

表1 老年人居住方式与孤独感(%)

表1为老年人居住方式和孤独感的交叉表。从表中可以看出,老年人孤独感在不同居住方式下有着明显差异(卡方值达到253.945,且在1%统计水平下显著)。具体而言,与其他家人同住和夫妇独居的老年人孤独感程度较低。居住于养老院的老年人经常和总是感到孤独的老年人比例达到23.189%,且孤独感程度较为集中,有时感到孤独的比例达到了53.623%。单人独居的老年人则有着更高的孤独感,经常和总是感到孤独的老年人比例达到了37.638%,为四种居住模式最高。

3.2.3 控制变量

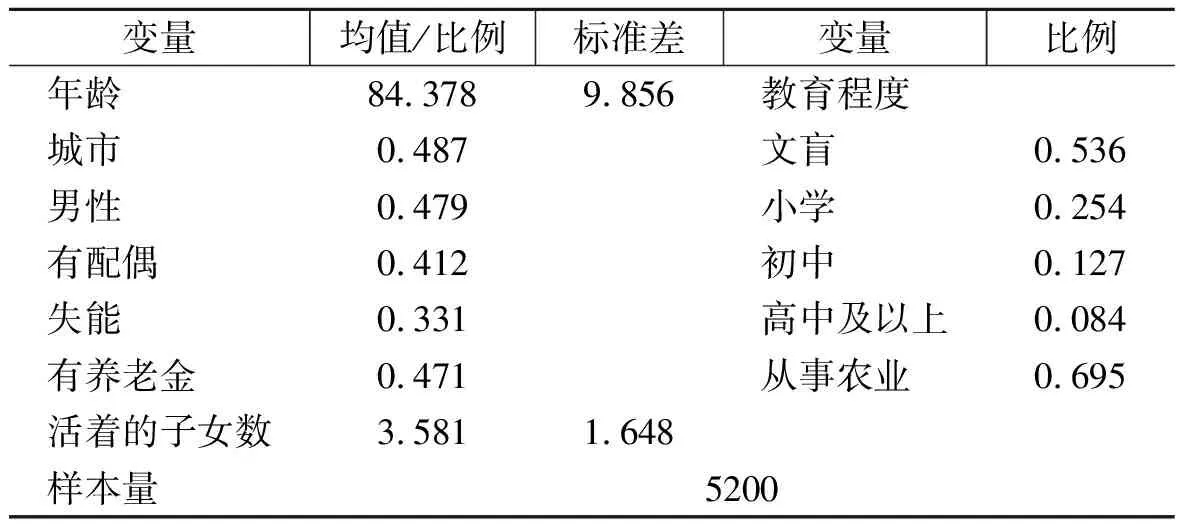

老年人的社会网络和孤独感受多种因素影响,为控制其他因素对分析结果的干扰,本文参照现有研究,主要选取了老年人的年龄、户籍、性别、婚姻、失能程度、养老金、活着的子女数、教育水平和现从事或退休前职业作为控制变量纳入模型中。样本的社会人口特征呈现于表2中。

表2 样本主要特征

3.3 研究方法

(1)

第二,本文主要采用分样本logistic回归考察社会网络的调节作用,采取分步logistic回归和Sobel中介效应检验考察社会网络的中介作用。logistic回归模型在社会科学研究中较为常见,在此不再赘言。

下面主要对Sobel中介效应检验作简要介绍。由于本文的核心自变量、中介变量和因变量为类别变量或序次变量,模型之间尺度并不相同,故首先需要将回归系数标准化,再利用Sobel法检验中介效应的显著性(方杰等,2017)。公式(2)为Z统计量的计算公式,Za为纳入控制变量后,居住方式对社会网络类型影响系数的标准化,标准化公式为Za=a/SE(a)。Zb为纳入控制变量和居住方式变量后,社会网络类型对老年人孤独感影响系数的标准化。同理,公式为Zb=b/SE(b)。

(2)

潜在类别分析在Mplus7.0中完成,数据预处理和logistic回归则在Stata14.0中实现。

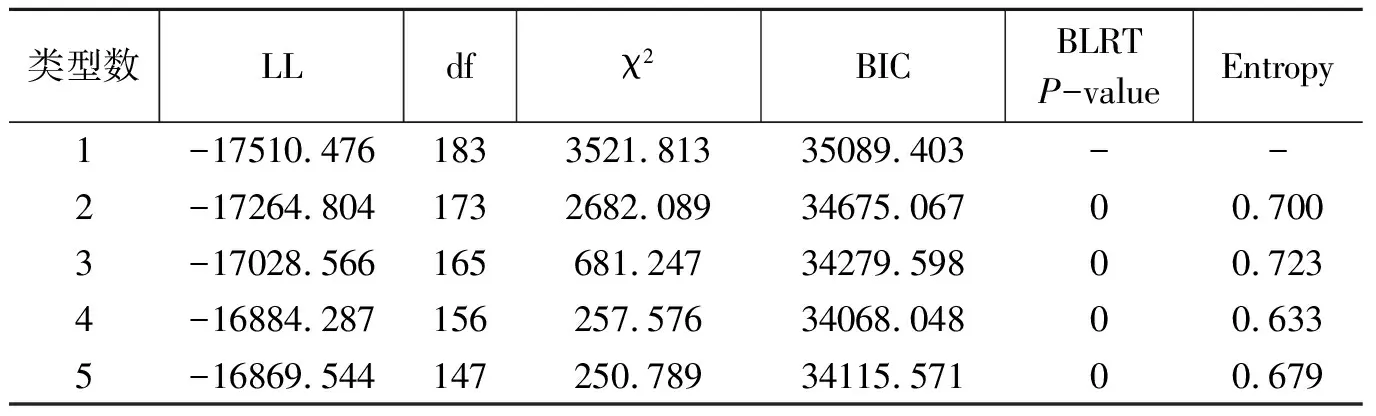

表3 老年人社会网络潜在类别分析模型的拟合优度

4 实证结果

4.1 老年人社会网络的潜在类别分析

本文首先根据模型的拟合指标,对老年人社会网络的潜在类别数量进行选择。如表3所示,随着社会网络类型数的增多,模型的对数似然比逐渐升高,卡方值在不断下降。当类型数为4时,潜类别模型的BIC和Entropy指标均为最小。因此,四类别是老年人社会网络类型的理想数量。

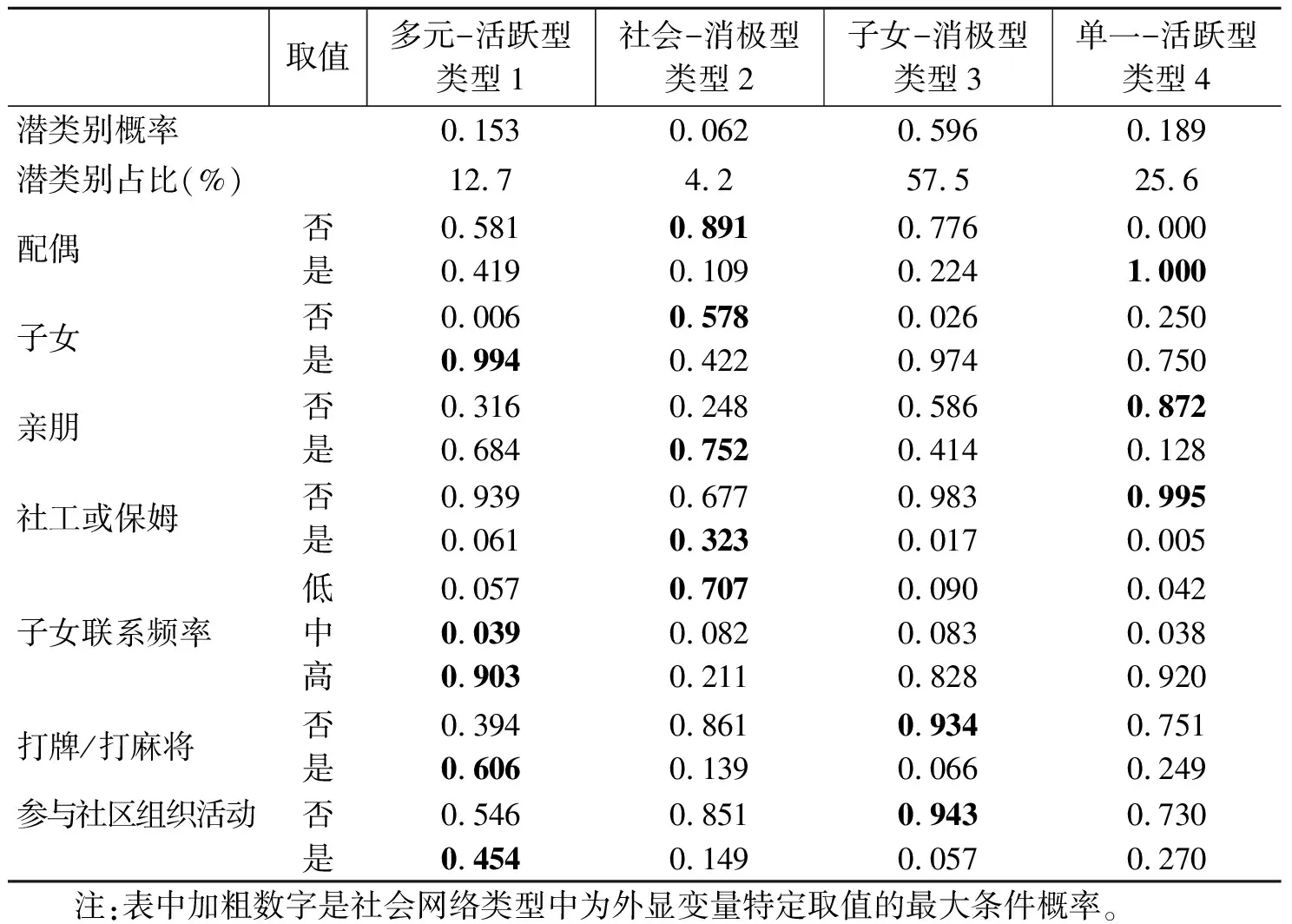

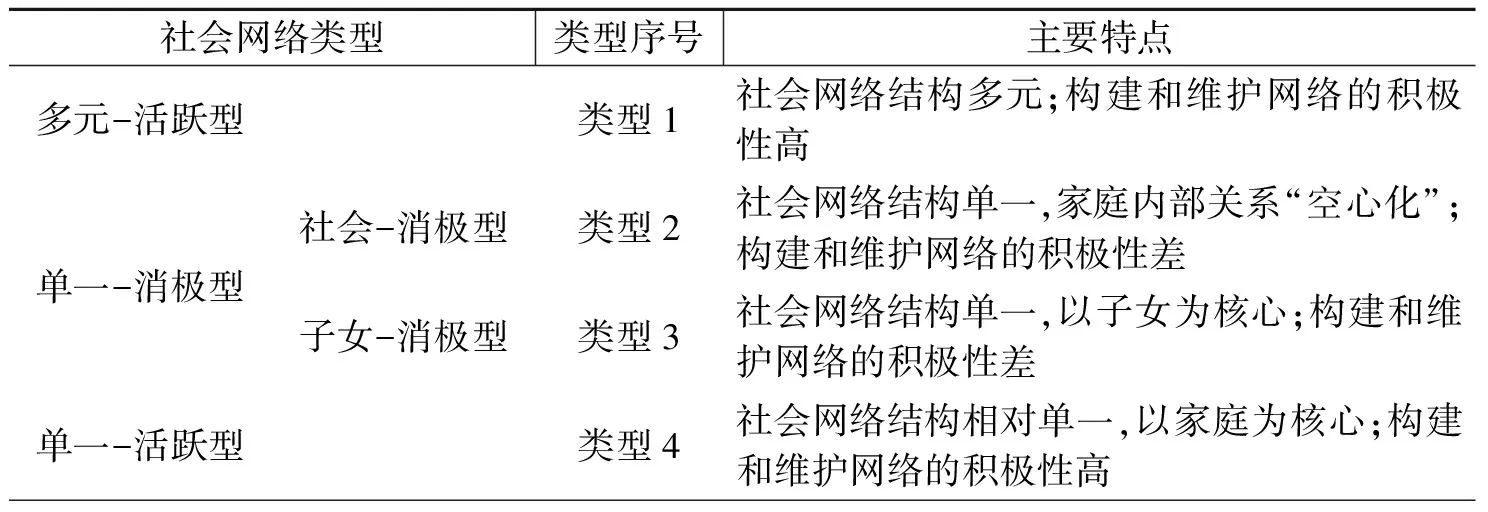

确定模型类别数量后,需要计算老年人社会网络潜类别的概率,以及各类别外显变量为特定赋值的条件概率,并可通过这一条件概率所揭示的特征命名各潜在类别。表4呈现了老年人社会网络的潜在类别概率和外显变量的条件概率。据此,本文将四个潜类别变量分别命名为多元-活跃型、社会-消极型、子女-消极型单一-活跃型。其中,社会-消极型和子女-消极型社会网络的结构均较为单一,或以社会成员为主,或以家人为核心,且并无积极构建社会网络的行动。因此,两者在理论上均属于单一-消极型。将这一结果与假设1比对可以发现,除多元-消极型外,其余三类社会网络类别均可通过潜类别分析予以识别。假设1部分得到了验证。

表4 老年人社会网络类型的潜在类别概率和条件概率

表5 老年人社会网络类型命名及主要特点

四个潜类别的概率分别为0.153、0.062、0.596和0.189。从潜类别变量的实际分布来看,子女-消极型社会网络的老年人占比最高,高达57.5%;单一-活跃型次之,为25.6%;多元-活跃型再次,为12.7%;仅有4.2%的老年人社会网络类型为社会-消极型,为四个类型的最低值。

四个类型社会网络具有鲜明的特点(见表5)。类别1为多元-活跃型。该类型社会网络成员身份更加多元化。虽然社会网络成员包含社工和保姆的概率仅为0.061,但在四个社会网络类型的条件概率中,也排在第二位。配偶、子女等家庭成员,家外的亲朋,以及社工、保姆等社会成员共同构成了层次分明、有序协调的社会网络圈层。同时,他们不仅与子女联系较为紧密,而且也会通过打麻将和参与社会活动来延展自己的社会网络。

类别2为社会-消极型。该类型社会网络包含亲朋和社会成员的概率最高,配偶、子女为社会网络成员的概率相对较低。而且在行动方面较为消极,与子女不经常联系,较少参与打麻将和社区活动。

类别3为子女-消极型。该类型的社会网络将子女作为核心成员,且与子女有着紧密的联系。但除子女这一关系主体外,他们的社会网络成员包含配偶、亲朋、社工或保姆的概率都相对较低;扩展社会网络的主动性也非常不足,打麻将/打牌和参与社会活动的条件概率均不到0.1。这部分老年人,生活上极度依赖子女,可获取的社会网络资源十分匮乏。

类别4为单一-活跃型。该类型的社会网络成员主要为配偶和子女等家庭成员。尽管结构相对单一,但却有着积极的行动,和子女联系的频率为所有类型最高值,打牌/打麻将和参与社区活动的概率也相对较高。以动态眼光观之,若继续保持积极的行动去维护社会网络,该类型将向多元-活跃型转变。

4.2 老年人社会网络的调节作用分析

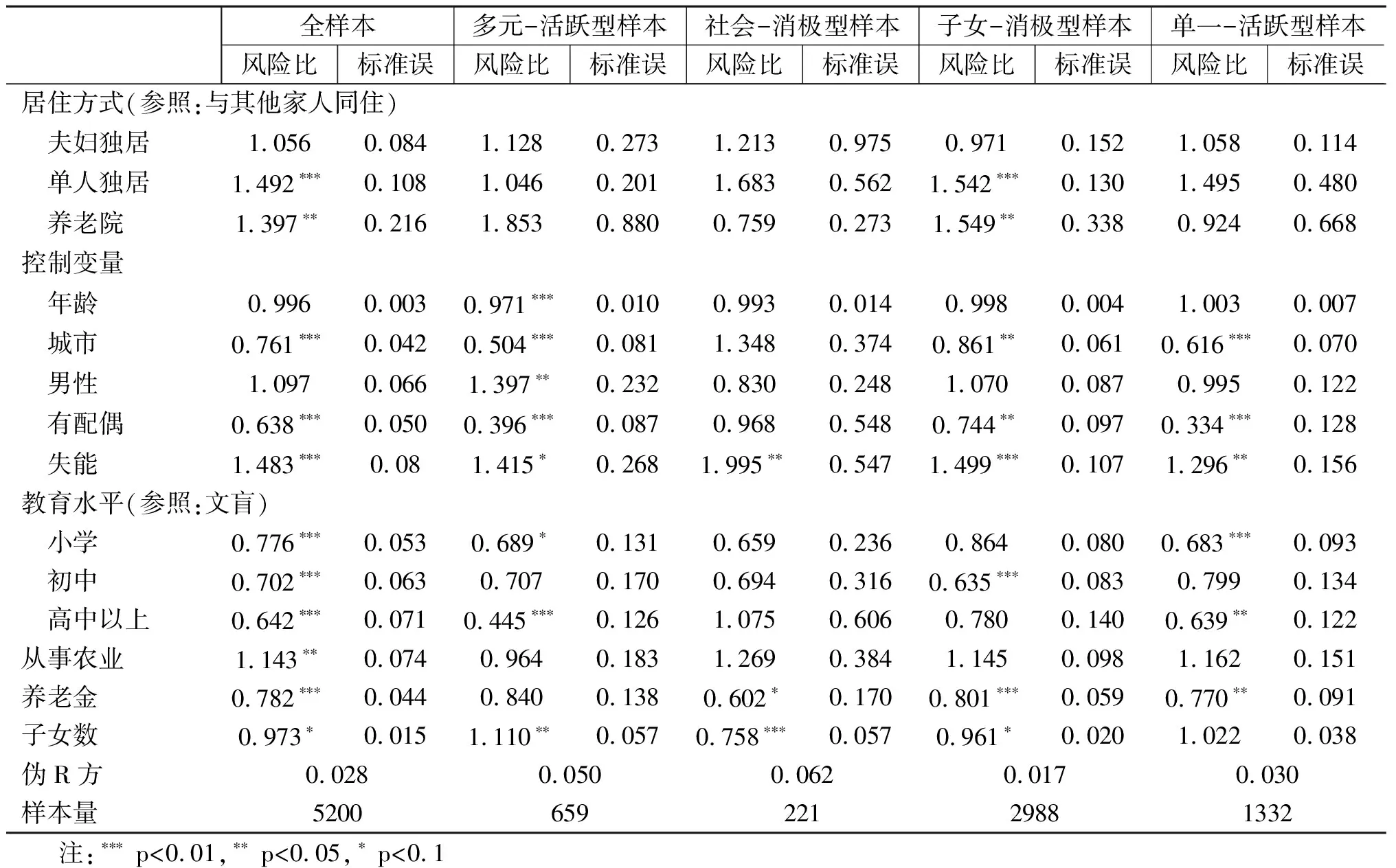

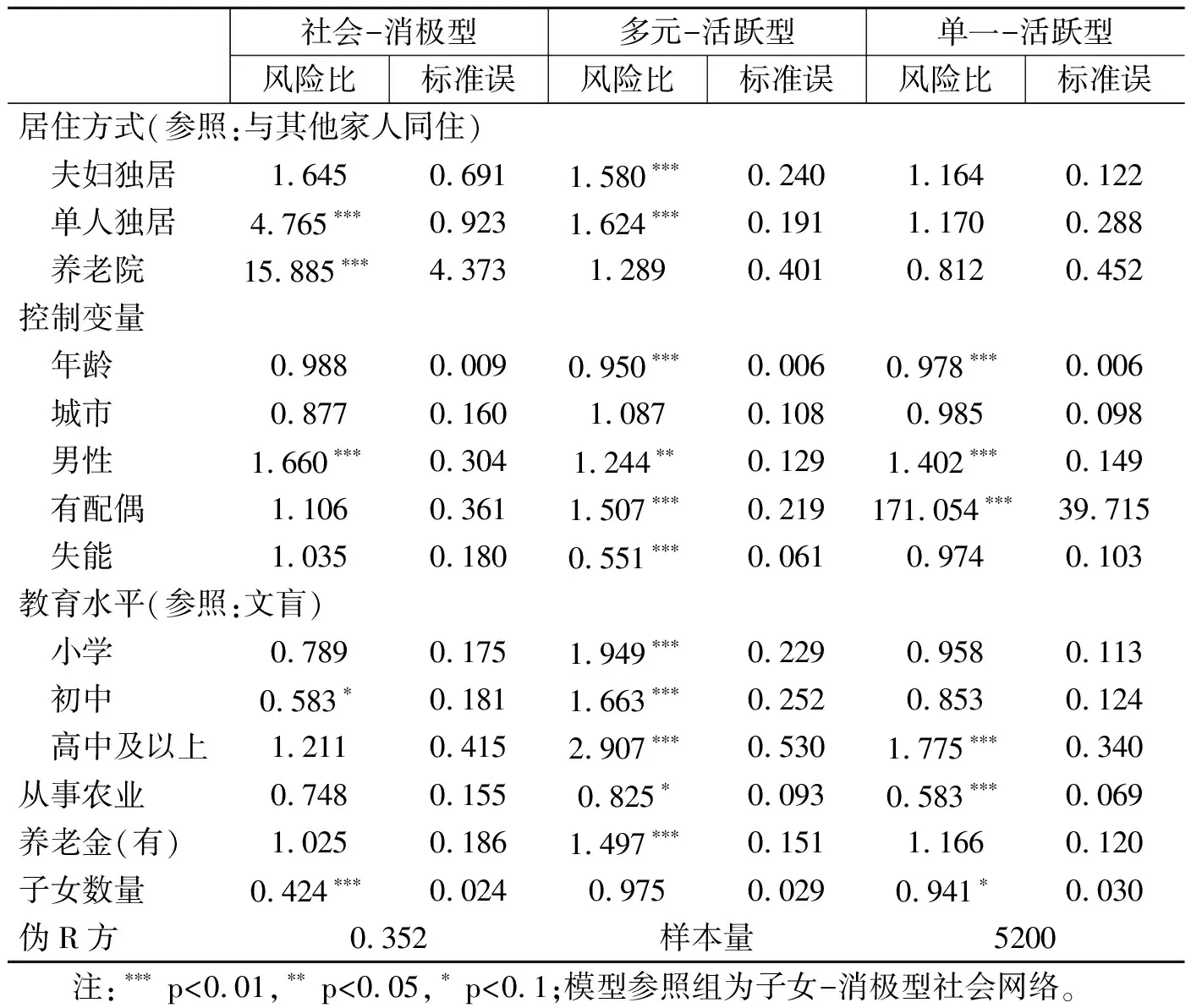

本文首先进行了全样本和分社会网络类型的分样本回归(见表6),以考察老年人的社会网络在独居和孤独感之间起到的调节作用。全样本回归结果表明,在控制了老年人的年龄、性别、健康状况、教育水平、以及子女数量等变量后,居住方式对老年人孤独感仍然有着显著的影响。和与其他家人同住的老年人相比,夫妇独居老年人的孤独感并无明显区别,单人独居老年人孤独感升高的风险比比与其他家人同住高49.2%,表明配偶在满足老年人精神需求方面发挥着重要作用。在养老院居住的老年人孤独感升高的风险比是与其他家人同住的1.397倍。与现有研究一致,老年人所处地区、家庭因素和资源禀赋等控制变量对老年人孤独感也有着显著的影响,城市、有配偶、高教育水平、有养老金、子女数量多的老年人孤独感程度更低。同时,失能、过去或现在从事农业劳动的老年人孤独感程度更高。

由分样本回归结果可见,仅在子女-消极型的社会网络类型中,老年人的孤独感在不同的居住模式下才体现出明显的差异。具有子女-消极型社会网络的单人独居老年人,相对于与其他家人同住,孤独感上升的风险要高54.2%,结果在1%的统计水平下显著。在养老院居住的老年人孤独感升高的风险比是与其他家人同住老年人的1.549倍。这一结果也部分印证了假设2。根据社会护航理论,多元化的社会网络构成了围绕老年人的保护性圈层,社会网络的各个层次都发挥着工具性或情感性功能,从而有效降低老年人的孤独感。但若社会网络结构单一,则可获得的支持性资源也相应更低。在单人独居的情况下,如果仍然保持着子女-消极型的社会网络,以子女为中心,没有营造家庭外部社会网络的意识,其孤独感势必更加强烈(Gierveld et al.,2012)。

表6 独居对孤独感影响的全样本与分样本回归

4.3 老年人社会网络的中介作用分析

独居老年人是否会通过扩展自身的社会网络,以缓解孤独感?为回答这一问题,本文主要采取两个步骤。首先考察独居这一居住方式对老年人社会网络的影响。其次,分析社会网络与老年人孤独感之间的关系。两个步骤的实证结果分别呈现于表7和表8之中。

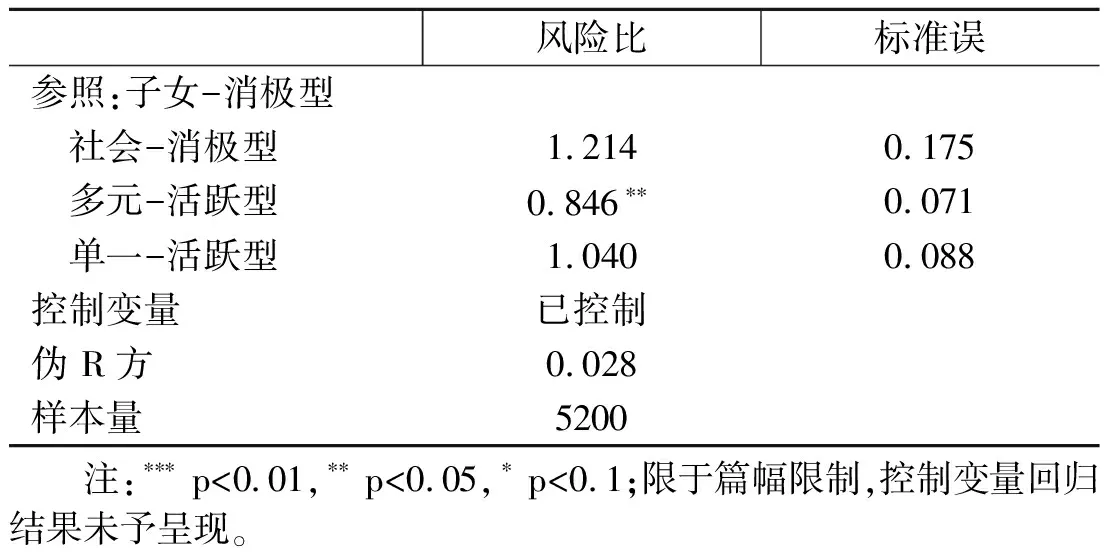

表7 居住方式与老年人社会网络

由表7的多分类logistic回归结果可知,单人独居老年人更可能具有社会-消极型和多元-活跃型的社会网络,夫妇独居老年人具有多元-活跃型社会网络的可能性更大。具体而言,相对于子女-消极型社会网络,夫妇独居老年人为多元-活跃型社会网络的相对风险比是与其他家人同住的1.580倍,单人独居老年人则为1.624倍。除印证了假设3外,实证结果也显示,单人独居老年人也更可能具有社会-消极型的社会网络,相对风险比是与其他家人同住的4.765倍。居住在养老院的老年人为社会-消极型社会网络的相对风险比是与其他家人同住的老年人15倍多,原因在于他们日常生活的接触对象主要为护理员或社工等人员之故。

老年人所拥有的资源禀赋与社会网络的类型有着紧密的关系。资源禀赋越丰富,越可能具有多元-活跃型的社会网络。具体而言,随年龄增长,老年人为多元-活跃型和单一-活跃型社会网络的可能性逐渐降低。男性老年人更不可能具有子女-消极型的社会网络。配偶是多元-活跃型和单一-活跃型社会网络的主要成员,故有配偶的老年人为这两类社会网络的可能性更高。失能老年人日常活动能力有限,主要依赖家庭成员的照料,缺乏通过社会互动构建社会网络的能力,故其为多元-活跃型社会网络的概率更低。高教育程度的老年人独立意识更强,会主动扩展自己的社会网络。实证结果也印证了这一点,高中及以上教育程度的老年人为多元-活跃型和单一-活跃型社会网络的相对风险比分别是未受过教育老年人的2.907倍和1.775倍。过去或现在从事农业劳动的老年人难以形成多元-活跃型、单一-活跃型社会网络,这部分老年人收入缺乏足够保障,也固守着乡土社会中“养儿防老”的传统观念。现实与观念的制约使他们生活重心局限在家庭之内,生活上依赖子女,社会网络较为狭窄。养老金是老年人晚年生活重要的制度保障。有养老金的老年人生活相对宽裕,更有时间和精力构建和扩大自己的社会网络。回归结果也表明,有养老金的老年人为多元-活跃型社会网络的相对风险比是无养老金老年人的1.497倍。子女数量越多,为社会-消极型和单一-活跃型的可能性更低。虽然多子女老年人代际支持的可得性相对较高,但也易形成以子女为核心的消极型社会网络。

独居老年人更可能具有社会-消极型和多元-活跃型两种社会网络类型,反映出这一群体两种截然不同生活状态。独居产生的原因主要有两种:一是老年人独立性增强,自我养老能力提高后的主动选择;二是因家庭养老资源不足而被迫选择独居。前者的独居老年人虽然并不和子女同住,但他们和子女还保持着紧密的联系;同时,独居也让他们也摆脱了繁琐的家庭事务(如为子女做家务或照看孙子女等),有足够的时间参与社交活动来联络与亲朋的感情,从而形成多元-活跃型的社会网络。后者老年人主要为部分资源禀赋较差的单人独居老年人,他们并无扩展自己社会网络的行动意识,虽然社会网络较为社会化,这更可能是少子化时代高龄丧偶后不得已的选择。控制变量的回归结果也表明,当子女数量较多时,拥有社会-消极型社会网络的可能性也更低。而多元-活跃型的社会网络则与老年人子女数量无关,多与人力资本和经济资本等资源禀赋(如失能程度、教育水平和养老金)相关,这些也正是决定老年人独立性的重要因素。

表8 老年人社会网络与孤独感

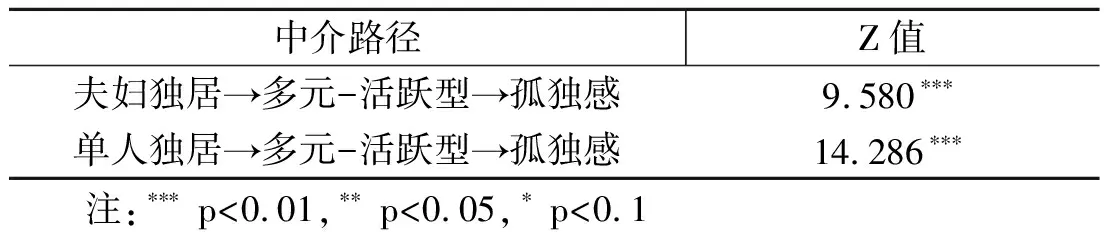

表9 中介效应检验

不同的社会网络类型又会对老年人的孤独感产生怎样的影响?表8为社会网络对老年人孤独感的回归分析结果。结果表明,多元-活跃型老年人有着更低的孤独感,其孤独感升高的风险比比子女-消极型社会网络老年人低15.4%。而具有社会-消极型、单一-活跃型社会网络老年人的孤独感和具有子女-消极型社会网络老年人的孤独感并无显著差别。因此,本文所提出的假设4也得到验证。尽管独居老年人为社会-消极型和多元-活跃型社会网络的可能性更高,但仅有多元-活跃型的社会网络才能有效缓解老年人的孤独感。亲属、朋友、邻里和社会组织等人际关系的聚集,形成了多元化的社会网络,为老年人供给丰富的支持性资源(Utz et al.,2014)。

在社会网络各类型的中介路径中,由于仅有“夫妇独居→多元-活跃型→孤独感”和“单人独居→多元-活跃型→孤独感”两条路径上的各节点的影响系数均显著,故仅对此两条路径展开中介效应检验。基于表7和表8的回归系数和标准误,本文计算了相应中介变量的Z统计量,并利用Sobel法检验其显著性。如表9所示,与其他家人同住的老年人相比,无论是夫妇独居,还是单人独居,多元-活跃型社会网络都起到了中介作用,且效应在1%的统计水平下显著,表明独居老年人会通过多元-活跃型的社会网络来缓解自身的孤独感。

5 结论与讨论

随着家庭向现代化转型,独居已经成为现代社会老年人普遍的居住方式。与此同时,老年人的孤独感也在不断攀升。本文以社会网络为切入点,认为社会网络是在角色关系结构和互动中,人际关系的角色义务、责任和期待不断重塑的过程。在此基础上,利用潜在类别模型和logistic回归模型考察社会网络对老年人独居和孤独感之间关系的影响。研究结果表明,老年人独居并不意味着会感到孤独。具体可以得出如下几点结论。

第一,以子女和配偶为中心的差序格局仍然主导着中国老年人人际交往的逻辑。中国老年人的社会网络可以分为多元-活跃型、社会-消极型、子女-消极型和单一-活跃型四种类型,占比分别为12.7%、4.2%、57.5%和25.6%。西方社会以家庭为中心的社会网络比重多在9%-30%之间(Litwin,1998;Litwin,2001;Litwin and Shiovitz-Ezra,2011;Djundeva,et al.,2019),明显低于本文的83.1%(单一-活跃型和子女-消极型合计)。社会福利制度的低水平运行,家庭友好型政策的缺失使得相当一部分老年人不得不依赖家庭成员度过晚年生活,他们的精神需求仍然需要通过家庭成员来满足。实证结果中,资源禀赋较差的老年人对家庭成员有着强烈的依赖,易形成以家庭成员为核心的社会网络。

第二,具有子女-消极型社会网络的老年人,单人独居会显著提升他们的孤独感。独居作为家庭向现代化转型中出现的一个典型现象,这个过程往往与家庭养老资源弱化相同步,是推动老年人社会网络向家外发展的“离心力”,但养老资源的不足和福利供给的缺乏又构成了老年人走向独立的羁绊,两个反向的力量使他们正经历着半个体化的阶段。对于依然保持子女-消极型社会网络的老年人而言,他们在生活上极度依赖子女,又未能采取有效的行动去拓展自己的社会网络,他们往往难以适应一个人的独居生活,最终处于孤独的状态。

第三,无论是夫妇独居,还是单人独居老年人,都会通过构建多元-活跃型的社会网络来缓解孤独感。这部分老年人教育水平更高,有着更加稳定的保障性收入。他们有能力,也更向往独立自主的生活。他们的社会网络形成了“亲疏兼有”的社会护航圈层,主体多元且彼此协调,发挥了“缓冲器”功能,来化解精神世界的孤独。同时,单人独居老年人还更可能具有社会-消极型的社会网络。社会-消极型的社会网络更可能是部分单人独居老年人不得已的选择,他们在行动上并未积极地向家外扩展自己的社会网络,可能仍然固守“养儿防老”的养老观念,但囿于现实状况(无子女、代际分居、配偶去世等),不得不将亲朋、社工或保姆等非亲属群体作为自己社会网络的核心成员,当现实情况允许时,子女仍然是其晚年生活的主要依赖对象。实证结果也印证了这一点,随着子女数量的增多,社会-消极型的社会网络将向子女-消极型转变。显然,这种类型的社会网络在缓解老年人孤独感上,与子女-消极型的社会网络并无显著差别。

本文的研究结果一定程度上可以破除社会各界对独居老年人标签化和片面化的认识,有助于促进社会各界科学、辩证地看待老龄化进程中的独居问题。

一是独居老年人并非家庭结构转变过程中被动、消极的应对者。社会各界往往将独居老年人视为社会中的弱势群体,认为其是养老服务体系中最需要支持的重点人群。实际上,空间地理位置的孤立并不等于人际关系的隔离。一些老年人虽然独自居住,但仍然可以通过经营自己的人际关系,逐渐形成圈层式的、功能分异的社会护航网络。当家庭养老资源不足时,他们并非被动的承受者,可以通过积极地搭建自己的社交网络,在与社会网络成员的互动中消除自身的孤独感。从本文的研究结论也可以看到,夫妇独居老年人不仅没有体现出更强烈的孤独感,还更可能具有多元-活跃型的社会网络。即便是单人独居老年人,也仅在具有子女-消极型社会网络的情况下感到孤独。因此,最值得关注的正是社会网络匮乏且单人独居的老年人。在实际工作中需要对这部分老年人进行有效识别,并展开精准帮扶。

二是未来的老龄工作需要通过积极的公共政策,促进老年人多元-活跃型社会网络的形成。本文的研究结果可以表明,作为一种伴随人口转变和社会发展所出现的现象,独居本身并不构成问题,重要的是全社会如何适应独居的普遍化。丰富老年人的社会网络可以作为今后老龄工作的一个重要方向。长远来看,公共政策的制定除关注老年人的资源禀赋和独立性提升外,还要在活跃基层活动基础上重建社区环境,重视社区中的人际交往,注重社区内部互助氛围的营造,鼓励老年人走出家门,扩大自己的社会网络。就养老服务体系建设而言,应该看到独居老年人社会网络的异质性,识别出社会网络最匮乏的老年人,从而实现养老服务递送的精准匹配。

最后,本文也存在一些不足之处,主要在于实证模型的内生性问题,即未能消除不可观测的因素,如老年人的性格、心态等对社会网络和孤独感同时产生影响。工具变量法可以在实现本文研究目的基础上,尽可能地避免内生性问题。遗憾的是,该数据未能出现合适的工具变量,这也是未来进一步的研究方向。