女性劳动参与对家庭消费结构的影响

——基于中国家庭金融调查(CHFS)的经验证据

谭本艳,吴 艳

(三峡大学 经济与管理学院,湖北 宜昌 443002)

一、引言及文献综述

女性通过劳动参与获得收入,从而影响家庭消费,因此女性是推动家庭消费的重要群体,女性劳动参与是调整家庭消费结构的重要方式。党的十九届五中全会提出,要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,其核心就是要打通生产、分配、流通、消费等环节的堵点,而消费环节重在扩大居民消费和推动消费升级(王一鸣,2020)[1]。扩大居民消费和推动消费升级可以借助女性这一重要群体的力量,本文试图从女性劳动参与的视角研究其对家庭消费结构的影响。学术界对女性劳动参与和消费结构问题进行了大量的研究,从我们了解的文献来看,研究视角主要集中在以下几个方面。

(一)关于女性劳动参与的研究

1.对女性劳动参与的经济效应研究

国外学者Heathcote等(2017)[2]基于收入分配视角,研究发现1967—2002年期间女性劳动力供给的增加促进了美国人均收入增长,且女性劳动力供给的增加对收入不平等有抵消作用。Salari和Javid(2019)[3]基于房价的视角,利用美国48个州9年的汇总面板数据研究发现女性劳动参与增加对房价有正向影响。国内学者付光美(2017)[4]基于宏观经济视角,实证发现女性就业可以提高全社会劳动生产率,拉动经济增长。

2.对女性劳动参与的影响因素研究

国外学者Attanasio等(2008)[5]基于工资以及成本的视角,发现总体工资增长、儿童保育成本减少与工资-性别差距减少相结合,能够提高已婚女性劳动参与。Alazzawi和Hlasny(2019)[6]基于家庭财富的视角,认为一个家庭的财富指数越高,该家庭女性参与劳动的可能性就越小。国内学者大多从微观层面,如家庭收入、家庭人口结构、居住模式、儿童看护和老年照料、住房资产、住房负债以及女性自身人力资本等角度研究影响女性劳动参与的因素,比如孙继圣和周亚虹(2019)[7]研究发现,与家中老人合住对提升我国已婚女性劳动参与率有积极作用。

(二)关于消费结构影响因素的研究

现有文献对影响居民消费结构的影响因素研究大致可分为外在环境和家庭自身因素两种。其中外在环境涉及宏观经济产业结构升级、中国城乡居民收入差距、人口老龄化、互联网、普惠金融发展等。如李江一和李涵(2016)[8]研究发现,城乡收入差距扩大促进了城镇家庭享受型商品消费,却挤出了农村家庭生存型和享受型商品消费。家庭自身因素方面主要涉及家庭持有房产量、家庭人口结构、家庭资产结构变动和社会资本以及人情支出等。如齐红倩和刘岩(2020)[9]利用中国家庭追踪调查(CFPS)数据,实证发现家庭老年抚养比的增加能够改善家庭消费结构,而家庭少儿抚养比的增加会抑制家庭消费结构的改善。另外,Mangiavacchi等(2021)[10]对德国社会经济小组(SOEP)进行估计,并用一个完整的恩格尔系数曲线检验发现家庭消费决策还受人格特征的影响:心理开放特质得分较高的男性和女性在文化教育上的支出更高,随和性特征得分高的女性和尽责性特质得分高的男性会增加食物消费。最近,尤其是随着“双循环”的新发展格局提出,学术界对扩大内需、促进消费以及优化消费结构等的文献研究也越来越多,有从国内供给质量角度,有从房价房租的角度,也有从数字金融以及移动支付的角度。比如陈战波等(2021)[11]通过实证发现移动支付能够有效释放农村居民家庭的消费潜力,促进消费升级。

(三)关于女性劳动参与影响消费结构的研究

国外学者Dynarski等(1997)[12]认为在户主收入不稳定时,妻子劳动收入、补偿收入损失,对家庭当期消费有平滑作用。Forrester和Klein(2018)[13]研究发现参与劳动的女性的家庭将更多的收入用于儿童保育、外出就餐、清洁服务、洗衣和干洗以及会计服务,而用于家庭的食物和服装缝纫材料上的花费较少。郭新华和李卓宇(2017)[14]认为女性劳动供给是家庭抵御收入冲击和消费平滑的重要手段,其附加工人效应明显。这些研究都表明女性劳动参与能够在一定程度上影响家庭消费。

从现有文献来看,尽管学术界对女性劳动参与进行了较多的研究,但是对女性劳动参与对家庭消费结构影响的文献比较少。那么,女性劳动参与会对家庭消费结构有影响吗?如果有影响,其内在机理是什么?本文将依据2017年CHFS数据,试图将女性劳动参与和家庭消费结构进行结合研究,由于重点考虑到家庭这一微观层面,本文主要研究女性群体,通过实证分析女性劳动参与对家庭消费结构的影响。与现有的文献研究相比,本文可能的贡献在于:考虑到了女性这一特殊群体对家庭消费结构的影响;从劳动参与的角度考察对家庭当期消费结构的影响,容易捕捉和刻画;为构建新发展格局,扩大内需提供新的途径。

二、中国女性劳动参与和家庭消费结构现状

(一)女性劳动参与率现状

参照尹志超和张诚(2019)[15]的研究,本文将已婚女性劳动参与定义为“年龄在20~55岁之间,婚姻状况为已婚的且有工作的女性”,本文中的女性劳动参与均是指已婚女性劳动参与。根据2011年、2013年、2015年和2017年CHFS数据,并经过整理和计算得到2010年、2012年、2014年和2016年的中国家庭女性劳动参与率分别为59.11%、57.92%、54.19%和65.32%。可以看出,在这四个年份里,中国家庭女性劳动参与率经历了下降后又上升的过程,总体而言,有超过一半以上的女性参与工作,但另有35%~40%的女性没有参与工作的主要原因是家庭缘故,比如要照顾老人或者小孩,也有部分女性由于自身身体缘故无法工作。

(二)家庭消费结构现状

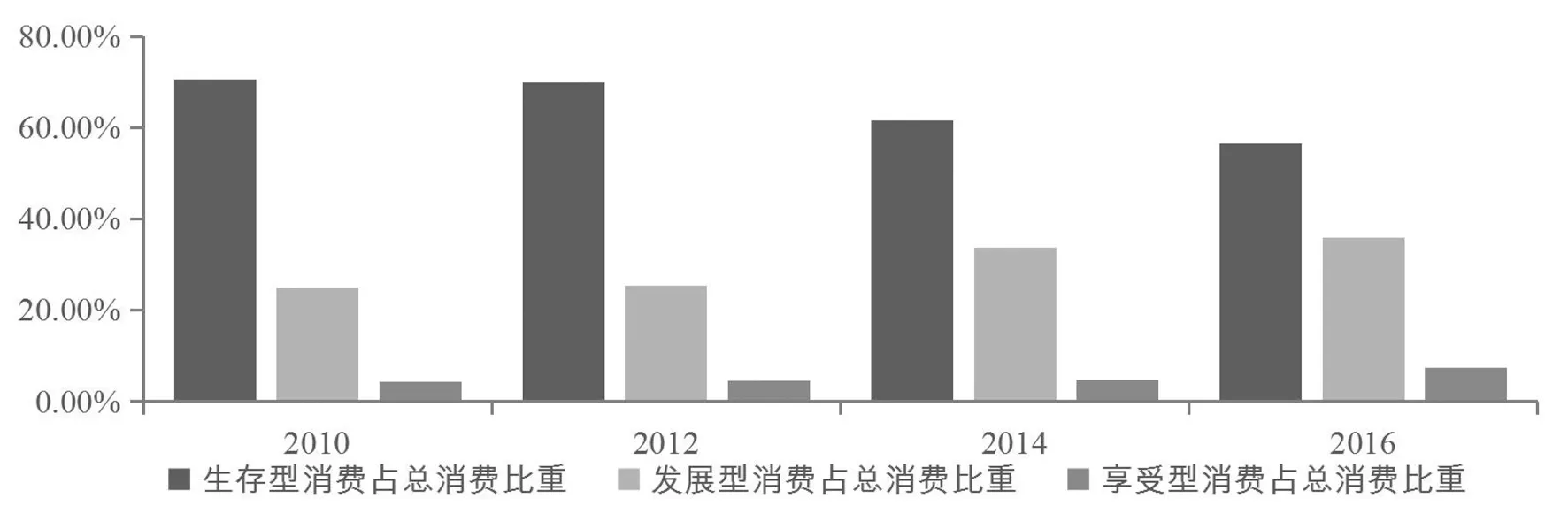

为研究家庭消费结构现状,并借鉴罗娟(2020)[16]的做法,将居民消费分为生存型消费、发展型消费和享受型消费三大类。其中生存型消费沿用肖立(2012)[17]的做法,由伙食费(包括在外就餐)、水、电、燃料费、物业管理费、暖气费、日用品支出(不包括食品、衣着支出)、购买衣物支出以及住房装修维修支出加总得到;发展型消费由本地交通费(包括自驾的油费、停车费、修理费、保养费、过路/桥费等,但不包括以旅游为目的的交通费)、网络通信费(电话、手机等通信费、有线电视、上网费)、教育培训支出、家庭交通工具支出(购买摩托车、电动车等交通工具及其零部件支出,但不包括购买经营性车辆如客车、货车的支出)、医疗支出、保健支出以及健身支出加总得到;享受型消费由美容支出(包括整容、购买护肤品、化妆品、美容护理、SPA),雇佣保姆、司机、保洁等家庭服务支出,书报、光盘、影剧票、网吧、酒吧、养宠物、游乐场、玩具、艺术器材、体育用品等文化娱乐支出,旅游支出及代购外国商品支出加总后得到。根据2011年、2013年、2015年和2017年的CHFS数据,本文分别计算了各年的生存型消费、发展型消费以及享受型消费占家庭总消费比重的状况(见图1)。

图1 2010年、2012年、2014年和2016年中国家庭消费结构

从图1可以看出,在这四年调查期间的三种类型消费中,生存型消费占比始终最高,占比均在50%以上的水平;发展型消费其次,占比在20%~40%之间;享受型消费最少,占比均在10%以内。同时,随着年份的增加,生存型消费呈逐年下降的趋势,发展型消费和享受型消费呈逐年上升的趋势,但是享受型消费增长的幅度很小,这也反映了随着时间的推移,人们的消费结构正在发生变化,但仍然具有进一步改善的空间。而这种变化是多种原因引起的,本文也正是基于参与劳动的女性这一特殊群体进行原因解释,并为进一步改善消费结构提供新的路径。

三、理论分析与研究假设

为探究女性劳动参与对家庭消费结构是否有影响,本文借鉴罗娟的做法,将家庭消费分为生存型消费、发展型消费和享受型消费三大类。其中,生存型消费包含居民基本吃、穿和住等方面的开支,发展型消费包含家庭交通、医疗、耐用品以及教育等开支,享受型消费包含居民旅游、美容、雇佣保姆和司机以及购买奢侈品等开支。凯恩斯的绝对收入消费理论指出,短期内收入与消费相关,随着收入增加消费也会增加,但是消费的增长低于收入的增长。马斯洛的需求层次理论指出,人类需求的五级模型可以被描绘成金字塔内的等级,从层次结构的底部向上,需求分别为:生理(食物和衣服),安全(工作保障),社交需要(友谊),尊重和自我实现,且在高级需要出现之前,必须先满足低级需要,且人们有动力追求更高层次的需求。根据凯恩斯的绝对收入消费理论和马斯洛的需求层次理论,本文对女性劳动参与对家庭生存型消费、发展型消费和享受型消费提出如下假设。

(一)生存型消费

根据马斯洛的需求层次理论,生理需求是级别最低的需求,人们在转向较高层次的需求之前,总是先尽力满足生理需求。而生存型消费需求中大部分属于生理需求层面,因此女性通过劳动参与带来家庭收入增加从而使得消费增加的部分将优先满足家庭基本需求,即女性劳动参与会显著促进生存型消费。基于该分析,本文提出假设H1:

H1:女性劳动参与能够显著提高生存型消费。

(二)发展型消费

发展型消费包含交通、医疗、教育等方面的支出,包含了安全需求,相比生理需求,安全需求为较高层级的需求,因此相比生存型消费,发展型消费为较高层级的需求。根据马斯洛的需求层次理论,人们在满足低层次需求后会转向满足较高层次需求,因此女性通过劳动参与进行财富积累,从而为满足家庭安全需求创造条件。基于此,本文提出假设H2:

H2:女性劳动参与能够显著提高家庭发展型消费。

(三)享受型消费

根据需求弹性理论中的需求收入弹性概念,即在一定时期内,消费者对某种商品需求量的变动对于消费者收入量变动的反应程度用弹性系数加以衡量。在现实生活中,必需品的需求缺乏收入弹性(弹性系数小于1);而奢侈品(旅游、娱乐、名贵物品等)的需求富有收入弹性(弹性系数大于1)。享受型消费包含了大部分奢侈品消费,这部分消费的需求具有收入弹性大的特征,即享受型消费的需求对收入变动的反应比较敏感,而且这部分需求的消费能够明显提升生活品质。人们期望通过增加享受型消费来满足自己的精神追求以及提升当期生活品质。因此,女性劳动参与通过增加家庭收入带动消费增加的部分会显著体现在享受型消费上。由此,本文提出假设H3:

H3:女性劳动参与能够显著提高家庭享受型消费。

四、模型设定与变量说明

(一)模型设定

根据前文的研究假设,首先采用OLS回归模型,构建模型如下:

lnli=α0+β1×FLFPi+β2×Χi+εi

(1)

其中,因变量lnli表示第i个家庭生存型消费总额加一后取对数,自变量FLFPi表示第i个家庭女性劳动参与情况,若女性参与劳动,则取值为1,否则取值为0。Χi为三个层面的控制变量:女性个体特征变量(年龄、年龄的平方/100,受教育年限、健康状况、幸福感)、家庭特征变量(家庭规模、家庭存款资产、家庭拥有自有住房的数量)和地区特征变量(家庭所在地是城镇还是农村、是东部还是中西部)。εi为残差项。女性劳动参与对发展型消费和享受型消费的影响的回归模型的变量含义及处理方法同模型(1)。需要说明的是,为探讨女性劳动参与对家庭消费结构影响的机制,本文将家庭总收入作为中介变量而非控制变量,这样处理的原因有两点:第一,女性劳动参与带来的直接影响是其自身收入增加,而该收入会被纳入家庭总收入中,即家庭总收入会受到女性劳动参与的影响,这说明家庭总收入变量并不是外生变量;第二,如果在主回归模型中加入家庭总收入变量,则会使得女性劳动参与对家庭不同类型消费的系数不能反映女性劳动参与的全部效应。

为解决样本选择偏误问题,本文还采用了Heckman两阶段回归模型,以生存型消费为例(发展型消费和享受型消费同生存型消费),构建模型如下:

第一阶段:

Pr(FLFPi=1)=α0+β1×Agei+β2×Healthi+β3×Edui+β4×Fam_sizei+β5×Controli+β6×comFLP+εi

(2)

第二阶段:

(3)

(二)数据来源及变量说明

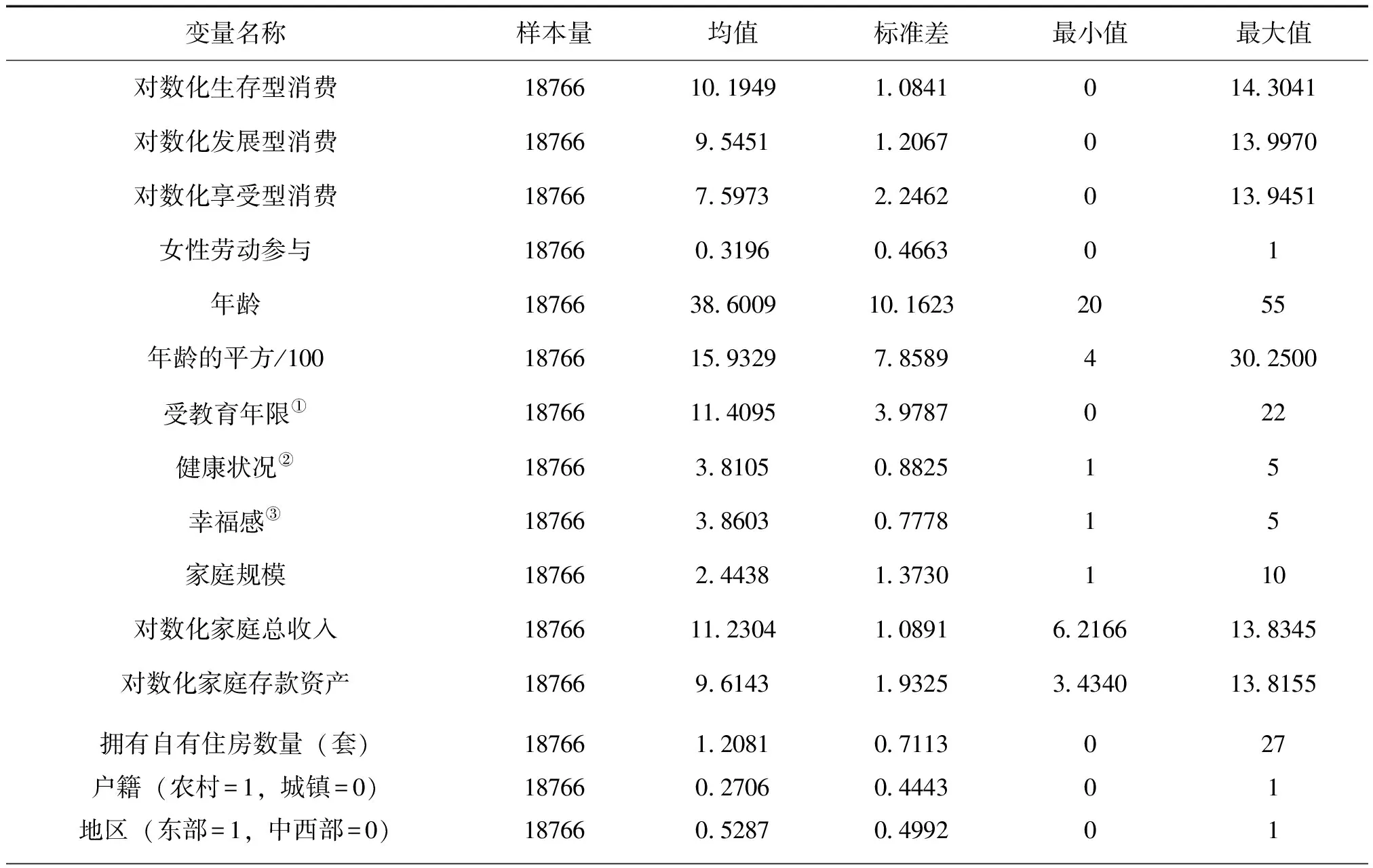

本文数据来源于西南财经大学2017年在全国范围内(新疆、西藏和港澳台地区除外)开展的中国家庭金融调查(CHFS)数据。CHFS数据通过随机抽样调查问卷的方式,获取了居民家庭人口统计学特征、家庭资产与负债、保险与保障、家庭支出、家庭收入以及家庭成员受教育水平等数据,数据质量高且具有很强的代表性,为本文研究女性劳动参与对家庭消费结构的影响提供了有力支撑。为了减少因取值为0造成的样本缺失问题,在进行回归时,将三种类型消费、家庭总收入和家庭存款资产加一后再各自取对数,家庭总收入和家庭存款资产同理,同时剔除20岁以下和55岁以上的观测值,为避免极端值对结果的影响,本文还对家庭收入和存款资产进行上下1%截尾处理,再剔除缺失值,最终得到截面数据18766个,主要变量的描述性统计见表1。

表1显示,对数化生存型消费均值为10.1949,对数化发展型消费均值为9.5451,对数化享受型消费为7.5973,说明了我国家庭主要以基本生活消费为主,消费结构还有进一步提升的空间。从个体特征来看,平均年龄为38.6岁,平均健康状况均介于“一般”和“好”之间,平均幸福感均介于“一般”和“幸福”之间,但是健康状况和幸福感的标准差较大(均大于0.7),说明不同个体之间存在较大差异。从家庭特征来看,家庭规模、家庭总收入、家庭存款资产以及自有住房数量的极值都存在较大差异,说明我国家庭之间内部差异性明显。

表1 主要变量描述性统计表

表2为单变量分析,主要比较女性劳动参与家庭与未参与劳动家庭的生存型消费、发展型消费、享受型消费和家庭总收入的均值差异。女性未参与劳动的家庭对数化后三种类型消费以及家庭总收入均值都小于女性参与劳动的家庭,差异显著程度均为1%,且相比于生存型和发展型消费,享受型消费的差异更大。据此,可以初步判断:女性劳动参与会促进家庭生存型消费、发展型消费和享受型消费,同时会提高家庭总收入。

表2 单变量分析

五、实证结果分析

(一)女性劳动参与对家庭不同类型消费的影响

1.基于OLS回归模型

首先分析女性劳动参与对生存型消费的影响,OLS回归结果如表3第(1)列所示,女性劳动参与对生存型消费有正向显著影响,这验证了假设1。从控制变量来看,年龄对生存型消费有正向影响,但年龄的平方/100对生存型消费有负向影响,均在1%水平上显著,说明年龄与生存型消费之间呈倒“U”形关系。受教育年限和幸福感都对生存型消费有正向影响,均在1%水平上显著,这可能是因为文化水平越高的家庭越倾向于改善基本生活水平,幸福感越强的家庭越愿意为基本生活“买单”。家庭规模越对家庭生存型消费有正向显著影响,存款数量和房产数量能够带来财富效应,对生存型消费也有显著促进作用。另外,家庭所在地为农村对生存型消费有显著负向影响,这可能是因为农村地区基础设施不健全以及农民收入水平较低,从而导致消费水平更低。

女性劳动参与对发展型消费的影响,其结果如表3第(2)列所示,女性劳动参与对发展型消费有正向影响,且在1%的水平上显著,这与假设2吻合。当控制其他变量时,如果女性参与劳动,家庭发展型消费将在1%的显著水平上增加5.5%。从控制变量来看,年龄与发展型消费之间同样存在倒“U”形关系。受教育年限对发展型消费有显著的促进作用,这可能是因为教育水平越高的家庭越注重医疗保健以及教育培训等。身体健康状况对发展型消费有负向影响,且在1%的水平上显著,这可能是因为身体健康越差的家庭,其医疗支出越多,导致家庭的发展型消费越高。幸福感对家庭发展型消费的影响不再显著。另外,与生存型消费相类似,家庭规模对发展型消费有显著促进作用,家庭存款数量和拥有自有住房数量带来的“财富效应”对发展型消费仍然成立,且家庭所在地为农村的家庭其发展型消费也较低。

女性劳动参与对享受型消费的影响,其结果如表3第(3)列所示,女性劳动参与对享受型消费有正向影响,且在1%的水平上显著,这验证了假设3。当考虑控制变量时,如果女性参与劳动,家庭享受型消费将在1%的显著水平上提高16.3%。从控制变量来看,年龄与享受型消费依然呈倒“U”形关系,受教育年限、家庭存款资产以及拥有自有住房数量都对享受型消费有正向显著的影响,且家庭所在地为农村对享受型消费有负向影响,均在1%水平上显著,这与生存型消费和发展型消费一致。身体越健康的家庭的享受型消费越高,这可能是因为身体越健康用于医疗费用越少从而转向其他类型消费,比如享受型消费和生存型消费。家庭规模对享受型消费有显著负向影响,这可能是因为家庭人口越多,用于基本生存型和发展型消费较多,从而显著减少了享受型消费。另外,女性劳动参与对享受型消费的系数为16.3%,远高于发展型消费的系数5.5%和生存型消费的系数4.8%,这说明女性劳动参与对享受型消费的促进作用更加明显。而且享受型消费能够给人们带来更大的效用满足,能够更直接地提升人们生活满意度。因此,从这一角度分析,女性劳动参与能够促进家庭消费结构优化升级。

表3 女性劳动参与对不同类型消费的影响:OLS回归

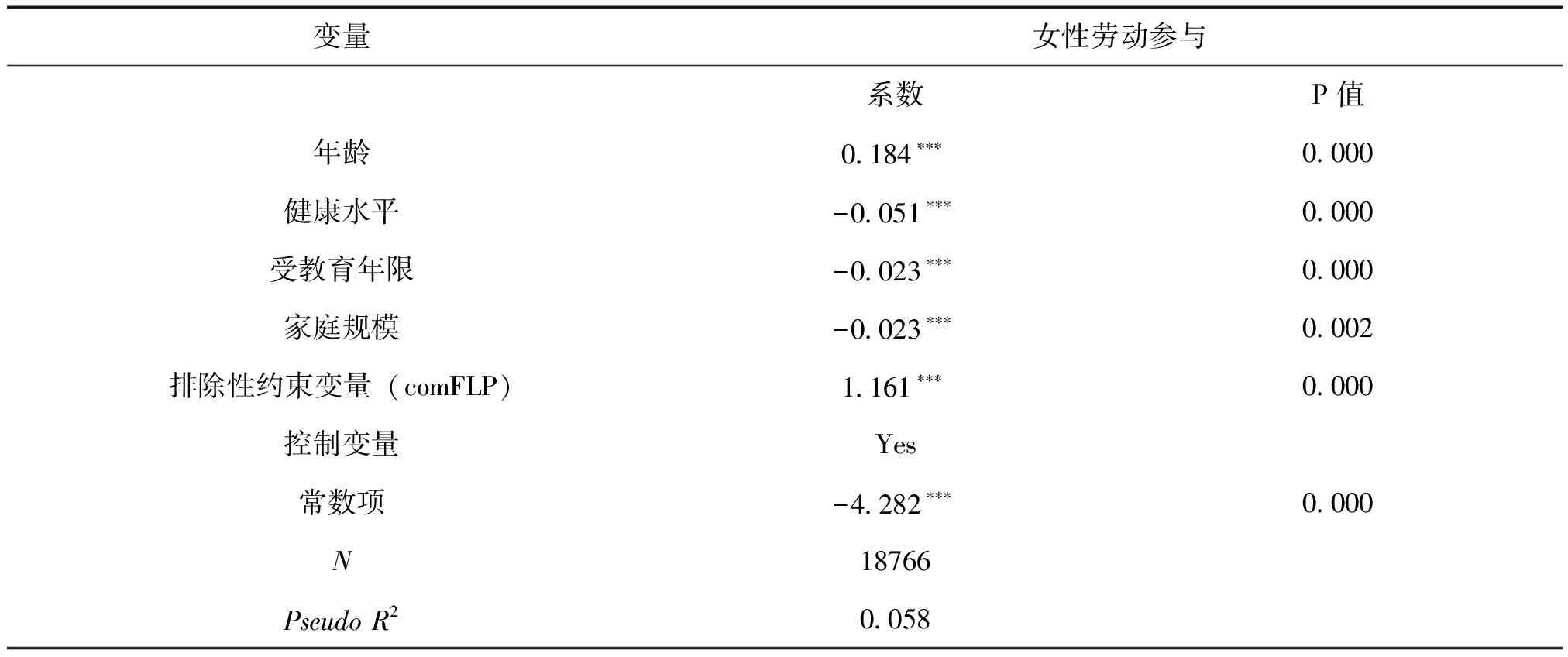

2.基于Heckman两阶段回归模型

表4报告了Heckman第一阶段回归结果,可以发现,年龄对女性劳动参与有正向显著影响,而健康水平越高、受教育年限越长以及家庭规模越大,对女性劳动参与有负向显著影响。说明选择劳动参与的女性,其个人以及家庭的特征有一定的差异性。排除性约束变量comFLP在1%的水平上显著为正,说明同一社区、同一年龄阶段的女性劳动参与率会正向影响家庭的女性劳动参与选择,这满足排除性约束变量选择的条件。

表4 女性劳动参与对不同类型消费的影响:Heckman第一阶段回归

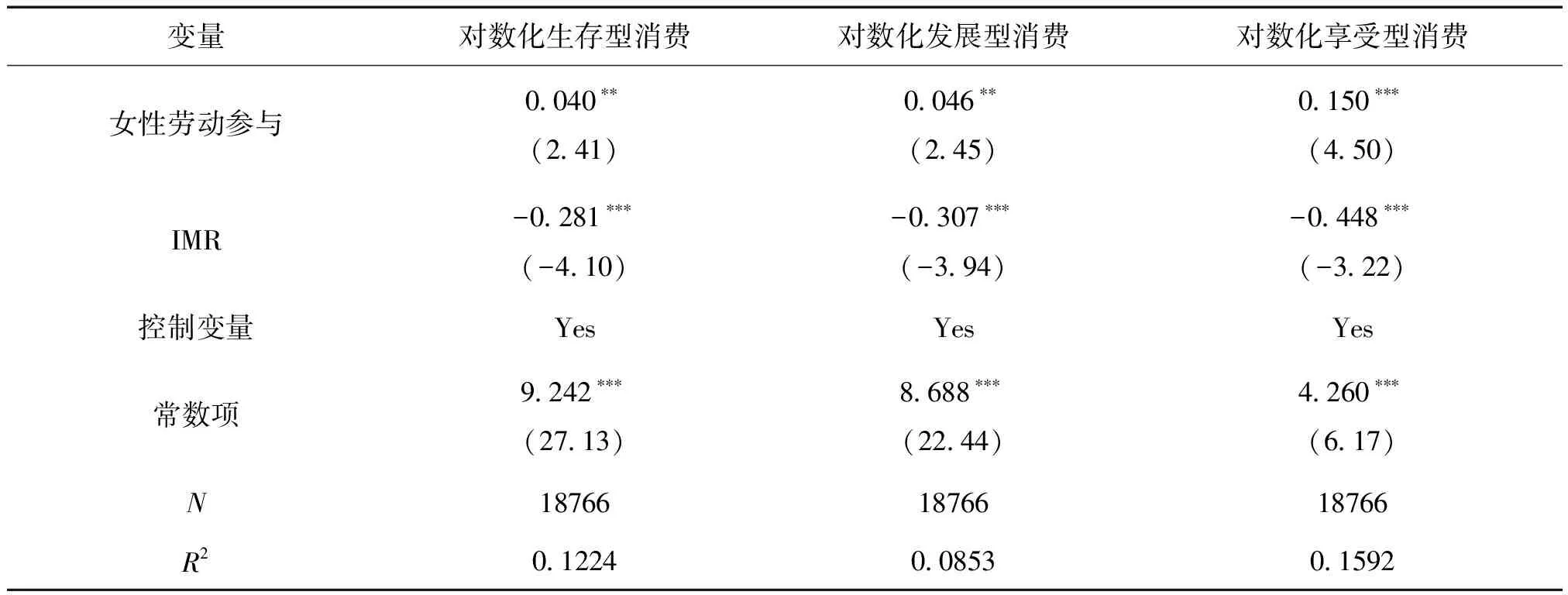

表5为Heckman第二阶段回归结果,从中可以得知,在控制女性劳动参与的自选择偏差后,女性劳动参与对生存型消费、发展型消费以及享受型消费仍有显著的正向影响,对应的系数大小也与表3接近。这表明表3的结果是可靠的。

表5 女性劳动参与对不同类型消费的影响:Heckman第二阶段回归

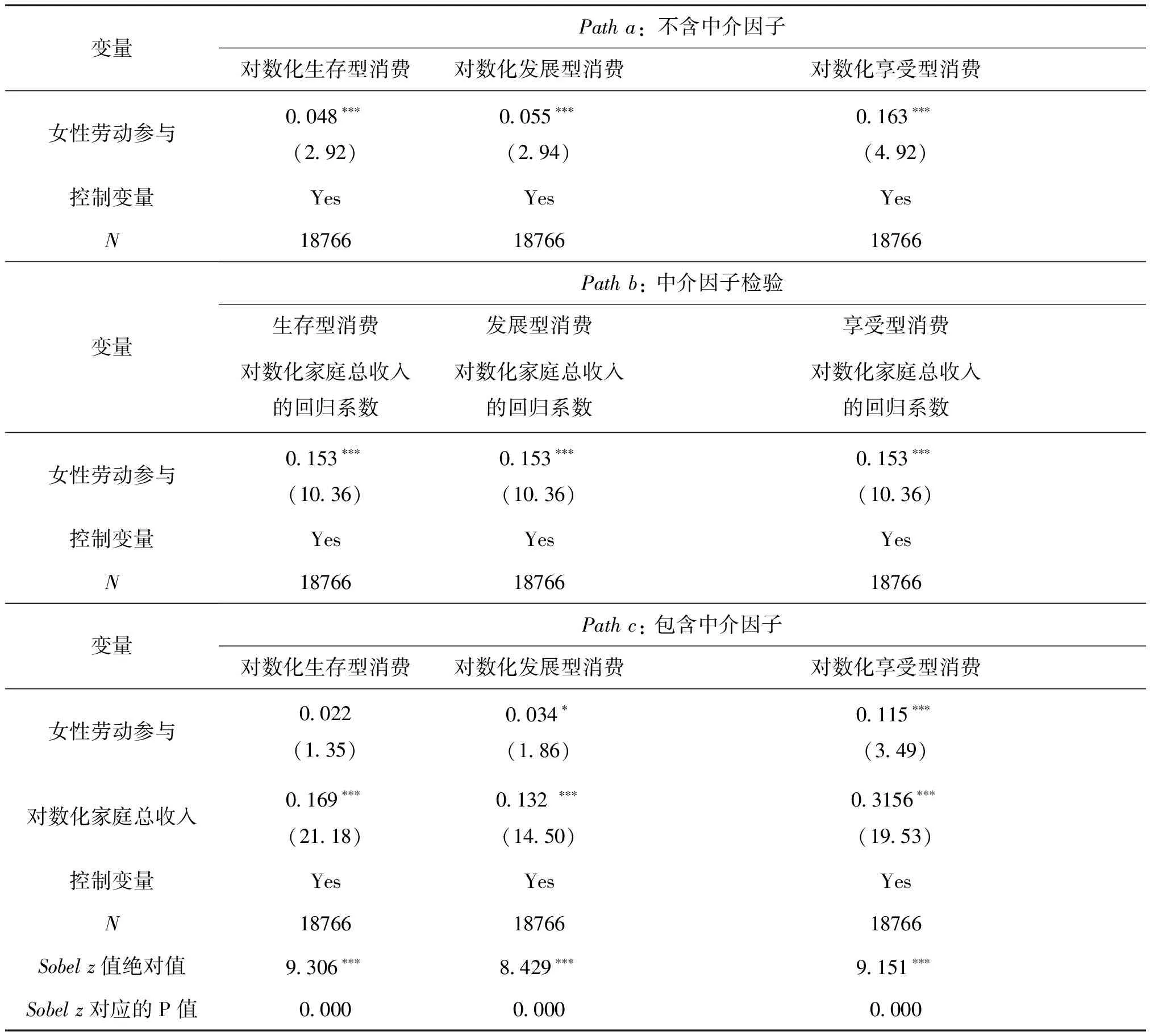

(二)女性劳动参与对家庭消费结构的作用机制检验

通过上述基准回归的结果分析得知,女性劳动参与对生存型、发展型消费以及享受型消费均有正向显著的影响。那么,其作用机制是什么呢?根据女性经济学观点以及得到验证的假设1、假设2以及假设3,女性劳动参与是女性实现自我价值的重要体现,女性将工作获得的收入纳入家庭总收入之中,通过家庭的不同类型的消费来实现其自身以及家庭的效用满足。因此,家庭总收入可以视为女性劳动参与对家庭消费结构的影响的重要路径。其中介效应路径如图2所示。

图2 中介效应路径图

接下来,运用Sobel中介因子效应检验模型,检验家庭总收入是否是发展型消费和享受型消费的传导路径。先对生存型消费进行中介效应检验,构建中介效应模型:

lnli=θ0+θ1FLFPi+лΖi+ξi

(4)

lnincomei=λ0+λ1FLFPi+лΖi+ξi

(5)

lnli=к0+к1FLFPi+к2lnincomei+лΖi+ξi

(6)

其中lnli为生存型消费(对数化),lnincomei为中介变量,即对数化家庭总收入。Ζi为控制变量,ξi为残差项。类似地,设定家庭总收入在发展型消费和享受型消费中的传导路径模型与前相同。

根据Baron和Kenny(1986)[19]的Sobel中介因子检验方法,检验家庭总收入在女性劳动参与和生存型消费之间是否存在中介效应检验可以分解为三个步骤。首先,在不加入家庭总收入指标的基础上,检验女性劳动参与对生存型消费的影响,此为路径模型Patha,回归系数为θ1;接着,检验女性劳动参与对家庭总收入的影响,此为路径模型Pathb,回归系数为λ1;最后,同时分析女性劳动参与和家庭总收入对生存型消费的影响,此为路径模型Pathc,回归系数为к1和к2。当回归系数θ1、λ1、к2均显著时,则存在中介效应;当回归系数θ1、λ1、к2均显著,但к1不显著,且Sobelz值统计上显著时,则为完全中介效应;当回归系数θ1、λ1、к1、к2均显著,但к1显著性低于θ1,且Sobelz值统计上显著时,则为部分中介效应。

同理,研究家庭总收入是否在女性劳动参与和发展型消费以及享受型消费之间存在中介因子效应的检验方法与上述步骤类似。Sobel中介因子检验结果如表6。

表6 Sobel中介因子效应检验结果

首先分析家庭总收入是否在女性劳动参与和生存型消费之间存在中介效应:在patha中,女性劳动参与对生存型消费的回归系数为0.048,且在1%的水平显著;在pathb中,女性劳动参与对家庭总收入的回归系数为0.153,且在1%的水平显著;在pathc中,即把中介因子家庭总收入放入女性劳动参与和生存型消费的估计模型中时,家庭总收入对生存型消费的回归系数为0.169,且在1%的水平显著,Sobelz值也在1%的水平上显著,由此可以得知,家庭总收入在女性劳动参与和生存型消费之间存在中介效应。进一步分析发现女性劳动参与的回归系数降为0.022,且不再显著。因此,根据表6报告的结果,家庭总收入在女性劳动参与和生存型消费的路径中存在完全中介效应。

同理分析家庭总收入是否在女性劳动参与和发展型消费以及享受型消费存在中介效应。发展型消费:在patha中,女性劳动参与对发展型消费的回归系数为0.055,在1%的水平上显著;在pathb中,女性劳动参与对家庭总收入的回归系数为0.153,在1%的水平上显著;在pathc中,即把中介因子家庭总收入放入女性劳动参与和发展型消费的估计模型中时,家庭总收入对发展型消费的回归系数为0.132,在1%的水平上显著,Sobelz值也在1%的水平上显著,由此得知,家庭总收入在女性劳动参与和发展型消费之间存在中介效应。进一步分析发现,女性劳动参与的回归系数降为0.034,在10%的水平上显著。由此报告的结果可得,家庭总收入在女性劳动参与和发展型消费的路径中存在部分中介效应。同理分析享受型消费可得,家庭总收入在女性劳动参与和享受型消费的路径中存在部分中介效应。

(三)异质性分析

1.不同年龄阶段

虽然基本回归结果已经表明年龄对三种类型消费均存在倒“U”形关系,但并没有体现出不同年龄段的女性劳动参与对消费结构的异质性作用。根据样本中已婚女性的年龄分布特征,本文将年龄划分为三个阶段,即20~35岁,35~45岁、45~55岁。参考已有文献,为避免多重共线性,引入3个虚拟变量。以20~35岁为例,若年龄在20~35岁且女性参与劳动,则20~35岁女性劳动参与赋值为1,否则赋值为0。35~45岁女性劳动参与以及45~55岁女性劳动参与同理。

不同年龄段女性劳动参与对消费结构的影响如表7所示,回归结果表明:年龄段为20~35岁的女性劳动参与对生存型消费和享受型消费均有正向显著的影响,但是对发展型消费的影响不再显著;年龄段为35~45岁的女性劳动参与对三种类型消费均有正项显著影响;而年龄段为45~55岁的女性劳动参与对消费结构的影响不再显著。这意味着不同年龄段的女性劳动参与对消费结构的影响有异质性作用,总体而言,年龄段为45岁之前的女性劳动参与对消费结构的影响更明显。另外,从系数值大小来看,20~35岁女性劳动参与对享受型消费影响最大,为0.271,这意味着越年轻的已婚女性选择劳动参与越能够促进家庭消费结构优化升级。

表7 不同年龄段异质性

2.不同教育水平

为考察女性劳动参与对消费结构的影响在人力资本视角下的异质性,接下来本文将从体现人力资本差异的文化水平(受教育水平)指标对样本进行分样本回归。

根据问卷中对文化程度问题的回答(1=没上过学;2=小学;3=初中;4=高中;5=中专/职高;6=大专/高职;7=大学本科;8=硕士研究生;9=博士研究生),本文将回答结果为1和2的群体划分为“低教育水平”样本,将回答结果为3~5的群体划分为“中等教育水平”样本,将回答结果为6~9的群体划分为“高等教育水平”样本。

分样本回归结果显示:不同教育水平下,女性劳动参与对不同类型消费的影响存在较大差异。具体而言,低教育水平下,女性劳动参与对三种类型消费的影响均不显著;中等教育水平下,女性劳动参与仅对享受型消费有正向显著影响(在5%的水平上显著),而对生存型消费和发展型消费的正向影响并不显著;高等教育水平下,女性劳动参与对家庭生存型、发展型消费和享受型消费均有正向显著影响,且均在1%的水平上显著。

总体而言,女性劳动参与对消费结构的影响在中高教育水平的家庭更明显。可能的原因是,女性受教育水平越高,其参与工作获得的收入也相对可能更多,从而用于消费的部分也更多。另外,受过高等教育经历的人对倾向于提高生活品质和提升精神享受的消费观念可能会更强烈。

表8 不同教育水平异质性

(四)稳健性检验

为了验证上文结果的稳健性,本文对上述估计结果进行稳健性检验。

1.删除所有的控制变量

女性劳动参与使得女性收入增加,出于改善生活的需要,同时受文化水平、身体状况、家庭规模、家庭所在地区以及家庭资产等影响,从而再对消费结构产生影响。然而,在现实生活中,参与劳动过程中产生资源消耗也可能直接影响消费结构,那么女性劳动参与会不会对家庭消费结构产生直接影响呢?在删除所有的控制变量后,估计结果表明:仅仅考虑女性劳动参与对家庭消费结构的影响,女性劳动参与对生存型消费、发展型消费和享受型消费的系数分别为0.063、0.061和0.178,且分别在1%、5%和10%的水平上显著,这和基本结果大致相同。

2.增加新的控制变量

考虑到女性劳动参与对家庭各类消费的影响结果可能与是否参与社会养老保险情况有关,因此,在原有控制变量的基础上,增加虚拟变量“是否参加社会养老保险(包括政府事业单位退休金、城镇职工基本养老保险金、新型乡村社会养老保险金、城镇居民社会养老保险金以及城乡统一居民社会养老保险金,参与其一就认为参与社会养老保险家庭,赋值为1,否则赋值为0)”这个控制变量。在对其进行控制后,女性劳动参与对各类消费的系数控制略微有所变小:女性劳动参与对生存型消费的系数由0.048变为0.046,对发展型消费的系数由0.055变为0.051,对享受型消费的系数由0.163变为0.149,但均保持原来的显著性水平。这说明女性劳动参与对各种类型消费的基本回归模型回归结果是稳健的。增加新的控制变量后,女性劳动参与对各类型消费的回归系数变化如表9所示。

表9 增加是否参加社会养老保险控制变量前后结果对比

3.对被解释变量分别进行上下1%和5%截尾处理

考虑到极端值对回归结果的影响,本文还分别对生存型消费、发展型消费以及享受型消费进行上下1%和5%截尾处理。当进行上下1%截尾处理时,结果显示,女性劳动参与对生存型消费系数为0.042,在1%的水平上显著;对发展型消费的系数为0.055,在1%的水平上显著;对享受型消费的系数为0.168,在1%水平上显著。当进行上下5%截尾处理时,女性劳动参与对生存型消费的系数为0.036,在1%水平上显著,对发展型消费的系数为0.027,在5%的水平上显著,对享受型消费的系数为0.157,在1%的水平上显著。综上,当分别对生存型消费、发展型消费以及享受型消费进行上下1%和5%截尾处理时,基本结果依然稳健。

4.工具变量法

为克服由于女性劳动参与和家庭不同类型消费之间存在互为因果关系而造成的内生性问题,本文采用工具变量法进行稳健性检验。工具变量选取为前文中的comFLP,即同一社区、同一年龄段的女性劳动参与率。Durbin-Wu-Hausan 内生性检验结果显示,P值在1%的水平上拒绝了不存在内生性问题;工具变量回归的第一阶段回归结果显示,comFLP对女性劳动参与的系数为0.403,在1%水平上显著,且F值为189.94,表明工具变量合适;工具变量回归的第二阶段回归结果表明,女性劳动参与对生存型消费、发展型消费和享受型消费的系数分别为0.555、0.824和0.978,且都在1%的水平上显著。这也表明了本文的结论是可靠的。

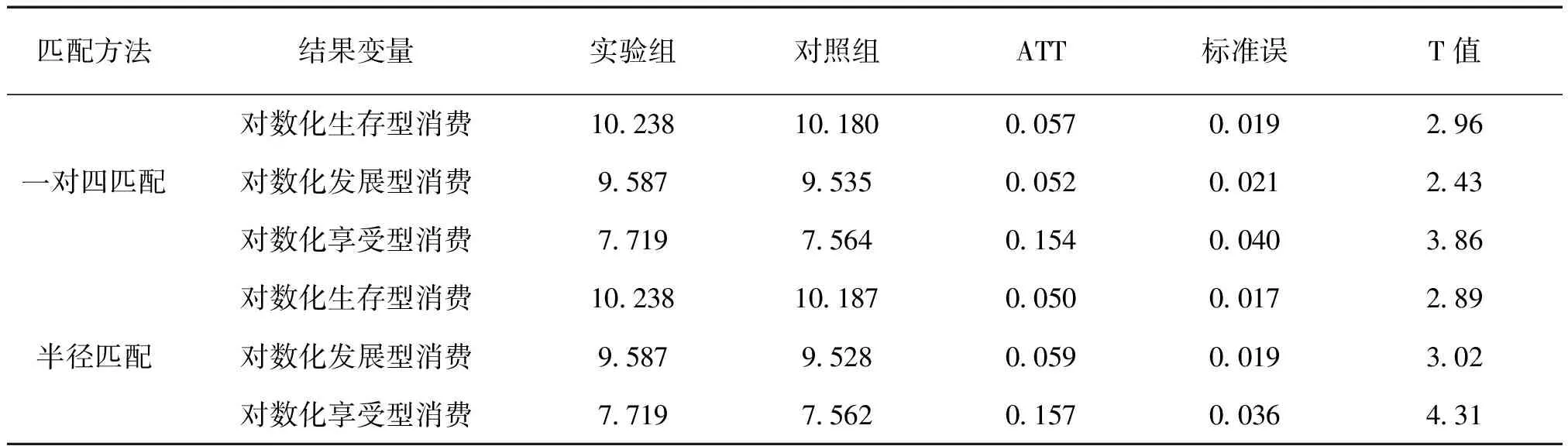

5.倾向得分匹配法(PSM)

为了缓解样本自选择带来的估计偏差问题,本文还采用了倾向得分匹配法来进行稳健性检验。计算女性劳动参与平均处理效应(ATT)的步骤如下:①选取女性的年龄、年龄的平方/100、受教育年限、健康状况、幸福感、家庭规模、家庭存款资产、拥有自有住房的数量、家庭所在地是城镇还是农村、是东部还是中西部进行Logit回归,估计出倾向得分。②进行一对四匹配、半径匹配和核匹配,匹配后所有变量的标准差均小于10%。表10报告了匹配结果,以一对四匹配结果来看,女性劳动参与对生存型消费的平均处理效应为5.7%,对应的t值显著;对发展型消费的平均处理效应5.2%,对应的t值显著;对享受型消费的平均处理效应为15.4%,对应的t值显著。半径匹配与核匹配的估计结果与一对四匹配的估计结果基本一致,表明本文估计结果是稳健的。倾向得分匹配法检验的结果如表10所示。

表10 女性劳动参与对不同类型消费的影响:倾向得分匹配

六、结论与启示

本文利用2017年CHFS数据实证分析了女性劳动参与对家庭消费结构的影响。研究发现,无论是基于OLS回归模型还是Heckman两阶段回归模型,女性劳动参与对生存型消费、发展型消费和享受型消费均有显著促进作用,且对享受型消费的系数均明显大于生存型消费和发展型消费。在女性劳动参与影响家庭消费结构的路径进行理论分析的基础上,运用中介因子效应检验发现,女性劳动参与通过增加家庭总收入来促进三种类型消费,且在促进生存型消费、发展型消费和享受型消费时,家庭总收入对前者发挥着完全中介效应,对后两者均发挥着部分中介效应。进一步,通过对不同年龄段和不同教育水平的女性劳动参与进行异质性分析,结果显示,年龄段为20~35岁和35~45岁的女性劳动参与对家庭消费结构影响更明显,且在所有的显著性的影响下,年龄段为20~35岁女性劳动参与对享受型消费影响最大。另外,相比低教育水平,中、高教育水平的女性劳动参与对家庭消费结构的影响更明显。最后通过增减控制变量、分别对被解释变量(三种类型消费)进行上下1%和5%截尾处理以及倾向得分匹配法(PSM)检验,结论依然成立。

上述研究结论对进一步促进家庭消费结构优化升级具有如下政策启示:

第一,基于女性劳动参与能够显著促进家庭生存型消费、发展型消费和享受型消费,且系数逐渐递增,这意味着女性劳动参与有利于家庭消费结构优化升级,因此在“双循环”战略背景下,政府应继续加快完善女性就业等社会保障制度,充分发挥女性劳动参与带来的“性别红利”。同时,针对女性这一特殊群体的“角色冲突”,政府可以出台一些鼓励女性劳动参与的优惠政策以及对全职家庭妇女进行补贴等,让女性这一人力资源得到充分利用。

第二,基于女性劳动参与对家庭消费结构影响的具体作用机制,政府应鼓励居民多渠道获得收入,并且实施税收优惠政策等,比如鼓励创新创业、支持女性经济独立以及加强职业能力培训等,从而增加家庭总收入。

第三,立足于女性劳动参与对家庭消费结构影响具有差异性的现实,即年轻的女性劳动参与以及中、高教育水平的女性劳动参与对家庭消费结构影响更明显,一方面,政府应鼓励已婚女性尤其是年轻女性参与工作并创造财富;另一方面,政府应当加强女性教育宣传力度,支持女性提升受教育水平,鼓励女性加入高知识分子群体行列。

注 释:

① 参考赵朋飞等人(2015)[18]的研究,将问卷中受教育水平选项分为未上过学、小学、初中、高中、中专/职高、大专/高职、本科、硕士、博士折算为教育年限(年),取值依次为0、6、9、12、14、15、16、19与22。

② 将问卷中健康状况分为非常好、好、一般、不好、非常不好,依次赋值为5、4、3、2与1。

③ 将问卷中幸福感分为非常幸福、幸福、一般、不幸福、非常不幸福,依次赋值为5、4、3、2与1。