民俗体育运动对小学生自我意识、自尊与人格影响的实验研究

崔涛

(山东财经大学体育学院 山东济南 250000)

如何增进儿童少年的心理健康已成为社会关注的焦点问题,调查发现我国青少年心理健康素养总达标率为14.24%,其中儿童(10~12 岁)心理健康知识作答正确率最低[1]。面对这一焦点问题,心理学界、体育学界、医学界、教育学界、社会学界的专家学者均在积极探索解决的途径与方法。研究表明,运动干预对促进儿童心理健康具有直接效应,即参加体育锻炼持续时间越长,心理健康水平越高[2],体育锻炼以其效果显著、操作安全便利的特点,已经成为解决儿童心理问题,提高儿童心理健康水平的重要手段之一。

民俗体育根植于中华传统文化的沃土,以其厚实的文化内涵与丰富多彩的运动形式深得大众的喜爱,民俗体育可以这样定义:由一定民众所创造,为一定民众所传承和享用,并融入和依附于民众日常生活的风俗习惯(如节日、礼仪等)之中的一种集体性、模式化、传统性、生活化的体育活动,它既是一种体育文化,也是一种生活文化[3]。从这个意义上出发,舞龙舞狮、秧歌、花键、抖空竹、放风筝都可定义为民俗体育,跳皮筋、顶杠、跳房子等游戏也可归为民俗体育的范畴。民俗体育运动贴近生活,是一种草根运动,契合各地自然环境和人文环境,以遵守社会道德、规范为前提,最大限度张扬主体的个性,体现着身、心、自然完美的和谐。相比较而言,民俗体育内容更加丰富,形式更加多样,受场地、器材设施等的影响更小,更强调身心健康与全面发展,从事民俗体育运动更容易获得掌握自主权力的满足感,并最终构建出更具有内在和谐之美的身体[4]。基于此,该研究拟探讨民俗体育运动对小学生自我意识的影响,进而分析可能的影响机制。

1 研究对象与程序

1.1 研究对象

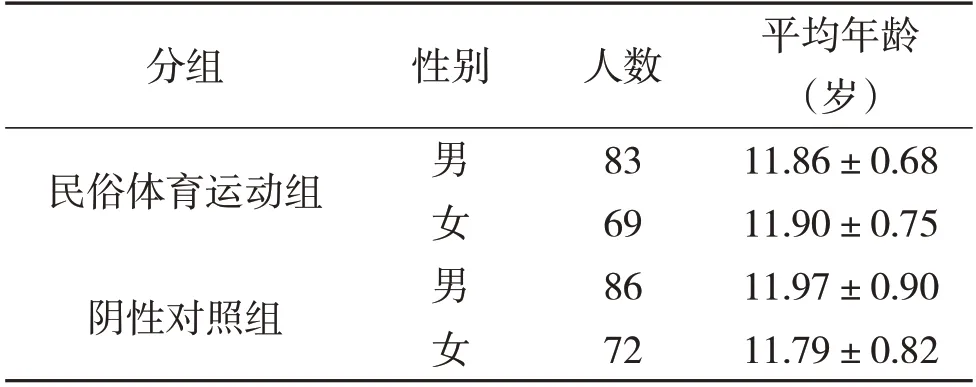

选取济南市实验条件成熟、课内外体育开展良好、师生配合度高的6所学校中330名小学生为研究对象,平均年龄为11.88±0.81岁。该文采用单纯随机不重复抽样的方法,将被试对象分为民俗体育运动组和阴性对照组(各组均为165人)。

实验前,对所有被试进行了心理测试,自我意识、自尊与人格均无显著性差异。实验结束后,对330名被试实施心理测试,删除个人主要信息填写不完整、多题、漏答、Z字形作答、同一选项作答或者其他规律性作Rosenberg 自尊量表采用李科特四点记分,1 代表很不符合;2代表不符合;3代表符合;4代表非常符合。3、5、8、9、10 反向记分。得分越高表明自尊水平越高,整体自尊Cronbach's α=0.726,Cronbach's α系数指标可答者,实验后有效测验量表310份(有效率96.87%),如表1所示。

表1 民俗体育心理效益被试情况

研究对象选取标准:(1)征得监护人知情,监护人与被试自愿参与此次研究;(2)被试对实验的依从性与服从性良好。

1.2 干预方法

实验时间:2021年9月—2022年7月。

干预的实施标准:民俗体育运动组在过去的14周,需至少以中等强度,进行每周5次,每次30min的民俗体育运动或每周累计不少于150min 民俗体育运动,民俗体育运动选择兼顾个人项目、集体项目以及益智类项目;阴性对照组未进行任何民俗体育运动干预。

1.3 研究工具与方法

1.3.1 研究工具确定

根据前期预测试的结果,经过多次集体分析与讨论,确定了不同年龄段民俗体育锻炼的健康心理效应的敏感指标,并据此形成了正式施测的工具。确定正式评价工具的依据是:(1)主要根据预测试结果,保留敏感指标,删除不敏感指标,如删除主观幸福感量表;(2)根据以往研究结论,保留公认有价值的心理指标,如自尊等;(3)力求达到测验本身的完整性,如人格测验保留所有条目;(4)由于选用的社会赞许性题目在预测试中表现出不适性,带来被试的误解,正式测试中予以删除。综上,形成正式施测量表(表2)。

表2 施测工具

1.3.2 研究工具检验

Piers-Harris儿童自我观念量表(PHCSS)包括行为(Cronbach's α=0.545)、智力与学校情况(Cronbach's α=0.595)、躯体外貌属性(Cronbach's α=0.736)、焦虑(Cronbach's α=0.665)、合群(Cronbach's α=0.548)、幸福与满足(Cronbach's α=0.537)6个维度,共80个项目,各分量Cronbach's α系数指标可以接受。以接受。

卡特尔14 种人格因素问卷(CPQ)包括乐群性(Cronbach's α=0.635)、聪慧性(Cronbach's α=0.733)、稳定性(Cronbach's α=0.678)、兴奋性(Cronbach's α=0.825)、恃强性(Cronbach's α=0.564)、轻松性(Cronbach's α=0.721)、有恒性(Cronbach's α=0.812)、敢为性(Cronbach's α=0.679)、敏感性(Cronbach's α=0.812)、充沛性(Cronbach's α=0.763)、世故性(Cronbach's α=0.724)、忧虑性(Cronbach's α=0.812)、自律性(Cronbach's α=0.803)、紧张性(Cronbach's α=0.623)14个维度,共140个项目,各分量Cronbach's α系数指标可以接受。

1.3.3 统计学方法

实验数据均采用SPSS 26.0 软件进行处理,民俗体育运动组与阴性对照组被试、男生与女生被试进行单因素方差分析,P<0.05 时,认为民俗体育运动组与阴性对照组之间,以及民俗体育运动组内男生、女生之间自我意识、自尊与人格各相关维度数据差异显著。

2 结果

2.1 小学生民俗体育运动组与阴性对照组的自我意识、自尊、人格测量差异

对被试民俗体育运动组与阴性对照组被试进行单因素方差分析,两组被试的自我意识、自尊、人格测量描述性统计量及方差检验结果如表3所示。

2.1.1 民俗体育运动组与阴性对照组的自我意识差异

由表3 可知,两组被试在自我意识行为、智力、躯体外貌、焦虑的维度以及总分方面存在显著性差异(P<0.05),合群维度得分边缘显著(P=0.058),且民俗体育运动组优于阴性对照组。其他各维度无显著性差异(P>0.05)。这表明经常参加民俗体育锻炼有助于小学生自我意识水平的提高,民俗体育运动组的小学生对自己的行为、智力和学习、身体外貌、人际关系感到满意,有较高的幸福体验,较少焦虑。

2.1.2 民俗体育运动组与阴性对照组的整体自尊差异

由表3 可知,两组在整体自尊上存在显著性差异(P<0.05),民俗体育运动组得分高于阴性对照组,即民俗体育运动组优于阴性对照组。这表明参与民俗体育锻炼的小学生对自己产生了更多的积极性评价,从而获得了更多自信和自尊。

2.1.3 民俗体育运动组与阴性对照组的人格差异

由表3可知,两组在兴奋性、恃强性、敢为性、忧虑性4个维度存在显著性差异(P<0.05),乐群性维度边缘显著(P=0.081),且民俗体育运动组乐群性、兴奋性、恃强性、敢为性得分高于阴性对照组,阴性对照组忧虑性得分高于民俗体育运动组,即民俗体育运动组优于阴性对照组。其他各维度无显著性差异(P>0.05)。

表3 实验后民俗体育运动组与阴性对照组的自我意识、人格测量差异

2.2 小学生民俗体育运动组的性别差异

民俗体育运动组,男生与女生两组被试的自我意识、自尊、人格测量描述性统计量及方差检验结果如表4所示。

由表4可知,在自我意识方面,女生行为维度得分显著高于男生(P<0.05),其他各维度及总分无显著性差异(P>0.05);整体自尊无显著的性别差异(P>0.05);人格各维度中,仅稳定性、自律性存在显著性差异(P<0.05),且均是女生高于男生,即女生的稳定性、自律性优于男生,其他各维度无显著性差异(P>0.05)。

表4 实验后小学民俗体育运动组的性别差异

3 讨论

由实验结果看,民俗体育运动对小学生的自我意识、自尊和人格均有不同程度的促进作用,可以从以下3个方面探讨可能机制。

3.1 民俗体育的文化内涵影响小学生的自我意识、自尊和人格的可能机制

文化创造着不同国家、民族、社区人们的性格、心理、行为方式、思维方式以及种种价值观念[5]。陈维扬等人[6]认为,文化可分为工具性文化(如技艺、技术等)与习俗性文化(如约定俗成、仪式等),通过工具性文化感知和习俗性文化感知个体会产生相应的心理效益。民俗体育文化与中华传统文化息息相关,体现着华夏儿女精神内涵、文化传承与行为方式,锣鼓喧天,红绸飞舞,龙狮腾跃的景象就像中华符号一样烙印于各国人民的内心。可以说,民俗体育多样的形式与深厚的文化底蕴使参与者得到了教养与教化,进而获取到丰厚的心理效益。

年长者与年少者下棋时要恭请年长者先落子,舞龙表演前往往会由德高望重之人点睛,彰显着尊老尚德的中华传统文化;顶杠、拉杆、掰手腕等民俗体育游戏,强者对弱者让半手的约定提示着和合之美的中华传统美德。程式化的仪式与约定所体现的民俗体育文化内涵会对小学生的自我意识、自尊和人格产生良性影响。此外,民俗体育项目不仅要求参与者必须具有勇敢坚韧的心,还需要参与者之间具有浑然一体的配合,如荡秋千、攀爬、舞龙、舞狮,这些民俗体育运动项目有配合、有协同,体现着挑战自我、超越自我、征服自然的文化内涵,在潜移默化中提高了参与者的有恒性、敢为性、合群度,更增强了参与者的集体归属感和整体自尊。

3.2 民俗体育运动的项目特征影响小学生的自我意识、自尊和人格的可能机制

体育运动可以降低焦虑水平,提高自尊、感知觉,维护良好的心境及积极情绪状态,众多学者的研究成果支持了这一结论,如Fox[7]认为体育锻炼是发展儿童积极自我的一个有效媒介;陈作松等人[8]认为身体锻炼可以直接对学生的主观幸福感产生显著影响,亦可以通过身体自尊、人格、人际关系等中介变量对学生的主观幸福感产生较大影响;刘涛[9]认为可以通过神经—认知模型解释身体性自我意识。民俗体育贴近生活,易于开展,从内容到形式,再到负荷,均具有自身优势,能够对小学生的自我意识、自尊和人格等方面产生积极影响。

首先,民俗体育项目可以显著提高小学生的逻辑思维能力、统筹规划能力和持久工作学习的耐力,如泰安、济宁地区的下三棋,鲁中和鲁南地区的四顶棋,以及广泛分布于齐鲁大地的五福棋。棋牌类的民俗体育活动,可以培养参与者的专注力、思维缜密性以及面对挫折的耐受力。其次,民俗体育运动组的兴奋性、恃强性、敢为性、忧虑性4 个维度较对照组存在显著性差异,乐群性维度边缘显著,这可能也与民俗体育运动的项目特征有关。人们的自我表现行为会带来自我概念的变化,这被称为内化,内化在很多时候是通过个人在社会交往中承担某种社会角色来实现的。大多数民俗体育项目,既有个体的竞争,也有同伴及群体之间的协作,所以在参与过程中,个体的团队精神、集体荣誉感得到了提高,同伴的支持与信任也使参与者更加乐观外向,更加果断勇敢,更愿意与他人接近,表现为兴奋性、恃强性、敢为性、忧虑性、乐群性更优。

3.3 性别差异影响小学生的自我意识、自尊和人格的可能机制

男生和女生在人格方面存在差异是不言而喻的,许多研究表明心理与性别有密切的关系,男性气质多表现为独立、勇敢、自信而且具有支配感和成就感,喜欢竞争性强的激烈活动。女性气质多表现为温和、敏感、被动,缺乏自信和果断精神[10],女性可能更加压抑自己的本性以顺从环境和人际需要。差异的产生既有生物因素,也有社会环境因素。生物因素包括染色体、激素、大脑两侧化的发展等,环境因素包括文化背景、地域特征、家庭环境、人际关系等。真正放大两性人格差异的是环境因素,在环境潜移默化的影响中,男性和女性的心理特征均会发生转化。

民俗体育成长于特定的文化背景与风俗习惯中,内涵丰厚,形式多样,或刚劲雄健、粗犷豪放,或柔美谦顺、和风细雨,刚柔并济中体现出和合之美。民俗体育运动营造的刚柔并济、和合并存的环境更适宜参与者两性化人格特征的形成。对女生而言,参与民俗体育使她们少有顾忌,敢于作为,使她们独立自信,富有主见,提高了女生的自我效能感,让她们更加积极主动。对于男生而言,参与民俗体育使他们少有冒进,更加细心,使他们遇事冷静,情绪稳定,提高了男生的变通能力,让他们更加沉着自信。

4 结语

民俗体育运动可以提高小学生的自我意识和整体自尊,进行民俗体育锻炼能够促进小学生人格的发展;经过14 周的民俗体育运动干预,男生、女生之间在自我意识方面,以及女生行为、人格方面的稳定性、自律性维度都具有显著性差异,其他各维度无显著性差异。以上差异的产生可能与民俗体育丰厚的文化内涵,民俗体育项目本身的特征以及男女性别差异相关。