《诗经》中礼物的文化内涵研究

侯 佳 宁

(沈阳师范大学 文学院,辽宁 沈阳 110034)

《诗经》作为中国文学史上最早的一部诗歌总集,是周王朝社会生活面貌的形象反映,其题材有劳动、战争、爱情、婚姻、宴会、祭祖、风俗,表现对象还涉及天象、地理、植物、动物、器具等。《诗经》之于礼仪,其实也有较为具体生动的呈现。我国素有“礼仪之邦”的美称,礼物更是各项仪式中必不可少的媒介,《诗经》里对其有许多反映。其305篇中涉及礼物往来的共有31篇,礼物不仅种类繁多,而且有着深厚的文化内涵。

一、《诗经》礼物的分类

这里所指的礼物主要是用于彼此间沟通的动物、植物、玉器、兵器、车马等实体物品,音乐、舞蹈之类并不计算在其中。按照授受双方关系来划分,可以分为平等交际的赠答之礼,上下等级间的贡赐之礼以及人神之间的祭祀之礼三类。

(一)赠答之礼

生活中的赠答之礼是日常人际交往中必不可少的内容,在迎来送往的过程中,人们通过礼物维系着良好的社会关系。《诗经》中该类礼物具体统计如下(见表1)。

表1 赠答礼物统计表

赠答之礼主要是用于人际交往的表情达意,而且所用礼物多是平时生活中易见且美好的事物。《卫风·木瓜》中,投给意中人的是“木瓜、木桃、木李”。《郑风·溱洧》“伊其相谑,赠之以芍药”,上巳节水边男女青年互赠芍药花。《周南·野有死麕》“野有死麕,白茅包之”“林有朴樕,野有死鹿”,送给心上人的是麕和小鹿之类的动物。《邶风·静女》中,美丽的姑娘所赠的是“彤管”。用于交往的礼物还有贵重的玉器,《王风·丘中有麻》里“彼留之子,赠我佩玖”,刘家小伙子就送给女主人公一块黑色佩玉,代表两人心意相通,永以为好。投桃报李,赠彤授荑。《诗经》中青年男女互送礼物,表露自己的爱慕,礼物成为沟通友好人际关系的桥梁,人与人之间的关系也在往来赠答中得以不断加深。

(二)贡赐之礼

《诗》中的礼物,除日常生活中的赠答之礼,还包括上下阶层间的礼物往来,按照往来方向可以分为进贡之礼和赏赐之礼两类。进贡之礼如下表(见表2)。

表2 进贡礼物统计表

在《诗经》所反映的由西周初年至春秋中叶500多年的社会生活中,严格的等级制度贯穿社会的方方面面。周天子是最高统治者,其下依次是诸侯、卿、大夫、士、平民、奴隶等,上层享有特权,其下的阶层都要向上层进献物品。从表2来看,进贡的礼物多是珍禽异兽、金玉珠宝和青铜礼器。最具代表性的是《鲁颂·泮水》,鲁僖公在泮宫行受俘之礼,兼有祀祖之事。“憬彼淮夷,来献其琛。元龟象齿,大赂南金”。被征服的淮夷人成为鲁僖公的附庸,并进献淮夷之地的珍宝以示对鲁国的臣服之心,不仅有大龟、象牙这类祥瑞动物,也有大璐、南金等贵重的金玉器物。

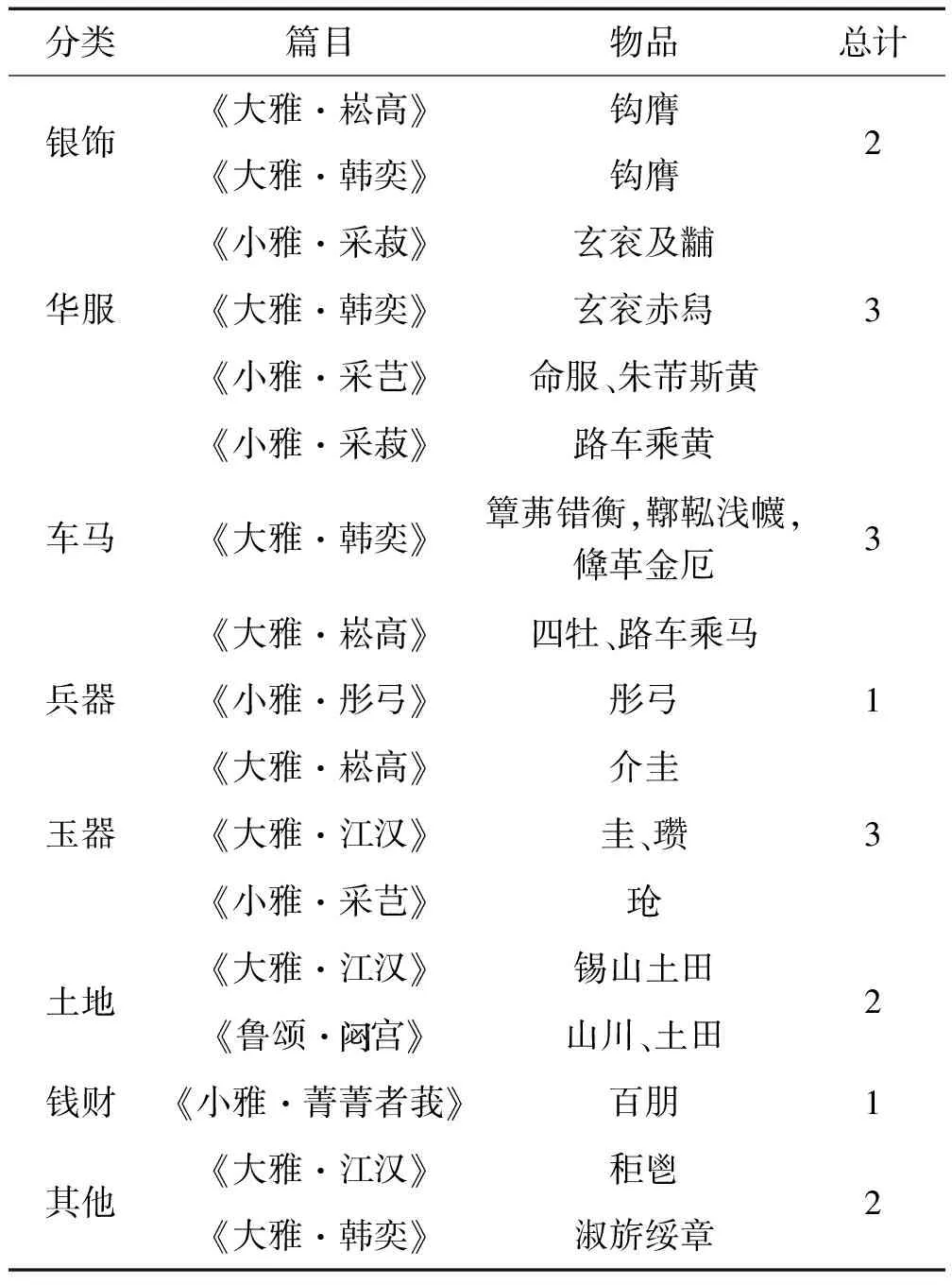

上层贵族也会对臣下进行犒赏,以表明对他们的褒奖和恩宠。《诗经》中涉及的赏赐之礼统计如下(见表3)。

表3 赏赐礼物统计表

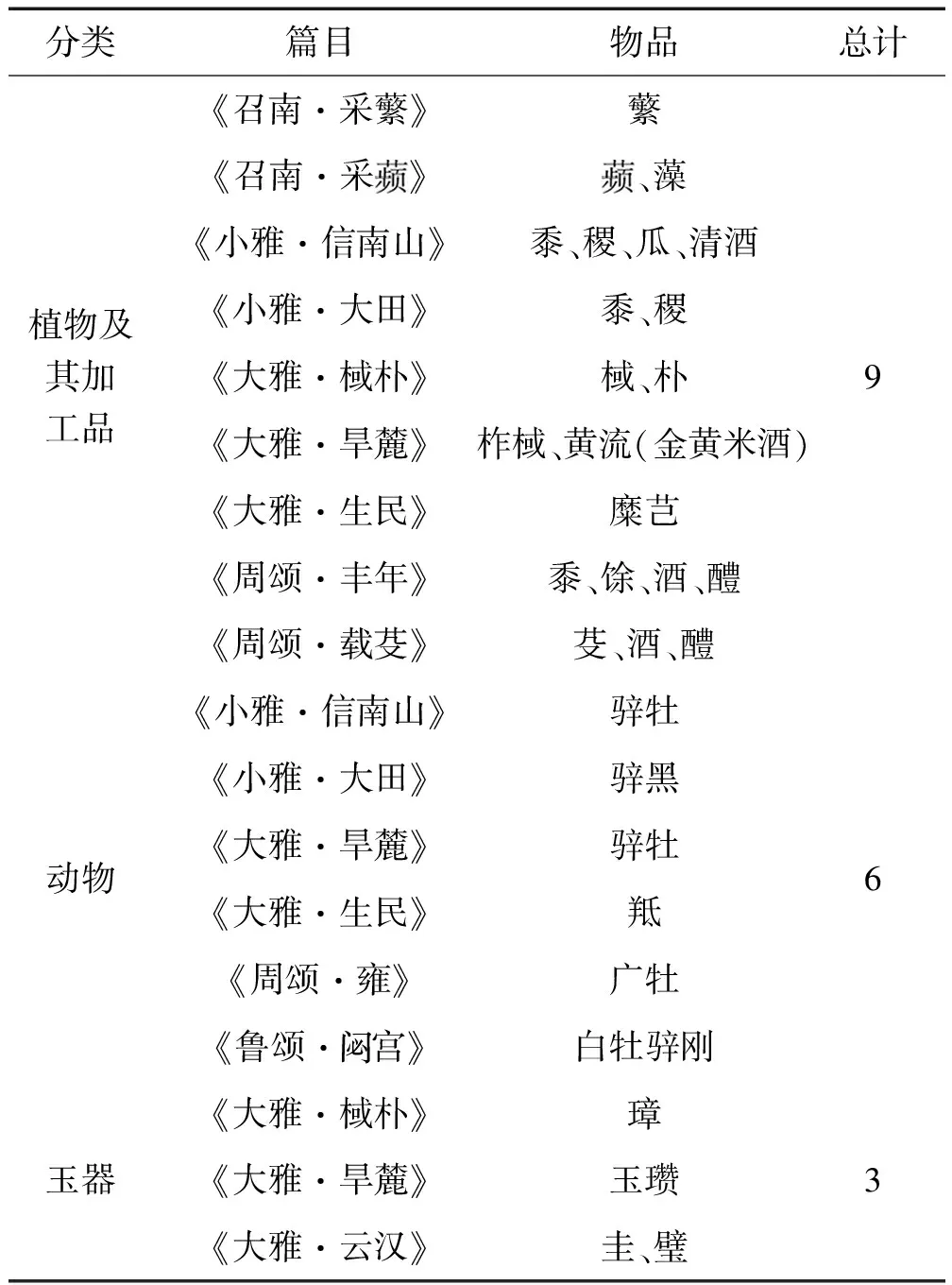

(三)祭祀之礼

《左传》有言:“国之大事,在祀与戎。”[1]861古代社会祭祀是国家的头等大事。在生产力并不发达的周代,人们更是十分热衷通过祭祀祖先或神灵,祈求风调雨顺、国泰民安。《诗经》相关祭祀礼中,礼物的使用情况如下(见表4)。

表4 祭祀礼物统计表

周代在祭祀礼中主要使用的礼物,也就是给祖先的供奉物,主要是植物及其加工制品、动物和玉器三类。《大雅·旱麓》中百姓燃烧柞(栎树)和棫(白桵树)以祭神,《周颂·丰年》里祭祀用品是黍、馀及其发酵酿成的醇酒、甜醴。古代祭祀中牡(牛)、羝(羊)是必不可少的,祭天还需要“瑟彼玉瓒”。古人把自己种植的农作物及加工品、牲畜、金玉等当作礼物献给先人,期望求得祖先、神灵的满意,从而得到庇护。

二、《诗经》礼物的文化内涵

《诗经》中出现的礼物多种多样,既有芍药、荑、柞、棫等花草树木,也有麕、鹿、狐狸等兽类,还有兵器、青铜器、土地、钱财等贵重物品。《诗经》涉及礼物的文化内涵,大体划分植物、动物和玉器三类,现分别予以论述。

(一)植物类的文化内涵

植物在自然界中随处可见,在生产力并不发达的古代社会,它们自然更容易被选作礼物用于人际交往。一般来说,人们普遍会选择香花芳草作为礼物赠与心上人,借其芳香的味道和美好的形态表达对她或他的爱慕之情。同时,《诗经》相关篇目中,主人公不仅会送鲜花,还会选择用花椒、木瓜等做信物送给属意之人,在这背后体现的是他们思想中朴素的生殖崇拜和对旺盛生命力的向往。

(二)动物类的文化内涵

古代社会中,下层向上层贵族进献的或在一系列祭祀活动中使用的礼物,通常还有虎、狐狸、貉、豜、牡、羝等动物。相比黍、稷这类通过种植就能轻易得到的礼物而言,用珍禽猛兽更能突显对对方的重视和尊敬。

原始社会先民饱受野兽的侵袭,同时也崇拜其巨大的力量和强盛的生命力,从而产生了动物崇拜,尤其是对猛兽的崇拜,认为它们代表了权力和力量。比如某些原始部族就会以狼、熊或者老虎作为自己的图腾。周代也是如此,将猛兽视为一种权力的符号。猎手把捕获到的猛兽献给地位尊贵的华族。在《郑风·大叔于田》中,“襢裼暴虎,献于公所”,英勇矫健的猎手打到老虎之后即刻献给公朝。《鲁颂·泮水》里,被俘虏的淮夷人向鲁国献上淮地珍贵的象牙。生产力水平低下的古代社会,只有实力强劲的诸侯国才能狩猎到熊、老虎等大型兽类。《大雅·韩奕》中韩侯就“献其貔皮,赤豹黄罴”,十分荣显。

祭祀礼中也常常把用于农业生产的牛、羊等动物作为礼物献给祖先。当时肉食难得,且这类动物在生产活动中有重要的作用,用之祭祀显示出对受祭者的崇敬。更重要的是,由于它们具有的某些特性与人们提倡的美德相契合,以之为祭能取得祖先或上天的庇佑。羊,“执之不鸣,杀之不谛,类死义者”[3]419,被视为义的代表。牛,则任劳任怨,宋代李纲就有《病牛》诗歌颂其勤勤恳恳、不知疲倦。

(三)玉器类的文化内涵

玉器是《诗经》中用于往来赠答的常见礼物之一。人们对玉的重视,体现的是潜意识中对美的追求。玉石从其外观上来说,不仅颜色多样,且透明度高、晶莹润泽,更是便于雕琢,可以刻上各种有吉祥寓意的图案、纹饰,观赏价值极高。《郑风·女曰鸡鸣》里,“知子之来之,杂佩以赠之”,西周时期人们喜欢由多种玉器组成的“杂佩”。精美的玉饰品能衬托出佩戴者的气质,男子佩玉增加君子风度,女子佩玉则更添风采。

玉是多种美德的象征。许慎《说文解字·玉部》中这样解释玉:“石之美有五德,润泽以温,仁之方也。思理自外可以知中,义之方也。其声舒扬专以远闻,智之方也。不挠而折,勇之方也。锐廉而不技,洁之方也。”[4]10细腻光滑代表玉富有仁德,表里如一是义的体现,玉声清扬是智慧的象征,质地坚韧代表勇敢的精神,断口有棱却不锋利象征着廉洁,“玉有五德”说把玉的天然之性和人们崇尚的美德相对应,赋予玉更加深层的文化内涵。这些品格和君子之德相近,所以常常以玉来喻君子,《卫风·淇奥》的“有匪君子,如金如锡,如圭如璧”,就把君子比作圭、璧这样的宝玉。

玉的使用也代表权力与地位。《礼记·玉藻》记载:“天子佩白玉而玄组绶,公侯佩山玄玉而朱组绶,大夫佩水苍玉而纯组绶。”[5]1482佩戴什么玉以及相关配饰,一定要和佩戴者的身份地位相适应,只有天子才可用白玉,诸侯、大夫等人用玉的规格不断递减。也正是如此,古人在向上层进献礼物和祭祀上天时才会普遍选择玉器,以示崇敬之心。《大雅·棫朴》中就有诸侯向天子进贡玉璋,《大雅·旱麓》里则用玉瓒向神灵献祭。

三、《诗经》礼物的文化影响

礼物是社会交往过程中,人们为了表达心意或祝福而用于赠送的物品,是送礼者向受礼者传递信息和情感的载体。《豳风·七月》里,辛苦劳动的奴隶们向贵族献上捕获的狐狸、貉等物,表达对上层贵族的尊敬。《秦风·渭阳》中,“何以赠之?路车乘黄”,秦康公以华车骏马为礼物,希望舅舅能尽快回国,蕴含了他对晋文公重耳无限的祝福。《邶风·静女》里,娴静美好的女子送给男主人公彤管和荑草作信物,既是对小伙子一片深情的回应,也是二人两情相悦的见证。

无论是日常生活中的赠答之礼、政治活动中的贡赐之礼,还是娱神的祭祀之礼,其目的都可以说是为了维系某种关系,这是礼物的另一层作用。《礼记·曲礼上》有云:“礼尚往来。往而不来非礼也,来而不往亦非礼也。”[6]22而且在礼尚往来的过程中,施受双方的关系也被不断拉近。《小雅·信南山》是反映先民虔诚地祭祀先祖、神灵的篇章,准备好丰盛祭品献之皇祖的同时,也期望能够被“报以介福,万寿无疆”。《大雅·韩奕》则是对国之重臣的歌颂:年轻的韩侯受封后,手捧介圭做礼物入朝觐见周王,周王则赏赐给他旌旗、华服、宝马香车等物以示优宠和倚重。人们尊崇、祭拜祖先,臣下敬重王上,并以礼物作为表示友好关系的象征彼此赠予,使得双方的关系在礼物的一来一往中得以不断深化。

《诗经》礼物书写及遗赠行为,对后世产生了深远的文化影响。“在《诗经》中,礼物作为古代社会一种特殊的物品交换形式,成为文化传承的载体,并凝固成文明基因。”[7]可以说,这种以芳草、美玉等物品相互赠予表达美好祝愿的遗赠之俗自周代之后就有盛无衰,凝结为我们中华民族文化的一部分。

《诗经》中遗赠行为很大程度上影响了后世的文化习俗。从古至今,人们在庆祝佳节时赠送礼物已经成为约定俗成的习惯,借寓意美好的事物表达对受礼者的祝福。如春节时家长和亲友给小孩和晚辈“压岁钱”作为春节的礼品;端午节人们会互送粽子,分享节日的快乐;中秋节则把各样的月饼作为礼品相赠;重阳节送老人重阳糕和祛病避灾的茱萸。同时,许多现代节日,人们过节会给相关的人送上礼物:母亲节的康乃馨、情人节的巧克力、儿童节的小玩具等。礼物的种类也从最开始的类型单一向多样化、个性化发展。

《诗经》中的遗赠习俗在后代诸多文学作品中也都有体现。屈原的《湘夫人》中有“搴汀洲兮杜若,将以遗兮远者”,主人公欲以芳花香草为媒,和对方结秦晋之好。陆凯的《赠范晔》说“江南无所有,聊赠一枝春”,用梅花寄托对友人深切的挂念。《古诗十九首·涉江采芙蓉》的“采之欲遗谁?所思在远道”,借江中采芙蓉表达对游子无尽的思念。王维则用“愿君多采撷,此物最相思”的红豆,暗示远方好友多多保重,语言真挚动人。姚燧在《凭阑人·寄征衣》中说:“欲寄君衣君不还,不寄君衣君又寒。寄与不寄间,妾身千万难。”通过寄寒衣这件小事,深刻写出思妇对游子的牵挂。赠物达情成为一种习俗,礼物文化成为中国传统文化的一个重要标识。