白足蚜小蜂对桃蚜的取食和寄生功能反应及搜寻效应

赵艳丽韩丽田秀峰刘青娴萨出拉段立清

(1.内蒙古农业大学林学院,内蒙古 呼和浩特 010019;2.呼和浩特市森林保护站,内蒙古 呼和浩特 010020)

白足蚜小蜂Aphelinus albipodus,隶属蚜小蜂科Aphelinidae蚜小蜂属Aphelinus。国内主要分布于新疆塔城地区,国外分布于美国、俄罗斯、埃及、日本等地[1]。白足蚜小蜂为卵育型寄生蜂[2],不仅可以寄生寄主,还具有取食寄主血淋巴和组织的习性[3]。白足蚜小蜂雌蜂将卵产在蚜虫体内,利用蚜虫体内的营养物质从卵发育至蛹,致使蚜虫死亡,形成僵蚜,而后从僵蚜体内羽化,再次寻找新的寄主。取食可以使白足蚜小蜂保持活力,有助于产卵。当蚜虫种群数量较低时,由于成蜂取食而不能成功寄生蚜虫,使白足蚜小蜂种群的增长速度降低,所以取食寄主的能力也是评判白足蚜小蜂控制害虫效果的重要指标之一[4]。大多数蚜小蜂科的昆虫作为天敌都有相同的习性,因此在评价白足蚜小蜂对蚜虫种群的整体影响时,不仅应该评价其寄生能力,还应该评价其取食寄主致其死亡的能力[4]。

白足蚜小蜂对主要寄主桃蚜Myzus persicae、大豆蚜Aphis glycines、棉蚜Aphis gossypii和麦双尾蚜Diuraphis noxia等,有较好的控制作用[5-6]。在我国新疆塔城地区,白足蚜小蜂可对春小麦和部分野生寄主植物上的蚜虫起到控制作用[7]。在美国、埃及等地区白足蚜小蜂也被用来防治谷物蚜虫[8]。早期在日本以短翅蚜小蜂Aphelinus asychis和白足蚜小蜂2种本土寄生蜂对棉蚜、桃蚜和马铃薯长管蚜Macrosiphum euphorbiae3种蚜虫的寄生率、取食寄主数、性比、存活率、发育历期等进行了生物防治潜在性评价,结果表明,桃蚜为白足蚜小蜂的最佳寄主,白足蚜小蜂在桃蚜的生物防治中起到非常重要的作用[9]。

枸杞Lycium barbarum是内蒙古、宁夏、甘肃、新疆等地种植的优良药材和营养保健植物,也是很好的生态防护林树种之一[10]。桃蚜危害枸杞嫩芽、花蕾及幼果,导致枸杞子产量下降,是枸杞产区的3种蚜虫之一,严重影响种植户的经济效益[11]。利用寄生蜂进行生物防治可以解决害虫产生抗药性、果品农药残留超标、环境污染、产品出口受限和农民经济收入降低等诸多问题。为选择优良的蚜虫寄生蜂,我们对白足蚜小蜂的取食和寄生功能反应、搜寻效应以及种内干扰和分摊竞争进行了研究。由于枸杞培育周期长、生长速度慢,因此笔者以培育周期短、生长速度快、成活率高的油菜苗为替代寄主植物,以期为白足蚜小蜂的田间释放和桃蚜的防治提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试植物

油菜(新青帮油菜)种子购于内蒙古农牧科学研究院呼和浩特市丰沁农资经销部。挑选颗粒饱满整齐的油菜种子均匀撒于盛有营养土基质的直径为10 cm的花盆中,盖一层覆土,置于(25±1)℃,光周期为16L:8D的智能培养箱内培养,待油菜长至5~10 cm备用。

1.2 供试虫源

桃蚜为养虫室内使用盆栽油菜苗饲养的种群。白足蚜小蜂采自内蒙古农业大学教学农场玉米蚜Rhopalosiphum maidis的僵蚜,采回实验室后以桃蚜饲养备用。

1.3 白足蚜小蜂对桃蚜的功能反应和搜寻效应

将蚜虫按龄期分为1~2日龄若虫、3~4日龄若虫、无翅成蚜、混合虫态(虫态比例为 1∶1∶1∶1∶1),密度设为每皿10,20,30,40和50头,皿内放置长约5 cm的带叶柄油菜叶片,叶柄露在培养皿外并插在装有水的烧杯中,用保鲜膜封住培养皿口。皿内接入羽化1 d以内的雌、雄蜂各1头,1 d后将成蜂移除,每天饲养观察,出现僵蚜时收集至瓶内待其羽化,记录寄生量和羽化量。每个密度设置5个重复。

进行HollingⅡ功能反应模型拟合[12],方程为Na=aNtT/(1+aThNt)。式中:Na为被寄生的寄主数量;a为瞬时攻击率;T为总体寄生时间,T=1 d;Nt为寄主密度;Th为寄生蜂处理每头寄主的时间,即处理时间。

搜寻效应方程S=a/(1+aThNt)[13],式中S为搜寻效应值。

1.4 白足蚜小蜂的种内干扰及分摊竞争强度比较

将蚜虫分为1~2日龄若虫、3~4日龄若虫、无翅成蚜和混合虫态(虫态比例为 1∶1∶1∶1∶1);白足蚜小蜂的密度设置为每皿1,2,3,4,5头;按照1头白足蚜小蜂雌蜂20头桃蚜设置比例,即蚜虫的数量为每皿20,40,60,80,100 头。 分别置于做好叶片保鲜的直径为8 cm的培养皿中,每个密度设置5个重复。根据Hassell-varley模型E=qP-m模拟计算白足蚜小蜂的种内干扰系数[14],式中:E为平均寄生率;P为密度;m为种内干扰系数;q为P=1头时的最大寄生率。利用上述Hassell-varley模型的拟合方程计算白足蚜小蜂对混合龄期桃蚜的分摊竞争强度,公式为I=(E1-Ep)/E1[15],式中:I为分摊竞争强度;E1为1头白足蚜小蜂的寄生作用率;Ep为密度为p的白足蚜小蜂寄生作用率。

1.5 数据处理

使用Microsoft Excel 2016和SPSS 19.0进行统计分析,取食和寄生功能反应参数均采用最小二乘法计算[16]。采用单因素方差分析法对取食和寄生量的差异显著性进行分析。

2 结果与分析

2.1 白足蚜小蜂对不同龄期桃蚜的取食量和寄生量

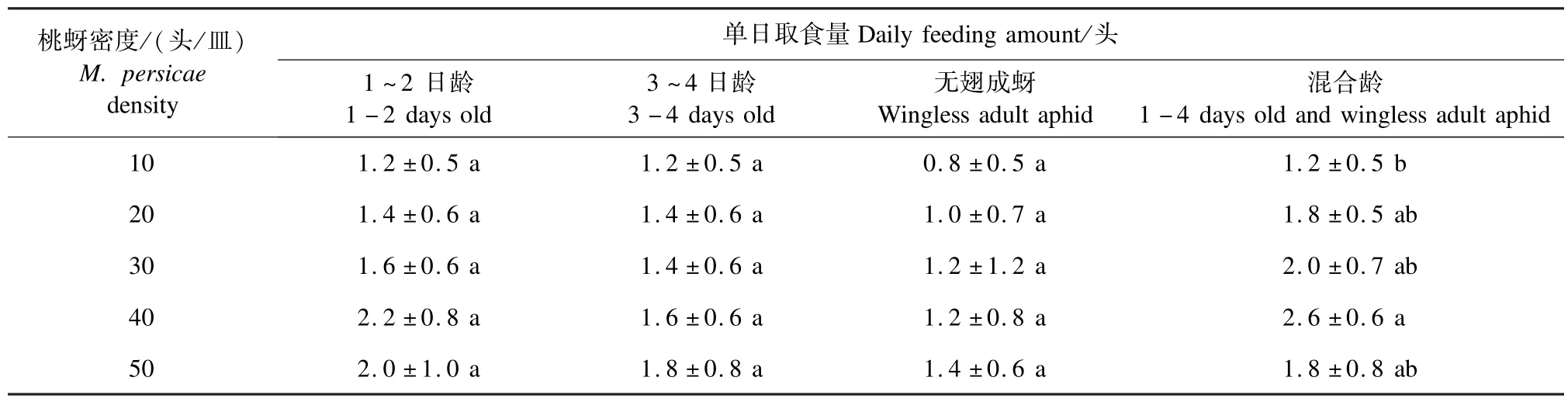

白足蚜小蜂对不同密度桃蚜1~2日龄若虫的取食量差异不显著(F=1.270,df=4,P>0.05),对不同密度桃蚜的3~4日龄若虫(F=0.722,df=4,P>0.05)和无翅成蚜(F=1.048,df=4,P>0.05)的取食量差异也不显著;白足蚜小蜂随混合虫态桃蚜密度的增加,取食量逐渐增加,在密度为40头/皿时,白足蚜小蜂的取食量最大,而在密度为50头/皿时又开始下降(F=0.969,df=4,P>0.05)(表1)。

表1 白足蚜小蜂对不同密度桃蚜的单日取食量Tab.1 Daily feeding amount of Aphelinus albipodus on Myzus persicae with different density

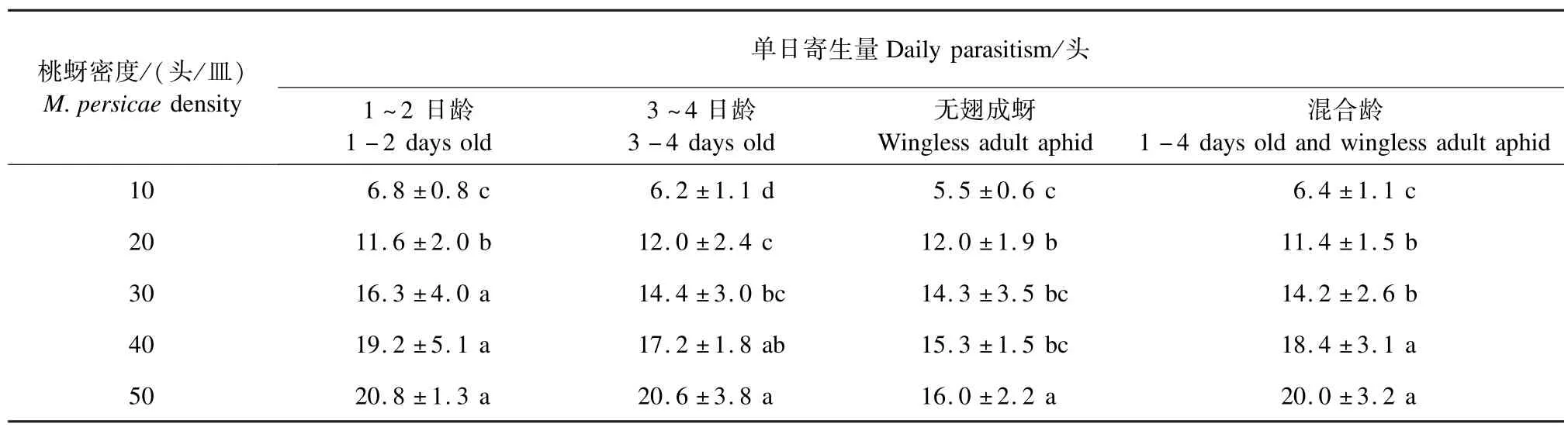

白足蚜小蜂随桃蚜1~2日龄若虫密度的增加寄生量增加,密度达到30头/皿后,寄生量不再增加(F=15.934,df=4,P<0.05);白足蚜小蜂对桃蚜3~4 日龄若虫(F=21.218,df=4,P<0.05)和无翅成蚜(F=16.805,df=4,P<0.05)的寄生量随密度增加而增加;白足蚜小蜂的寄生量随混合态桃蚜密度增加而增加,在桃蚜密度40头/皿时,白足蚜小蜂的寄生量最大(F= 24.894,df= 4,P<0.05)(表2)。当桃蚜密度增加到一定量时,白足蚜小蜂对桃蚜的致死数量趋于稳定(图1)。

表2 白足蚜小蜂对不同密度桃蚜的单日寄生量Tab.2 Daily parasitism of Aphelinus albipodus on Myzus persicae with different density

图1 白足蚜小蜂对不同密度桃蚜的致死量Fig.1 The lethal dose of A.albipodus on M.persicae with different densities

2.2 白足蚜小蜂对不同虫态桃蚜的取食寄生功能反应

白足蚜小蜂对桃蚜的取食和寄生功能反应方程与 HollingⅡ型圆盘方程模型Na=aNT/(1+aThN)拟合度高,相关系数R均在0.9以上。白足蚜小蜂对混合虫态桃蚜取食量最大,1~2日龄和3~4日龄次之,无翅成蚜最少;对3~4日龄桃蚜寄生量最大,1~2日龄次之,无翅成蚜和混合虫态最少(表3,4)。

表3 白足蚜小蜂对桃蚜的取食功能反应参数Tab.3 Parameters of the feeding functional response of A.albip on M.persicae

表4 白足蚜小蜂对桃蚜的寄生功能反应参数Tab.4 Parameters of the parasitic functional response of M.persicae on A.albipodus

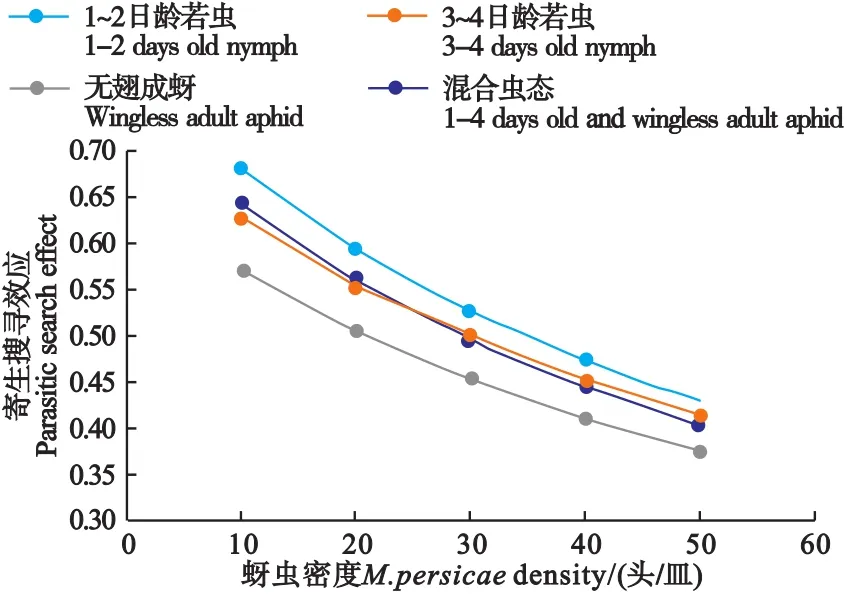

2.3 白足蚜小蜂对不同虫期桃蚜的搜寻效应

随着蚜虫密度的增加,白足蚜小蜂取食和寄生不同龄期桃蚜的搜寻效应而降低。当蚜虫密度大于30头/皿时,搜寻效应值降低速度逐渐减弱。在寄主密度相同时,白足蚜小蜂对混合虫态桃蚜的取食搜寻效应值高于其他单一虫态,1~2日龄和3~4日龄次之,无翅成蚜的搜寻效应最低,变化较小(图2);白足蚜小蜂对1~2日龄桃蚜的寄生搜寻效应值均高于其他龄期,3~4日龄和混合龄期次之,无翅成蚜的搜寻效应最低(图3)。

图2 白足蚜小蜂对桃蚜的取食搜寻效应Fig.2 Searching effect of A.albipodus on M.persicae

图3 白足蚜小蜂对桃蚜的寄生搜寻效应Fig.3 Parasitic search effect of A.albipodus on M.persicae

2.4 白足蚜小蜂对桃蚜的种内干扰效应

随着自身密度的增加,白足蚜小蜂对桃蚜的单头寄生量均降低。其中,白足蚜小蜂密度为3头/皿时的单头寄生量降低最明显,密度为4头/皿和5头/皿时,单头寄生量降低不明显(表5)。在一定的生存空间内,白足蚜小蜂的密度越大,对桃蚜的寄生率越低,存在种内干扰。不同密度的白足蚜小蜂对桃蚜的寄生率符合Hassell-varley模型E=qP-m,计算得最大寄生率q=0.719,种内干扰系数m=0.115,故拟合捕食量E= 0.719P-0.115,相关系数R=0.974。

表5 白足蚜小蜂对桃蚜的种内干扰作用Tab.5 Intraspecific interference of A.albipodus on M.persicae

2.5 白足蚜小蜂对桃蚜的寄生作用率和分摊竞争强度比较

当生存空间一定时,白足蚜小蜂的密度越大,对混合龄期桃蚜的寄生作用率越低,分摊竞争强度越大(表6)。竞争强度(I)与自身密度(P)间的关系式符合方程I=0.427 5logP+0.041 5(R=0.974)。

表6 白足蚜小蜂对混合虫态桃蚜的寄生作用率和分摊竞争强度Tab.6 Parasitism rate and scramble competition intensity of A.albipodus on M.persicae

3 结论与讨论

白足蚜小蜂对不同发育阶段桃蚜的取食量和寄生量均随着蚜虫密度增加而增加,最后趋于稳定,功能反应符合HollingⅡ模型。这一结果与短翅蚜小蜂、烟蚜茧蜂Aphidius gifuensis、茶足柄瘤蚜茧蜂Lysiphlebus testaceipes等的寄生功能反应类型相似[17-19]。在寄主密度相同时,白足蚜小蜂对混合龄期桃蚜的取食作用和对3~4日龄桃蚜的寄生作用最强。当桃蚜密度较低时,白足蚜小蜂对桃蚜的寄生可充分发挥自身的生殖潜能,并随着桃蚜密度的增加而增加,最终寄生数量接近某一极限水平;可见在一定时间内,白足蚜小蜂对不同密度桃蚜的功能反应与其生殖极限有关。

搜寻效应是天敌在取食或寄生过程中对害虫攻击的一种行为效应。白足蚜小蜂对不同发育阶段桃蚜的搜寻效应与蚜虫密度呈负相关。白足蚜小蜂自身密度对寄生作用也有一定的影响,当白足蚜小蜂自身密度增加时,会表现出种内干扰现象,搜寻能力随之降低。这一结果与纵卷叶螟绒茧蜂Apanteles cypris对稻纵卷叶螟Cnaphalocrocis medinalis幼虫、麦蛾茧蜂Bracon hebetor对烟草粉螟Ephestia elutella、班氏跳小蜂Aenasius bambawalei对扶桑绵粉蚧Phenacoccus solenopsis等的种内干扰研究结果相似[20-22]。当白足蚜小蜂的密度较低时,单头雌蜂搜寻到桃蚜的成功率较高,而且不易受到干扰;当白足蚜小蜂和桃蚜密度同比例增加时,单头雌蜂可成功搜寻到桃蚜的数量相对减少,个体之间产生竞争和干扰,因此单头白足蚜小蜂对桃蚜的寄生数量下降。这从理论上说明:在利用寄生蜂防治害虫时,有一定的适宜密度,并不是寄生蜂的数量越多越好。当天敌数量太多时,由于个体之间的相互干扰,阻碍了寄生蜂有效控制害虫作用的充分发挥。

本试验为室内试验,白足蚜小蜂与桃蚜均处于培养皿等简单封闭的系统内,与自然环境存在诸多差异,因此白足蚜小蜂在田间对桃蚜的控制能力还需进一步研究。