基于功能磁共振影像研究针灸治疗风痰瘀阻证中风偏瘫的疗效

贡志刚,付志辉,苏昭凤,张荣俊,蒋文斌

(南京中医药大学附属苏州市中医医院, 江苏 苏州 215009)

中风是中老年人的常见病和多发病。随着我国人口老龄化程度的进展,该病的发病率逐年上升。尽管现代神经外科的微创技术大大降低了中风的致死率,但是该病的高致残率仍极大地影响了患者的生活质量,给患者和家庭带来了巨大的痛苦。风痰瘀阻证是临床常见的中风证型之一,针灸一直是改善其偏瘫后遗症的重要治疗手段,但是大量实践发现针灸的疗效参差不齐。近期研究发现中风偏瘫的恢复与脑内皮质脊髓束(corticospinal tract,CST)的受损情况有关[1-8],这可能是影响针灸疗效的关键因素之一。本研究尝试利用功能磁共振影像弥散张量成像技术(diffusion tensor imaging,DTI)探查风痰瘀阻证中风患者脑内CST受损情况,观察不同CST受损情况下针灸治疗肢体运动功能障碍的疗效差异,探索针灸的应用价值和适用对象。

1 资料与方法

1.1诊断标准 西医诊断标准参照《2016版中国脑血管病诊治指南与共识:手册版》[9]中脑血管病的诊断标准。脑出血(中医出血性中风):急性起病,局灶性或全面神经功能缺损同时伴有头痛、呕吐及各种意识障碍,并经头颅CT或者MRI等影像学检查确诊为脑出血。脑梗死(中医缺血性中风):急性起病,局灶性或全面神经功能缺损,并经头颅CT或者MRI等影像学检查确诊为脑梗死。中医诊断标准参照《中风病诊断疗效评定标准(试行)》[10],以半身不遂、口眼歪斜、肢麻为主症,伴有头晕目眩,痰多而黏,舌质暗淡,舌苔薄白或白腻,脉弦滑等。

1.2纳入标准 ①符合上述诊断标准;②年龄20~80周岁;③患者存在一侧肢体运动功能障碍;④患者意识清楚,无明显认知障碍;⑤签署知情同意书。

1.3排除标准 ①符合出血性中风诊断,但无偏瘫症状者;②20岁以下及80岁以上患者;③存在意识障碍或精神障碍,无法配合治疗者;④存在严重的肝肾功能障碍和其他代谢紊乱者;⑤妊娠或哺乳期妇女;⑥不同意本研究者。

1.4一般资料 选择南京中医药大学附属苏州市中医医院中医经典病房2019年2月—2022年1月收治的59例风痰瘀阻证中风偏瘫患者作为研究对象。患者均经CT或MRI检查确诊,其中出血性中风41例,缺血性中风18例;男43例,女16例;年龄29~80(62.7±12.3)岁;均为单侧弛缓性偏瘫。本研究经南京中医药大学附属苏州市中医医院伦理委员会批准(2019伦研批032)。

1.5治疗方法 入院后按病情需要采取止血、抗凝、改善微循环、营养支持等常规治疗。在病情稳定1周后采用一次性针灸针(0.25 mm×40 mm,苏州针灸器械有限公司)进行针刺治疗。主穴:百会、对侧顶颞前斜线、合谷、三间、足三里、丰隆、足临泣、太冲。配穴:在丰隆穴上下各0.5寸附近选阿是穴。操作:先让患者仰卧,穴位常规消毒。百会:向后平刺1寸,针尖向后;顶颞前斜线沿斜线平刺1.5寸;其他穴位常规直刺1~1.5寸。各穴均以患者感酸胀为度,得气后施平补平泻,留针60 min,1次/d,每治疗6 d休息1 d再进行治疗。3周后进行功能评定。

1.6观察指标及方法

1.6.1脑内CST损伤情况 在病情稳定1周后进行功能磁共振DTI检查,所用设备为GE1.5T Signa HDE MR扫描仪,采用8通道头颈联合线圈[11]。DTI采用单次激发自旋回波-平面回波技术,TE 130 ms,TR 7 000 ms;层厚5 mm,层距0 mm,视野为24 cm,矩阵为96×128/激励2次,NEX为2,扩散加权系数b值=1 000 s/mm2,扩散敏感梯度方向为15,扫描时间4~5 min。采集图像时注意用海绵垫固定被扫描者头部以避免运动伪影,进行匀场以减少静磁场强度不匀导致的图像变形,采取仰卧位头先进体位,扫描基线平行前后联合平面。数据处理软件采用GEAW4.4 Functool 9.4.05a.Diff.Tensor/FiberTrak,每个患者均选取中脑两侧大脑脚作为感兴趣区(region of interest,ROI),通过纤维束成像技术三维重建CST,多角度观察其受损情况。

1.6.2肢体运动功能及神经功能缺损情况 比较所有患者及CST不同受损程度患者治疗前后Brunnstrom上肢评分、手评分、下肢评分及NIHSS评分,并根据NIHSS评分进行疗效评价。基本痊愈:治疗后NIHSS评分减少91%~100%;显著进步:NIHSS评分减少46%~90%;进步:NIHSS评分减少18%~45%;无变化:NIHSS评分减少17%以内[12]。总有效率=(基本痊愈+显著进步+进步)例数/总例数×100%。

2 结 果

2.1DTI检查结果 所有病例均完成了磁共振DTI扫描,CST均重建成功。其中纤维传导束受损分级1级(无受损)24例,2级(部分断裂)28例,3级(完全断裂)7例。

2.2所有患者肢体运动功能及神经功能缺损情况所有患者无论是总体上还是细分为出血性中风患者、缺血性中风患者进行评估,治疗后Brunnstrom上肢评分、手评分、下肢评分以及NIHSS评分均较治疗前显著改善(P均<0.05)。见表1~3。

表1 59例风痰瘀阻证中风偏瘫患者针灸治疗前后Brunnstrom上肢评分、手评分、下肢评分及NIHSS评分比较[M(P25,P75),分]

表2 41例出血性中风患者针灸治疗前后Brunnstrom上肢评分、手评分、下肢评分及NIHSS评分比较[M(P25,P75),分]

表3 18例缺血性中风患者针灸治疗前后Brunnstrom上肢评分、手评分、下肢评分及NIHSS评分比较[M(P25,P75),分]

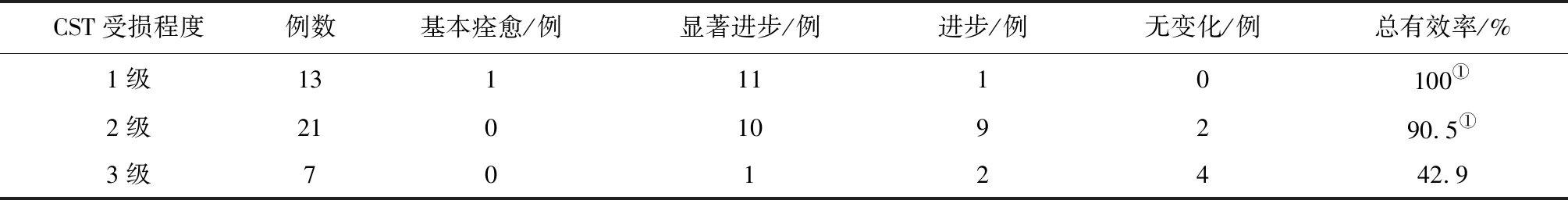

2.3不同CST受损程度患者肢体运动功能、神经功能缺损情况及治疗3周后疗效 CST分级1级和2级患者,治疗后Brunnstrom上肢评分、手评分、下肢评分及NIHSS评分均较治疗前显著改善(P均<0.05),而CST分级3级患者只有NIHSS评分较治疗前改善(P<0.05);CST分级1级患者总有效率显著高于CST分级3级患者(P<0.05)。见表4及表5。

表4 不同脑内皮质脊髓束受损程度中风患者针灸治疗前后Brunnstrom上肢评分、手评分、下肢评分及NIHSS评分比较[M(P25,P75),分]

表5 不同脑内皮质脊髓束受损程度中风患者针灸治疗3周后疗效比较

2.4出血性中风不同CST受损程度患者肢体运动功能、神经功能缺损情况及治疗3周后疗效 CST分级 1级患者治疗后Brunnstrom上肢评分、手评分及NIHSS评分均较治疗前显著改善(P均<0.05),但是Brunnstrom下肢评分无明显改善(P>0.05);CST分级2级患者治疗后Brunnstrom上肢评分、手评分、下肢评分及NIHSS评分均较治疗前显著改善(P均<0.05);CST分级3级患者仅有NIHSS评分较治疗前改善(P<0.05);CST分级1级及2级患者总有效率均显著高于3级患者(P均<0.05)。见表6及表7。

表6 41例出血性中风不同脑内皮质脊髓束受损程度患者针灸治疗前后Brunnstrom上肢评分、手评分、下肢评分及NIHSS评分比较[M(P25,P75),分]

表7 41例出血性中风不同脑内皮质脊髓束受损程度患者针灸治疗3周后疗效比较

3 讨 论

针灸对脑中风偏瘫的治疗历经几千年临床实践的考验而一直传承至今,世界卫生组织已向世界宣布把中风后遗症列为针灸的最主要适应证之一。然而,尽管在临床实践中确实出现过众多针灸后恢复得令人称奇的患者,但是毋庸讳言也有不少患者收效甚微。患者失望的同时,医者亦常有困惑。事实上,影响针灸疗效的原因很多,既有患方的原因(如脑中风的性质,病灶部位、范围大小等),也有医方的原因(如对疾病的认识、穴位的合理选择及配伍等)。

任何功能的改变都与解剖结构的完整性密切相关。近年来研究发现,中风患者体内神经传导通路的受损程度可能是影响患者预后的关键因素之一。例如,CST是大脑运动区皮质控制肢体运动的重要下行神经传导束。中央前回、基底节、脑桥、延髓区域的出血性或缺血性病变均可压迫、破坏CST,导致肢体出现相应的运动和感觉功能障碍。笔者前期研究曾发现磁共振DTI所显示的CST受损程度与脑出血患者肢体运动功能障碍密切相关,并且能够预测针灸后手运动功能康复的可能性[8,13-15]。

本研究中使用了Brunnstrom分级评分和NIHSS评分这两种评分来评估疗效。Brunnstrom分级评分将上下肢及手的运动功能详细区分,并不包含意识、感觉等与肢体运动无关的评价[14]。NIHSS评分是目前神经科临床及研究中普遍使用的量表,用于评定神经功能受损情况,涉及意识、眼球运动、视野、面瘫、上下肢运动、肢体共济失调、感觉、语言、构音障碍等方面。因此,NIHSS评分能更全面地评估患者整体情况,而Brunnstrom分级评分则能更精准地评估肢体运动情况。本研究结果显示,针灸治疗后无论是出血性中风还是缺血性中风患者Brunnstrom上肢评分、手评分、下肢评分及NIHSS评分都较治疗前明显改善。但是进一步按照CST受损程度细化分析发现,CST完全断裂的患者治疗后Brunnstrom评分均无显著改变,也就是说针灸治疗对此类患者上下肢运动功能无明显影响。笔者前期研究[8,15]也有类似结果,也就是说常规针灸治疗CST完全断裂的偏瘫患者通常是没有明显疗效的。这似乎能解释为什么临床上总有一小部分患者(在本研究中占比7/59)针灸治疗后肢体瘫痪改善不理想,因为这些患者脑内的CST已完全断裂,很难恢复了。本研究中,全部患者的NIHSS评分均出现明显改善,即使是CST分级3级患者也是如此。因此,虽然针灸无法有效改善CST完全断裂患者的肌力障碍,但是它仍能改善患者的其他功能,所以对这部分患者来讲,针灸也是有意义的,尽管有效率明显低于CST无损伤的患者。

中医认为中风是以突然昏扑、半身不遂、口眼歪斜、言语謇涩或不语、偏身麻木为主症,并具有起病变化如风邪善行数变的特点,好发于中老年人。该病按病理分为出血性中风和缺血性中风[16]。缺血性中风是指脑血管狭窄或闭塞,导致脑血流阻断而使脑组织发生缺氧缺血、软化甚至坏死,引发相关症状。出血性中风是脑血管壁发生病变、坏死、破裂导致的出血。中医认为“离经之血则为瘀”[17],因此无论缺血性中风还是出血性中风,中医均注重活血化瘀的治疗原则,药物和针灸均是如此。但是广东省中医院脑病专科研究中风病证候分布和演变规律发现,痰证和瘀证出现率均高,而痰瘀并见者亦占有较高的比例,其中急性期:血瘀证占73.19%,痰证占70.17%,痰瘀并见占66.14%;恢复期:血瘀证占82.16%,痰证占77.18%,痰瘀并见占68.17%;后遗症期:血瘀证占74.13%,痰证占64.15%,痰瘀并见占61.12%。瘀血和痰浊在中风病发病中占有重要地位,贯穿本病发生、发展的始终。他们认为血瘀证和痰证是中风发病时的主要证型,痰瘀互结是中风发病时的主要病因病机[18]。类似研究也发现出血性中风患者中两个证候要素组合最多的为痰瘀,三个证候要素组合最多的为风、痰、瘀。风、痰、瘀被认为是出血性中风最为突出的证候要素[19]。朱丹溪认为瘀和痰是中风病的重要致病因素,主张“痰夹瘀血,遂成窠囊”,对中风病的防治更是突破陈规,主张“治痰为先,次养血行血”[20]。

在本研究中,对于风痰瘀阻证中风,针灸时着重采用有利于祛痰化湿的穴位。百会:配太冲、丰隆,可疏肝涤痰、开窍醒神;合谷:属手阳明大肠经,可疏风解表、清热开窍、通降肠胃;三间:属手阳明大肠经,可清泻阳明、通调腑气、通经活络;丰隆:属足阳明胃经,可健脾益胃、祛痰清浊;足三里:属足阳明胃经,可燥化脾湿、生发胃气;太冲:属足厥阴肝经,可平肝息风、清热利湿、通络止痛;足临泣:为足少阳胆经水湿风气的向外输出之处。

值得一提的是,丰隆穴是足阳明胃经之络穴,有疏通脾、胃表里二经的气血阻滞,促进水液代谢的作用,可降痰浊、化瘀血,泄热通腑,被古今医家公认为治痰之要穴。有学者发现在丰隆穴的上下各0.5寸处取阿是穴,向丰隆穴透刺,可增强经气向上下方向的感传,效果更佳[21]。在本研究中亦是如此配穴以强化刺激丰隆穴,结果发现59例患者Brunnstrom上下肢及手的评分均明显改善。进一步细分研究,对于出血性中风患者,CST分级2级的患者Brunnstrom上下肢及手的评分均出现明显改善,但CST分级1级的患者只有上肢和手的评分出现明显改善,下肢评分尚没有明显好转。笔者先前报道针灸对于CST分级1级脑出血患者的Brunnstrom手评分改善不明显[8],就是因为当时没有重点使用祛痰穴位。本研究改良后重用丰隆穴等重要祛痰化湿穴位,在手的运动功能障碍方面取得了进步,充分说明了祛痰化湿的重要性。而CST分级1级的出血性中风患者针灸治疗前的下肢评分高达5(5,5.5)分,接近满分6分,说明下肢的运动功能接近正常,可提升的空间极为有限,所以治疗后不易有明显改善。如何进一步改善出血性中风CST分级1级患者的下肢运动功能将是本研究团队继续研究的方向。

综上所述,针刺祛痰化湿相关穴位治疗风痰瘀阻证中风偏瘫患者的疗效与患者脑内CST受损程度密切相关,CST非完全断裂的患者肢体运动功能可见显著改善。对于CST无断裂的出血性中风患者,针刺有祛痰化湿功能的穴位可有效提高偏瘫侧上肢和手的运动功能。该技术将来可广泛应用于临床,能有的放矢地筛选出适合针灸的中风患者,让临床医生对针灸疗效有把握,让患者和家属对针灸治疗有信心。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。