基于真实世界探究中药治疗支气管哮喘的用药规律

屈云艳,余海滨

(1. 河南中医药大学,河南 郑州 450000;2. 河南中医药大学第一附属医院,河南 郑州 450000)

支气管哮喘(简称哮喘)为常见的慢性呼吸系统疾病,是一种有多种细胞及细胞组分(如嗜酸性粒细胞、中性粒细胞、肥大细胞和T淋巴细胞等)参与的慢性气道炎症性疾病,症状多表现为反复发作的喘息、气促、胸闷或咳嗽等。近年来,哮喘的发病率呈逐年上升的趋势,成为社会关注的重大慢性疾病之一[1]。随着现代医学的发展,哮喘的治疗与控制取得了明显的进步,但长期大量使用激素、抗生素类药物会出现不同程度的不良反应,部分患者可能存在激素抵抗、依从性差等现象。中医的整体观、辨证论治思想与哮喘的异质性特点相符合[2],大量临床实践表明,中医药防治哮喘疗效确切,且不管是哮喘急性发作期的辅助治疗还是稳定期的防治与调理,都有着丰富的经验和独特的优势[3-4]。本研究对真实世界中哮喘患者中药处方用药规律进行探究,以期充分发挥中医药治疗哮喘的优势。

1 资料与方法

1.1数据提取 基于医院信息数据系统(HIS),提取2012年1月—2020年4月于河南中医药大学第一附属医院呼吸科住院的6 077例哮喘患者的电子病历,利用“人机协同表型谱标注系统”对所需阳性症状及证候词条信息进行抽取[5]。

1.2中药术语规范 中药规范化替换主要参考《中药药典》[6]、《中药学》[7]等书目,含有炮制方法的中药名主要参考《中草药炮制规范》进行规范处理,含有产地等描述词时统一选择舍去,如:“双花、二花、忍冬花→金银花”、“瓜蒌、瓜蒌皮、瓜蒌子→瓜蒌”、“炒二丑→牵牛子”、“蜜麻黄→麻黄”等;对于中药配方颗粒,则统一去掉颗粒进行规范,如“黄芩片颗粒→黄芩”等。

1.3统计学方法 运用Excel对中药、性味归经及所属功效进行频次统计描述;运用SPSS 20.0软件及SPSS Modeler 18.0软件对高频中药开展系统聚类分析和关联规则分析[8-9]。运用Liquorice平台[10]中的分层网络挖掘核心处方,以中药为节点,中药与同一处方中存在的其他中药之间的联系为边,两味中药在同一处方中共现次数越多,边的度值越大,设置layer num为3,degree coefficient为2,构建带有边权重的中药复杂网络。

2 结 果

2.1高频中药统计 本研究共纳入6 077例住院患者,即6 077首中药处方,共涉及434味中药,总频次148 747次,出现频率大于10%的中药有64味。其中川贝母、杏仁、麻黄、地龙、清半夏、陈皮、白术、茯苓、紫菀、紫苏子为排名前10的高频药物。见表1。

2.2中药功效分类 依据《中药药典》[6]及《中药学》[7]对434味中药功效进行分类,共分为19个大类,累计总频次达148 533次,其中频率排名前5位的分别是化痰止咳平喘药(28%)、补虚药(18.88%)、解表药(10.64%)、清热药(10.56%)、理气药(5.82%),累计占比73.9%。可见临床中药治疗哮喘多采用止咳化痰平喘、补气养阴、发散表邪、清热解毒、理气为主。见表2。

表2 6 077例支气管哮喘患者使用中药功效分布情况

2.3系统聚类分析 运用SPSS 20.0软件中的组间联接和Pearson相关性方法对高频中药进行系统聚类分析,并绘制聚类树状图,结果30味高频中药可聚成3类变量组合(记为C1、C2……C4),其中C1由杏仁、麻黄、射干、黄芩、桑白皮、蝉蜕、僵蚕、地龙、紫菀、款冬花、前胡、桔梗、百部、川贝母组成;C2由太子参、麦冬、五味子、鸡内金组成;C3由紫苏子、葶苈子、厚朴组成;C4由清半夏、陈皮、甘草、薏苡仁、白术、茯苓、黄芪、防风、当归组成。见图1。

图1 治疗支气管哮喘高频中药系统聚类树状图

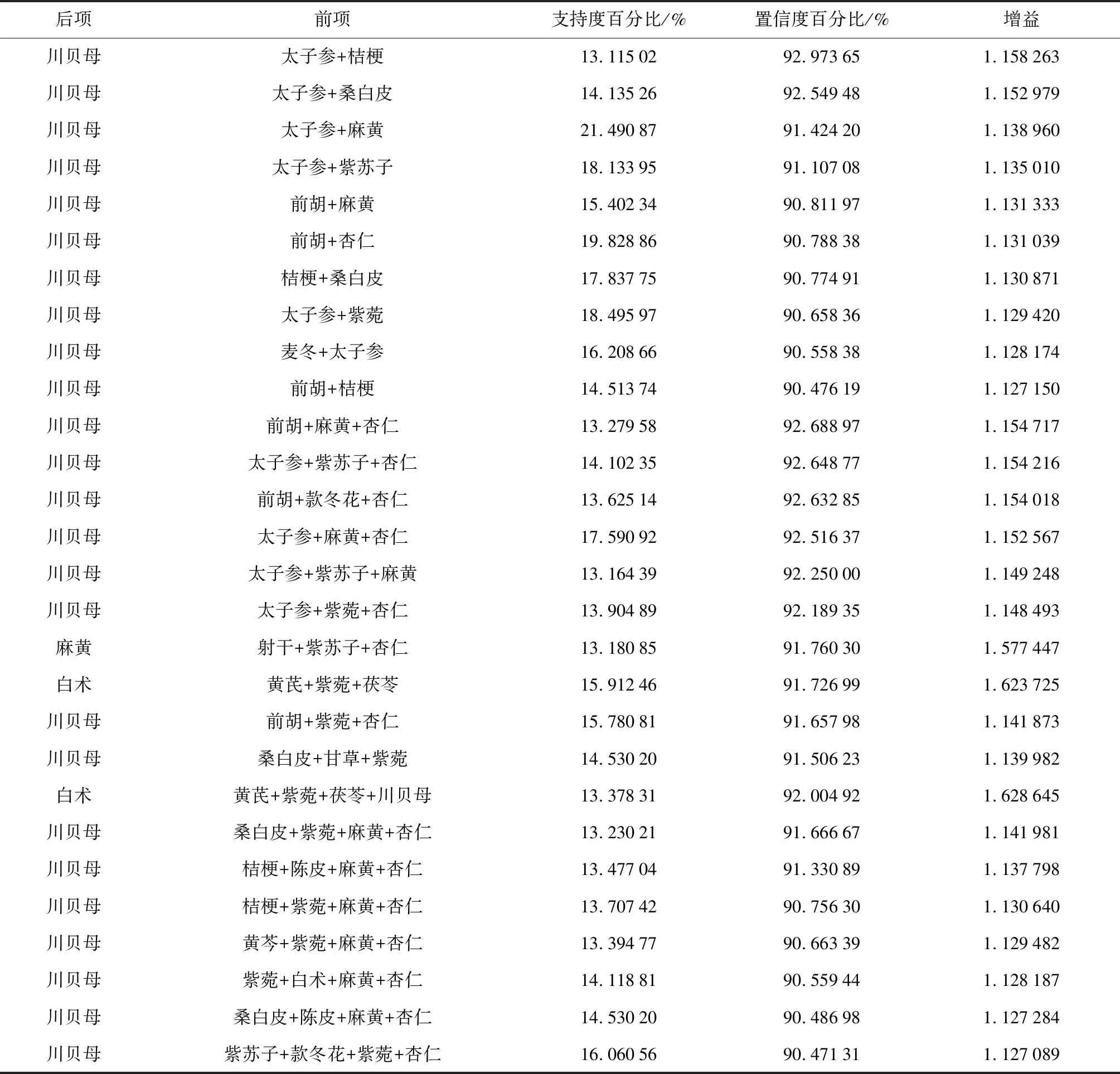

2.4关联规则分析 运用SPSS Modeler 18.0软件中的Apriori算法进一步对高频中药进行关联规则分析,设置最低条件支持度为13%,最小条件置信度为90%,最大前项数为5,共得到55条关联规则,包括15条三项关联规则,32条四项关联规则,8条五项关联规则,其中三项关联规则中“川贝母-太子参-桔梗”支持度最高,四项关联规则中“川贝母-前胡-麻黄-杏仁”具有较高关联性,“白术-黄芪-紫菀-茯苓-川贝母”为五项关联规则中关联强度最高的组合,此处仅展示各项置信度排名前10位的组合。见表3。

表3 治疗支气管哮喘高频中药关联情况

2.5复杂网络分析 运用Liquorice软件对治疗哮喘的中药进行复杂网络分析,挖掘哮喘核心方药,共得到19味核心药物川贝母、款冬花、杏仁、麻黄、紫菀、清半夏、紫苏子、桑白皮、黄芩、厚朴、蝉蜕、地龙、黄芪、太子参、陈皮、白术、茯苓、桔梗、甘草,为定喘汤合六君子汤加减而成,核心方药节点频度分布见表4,复杂网络图见图2。

表4 治疗支气管哮喘核心方节点频度分布情况

节点越大代表节点的度越大,度越大代表该药物核心地位越高图2 治疗支气管哮喘核心处方网络图

3 讨 论

哮喘归属中医“哮病”“喘证”“咳嗽”范畴,该病属本虚标实之证,主要责之于肺、脾、肾虚损,水液代谢失调,聚生痰饮,上伏于肺,每遇外感、饮食、情绪、过敏原等诱因发作。治疗应遵循“急则治其标,缓则治其本”的原则,发作期以祛邪为主,宜宣散外邪、降逆化痰、止咳平喘;缓解期以补虚为主,宜调补肺脾肾三脏功能,促进“伏痰”的消散[11]。

本研究中治疗哮喘的高频药物主要集中在止咳化痰平喘药、补气养阴药、解表药和清热药。川贝母、杏仁、清半夏、紫菀、紫苏子、款冬花均为止咳化痰平喘类高频药物,其中川贝母是使用频数最高的单味中药,《日华子本草》中记载,川贝母“消痰,润心肺”,“宣散结泻热,润肺清火”。现代药理学研究表明川贝母有缓解支气管平滑肌痉挛、松弛肠肌等作用。李厚忠等[12-13]认为川贝母可能通过调节MMP-2、MMP-9和TIMP-1表达水平从而抑制哮喘模型小鼠气道重塑。补虚药占比仅次于止咳化痰平喘药,如白术、甘草补气健脾,黄芪固表止汗,太子参养阴生津等,哮喘实质为本虚标实,止咳化痰的基础上配伍补虚药可标本兼顾[14]。此外麻黄、蝉蜕、防风等解表药亦占据重要地位,麻黄,其味辛,微苦,性温,为肺经专药[15],具有平喘镇咳、祛痰发汗、解热利尿、抗炎、抗变态反应等药理作用。许照等[16]认为麻黄与杏仁配伍,可抑制EGFR、PI3K表达,以减轻气道上皮细胞损伤,抑制气道重塑。哮喘发作常因外感诱发“伏痰”,痰阻气道,肺气上逆,解表药的应用既能发散表邪,又能宣发肺气,与止咳平喘药配伍起到宣通肺气、止咳平喘之效。

聚类分析结果C1类药物实为定喘汤合止嗽散加减,适用于哮喘急性发作期痰热壅肺证[17],以疏风宣肺、清热化痰、止咳平喘为治则,并加入蝉蜕、僵蚕、地龙虫类药物以加强搜风祛邪之功效。药理学研究表明蝉蜕、僵蚕、地龙有抗炎、抗过敏、扩张支气管、解痉平喘等功效[18];C2类为生脉饮加减,补气养阴,适用于哮喘缓解期常见证型气阴两虚证[19];C3类包括紫苏子、葶苈子、厚朴,功效降气平喘,温肺化痰,常用于哮喘急性发作期痰湿壅盛证;C4类为六君子汤合玉屏风散加减方,补气健脾、固表止汗,适用于哮喘缓解期肺脾气虚证[20-21]。

关联规则分析置信度最高的三项药物组合为“川贝母-太子参-桔梗”。哮喘易反复发作,日久耗气伤阴,故用川贝母配伍太子参、桔梗,川贝母清热润肺、化痰止咳;太子参益气健脾、生津润肺;配伍桔梗一则助川贝母止咳祛痰,又可开宣肺气,载药上行。四项关联规则“川贝母-前胡-麻黄-杏仁”,川贝母、前胡清热化痰降气,麻黄辛温以发汗解表、宣肺平喘,苦杏仁降气止咳平喘,一宣一降,共奏宣降肺气、止咳平喘之效。五项关联组合“白术-黄芪-紫菀-茯苓-川贝母”,其中白术、黄芪、茯苓补气健脾,燥湿化痰,配伍紫菀润肺降气,加川贝母以增润肺化痰、止咳平喘之效。

复杂网络分析出核心方药为定喘汤合六君子汤加减,周仲瑛提出哮喘“发时未必皆实,故不尽攻邪,当治标顾本;平时未必皆虚,亦非全恃扶正,当治本顾标”的辨治思想[22]。清代叶天士指出哮喘“久发中虚,又必补益中气”,哮喘反复发作日久损伤正气,子盗母气,脾脏失于运化,津液不得疏布,化为痰湿,上输于肺,导致“伏痰”[23]。李用粹《证类汇补》中言“脾为生痰之源,肺为贮痰之器”,强调了健脾的重要性,而素体肺脾气虚,则易感邪而频繁发作,故以六君子汤功效补气健脾、培土生金;定喘汤宣降肺气、祛痰平喘,两方共奏补肺健脾、祛痰平喘之功效,加蝉蜕、地龙以搜风祛邪,解痉平喘。

本研究不仅佐证了经典名方如定喘汤、止嗽散、六君子汤、玉屏风散、生脉饮等在哮喘中的加减应用;发现了新的药物组合如“川贝母-太子参-桔梗”、“川贝母-前胡-麻黄-杏仁”、“白术-黄芪-紫菀-茯苓-川贝母”等;并挖掘出治疗哮喘的核心方药,希望以上发现能为临床治疗哮喘组方用药提供依据及参考。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。