不同扩皮方法在血管超声结合改良塞丁格技术下中线导管置管中的应用效果

侯冬藏,何文英,田甘露,陈泽阳,平春荣,张 雪,张丽华

(河北医科大学第二医院,河北 石家庄 050000)

中线导管又名中长导管,长度为20~35 cm,是指经外周静脉的贵要静脉、头静脉或肱静脉作为穿刺点,导管的尖端位于腋静脉或锁骨下静脉的一种外周静脉置管[1]。中长导管作为一种新型的静疗工具,很大部分替代了中心静脉导管的临床作用。其在血管超声结合改良塞丁格技术下置管,一次置管的成功率高,但在穿刺成功后有一扩皮操作步骤,易引起组织损伤、皮下淋巴管损伤或毛细血管破裂,致穿刺点渗血、渗液[2-4]。 Leung等[5]研究发现,穿刺点持续渗血和渗液的发生比例较高可能是导管使用过程中出现并发症的根本原因。目前中线导管置管的标准操作流程中并未明确指出何种扩皮方法更佳,其中传统扩皮刀扩皮的方法,穿刺点渗血渗液较多,增加导管维护频次,感染的风险较高;盲穿针外鞘与扩张器组装扩皮方法与16 G穿刺针扩皮方法应用效果尚不清楚。穿刺成功置入导管后,如何减少穿刺点渗血渗液、减轻皮肤和血管损伤等是临床护理工作者持续关注的问题。本研究比较了上述3种扩皮方法的应用效果,旨在寻找更合适的扩皮方法,现将结果报道如下。

1 资料和方法

1.1纳入标准 ①在住院期间应用血管超声结合改良塞丁格技术经外周静脉穿刺并留置中线导管;②无外周静脉导管置管禁忌证;③年龄≥18周岁;④预计治疗时间1~4周;⑤无血栓及高凝状态病史;⑥无重大感染性疾病史;⑦无其他严重的急慢性疾病或精神心理问题;⑧患者或其家属知情同意,并积极配合。

1.2排除标准 ①在静脉治疗过程中持续使用的药物渗透压超过900 mOsm/L者;②在静脉治疗过程中使用肠外营养、腐蚀性强的药物者;③严重凝血功能障碍者;④静脉血流速度减慢、终末期肾病者;⑤沟通、精神存在障碍,无法完成配合者。

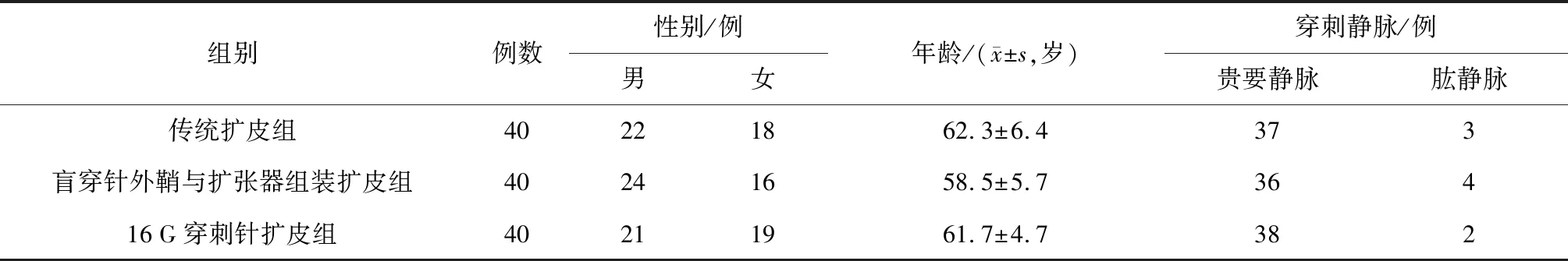

1.3一般资料 选取2021年6—12月在河北医科大学第二医院消化内科行中线导管治疗患者120例,按随机数字表法将患者分为传统扩皮组、盲穿针外鞘与扩张器组装扩皮组、16 G穿刺针扩皮组,每组40例。3组患者年龄、性别、静脉穿刺情况比较差异均无统计学意义(P均>0.05),见表1。本研究经河北医科大学第二医院伦理委员会审核通过(2018-R293)。

表1 3组行外周静脉穿刺并留置中线导管患者一般资料比较

1.4穿刺置管方法 3组均由接受过中线导管相关静脉治疗理论知识及操作技能培训且考核合格的3名护理人员进行穿刺置管,置入的导管均为一次性使用中长导管及附件,导管型号为4 F型开口,附件包括末端型的三项瓣膜导管,导管固定翼、超声探头固定器、透明贴膜、16号穿刺针、一次性使用静脉导管敷料包,另外根据需要准备思乐扣、正压接头及床旁使用静脉超声引导系统。

1.4.1传统扩皮组置管方法 采用传统扩皮刀直接扩张穿刺点并送鞘的锐性扩皮方法。具体操作:①在穿刺针进入血管后,将导丝立即沿穿刺针的方向送入血管,导丝体外保留10 cm以上;②将扩皮刀的刀背贴在导丝的正上方,刀尖向上,并刺入皮肤2~3 mm扩皮,将扩张器和可撕裂外鞘的套装沿导丝向皮下推进血管,然后撤出导丝及扩张器,使中线导管置入至预测的长度;③用生理盐水回抽回血,冲管,安装正压接头,固定导管,在穿刺点上方用3 cm×3 cm的8层无菌纱布压迫包扎,贴膜,蝶形固定,再用弹力绷带进行加压固定。

1.4.2盲穿针外鞘与扩张器组装扩皮组置管方法采用盲穿针外鞘与扩张器组装后扩张穿刺点后送鞘的钝性扩皮法。具体操作:①同传统扩皮组置管方法;②扩张穿刺点前,分离扩张器和可撕裂外鞘,将盲穿针外鞘与扩张器进行组装后,左手绷紧穿刺部位的皮肤,右手持组装好的外鞘与扩张器,通过导丝并将组装好后的外鞘与扩张器左右旋转,沿血管的穿刺点进行扩张,见回血后立即取出组装好的盲穿针外鞘与扩张器,并将二者分离,分离后用生理盐水冲净扩张器,将扩张器与可撕裂外鞘进行组合,并通过导丝将组合套装左右旋转并推进血管,然后撤出导丝及扩张器,使中线导管置入至预测的长度;③同传统扩皮组置管方法。以上钝性扩皮方法不成功者,再次采用传统手术刀的锐性扩皮方法。

1.4.316 G穿刺针扩皮组置管方法 采用16 G穿刺针扩张穿刺点后送鞘的锐性扩皮法。具体操作:①同传统扩皮组置管方法;②将专用破皮针套在导丝外面,沿导丝走向送入至针头斜面1/2深度2~3 mm,停留2 s后退出破皮针,然后将扩张器和可撕裂外鞘沿导丝方向,通过皮下推入血管,撤出导丝及扩张器,使中线导管置入至预测的长度;③同传统扩皮组置管方法。

1.5观察指标 由经过培训的研究人员进行评估统计。①一次性扩皮及送鞘成功率:首次送鞘成功即为一次性扩皮成功;扩张器和可撕裂外鞘一次性送入血管为送鞘成功。计算3组一次性扩皮及送鞘成功率。②置管过程中疼痛程度:通过视觉模拟评分法(VAS)[6-7]进行评估,0分为无疼痛,10分为剧烈疼痛。为患者置管结束后,向患者讲解疼痛的评分情况,患者通过自己的感觉选择一个最能代表疼痛程度的数字,并将数字进行准确记录整理。③扩皮后即刻出血情况:扩皮成功后,应用3 cm×3 cm的8层无菌纱布进行按压止血,血液浸湿的表面面积小于1/2块记为少量出血,大于1/2块但小于1块记为中量出血,浸湿1块及1块以上记为大量出血[8]。④置管24 h后穿刺点出血情况:置管成功24 h后进行中线导管的第一次维护,准确评估并记录穿刺点上方的纱布出血量,计算方法同扩皮后即刻出血量评估方法。⑤置管后7 d内维护次数:根据中线导管的维护规范对导管进行维护,准确记录置管后7 d内的维护次数。

2 结 果

2.13组扩皮成功率、送鞘成功率比较 16 G穿刺针扩皮组一次性扩皮及送鞘成功率均明显高于传统扩皮组及盲穿针外鞘与扩张器组装扩皮组(P均<0.05),盲穿针外鞘与扩张器组装扩皮组一次性送鞘成功率明显高于传统扩皮组(P<0.05)。见表2。

表2 3组行外周静脉穿刺并留置中线导管患者一次性扩皮及送鞘成功率比较 例(%)

2.23组置管过程中疼痛评分比较 置管过程中,传统扩皮组VAS评分为(2.94±0.78)分,盲穿针外鞘与扩张器组装扩皮组为(1.99±0.95)分,16 G穿刺针扩皮组为(1.04±0.68)分,16 G穿刺针扩皮组VAS评分明显低于传统扩皮组及盲穿针外鞘与扩张器组装扩皮组(P均<0.05),传统扩皮组和盲穿针外鞘与扩张器组装扩皮组比较差异无统计学意义(P>0.05)。

2.33组扩皮后即刻出血和置管24 h后穿刺点出血情况比较 3组扩皮后即刻出血和置管24 h后穿刺点出血情况比较差异有统计学意义(P<0.05),传统扩皮组和16 G穿刺针扩皮组扩皮后即刻和置管24 h后出血量少量占比均明显低于盲穿针外鞘与扩张器组装扩皮组(P均<0.05)。见表3。

表3 3组行外周静脉穿刺并留置中线导管患者扩皮后即刻出血和置管24 h后穿刺点出血情况比较 例(%)

2.43组置管7 d内维护次数比较 3组置管7 d内维护次数比较差异有统计学意义(P<0.05),16 G穿刺针扩皮组置管7 d内维护1次占比例明显高于传统扩皮组及盲穿针外鞘与扩张器组装扩皮组(P均<0.05),盲穿针外鞘与扩张器组装扩皮组明显高于传统扩皮组(P<0.05)。见表4。

表4 3组行外周静脉穿刺并留置中线导管患者置管7 d内维护次数比较 例(%)

3 讨 论

中线导管相比PICC对患者的损伤小,但因是有创操作,仍存在术后并发症,故如何降低中线导管置管后相关并发症发生率,保证患者使用及带管过程中的安全是临床密切关注的问题。在中线导管的置入中,需要利用静脉超声引导系统对患者的血管充分评估,测量血管的深度,并选择合适的扩皮方法。扩皮是中线导管置管过程中关键的一步,该操作会引起疼痛、出血等[8-9],故如何选择更适合患者的扩皮方式是目前研究的焦点。

一次性扩皮成功的关键在于扩皮的范围及深度,扩皮范围太大或扩皮深度过深会导致一次性扩皮失败,重新扩皮会加重患者的疼痛程度,同时还增加置管后即刻出血量、置管24 h后出血量、置管7 d内维护次数,导致导管在使用过程中发生并发症的概率增加。目前扩皮方法分为锐性扩皮和钝性扩皮,锐性扩皮是使用手术刀、剪刀等锐器对皮肤组织进行分离;钝性扩皮的原理是沿着皮肤组织的分界,利用皮肤本身的张力将其分离,目前多用于PICC置管操作中[10-11]。扩皮刀扩皮属于锐性扩皮,一次性扩皮成功率较低,反复操作或穿刺点处的皮肤损伤过大、过深,会增加出血量及患者的疼痛感,降低患者的满意度和信任度,且出血量增多使导管维护次数增加,增加患者的经济负担。

盲穿针外鞘与扩张器组装扩皮属于钝性扩皮,该方法将置管套件中的物品进行组装,组装好的组件直接进入表皮、真皮、皮下组织,不会对皮肤造成切割性损伤,利用皮肤的弹性,暂时扩张穿刺点,使穿刺点内径与扩张器内径相同,待撤除扩张器后,再将盲穿针外鞘与扩张器组装后进行二次扩张,充分扩张后置入可撕裂鞘与扩张器的组合套件。这样操作不仅能保护盲穿针外鞘和可撕裂鞘的完整性,还可减少对皮肤组织的破坏。既往研究认为,此方法一次性扩皮和一次性送鞘成功率高,对患者的皮肤损伤较小,且可减少穿刺点处渗血[12-13]。本研究结果显示,盲穿针外鞘与扩张器组装扩皮组一次性送鞘成功率明显高于传统扩皮组;扩皮后即刻出血量、置管24 h后穿刺点出血量、置管7 d内维护次数明显少于传统扩皮组。但是这种扩皮方法为钝性扩皮,而肥胖、皮下脂肪层厚的患者因血管过深[14],扩张器及盲穿针外鞘不能穿透血管,故此类患者置管成功率低。

皮肤由表皮层(厚度约0.1 mm)、真皮层(厚度0.4~2.4 mm)构成[15],扩皮的深度最好是2~3 mm。16 G破皮针的斜面深度为3 mm,针尖斜面为圆形,将扩皮针斜面全部进入皮肤组织后,在穿刺点下方即可形成环形切口,扩张器与可撕裂鞘的形状也是环形,使得扩张器和撕裂鞘与血管上的环形切口更吻合,且专用破皮针扩皮范围、深度是固定的,可减少对皮下组织的切割性损伤及局部血管的离断。本研究结果显示,16 G穿刺针扩皮组一次性扩皮及送鞘成功率均明显高于传统扩皮组及盲穿针外鞘与扩张器组装扩皮组,置管中疼痛VAS评分明显低于传统扩皮组和盲穿针外鞘与扩张器组装扩皮组,扩皮后即刻和置管24 h后出血量少量占比明显低于盲穿针外鞘与扩张器组装扩皮组,置管7 d内维护1次占比明显高于传统扩皮组和盲穿针外鞘与扩张器组装扩皮组。说明16 G穿刺针扩皮一次性扩皮和一次性送鞘成功率更高,疼痛更轻,可减少导管维护次数。但是由于专用扩皮针与扩张器及可撕裂鞘是配套的,扩皮面积及深度是固定的,所以对于皮下血管深度大于3.2 cm的患者,不能采用专用扩皮针进行扩皮穿刺,这一点有待进行研究。

综上所述,采用16 G破皮针进行扩皮的中线导管置入术操作相对更简单,一次性扩皮和一次性送鞘成功率更高,置管过程中的疼痛较轻,对于血管深度<3 cm的患者,可首选16 G破皮针扩皮;盲穿针外鞘与扩张器组装扩皮组扩皮后即刻和置管24 h后出血更少。临床中可根据患者具体情况选择不同扩皮方法,但是任何方法的选择,不仅需要充分评估患者整体情况,还需要操作者熟练的操作手法,且本研究受样本选择和研究时间的限制,研究结论还需要更多的样本量去验证,以为中线导管的安全置入及安全使用提供更可靠的数据支撑。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。

——书写要点(三)