间歇性与持续性肠内营养对ICU脑出血患者喂养不耐受的影响比较

祝 娟,李红叶,龚艳黎

(华中科技大学同济医学院附属梨园医院,湖北 武汉 430000)

颅脑损伤患者病情十分危重,创伤应激和大脑神经功能损伤会导致胃肠动力、吸收功能均发生异常,因此在后续的营养支持治疗中会出现喂养不耐受现象。有资料显示,ICU患者喂养不耐受发生率在30.5%~65.7%,而神经外科患者发生率更高[1-2]。脑出血患者开展肠内营养支持能够降低发生肺部感染及胃部溃疡的风险,恢复肠道屏障功能,从而促进损伤神经的修复。欧美国家已经明确了喂养不耐受的定义[3],并且对于危重症患者发生喂养不耐受的研究取得了较大进展。我国卫生部发表的《神经系统疾病肠内营养支持操作规范共识》[4]中推荐对于可耐受肠内营养患者首选肠内营养干预。为探讨肠内营养输注方式不同是否会对患者喂养不耐受、免疫功能等造成影响,笔者观察比较了喂养泵持续性与间歇性肠内营养支持在ICU脑出血患者中的应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1纳入标准 ①年龄18~80岁,高血压病史>1年;②符合全国第四届脑血管学术会议修订的《各类脑血管病诊断要点》[5]对脑出血诊断;③发病后24 h内入院治疗,无脑疝形成;④肠内营养超过1周;⑤血流动力学稳定者。

1.2排除标准 ①颅内血管畸形、血管瘤、颅内占位或创伤引起的脑出血者;②合并糖尿病、甲状腺功能亢进等严重影响营养代谢的疾病者;③生命体征不平稳者;④入院时行气管插管/呼吸机辅助通气治疗者;⑤入组前进行鼻饲喂养者;⑥患有严重血液或免疫系统疾病者。

1.3剔除标准 3周内死亡或转院治疗者。

1.4一般资料 选取华中科技大学同济医学院附属梨园医院2019年6月—2020年6月收治的ICU脑出血患者86例,采用随机数字表法分成2组:间歇组43例,男23例,女20例;年龄53~70(62.5±0.4)岁;ICU病程(2.6±1.4)d;格拉斯哥昏迷指数(GCS)5.6~11(9.5±2.0)分;急性生理与慢性健康评分(APACHEⅡ)10~23(13.8±2.7)分。持续组43例,男23例,女20例;年龄53~70(62.5±0.4)岁;ICU病程(2.6±1.4)d;GCS评分6.7~12(9.5±2.0)分;APACHEⅡ评分10~27(13.6±2.5)分。2组患者的基本资料比较差异均无统计学意义(P均>0.05)。本研究经华中科技大学同济医学院附属梨园医院伦理委员会批准通过([2020]IEC(RYJ006)号),所有纳入患者或家属自愿签署知情同意书。

1.5护理方法

1.5.1基础护理 2组患者均给予基础护理。①心理护理。患者入院后立即对病情评估,积极和患者及家属沟通,交流将要采取的相关措施。向患者及家属阐述术后营养支持的重要性、必要性;介绍肠内营养支持置管方法、营养液的类型等;告知患者泵注时可能会出现的不良反应,提前做好心理准备。对于病情严重的家属及时沟通和交流,理解其焦躁、紧张等情绪并给予抚慰,耐心回答家属的疑虑;可通过语言及肢体接触与患者进行沟通,让患者以积极的心态接受治疗。②肠内营养支持护理配合。a.输注调控:首次泵注时营养液剂量不超过1 000 mL,之后按照既定标准给予。泵注时可使用恒温加热器对营养液进行加热,使其温度尽量接近人体温度。泵注时遵循由慢至快的原则,营养液浓度也应该从稀向稠过渡。b.避免营养液污染:营养液泵注时遵循无菌原则,使用时确保放置时间≤6 h;每天定期更换输注设备,防止感染。c.体位选择:在泵注营养液时患者取半卧位,并将病床调整为头高脚低,泵注结束后鼓励患者做简单肢体活动,促进胃肠功能恢复。③科学的康复训练。实时评估患者恢复情况及活动能力,制定个性化的康复训练计划,训练内容包括预防肌肉萎缩锻炼、关节功能康复锻炼、辅助性肌力训练。训练强度和训练时间严格依据患者耐受情况适时调整。

1.5.2肠内营养支持 2组患者均依据病情使用全营养素型肠内营养乳剂干预,以每天摄入105 kJ/kg为营养标准,第1天、第2天可适量给予肠内营养乳剂,第3天开始按照患者理想体重=[身高-105(男)/100(女)]kg给予,第3天后达全量给予。所有患者均经鼻胃管喂养。保持营养液常温,输注过程中抬高床头≥30°,每4 h用温水冲洗1次管道,每天在23:59停止当天肠内营养干预,并统计当天实际摄入量。肠内营养支持期间严格限制使用肠外营养药物。①持续组:第1天泵入速度20~50 mL/h,第2天后调整为80~120 mL/h,夜间休息时间≥7 h。每天持续喂养时间在12~17 h,特殊操作如翻身、大小便等动作时停止输注。②间歇组:每天喂养5次,时间分别为7:00,11:00,15:00,19:00及23:00,每次喂养时间为60 min,经电子营养输注泵控制泵入速度5~10 mL/min。

1.6观察指标

1.6.1喂养不耐受发生情况 参照欧洲重症医学会关于腹部问题给出的推荐指南中相关定义[6],出现呕吐、腹泻、腹胀、胃潴留、消化道出血等1项或者多项时即可确诊为喂养不耐受。腹泻:每天稀水样大便>3次,便量>200~250 g/d;腹胀:腹部膨隆、腹肌紧张,叩诊有鼓音,X射线可见肠道存在积气、积液征象,连续2次膀胱测压监测腹压均>12 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa);胃潴留:单次回抽胃内容物>200 mL;胃肠道出血:任何肠道内腔出血,且经胃内容物、排泄物等肉眼证实。统计2组干预第5天时喂养不耐受发生情况。

1.6.2生化指标 分别于干预前及干预第7天、第14天时清晨空腹采集2组患者静脉血,使用全自动化分析仪(日本·日立7600-210型)测定血清中前白蛋白(PAB)、转铁蛋白(TRF)、免疫球蛋白A(IgA)、IgM、IgG水平;采用免疫比浊法测定超敏-C反应蛋白(hs-CRP)水平。

1.6.3神经功能和精神状态 分别在肠内营养前、营养干预14 d后采用中国卒中量表(CSS)和美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)对2组患者神经功能进行评估,使用简易精神状态检查量表(MMSE)对2组患者精神状态进行评估。CSS量表分别从意识水平、凝视功能、面瘫、言语、上肢肌力、手肌力、下肢肌力及步行能力等方面进行评估,分值0~45分,得分越高表示神经功能损伤越严重[7]。NIHSS量表从意识水平、水平眼球运动等15个方面进行评估,得分越高表示神经功能缺损越明显[8]。MMSE量表从定向力、记忆力、注意力和计算力、回忆能力、语言能力等方面进行评估,总分为30分,<27分为认知功能异常,得分越低则认知功能越差[9]。

1.7统计学方法 采用SPSS 25.0统计学软件处理数据。计数资料采用例(%)表示,组间比较用2检验,理论频数T<1时采用Fisher精确概率法检验;计量资料符合正态分布采用表示,组间比较用t检验,不符合正态分布采用M(Q1,Q3)表示,用Mann-WhitneyU检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.12组患者营养干预后喂养不耐受情况 间歇组喂养不耐受发生率为13.95%,持续组喂养不耐受发生率为34.88%,组间比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组ICU脑出血患者住院第5天时喂养不耐受发生情况比较 例(%)

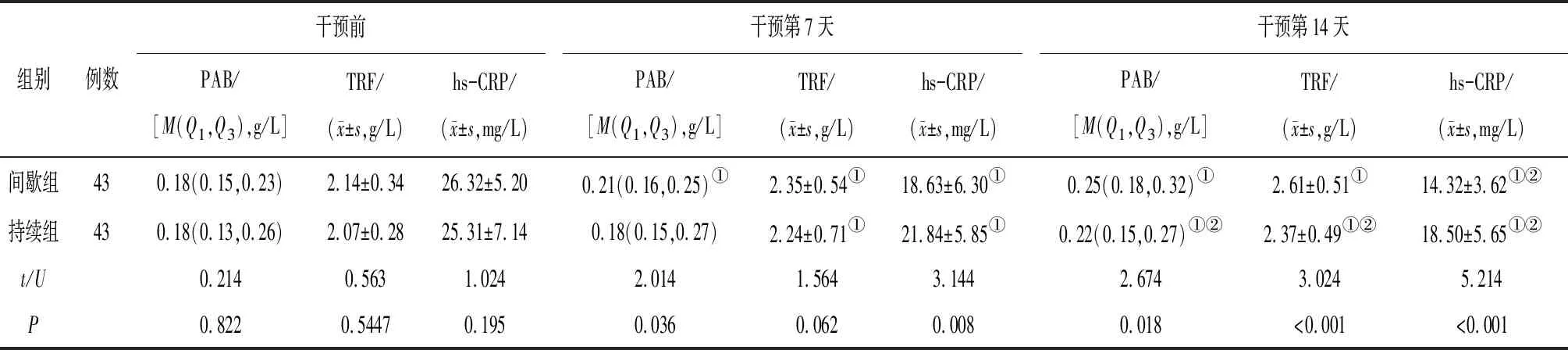

2.22组患者营养干预前后营养状况比较 营养干预前2组患者PAB、TRF及hs-CRP水平比较差异均无统计学意义(P均>0.05)。干预第7天、第14天时2组患者PAB、TRF呈升高趋势,hs-CRP水平呈降低趋势。干预第7天时,间歇组PAB明显高于持续组,hs-CRP水平低于持续组,差异均有统计学意义(P均<0.05);干预第14天时,间歇组PAB、TRF均明显高于持续组,hs-CRP明显低于持续组,差异均有统计学意义(P均<0.05)。见表2。

表2 2组ICU脑出血患者营养干预前后营养指标比较

2.32组患者营养干预前后免疫功能指标比较干预前2组患者IgA、IgM、IgG水平比较差异均无统计学意义(P均>0.05);干预第14天时2组患者3项指标水平均明显升高,且间歇组均明显高于持续组,差异均有统计学意义(P均<0.05)。见表3。

表3 2组ICU脑出血患者肠内营养干预前后免疫功能指标比较

2.42组患者营养干预前后神经功能和精神状态各量表评分比较 干预前2组患者CSS评分、NIHSS评分及MMSE评分比较差异均无统计学意义(P均>0.05);干预第14天时2组CSS评分、NIHSS评分均明显降低,MMSE评分明显升高,且间歇组CSS评分、NIHSS评分明显低于持续组,MMSE评分明显高于持续组,差异均有统计学意义(P均<0.05)。见表4。

表4 2组ICU脑出血患者肠内营养干预前后神经功能和精神状态各量表评分比较分)

3 讨 论

高血压脑出血是严重威胁人类生命健康的急重症之一,患者不仅具有颅脑损伤应激反应引起的各种代谢反应,还存在不同程度的意识障碍,因此预后极差,有资料显示其病死率在35%~52%[10-11]。如何改善脑出血患者的预后质量成为人们研究的热点。国外有研究显示,重症患者若不能及时得到足够的热量则会出现能量负平衡,可诱发肾衰竭、脓毒血症等严重并发症[12]。而脑出血患者术后消化道应激反应会抑制机体对营养物质的吸收,因此早期营养支持对于该类患者的治疗非常重要且必要。在以往的研究中,人们发现早期营养支持后患者会出现喂养不耐受、肺部并发症等现象[13-14]。肠内营养能够在保护胃肠黏膜屏障的基础上调节创伤后全身性免疫反应,有利于缓解危重症患者的病情。2016年ASPEN指南中明确指出,针对不能自主进食的重症患者推荐早期肠内营养支持[15]。

目前临床上肠内营养方式有间歇性和持续喂养两种形式,前者类似正常的饮食,更符合胃肠道的生理特点和运动规律,便于胃液酸碱度平衡[16];但持续性喂养可确保肠内营养液浓度、渗透压等的稳定,提高肠内营养达标率[17]。经鼻胃管间歇性喂养和经鼻胃管持续泵入喂养的优缺点各家报道不一。本研究采用改良的间歇性肠内泵入喂养方式,选择更符合生理特点的喂养时间,同时又避免了传统间歇性喂养短时间内胃腔明显膨胀的缺陷,结果显示干预14 d后间歇组患者喂养不耐受发生率明显低于持续组。提示间歇性肠内喂养应用于ICU脑出血患者能够有效减少喂养不耐受发生,与以往相关研究不一致的原因可能有以下几点:第一,优化后的间歇性喂养方式泵入速度调整为5~10 mL/min,且喂养的时间贴合日常生活中的进食时间,可促进胃肠蠕动和胃液分泌,提升营养物质的吸收率。第二,持续性喂养可能会导致胃腔营养液潴留,导致pH值升高,一旦pH值≥4则会形成微生物繁殖的温床,增加医院获得性肺炎的发生风险。

对比2组患者干预后14 d时营养指标、免疫功能指标,结果显示间歇组患者PAB、TRF、IgM及IgG改善情况均明显优于持续组,提示间歇性肠内喂养方式能够改善ICU脑出血患者机体营养状态,恢复机体免疫功能。其原因也可能是因为间歇性肠内营养减少了喂养不耐受现象,从而加速内脏蛋白质合成,调节代谢功能。随着营养供给和机体功能的恢复,患者受损神经元得以修复,精神状况得到好转,因此该组患者CSS评分、NIHSS评分及MMSE评分改善均更为明显。

综上所述,基于喂养泵的间歇性肠内营养支持能够降低ICU脑出血患者喂养不耐受的风险,改善患者营养状况,促进机体免疫功能及脑神经功能的恢复,因此可以作为肠内营养输注方式的补充应用于临床治疗中。但本研究样本量较小,可能导致结果出现偏倚,需要进行大样本多中心研究的证实;且本研究中未完善对2组患者胃液pH值的监测,因此无法评估两种喂养方式与医院获得性肺炎的相关性,将在今后的研究中进一步完善。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。