滨州港规划方案水动力数值模拟研究及其对黄骅港的影响

李忠举,刘彦涛,侯志强,左书华

(1.山东省广饶县水利工程公司,山东 257300;2.天津津港基础设施养护运营工程管理有限公司,天津 300456;3.交通运输部天津水运工程科学研究所,天津 300456)

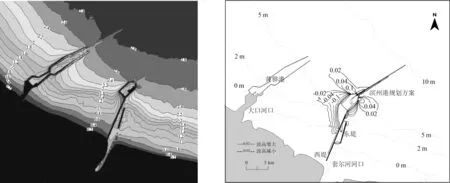

随着经济的发展,港口向大型化、深水化发展,滨州港启动了新一轮的港口规划建设。规划中的滨州港位于渤海湾西南岸,滨州市境内套尔河入海口以北(图1),是山东海上的北大门,又是山东省和天津滨海新区连接最近的海上通道。

图1 研究区域、测站位置与规划方案示意图

滨州港紧邻黄骅港,两港相距约20 km,黄骅港作为我国第二煤炭大港,在国家的整体规划和战略布局中具有举足轻重的地位,滨州港的规划建设必须要考虑对现有黄骅港的影响。在过去多年间,许多学者对黄骅港和滨州港的水动力、泥沙环境等做了大量研究[1-7]。滨州港与黄骅港两港区紧邻,在海床泥沙组成、动力条件上有着某些相似之处,但又不完全相同。滨州港规划建设对黄骅港现状条件下的海洋动力和泥沙环境有什么样的影响、影响程度如何,是港口管理者和学者们比较关心的问题,且目前未见相关研究。本文以此为出发点,在掌握该海域水沙环境的基础上,采用数学模型的方法对滨州港规划方案水动力变化、泥沙淤积等进行研究,分析滨州港规划方案对黄骅港海洋动力和泥沙环境的影响。

1 研究区域概况

滨州港位于山东省滨州市、渤海湾的西南侧,地处黄河三角洲冲积、海积平原的滨海海积平原带,北侧与黄骅港相距20 km。滨州港海域的海床冲淤变化主要受黄河口流路变迁导致的口门变化所影响。黄河自1855年由苏北归渤海湾入海,逐步形成了现在黄河三角洲平原[8]。1904年—1929年期间,黄河在套尔河口附近入海,由于黄河入海带来的大量泥沙,使渤海湾南部近岸海域迅速淤浅和向外淤涨,形成了大范围浅滩[8]。由于黄河流路的变化及其口门的不断摆动和南迁,1976年黄河流路在人为影响下,自钓口河流路改走清水沟流路,由清8汊入海,使得套尔河口附近泥沙锐减。由于外来泥沙供给不足,滨州港附近滩面出现冲刷,经水动力的分选作用,滩面物质明显趋于粗化[9-10]。本区水下岸坡是陆地堆积平原的延伸,自西南向东北以坡降1/1 100~1/1 300缓倾至-10 m水深处。

滨州港海区的潮汐为不正规半日潮,根据2006年9月—2007年8月滨州港海域1 a的实测潮位资料统计,最高潮位4.33 m,平均潮差1.95 m。海域潮流性质基本属于正规半日潮流型,潮流运动形式为往复流,套尔河口内落潮流速大于涨潮流速,外海涨潮流速大于落潮流速;而且口内的流速大于外海的流速[6]。涨潮流向为西南向,落潮流向为东北向,其中越向外海涨潮流向越向西偏,落潮流向越向东偏。根据2006年7月现场实测潮流资料显示,套尔河口内的涨潮平均流速在0.45~0.64 m/s,落潮平均流速在0.47~0.67 m/s;外海涨潮平均流速在0.34~0.50 m/s,落潮平均流速在0.27~0.41 m/s。

该海域春、秋两季大风次数较多,1991年—2005年大于6级风连续作用4 h的大风天出现次数为322次,平均每年有21.5次,NE—E向大风频率总占68.7%;波浪动力较强,维持时间长。

该海域滩面底质主要以砂质粉砂为主,表层沉积物中值粒径平均值在0.024 5~0.048 5 mm,在海岸性质上属于粉砂质海岸[10]。滨州港海域含沙量在空间上总体呈现为近岸浅水区含沙量高,外海水深相对较大的区域含沙量低的特点,最大含沙量一般都在套尔河口附近出现。根据2006年7月现场实测含沙量资料显示,滨州港海域平均含沙量为0.1 kg/m3,其中大潮平均含沙量为0.13 kg/m3,中潮平均含沙量为0.10 kg/m3,小潮平均含沙量为0.06 kg/m3;在大风天下,受风浪影响,含沙量倍增,实测底部含沙量在2.5 kg/m3以上[6,10-11]。

通过遥感卫片、底质取样和已有研究成果分析[10-11],该海域泥沙来源主要包括三部分:一是当地的陆源物质,主要包括河流径流所挟带的下泻泥沙,该区域主要有大口河和套尔河,不过随着上游建闸的影响,输入河口的泥沙已经很少;二是岸滩侵蚀泥沙;三是滩面泥沙,本区泥沙从外界来量很少,主要是在大风浪的作用下掀起岸滩的泥沙而造成的。由于该段海岸属粉砂质海岸,泥沙颗粒较细且粘土含量较低,在大风浪的作用下岸滩泥沙被掀扬,在潮流作用下被输向外海或向近岸输移,当航槽开挖后,也会使得原本平衡的滩面的泥沙向航道内输移,对航道淤积影响很大。

2 数学模型及验证

本文建立了适用于该海域的波浪潮流泥沙数学模型[12-14]。模型范围北边界在滦河口与曹妃甸附近,南边界在东营港附近,东西距离约130 km,南北距离约120 km。潮流模型边界条件由中国海域潮汐模型提供。模型采用三角形网格划分,最大网格2 000 m,最小网格10 m,模型计算范围及网格划分见图1。

2.1 模型组成

2.1.1 潮流数学模型

连续方程

(1)

动量方程

(2)

(3)

式中:u为x方向速度分量;v为y方向速度分量;h为水深;z为水位;vt为紊动粘滞系数;g为重力加速度;Fc为柯氏力,Fbed为床面摩擦阻力,Fwind为风对水面的剪切作用力,Fwave为波浪对水体的驱动力。

2.1.2 波浪数学模型

波浪数学模型采用SW模型,控制方程如下

(4)

(5)

(6)

2.1.3 泥沙运动数学模型

(7)

式中:h为水深;t为时间坐标;x和y为水平坐标;S为沿深度平均的含沙量;S*为波流共同作用下的挟沙能力;u和v分别为沿x方向和y方向的流速;α为沉降几率或恢复饱和系数;ω为泥沙沉速。

2.2 模型验证

采用2006年4月现场实测水文泥沙资料对该模型进行了验证,实测站位见图1。由于篇幅限制,图2~图4给出了部分测站流速和流向的实测与计算值变化过程。验证结果表明:潮位、流速、流向和含沙量的过程线均与实测过程线基本相同,满足现行《水运工程模拟试验技术规范》的误差要求[15],表明模型已较好地模拟了该海域的潮流场和含沙量变化,为后期规划方案模拟提供了可靠条件。

2-a T12-b T2

3-c 3# 测站流速3-d 3# 测站流向3-e 4# 测站流速3-f 4# 测站流向

图4 含沙量验证曲线

图5给出了工程前研究海域大潮涨落急流场图。受地形和已有导堤工程影响,工程区涨落潮主流向随水深和位置的不同而不同:在-10 m等深线以外的外海域涨落潮主流方向为W向和E向;在-10 m等深线至近岸水域涨落潮主流方向分别为SW向和NE向;已有两堤之间基本沿堤方向进行往复运动。拟建工程区口门位于-6 m和-6.5 m等深线处,该水域涨潮流向主要在250°~270°,落潮流向主要在60°~80°。

图5 工程前研究海域大潮涨落急流场

2.3 规划方案

滨州港3万t级码头建设规划平面方案布置见图1,该方案港岛口门位于-6.0 m(理论最低基面),航道走向与黄骅港外航道走向相同,为59.5°~239.5°,航道底标高-9.8 m,航道底宽125 m,设计港岛面积约7.6 km2,港岛及防波堤均为出水堤[16]。

3 规划方案水动力模拟及对黄骅港影响分析

3.1 方案前后潮流场变化分析

3.1.1 流速变化

图6为规划方案与现状条件下工程海域大潮涨急、落急时刻工程前后潮流流速变化等值线图。由图可以看出工程后流速变化特征。

6-a 涨急时刻6-b 落急时刻

涨急时刻:黄骅港航道及黄骅港和滨州港之间-5 m以外区域流速普遍增大,黄骅港航道流速增幅很小,距滨州港港岛距离越近,流速增大值越大,增大值最大达0.3 m/s。黄骅港和滨州港之间-5 m以内区域流速变化很小。滨州港港岛和引堤以南区域流速普遍减小,距滨州港港岛距离越近,流速减小值越大,减小值最大达0.3 m/s。

落急时刻:黄骅港航道及黄骅港和滨州港之间区域流速普遍增大。黄骅港航道流速增幅很小;距滨州港港岛距离越近,流速增大值越大,最大为0.2 m/s。滨州港港岛和引堤以南区域流速普遍减小,距滨州港港岛距离越近,流速减小值越大,减小值最大达0.3 m/s。

黄骅港外航道内及以北区域,工程后涨、落潮时段潮流矢量与航道轴线方向夹角减小0.5°~5 °,且具有由深水至航道口门逐渐增加的规律(表1)。

表1 工程前后研究海域平均流向变化情况

黄骅港、滨州港两港之间区域,工程后涨、落潮时段潮流矢量普遍发生逆时针偏转;水深和位置不同偏转角度的大小不同,涨潮时段大于落潮时段。受滨州港规划港岛影响,黄骅港、滨州港两港之间区域,工程后涨、落潮时段潮流矢量普遍发生逆时针偏转。

滨州港航道附近,工程后涨、落潮时段潮流矢量普遍发生顺时针偏转;水深和位置不同偏转角度的大小不同,涨潮时段大于落潮时段。受滨州港港岛影响,外航道口门外至-10 m等深线处,涨潮时段潮流矢量顺时针偏转3°~30 °;落潮时段潮流矢量顺时针偏转3°~18 °;无论涨、落潮航道北侧偏转角度稍大于南侧,水深越深偏转的角度越小;港岛周围潮流矢量偏转最为明显。

3.1.3 从工程前后潮流场变化角度分析评价

(1)由滨州港规划方案与现状条件下工程海域大潮涨、落潮时段潮流矢量对比可以看出:黄骅港外航道内和以北区域、以及黄骅港和滨州港两港之间区域,工程后,无论涨潮时段还是落潮时段,潮流矢量普遍发生逆时针偏转,使得潮流矢量与黄骅港航道轴线方向夹角减小,对航道稳定有利。

(2)由滨州港规划方案与工程前海域涨急、落急时刻潮流场变化对比可以看出:涨、落急时刻,黄骅港内航道水域流速变化很小;黄骅港和滨州港之间-5 m以外区域,靠近黄骅港处流速变化很小,靠近滨州港处流速普遍增大。

3.2 方案前后含沙量场变化分析

图7给出了工程前后一般天气下大潮涨、落急时刻平均含沙量差值等值线分布。由图可以看出:

7-a 涨急时刻7-b 落急时刻

(1)从整体上看,无论涨潮还是落潮,工程前后垂线平均含沙量的变化主要发生在滨州港海区,对黄骅港海区和航道没有影响。

(2)在涨急时刻,黄骅港和滨州港之间-2~-7 m水深之间海区,垂线平均含沙量增大,增大的绝对值较小,在0.01~0.04 kg/m3;并呈现距滨州港港岛越近,含沙量增大越大的规律。在滨州港港岛以南和以北的浅水区,垂线平均含沙量减小,一般减小0.01~0.04 kg/m3。

(3)在落急时刻,滨州港航道口门至-8 m水深之间局部海区,垂线平均含沙量增大,增大的绝对值在0.01~0.02 kg/m3;在滨州港港岛以南和以北的浅水区,垂线平均含沙量减小,一般减小0.01~0.04 kg/m3。

从工程前后含沙量场变化角度分析评价:滨州港规划方案与现状条件下相比,在涨潮和落潮时刻含沙量场变化主要发生在滨州港工程局部,对黄骅港海区含沙量场没有产生影响。

3.3 方案前后大风天波浪场变化分析

由滨州港规划方案与工程前海域有效波高差值对比可以看出(图8):在10 a一遇ENE向风浪条件下,海域的波浪场仅在滨州港港岛周围发生了变化,对黄骅港航道及其港岛周围的波浪场没有影响。

8-a 波浪场情况8-b 有效波高变化

4 从实测沉积物参数平面分布角度分析

根据工程附近2006年3月、2006年7月和2008年1月海床沉积物取样资料分析[9]:

(1)三次工程附近沉积物取样的分析结果比较一致,表明整个海域海床沉积物具有一致性。

(2)在表层沉积物中值粒径分布上,总体表现为由南向北、由近岸向外海逐渐变细的分布特征,其中滨州港航道以南中值粒径平均值为0.048 5 mm,黄骅港航道与滨州港航道之间区域中值粒径平均值为0.043 9 mm,黄骅港航道以北中值粒径平均值为0.024 5 mm。

(3)在表层沉积物类型上,在近岸浅水区和黄骅港航道以南,海床表层沉积物以粉砂质砂为主;在黄骅港航道以北,海床表层沉积物以粘土质粉砂为主。

(4)在细颗粒含量上,套尔河口至南排河口附近,细颗粒泥沙含量由7.1%逐渐增加至42.3%;黄骅港航道南侧平均细颗粒泥沙含量为12.4%,航道北侧平均细颗粒泥沙含量为34.8%。

(5)在沉积物分选系数上,滨州港附近分选系数属于很好或好的区域;黄骅港航道以北属于好或中常的区域;总的来说,滨州港海域的泥沙分选程度好于黄骅港海区。

(6)在黄骅港航道以南,海床表层沉积物中值粒径由近岸浅水向外海深水呈逐渐变细的趋势,浅水区(-6 m以浅)平均中值粒径为0.058 mm,深水区(-6 m以深)平均中值粒径为0.040 mm;自南向北虽也有自粗渐细的过程,但变化不大,分布相对均匀。

(7)在黄骅港航道以南,细颗粒泥沙含量由近岸浅水向外海深水逐渐增加,浅水区(-6 m以浅)平均含量为3.1%,深水区(-6 m以深)平均含量为14%;由南向北,细颗粒泥沙含量变化的幅度很小。

(8)在黄骅港航道以南,深水区(-6 m以远)为分选程度好的区域,浅水区(-6 m以内)为分选程度很好的区域。

(9)除了表层沉积物外,28个柱状样品分析显示:除1个取样点没有粉砂层覆盖以外,其余27个取样点均显示表层泥沙为粉砂,粉砂层的厚度在0.2~0.6 m,因此可以认为,滨州港海区海床泥沙属性为粉砂。

由以上分析可以认为:黄骅港、滨州港海区泥沙的净输移方向应该是由南向北、由近岸向外海输移方向;滨州港的兴建阻挡了其以南海床泥沙的北移通道,遏制了部分泥沙来源;同时滨州港外航道将会成为由南向北泥沙输移的“沉沙池”,对减少黄骅港外航道泥沙淤积有利。

5 结论

(1)规划方案的实施未改变大范围海域潮流运动规律,外海涨落潮潮流主向仍为东西向,至近岸转为与等深线基本垂直。

(2)滨州港规划方案使得黄骅港外航道内和以北、以及黄骅港和滨州港两港之间区域,涨、落潮时段潮流矢量普遍发生逆时针偏转,潮流向与黄骅港航道轴线方向夹角减小,涨、落急时刻黄骅港航道流速变化很小,对航道基本没有影响。

(3)工程后,该海域的波浪场仅在滨州港港岛周围发生了变化,对黄骅港航道及其周围的波浪场没有影响。

(4)滨州港规划方案仅引起滨州港港岛周围含沙量场发生变化,对黄骅港航道含沙量场没有产生影响。

(5)黄骅港、滨州港海区泥沙的净输移方向应该是由南向北、由近岸向外海输移方向,滨州港的规划方案遏制了部分泥沙来源,对减少黄骅港外航道泥沙淤积有利。

综合分析认为滨州港规划方案对黄骅港海洋动力和泥沙环境无不利影响。