烟火绕 粉皮

图·文/安柏余

小时候,每到腊月,沂蒙山区很多百姓都会把自家地里的地瓜加工成粉皮,作为餐桌上的配菜,烩成佳肴。煮熟后的粉皮以其光亮透明的外表、筋道的口感而备受百姓青睐。时至今日,粉皮加工已经被机械化生产所取代,但是,零星存在于沂蒙山间的传统老手艺却依然令人称奇,制作粉皮时烟火缭绕、粉皮飘香的场景,每每想起,都让人垂涎不已。

沂蒙山腹地的乡村,热气升腾,那是不同于炊烟的独特烟火

寒冷的天气与热腾腾的炉灶形成鲜明对比

成型的粉皮晶莹透亮,十分劲道

临沂市沂水县夏蔚镇长岭村,位于沂蒙山区腹地,中共中央山东分局旧址东邻,是沂蒙红嫂张志桂的故乡。长岭村地处山区丘陵交界地带,页岩风化的红土地最适合耕种地瓜。穷苦岁月里,这些地瓜不知救活了多少沂蒙人民,烙成了多少战争年代里抗战支前的大煎饼。

每到深秋隆冬季节,天晴的时候,长岭村男男女女便忙碌起来。村里村外到处是“旋”粉皮的蒸汽,香甜的味道弥漫在村子上空。这里的“旋”,其实要当名词讲,指的是一种铝制的平底盆子,也叫旋子、旋盆。但也可以当动词来用,指制作粉皮或制作粉皮的手法。

除了旋子、旋盆,制作粉皮的工具要求也简单:大锅、大水缸和晾晒用的席箔足矣。制作的时候,把淀粉糊舀进有一尺半大小的旋子,旋子烫在热水中,很快就将炭火的温度传递给淀粉浆。师傅趁着粉浆刚刚感受到热度,两手捏住旋子边缘用巧劲一“旋”,在离心力的作用下,尚未凝固的浆汁滚向四周,在滚热的旋底涂上一层透薄的淀粉。

在热力的催生下,这层淀粉转瞬间变得几近透明,而回流的浆汁会在师傅灵巧地拨弄中,均匀地摊在第一层上面。揭皮子的人需要眼明手快,将旋子拈过,浸入凉水缸里一激,转圈儿地将皮子揭下,敏捷地摊在席箔上。一般都是每五个一组扛到阳光下晾晒。经过大半天的晾晒,皮子就有个八九分干。等彻底晾干以后便可以储存、食用。

传统手工“旋”粉,从打糊、上锅、起皮、晾晒都是人工制作,整个流程需要至少两三个人手,分别负责“旋”、揭取摆放和托运晾晒,但产量较低,且手工打糊过滤也会导致淀粉糊粗细不均。如今,打糊已采用机械化作业,不用乡亲起早贪黑压碾推磨了,且磨出的糊子精细均匀,过滤出的淀粉更像果冻般晶莹透明。

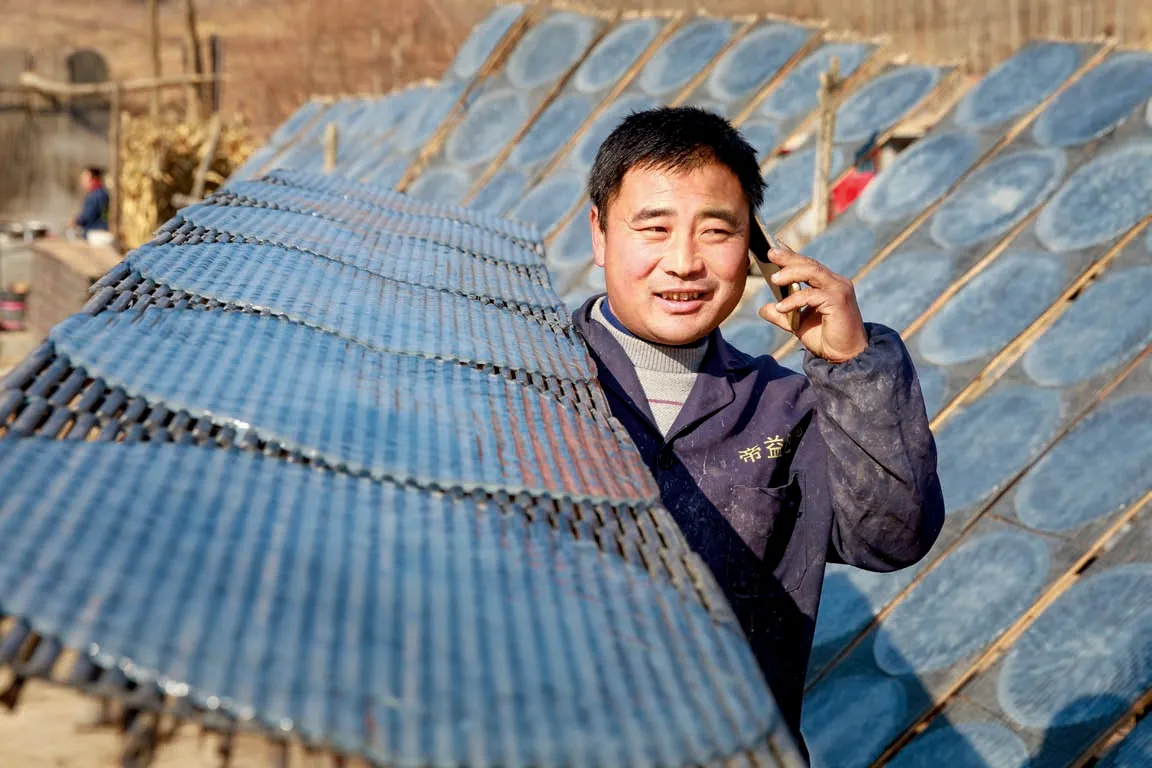

近几年,长岭村的传统手工粉皮市场销量节节攀升,春节前后尤为明显。现在,长岭村以及周边临近乡镇不少农户都重新意识到老手艺背后蕴藏的商机,纷纷“重操旧业”,“旋”起了粉皮。

等待晾干的粉皮整齐排列在田间地头,形成一道独特的乡村振兴风景线

老手艺成为新商机,山村成了特色产业村

装箱售卖,让山东的传统味道走出大门

村民张秀君,祖辈都“旋”粉,到现在已是第四代了。利用农闲时间,张秀君每年生产粉皮三四万斤,产值三十万元左右。家里的孩子还通过微信朋友圈、视频直播平台等互联网手段推销粉皮。几十年“旋”粉累积的“老客户”和慕名上门购买的“新粉丝”,让张秀君家的产品供不应求。

如今,村子共有三十余户约七十余人传承着“沂水手造”红薯粉皮的老手艺,长岭村也依托粉皮加工成为当地有名的特色产业村。未来,传统手工粉皮将带着长岭村空中弥漫的粉皮香味儿、沂蒙山腹地的人间烟火,走出大山,走到更多人家的餐桌上,成为远近闻名的舌尖上的美食。