双色荧光油墨在肾管道铸型标本中应用研究*

祖文轩,宋元元,李媛媛,王 恒,张双双,李财政,赖桂华

(1.蚌埠医学院人体解剖学教研室,安徽 蚌埠 233030;2.蚌埠医学院临床医学院)

器官管道铸型是人体解剖学教学和科研工作中重要的标本制作技术,它可以直观地还原器官内各种管道结构。传统铸型剂的主要成分为牙托粉、环氧树脂和水溶性颜料,久置易脱色,导致动、静脉混淆。肾的血管结构复杂,是教学中的重点及难点。传统的动脉乳胶灌注法制作出的标本颜色单一,无法直观全面地展示肾内动、静脉全貌。肾血管水溶剂铸型标本虽解决了这一问题,但长时间保存,微血管脱色,不利于观察辨认。本实验设计一种红蓝双色荧光铸型的方法,动、静脉同时灌注,联合铸型,将双肾动、静脉结构同时呈现并区分开来,油墨荧光剂可长久保存,在紫外光下,结构清晰,兼具陈列及教学效果。

1 对象与方法

1.1试剂 荧光铸型剂配制:将丙烯油画颜料1.00 g、紫外荧光油墨(红、蓝)各1.40 g、环保型通用清洗剂1.40 mL混合,充分搅拌均匀后,混合配入邻苯二甲酸二丁酯0.70 mL,自凝牙托水4.80 mL和自凝牙托粉4.70 g,搅拌均匀。传统铸型剂配制:将油画颜料1.00g、自凝牙托水 65~70 mL,自凝牙托粉30~35 g,邻苯二甲酸二丁酯 30 mL,搅拌均匀。

1.2实验动物 雄性白色新西兰兔20只,体重2.0~2.5 kg。按铸型剂不同分为两组,分别为荧光铸型组和传统铸型组,每组10只新西兰兔,共20只。实验用兔由蚌埠医学院实验动物中心提供,实验方法遵循赫尔辛基宣言原则。

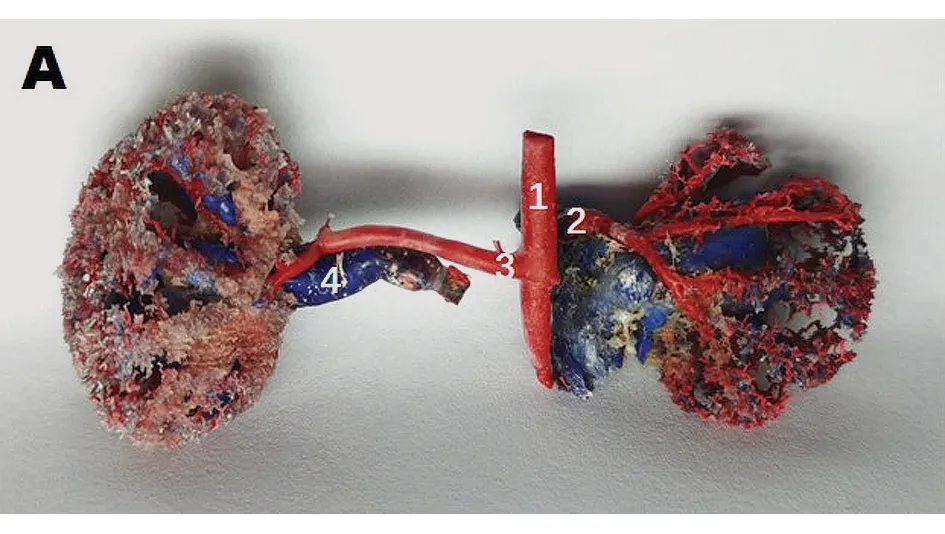

1.3方法 两组动物模型均用3 %戊巴比妥20 mL快速静脉推注药物处死,取仰卧位,四肢固定于解剖台上。荧光铸型模型铸型方法:打开腹腔,找到并分离出腹主动脉和下腔静脉。在肾动、静脉处用动脉夹夹闭腹主动脉的近心端和下腔静脉远心端,并留绳备用,于腹主动脉近心端和下腔静脉远心端做V字切口,分别插入输液管,系紧固定。先抽取10倍稀释肝素溶液分别推注入动、静脉内至阻力感明显,用动脉夹分别夹闭腹主动脉远心端和下腔静脉近心端,再缓慢、匀速注入红色荧光铸型剂进入腹主动脉,蓝色荧光铸型剂进入下腔静脉。标本放置1 h待铸型剂凝固后,切取双肾及连接段动、静脉,将铸型标本放入腐蚀剂中腐蚀,此过程约24 h。打捞冲洗,放置标本盒3个月后,置于暗箱中,用紫光灯直接照射,观察记录。传统铸型铸型方法:与荧光铸型方法相同,灌注传统铸型剂,3个月后,置于D65标准光源箱中,观察记录。

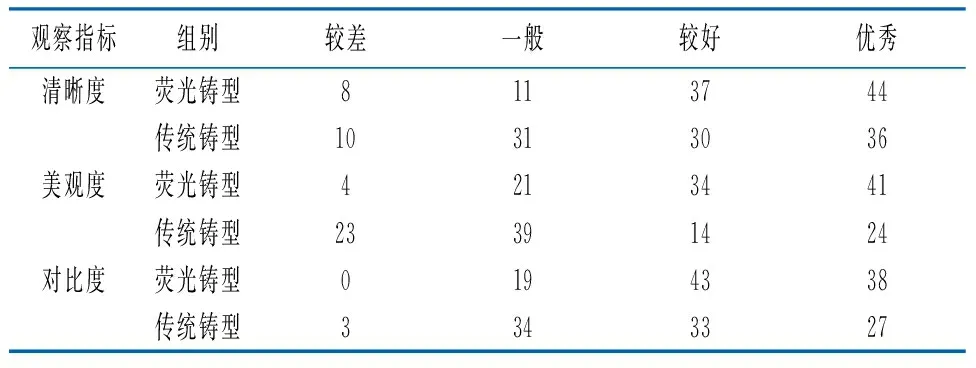

1.4观察指标 荧光铸型标本置于暗箱中,用紫光灯照射陈列。传统铸型置于D65标准光源箱内陈列。随机选取20位观测者,采用视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)对3种观测指标(脉管结构清晰度;美观度;动静脉结构对比度)评分,按优良程度从1~10分评分。每组陈列5个标本,20位观测者分别对每个标本打分,并记录分数。分数评定标准:1~3分列为较差,4~5分列为一般,6~8分列为较好,9~10分列为优秀,统计两组中每个等级的数量,结果按计数资料显示。

1.5统计学分析 应用GraphPad Prism统计软件进行分析,得分以等级资料表示,其中一般和较差合计算作最终较差级别,较好和优秀的例数合计为优良级别,两组结果采用计数资料行×列表资料卡方检验进行统计分析,比较两组模型的优良率。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1脉管结构清晰度结果 荧光铸型标本较传统铸型标本可更为清楚地显示出腹主动脉、下腔静脉,左、右肾动脉及左、右肾静脉等结构,微观动、静脉的脉络结构相对清晰。此外,在冠状位的切面观中,荧光铸型标本可显示出肾锥体的大致轮廓(图1-2)。观测者对脉管结构清晰度的评分结果中,荧光铸型模型较好及以上等级的次数是81次,而传统铸型为66次,荧光铸型模型评分的优良率明显高于传统铸型(χ2=11.053,P=0.011)。见表1。

图2 传统铸型模型兔双肾、动静脉型标本背侧面观

2.2标本陈列美观度结果 荧光铸型标本置于紫外光灯箱内陈列,传统铸型标本置于D65标准光源箱内陈列。荧光铸型标本在紫外光灯下,背景不显色,且铸型剂内混入荧光油墨后,显色均匀,无过度曝光或显色欠实等情况,兼具艺术感及美观度。美观度评分中,荧光铸型较好及以上级别的人次为75次,而传统铸型仅为38人次,两组模型评分中优良率比较,差异有统计学意义(χ2=31.550,P<0.0001),荧光铸型组标本优良率高于传统铸型。见表1。

2.3双肾动静脉结构对比度结果 采用的红色及蓝色荧光油墨分别模拟动、静脉管道的颜色,于紫外光灯激发下,只有含有荧光油墨的管道可以显色,可更大程度上去除传统组中周围未消化完全组织的视觉干扰,对比度更为强烈,目标性更强。对比度评分中荧光铸型较好及以上级别的人次为81次,而传统铸型为60人次,两组结果中荧光铸型模型优良率高于传统铸型(χ2=13.423,P=0.004)。见表1。

表1 两组双肾动、静脉荧光铸型标本的脉管结构对比结果(例)

3 讨论

3.1管道铸型的现状及瓶颈 传统血管铸型技术中以溶剂挥发后凝固成型法的首选铸型剂是过氯乙烯,以及化学反应成型法的常用铸型剂是自凝牙托材料。过氯乙烯溶液因其收缩率大,流动性好,适合灌注管道细小、流程较长的管道。自凝牙托材料收缩率小,流动性不佳,故适合灌注流程短、管径粗大的内脏器官管道[1]。目前,常用的铸型剂是将过氯乙烯和自凝牙托材料按不同特定比例混合,以及环氧树脂混合过氯乙烯的改良环氧树脂,制作出来的混合填充剂流动性好,产气发热现象消失;铸出的标本韧性增加,血管饱满,色泽光洁,疏密有度,解决了以往全身铸型标本塌陷、外观不饱满、形状失真的弊端。但是对操作者的技术要求较高,如消化不充分,或灌注不流畅则都可导致标本制作的失败或者陈列效果不良。

3.2荧光铸型的发展背景及优势 荧光铸型的发展很大程度上解决了上述问题。钟光明等[2]提出,将荧光材料应用于管道铸型标本的制作中,可以提高标本的观赏价值及艺术性。采用过氯乙烯、牙托粉和环氧树脂AB胶不同比例混合荧光剂的方法,混入荧光粉后对铸型剂的流动性影响较大,造成血管分支缺如明显,不符合预期标准。常见的环氧树脂AB胶混合荧光材料的新型铸型剂简化了标本制作工序,还能使铸型支在夜间散发荧光,提高其观赏性和吸引力,效果良好。但其存在荧光载体太单一,发光不持久,制作工艺待完善等问题[3]。

目前广泛应用于防伪技术、注塑和涂料领域的荧光材料—紫外荧光油墨,则提供一种可作为理想荧光材料应用于保留骨骼的血管铸型标本制作的重要启发[4-7]。无色或略显浅黄色的紫外荧光油墨具有在紫外光下发光亮度高、光色单一、光热稳定、不易老化、容易分散到各种溶剂和有机材料中等优点;而且性能测试显示,在紫光灯下,紫外荧光油墨会发出目的波长范围内的亮光,显示出理想颜色的荧光,关闭紫外灯,则立即恢复其本色[5,7]。值得一提的是,在流动性、细度和黏度的表现上,加入或未加入稀土紫外荧光粉的油墨效果基本无差别,提示紫外荧光油墨对铸型剂的流动性影响较小[7]。而这些性能对脉管标本显影十分有利,荧光油墨可以在管道中均匀分布,对血管走形及立体结构的表现更有优势。

传统铸型剂的显色成分主要是水溶性颜料,久置易脱色,导致动、静脉混淆。然而荧光铸型剂在管道铸型中的研究报道甚少,目前也尚未见紫外荧光油墨应用于铸型保本制作的报道。肾的血管结构复杂,是教学中的重点及难点。本课题选用新西兰兔双肾脉管系统作为研究对象,选用紫外荧光油墨同时,升级用红蓝两种荧光铸型方法,将红色荧光油墨注入动脉中,蓝色荧光油墨注入静脉中,采用传统铸型剂的双肾脉管标本作为对照。结果在紫外灯光的激发下,荧光铸型标本的陈列箱无背景光或颜色干扰,动、静脉系统周围残余组织亦不显色,红色与蓝色荧光显色均匀;与传统方法双肾管道系统陈列标本相比较,其脉管结构清晰度,美观度,以及动、静脉结构对比度都更为优秀。传统的肾动脉乳胶灌注法制作出的标本颜色饱和度较低,两种颜色的对比度不够强烈。在本实验中还发现,水溶性颜料长时间保存后微血管会有脱色的现象,采用的荧光油墨虽然在防伪显色等领域中的应用十分广泛且可以长久显色,但应用在脉管铸型标本中,其显色强度是否可以经久不衰,有待于进一步的观察。

随着我国医疗卫生的迅速发展,知识经济的兴起,管道铸型所处的外部环境发生了重大变化,新方法、新材料等高新技术的结合是大势所趋[8]。此外,清晰的管道铸型标本,能够很好地显示小血管甚至微血管,对血管外科及显微外科等学科的教学和临床工作提供了形态学基础[9]。