生活化理念在初中写作教学中的渗透策略

邹钰莹

在日常写作中,由于对写作理念的错误认知以及迫于中考升学等原因,学生误入“一抄、二背、三套用”的漩涡中,成为写作“套中人”,长此以往,学生的观察能力与思辨意识将被禁锢、个性表达与创造潜能也将被扼杀。基于该写作痼疾,语文教师需还原写作本真,通过写作“生活化”触发学生的真情至性,围绕生活开展写作教学,摒弃假、大、空的写作套路训练,引导学生沿着生活的隧道走进写作的内核。

一、写作教学现状

写作是运用语言文字抒发真情实感、反映个体独特认知的过程,也是表达对日常生活、现实世界乃至未来畅想的个性解读,基于事实生活与情感表达,作文兼具真实性与文学性两个特征。然而,当下写作教学呈现“伪生活化”的虚假景象,套作现象层出不穷,严重阻碍了作文教学的发展与学生语文能力的提高。

1.中考作文命题趋势

近年来各地区中考语文作文命题趋势由“伪写作”转向“真写作”,通过创设真实情境以激活学生的内在情感,鼓励学生各抒己见,有效地减少套作泛滥等现象。

如2019 年宁波中考作文题目为“学校文学社要出一期‘话说家乡’专刊,设置了‘家乡风味’‘家乡风光’‘家乡风俗’‘家乡风尚’四个栏目。请你写一篇文章投稿。”

2020 年河南中考作文题目为“请以‘我的危机故事’为题目,写一篇记叙文,讲讲你遇到了怎样的危机,又是如何化解的。”

2021 年长沙中考作文题目为“一些同学内心缺乏自信,无论做什么事情都有畏惧感,总感觉到压力大,觉得自己不可能成功。或叙写自己的亲身经历,或讲述别人的故事,或阐述自己的观点,让缺乏自信的同学读了你的文章后受到启迪,增强自信,战胜自我。”

2.学生写作心理的误区

当下学生的写作困境可用“谈写色变”来概括,对于写作的畏难心理与思维定势阻碍其真实情感的表达。他们认为写作只是教师布置的一项作业,而不是个体实际表达的需要,往往避难就易、敷衍苟且;亦或认为作文是给教师批改的,想要获取高分就得迎合老师的审美标准,因而常常“无病呻吟”“虚情假意”。

正如广西特级教师彭俊姣所说:“考生只要把平时背熟的几则材料,尤其把‘感动中国人物’的颁奖词套到作文里,似乎就可以得高分。但这些‘套作’的考卷,僵化且呆板,毫无真情实感、个性和创意。如果这样的‘投机取巧’也可以得到高分,那无异于给套作的行为以无声的示范。”教师应将生活“揉”进学生的习作中,引导学生正确认识写作的目的,在真实的生活中找寻本真、挖掘自我价值,从而摆脱“套中人”的桎梏。

3.“伪生活化”之下的无效写作教学

在应试教育的背景下,多数老师漠视学生的个性生活体验,往往让学生按照固定的模式写“保险文”,手把手教学如何开头、如何结尾,并要求学生套用所背诵的素材,给阅卷老师呈上一份“伪生活化”“精心准备”“投其所好”的“佳肴”。

“不知道教什么”是语文教师备课的最大困扰;“不知道教了什么”是语文教师课后的普遍感受,当下的写作教学正处于如此局面,教师对于作文理念的理解偏差造成了大量的无效教学。脱离学生的实际生活,强调要描写意义深远的大事;束缚学生的思维方式,主张应使用一波三折的情节;不顾学生的表达方式,要求需堆砌眼花缭乱的词汇……种种“套路”扼杀了学生自由表达的渴求。

二、写作生活化的教学策略

在作文教学价值取向的驱动与中考作文命题趋势的引导下,教师需采取有效的写作生活化渗透策略,纠正学生对于写作的错误认知,鼓励他们勇于摆脱“套中人”的写作陷阱,基于个体经验写出有真情、有个性、有创意的作文。

1.改变观念,让写作与生活接轨

学生在“升学写作”的观念下误认为写作是为了考试,如此僵化思维导致学生坐在教室里写出脱离实际的“想象作文”,大量套话俗材和虚情假意充斥着学生的作文。由错误观念导致学生对作文的认知扭曲,造成当下无效写作蔓延的局面,因此,教师需改变学生的观念,让学生在下笔之前正确地看待写作,从畏惧写作转变为接受写作,再进一步蜕变成热爱写作。依据生活化作文理念,可以设计如下语文活动,让写作与生活接轨。

(1)课前三分钟分享——“拾生活之花,酿人生之蜜”。凸显学生的主体身份,鼓励学生观察生活、思考人生、组织语言并大胆分享,在口语交际中潜移默化地提高学生的表达兴趣与能力,乐于和老师、同学们进行真挚的情感交流。学生在进行分享时,教师应耐心倾听并捕捉细节,引导学生发掘蕴含在生活片段中的真实美与文学美。

(2)写日记或周记。丰富多彩的课外世界可以开拓学生的视野、活跃学生的思维,在积极的生活中寻找、感受生活的点滴精彩能丰富学生的“习作源泉库”,通过寥寥数字或几段文字记载下来,养成动笔习惯,极大地促进学生对日常生活的吸收与内化。

(3)开展片段作文训练。片段作文因其短小精炼并具有训练针对性,能有效降低学生的畏惧心理,循序渐进地激励学生灵活表达。教师可通过对教材的研读,选择合适的片段,在日常语文阅读教学中渗透写作教学,引导学生对文本进行扩写、缩写、鉴赏与感悟等,让学生有文可依、有话可说,化解了不知从何入手的难题。

写作训练并不只局限于专门的作文课中,教师应帮助学生树立生活化作文的理念,从根本上改变学生对写作本真的认知,明白生活就是写作、写作应与生活“无缝衔接”,并让作文介入学生的生活,循序渐进地唤起学生表达欲望,让写作和说话一样自然而然。

2.学会“博采”“约用”与“迁移”

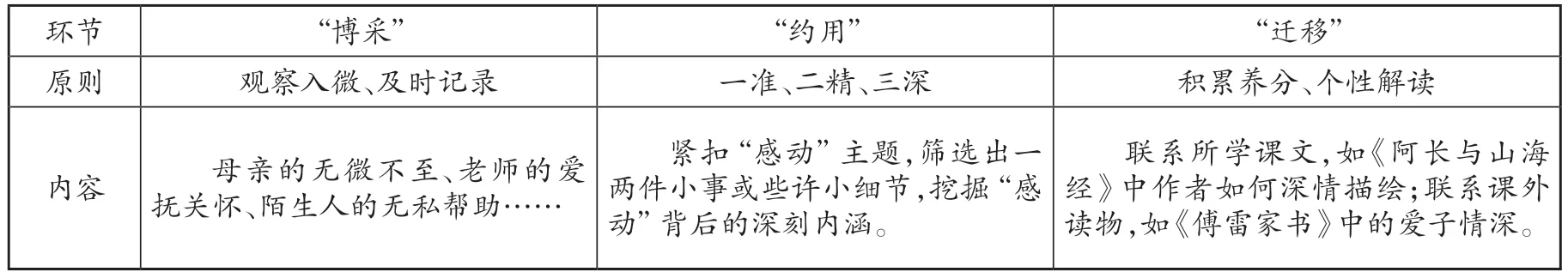

在更新写作观念之后,教师应引导学生从点滴日常中积累写作素材,懂得在“博采”的基础上“约用”的道理,学习把阅读中吸取的营养“迁移”到写作之中。以上三步骤基于学生对生活的观察与思考,在日常的语文教学中,教师需注意写作训练的环环相扣,鼓励学生留心记录生活素材并恰当选择,将阅读中所汲取的养分渗透进习作中。

(1)回归生活本真,做观察入微的有心人

套文现象泛滥的背后是生活储备的匮乏,虽亲耳所闻、亲眼所见,却没有真正地“闻”“见”于心。由此可知,做生活的有心人尤为重要,亲身经历的琐碎小事需要自觉地“博采”,在脑海里来回留下痕迹,切不可走马观花、抛掷脑后。生活不会主动跑进作文里,而需要教师鼓励学生养成捕捉生活镜头的习惯,及时地在笔记本上记录下来,定期翻阅并思考,下笔时学生便可借助大脑中的“素材百宝箱”,提取所需要的信息。

(2)筛选有效素材,做取舍得当的智慧家

正如袁枚在《随园诗话》中所说:“着意原资妙选材”,意为写文章需精心挑选素材,材料选得巧妙,才能凸显文章的价值。因此,教师需引导学生在浩如烟海的生活素材中,学会挑选与剪裁,去冗撮要,约而用之,改变套话连连、素材堆砌的写作现状。那么,如何对素材进行“约用”呢?首先,紧扣文章之“意”,准确选取与立意契合的素材;其次,比较素材内涵,讲究精炼而高效;最后,挖掘作文深处,摒弃空泛而肤浅的材料,“一准、二精、三深”层层递进,取舍得当,选材之妙便在于此。

(3)吸收阅读养分,做善于迁移的变通者

读是吸收,写是表达,倘若没有阅读营养的积累,文章便如同形销骨立,干瘪而没有生机。学生的阅读渠道主要来自教材以及课外读物,就文质兼美的语文教科书而言,教师可通过带领学生赏析写作技法、感悟文章思想等,在潜移默化间实现事实迁移和情绪迁移,引导学生结合自己独特的生活体验进行深度学习并培养语感,进而内化为自然流畅的表达方式,实现阅读与写作的相互借力。

以统编教材九年级下册《岁月如歌——我的初中生活》习作单元为例,可依据表1 中的三环节、三原则进行渗透教学。教师在日常教学中需引导学生留心观察生活,通过写日记、周记等方式记录下初中生活中的琐碎日常,抑或是通过课前三分钟分享环节激发学生对生活细节、社会见闻的好奇,为该单元的写作训练打下基础。教师需启发学生学会“妙选材”,选出认为最让人“心动”、有效联结文章立意的材料,比如围绕流淌在初中生活中的“感动”主题落实“一准、二精、三深”的选材标准,通过一两件令人感动的事件以小见大、抒己之怀,深层剖析感动背后的内涵与体会。

表1 写作生活化训练之“岁月如歌——我的初中生活”习作单元

3.创设生活情境,唤起学生对写作的真实体验

缺乏情境支架的协助,学生往往无从下手,因而趋易避难、敷衍了事,呈现假、大、空的“伪生活”套作。而通过具有兴趣性和挑战性的情境任务,让学生的嘴和手动起来,让学生的思维活跃起来,让学生的情感丰润起来。因此,教师需设计具体的生活情境,激活学生的内在共鸣,由此提高学生的写作驱动力,获得“情往似赠,兴来如答”的审美感受,真正落实写作生活化。

例如,统编教材七年级下册第一单元为历史人物集锦,教师可以设计表2 中的“今朝忆昔人”学习项目,通过创设生活情境,引导学生化身为颁奖者、杂志主编、纪念馆工作人员等角色,完成设计颁奖词、创作编辑手记和制作纪念方案等任务。

表2 写作生活化训练之“今朝忆昔人”学习项目

该学习项目需要学生阅读课文乃至大量的补充资料,对其进行梳理与整合、分析与探究、表达与交流。生活化情境任务难度递增、成果展现有所深化,从一段高度凝练的颁奖词到一套完整的设计方案,渗透了学生习作训练的阶梯性发展,情感与思想的激活也在此处落地生根,在情境任务中逐步彰显个体的真实体验与深度思考,学生写作生活化得以有效推进。

4.融合创新元素,拓展生活化写作的外延

真实的生活加上创新的写作是生活化作文的灵魂。写作生活化基于真实性原则,往往以真实世界为创作对象,但生活是一种“断片的美学”,用文字再现回忆的往事常常是残缺、不完整的。因此,教师可依据表2 的训练思路在日常教学中渗透作文创新理念,在真实写作基础上需增添文学性,掺杂创新色彩,合乎情理、生动有趣、意义深刻,表现个体独特的想象空间与审美鉴赏,由此创作出非套路作文。

(1)善用日常教学罅隙,有意触发想象

作文贵在有新味,最重要的是在于教师的触发功夫,善于抓住教学中的切入点,让学生大胆想象,对于写作的创新而言尤为重要。例如,《皇帝的新装》中听到小孩的真话后,皇帝回到宫中,大臣们会如何解释?而皇帝又会怎么做?《桃花源记》中在刘子骥之后又有人听闻桃花源的存在并孤身探寻,他能否找到桃花源?倘若找到之后,他又会做些什么呢?以有价值的问题作为支点,激活学生的深度思考与想象,鼓励学生用自己的理解方式去重建“断片的美学”,从中感悟写作生活化的魅力。

因此,教师在日常备课中,也应关注文本中写作训练触发点的挖掘,并引导学生在作品里走个来回,读出百般滋味,通过想象创作的形式,推断故事发展走向、斟酌情节的合理性。学生在想象的世界里获得自由言说、大胆创新的机会,内在的写作激情被巧妙激活。

(2)运用多种思维方式,激活学生的独特思考

学生的作文里缺少思辨、迷失自我,主体意识的丧失导致作文千篇一律、“套中人”现象泛滥。写作是一种运用主观思维去创造的活动,思维水平的高低很大程度上影响着作文的优劣,教师应鼓励学生多思考、多创造,学会运用逆向思维、侧向思维等方式,让作文焕发生命内涵与活力。

逆向思维,即打破常规,从对立的或完全相反的角度去思考问题。如作文题《一件平凡的事》,倘若仅从字面上去正向思考,往往只能写出平淡而无味的普通习作,思想枯竭、毫无新意。但是,如若能够运用逆向思维,基于真实的生活经验窥见被忽略的闪光点,剖析平凡深处的不平凡,克服审题障碍,打开思维闸门,创作灵感如同滔滔之泉。

侧向思维,也称“旁通思维”,指的是思维由此及彼,从侧向迂回地思考并分析。譬如,在探讨“你认为现实中的人是‘圆形的’还是‘扁平的’?”多数学生认为人是立体而多面的、具有复杂的性格,因而往往是“圆形人物”,例如纯真率性又满怀理想的白求恩、穷苦卑微又老实厚道的老王。但是,倘若从侧向发掘“扁平人物”存在的可能性,即源于有限视角窥见人物的单一特质,并结合当下社会“立人设”话题论证观点,便可巧妙地避开大道走小路,使作文出新出奇。

(3)意在笔先,挖掘作文的灵魂

“意犹帅也”,即思想统率着文章的语言与结构,好的立意彰显了作文的灵魂,具有直击人心的作用。优秀的文章总会在立意上花心思、下功夫,因此,教师也应重点引导学生在下笔之前心中有数,明确文章之“意”是否正确、深刻、新颖。

作文最基本的要求是立意正确,要有积极的生活价值观,即作者的行文态度明确、立场鲜明、思想无误,使读者受到一定的启发,万不可似是而非、模棱两可。更不可立意错误的情况,纵使语言再优美华丽,与标题背道而驰,也难以打动读者的心。

其次,行文立意需深远,即使是描写生活小事,也能够以小见大,注入真挚的情感。许多学生喜欢在结尾使用套话“我的心被深深地触动了,百般滋味萦绕在我的心头。”“这是一个‘大写的人’!内心深处的敬佩之情油然而生。”模式化的语言僵化了文章的立意,使得高潮环节所积蓄的情感顷刻间消失殆尽了,如果能引导学生将内容细节化,写出此情此景下具体的心理活动,融入个人的浓郁真情,找到文章常情之中的“新味”,文章的立意才会更加深刻。

改变当前的写作教学痼疾,帮助学生摆脱“套中人”的写作困境,教师应帮助学生树立写作生活化理念,从根本上扭转对写作的错误认知。在日常教学中用巧心、下功夫,引导学生留心观察生活、记录生活,形成自己的写作素材库,将积累的养分迁移到写作中,真正落实“博采”“约取”与“迁移”,并利用教学罅隙创设具体情境,激励学生多想象、多思辨、多求新,让写作“生活化”落地生根。