从医院看护到红军院长

何 小文

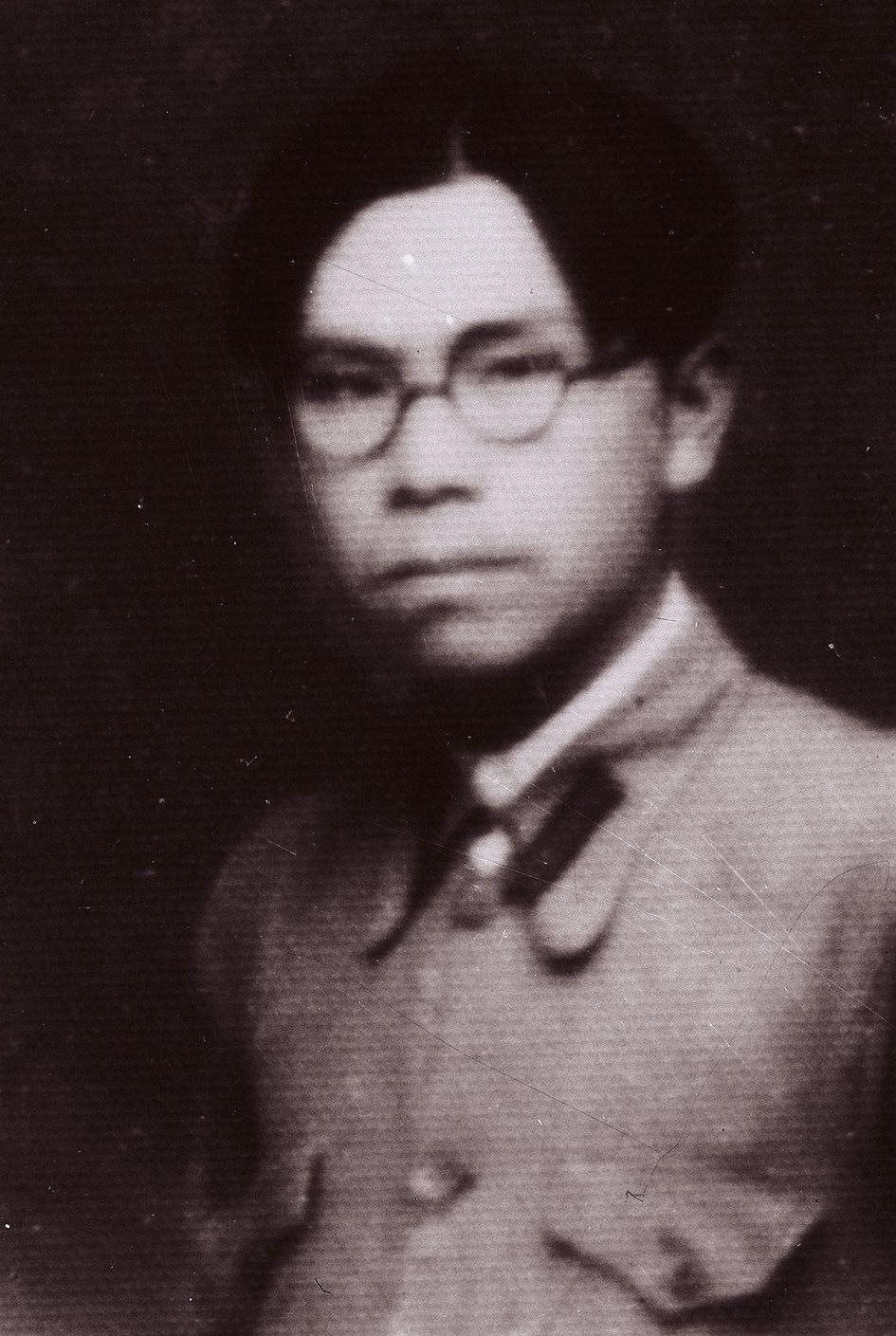

新中国成立后,中央军委在1955年至1965年期间,先后对仍在部队工作的解放军将领授予了军衔,其中就有王云霖。王云霖在16岁便参加革命,先后参加了北伐战争、南昌起义、湘南起义,随朱德、陈毅上井冈山,是我军较早的“医务官”之一。让我们一起来追忆这位不惧枪林弹雨的开国将军。

北伐战争时期的医院看护

王云霖,原名王庆华,1910年出生于湖南省衡阳县(今衡阳市)樟树乡樟树村的一个赤贫家庭。读过几年私塾后,在当地制秤行当学徒。1924年,经亲戚介绍,他在衡阳唐生智部队所属的一家陆军医院抬担架。1926年,16岁的王云霖加入叶挺独立团。入伍之初的王云霖并没有像有些文章所描述的“因有过在医院工作的经历,被安排军队医务处工作”,而是经过短暂的军训后,王云霖被安排到国民革命军中的战斗连队任医务上士。他随部队参加了攻克汀泗桥、贺胜桥等攻坚战,王云霖临危不惧,在这些惨烈的战斗中,背着小马枪和卫生包穿梭在战场上抢救伤员,经受着炮火的洗礼和考验。每天面对战友的牺牲,王云霖没有退缩,在战斗中表现很好。

北伐后叶挺独立团又进行了扩编。后来叶挺独立团还转战至河南驻马店、许昌等地。“宁汉分裂”后,他所在的部队回师武汉休整了数天,又出发前往九江方向。1927年8月1日下午,王云霖所驻部队在聂荣臻、周士第率领下发动德安起义后,于8月2日到达南昌,与八一南昌起义的部分部队会合。南昌起义部队在南下广东大埔时遭遇了失利,很多人的思想产生了动摇。对此,王云霖回忆道:“暴动后部队开到广东,我们师在三河坝,叶挺、贺龙部队在汕头。三河坝那一仗,开头打得还不错,后来就打败了。有的人走了,脱离了革命队伍……我们十几个人没有走。”1928年春,王云霖参加了由朱德、陈毅等领导的湘南起义。

之后,王云霖随部队到达井冈山革命根据地,同毛泽东领导的湘赣边界秋收起义部队胜利会师。1928年6月,王云霖经粟裕介绍加入中国共产党。关于上井冈山参加武装斗争的革命经历,王云霖这样回忆道:“在井冈山的时候,我一直是在第二十八团。当过营部士兵委员会的委员长。士兵委员会权力很大,什么事都要通过委员会。委员会每三个月改选一次,我只当过一任。我是在部队下山到东固才开始学医的。”“打永新时我在尖兵排,拿个梭镖。城外有个庙,庙里有敌人,我们摸过去包围,把他们抓住了。我年纪小,给我发了个马枪,比普通长枪短一些,打起来‘叭勾’‘叭勾’的,声音很好听。”从王云霖的回忆可以得知,跟随部队上井冈山后的他,因有实战经验,所以参加了在井冈山时期的五斗江战斗、三战永新城以及黄洋界保卫战等著名战斗。

不过在几次战斗后,伤病员急剧增多,部队当时缺医少药,恰好王云霖有过在地方医院当看护的工作经历,他旋即被调至第二十八团卫生队当看护,不久后他还升任为看护班长。此后在王云霖漫长的革命生涯中,他成为“红医”中重要的一员,并因此历尽艰辛,呕心沥血,为中国人民解放军的医疗事业和民族解放事业作出了贡献。

井冈山革命时期的“红色医生”

井岡山革命根据地初创时期,真可谓“万事开头难”,特别是医疗卫生事业,几乎是从“零”开始。这时的红军战士有三大苦:一是打仗苦;二是伤病苦;三是衣食苦。王云霖曾这样回忆道:“一开始没有医院,毛主席上了井冈山以后才有卫生队。医生只是几个中医,当时条件困难得很。”当时的医护人员主要采用中草药进行治疗。但是随着红军对敌作战次数增多,伤病员数量也急剧上升,加之有些伤病必须用西药,甚至需要医疗器械动大手术救治,因此,1928年夏,部队决定将红四军医务所由宁冈茅坪迁到井冈山的大小井。当时红军官兵们纷纷将平时发的伙食尾子捐献出来,并且自己动手,就地取材,在小井建成了这所杉木皮盖的屋面、全木质结构、上下两层共32间的红军住院部,取名“红光医院”。这所后来被称之为红军第一所正规的“野战医院”,其实条件是非常简陋的。“当时的楼板是很粗糙的,屋面也是杉皮盖的,没有倒板,从杉皮的缝隙间能看到天……当时医院的组织还不是那么健全,我们都是住在老百姓家里,大小五井、茅坪都住了伤病员……群众家里也很挤,有的伤病员就住在灰棚、柴棚里。1928年的冬天已经很冷了,医院的房子也建得差不多了,有二三十个轻伤员就卷了自己的东西搬了进去,他们的铺是几根木头支起来,上面放上几块板子和稻草就成了铺。之后大部分伤病员都搬进来了,重伤员住楼下,轻伤员住楼上。”红军干部萧明的回忆录也证明了当时医院的“苦情”。

此时,反动派不甘心多次失败,在加紧军事“进剿”的同时,又对革命根据地进行了残酷的经济封锁,使得红军医院不仅医疗物资全面紧缺,日常生活必需品也很缺少。那时,伤病员吃的是红米和南瓜。伤病员也没有床,大多睡在地上,下面铺些稻草,上面盖的也是稻草,有的在稻草上面再盖一块油布。一个班、一个排就这样挤在一起睡。这些情况,毛泽东和朱德等党和军队领导人是十分了解的。当时毛泽东对中央的报告这样写道:“作战一次,就有一批伤兵。由于营养不足、受冻和其他原因,官兵病的很多。医院设在山上,用中西两法治病,医生药品均缺。现医院中共有八百多人。”对于缺医少药的苦楚,毛泽东在报告中用了言简意赅的一句话进行概括:“医院伤兵,其苦更甚。”就是在这样艰苦的条件下,红军医院除了救治红军伤病员,还要担负向红军战士及老百姓宣传卫生常识的任务,并组织开展军民卫生运动,帮助群众进行传染病防治。另外,红军医护人员还热心为俘虏兵送医问药,更是彰显了他们的仁慈:“在红军医院里,同样给敌军俘虏中的伤病员治病。在井冈山上,这作为一条政策规定了下来。我们不仅口头上对敌人是这样宣传的,而且,在实际中也是这样做的。正因为这样,对敌军震动很大。”

王云霖是在这些医官俘虏的指导下开始学医的。他们看好王云霖,一是因为在这种特殊的战争条件下,有着较丰富看护经验的王云霖学习医术似乎水到渠成的事;二是因为王云霖在担任看护班长期间,对工作的认真细致以及对伤病的关心关怀,感动了大家。当然,这也深深感动到了段致忠等医官俘虏。王云霖在《回忆井冈山上的红军医院》里曾这样回忆道:“那时,医院里住了一个团级干部,伤在大腿上,夏天化了脓,护士给他挤脓,他觉得痛……我那时身体也不好,正在打摆子,我看到这种情况出来说:我来给你换药吧……我用手轻轻给他挤,挤不出就用嘴给他吸脓,那个味道真不好受。以后,就要我天天给他换药。”2021年7月18日,在井冈山参加党史学习教育的王云霖小儿子王继军告诉笔者:“在转变这些医患思想态度的同时,也得到了他们的赏识,所以,我父亲很快便在段致忠等原国民党医官的悉心培养下开始学医。”

1929年1月,为了打破敌人的第三次“会剿”,红四军决定实施“围魏救赵”策略,主力转到外线打击敌人。王云霖就是在这次战斗中以“军医”身份和其他6位医生随着主力突围的。到了1930年春,王云霖已成为红四军后方医院外科主任。也就是从那时起,作为外科主任的王云霖,基本上大大小小的手术都是他亲自操刀。因为当时部队不停转战,医院缺医少药的情况更为严重。那时没有麻醉药,伤员们都是凭着坚强的意志,忍着剧痛接受治疗。有的小战士疼得哇哇叫,王云霖就让他咬住毛巾、麻绳,边做手术边安慰他们。医疗物资匮乏,染上脓血的绷带也是洗干净、晾干、蒸后再用。王云霖和战友还经常上火线抢救、转移伤员,不少医务人员就牺牲在战场上。1930年5月,小井红军医院的医生为原红四军第十一师师长张子清做手术,当时张子清在战斗中左脚被子弹打中,一颗子弹卡在了踝骨上。为了取出这颗子弹,王云霖亲眼看着在没有麻醉药的情况下,医生操刀切开了张师长的踝骨,终于看到了那颗子弹,可是用镊子夹了几次,怎么也夹不出来。手术一共做了两个多小时,张子清几次痛得昏死过去,不过最后还是没能取出子弹。之后张子清因为伤势严重,牺牲在了永新县。王云霖在得知张子清牺牲的消息后异常悲痛,他常常感到自责:“要是我们的医疗条件好一些,医术再高一些,张师长就不会死了!”

“下山后,我父亲当了医院领导,但和普通军医一样,一直操劳在一线。”王继军和笔者交谈时如是说。1933年,年仅23岁的王云霖担任红军医院院长,后任第三后方医院院长、第三野战预备医院院长等职。

长征路上的“华佗扁鹊”

1934年10月,王云霖随红一方面军参加长征。长征前,王云霖想方设法,甚至通过部队中的“老关系”——在中央苏区任后勤干部的老战友为长征战士筹集药品。在长征途中,王云霖既是优秀的指挥员,也是英勇的战斗员;既是部队卫生医疗保障的组织者,又是救死扶伤的参与者。

长征初期,医疗物资还能保证医疗的需要,到后来药品全用光了,但战斗和行军中需要救治的伤病员越来越多。特别是部队进入川黔远离革命根据地后,情况更加严重。面对巨大的困难和压力,王云霖带领医疗团队寻访苗医、藏醫,甚至干脆请当地的土郎中帮忙为红军战士们疗伤。有时他还就地取材,用中草药以土办法为伤病员疗伤治病,克服了医药奇缺等困难,挽救了大批红军战士的生命。在极端艰险的条件下,他还身先士卒,舍生忘死,始终站在战斗第一线,在枪林弹雨中抢救出无数伤员,及时为他们做手术,机智果敢地想尽一切办法救治掩护转移伤病员。王云霖那时已是领导干部,但他经常把自己的马让给生病的小战士和体力不支的女战士骑。一位叫孙克的14岁四川女孩,在一家被敌人杀害后投靠了红军,跟随红军部队一同长征,又饿又病,躺在路边奄奄一息。王云霖给她治疗,用担架抬了她整整一个星期,女孩奇迹般地好转了。长征途中,这样的故事还有很多。据王云霖的子女回忆,新中国成立后有不少红军叔叔阿姨来到家中看望父亲,都说父亲是他们的救命恩人。

长征胜利到达陕北之后,王云霖先后任第一兵站医院院长等职务。1937年9月,王云霖参加了著名的平型关战役,并与吴树隆等参加了对参战受伤的八路军指战员的抢救和治疗。后转战在太行山根据地,患病的王云霖依然坚持带病工作,并与德国大夫汉斯·米勒一同战胜了斑疹伤寒对部队的危害,被评为“特等模范”。这一时期,王云霖还与外国反战同盟的医学专家并肩作战,进一步发展壮大我军的医疗队伍,培养出许多优秀的红色医护工作者,出生入死地为革命战争服务,为我军的卫生事业立下了不可磨灭的功绩。

此后,王云霖无论是在抗日战争时期历任晋冀鲁豫军区卫生部部长、模范医院院长、纵队卫生部政委,甚至是在解放战争后调到地方,担任石家庄市卫生局局长,乃至新中国成立之后再回到部队,担任华北军区空军后勤部第二部副部长兼卫生部部长,他都非常关心军队医疗保障事业的发展,注重发现和培养医药卫生人才。其间,虽然战时医务制度存在不完善之处,但王云霖依然为军队医疗卫生事业作出了极大贡献。二十世纪五十年代,王云霖回过老家省亲,地方组织要为他配备几名工作人员和一辆车,王云霖得知消息后谢绝了车辆和当地领导的陪同。他叫亲人准备几双草鞋,穿着草鞋走亲访友,还给当地特别困难的群众送去慰问金。王云霖还十分关心革命后代,经常为中小学生讲革命历史,进行革命传统教育。

1955年,年届44岁的他,被中央军委授予少将军衔。1988年,王云霖荣获二级红星功勋荣誉章。1993年1月16日,王云霖因病去世,享年83岁,但这位不惧枪林弹雨的“红军院长”,永远活在人们心里。★

题图小井红军医院旧址

责任编辑/程芳池