学生自主发展的基础素养及其小学分段培养目标

叶宝祥 毛齐明

(1.武汉市恒大嘉园学校,湖北 武汉 430079;2.华中师范大学教育学院,湖北 武汉 430079)

培养自主发展的学习者,一直是教育的不懈追求。20 世纪70 年代,《学会生存》就前瞻性地指出,“未来的学校必须把教育的对象变成自己教育自己的主体。受教育的人必须成为教育他自己的人;别人的教育必须成为这个人自己的教育”[1]。如今,“教是为了不教”也已成为中小学教育者的共识。但不可否定的是,这种观念较多停留在口头,真正转化为实践的较少。其中一个重要原因就是,很多教师并不清楚,把学生“教”成什么样子,才能达到“不教”的目的。即学生要具有哪些基础素养,才能成为自主发展的人。这个前提性的问题不解决,基础教育就无法为人的终身发展奠定必要的基础。本文拟结合前人智慧和笔者在学校实践中的探索,对小学阶段学生在自主发展方面所应形成的基础素养及相应的培养目标进行探索,为相关研究提供借鉴。

一、自主发展的基本维度

自主发展,指无需他人过多指导或干预而能把握自己发展方向,主动有效地追求进步,实现自我成长的过程。纵观历史发展可知,相关研究一直未曾中断过,只不过,在不同时期人们所持观点会有所不同。大致而言,典型的观点可概括为三类:

第一,自主发展是基于理性自由的发展。这种观点在柏拉图的哲学思想中已有反映。柏拉图在其三灵魂说中明确指出,灵魂由知、情、意三部分构成,而理性是最基本的人性部分。当理性管控其他两部分灵魂时,生命的马车才不会迷失方向[2]。因此,柏拉图所谓的自主发展是理性引领下的发展,它要求摆脱情感和欲望的控制,保持人的本性。在此基础上,康德明确提出了理性自由的思想。康德认为[3],发展就是摆脱不成熟状态,而“不成熟状态就是不经别人的引导,就对运用自己的理智无能为力的状态”。教育的目的是帮助个体摆脱这种无能为力的状态,达到理性自由,即“为自己而思考”。康德认为,只有当我们充分利用自己的理性时,才能自主地为自己设定规范,克制情感冲动,走向真正的成熟。也只有这样,我们才能独立于外在规范,把握自己的发展。

第二,自主发展是基于自我实现的发展。与康德不同,浪漫主义重视激情和情感,主张培养独一无二的自我。弥尔(Mill J.M.)认为:“渴望和冲动是人之本性的表达,它们在自己的文化中得到培养和修改。一个拥有渴望和冲动的人,才是有性格的人。否则,就如同蒸汽机一样,没有性格。”[4]从这个角度来看,自主发展就是根据人的“内在召唤”而发展,它要求摆脱他人的束缚,成就真实的自我。与之类似,人本主义也从人的自身需要出发,将发展目标确定为“变成人”。其最高级形式就是“自我实现”,即发挥潜能、实现理想。当罗杰斯用非指导性教学来阐述这种自主发展的过程时,其核心理念就是让学生自己承担学习责任,实现自我发展。[5]

第三,自主发展是基于生活自主的发展。与先前学者所关心的宏大理想不同,美国当代自由主义者赖克(Reich R.)等人提出了“最低要求的自主”(minimal autonomy)。这种自主不追求在政治理论的大厦中发挥重要作用,而是关心个体如何过日子。所谓“最低要求的自主”,就是要个体能在生活中做自我决定的人(self-determing),能够从一大堆选项中做出自己的选择。正如赖克所言:“当我们判断一个人是不是自主的行动者或主体时,我们是想问他能在多大程度上过他自己渴望的生活,从事自己的事业、实现自己所看重的价值、愿望、信仰;我们是想问他是否可以展示一个自主的性格,即能否坚持自己美好的生活观。”[6]因此,在他们看来,自主发展可以不要求个体去实现远大理想或完全做到自我实现,但要求我们至少能在生活中具有自我决定的意识与独立生活的能力。

上述观点包含了前人宝贵的哲学智慧,可为本研究提供重要依据。综合视之,不难发现,自主发展本质上是个体对自由的追求,旨在成为自己的主人,掌握自己的命运,实现自我价值和过上自己渴望的生活。但是,人的发展往往会遇到多种内在或外在的束缚与依赖。因此,真正的自主发展就是要挣脱它们,回归自己的主体地位。

从观点一来看,自主发展的关键是“自律”。即摆脱情感冲动的束缚,使自己不像其他动物一样,受内在冲动的控制。只有自律的人,才能够约束自己的行为,形成良好的情感、态度和价值观;只有自律的人,才能克服自己的懒惰,不懈地追求进步。这种理性的自律,正是人不同于动物的关键,也是人之为人的根本。

从观点二来看,自主发展就是要摆脱各种外在压力,将自己内在的潜能发掘出来。只有这样才能够成为自己发展的主体,而不是人云亦云、随波逐流,以至于失去自我。其中一个重要维度就是“自明”,即认识自己。只有当个体真正明白自己的潜能、兴趣和需要时,才能真正确定自己的发展目标。同时,另一个重要维度是“自信”,即对自己的发展充满信心。只有自信的人,才具有较强的自我效能感,敢于迎接挑战、能维持长久兴趣、乐于通过深度参与多种活动促进自我发展。[7]

从观点三来看,自主发展就是要摆脱他人的控制和对他人的依赖,自己决定自己的生活方式,形成独立生活的能力,而不是完全由他人包办代替。从这个角度来看,首先,它要求个体能够在生活中做到自我决定,即“自决”。自主决策能使发展真正建立在个体内在的兴趣上。哲学家金(King L.)所提出的“自主原则”就指出:“让人们自行选择,除非我们比他自己更了解他的兴趣。”[8]其次,它要求个体能够在生活中做到独立自主,即“自立”。缺乏必要的自立能力,就无法在生活中做到自主发展。

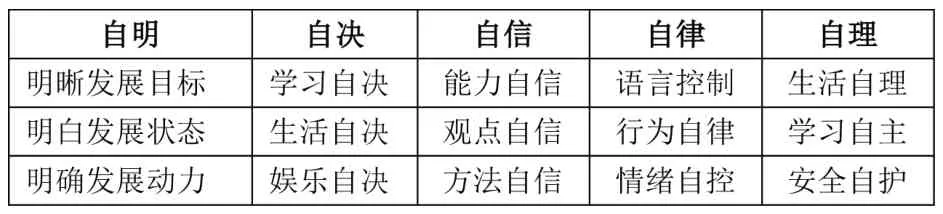

综上,自主发展的基本维度可概括为五个方面,即“自律”“自明”“自信”“自决”和“自立”。有了这五个方面的素养,个体就能够做到自主发展。

二、小学生自主发展的基础素养

前人的探索为我们确立了自主发展素养的基本维度,但是,这些素养在小学阶段应该如何阐述,尚需进一步研究。

在整个教育体系中,作为基础教育之基础的小学,其最基本的功能就是使学生具备自主发展的能力,为其终身发展奠基。因为,终身发展就像一个人独自进行漫长的旅行一样,需要具有明确的自我定位(自明)、自我决定的能力(自决)、强大的信心(自信)、坚定的意志(自律)、独立的能力(自立)等。显然,这与前述自主发展的基本维度是一致的。

当然,我们不可能期望小学生在这些方面都能达到成熟程度,但必须在每个维度上为其发展奠定基础。因此,我们将其在小学阶段的素养称为学生自主发展的基础素养。同时,由于“自立”在小学阶段要求太高,在此将其定位为“自理”。

那么,在当代小学阶段,自主发展各个维度上的基础素养应该如何界定呢?以下略作阐述(各维度的顺序根据终身发展的需求稍作调整)。

第一,自明。根据发展的基本维度及自明与发展的关系,可将小学生自明的基础素养确定为三个方面:一是明晰发展目标,即学生能够明白自己在学习和生活方面所要达到的理想状态。其关键不在于树立高远而稳定的目标,而在于要求学生在不断树立适当目标(可能是很小、很具体的目标)的过程中,形成自己确立目标意识和为完成目标而不懈努力的精神,避免所有事情都等着父母或教师来安排和督促完成。二是明白发展状态,即学生能够认清自己在学习和生活中的进步与不足,逐步形成自我反思和自我评价的意识与能力。三是明确发展动力,即学生能够了解自己发展的动力来自哪里、动力是否充足、如何增强发展动力等。

第二,自决。从人的活动对象来看,小学生的活动主要来自学习、生活和娱乐,因此,其基础素养可包括三个方面:一是学习自决,主要指学生能够在学习活动中体现出其主体性,自觉成为学习的主人,能够在自主学习的过程中自己选择学习内容、时间和方法等。二是生活自决,指学生在面对生活中的诸多可能性时(如饮食、衣着、玩伴等),能够做出正确的选择,形成健康的生活习惯。三是娱乐自决,指学生无需成人陪伴而能正确选择娱乐的方式、时间和伙伴,形成健康的娱乐习惯。

第三,自信。从自信的对象来看,小学生的自信通常包括三个方面:一是对自己的能力有信心,相信通过自己的努力能够克服困难、完成任务和取得成功;二是对自己的观点有信心,有一定的主见,不盲从他人,甚至能够质疑他人的观点;三是对自己所采用的方法有信心,在决定了行事方法之后,能认真地试行,不随意屈从于他人。

第四,自律。根据自律的对象不同,可将小学生自律的基础素养分为三个方面:一是语言控制。二是行为自律,如举止文明、具有良好的行为习惯等。三是情绪自控。

第五,自理。教育的最终目标是让儿童逐渐摆脱他人的帮扶而走向独立,包括生活和学习等各个方面。在小学阶段,通常包括生活自理、学习自理和安全自护等方面。它既是一种能力,也是一种态度。

综上所述,自主发展在小学阶段的基础素养可概括如下(表1):

表1 小学阶段自主发展的基础素养

三、促进学生自主发展的小学分段培养目标

研究学生的自主发展,除了阐明其基础素养外,还须将其转化为具体的培养目标。否则,就无法对教育发展起指导作用。显然,将素养转化为具体的培养目标,至少需要两个方面的努力:一是从理论角度,充分运用教育学、心理学等方面的相关原理,从小学生身心发展的特点和教育学的规律入手,进行分段设置。二是从实践角度,在实际运用过程中进行尝试和调整。正是基于上述考虑,研究团队与实验学校一起,通过三年合作研究和不断调整,最终形成了如下分段培养目标。

第一,自明。在明晰发展目标方面,小学生确立目标的意识与能力是逐步发展的,遵循一个从具体到抽象、从当前到长远、从小目标到大目标的过程。因此,在低段可侧重于完成教师或家长布置的任务,中段可让他们在成人帮助下制订半年目标,高段则可使其适当展望未来,初步确立后期发展方向。在明白发展状态方面,由于其核心是自我评价,根据小学生独立进行自我评价能力较弱的特点,可在低中高段分别侧重于借助成人、同伴和评价表来认识自己。在明确发展动力方面,可依次从自己兴趣、成人期望和责任意识等角度明确发展动力(见表2)。

表2 自明的分段培养目标

第二,自决。在学习自决方面,根据决策的难度不同,可依次培养其在学校学习任务、兴趣学习活动和学科自主学习活动等范围内进行决策的能力。在生活自决方面,小学低段学生更在意的是吃的问题,此时可培养其正确地选择零食和其他食物的能力;至中段时,他们开始关注自己的形象,可培养其选择衣着、保持良好形象的能力;至高段时,可培养其安排某些活动的能力。在娱乐自决方面,低段主要是要求能够正确选择游戏的方式、时间和玩伴;中段能够自己选择一些健康的娱乐活动;高段能够自己策划游玩等小型的娱乐活动(见表3)。

表3 自决的分段培养目标

第三,自信。在能力自信方面,根据其发展程度可分为三个层次:首先,面对困难不害怕;其次,不仅不怕困难,还能够主动迎接挑战,承担具有困难的任务;最后,不仅不怕别人交给的任务,还能自己设定任务,追求成功。在观点自信方面,首先,要求学生遇事有想法;其次,要求学生能够坚持自己的主见,不人云亦云;最后,要求学生敢于质疑,不盲从他人甚至权威的观点。在方法自信方面,首先,要求学生遇事能够积极开动脑筋、想办法;其次,要求他们能够在想出办法后,相信和试行这种办法,不轻易放弃;最后,可要求他们客观地看待自己的方法,不断改进,以增强对于自己方法的信心(见表4)。

表4 自信的分段培养目标

第四,自律。在语言方面,可从不说脏话到不说谎话,再到信守承诺,分阶段设置培养目标,逐渐提升学生语言自律的能力。在行为方面,可采用从易到难的顺序,使学生从依靠他人告诫来约束自己,到依靠章纪来约束自己,再到通过自己的要求来约束自己。在情绪方面,自主发展的过程可能会经历认清好与坏的情绪、适当表达自己的情绪、控制消极情绪等不断上升的阶段(见表5)。

表5 自律的分段培养目标

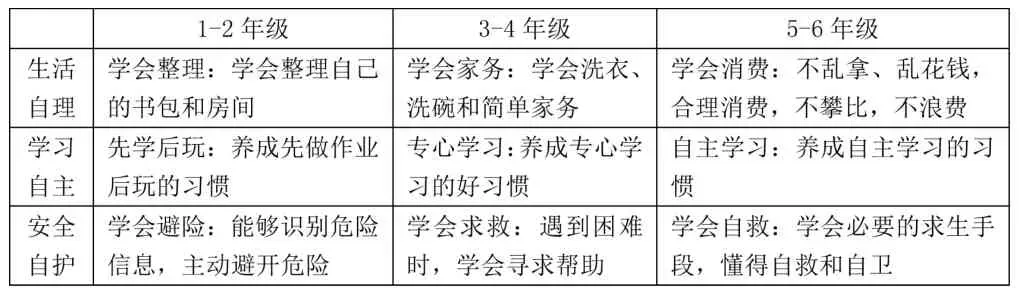

第五,自理。自理是小学阶段培养的重要目标,生活方面包括内务、家务、消费等多个方面,在不同阶段可有不同表现。其基本变化是从个体自身到周围环境(如从内务到家务等)、从易到难(如从按父母指定买东西到自己进行理性消费等)。学习自主方面则主要是从小的习惯开始(如先学后玩),最后到全面的自主学习。安全自护方面,从易到难可在低、中、高段分别侧重于学会避险、求救和自救等方面(见表6)。

表6 自理的分段培养目标

经过三年的打磨,上述基本素养的设定被证明是合理的、有序的、自洽的,共同构成一个相对完整的自主素养的目标系统。近十年的实践也证明,依照这五个维度,借助有效的、系统的方法手段,是能有效培养学生自主学习的基本素养的。同时,根据这些基本维度,不同阶段的不同学校可以根据实际情况,灵活设定具体目标,分段培养学生的自主学习意识与能力。