中外合作办学模式下高校“三全育人”协同机制优化探析

谭鸿予 孙萍 张亚楠 张琴

摘要:中外合作办学作为我国高等教育的重要组成部分之一,承担着培养国际化人才的重要使命。在高校“三全育人”协同育人机制顶层设计缺位、协同育人主体孤立脱节、协同育人平台联动不足的大背景下,中外合作办学院校应结合自身特点,以立德树人为导向,以马克思主义理论为指导,通过顶层设计落实育人责任、整合社会资源、引入科学的评价机制等途径,打造多层次的育人体系,优化“三全育人”协同机制,开展全员、全方位、全过程的通力协作。在教育理念、平台、制度、资源等多个维度协同推进“三全育人”,形成联动育人、精准育人、阵地育人、社会实践育人合力系统与良好的教育机制。推动中外合作办学模式下的思想政治教育更加科学化、规范化和高效化,为培养具有浓郁的家国情怀、宽广的国际视野、深厚的专业基础、突出的创新实践能力的现代化人才提供理论基础和实践指导。

关键词:中外合作办学;“三全育人”;协同机制

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:1005-2909(2022)01-0202-10

一、“三全育人”視域下高校中外合作办学协同育人的必要性

中外合作办学已成我国高等教育的重要组成部分之一,承担着培养具有大格局大视野的国际化人才的重要使命。坚持社会主义办学方向,坚持“立德树人”根本任务,整合各方资源,聚焦重点,构建“三全育人”模式,是提升中外合作办学高校教育质量和国际影响力的有力保障。2017年2月,中共中央国务院印发《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》,提出“坚持全员全过程全方位育人”。2017年12月教育部印发了《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》,再次强调“坚持协同联动”,并提出“切实构建‘十大’育人体系”,把破解高校思想政治工作不平衡不充分问题作为目标指向,着力构建一体化协同育人体系,打通高校育人“最后一公里”[1],大力推动高校思想政治教育协同的理论和实践创新。在此背景下,完善和优化高校思想政治教育协同机制,是推动高校中外合作办学思想政治教育走上科学化、规范化、高效化的必经之路[2]。

(一)“三全育人”理念的内涵

“三全育人”是围绕立德树人这一根本任务,按照育人主体、育人时间、育人空间三个维度构建起来的育人模式和育人机制,它强调学校要从全员、全过程、全方位协同联动育人资源和平台,形成“人人育人、时时育人、处处育人、事事育人”的良好局面,提升育人质量[3]。具体来说,深入实施“联动育人工程”,组建协同育人队伍,实现全员育人;深入实施“精准引领工程”,构建科学的育人体系,实现全过程育人;深入实施阵地建设工程,拓展育人空间,实现“全方位育人”。

(二)普遍联系理论和协同理论是构建“三全育人”协同机制的理论基础

马克思主义的普遍联系理论和霍尔曼·哈肯的协同理论为高校思想政治教育协同育人机制构建提供了理论依据。

第一,马克思主义的普遍联系理论认为,“一切事物、现象之间以及事物内部诸多要素之间是相互依存、相互影响、相互制约和相互作用的,整个世界是相互联系的整体” [4]。这就要求我们看问题要坚持联系性、坚持全面性。高校学生思想政治教育是一项具有重要性、复杂性、多样性的教育实践活动。在这个教育活动中,各个环节、各个方面相互联系,互为存在和教育条件,是一个普遍联系的有机体。如果在学生思想政治教育中,只注重某一环节或某一教育手段的运用,不懂得用联系性和全面性的观点看待问题和处理问题,那么教育效果必然受到影响,甚至影响整体育人功能的发挥。因此,马克思主义普遍联系理论为推动和深化高校思想政治教育协同育人机制研究提供了科学的理论依据和重要的指导方法[5]。

第二,德国著名物理学家霍尔曼·哈肯在《高等协同学》著作中提出了协同学的基本理论和观点。协同学的根本理念强调各个子系统的相互协调配合,把事物从无序到有序转变,围绕目标同向同行协力运作,实现系统要素的聚合放大, 产生1+1>2的协同效应[6]。把协同理论运用到高校教育中去,就是要挖掘高校思想政治教育各元素、各平台之间相互联系、相互渗透的共同作用,从整体性和全局性出发,探寻这一机制内部各系统间的协同机理,避免承担育人作用的各子体系出现割裂、脱节,以促进大学生思想政治教育效果的提升[5]。

(三)构建“三全育人”协同机制是中外合作办学模式特点的现实需求

中外合作办学项目,办学双方追求目标和价值不一致。我国高校开展中外合作办学项目是为了学习国际先进的教育理念、教育手段和方法,最终目的是为国家培养德才兼备、具有国际化大格局大视野的合格建设者和接班人。外方合作办学,考虑更多的是提升和扩大学校的知名度、影响力,以及最终获取的利益,同时输出其意识形态和西方文化,扩大其渗透力[7]。

外方教育模式(课程体系、课程设置、教学风格及方式)和传统教育模式的冲突,再加上全英文教学等,导致学生学习压力相对较大,对于缺乏自我约束、自我规划、自我学习能力,习惯于被动接受教育模式的部分学生而言,无疑是一个较大的挑战。

中外合作办学学生在享受优质教育资源的同时,多种价值观和多元文化的冲击,容易给学生带来迷茫。当前是信息提供大于信息需求的时代,世界文化多元化趋势和中西方文化交流不断增强,在此背景下,信息的呈现形式是多角度、多元的,学生的思维和价值观也因此而多元化。中外合作办学的外籍教师也会将不同的文化、思想意识、价值观带到课堂上,本就思维多元化的学生,当他们突然处在更多元、更多层次的文化中,会因为标准不明或底线意识不强而不知所措,思想观念将受到不同程度的影响[8]。

在办学理念目标和价值不一致、传统教育模式和外方教学模式冲突、多种价值观和多元化的文化交融的冲击下,如果缺乏引导和教育,学生的行为和思想将可能产生混乱;因此,引导学生、关心学生,在中西方思想与价值观的碰撞中坚持社会主义核心价值观,培育和提高学生的道德构建能力,是中外合作办学必须面对的现实问题。

二、当前中外合作办学协同育人现状

(一)协同育人机制顶层设计缺位

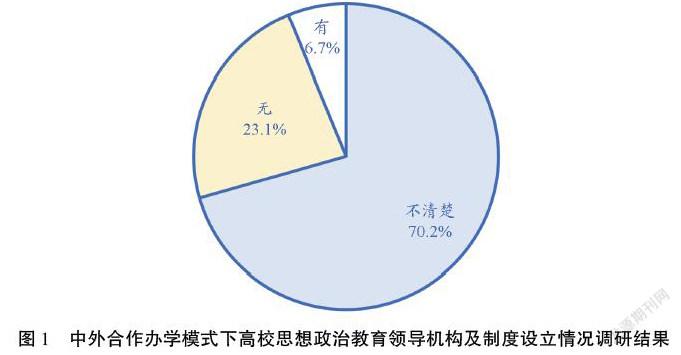

协同育人是未来高等教育的必然趋势,高校要形成“全员、全过程、全方位”育人局面,形成教育合力,产生协同育人的效应。目前高校依据《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》精神,开始重视协同育人,但在具体的运行中效果甚微,特别是中外合作办学模式下思想政治工作协同机制总体来说处于不断完善和发展的阶段。在中外合作办学模式下,一些高校的领导层还没有深刻认识到协同育人在思想政治教育工作中的重要性,以至于制度保障、评价机制,人、财、物的配备完善等落不到实处。对中外合作办学模式下高校思想政治教育工作协同机制现状调研(网上、调研、问卷)发现,仅6.7%的高校设有比较完善的思想政治教育领导机构及制度,23.1%的高校没有比较完善的思想政治教育领导机构及制度,70.2%的高校对此表示不清楚(如图1所示)。

(二)协同育人主体孤立脱节

履行和承担思想政治教育的组织者、发动者、实施者都是思想政治教育的主体[9]。中外合作办学教育主体包括辅导员、班主任、班导师、思政课老师、党政团学干部等专兼职思政队伍,同时还包括中外方教辅人员、行政人员、后勤服务人员以及其他课程老师。

按照“三全育人”的理念要求,中外合作办学的教育主体要强化育人意识,相互配合,共同担当育人责任,切实推进高校思想政治教育工作。目前高校思想政治教育工作的协同现状存在教育主体合力不足、教育过程衔接不够、教育主体之间孤立脱节的现象。实际调研结果显示,各育人主体对各自的育人职责边界及相互关系认识不清;育人主体间缺乏沟通协作,出现各自为政、推诿缺位、低效重复等条块分割现象,不仅没有资源整合、优势互补,形成教育合力,甚至出现教育效能的相互损耗和抵消[2]。

(三)协同育人平台联动不足

高校思想政治教育工作涉及校内校外、线上线下多平台、多层次、多领域的教育引导和管理约束,不同层次的领域和平台相互联系、相互作用,构成了一个立体的育人体系。特别是在中外合作办学模式下,高校思想政治教育工作不仅是学校的教育职责,也是一项社会性工作。高校外部有着丰富的育人资源和平台,例如家庭、社会、企业、政府等,但因缺乏相应的激励和保障机制支持,教育主体平台之间缺乏内在和外在动力,导致联动不足,柔性教育和刚性管理等不同教育主体平台各自为政、相互脱节,没有形成协同育人意识。

三、中外合作办学模式下“三全育人”协同机制优化途径

(一)顶层设计落实育人责任,保障育人效果

协同教育机制是指高校各教育平台与教育要素以信息、资源、能量等为载体,通过共享、协商、组织、调配、合作等协同途径,共同围绕目标运作,以实现教育功能与教育实效的最大化[10]。因此,在中外合作办学模式下,高校领导层须站在整体和全局的高度,以“三全育人”理念为指导,做好协同育人机制的顶层设计规划,使高校内部各育人单位和主体明确共同的育人责任和目标,在思想政治教育过程中,形成默契、互补、融为一体的良性育人机制,以创新中外合作办学思想政治教育的方式方法。

1.頂层规划是协同育人的原动力

协同育人机制顶层规划包括信息与决策、资源与技术、载体与方法、动力与监督等,旨在指导高校思想政治教育协同育人机制的运作及规划,成为高校协同育人的原动力。在中外合作办学模式下,要丰富中外合作办学思想政治教育的内容和渠道,协同育人机制顶层规划要重点把握以下两点:(1)根据中外合作办学的特点,确定培养目标为整全(既有知识,又有文化)、汇通(融会贯通知识技能)、卓越(思想先进、能力优秀)和担当(使命担当、责任担当),以该目标为导向构建协同育人机制;(2)协同育人的中心环节、核心途径是探索科学的社会主义核心价值体系教育,增强大学生人文素养,加强中西方文化教育的比较,厚植家国情怀,搭建具有国际视野的思想政治教育工作平台。

2.制度完善是协同育人的关键

在“三全育人”的理念下,按照中央国务院和教育部发布的《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》的指导精神,建立健全协同育人目标管理制度。例如:《中外合作办学大学生思想意识形态教育指导》《中外合作办学大学生思想政治工作目标与要求》《中外合作办学模式下思政课教师与非思政课教师协同育人机制及指导意见》《中外合作办学模式下教学管理与学生管理协同育人联动制度》《中外合作办学模式下育人与服务相结合的管理机制及具体实施规定》《中外合作办学模式下育人与管理相结合的全员育人制度》等,以制度的形式明确各教育主体的育人职责,以及更为具体的人财物配套保障制度、党政团学部门关于协同育人的定期联系会议制度等。这些制度不仅对协同育人工作的开展具有指导性、规范性和程序性,同时还具有鞭策性与激励性,以此推动中外合作办学模式下协同育人机制的有效平稳运行。

3.专门的组织机构是协同育人的保障

中外合作办学模式下高校“三全育人”协同机制应成立专门的组织机构,统一部署,严抓落实,形成党委统一领导、各级齐抓共管的育人机制。一方面,组织机构运行要坚持高校党委领导的原则(这是高校思想教育政治工作的前提)、坚持以学生为本的原则、坚持解决思想问题与解决实际问题相结合的原则[10]。另一方面,必须建立“多元共治”的育人平台,如:专业教育和思政教育的联动渗透平台,管理育人、服务育人平台,高校思想政治教育网络协同育人平台等。组织机构在协同育人实施环节中,注意控制调节各育人主体、平台的衔接与融合问题,使全员育人落到实处,实现主渠道和立体化育人同向同行。最后,畅通高校协同育人机制的意见反馈渠道,以适时调整改进中外合作模式下协同育人机制。

(二)以马克思主义理论为指导,优化“三全育人”协同体系

在马克思主义普遍联系理论的指导下,遵循整体性、协同性、动态性原则,根据思想政治教育工作的主体、客体特征,从全员、全过程、全方位三个维度,深入实施“联动育人工程”“精准引领工程”“阵地建设工程”,打造一个完整的、系统的中外合作办学模式下思想政治工作协同育人体系。

1.实施“联动育人工程”,实现全员育人

首先,建立思想政治理论教师与专业理论教师、通识素质课教师协同育人机制。定期开展思想政治理论教育培训,建立思想政治理论教师与非思想政治理论教师的沟通渠道,使思想政治教育的育人理念、育人目标深入非思想政治理论教师的心中;通过不断挖掘课程思政与思政课程同向同行的育人元素,把课程中的思政观念与专业知识、综合素养一同植入学生心里,以此提升中外合作办学的课程思政和思政课程教育质量,满足学生全面发展的需求。此外,在中外合作办学模式下,充分利用外方先进教育与管理理念,帮助学生成为具有宽广视野和多元化思维的国际化人才。加强与中外合作办学外方教师的沟通和交流,促使其了解中国文化和中国特色社会主义核心价值观,结合中国国情和学生的特点,通过显性与隐性的渗透,使其教学内容和方式符合中国培养社会主义建设者和接班人的教育目标,让学生在学习知识的过程中,既感受文化差异,又增强价值判断力、民族荣誉感和归属感。

其次,把育人与管理相结合,强化科学管理育人的保障功能。吸收中外合作办学中外方先进的教育和管理经验,摒弃保姆式教育,将精细化管理和独立性培养相结合,规范管理的严格要求和润物无声的教育方式相结合。中外合作办学的特殊性要求管理者(辅导员、教辅工作人员、党政团学管理工作人员)树立终身学习和创新理念,具备良好的职业道德和职业素质,熟悉国外的教学、管理和文化特点,提高管理水平,转变管理理念,在管理中坚持育人导向、体现育人宗旨。管理者要落实高校立德树人的根本任务,必须以身作则,塑造良好的道德榜样,用自己的优秀品质和行为直接影响大学生,对大学生开展思想素质教育。管理者要在管理中以大学章程为蓝本,建立完备的现代管理制度,在完善内部治理的同时,做到以学生为本,重视学生的需求、特点及思想动态,充分利用科学的管理方法,营造良好的管理模式和氛围,在管理中提升大学生的思想素养。

最后,将育人与服务相结合,优化服务育人体系。服务育人主要是把服务质量的提高与育人理念的融入相结合,通过树立服务育人意识、营造服务育人氛围、创新服务育人举措、丰富服务育人资源,将服务育人贯穿于高校服务全过程[11]。引导高校宿舍管理人员、食堂服务人员、校医院的工作人员,以及学校的水电管理人员和园丁等,结合中外合作办学学生的特点,服务学生、贴近学生,用自身的优秀品质和行为影响学生,启发学生思考。因此,加强服务队伍建设,注重服务人员培养,优化服务队伍,将服务育人理念植入其思想,提高服务人员的育人意识。

2.实施“精准引领工程”,实现全过程育人

习近平总书记强调“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学的全过程。”因此,中外合作办学模式下思想政治教育要致力于构建从学生入学到毕业全过程的育人机制,并且各阶段连贯、各环节紧扣为人师表、教书育人、立德树人,做到精准育人。

首先,啟动“大一启航教育工程”,健全学生入学教育机制。新生入校,通过“新生第一课”“校史参观”“优秀校友座谈”“专业发展史教育”,以及提高学生道德品质和公民意识的道德推理、增强道德意识的教学讨论和分析推理等教育活动和教育形式,达到引领育人的目的。第一,让学生了解自我、了解所学专业、了解世界,促进学生树立学业、职业目标,理清大学学习生活思路。第二,帮助学生了解校纪校规,明确自身的权利义务,引导学生养成良好的行为习惯。第三,培养学生努力学习、艰苦奋斗的品质,提升公民道德责任感。第四,让学生明白个人的发展与国家的发展紧密相关,增强学生的理想信念,厚植大学生的家国情怀。

其次,构建完善的心理健康育人机制。第一,重视心理健康教育,制定科学的心理健康教育计划。第二,加大心理健康教育指导团队培育力度,合理规划师资,满足学生需要,给予学生全面指导。第三,善于运用教育载体,将心理健康课程和知识纳入教学体系,让学生在获得知识的同时得到心理健康教育。学校通过以上完善的心理健康育人机制,给予学生积极健康的心理暗示,帮助学生保持良好的心理健康状态,将学生培育成为理性、平和、积极向上的建设者和接班人。

最后,建立健全创新创业、职业生涯与就业指导育人机制。为帮助高年级学生在创新创业、就业过程中增加核心竞争力,高校要搭建学生创新创业、就业教育的协同育人平台。第一,把创新创业、职业生涯与就业教育指导纳入教学改革体系,要求全员、全体教育工作者参与,贯穿教学全过程,培养学生创新创业思维和就业能力。把创新创业、就业课程体系融入其他通识教育和专业教育中,在课程设计和实践教学环节中增加对创新意识、创业精神、就业能力和职业素质的考察。第二,利用互联网平台,结合专业实践开展丰富多样的创新创业、就业实践活动,突破空间和时间的限制,让更多学生有机会参与创新创业、就业学习交流。第三,加强理想信念和思想道德素质教育,帮助学生树立正确的就业观。大学生创新创业、就业的核心能力除了专业知识和技能外,还包括坚定的理想信念、高尚的思想道德和正确的就业观。因此,高校在创新创业、就业的教育过程中,应通过多种教育方式融入道德教育和就业观的指导,“将爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”[12]等观念深入每一位大学生的心里,以此落实立德树人的育人环节。

3.实施“阵地建设工程”,实现全方位育人

中外合作办学模式下高校思想政治教育要充分利用各教育载体、教育活动、教育资源空间,围绕立德树人和全面发展目标,从加强党团建设、课堂建设、班级建设、网络建设、校园文化建设、实践创新阵地建设等方面,搭建具有国际化特色的思想政治教育平台,全方位开展思想政治工作,促进学生综合素养的提升,实现全方位育人。

首先,党团建设与立德树人同向同行。高校的党团建设和思想政治工作最终落脚点都是提高办学质量,培养又红又专的建设者和接班人。因此,中外合作办学模式下的党团建设,要结合中外合作办学的特点,创新党团建设模式。比如:建立境外学生临时党团支部(党团小组),出台《海外党(团)员组织关系管理办法》等,做好海外党(团)员的规范管理;以党建为抓手,鼓励海外党员发挥先锋模范作用,团结海外同学,严守国家秘密,防止思想渗透,抵制国外不良文化的侵蚀。在党团建设机制中,严格落实从严治党的精神,积极贯穿民主集中制,抓好党团员主体建设,充分发挥党团员的榜样示范作用;不断优化基层党团组织建设,发挥战斗堡垒作用,使基层党团组织成为学生社团、学生宿舍、实验室、教研室等各组织的核心力量。通过以上方式的融会贯通,形成良好的校风、学风和作风,使党团建设充分与立德树人同向同行。

其次,校园文化育人与实践育人同行共育。中外合作办学模式下的课堂教学,要致力经典教育,通过读诵经典、以经典为载体的学习、讨论、辩论等多种教育方式,融入先进文化和社会主义核心价值观元素,在学生的思想中植入当代文明、道德修养与政治素质。在校园文化实践活动的营造中,发挥校园文化的隐性功能,以社团为主体,通过参观、学习、情景再现等形式,开展“与经典对话”“与人文社科对话”“与自然对话”“与优秀传统文化和中国特色社会主义先进文化对话”“与历史对话”“与红色教育基地对话”等人文实践活动,以丰富育人形式,实现校园文化育人与实践育人同步同行,帮助学生提高价值判断力,坚守社会主义先进文化,树立文化自信。

最后,网络建设与思想政治教育同轴共转。“网络文化是一种完全不同于传统文化认知与判断的新型文化,它承载着信息化时代科技革命和产业变革背景下一个国家的价值理念、社会的生产方式和公民的精神样态。”[13]在媒体格局发生巨大变革的情况下,占领网络思想政治高地,形成影响大学生成长的网络生态文化,是高校必须面对的现实问题。在中外合作办学模式下,高校一方面要有针对性地对信息进行过滤、删选,规避网络有害文化对大学生思想的侵害,“利用议程设置理论建立与学生的对话机制,运用沉默的螺旋理论形成强大的网络正确舆论”[11] ,引导大学生树立正确的道德价值观,增強对网络信息的甄别能力。另一方面,要特别加强与改进网络意识形态工作,密切关注网络发展的新趋势,建设和掌握可管、可控的网络阵地;加强网络素养教育,提升大学生对不良信息的认识水平和抵抗能力;重视网络作为思想政治教育主渠道对学生意识形态的影响,深入浅出地解答学生的疑惑,与学生平等对话,利用网络载体赢得学生,引导和帮助学生理解社会主义意识形态,实现网络建设与思想政治教育同轴共转。

(三)整合资源、形成合力,打造多层次的育人共同体

中外合作办学模式下的“三全育人”格局,不仅需要校内各教育资源、教育元素的整合协同,还涉及校外社会资源(包括家庭、社会团体、企业等)和国际资源的协同推进,构建多层次的社会实践育人共同体,才能更好地促进高校落实“立德树人”根本任务,提高思想政治教育工作的针对性和实效性。

1.建立家校联动育人平台

家庭教育虽然没有学校教育系统化,但是家庭是人生的第一所学校,对学生的影响往往更为深远。家庭成员的思想道德、言行习惯及家庭氛围对孩子的影响是潜移默化的,并且促进其对“是非、美丑、善恶”形成初步认知。家长的优秀品质和优秀作风是促进孩子成长的推动力,对培养孩子自立自强、勤俭节约、艰苦奋斗、团结协作、相互友爱的传统美德至关重要。因此,学校与家庭应充分发挥各自育人优势,协同一致对学生进行有针对性的教育,形成家庭—学校联动育人平台,培育学生的社会主义核心价值观,共同支撑学生的成长成才。

2.构建产教融合的育人机制

校企产教融合实践育人,体现了“教学做合一”“知行合一”的思想教育模式,是“校地联合、产教融合、知行耦合”的人才培养新路径,是促进大学生体验式思想政治教育的重要途径。首先,建立良好的校企协同育人机制,深挖企业资源,广泛建立校企育人合作基地,围绕实践类型丰富、多学科交叉、培养学生多角度解决工程实践问题等目标,初步形成“高校-学生-企业”育人共同体和生态圈。其次,细化校企协同育人制度,监督反馈实习质量,适时调整育人目标和方案,保证学生个性化发展,实现企业、学生、学校闭环管理,切实有效地保证培养质量,构建过程化的实践育人体系。再次,建立校企共赢的协同育人保障机制,深度促进校企“产学融合、产教融合、学研融合”,践行“三全育人”能力与素质并重的教育理念,实现交叉融合的新工科人才培养。最后,在产教融合实践育人中,把企业所崇尚的价值理念、诚信意识、创新创业及敬业精神等融入思想政治教育中,渗透到学生的思想深处,促进思想政治教育常态化,全面提高学生的思想道德修养,同时推进大学生体验式思想政治教育模式的发展。

3.拓展中外合作办学思想政治教育的海外途径

做好学生在国外学习阶段的思想教育,保障学生思想政治教育工作的延续性,也是中外合作办学思想政治教育工作的难点。中外合作办学院校应广泛开展国际合作,利用合作办学的优势,深挖一切国际资源,拓展思想政治教育的海外途径。一方面,学校可以派专职思想政治教育人员加强学生日常思想教育及意识形态引领。另一方面,通过现代信息技术,加强与学生的交流和沟通,及时帮助学生解决思想困惑,保证中外合作办学思想政治的连贯性。最后,充分利用海外资源,如海外留学生协会、孔子学院、中国驻外使馆等,建立社会主义核心价值观教育实践育人基地,给予学生思想政治教育和指导,帮助学生建立民族自信和自豪感[14]。

(四)引入科学的评价机制

引入科学的评价机制对高校协同育人成效进行教育评价,是全面提升高校思想政治教育协同育人质量的重要手段。教育评价是对教育系统内工作机制和工作目标的考察与反馈,一方面,能够直接掌握系统自身运转效果;另一方面,有助于系统内部各项工作机制、目标的优化和完善。

高校在中外办学模式下要提升协同育人的成效,就要在“三全育人”理念下,在各协同育人平台的工作机制和目标中引入科学的评价机制,对育人成效进行定性与定量相结合、科学性与操作性相结合的教育评价,探索高校联动育人、精准育人、阵地育人、社会实践育人的普遍规律。一是,从协同育人队伍与制度建设、学生素质要求、育人组织管理,以及育人形式的设计与展开等多个维度,构建包括评价对象、评价内容、评价指标在内的协同育人评价指标体系。二是,围绕评价指标体系,收集和处理相关数据资料(如问卷调查数据),通过对评价对象的表现、现状,或文献资料的分析,定期对育人成效进行定量与定性相结合的教育评价。三是,在教育评价过程中,坚持科学性和操作性相结合原则,打造“联动育人工程”“精准引领工程”“阵地建设工程”“社会实践育人工程”的协助育人对话平台,促进实际操作层面的可行性,并形成相关研究报告,对育人过程进行跟踪研究,调整指导,稳步推进。这种教育成效的科学评估,是对“三全育人”过程和结果进行的教育研究,是切实推进高校思想政治教育工作创新开展的重要手段。

四、结语

高校“三全育人”思想政治教育协同育人机制作为一种显性教育和隐性教育相结合的、复杂的教育系统,旨在形成联动育人、精准育人、阵地育人、社会实践育人合力系统和良好的教育机制。优化中外合作办学模式下“三全育人”协同机制,对深入探析中外合作办学思想政治教育教学规律,推动中外合作办学思想政治教育实践,培养具有浓郁家国情怀、宽广国际视野、深厚专业基础、突出创新实践能力的人才具有重要的理论和现实意义。高校、家庭和社会应以立德树人为导向,开展全员、全方位、全过程的通力协作,在教育理念、平台、制度、资源等多个维度推进构建中外合作办学模式下“三全育人”思想政治教育协同育人机制。

参考文献:

[1]中国教育在线讯.《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》规划“十大育人”体系[EB/OL].[2017-12-6]. http://www.myzaker.com/article/5a27c85a1bc8e0d81f000000/.

[2]张文强.新时代构建高校思想政治教育协同机制研究[J].国家教育行政学院学报,2019(12):75-80,89.

[3]林丽榕.“三全育人”视域下中外合作办学高校育人路径研究[J].智库时代,2019(23):120-121.

[4]干在实处,走在前列——推进浙江新发展的思考与实践[M].北京:中共中央党校出版社,2016.

[5] 范芹.大学生思想政治教育协同育人机制研究[D].天津:天津工业大学,2017.

[6] 赫尔曼·哈肯(Hermann Haken).协同学: 大自然构成的奥秘[M]. 凌复华,译.上海: 上海译文出版社, 2005.

[7] 谭晓华.中外合作辦学模式下高校学生思想政治教育工作研究[J].教育教学论坛,2020(34):27-28.

[8] 银春,熊聪聪,赵丛.中外合作办学中的思想政治教育问题浅析[J].国际公关,2019(3):75-76.

[9] 张耀灿.现代政治教育学[M].北京:人民大学出版社,2006.

[10]肖薇薇.高校思想政治工作协同机制研究[D].武汉:华中师范大学,2017.

[11]郑晓娜,翟文豹.高校构建“三全育人”协同机制研究[J].现代教育管理,2020(10):59-63.

[12]封静.高校思想政治教育内容体系研究[D].焦作:河南理工大学,2011.

[13]岳鹏.习近平网络意识形态建设系列论述的核心要义及时代价值[J].学校党建与思想教育,2019(22):4-8.

[14]邓瑞雯,李艳荣,鞠晓茜.新时代中外合作办学院校学生思想政治教育长效机制研究[J].科技文汇,2020(6):40-41.

Abstract: As an important part of higher education in China, Sino-foreign cooperation in education bears an important mission of training international talents. As the absence of top-level design of “three-wide education” synergetic mechanism, isolation and disconnection of collaborative education subjects, and insufficient linkage of collaborative education platform in colleges and universities, Sino-foreign cooperative schools shall combine their own characteristics, take moral cultivation as the guide, take Marxist theory as the guidance, adopting methods like top-level design, social resources integrating and scientific evaluation mechanism introducing, to build a multi-level education system, optimize “three-wide education” synergetic mechanism, and make joint efforts by all staffs in whole process and all directions. A “three-wide education” synergetic mechanism must be constructed from dimensions of education concept, platform, system and resource to form a joint effort system and good education mechanism in joint education, accurate education, position education and social practice education, and thus to promote Sino-foreign cooperative schools’ ideological and political education to be more scientific, standardized and efficient, meanwhile. It can provide theoretical basis and practical guidance for training modern talents with strong national feelings, broad international vision, profound professional foundation and outstanding innovative and practical ability.

Key words: Sino-foreign cooperation in education; “three-wide education”; synergetic mechanism

(责任编辑 梁远华)