论“本科”概念演变与中国高等教育变革

蒋 纯 焦

(华东师范大学 教育学系,上海 200062)

毫无疑问,本科是中国高等教育之本,地位举足轻重。2018年6月,教育部在成都召开首次全国高校本科教育工作会议,提出“高教大计、以本为本,本科不牢、地动山摇”[1]。8月,教育部、财政部、国家发改委联合印发《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》,提出把一流本科教育建设作为“双一流”建设的基础任务。2019年4月,教育部发布《关于实施一流本科专业建设“双万计划”的通知》。9月,教育部发布《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》。年底,首批国家级和省级一流本科专业建设点公布,总数超1万个。

如今,“本科”已经成为高等教育研究的热点词汇。2021年6月28日,笔者以“本科”为篇名检索中国知网(CNKI)所收录的文献,得期刊论文73 720篇,硕、博士论文3 067篇。以“本科”为主题,得期刊论文133 597篇,硕、博士论文9 154篇。浩如烟海的文献中,教育史方面的研究成果十分少见。一家权威杂志连发两篇重要论文,尝试从教育史的角度追溯本科教育面临的挑战。其一是以美国教育史中颇受关注的“大学化”改革作为切入点,探讨研究生教育与本科教育在大学中的共存体制[2]。其二是通过对欧洲教育史的勾勒,指出本科教育并非局限在专业系科范围内的专门知识学习,而更多是通过文理学院的“中等教育”实现人在整全意义上的成长[3]。这两篇文章对于本科教育改革都极具启发性,但就中国教育史而言,本科有着与西方不同的语境变迁和内涵变化。笔者近来致力于中国经典教育文本《学记》研究,比较关注本土教育概念及其语义更易,本文即尝试从概念史的角度,探讨“本科”作为教育概念的由来与演变,透析中国高等教育本科制度的形成与变革,辨明中文“本科”与英文undergraduate之关系,并从本土历史文化视角为中国本科教育改革提供正当性辩护。

一、“本科”作为教育概念的由来

法国著名史学家马克·布洛赫曾指出,历史学者常常犯下错误,他们自认为是一个新词,而这个词实际上很早就已存在了[4]。虽然“本科”作为教育概念是近代新式教育发展的产物,但它作为一个语词早已存在。聊举两例:⑴《宋史·选举志一》:“开宝三年,诏礼部阅贡士及十五举尝终场者,得一百六人,赐本科出身。”⑵《明史·职官志三》:“兵科,凡武臣贴黄诰敕,本科一人监视。”这两处“本科”的含义各有不同,前者指本年或本届科举考试,后者指本部门或本机构。从字义上看,“本”为代词,相当于“此”,作修饰用。导致“本科”意义变化的是“科”,⑴作科举考试解,⑵作机构部门解。

近代伊始,人们使用“本科”仍多与科举考试有关,如1870年10月22日《上海新报》报道浙江乡试,篇名为“本科浙省场规极严”。1871年5月30日《上海新报》报道礼部会试,篇名为“本科新进士中数”。商衍鎏《清代科举考试述录》说:“倘有因丁忧或别项事故,而不能于本科殿试者,可以声明事由告假,谓之告殿,准其于下一二科补殿试”[5]。蔡元培的科场经历即类此,1890年会试放榜时他已离京还乡,未参加本科殿试,两年后赴京随下一科补试[6]。

“本科”作为近代意义的教育概念,是1898年翻译日本学校制度时引进的。当年2月,姚锡光受湖广总督张之洞派遣,赴日考察教育,考察报告《上张之洞查看日本学校大概情形手折》中提到日本高等商业学校时有“本科功课”[7]31。同年,罗振玉、蒋黼等主编的《农学报》连续多期刊发《蚕业学校案指引》,译介日本各蚕业学校章程,频频出现“本科”。如《南置赐郡蚕业学校章程》有“本科学年安排”和“本科各学期课程设置”[8]。《石川县金泽市养蚕简易学校章程》有“本科生徒,以百名为额”[9]。

清末新政开始后,罗振玉、王国维于1901年5月在上海创刊《教育世界》,致力于编译日本教育学说,介绍日本教育制度,曾刊载《高等师范学校本科卒业服务规则》,首次在题名中出现“本科”概念[7]21-26。1902年5月,吴汝纶奉张百熙命,赴日考察学制,他将考察日记、收集的资料图表、与教育家的谈话笔记等整理成《东游丛录》,在日本出版。其中介绍日本教育行政,有专门学校正科3年、预科1年之说[10]2。介绍高等师范学校,有预科1年、本科3年、研究科1年之说[10]15。介绍美术学校,又有预科、本科之分[10]17。

仔细研读上述教育文本可知,“本科”乃是与预科、别科、专修科等相对而言,意指学校的主体部分,是体现办学目标和人才培养的根本所在。“本科”概念带有典型的汉语言特点,“本”意为中心的、主要的、根本的,修饰“科”;“科”可以解释为类别、部分。

二、清末高等教育初创阶段类“本科”概念群的博弈

虽然“本科”作为词汇是中国本土原生的,但它作为教育概念是19世纪末从日本输入的。具有类似经历的概念还有“社会”“经济”“教育”“师范”“文学”“艺术”“运动”等,作为词汇中国古已有之,作为现代概念乃源于日本,且语义发生了重大转换。这一现象近来已引起学界关注,相关成果颇丰[11-14]。

有意思的是,“本科”概念引进之前,中国新式高等教育机构中已有按学业程度或地位主次分为若干部分之举,由于缺乏制度规定,命名很不统一。1895年盛宣怀创办天津中西学堂(亦称北洋西学堂,翌年更名为北洋大学堂),这是国人自办的第一所新式大学。照盛宣怀《拟设天津中西学堂章程禀》所言,该校分设头等、二等学堂,各4年,二等学堂不分专业,教授普通学科;头等学堂分工程学、电学、矿物学、机器学、律例学五门,教授专门学科[15]。显然,头等学堂才是其办学的高等教育性质的根本和主体所在,二等学堂是为解决头等学堂生源而设,实施预备教育。头等学堂每年费银39 000余两,二等学堂每年费银13 000余两,前者办学经费是后者的3倍,且教习薪水是后者的两倍以上[15],足见头等学堂之重要。1899年头等学堂第一班25人毕业,是为中国首批大学毕业生,其中王宠惠、王崇佑、吴桂龄分别进入美国耶鲁大学、哥伦比亚大学、康奈尔大学攻读研究生[16],可见其程度已达到美国大学毕业水平。受盛宣怀影响,钟天纬于1896年在上海创办三等公学,取低于二等学堂之意,内分蒙馆和经馆,实则相当于小学和初中。

1896年盛宣怀如法炮制,奏请在上海筹设南洋公学,原“拟照天津分设头、二等学堂”,后决定扩大规模,分立为四院:师范院、外院、中院、上院,各四年[17]511-513。其中师范院相当于师范学校,是为中国近代师范教育之始;外院(后改名蒙学堂)相当于小学;中院则相当于中学。真正体现南洋公学办学根本,具有高等教育性质的是上院。南洋公学的独特之处是一所学校包含了整个学制,幼童入学,由外院升中院,再升上院,开创了高等院校附设中小学之先河。

一些属于高等教育层次的教会学校早期也有类似之举,如上海圣约翰书院设正馆(3年)和备馆(4年)[18]435-447。山东登州文会馆设正斋(6年)、备斋(3年),正斋学生或由备斋擢入,或由中学选取[18]455-466。

1898年“本科”作为教育概念传入中国后,并没有得到办学者的响应和采用。1901年袁世凯奏请创办山东大学堂,分设备斋、正斋、专斋。《奏办山东大学堂折》说:备斋“习浅近各学,略如各州县之小学堂”;正斋“习普通学,略如各府厅直隶州之中学堂”;专斋“习专门学”,按大学堂程度办理[17]790-792。1902年,漕运总督陈夔龙奏设江北大学堂于淮安,《奏遵改办大学堂情形》提出,拟照山东大学堂章程,分备斋、正斋、专斋三个层级[17]780-781。

综上所述,天津中西学堂之头等学堂、南洋公学之上院、登州文会馆之正斋、圣约翰书院之正馆、山东大学堂之专斋,均为类“本科”概念。它们的特点是具有相同的内涵,但没有形成定名。同理,二等学堂、备斋、备馆等则属于类“预科”概念。这些概念同“本科”“预科”一道,进行竞争性博弈,让历史来进行裁决。按照概念史的观点,在历史进程中,概念之间从来就是竞争性的,一个概念最终被接受,是相互博弈的结果,胜利者流传下来,失败者则被尘封[19]。

需要指出的是,一所学校内,按程度分等级办学,不只是高等教育机构的专利,也偶见于中等教育机构。如1896年王维泰在上海创办育材书塾,《王氏育材书塾章程》规定分正馆、备馆两级,“学成保送国家大学堂肄业择用”[17]604。育材书塾实际只有中学程度,正馆相当于中学,备馆则相当于小学。1901年,育材书塾改为南洋中学。

三、“预科—本科”制度的实施与“本科”概念的确立

1902年8月,清廷颁布由工部尚书兼管学大臣张百熙主持拟定的第一个近代学制——《钦定学堂章程》(即“壬寅学制”)。学制拟定过程中必须解决的一个问题,就是对有关概念的选择和规定。学制颁布前,人们可以用不同的教育概念来表达类似的内涵,如上述类“本科”概念群。但学制文本必须实现概念与内涵的唯一对应关系(如各级学校的名称、各科课程的名称、各类人员的称谓等),否则会造成文本表述的混乱,对政策的理解和执行制造障碍。

前文提到过,学制颁布前,学界大量译介日制,政府又派员赴日考察教育,因此学制文本的起草人倾向于使用日式概念。“壬寅学制”中的《钦定京师大学堂章程》规定:京师大学堂设大学院、大学专门分科、大学预备科、速成科。因大学分科一时“无所取材”,便“先立预备一科”[7]754-755。《钦定高等学堂章程》规定各省设高等学堂,修业3年,照大学预科设置,功课亦与京师大学堂预备科相同,学生卒业后选送京师大学堂肄业[7]559-560。尽管“壬寅学制”出现了“预备科”“速成科”,但并无“本科”字样。

“壬寅学制”颁布后,立即招致多方批评,未及施行。清廷征召张之洞进京重新拟定学制。1904年1月,颁布《奏定学堂章程》(即“癸卯学制”),完善了教育层级和学校门类,缩短了学制年限。在教育概念的使用上,“癸卯学制”基本沿袭“壬寅学制”,比如《奏定大学堂章程》规定:大学堂设通儒院、大学分科和预备科[7]770-823,前者为新增,后二者为沿用。《奏定高等学堂章程》规定:各省高等学堂仍以大学预备科为宗旨,学制3年[7]570-581。但“癸卯学制”也有一些变化,首次在国家教育制度上使用“本科”概念,如《奏定高等农工商实业学堂章程》规定:中、高等实业学堂分设预科和本科,如高等农业学堂、高等商业学堂,设预科1年、本科3-4年[20]98-106。《奏定中等农工商实业学堂章程》规定:中等农业学堂、中等工业学堂、中等商业学堂、中等商船学堂等,设预科2年、本科3-4年[20]64-72。

“癸卯学制”的颁行,使“预科—本科”形成定名和定制,前述头等学堂与二等学堂、上院与中院、正斋与备斋、正馆与备馆等概念遂逐渐遭到舍弃。1905年12月学部成立,进一步强化“预科—本科”制度。1906年7月学部订立《优级师范选科简章》,提出分本科和预科,预科1年,本科2年[20]260-264。1907年2月,学部《奏定京师法政学堂章程折》提出:将原京师大学堂进士馆房舍改立京师法政学堂,分预科、本科、别科,预科2年,本科3年[21]560-570。

民国成立后,教育部于1912-1913年颁布“壬子癸丑学制”,教育概念发生了一些变化,如将学堂改称为学校,教习改称教员,监督、堂长一律通称校长。但“预科—本科”的制度和概念都得到继承,并有所发展。如1912年9月《学校系统令》规定:大学设预科、本科、大学院,本科3年或4年,预科3年;高等师范学校本科3年,预科1年;专门学校本科3年或4年,预科1年[22]。同年10月《大学令》规定,中学毕业生先考入预科,再升本科,毕业后可入大学院进行研究;本科学生修业期满,试验合格,授以毕业证书,得称学士[23]1-3。这是中国教育史上首次将大学本科毕业与学士学位挂钩,但专门学校和高等师范本科毕业者,没有学士称号。

民国初年“预科—本科”之制并不限于高等学校。1913年8月《实业学校规程》规定:甲种农业学校、甲种工业学校、甲种商业学校、甲种商船学校均设有预科、本科,预科1年,本科3年[23]184-192。此外,中等师范学校亦设预科1年,本科4年。还有的学校不用预科、本科之名,如清华学堂设中等科和高等科,各4年,高等科分科教授,参照美国大学办理[24]。震旦学院1912年《章程》则规定,分设预科和高等科,高等科毕业发给文凭[18]408-414。

四、废止预科与“本科”概念的危机

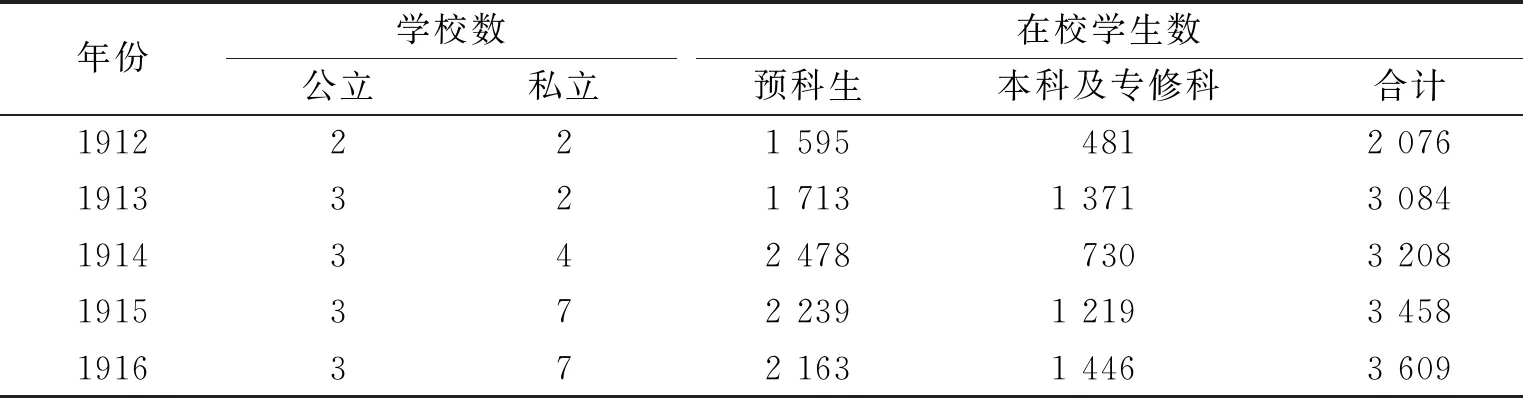

“预科—本科”制度虽然明确了本科的主体和根本地位,但它天然地带来了高等教育发展中如何处理好预科和本科的关系问题。从逻辑关系和时间序列来看,预科在前,本科在后,要发展本科就要先从预科着手。但是预科发展太快,势必占去更多的办学资源,就会喧宾夺主,激发与本科的矛盾冲突,动摇本科的地位。我们从表1可见,民国初年大学预科在规模上远胜于本科,预科的强势遮掩本科的光芒,对本科的发展产生反制作用。

表1 1912-1916年大学在校生人数[25]

1913年夏北京大学爆发了预科生学潮,揭开了预科问题的冰山一角。当年5月校长何燏时发出布告:凡预科毕业欲入本科者,须先经过入学试验。预科学生认为校长违反教育部《大学令》“预科学生修业期满,考试及格者,给以文凭,升入本科”之规定,在校内张贴反对校长的布告,何燏时命人撕去,并严厉训斥学生。于是预科学生集会,蜂拥至校长办公室,与何论辩,要求校长辞职。何上书教育部,预科学生也派人到教育部请愿,代理教育总长董鸿祎威胁学生“静候查办”。何燏时有教育部支持,于5月30日开除为首的8名学生。学生再赴教育部请愿,无人接见。6月3日,北大全体预科生271人赴国会请愿,袁世凯指责学生“侮慢师长,蔑视学规”,教育部训令学生“及时悔悟,改过非难”。请愿失败,但被开除的预科生拒绝离校。6月6日,教育部令北大预科“暂行解散”,预科学生全部驱赶出校[23]52-57。

确实,按照1912年10月公布的《大学令》,“预科修业期满,试验及格,授以毕业证书,升入本科”[21]673-675。预科只要毕业就能直接升入本科,无须参加竞争激烈的升学考试。这样的制度安排下,预科学生几乎没有学业压力,也就缺乏学习动力,用时3年就显得过长,既无法实现对本科的预备,又虚耗学生的光阴。比如顾颉刚民国初年就读北大预科时,就有两年多时间沉迷于戏剧,无心学业,甚至为了看戏连课都不去上[26]。尽管北大继任校长胡仁源1914年恢复了预科,但北大预科学潮已经将预科问题公开化,引起了教育界和社会各界对于大学如何处理好预科与本科关系的关注。

1917年1月,蔡元培就任北京大学校长,很快就发现了预科的两大弊端:一是预科不与本科对应,无法满足本科各专业的学习要求;二是预科不隶属于本科,具有半独立性质,自立门户,甚至称“预科大学”,与本科竞胜。蔡元培决定压缩预科,强化本科,8月提出改制:预科1年,本科3年。经校务会议讨论决定,预科缩短为2年,本科延长至4年[27]。9月,教育部以北大改制为蓝本,修正《大学令》,即统一改为预科2年,本科4年[23]21-22。这在一定程度上削弱了预科,强化了本科,同时也是学制上规定本科4年之始。

以北大改制为契机,学界就如何解决高等教育中预科与本科的矛盾问题展开了激烈讨论,以周春岳和胡适最为代表。周春岳认为预科与本科问题的根源在中学而不在大学,“吾国今日中学年限,仅为四年,此其于大学教育之基础,不亦太薄弱乎”。他比较了德国、英国和日本的学制,提出“大学改制,同时须改良中学”,适当延长中学年限[28]。胡适则更进一步,建议废止预科,他说:“将来中学程度增高,预科还可减少,到后来竟可以完全废止。”[29]二人将预科与本科的问题同中学学制改革联系起来,为重新设计学制提供了新思路。

1921年9月,美国教育学家孟禄应邀来华,认为中国大学预科的根源在于中学不完善,假如中学办理得法,“使学生可以直接升入大学,如此预科可以取消”[30]。他提出试行美制,中学三三分段。10月,全国教育会联合会在广州召开第七届年会,有11个省提出学制改革议案,其中8省主张大学不设预科,仅3省主张大学保留预科[21]864-875。经讨论后,全国教育会联合会议决学制草案:中学三三制,大学不设预科[23]760-764。北洋政府教育部对学制草案略加修订,于1922年11月颁布《学校系统改革案》,大学及专门学校均不设预科[21]1008-1012。此即“壬戌学制”,又称“新学制”或“六三三学制”。

由于“本科”是一个相对概念,预科废止,“本科”就暂时失去了作为教育概念存在的依据。因此,“新学制”文本中连“本科”也不见了。1929年7月,国民政府教育部公布《大学组织法》和《专科学校组织法》,8月公布《大学规程》,1931年3月公布《专科学校规程》,这些文件均无“本科”。难道“本科”概念完成了它的历史使命,从教育制度中消失了?

五、“专科—本科—研究生”制度与“本科”概念的升级

预科停办之后,“本科”亦随之失声,要重新复活,必须寻找新的对称物,实现意义转换,也就是概念史研究所讲的被再定义或再概念化[19]。恰巧中国高等教育经过近半个世纪的发展,有了一定的规模,内部层级也日益分明,迫切需要重新设计高等教育制度,以构建层次清晰、结构合理、分工明确的办学体系。

1934年5月,教育部公布《大学研究院暂行组织规程》,规定研究院招收“大学本科毕业生,研究高深学术”[31]399-400。“本科”概念隐匿十余年后,重新出现在国家教育制度中,用来泛指四年制大学教育。这个文件和此前公布的《专科学校组织法》和《大学组织法》一道,构成了专科—本科—研究生三个清晰的高等教育层级。1935年4月,国民政府公布《学位授予法》,提出实行学士、硕士、博士三级学位制度,“凡公立或立案私立大学或独立学院之本科毕业生,可授予学士学位”[31]401-402。这样,“本科”作为教育概念获得了新生,成为与专科和研究生教育相对应的学历层次教育,实现了从一校之“本”上升为高等教育之“本”的意义转换。而且,“本科”在三个层级中处于中坚、主体和核心地位,符合汉语“本”的当然字义。正是在这种学历(或学位)教育的意义上,“本科”才与undergraduate相当,但后者严格说来并无“本”义。

中华人民共和国成立后,本科教育进入全盛时期。1951年10月1日政务院公布《关于学制改革的决定》,将高等学校分为大学、专门学院和专科学校,前两者实施本科教育,后者实施专科教育。1952-1953年经过大规模院系调整,全国新建了大量本科学院,尤其是师范学院、工学院、农学院、医学院,及财经、政法、外语、钢铁、地质、航空、矿业、水利、建筑等专门学院,集中精力培养各行各业急需的专门人才。为规范本科教学,提高培养质量,高等教育部1952-1955年曾组织制订主要学科或专业的本科教学计划。1962年7月在贯彻“高校六十条”的基础上,教育部发布《高等工业学校本科(五年制)基础课与部分基础技术课程教学大纲试行草案的通知》,从国家层面出台工科类本科51种课程的教学大纲[32]。

改革开放初,本科教育迎来新的繁荣。1986年7月首任国家教委主任李鹏指出:大部分高等学校,要以本科教育为主,同时也要围绕提高教学质量开展科研和学术活动[33]。为“多出人才、快出人才、出好人才”,80年代还拓展本科教育的形式,出现了自学考试本科、夜大学本科、函授本科。1998年8月,《中华人民共和国高等教育法》颁布,对“本科”作了多项规定,如第十六条:“高等学历教育分为专科教育、本科教育和研究生教育”;第十六条第二款:“本科教育应当使学生比较系统地掌握本学科、专业必需的基础理论、基本知识,掌握本专业必要的基本技能、方法和相关知识,具有从事本专业实际工作和研究工作的初步能力”;第十七条:“本科教育的基本修业年限为四至五年”;第十八条:“大学、独立设置的学院主要实施本科及本科以上教育”[34]。其中第十八条可谓首次对“以本为本”作了法律表述。

六、“以本为本”是中国特色高等教育的内在要求

概念史的奠基人柯史莱克(Reinhart Koselleck)认为,社会转型时期的重要概念和基本概念,既是历史发展的“推助器”,也是认识历史的“指示器”[35]。通过对“本科”的概念史探讨,对于我们认识中国高等教育的发生、发展、变化、趋势提供了一个观念和制度的视角,有助于我们深刻理解“以本为本”实乃中国高等教育发展的内在要求,从而提高“以本为本”的理论自觉和实践自觉。

(一)“以本为本”符合中国高等教育的历史必然

“本科”概念史就是简略版的中国高等教育史。在高等教育的发生阶段,出现类“本科”概念群,明确了办学主次,重点放在高层次专业人才的培养上。清末学制颁行,正式确立了“本科”概念,本科与预科相对,名副其实地成为一校之本。新学制取消预科后,“本科”概念短时间内失去存在依据,但很快在更高意义的高等学历教育层次中找到了位置,本科成为与专科和研究生教育相对应的中坚部分,上升为高等教育之本。无论中国高等教育处于哪一个发展阶段,本科都是主体、根本,这已成为历史事实。可以说,“以本为本”是中国高等教育的历史必然,无论什么时候,我们都不能忘了这个根本。

(二)“以本为本”彰显中国高等教育的制度自信

中国近代高等教育制度的建立,始于1904年“癸卯学制”中的《奏定大学堂章程》《奏定高等学堂章程》和《奏定高等农工商实业学堂章程》,这些文件都明确规定了本科是体现办学性质、实现办学目标的根本部分,对这些学校本科的招生条件、学习年限、专业设置、课程教学、毕业要求等都作了详细规定。民国成立后,1912年9月和10月连续颁布《学校系统令》《大学令》,以法令形式规范本科教育,明确本科的重心地位及其与预科的关系。预科废止后,国民政府于30年代初先后公布《专科学校规程》《大学规程》《大学研究院暂行组织规程》和《学位授予法》,构建“专科—本科—研究生”三级高等教育体制,及“学士、硕士、博士”三级学位制度,形成了中国高等教育制度的基本框架。本科在这一制度设计中居于核心和基础地位,且不断得到强化。1998年8月《中华人民共和国高等教育法》公布,其中有多项条款专门就本科作出规定。可以说,高度重视本科教育是中国高等教育制度的显著特点,“以本为本”充分彰显了中国高等教育的制度自信。

(三)“以本为本”讲述中国高等教育的理论话语

每一种文化都有自己的概念史[36]。通过前文讨论可知,“本科”实为具有汉语言特点的教育概念,可与英文undergraduate对应,但不是对后者的翻译。undergraduate不存在“本科”所经历的语境变迁和语义变化。与“本科”同属一个概念群的还有专科、研究生,甚至包括中专,都是近代以来中国高等教育发展中形成的具有典型汉语言特点的教育概念,属于中国特色教育话语体系的一部分。比如研究生是民国时期对大学研究院学生的简称,虽可与postgraduate互译,但内涵比后者更为精准,因为postgraduate直译是毕业后,也就是获得第一级学位(学士)后,继续接受教育的学生。英文undergraduate、postgraduate是以graduate为中心的派生概念,与汉语本科生、研究生分属不同的语境,虽然意义相通,但所指并不相同。“专科”和“中专”亦与此类似,没有严格对应的英文概念,以致中国这类学校的英文译名杂乱无序。可以说,“以本为本”讲述的是中国高等教育的理论话语,虽然国外高等教育有类似的经验可资借鉴,但必须认识到这是两套不同的高等教育话语体系。

(四)“以本为本”强化中国高等教育的事业根基

21世纪以来,中国高等教育用20年左右的时间走过了西方高等教育近一个世纪的发展历程,连续跨越大众化和普及化两道标志性门槛,本科教育进入了一个新的历史阶段,表现出以下显著特征:(1)本科教育的规模急剧扩张且不断创出新高。1998年全国在校本科生223.46万[37],1999年大学开始扩大招,2004年高等教育毛入学率达19%,在校本科生737.85万[38],2020年高等教育毛入学率达54.4%,在校本科生1825.75万[39]。学生数量成倍增长,生源质量必然降低;学校规模不断扩大,办学负担必然加重。因此,本科教育面临从精英向大众的转型,规模与质量兼顾成为新的历史考验。(2)大量中专和大专在高等教育跨越式发展中升格为本科院校。1998年全国普通本科院校为590所[37],2004年增至684所[38],2020年达到1270所[39]。新晋本科院校成为承担本科教育的生力军,他们的办学条件、培养能力、教学水平、管理经验等都有待提升。(3)学校和学科排名竞争日益白热化。高水平大学纷纷朝研究型发展,主攻研究生教育、科研项目与成果发表,越来越多的优质资源被占用,必然对本科教育产生挤压效应,进而动摇本科的地位。但是,从宏观上看,本科作为高等教育事业之“本”的性质并未改变,只有强“本”,高等教育才能固基,才能既为国家建设源源不断地输送高素质人才大军,又为日益扩大的研究生教育提供优质生源。可以说,“以本为本”是中国高等教育事业强根筑基的战略要求。

2021年是建党100周年,中国在实现第一个百年奋斗目标的基础上,正朝着第二个百年奋斗目标奋勇迈进。今天的在校大学生,将是推动这一宏大历史进程的主力军,如果不重视本科教育改革,既会影响各行业广大建设人才的素质,也会影响研究生教育的质量,给经济发展、科技创新和社会治理带来人才危机。因此,当下重申本科的性质,巩固本科的地位,重塑本科的形象,显得格外迫切。