某影院高大后砌墙结构设计

熊印生,刘璐

(北京维拓时代建筑设计股份有限公司,北京 100025)

1 引言

随着混凝土和钢结构的大量使用,自承重后砌墙也被广泛应用。对于普通楼层的后砌墙按照现行相关规范、标准图集施工即能满足自身强度、稳定性和抗震性能需要。然而对于日趋增多的大层高、大空间和大跨度结构中的高大后砌墙则必须通过专门设计,以满足后砌墙自身及抗震的各种性能要求。本文结合某实际工程,对后砌墙设计(200 mm 厚蒸压加气混凝土砌块墙)进行归纳总结,以为同类工程设计提供参考。

2 高大后砌墙定义

根据《砌体填充墙结构构造》(12G614-1)[1]常用砌体自承重墙允许计算高度[H0]表可知,在不考虑构造柱、壁柱影响,砂浆强度等级M5 情况下,200 mm 厚无洞口蒸压加气混凝土砌块墙允许计算高度为5.2 m。

根据GB 5003—2011《砌体结构设计规范》[2](以下简称《砌规》)表6.1.1 可知,M5 砂浆墙允许高厚比[β]为24,表6.1.1注2“带砂浆面层的组合砖砌体构件的允许高厚比,可按表中数值提高20%,但不大于28”,因此,考虑砂浆面层影响时,无洞口200 mm 厚蒸压加气混凝土砌块墙允许计算高度最大可调整为5.2×28/24=6.07 m。

根据《砌规》式6.1.1 及表6.1.1 及表注2 可知,在不考虑构造柱、壁柱影响,砂浆强度取M5 情况下,无洞口200 mm 厚蒸压加气混凝土砌块墙允许计算高度:

式中,[β]为允许高厚比,取28;μ1为自承重后砌墙允许高厚比修正系数,取1.28;μ2为门窗洞口墙允许高厚比修正系数,取1.0;β 为墙体高厚比;H0为墙体计算高度;h 为墙体厚度。

综上,结合GB 50011—2010《建筑抗震设计规范》(2016年版)[3](以下简称《抗规》)“填充墙长大于5 m 时,墙顶与梁宜有拉结,墙长超过8 m 或层高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱”,本文把墙高大于6 m 同时墙长大于5 m 的自承重后砌墙(200 mm 厚,M5 砂浆)定义为高大后砌墙。

3 工程概况

本工程案例为1 层框架结构,东西向长190 m,南北向最窄处55 m,最宽处约65 m,总建筑面积1.1×104m2。室外地面到0.000 m 为设备夹层,屋面为东西向坡屋面,建筑层高为17.8~25.2 m,建筑框架结构剖面见图1。

图1 建筑框架结构剖面图

设计年限50 a,结构安全等级二级,抗震设防烈度为6度(0.05g),设计地震分组第一组,场地类别Ⅲ类,基本风压0.55 kN/m2,柱距7.5 m、8.4 m、11 m 等,后砌墙采用200 mm厚蒸压加气混凝土砌块,重度按12 kN/m3考虑,双面抹灰,每侧20 mm,抹灰重度20 kN/m3。

4 砌体强度及砂浆等级确定

后砌墙为自承重墙,故抗压强度仅考虑自重(含抹灰)影响:取最高处后砌墙进行计算:

墙体底部线荷载:(12×0.2+0.02×20×2)×24.4=78.08 kN/m;

墙体底部压强:78.08÷0.2=390.4 kPa=0.39 MPa;

根据《抗震》第13.3.4 条、《砌规》第6.3.4 条及表3.2.1-4:砌块不得低于MU5,砂浆不得低于Mb5;按砌块MU5,砂浆Mb5,查《砌规》表3.2.1-4 可得:

抗压强度设计值f=1.19 MPa>0.39 MPa,满足要求。

故后砌墙砌体强度等级最低采用MU5,砂浆采用Mb5。

5 后砌墙设计

本工程后砌墙分2 大类:框架柱间后砌墙和非框架柱间后砌墙。对于框架柱间后砌墙,框架柱考虑作为后砌墙的侧面支撑;对于非框架柱间后砌墙,横墙间距较大时按计算确定构造柱尺寸及配筋,横墙间距较小时,按规范相关要求进行验算和采取构造措施。

后砌墙设计时同时考虑建筑使用功能、美观等,针对不同的类型,采用不同的加强措施,以期达到在安全的前提下,美观实用。

5.1 框架柱间后砌墙设计

因柱距、高度不等,为避免计算量过大,对于框架柱间后砌墙采用反推法进行计算。

由公式(1)反推最大计算高度:

式中,[β]取24;μ1取1.28;μ2取1.0。

本楼后砌墙较高且远大于柱距即S<H,根据《砌规》表5.1.3则采用刚性方案:

式中,H 为后砌墙高度;S 为柱中心距或横墙间距。

故:S≤10.2 m。

故在柱距不大于10.2 m 的柱间后砌墙体高厚比都可满足规范要求。按不超过4.2 m 的原则配置200 mm×200 mm 的构造柱,考虑墙体较高,间隔2 m 设1 道200 mm×200 mm 的圈梁,圈梁端部与框架柱相连接,同时沿柱高间隔500 mm[3-5]设2φ 6 mm 沿墙全长的拉筋,以增加框架柱间后砌墙的整体性和侧面稳定性。

对于10.2 m 以上柱间后砌墙,考虑2 种方案:(1)加设构造柱且控制构造柱间距以考虑构造柱对墙体稳定计算的有利影响;(2)增设圈梁,圈梁作为后砌墙的不动铰支座,降低后砌墙的计算高度。

5.1.1 加设构造柱

利用公式(1)、公式(3)可推导出11 m 跨柱间后砌墙高厚比:H0/h=0.6S/h=0.6×11/0.2=33。

考虑构造柱影响的修正系数最小值为:

式中,μc为修正系数;γ 为系数,本例取1.0;bc为构造柱沿墙长方向宽度;L 为构造柱间距。

可得,沿墙长度方向设200 mm 宽构造柱时,L≤2 700 mm;250 mm 宽构造柱时,L≤3 300 mm;300 mm 宽构造柱时,L≤4 000 mm。

考虑后砌墙较高,构造柱适当加强,最终11 m 柱跨后砌墙,构造柱宽取250 mm,间距取2.2 m;则通过公式(4)可求得μc=1.11。

则11 m 跨后砌墙高厚比验算如下:

β=H0/h=6 600/200=33;

μ1μ2[β]μc=1.28×1.0×24×1.11=34;

β=H0/h<μ1μ2[β]μc,高厚比满足要求。

构造柱间距2.2 m 远小于柱间距11 m,故构造柱间后砌墙高厚比计算不再重复。

5.1.2 增设圈梁

圈梁作为后砌墙的不动铰支座,则圈梁最小宽度为:b/S≥1/30(b 为圈梁宽,S 相邻壁柱或构造柱间距,本例取柱距11 m);则b≥11 000/30=367 mm;初步确定圈梁宽度b 取370 mm;根据《抗规》第7.3.4 第3 条及《砌规》7.1.5 第3 条圈梁高度不应小于120 mm,故11 m 跨后砌墙满足高厚比所需的最小圈梁截面尺寸370 mm×120 mm;

圈梁最大间距:

H0≤μ1μ2[β]h=1.28×1.0×24×200=6 144 mm

根据H0=0.4S+0.2H(S 为横墙间距,本例取柱距11m;H 为构件高度即圈梁间距),可反推出圈梁最大间距为8 700 mm。

圈梁宽370 mm,无论圈梁与后砌墙轴线居中或单边齐平都会突出墙面,对装修、施工带来不便,同时影响室内美观;故按墙体平面外等刚度降低圈梁宽度;后砌墙高度不变的前提下,后砌墙平面外等刚度也即圈梁平面外等刚度,按刚度相等原则可反推出圈梁宽同墙厚时,圈梁高度≥760 mm,对200 mm×760 mm 的截面梁仍视为圈梁,明显不是很合理,本例不采用此方案,优先采用加构造柱方案。

以常用的200 mm×200 mm(圈梁宽×高,即b1×h)截面的圈梁,根据后砌墙平面外等刚度原则反推最大跨柱距如下:

式中,b 为等效圈梁高,取规范最小值120 mm;b1同墙厚,本例取200 mm。

可得S=7.11 m;同理:圈梁截面:200 mm×250 mm 时,S=7.66 m;200 mm×300 mm 时,S=8.143 m;200 mm×350 mm时,S=8.572 m;200 mm×400 mm 时,S=8.962 m;对于更大截面圈梁本工程不再考虑。

结上,对9 m 及以下柱跨后砌墙可考虑采用增设圈梁解决稳定性;对9 m 以上柱跨后砌墙不宜采用增设圈梁方案,应优先采用加设构造柱处理。

5.2 非框架柱间后砌墙

对于较短后砌墙(中部有横墙或墙体较短且端部有横墙)则按规范、图集,再适当加强构造即可满足后砌墙的高厚比及抗震要求;对于高大后砌墙,本工程通过加设构造柱、圈梁以期形成类似单榀弱框架的形式来满足后砌墙的高厚比及抗震要求。

5.2.1 非框架柱间高大后砌墙设计

本工程非框架间高大后砌墙主要有12.5 m、17 m 和20 m 3 个高度,长分别为15.4 m、18.9 m 和32.8 m。初选构造柱尺寸为300 mm×300 mm;参考《抗规》13.3.4 条及《砌规》6.3.4 条,构造柱间距按不大于4 m 进行控制;根据《砌规》6.1.1 第2 条S≤μ1μ2[β]h=1.28×1.0×24×0.2=6.14 m 时,后砌墙可不考虑高厚比影响;故构造柱间距按4 m 控制。

利用PKPM 软件中的PK 模块,选取单榀构造柱进行设计;构造柱上下端简化为铰支座,后砌墙按等效质量对构造柱加荷,不考虑周期折减,参考《砌规》10.1.8 条,构造柱在地震作用下弹性位移角按1/1 000 控,构造柱间距按计算配筋和变形大小进行调整。

根据PK 确定的柱间距,再根据《抗规》第13.2.3 条:

式中,F 为非结构构件重心处水平地震作用标准值;γ 为非结构构件功能系数,本例取1.0;η 为非结构构件类别系数,本例取0.9;ξ1为状态系数,本例取1.0;ξ2为位置系数,本例取2.0;αmax为水平地震影响系数最大值,本例取0.04;G 为非结构构件重力。

手工复核单个构造柱受到的地震力,取PK 模块和手工复核结果包络配筋设计;最终12.5 m、17 m 和20 m 长后砌墙框架柱子配筋及间距如表1 所示。

表1 长后砌墙构造柱配筋表

为加强构造柱间连接,参考《砌规》6.3.4 条后砌墙高超过6 m 时宜沿墙高方向间隔2 m 设置与柱连接的水平系梁,故本工程间隔2 m 在构造柱间设1 道200 mm×200 mm 的圈梁。

5.2.2 非框架柱间较短后砌墙设计

对于较短后砌墙(横墙间距范围内后砌墙高厚比满足规范要求),在纵横墙交接及转角处、较大洞口两侧、后砌墙中部(构造柱间距不大于4 m)均设构造柱,同时竖向间隔2 m 设置一道200 mm×200 mm 的圈梁,构造柱纵筋全部采用φ14 mm的三级钢,同时沿墙高间隔500 mm 设置2φ6 mm 的通长拉筋以增强后砌体墙的整体性。

5.3 建筑外围护后墙设计

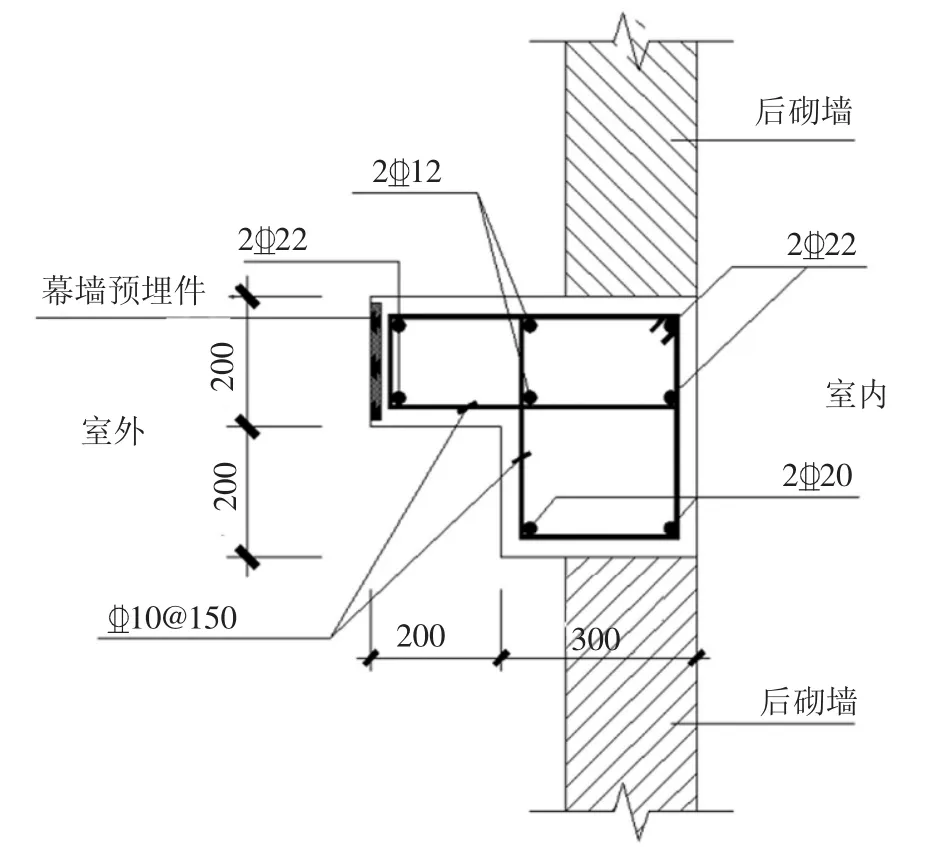

由于建筑立面需要,本工程在南侧后砌墙外侧增设玻璃幕墙,幕墙厂家要求后砌墙上提供幕墙侧向支撑点,因此,外围后砌墙设计时须考虑幕墙传来的风荷载影响。

根据幕墙条件,幕墙龙骨间距为1.2 m/道,竖向为3.5 m/节,节点荷载竖向为4.4 kN,水平向为10.75 kN。根据幕墙条件,若每个龙骨处增设1 根构造柱,则构造柱过密不利于施工,因此,考虑在幕墙龙骨节点处增设圈梁来同时满足后砌墙及幕墙需求。

圈梁间后砌墙高厚比验算、圈梁截面尺寸初选方法同5.1节,此处不再重复。考虑圈梁作为非受力构件,故在圈梁位置设置弱框架梁替代圈梁以承受幕墙传来的水平和竖向荷载。

弱框架梁按双向弯曲构件进行设计,竖向受3.5 m 高后砌墙及玻璃幕墙自重,平面外受幕墙龙骨传来的风荷载,梁按连续梁设计,最终梁截面形式及配筋详图如图2 所示。

图2 南侧配合幕墙框架梁截面及配筋

6 主体设计及后砌墙施工注意事项

对后砌墙较高的建筑,主体设计除按正常加荷计算外,另需注意:(1)高大后砌墙上下方宜布置结构梁,尽量避免板上砌墙;(2)主体设计时,与高大后墙相邻的框架柱须考虑后砌墙影响;(3)建筑四周框架柱考虑水平荷载同时亦应考虑后砌墙中弱框架梁影响。

针对本工程,后砌墙施工另提出以下要求:

1)四周固定幕墙龙骨的弱框架梁须与主体一并施工且混凝土强度等级不小于楼层梁混凝土强度等级;

2)必须严格控制每天的砌筑高度,严格把控后砌墙的垂直度和施工质量;

3)高大后砌墙,构造柱纵筋必须在主题结构施工时预留;

4)由于本工程后砌墙较高,施工应采取必要的临时支护措施,以保证施工过程的安全与稳定;

5)施工及后期使用过程,应加强对高大后砌墙的监测,严格落实安全措施,做到防患于未然。

7 结论和建议

1)墙高大于6 m 同时墙长大于5 m 的自承重后砌墙可定义为高大后砌墙。

2)抗震设防烈度为6 度区,9 m 及以下柱跨间高大后砌墙可按平面外等刚度原则优先加圈梁满足墙体稳定性需求,对9 m以上柱跨则应优先通过增设构造柱来解决墙体稳定性问题。

3)抗震设防烈度为6 度区,非框架柱间高大后砌墙则建议通过加大构造柱、加强圈梁以期形成单榀弱框架来解决墙体稳定性问题。

4)建筑四周高大后砌墙考虑幕墙影响宜做成L 形弱框架梁。

5)主体结构设计需考虑高大后砌墙的影响。