诗赋异源说与“贤人失志之赋”的建构

——以刘歆《遂初赋》为中心

程苏东

作为纪行赋创制之作,刘歆《遂初赋》一向受学者关注。对其创作背景、主题、风格、结构、传播与影响,学界已有充分讨论。不过,刘向、刘歆父子是西汉经学的集大成者,若以刘歆的整体学术为背景,则《遂初赋》仍有不少问题值得讨论。例如,《七略》对诗、赋的源流关系提出独特看法,《遂初赋》作为刘歆的创作实践,如何体现其赋体观念,自然值得关注。此外,刘歆仕宦以外放太守为界,可分为两个阶段:前一阶段他主要以郎官、学官身份参与学术事务,较少介入政治;至王莽复起后乃以国师公主持新朝礼乐、律历制定,也深度介入宫廷的政治角力。《遂初赋》作为过渡时期的作品,对刘歆其人、其学乃至两汉之际文学史与经学史的研究都具有重要价值。本文即基于刘歆的经学理念与西汉后期经学史的发展,对刘歆的赋体观及其实践略作探讨。

为便于讨论,兹将全赋正文分为五个部分:第一部分从开篇至“遂隆集于河滨”,刘歆借助天象星官写其失志外放之事;第二部分从“遭阳侯之丰沛兮”至“唁靖公于铜鞮”,在地理变化中勾勒出周、晋之兴衰,由此提出“尊尊”的问题;第三部分从“越侯甲而长驱兮”至“责赵鞅于晋阳”,以晋大夫叔向为中心再次强调贤人失志的主题;第四部分从“轶中国之都邑兮”到“路修远而绵绵”,描写北地苦寒之景;第五部分从“于是勒障塞而固守兮”到“固贤圣之所喜”,描述其官守生活和人生志趣的转移。本文主要围绕第二、三部分展开。

一、诗赋异源说与“贤人失志之赋”

《古文苑》所录《遂初赋》前有小序:“歆好《左氏春秋》,欲立于学官,时诸儒不听,歆乃移书太常博士,责让深切,为朝廷大臣非疾,求出补吏……后徙五原太守,是时朝政已多失矣,歆以论议见排摈,志意不得,之官经历故晋之城,感今思古,遂作斯赋以叹征事而寄己意。”其文亦部分见于《艺文类聚》。此序虽为后人据《汉书·楚元王传》 隐木栝而成,但考虑到赋中“守五原之烽燧”等地理信息,可知其对《遂初赋》创作背景的描述大抵不误。

不过,理解刘歆此赋,似乎还应结合其赋体观念。与《诗》的经典地位以及诗学理论的发达相比,辞赋在西汉初期还是一种具有地方性色彩的新兴文体,缺乏系统的批评话语。在辞赋的经典化过程中,汉儒曾大量借助诗学理论,如刘安认为“《国风》好色而不淫,《小雅》怨诽而不乱,若《离骚》者可谓兼之”,在诗学语境中赋予屈骚崇高的文学地位。汉宣帝认为“辞赋大者与古诗同义,小者辩丽可喜”,强调辞赋“尚有仁义风谕,鸟兽草木多闻之观”,不仅借用诗学理论,而且透露出诗、赋同源异流的论调。班固《两都赋序》则明确征引时人之说“或曰:赋者,古诗之流也”,代表了汉人对于赋体源流的普遍认识,在赋学史上影响深远。

刘歆对于赋体源流却有着独特看法,其说见于《汉书·艺文志·诗赋略》(下文简称《诗赋略》):

传曰:“不歌而诵谓之赋,登高能赋可以为大夫。”言感物造耑,材知深美,可与图事,故可以为列大夫也。古者诸侯卿大夫交接邻国,以微言相感,当揖让之时,必称《诗》以谕其志,盖以别贤不肖而观盛衰焉。故孔子曰“不学《诗》,无以言”也。春秋之后,周道浸坏,聘问歌咏不行于列国,学《诗》之士逸在布衣,而贤人失志之赋作矣。大儒孙卿及楚臣屈原离谗忧国,皆作赋以风,咸有恻隐古诗之义。其后宋玉、唐勒,汉兴,枚乘、司马相如,下及扬子云,竞为侈俪闳衍之词,没其风谕之义。是以扬子悔之,曰:“诗人之赋丽以则,辞人之赋丽以淫。如孔氏之门人用赋也,则贾谊登堂,相如入室矣,如其不用何!”自孝武立乐府而采歌谣,于是有代赵之讴,秦楚之风,皆感于哀乐,缘事而发,亦可以观风俗,知薄厚云。

理解这段材料的关键在于段首所引“传曰”之“能赋”及其后“感物造耑”四字。“传曰”之言又见于《诗经·定之方中》“卜云其吉”句毛传:“建邦能命龟,田能施命,作器能铭,使能造命,升高能赋,师旅能誓,山川能说,丧纪能诔,祭祀能语,君子能此九者,可谓有德音,可以为大夫。”将赋视为堪任大夫者必备的九种语言能力之一。从命、铭、誓、诔等上下文来看,这里的赋显然具备一定的文体学意义。《韩诗外传》亦见此说:“孔子游于景山之上,子路、子贡、颜渊从。孔子曰:‘君子登高必赋。小子愿者,何言其愿。丘将启汝。’”三人遂各畅言其志。联系上下文来看,孔子所言之赋也是指一种独具风格的言说方式,而从三人之言的实际形态来看,他们不用韵语而措辞则愈显繁复,亦符合所谓“不歌而诵谓之赋”的展现方式与“赋者,铺也”的语言风格。仅就这两条材料来看,赋在文体层面自有其特征,与诗并不相同。

不过,大概是受到下文诸侯、卿大夫揖让称《诗》之文的影响,《诗赋略》所引“传曰”中的“能赋”却通常被认为与诗有关,如皇甫谧《三都赋序》指出此句言“诗人之作,杂有赋体”,钱澄之则认为“此言赋,即诗之通称耳”,并将“能赋”理解为“赋诗以言志”。无论是以赋法作诗,还是赋《诗》断章,“传曰”都被视为赋体导源于诗的理论依据。自“传曰”至“逸在布衣”均被视为关于早期诗学的论述,至“贤人失志之赋”始言赋体之独立。这一理解是否符合刘歆原意呢?笔者认为可从两个角度加以判断。

首先,是对“言感物造耑”以下四句的理解。这四句话是刘歆对“传曰”的阐释,有助于把握其引用传文的用意。“造”本指器物制作,在此意义上与“作”相近,故多连用,但战国以来“作”被儒生赋予神圣色彩,故“造”成为汉儒文章学论述中常见的概念,类似“造为宪令”“造《新语》”“造《春秋》”“造赋”“造乐”“造歌”“造汉历”“造文”“造篇”“造经典”等说法大量见于《史记》《汉书》等文献。细按其意,这些措辞多强调从无到有的创制过程,对此,王充的论述最为清晰,他一方面批评司马迁、刘向纂辑群书的著述方式“因成纪前,无胸中之造”,不似董仲舒等“由意而出,不假取于外”,另一方面称许阳成衡《乐经》、扬雄《太玄》之作“造于眇思,极窅冥之深”。显然,“造”的特点正在于其无所因袭、自出机杼,唯不必具备“作”的神圣色彩,故不仅可用于称扬著述,也可指称缺乏事实依据的生造,如“造称僭号”“诈为郡国造歌谣”等,感情色彩相对中性。至于“造耑”,即“造端”,《中庸》言:“君子之道,造端乎夫妇。”这里的“造端”只是一般意义上的肇始之意;但从汉魏时期的用例来看,“造端”二字逐渐固化成词,被用来指称某种创造性行为,如《论衡·对作》在辨析“作”“述”的差异时指出,“作”是“造端更为,前始未有,若仓颉作书,奚仲作车是也”,强调“造端”发前人所未有,绝然不同于对既有文献的称述或引用。刘劭《人物志·材理》则将“思能造端”视为通人必备的素养之一,并指出“思能造端,谓之构架之材”,以“造端”来描述某人对其内在思想的梳理、组织和呈现能力。与“造”一样,“造端”仍然是中性词,汉元帝诏书以“俗人乃造端作基”批评时人无据诽谤周堪的行为,王符《潜夫论·叙录》以“或因颣衅,或空造端”描述谗人嫉贤之行,“空造端”与“因颣衅”相对,显然也是指无所依傍的自设之说。由此看来,“造端”一词的核心内涵在于作始创新,用在与文本有关的语境中,则是指文本创作能力,故颜师古注言“造辞义之端绪”,正是以“造端”为文辞创作。由于下文所言贵族“称《诗》”无疑指《左传》所载赋《诗》断章之事,是“用诗”而非“作诗”,故其与“传曰”所言“感物造耑”之赋显非一事。二者虽然都提到“大夫”,但“能赋”是考察某人是否堪任大夫的标准,“称《诗》”则见于包括诸侯在内的各级贵族聘问宴享等外交活动,二者所言实非同一场景。刘歆熟习《左传》,这里却弃《左传》中经典的“赋《诗》”而改言“称《诗》”,应当也是有意避免与“传曰”所谓“能赋”相混,故异辞以别。

其次,对“传曰”以下数句所论主题的理解,还应基于《七略》的整体结构。《诗赋略》名义上诗在赋前,但著录次序却是赋在诗先,这显然与先秦歌诗已作为《诗经》收入《六艺略》有关。与此相应,刘歆关于诗歌源流的论述亦主要见于《六艺略》诗类叙论,后者完整论述了诗歌的形成、传播、功能与经典化过程,是一篇首尾完足的诗学小史。从《七略》旨在辨章学术、考镜源流的体例来看,《诗赋略》没有必要再重复《六艺略》关于诗歌源起的论述,故其开篇即言赋,至“古者诸侯卿大夫”以下数句虽转言诗学兴衰,但其目的则是引出晚周诗学新变对赋体创作产生的影响,即“贤人失志之赋”的出现,故仍属赋体源流论的重要组成部分。至“其后宋玉”以下则描述战国后期以来“诗人之赋”与“辞人之赋”的分流,关于赋体源流的论述至此告终。“自孝武立乐府”以下数句乃论汉代歌诗,与《诗赋略》的著录次序正相契合。此外,刘歆在《六艺略》叙论中认为“诵其言谓之诗,咏其声谓之歌”,强调诗兼为歌辞,至《诗赋略》所引“传曰”则言“不歌而诵谓之赋”,强调赋不具备音乐性,无法声歌,这也足以揭示,“传曰”所言之赋不可能指以赋法作诗,而只能是一种独立的赋体文学的创作。

因此,在刘歆看来,诗、赋最初各有源头,是两种独立的文体;只是到了春秋之后,随着传统贵族政治与文化的崩坏,诗、赋在发展过程中分别遭遇困境,二者之间才发生互动,出现了“贤人失志之赋”这种“恻隐古诗之义”的交叉文类。这种“诗赋异源说”与汉儒的普遍观点差异较大。结合刘歆《六艺略》所言从“古有采诗之官”到“孔子纯取周诗”的诗学发展历程,可将刘歆关于诗、赋发展演变的过程图示如下:

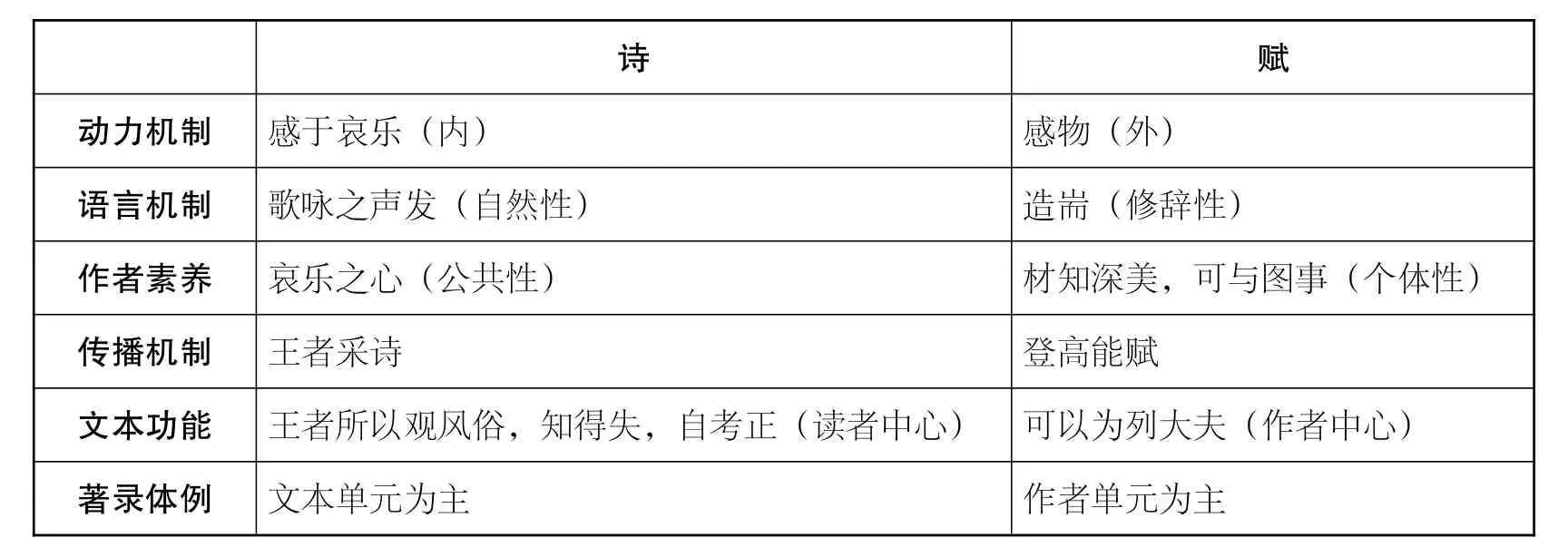

既然将诗、赋视为异源的两种独立文体,那么二者存在哪些核心差异呢?《六艺略》这样描述诗的形成:“故哀乐之心感,而歌咏之声发。诵其言谓之诗,咏其声谓之歌。故古有采诗之官,王者所以观风俗,知得失,自考正也。”《诗赋略》中关于汉乐府的论述大体与之相同,唯多出“缘事而发”一点。类似说法也见于郭店楚简《性自命出》《吕氏春秋》《礼记·乐记》、毛诗大序等战国秦汉文献,是汉儒普遍认可的一种诗学理论。与刘歆关于赋体起源的论述相比,可以发现诗与赋至少存在三点差异。

首先,就创作的动力机制而言,诗歌强调“感于哀乐”,赋则强调“感物”,刘歆由此区分出诗歌的内心指向与赋的外物指向。在战国秦汉情性论中,“心”“情”与“物”常被作为一组相关而又对立的概念,如《性自命出》言:“凡人虽有性,心亡奠志,待物而后作。”《礼记·乐记》则言:“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。”“心”是先天的、内在的,而“物”是后天的、外在的。诗歌创作虽肇端于“物”的激发,但关键在于喜怒哀乐等主体内在情绪的触动与呈现;至于赋的创作,更强调作为对象的“物”,“感物”的过程虽然离不开情感的介入,但始终不脱离“物”,后来陆机《文赋》沿此思路提出了“诗缘情”与“赋体物”的二分式论述。

其次,就语言机制而言,诗歌语言强调自然性,而赋则强调修辞性。所谓“哀乐之心感,而歌咏之声发”,在刘歆看来,由于人类情绪与其语言表达能力天然相关,因此,从“心感”到“声发”的过程被视为是自然性的,对创作者的修辞或知识素养并无特别要求。这在文人诗尚未出现的时代是一种普遍的诗学观念,如《春秋繁露》言“《诗》道志,故长于质;礼制节,故长于文”,认为诗歌直抒胸臆,故语言偏于质直,相反,礼由圣人制作,故注重文饰。《论衡》径言“诗人,俗人也”,“诗作民间”。类似毛诗大序认为诗歌“主文而谲谏”,或《史记·太史公自序》认为《诗》“大抵贤圣发愤之所为作也”这样的看法,反而是空谷足音。赋则不同,作为一种“感物造耑”的文体,其写作需要基于“物”这一外在于人类语言系统的客体,只有具备“材知深美”的修辞能力与知识素养,才有可能遣词造句、谋篇布局,达到摹形尽物的境界,因此赋的语言无疑是高度修辞化的。

这就带来诗、赋的第三个差异。在刘歆的论述框架内,诗歌成为一种公共性艺术,不必强调个体作者,而赋的形成取决于个人才能,故“作者”具有重要价值。诗歌创作所需要的情绪感知与语言表达能力是人们普遍具有的,因此,诗作者既可以是王公贵族,也可以是闾里邦人,不具有身份上的独特性,作诗也不被视为一项独特的技艺。在文人诗尚未出现的时代,诗歌的价值需经过“采诗”才能得以发掘,所以,恰恰是“读者”——也就是“采诗之官”和“王者”才需要具有特定的文化素养。至于赋作者,不仅需要“材知深美”,而且据其文理、文辞可以判断其人是否“可与图事”,足见赋不仅可以为作者赢得声誉,甚至“可以为列大夫”,成为选官任贤的依据。汉武帝读《子虚赋》而叹言“朕独不得与此人同时哉”,读其赋而想见其人,似乎正可为刘歆此说注脚。这有助于我们理解《诗赋略》的著录方式:前三类赋的著录均以作者为基本单元,有些赋家如赵幽王、蔡甲、苏季、眭弘等仅存一篇,仍单独著录,不湮其名;而诗歌多以采辑后的文本为著录单元,文本结集的依据可以是采集地域、主题、使用场合,也可以是作者甚至受赐者。即便是少数几种据作者汇编的诗集,在著录时也未必尽显作者之名,如“《黄门倡车忠等歌诗》十五篇”仅录车忠一人,其余作者皆以“等”字从略,“《杂各有主名歌诗》十篇”则在明知“主名”的情况下仍尽湮作者之名。《汉书·礼乐志》《佞幸传》皆载司马相如曾在乐府创作歌诗,但《诗赋略》对此却没有提及,这多少体现出刘歆对于赋、诗作者功能认识的差异。简言之,从源头来看,刘歆认为赋是由具备特定文化素养的贵族创作的一种体物文学,而诗是人类普遍参与创作的一种抒情文学,二者差异可列表如下:

诗赋动力机制语言机制作者素养传播机制文本功能著录体例感于哀乐(内)歌咏之声发(自然性)哀乐之心(公共性)王者采诗王者所以观风俗,知得失,自考正(读者中心)文本单元为主感物(外)造耑(修辞性)材知深美,可与图事(个体性)登高能赋可以为列大夫(作者中心)作者单元为主

刘歆进而指出,贵族除具备赋才之外还应有诗才。只是与赋才强调“造耑”不同,诗才主要表现为“称《诗》”,也就是在各种场合称引《诗》的能力。因此,“造赋”与“称《诗》”可以说是贵族的两项基本文化素养,前者具有选贤功能,后者则用于交聘宴享,均与贵族政治适应。随着晚周以来贵族政治的崩解,陪臣僭执国命,贵族传统的知识素养失去用武之地,这自然造成相关知识自身形态的变化。据刘歆所言,一是《诗》学传习的主体由贵族降为布衣,二是“贤人失志之赋”的出现,两者之间又存在互动关系。从下文可知,刘歆所谓“贤人”既包括屈原这样的旧贵族,也包括荀子等“先进于礼乐”的布衣之士,他们通过学习《诗》《书》等经典具备了“材知深美”的素养和“登高能赋”的能力,本足当大夫之任,但遭逢乱世,只能屈心抑志,成为“失志”之“贤人”。他们的“离谗忧国”之情郁于胸中,唯有通过“造赋”与“称《诗》”两种传统的表达方式加以纾解。关于晚周士人著述“称《诗》”方式的新变,笔者已有专文讨论。就“造赋”而言,刘歆认为“贤人失志之赋”虽然仍具备“感物造耑”这一赋体文学的基本特征,但其创作动力与最初的“大夫之赋”已大相径庭,反而接近于诗歌的“感于哀乐”,是感时伤己的寄兴之作,其根本精神已经高度诗学化了,这就是所谓“恻隐古诗之义”。如果参照毛诗大序“变风变雅”的概念,甚至可以称之为“变赋”。这类赋作虽非正体,但兼有赋的文体之美与诗的讽喻之义,在文人诗尚未出现的时代,刘歆认为其足以成为士人抒情言志的理想文体。不过,他也指出,“贤人失志之赋”作为一种新的赋体文类虽为宋玉等人所继承,但后者往往徒具其形而失讽喻之义,只能沦为堆砌辞藻的“辞人之赋”。

刘歆的赋体源流说个性鲜明,所谓“登高能赋”之说虽见于韩、毛《诗》传,但并不见于《左传》《国语》等先秦史籍,“感物造耑”之说似乎也只是刘歆对早期赋体创作机制的悬想,毕竟《诗赋略》部分并未著录任何一篇春秋之前的“大夫之赋”。换言之,与《诸子略》“九流十家”说相同,这种诗赋异源、合流又再分派的文体演变说只是刘歆建构的一种历史框架,其目的是为了解释战国以来赋体风格的变化。异源有助于理解赋在文体层面与诗歌的差异性,合流可以解释部分赋作的诗化倾向,再次分派反映了西汉赋作发展的实际形态。至于赋体导源于大夫选任之需的说法则深契《七略》以诸学皆出自王官的整体观念。从刘歆的描述来看,其心目中典范性的赋体文学既非“辞人之赋”,也不是作为赋体正宗的“大夫之赋”,而恰恰是产生于晚周时期兼有古诗之义的“贤人失志之赋”。这种观念是汉赋发展到西汉中后期的产物,是以宣帝时“议者”、扬雄为代表的士人对大赋耽于辞藻的艺术风格加以反思后的产物,可以视为汉代经学尤其是诗学对于赋体文学影响不断增大的结果。研究者一般认为刘歆对于“风谕之义”的强调只是为了强化赋的政教色彩,但结合上举战国秦汉诗学文献的论述,可知在时人的普遍观念中,诗的独特价值正在于其能够真实而敏锐地反映人情哀乐与世情盛衰,足以成为人君观风望俗、修己改政的依据。因此,“辞人之赋”中“风谕之义”的湮没根本上是由于赋作者“哀乐之心”的缺失,只有重新唤回作者的“哀乐之心”,赋这一古老文体才能获得新的生命力。

二、叔向形象的重塑与“失志”主题的强化

基于刘歆的赋体观念再读《遂初赋》,无论是争立古文经的失意,还是外戚擅政的乱象,都可视为促使刘歆有所感发的外部因素,而他之所以创造性地选择赋体来描述其行旅,又在其中大量抒发情志,显然与他对“贤人失志之赋”的文体认识密切相关。外放五原在政治上固然是失败,却使得年少即以黄门郎出入禁中的刘歆有机会真正体验“失志”的境遇,从而将自己置于晚周以来“贤人失志”的人物统系之中,完成一篇具有“恻隐古诗之义”的“诗人之赋”。

从屈骚到司马迁《士不遇赋》、董仲舒《悲士不遇赋》、东方朔《答客难》,“贤人失志”已成为汉赋的传统主题,值得关注的是刘歆的表现方式。在第一部分,他通过自身政治地位的变化陈述“失志”之事,而激切的抒愤陈情主要见于第三部分,依托的核心人物则是晋国公族叔向。赋文从叔向的品性与政治遭遇切入:“何叔子之好直兮,为群邪之所恶。赖祁子之一言兮,几不免乎徂落。”关于叔向之“好直”,显然据《左传·昭公十四年》孔子之言:

仲尼曰:“叔向,古之遗直也。治国制刑,不隐于亲,三数叔鱼之恶,不为末减。曰义也夫?可谓直矣!平丘之会,数其贿也,以宽卫国,晋不为暴。归鲁季孙,称其诈也,以宽鲁国,晋不为虐。邢侯之狱,言其贪也,以正刑书,晋不为颇。三言而除三恶,加三利。杀亲益荣,犹义也夫?”

孔子对叔向的评价基于《左传》所载昭公十三年“叔鲋求货于卫”“使叔鱼归季孙”与昭公十四年“叔鱼蔽罪邢侯”三事,特别是最后一事,叔向不隐其弟叔鱼之罪,故孔子称之为“古之遗直”。这里孔子对“直”的理解与《论语》中“吾党之直者异于是”的“直”有所不同,更接近“以直报怨”之“直”,强调其秉直无私。当然,在涉及叔鱼的整个事件中,叔向的言行得到晋侯、韩宣子等公卿的普遍认可。叔向更在此期间受晋侯之命一力促成平丘之盟,成就了其政治生涯的高光时刻。至于后句所言“为群邪之所恶”,亦本于《左传·襄公二十一年》,范宣子以栾祁之言逐栾盈,羊舌虎等十一人均为栾盈之党,故宣子尽杀之。铜鞮伯华、叔向作为羊舌虎的兄弟也被囚禁。大夫乐王鲋虚意欲为叔向开脱,但叔向认为此人一向逢迎晋侯,不可能逆君之意,只有祁奚会救自己。后来,当晋侯问及此事时,乐王鲋果称叔向可能与谋,而祁奚亲自说服宣子,成功解救了叔向。在这一事件中,所谓“邪”者只有乐王鲋一人,而叔向在此事中表现出的是其所谓“知”,也就是识人之智,与“好直”并无太大关联。实际上,从《左传》对叔向的记载来看,除了坐叔虎这一“飞患”外,其仕宦可谓平顺,尽管晋公室凋零殆尽,但他凭借自身卓见与德行,仍受到晋国君臣乃至子产、晏婴等列国公卿的尊重。就在叔虎事后五年,声子与楚令尹子木班荆道故,言及椒举奔晋之患,即言“晋人将与之县,以比叔向”,足见叔向地位之重。总之,叔向虽逢衰世,但其本人实在难称“失志”,反而是拥有良好声誉与人际关系的辅弼之臣。刘歆熟习《左传》,对此自然有所了解,但为了突出“失志”主题,他将数叔鱼与坐叔虎两事加以嫁接,塑造出叔向以“好直”而遭祸的形象。为了凸显这一形象,刘歆大量化用《离骚》之句感叹叔向的“不幸遭际”,并将其置于孔子、屈原、柳下惠、蘧伯玉等一系列“贤人失志”的谱系之中:

“䨥美不必为偶兮”“嗟千载其焉合”反用“曰两美其必合兮”;“时有差而不相及”化用“汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与”;“何方直之难容兮”化用“何方圜之能周兮”;“扬蛾眉而见妒兮”化用“众女嫉余之蛾眉兮”;“曲木恶直绳兮”化用“背绳墨以追曲兮”。显然,刘歆有意强化叔向与屈原在人格与遭遇上的共同点。不过,如前所述,叔向与孔子、屈原等人的政治境遇实在相去甚远,最后“叔群既在皂隶”之说虽本于《左传·昭公三年》叔向之言,但其所指乃是晋国公室其他贵族的命运,并非叔向自身的境遇,刘歆所言显然更接近他本人的现实遭遇。在争立古文经时,刘歆曾求助于治《古文尚书》的“儒宗”孔光,但遭后者拒绝。刘歆移书的对象只是太常博士,但后来因此激烈批评他的师丹、龚胜等人均非博士,而是地位和声望更高的儒者。在这一事件中,刘歆遭到整个儒官群体的抛弃,无论是非曲直,这种强烈的孤立感无疑使他难以承受。《遂初赋》感叹贤君难得,唏嘘圣贤不为时人所知,正是夫子自道之辞。赋中还两次标举祁奚仗义执言的美德,显然也是欲借此反衬其心目中“二三君子”的凉薄。

刘歆北行之路上原本缺乏表现“贤人失志”主题的典型史事,但他通过对叔向形象的重塑和对孔子、屈原等历史人物的勾连,巧妙地将“失志”确立为全赋主题。这种写法虽有改易典故的倾向,但在汉人著述中不乏其例。

三、“尊尊”话题的嵌入与“失志”主题的回归

在讨论《遂初赋》第二部分的结构与主题之前,有必要先讨论一下这部分“执孙蒯于屯留兮,救王师于余吾”两句的理解问题。关于两句所涉史事,前者见于《左传·襄公十八年》:“夏,晋人执卫行人石买于长子,执孙蒯于纯留。”后者见于《左传·成公元年》:“春,晋侯使瑕嘉平戎于王。单襄公如晋拜成。刘康公徼戎,将遂伐之……三月癸未,败绩于徐吾氏。秋,王人来告败。”受《左传》影响,前句多被理解为“晋人执孙蒯于屯留”;后句则《左传》仅言余吾败王师、王师告败于晋,未言何人有“救王师”之举,故令人费解。章太炎认为“余吾”当为“于途”之讹,并指出:“据子骏说,似石买、孙蒯伐曹时,王师助曹,亦为卫败,曹人诉晋,晋为救王师,而执石、孙也。其事当据铎、虞诸家所传,乃《左传》古说。”此说在版本上缺乏依据,在史事上也无法印证,恐难信从。康达维认为此处“救”意在反讽晋人不救王师,但这种用法缺乏文例的支持,似过于迂曲。王思豪认为“救”为“败”之讹,“救”“败”二字确有错讹的可能性,但仍缺乏版本依据。事实上,对这两句话的理解应基于《遂初赋》同类句式的普遍结构。除这两句以外,刘歆在赋中先后五次使用“动词+历史人物+于+地名”的句式,分别是“吊赵括于长平”“庆辛甲于长子”“唁靖公于铜鞮”“劳祁奚于太原”“责赵鞅于晋阳”。这些动词多有《春秋》学色彩,显示出刘歆的《春秋》学素养。如“庆”见于《公羊传·昭公二十五年》,齐景公“庆子家驹曰:‘庆子免君于大难矣。’”何休注言:“庆,贺。”即庆贺之意。辛甲原为纣臣,后为周文王信用,故刘歆欲致庆贺。“劳”为犒劳、慰劳之礼,如《左传·桓公五年》“郑伯使祭足劳王”,《僖公二十二年》“郑文夫人芉氏、姜氏劳楚子于柯泽”。“唁”三见于《春秋》,即“齐侯唁公于野井”“齐侯使高张来唁公”“晋侯使荀跞唁公于乾侯”,《谷梁传》言“吊失国曰唁”,鲁昭公为季平子所逐,故齐、晋皆致唁。《左传》又载“齐人获臧坚,齐侯使夙沙卫唁之,且曰无死”,《诗经·载驰》毛序言许穆夫人“思归唁其兄”,两处“唁”亦为慰问失国者,《左传》特别强调其时臧坚未死,可知与后世之“唁”仅指慰问死者家属不同,《春秋》之“唁”亦可指慰问贵族之失国者。晋靖公二年(前376)三家灭晋,靖公废为庶人,拘于铜鞮,故刘歆欲于此地致以唁问。

由此看来,除“吊赵括”以外,“庆辛甲”“唁靖公”“劳祁奚”等均有当面交流的色彩,而基于全赋第一人称的叙述口吻,无论凭吊、问责,还是庆贺、唁问、慰劳,句中省略的施动者都只能是刘歆本人。他与古人阴阳两隔,要实现当面交流,只能借助想象,因此在“庆辛甲”等数句中,刘歆实是以悬想之虚笔将自己置入历史情境中。这种表述方式同样适用于前举“执孙蒯”“救王师”两句。有感于孙蒯逐君乱政之恶行,以及余吾败王师而无人救援,刘歆忿于周室“数辱而莫扶”,遂想象自己亲执孙蒯、勤王护驾。尽管《左传》确有“晋人执孙蒯”之事,但这里刘歆要表达的却是必欲亲执贼臣而后快的激愤之情;至于“救王师”这一从未见载的事件,也只有在刘歆的想象中才能实现。学者多注意到,《遂初赋》在写法上受到《涉江》《远游》等楚辞游仙类题材的影响,屈原在《离骚》中诉衷情于往圣,求三代之贤女,是这种“穿越”式想象的典范。《遂初赋》在地理层面虽采用纪实写法,所言史事亦大多见诸经传,但赋作中同样穿插着“尚友古人”的幻想情境。这种虚实结合的写法显示出楚辞对纪行赋的影响,后来又为《北征赋》《述行赋》等作品继承,成为纪行赋书写的经典范式。

《遂初赋》第二部分在描述行旅历程时大量引用《左传》史事,这同样成为《遂初赋》的重要特色以及后世纪行赋书写的基本模式。一般而言,纪行赋在结构上有两种写法。一种是以地理为中心,每至一地则发思古之幽情,如刘歆经过壶关,即言“无双驷以优游兮,济黎侯之旧居”,经过长平,即言“剧强秦之暴虐兮,吊赵括于长平”,前后史事之间并无逻辑关联,《北征赋》《述行赋》等基本采用这种写法。另一种则是在遵循地理空间转移的同时,试图勾勒出历史变迁的纵向线索。这一写法难度相对较大,因为地理空间的先后关系是确定的,而发生在这些地点的重大史事的时间关系未必与地理关系同步,要想同时兼顾时、空两大线索,不仅要求作者具有高超的修辞、叙述能力,对其知识储备也提出了非常高的要求。刘歆《遂初赋》正是在这方面做出了尝试。就整个二、三部分而言,其主体线索无疑是地理空间的变化,作者从天井关出发,经过高都、长子、屯留、余吾、下虒、铜鞮、晋阳、太原、句注山、雁门、云中、临沃,最终抵达五原,从历史地理的角度看,这些地方历晋、赵而为秦汉上党、太原诸郡,有大量历史遗迹和史事流传。刘歆巧妙地在这些史事之间加以选择,将一段空间之旅同时塑造为时间之旅。例如,关于长子,《左传·襄公十八年》中有“晋人执卫行人石买于长子”事,刘歆对《左传》史事非常熟悉,下文也曾引用与此事有关的“执孙蒯”事,但这里他不提此事,却选择追念获封于长子的辛甲,后者的时代早在文、武之世,由此开端,正便于其纵向梳理周、晋史事变化。又如铜鞮,《左传·成公九年》:“秋,郑伯如晋。晋人讨其贰于楚也,执诸铜鞮。”在襄公三十一年子产对士文伯的回应中也提到“铜鞮之宫数里”。可见铜鞮与《左传》所载晋史存在多处关联点,但素重《左传》的刘歆却越过《左传》时限而“唁靖公于铜鞮”。以铜鞮为晋国衰亡的终点,显然也是有意协调“空间路线”与“时间路线”的结果。

刘歆精心构建的这段时空之旅围绕“尊尊”这个新话题展开,这使得第一、二部分之间看起来略显脱节。“哀衰周之失权兮”首先揭示出这一话题,而“悲平公之作台”以下则以十四句的较大篇幅化用《左传·襄公二十九年》子大叔之言与《左传·昭公三年》叔向之言,从整体上勾勒出周王室与晋公室权柄下移、先后衰落的过程,指出晚周政治的症结在于君权不彰、权臣擅政,也就是《春秋》学所谓“尊尊”问题。章樵注指出,刘歆的这些感叹并非单纯的发思古之幽情,而与西汉后期现实政治密切相关。就《遂初赋》本身而言,这个判断无疑是准确的。不过,如果考虑到西汉后期经学史与政治史的整体背景,章注又有令人疑惑之处。自成帝朝王凤擅政以来,王音、王商、王根、王莽先后以大司马大将军辅政,历成、哀、平数朝,西汉后期政治的核心问题就是君权暗弱和外戚擅政。基于此,以刘向、谷永、孔光等为代表的儒臣借助《春秋》公羊学、《洪范》五行学和京氏《易》学等儒学灾异论抨击权臣擅政之风,关于“尊尊”问题的讨论遂成为西汉后期经学史上重要而敏感的论题。不过,以张禹、刘歆为代表的《左传》学者在此问题上却态度暧昧,以成公五年“夏,梁山崩”事为例,董仲舒、刘向均强调此事的象征意义:“溴梁之会,天下大夫皆执国政,其后孙、宁出卫献,三家逐鲁昭,单、尹乱王室。”刘歆虽然也认同山崩为亡国之征,但他认为此异仅限于晋国,无法代表天下大势;同时对亡国的原因也未加深究,仅援引《左传》“美恶周必复”之说,强调国家兴亡的天时规律。又如文公十四年“七月,有星孛入于北斗”,刘向特别强调“北斗,人君象;孛星,乱臣类,篡杀之表也”,对权臣擅政、弑君的厌憎之情溢于言表。刘歆则根据《左传》周史服“不出七年,宋、齐、晋之君皆将死乱”之言,认为“彗所以除旧布新也。斗七星,故曰不出七年”,关注点同样集中在天时“不出七年”上,却绝口不提君臣失次等政治咎由。刘歆灾异说与董仲舒、京房、刘向、孔光、谷永等主流儒学灾异论差异鲜明,尤其与《春秋》学“尊尊”的传统相去甚远,这也许正是其《左传》学受到孤立的原因之一。这样看来,经历了争立古文经的失败之后,刘歆在赋中刻意嵌入“尊尊”的话题,所用“怜后君”“唁靖公”“憎人臣”“责赵鞅”之辞皆极激切,似乎有意表明其尊君宗汉的政治立场。即便不考虑此后刘歆在王莽篡政过程中的作用,对比其在《洪范五行传论》中对“尊尊”问题的回避,《遂初赋》的话题设置也着实令人玩味。

当然,尽管突出了“尊尊”,刘歆在第二部分还是先后两次回应全篇“贤人失志”的主题。首先是“好周文之嘉德兮,躬尊贤而下士。骛驷马而观风兮,庆辛甲于长子”四句。关于辛甲,《左传》载其言而不载其行,不过《史记·周本纪》言:“西伯曰文王……笃仁、敬老、慈少,礼下贤者,日中不暇食以待士,士以此多归之……太颠、闳夭、散宜生、鬻子、辛甲大夫之徒皆往归之。”裴骃集解引刘向《别录》则言:“辛甲,故殷之臣,事纣,盖七十五谏而不听,去至周。召公与语,贤之,告文王,文王亲自迎之以为公卿,封长子。”尽管长子之咏的起因在辛甲,但刘歆通过“好周文”两句将其主题引向文王,并在文王的诸多德行中强调“尊贤下士”的品质,显然有意照应全赋主题。其次,刘歆在论及晋公室之卑弱时所言“枝叶落而不省兮,公族阒其无人。曰不悛而俞甚兮,政委弃于家门”四句,均出自《左传·昭公三年》叔向对晏子之言,而在此后他有六句发挥:“载约屦而正朝服兮,降皮弁以为履。宝砾石于庙堂兮,面隋和而不视。始建衰而造乱兮,公室由此遂卑。”前两句强调尊卑倒置,与叔向所言基本相合。中间两句则以玉、石作比,这对喻象在先秦文献中颇为常见,一般均用来表现贤愚之别,《惜誓》亦有类似表达:“放山渊之龟玉兮,相与贵夫砾石”,强调君主不能辨别贤愚,导致贤人失位在野而奸佞在朝。然而,叔向在论及晋公室卑弱之由时,恰恰认为是公族自身的纵恣无行导致其衰败:“公乘无人,卒列无长。庶民罢敝而宫室滋侈,道殣相望而女富溢尤。民闻公命,如逃寇雠。”此前晏子对齐公室衰微的论述同样指向公族自身的败落:“公弃其民,而归于陈氏……民人痛疾,而或奥休之,其爱之如父母,而归之如流水,欲无获民,将焉辟之。”显然,与第三部分对叔向形象的塑造一样,“宝砾石”两句是刘歆为了表达其个人情绪而对史事进行的微妙重构。从文王尊贤而国兴,到晋室“失贤”而“遂卑”,第二部分嵌入的“尊尊”话题最终被纳入全赋“贤人失志”的主题之中,并顺利过渡到第三部分关于叔向的长篇感叹。从赋作的结构处理看,这种写法有利于主题的集中,避免了“尊尊”话题的游离,但如果将其置于成、哀之际的政治史与经学史之中,究竟周、晋衰亡的根本原因何在呢?仅仅是因为人君不辨贤愚而导致贤人失志吗?刘歆之叹似乎又在一定程度上转移了“尊尊”这一汉末政治论题的核心内涵。

刘歆少禀赋才,曾应召诵读诗赋,深得成帝认可。在《七略》中,他提出诗赋异源、合流、再分派之说,将晚周以来兼采诗、赋二体之长的“贤人失志之赋”塑造为士人托物言志的理想文体。不过,直到经历争立古文经失败、外放三河、徙守五原等一系列政治打击后,他才真正体会到“贤人失志”之悲辛,遂以其北行之路勾连周、晋史事,创作出这篇寄兴深远的赋作。无论是全赋结构的设计、史事的编连、历史人物的重塑,还是最后的超越之道,都深具匠心,因此不久就为班彪、蔡邕等硕儒摹拟,成为汉赋的重要主题之一。当然,由于牵涉复杂的政治现实,这篇赋作也有不少欲言又止、声东击西之处,令人玩味。究竟刘歆如何看待“尊尊”?赋文中的激切之辞是故作姿态,还是剖心明志?刘歆又如何看待经学?他曾反复据《左传》问难刘向,所撰《洪范五行传论》亦与其父立异,学术主张明确而坚定,但赋作最后却称“虽穷天地之极变兮,曾何足乎留意”,这一切真的都不足留意吗?两汉之际的士人身处变幻无常的时代大潮中,他们的思想和人生态度都具有多样性,刘歆虽将“贤人失志之赋”溯源于荀卿、屈原,其句式、用词也大量化用屈骚,但《遂初赋》的整体风格仍与屈骚大为不同,它是两汉之际士大夫心理状态的真实反映,具有独特的艺术价值。

注释

① 参见郭维森、许结:《中国辞赋发展史》,江苏教育出版社1996年版,第164—166页;郑毓瑜:《归反的回音——汉晋行旅赋的地理论述》,衣若芬、刘苑如编:《世变与创化——汉唐、唐宋转换期之文艺现象》,(台湾)“中央研究院”中国文哲研究所筹备处2000年版,第135—192页;康达维:《汉赋中的纪行之赋》,《汉代宫廷文学与文化之探微:康达维自选集》,苏瑞隆译,上海译文出版社2013年版,第157—182页;徐华:《刘歆〈遂初赋〉的创作背景与赋史价值》,《文学遗产》2013年第3期;王思豪:《〈遂初赋〉用〈左传〉事典的学术史意义》,《文学研究》第1卷2辑,南京大学出版社2015年版;丁涵:《论中国纪行文学的发生与确立:以刘歆〈遂初赋〉为中心》,(台湾)《中正汉学研究》2017年第2期;龙文玲:《刘歆〈遂初赋〉文本早期载录之文献考察》,《铜仁学院学报》2018年第7期。

② 章樵注:《古文苑》卷五,《四部丛刊》本;欧阳询:《艺文类聚》,上海古籍出版社1982年版,第490页。本文所引《遂初赋》皆据《古文苑》(《四部丛刊》本)。

③⑩ 刘勰著,黄叔琳注,李详补注,杨明照校注拾遗:《增订文心雕龙校注》,中华书局2012年版,第50页,第95页。

④⑦⑭⑱㉑㉒㉝㉞㊸[58][59][60][61][67] 《汉书》,中华书局1962年版,第2829页,第1765—1766页,第3510、4076页,第1948页,第1709页,第1709页,第1754页,第1045、3725页,第1971页,第1456页,第1456页,第1511页,第1511—1512页,第4019页。

⑤ 萧统编,李善注:《文选》,上海古籍出版社1986年版,第1页。

⑥ 如挚虞《文章流别论》:“古之作诗者,发乎情,止乎礼义。情之发,因辞以形之;礼义之指,须事以明之,故有赋焉,所以假象尽辞,敷陈其志。古诗之赋,以情义为主,以事类为佐;今之赋,以事形为本,以义正为助。”(《艺文类聚》,第1018页)《文心雕龙·诠赋》:“赋自诗出,分歧异派。”(《增订文心雕龙校注》,第97页)

⑧⑮㉙㊳㊴㊵㊶㊺㊻[50][51][52][53][56][57][65][66] 阮元校刻:《十三经注疏》,中华书局2009年版,第666页,第3530页,第566页,第4509页,第5448、5459页,第4279页,第4325页,第4264、4108页,第4108—4109页,第5059页,第3796、3938页,第4575、4609、4617、5300页,第4262、674页,第4264页,第4137、4375页,第4411页,第4411页。

⑨ 许维遹:《韩诗外传集释》,中华书局1980年版,第268页。

⑪ 萧统编,李善注:《文选》,第2038页;钱澄之《停云轩赋序》:“此言赋,即诗之通称耳。古人不歌而诵,亦谓之赋,春秋列国大夫相见,各赋诗以言志是也。”(彭君华点校:《钱澄之全集·田间文集》,黄山书社1998年版,第290页)

⑫ 参见《史记》,中华书局2014年版,第3009、3881页;《汉书》,第81、975、1748、1953、4076页。此外,如《论衡·问孔》言:“夫圣贤下笔造文,用意详审。”(王充著,黄晖校释:《论衡校释》,中华书局1990年版,第395页)《毛诗正义》引郑玄答赵商言:“凡赋诗者,或造篇,或诵古。”(《十三经注疏》,第870页)《潜夫论·赞学》:“先圣之智,心达神明,性直道德,又造经典以遗后人。”(王符著,汪继培笺,彭铎校正:《潜夫论笺校正》,中华书局1985年版,第13页)

⑬⑯㉘ 王充著,黄晖校释:《论衡校释》,第607页,第1181页,第765、1185页。

⑰ 刘邵著,王晓毅译注:《人物志译注》,中华书局2019年版,第94—95页。

⑲ 王符著,汪继培笺,彭铎校正:《潜夫论笺校正》,第468页。

⑳ 事实上,皇甫谧对“造耑”特指文辞创作内涵的理解非常准确:“然则赋也者,所以因物造端,敷弘体理,欲人不能加也。引而申之,故文必极美;触类而长之,故辞必尽丽。然则美丽之文,赋之作也。”(皇甫谧:《三都赋序》,《文选》,第2038页)他敏锐地注意到文辞之“丽”是赋体的基本特征,而这种“美丽之文”只能通过创作产生。只是受到班固《两都赋序》影响,他仍将赋视为古诗之流衍。

㉓ 如《性自命出》:“喜斯陶,陶斯奋,奋斯咏,咏斯犹,犹斯舞。舞,喜之终也。愠斯忧,忧斯戚,戚斯叹,叹斯辟,辟斯踊,踊,愠之终也。”(荆门市博物馆编:《郭店楚墓竹简》,文物出版社1998年版,第180页;释文参见李零:《郭店楚简校读记》,中国人民大学出版社2009年版,第137页)《吕氏春秋·适音》:“故治世之音安以乐,其政平也;乱世之音怨以怒,其政乖也;亡国之音悲以哀,其政险也。凡音乐通乎政而移风平俗者也。”(许维遹:《吕氏春秋集释》,中华书局2009年版,第116页)《礼记·乐记》:“情动于中,故形于声,声成文谓之音。”(《十三经注疏》,第3311页)毛诗大序:“情发于声,声成文谓之音……先王以是经夫妇、成孝敬、厚人伦、美教化、移风俗。”(《十三经注疏》,第564—565页)

㉔ 文本的生成过程受到诸多因素的影响,其中主体、动力机制与语言机制至为关键。主体即文本的实现者;

动力机制指触发主体实现文本的动力;而实现文本的具体方式则是其语言机制。参见程苏东:《“天籁”与“作者”:两种文本生成观念的形成》,《中国社会科学》2021年第9期。

㉕ 荆门市博物馆编:《郭店楚墓竹简》,第179页;《十三经注疏》,第3310页。

㉖ 陆机著,张少康集释:《文赋集释》,人民文学出版社2002年版,第99页。

㉗ 苏舆:《春秋繁露义证》,中华书局1992年版,第36页。

㉚㉛[63] 《史记》,第3978页,第3002页,第116页。

㉜ 以采集地域结集者如《吴楚汝南歌诗》《洛阳歌诗》,以主题结集者如《汉兴以来兵所诛灭歌诗》《出行巡狩及游歌诗》,以使用场合结集者如《泰一杂甘泉寿宫歌诗》,以作者结集者如《高祖歌诗》《临江王及愁思节士歌诗》,以受赐者结集者如《诏赐中山靖王子哙及孺子妾冰未央材人歌诗》(《汉书》,第1753—1755页)。

㉟ 参见程苏东:《从贵族仪轨到布衣文本:战国〈诗〉学功能演变考论》,《文学遗产》2020年第2期。

㊱ 《汉书·王褒传》:“上令褒与张子侨等并待诏,数从褒等放猎,所幸宫馆,辄为歌颂,第其高下,以差赐帛。议者多以为淫靡不急。”《艺文志》:“是以扬子悔之,曰:‘诗人之赋丽以则,辞人之赋丽以淫。’”(《汉书》,第2829、1756页)

㊲ 参见罗根泽:《中国文学批评史》,商务印书馆2015年版,第121—122页。

㊷[64] 洪兴祖:《楚辞补注》,中华书局1983年版,第35、6、16、14、15页,第230页。

㊹ 参见程苏东:《“诡辞”以见义——论〈太史公自序〉的书写策略》,蔡宗齐、汪春泓编:《岭南学报》第11辑,上海古籍出版社2019年版。

㊼ 章太炎:《春秋左传读》,学海出版社2012年版,第503页。

㊽ 康达维:《汉赋中的纪行之赋》,《汉代宫廷文学与文化之探微:康达维自选集》,第162页。

㊾ 王思豪:《〈遂初赋〉用〈左传〉事典的学术史意义》。

[54] 蔡邕《述行赋》有“忿子带之淫逆兮,唁襄王于坛坎”句(邓安生:《蔡邕集编年校注》,河北教育出版社1999年版,第32页),周襄王以王子带之乱出居郑,后在晋文公帮助下平乱还都。蔡邕“唁襄王”之说显然就其失国之事而言,非指其崩亡。这可以佐证刘歆“唁靖公”句应指唁问失国者。

[55] 参见丁涵:《论中国纪行文学的发生与确立:以刘歆〈遂初赋〉为中心》。

[62] 参见程苏东:《兼听则明:刘歆争立古文经事件再考论》,《国学研究》第39卷,北京大学出版社2017年版。