明代生员服饰流变的社会学解读

魏 娜, 张 统, 孔凡栋

(1.青岛大学 纺织服装学院,山东 青岛 266071;2.浙江理工大学 国际时装技术学院,浙江 杭州 310018;3.中国美术学院 设计艺术学院,浙江 杭州 310024)

明初,统治者建立了一套较为完善的学校教育制度,旨在更好地招贤纳士,广蓄人才。学校里的学生通称生员,俗称秀才,他们在学校肄业,学习儒家经典,以求读书仕进[1]。文中旨在通过对明初生员服饰制度建立与明中后期生员服饰多样化发展的剖析,探究如何通过服饰建立身份的认同,及生员服饰的社会意义。

1 明初生员服饰制度的形成

1.1 辨华夷理念下服饰的去胡归汉

服饰是社会民族文化的象征,明初进行的服饰改制,以割除胡俗,恢复汉风为目标。洪武元年(1368年),士庶都“服四带巾、杂色盘领衣。”[2]洪武三年(1370年),《明史·舆服制》中分点记载了士人与庶民改戴四方平定巾的相关内容,但此时士人与庶民阶层的服饰仍没有太大差别。服制中规定生员冠巾制度为内以网巾束发,再外戴一方巾(四方平定巾)。明人对网巾和方巾附会以政治寓意,这在百废俱兴的明初具现实意义,也体现了以服饰改制宣示改朝换代的政治意味。

明代生员在学校学习,谒见官长、遇大礼以及参加一些交际场合需穿公服,平时交际可穿便服。洪武二十三年(1390年),朝廷对官民服饰的衣长、宽窄作出规定,生员服饰衣袖宽大,能体现生员的斯文之气;而庶人服饰衣身短小,便于劳作,二者大相径庭。服饰制度的确立,使得生员和庶人的服饰被有意识地区分。生员所着襕衫[3]、方巾[4]、网巾[5]如图1~图3所示。

图1 生员襕衫Fig.1 Lanshan

图2 明代方巾Fig.2 Square scarf of the Ming Dynasty

图3 明定陵出土的网巾(复原品)Fig.3 A net scarf excavated from the Ming Dingling Tomb (restoration)

1.2 明初生员衣冠革新的社会意义

1.2.1巩固新政权需要 元、明之前,北方地区被金国统治过一段时间,金人推行同化政策,使得北方地区的汉人服饰一定程度上胡化。元代虽对服饰无强制规定,但汉族儒士为入仕,会主动学习蒙古习俗和穿着蒙古族服饰,以图被垂青。

受中原文化影响的北方政权,认为自己是中华正统,辽贬北宋为“汴寇”,金贬南宋为“岛夷”“三苗”“蛮夷”。1366年元明更替之际,作为天下士人魁首的曲阜衍圣公孔克坚在处理朱元璋的召见时,以病推脱,派其长子替代前往。可见当时汉族士人并未十分认可新政权。因此,稳固政权,重拾儒家“华夷之辨”,得到士大夫阶层的支持,已成为明初期十分紧迫的政治任务[6]。其中衣冠革新则是任务的重点之一。

宣德七年(1432年)全国生员数量约3万人[7],洪武年间(1368—1398年)的生员数量还要少于此数,相对明初7 300万的总人口[8],在士人中衣冠革新相对容易。同时,作为社会的知识群体和知识的占有者,士大夫是地方社会的领导者。生员对这次革新的接纳,能够在一定意义上增加民众的认同感。为了让生员接受明初服饰制度,朝廷采用了“引古”“神权”两种办法。明人对生员服饰的源头有不同见解,如明中期的何孟春称在明初官民服饰改制时,明太祖亲自过问,要求“参酌时宜、俾存古意”[9];郎瑛称生员头巾源自汉代儒冠,生员的绦繐承袭汉士的练带,生员服白也是古制,士“练带”“素积”在儒家经典著作《礼记》中有所记载;明晚期的王圻称襕衫是唐代马周依据三代深衣之制制作[10]。暂不论这些说法是否准确,他们都把生员服饰与前代多个汉族政权的士人服饰相联系,上取三代,下至盛唐,熟读儒家典籍的生员对“深衣”“儒冠”“礼记”再熟悉不过,穿着前朝儒服也顺理成章。虽然这些记载来自明代中晚期,但非一时之说,与明初有一定的承袭关系。《海瑞集·规士文》“举世衣冠,往往通用。惟有生员衣冠,皇祖特为留意。”[11]《七修类稿·生员巾服》“太祖以学校为国储材……令工部制式,凡三易之……谓之襕衫。又闻常亲服试之,至今藏于内府。”[12]多篇文献记载,显示了明太祖对生员服饰的殚精竭虑、亲力亲为,彰显“皇恩浩荡”,以此笼络士人。朱元璋出身低微,却成为天子,介于天人之际。生员们虽不能像明太祖一样开疆辟土,创立一番伟业,但是可以跃过龙门,实现身份等级的跨越,并借用生员服饰包含的皇权、神权,彰显自己的身份。

农民出身,靠起义推翻元朝的朱元璋深知人心向背与政权稳定的关系,士人对新政权的认同将在民间起到良好的示范。服饰特征正是华与夷的重要区别,接受了汉族传统服饰形制,自然就断绝了与蒙元的联系;服饰制度又是礼制内核的表象之一,接受了服饰也更容易顺从封建礼制,有利于政权的巩固和稳定。

1.2.2通过服饰对生员身份界限的刻画 日本学者荻村昭典在《服装社会学概论》中提到,人的社会欲求会引导人们穿着不同的服装,已经获得社会身份及地位的人,通过服装被社会承认,显示自身地位[13]。生员只是一种暂时性的身份,其实质是庶民,但具有比一般平民更加优越的地位,这种身份的特殊性通过其服饰表现。洪武朝初期,胡服整肃后被禁,即使有保留,也仅限于被变形后的部分。蒙汉服饰的区别除了外观,还表现在元朝的服饰不具有等级区分功能。明朝统治者希望建立一套完整的服制体系巩固政权,在这套体系的建立过程中,生员服饰从初期与庶民一致,发展为逐渐靠近文官服饰。

洪武朝中后期,生员服饰在修改过程中奉行“以官望士,贵之也”的原则,更加突出了生员作为预备官僚的身份。按《大明会典》卷六十二·冠服,国初(洪武元年)著令,官民服色、冠带等,上可以兼下,下不可以僭上[14]。洪武二十年(1387年),国子监学规明确规定生员须穿着符合服制的服饰,不能穿戴常人巾服,如有违背将被处决[15],即生员和庶民都不可穿着对方服饰。此规定能有效区分士人与庶民阶层,使士人社会地位得以体现,同时还能鼓励士人专心学习儒家说教,用思想影响社会各阶层,维护社会秩序[16]。

2 明中后期生员服饰多样化流变

关于明代中后期服饰的流变,前人多有论述,此处不复赘言,整体而言,生员服饰的变化与明代风俗变化一致[17]。依据德国社会学家乔治·齐美尔(Georg Simmel)等学者提出的时尚“涓滴理论(trickle-down theory)”,上流社会流行的一些时尚,经过一段时间会涓滴到下层。一旦下层社会开始模仿上层社会的流行风格,上层社会为了破坏这种一致性,和下层社会划清界限,就会放弃这种风格而接受新的风格,对时尚而言就进入了采纳、模仿、抛弃的周期循环[18]。

2.1 由权力阶级引起的纵向传播

明代社会等级分明,人们通过服装体现社会地位,同时服装也受社会制度的制约。明代社会顶层的统治者为了巩固政权,稳定阶层,规定特定人群穿着特定象征性服饰,同时又追求奢侈的生活和华丽的服饰。如万历帝明神宗为皇长子和诸王子的册封、冠婚用掉银934万两,还外加袍服费270余万两[19]。此外,统治者一方面制定服饰禁令,一方面又任性破坏的行为,存在自相矛盾的问题。《明史·舆服志》历朝赐服中记载,洪武时的罗复仁,弘治时的刘健、李东阳,嘉靖时的严嵩、徐阶、朱希忠、陆炳、严讷、李春芳、董份,万历时的张居正、李伟,都被越级赏赐。如严讷等3人五品官职,却被赐予一品官员才穿着的仙鹤服;张居正和李伟被赐予坐蟒;严嵩被赐予皇帝才能使用的闪黄色。此外,飞鱼服、斗牛服也是常见的赐服,麒麟是公、侯、驸马、伯的常服,但常越级赏赐[20]。严格来说多数赐服并非服饰而是纹饰,以上纹饰之所以被追捧,是因为其与皇帝所穿的龙衮服纹饰极为相似,飞鱼、斗牛其形类蟒,麒麟纹样为龙首且有两角,也与龙纹相似。蟒、飞鱼、斗牛、麒麟纹样如图4[21]所示。帝王如此,阁臣公卿有所模仿也不足为怪。明人沈德符在《万历野获编》中提到,王侯将相的侍从,八、九品的芝麻官,甚至无业游民,竟然也身着麒麟服,腰缠金带;在京的官员,穿着似蟒又似斗牛的衣服招摇过市,无人过问,王府内的人即使从未受赐,也照样敢穿蟒服出行[22]。对违制的仪宾虽有惩治,但据考证此类处罚往往是因为仪宾犯罪而非僭越服制[23]。

图4 蟒、飞鱼、斗牛、麒麟纹样Fig.4 Python, flying fish, douniu, and Qilin patterns

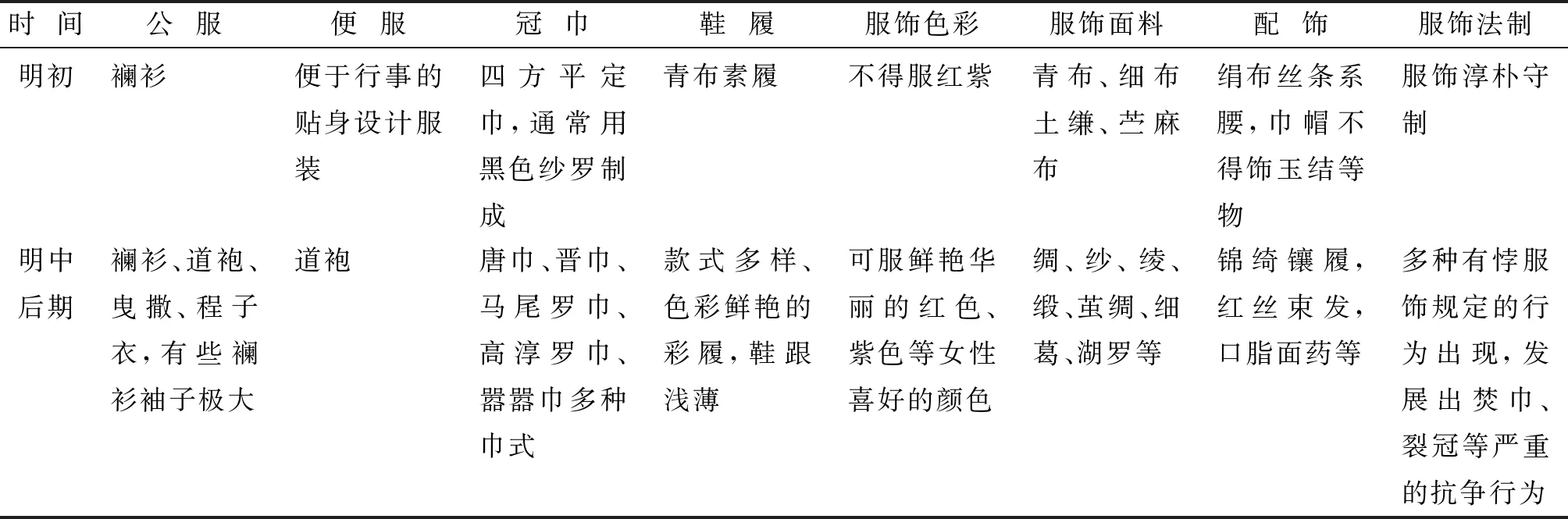

明初,生员服饰禁限以面料为主,后扩展至尺寸、式样和配色。在慑于重法,限于财力的双重因素下,服饰法制尚可维持。明中后期,生员服饰不断发生僭越,万历二年(1574年)朝廷颁布法令“生儒僭用忠静冠,锦绮镶履及张伞盖,戴暖耳,违者五城御史送问。”[20]万历(1572—1620年)中期,作为松江府生员常服的布袍,已被视为寒酸之物。万历辛亥(1611年)有常熟生员将襕衫面料由苎麻布改为更为轻薄的湖罗。万历乙卯(1615年)有范姓生员穿着素绉纱,因寒酸而被人耻笑。崇祯年间(1628—1644年)已尽是这种轻薄面料[24]。明中后期,生员服饰在形制、色彩、面料、配饰等方面都有长足发展,服饰法制也有诸多突破,明初与明中后期生员服饰对比见表1。发展至极致时,男女服饰混穿的“服妖”现象和不衣不冠的叛逆行为已屡见不鲜。顾起元评论生员巾履“即妇女之饰,不加丽焉。”此时生员服饰颜色和式样华美艳丽,接近女性的穿着;明人李乐记载,万历己卯(1579年),福建诸生参加秋试时“率不衣不冠行于市”。

表1 明初与明中后期生员服饰对比

2.2 由富裕阶层引起的纵向传播

明初视商贾为下贱,服饰制度对其多有歧视。明代中后期社会管制松弛,积累了一定财富的商人纷纷模仿书生穿着。崇祯河北《内丘县志》曰:“万历初,庶民穿腃靸,儒生穿双脸鞋,非乡先生首戴忠靖冠者,不得穿厢边云头履(俗云朝鞋)。至近日,而门快舆皂无非云履,医卜星相莫不方巾,又有晋巾、唐巾、乐天巾、东坡巾者。”[25]揭示了有经济能力的人在未改变身份的情况下,违背法令,追逐时尚,模仿士人,通过服饰提升身份地位。明中叶以来,富商子弟可以通过纳捐的方式成为生员,使生员阶层得以扩大,这种做法是富商阶层在法令允许的范围内改变身份,进而改变服饰。有闲钱的富商子弟成为生员后,积极推动服饰创新。

推动服饰风潮变化的直接因素是商品经济的发展,服饰品价格的下降。瓦楞骔帽嘉靖年间生员始戴,渐被富人采用,但所戴者并不多,价格甚是昂贵;万历以后,瓦楞骔帽为全民所用,价格低廉[26]。由此可以看出,生员服饰先是被富裕者模仿,随着商品价格的降低,亦被贫困者穿着。

2.3 生员服饰的变异与趋同

服饰流行包含着变异与趋同两个过程。明中后期生员服饰多样化流变有生员自身打破传统、僭越的因素,但最重要的原因是他们仍希望自己的身份更具识别度,从而与其他阶层区分,因此产生了服饰的变异。但不少平民自视地位与生员等同,采用一些以往专属于生员的服饰和称号等表征,导致生员服饰变异后不久,又被平民仿效,甚至被奴仆、倡优、隶卒等从事贱业的人模仿,即出现了服饰的趋同。庶民阶层对生员服饰的模仿,以致区分社会阶层的服饰制度逐渐瓦解,生员们为维持自身的社会地位,只能加快服饰创新的速度,这又促使趋同速度加快,整体上缩短了流行周期,正如崇祯《嘉兴县志》所述“巾服器用,士子巾帻……为晋、为唐、为东坡、为乐天、为华阳,靡然趋尚,不知谁为鼓倡而兴,又熟操绳约而一,殆同神化,莫知为之者。”[30]

“正德中,士大夫有号者,十有四五……嘉靖来,束发时就有号;末年,奴仆无不有之。”[27]号这一士大夫特有的表征对乡民来说已不新鲜时,效仿服饰的行为也顺理成章。这种变化带来的直接威胁是万历朝生员“有不衣文采而赴乡人之会,则乡人窃笑之,不置之上座”[28]。约五六十年的时间,从乡民担心因自身粗鄙而被生员取笑,变成了不衣文采的生员被乡民窃笑,乡人前后对生员的态度天壤之别。然而窃笑还是暗中表现,不被置于上座,则是不被尊重、社会地位下降的明显标志。就社会心理角度而言,认同与区分也是促成流行变迁的两大动力,顺从流行往往会变成一种可以藉由展现认同别人的能力,使自己减少焦虑并且获得社会接纳的方法[29]。这就倒逼着生员阶层积极创新服饰式样,追赶流行。

3 结语

对明代生员服饰流变的梳理可知,明初生员服饰制度建立之初,被赋予了丰富的政治、文化内涵,其基本理念有两个:①辨华夷,争取士大夫对新政权的支持,并在民间起到良好的示范作用;②分尊卑,洪武朝通过繁杂的服饰规定对生员服饰进行严格限制,生员与庶民阶层的身份差异在服饰上被清晰地表现。华夏服饰认同和社会各阶层的服饰秩序,使得儒家华夷有别,尊卑有序的意识形态也得以体现,塑造和展示了明政权的正统性。

在明中后期的服饰变化浪潮中,生员服饰表现出由复古、新奇、模仿到僭越的变化,式样日新,色彩丰富,很多限制名存实亡。其原因有:①生员阶层是对上层阶级服饰的模仿;②生员服饰被庶民阶层仿效,其身份受到威胁,使生员主动或被动地通过服饰创新维持其身份和社会地位。