专属性主题的中英文文献比较研究

翟 翌,孙耀吾

(湖南大学 工商管理学院,长沙 410082)

在创新研究领域,“专属性”(appropriability)一词表示专属、独占或排他之意①关于“appropriability”一词的中文译意,国内部分学者翻译为“独占性”[1-2]、“可占有性”[3]、“可收益性”[4]、“专有性”[5]等,均指创新主体将技术创新带来的经济收益内部化,从创新中获取经济价值。本文认为,国际上“appropriability”研究是指通过保护创新者知识资产,防止竞争者和模仿者对创新成果的侵占,进而提高其创新收益、价值的专属程度和分配比例,故将其译为“专属性”。。针对创新(者)权益的专属性问题一直是创新领域的基本研究主题之一。从SCHUMPETER[6]主张“垄断是创新的先决条件”,到ARROW[7]认为需要赋予创新者一定的排他权利、限制模仿者搭便车行为,再到TEECE[8]提出的“PFI(profiting from innovation)”理论分析框架,学者们对如何保障创新者专属其创新收益的讨论从未中断。随着研发合作、模块化创新和平台等合作创新模式日益推进,专属性问题更加突出和严峻。因为高质量的合作创新需要企业开放边界促进知识流动,但频繁的知识流动不可避免会产生知识溢出,而知识的“公共物品”属性会降低溢出企业的创新回报[9],导致企业创新动力不足或合作关系破裂。因此,专属性问题已成为制约企业持续创新的瓶颈因素,受到越来越多学者的关注。

专属性这一概念源自经济学,早期学者们分别讨论了创新者能否专属其创新收益对经济增长[6]、信息市场[7]和社会福利[10]的影响。1986年,TEECE[8]将专属性引入管理学范畴,提出PFI理论分析框架,聚焦影响企业从创新中获利的3个关键因素,即专有化机制②企业保护创新并拥有增值收益的途径统称为“专有化手段”,各种手段形成“专有化机制”。、互补性资产③有学者将互补性资产作为一种策略性专有化机制进行讨论[11],本文认为这混淆了专有化机制与互补性资产的层次关系,二者均是“PFI”理论框架下的关键要素,应该是平等的层级关系。和主导设计,为专属性研究开启了一个全新的系统视角,引发了大量关于“如何从创新中获利”问题的讨论,促使专属性研究逐渐发展为一个观点纷呈的学术领域。

部分学者对专属性主题研究进行了综述[3-4,12-13],从理论发展、专属性问题的由来、内涵与要素以及机制间关系进行阐释和评述,启发并呼吁更多学者关注专属性问题,为后续研究提供了重要参考。除直接对现有研究进行归纳和梳理之外,本文使用文献计量分析法探索了国际上专属性主题研究的演化规律,发现该主题在国际上引起了广泛和持续的关注,且国际研究表现出明显的演化阶段和相对成熟的研究体系[14]。然而,国内研究较为零散,尚处于混沌状态。专属性问题在当前以开放、合作为主导的创新环境下日趋重要,因此,有必要加强国内学者对这一主题的关注。中英文文献的对比分析不仅可以让国内学者充分了解该主题国内外研究的现状和分布,还可以通过识别研究差距引导国内学者开展更有前沿性和针对性的研究。

然而,由于专属性中文文献数量相对较少且分散,尚未形成成熟的演化路径,纵向演化对比无法获得有价值的结果。鉴于此,不同于SUN和ZHAI[14]纵向剖析国际上专属性主题研究演化,本文从知识结构、知识基础和热点主题等方面,对专属性主题的中英文文献进行横向对比分析,揭示在这一领域中外研究的共性与差异,并进一步寻找差异产生的根源,探索背后的逻辑,以期为国内学者提供本领域的研究现状特征,推动开展更多中国情境下的专属性研究。

1 研究设计

1.1 研究方法

文献计量以文献数据特征为分析对象,采用科学计量方法结合可视化工具(CiteSpace软件),客观展现研究领域的知识基础和结构关系[15]。通过文献计量观察文献外部特征,结合内容分析法研究文献内容特征,从内外部共同分析专属性主题文献分布、研究热点及更深层的理论渊源。

1.1.1 引文共被引分析与关键词共现分析 引文共被引分析和关键词共现分析分别以引文和原文献为对象,网络中的节点分别代表引文(cited reference)和关键词(keyword)。两者的区别在于,共被引分析通过对原文献的引文进行聚类展现某一领域的主要知识基础,即这些研究是参考了哪些知识而形成的,同时也可以反映知识基础间的关系即知识结构。而关键词共现的分析对象是原文献,由于关键词具有高度概括性,关键词共现分析可以直观地反映某一领域的研究热点,为学者进行内容分析提供线索。

1.1.2 重要节点文献内容分析 节点重要性的关键指标有3个:①被引频次,反映文献在后续研究中的影响力;②中介中心性,代表网络中节点位置的重要性,高中介中心性的节点是连接知识域的枢纽或桥梁;③引用爆发点,指某一时期内引用频率发生突然变化的节点,往往也是该领域中较活跃和备受关注的研究。在图谱中,文献被引频次高低与节点大小成正比;最外圈越厚的节点,具有超高的中介中心性;若节点年轮的某层颜色加深,即为引用爆发点。

本文研究思路是分别对专属性主题的英文文献和中文文献进行文献计量和内容分析,通过引文共被引聚类呈现各自的知识结构和基础,通过关键词共现呈现各自的主题分布和研究热点。基于重要节点文献的挖掘和溯源,进行中英文文献对比分析,进一步探究中英文文献的理论渊源和发展路径,从而了解差异产生的根源,得到结论、启示和未来研究展望。

1.2 数据检索

1.2.1 英文文献检索 以Web of Science(WoS)核心合集数据库(包括SCIE、SSCI、CPCI、CCR)为英文文献检索数据库。以“TS=appropriability”为检索式进行文献检索④通过多次试验确定检索式,根据已有文献中专属性的2种表达“appropriability”和“appropriation”(“appropriability”占绝大多数),研究者尝试以“TS=(appropriability OR appropriation)”和“TS=appropriation”进行检索,发现检索结果多为物理学等不相关学科,混淆了研究关注的文献信息,若仅以“TS=appropriability”进行检索,则基本集中在经济管理类文献,与本研究主题相符。,即以“appropriability”在“主题”范围内进行检索,具体而言是指在标题、摘要、作者关键词和Keywords Plus 中进行逻辑“或”检索。检索跨度为1986—2017年⑤可以检索的最早年份为1986年,同时也是“appropriability”引入管理学领域的年份。,得到448条搜索结果,通过文献类型和研究方向筛选(聚焦到社会科学领域)后得到文献324条以及其施引文献6346条。施引文献是对原始文献的延伸,使用施引文献的数据可以更好地探索和发现文献间的关系以及后续研究发展。因此,将这6670篇文献作为英文文献研究数据集。

1.2.2 中文文献检索 以CSSCI作为中文文献检索数据库,与CNKI相比,CSSCI下载的数据完整性更高,CNKI没有参考文献数据,限制了后续分析的可行性。CSSCI为社会科学引文索引,与筛选后的英文文献来源更为匹配。为提高检索的全面性,在“关键词”和“篇名”范围内,将国内学者对“appropriability”的各种译法均进行检索,检索式为“关键词或篇名=专有性or专有化or专属性or收益占有or可收益性or创新中获利or独占性or可占有性”,时间跨度为1998—2017年,1998年是数据库可以检索的最早年份。检索得到147篇文献,手工筛选不相关及重复条目,剩余92篇。由于数据库限制,无法检索这92篇文献的施引文献,故与英文文献相比,体量上有较大差距。

2 基于WoS的专属性研究

2.1 知识基础与知识结构

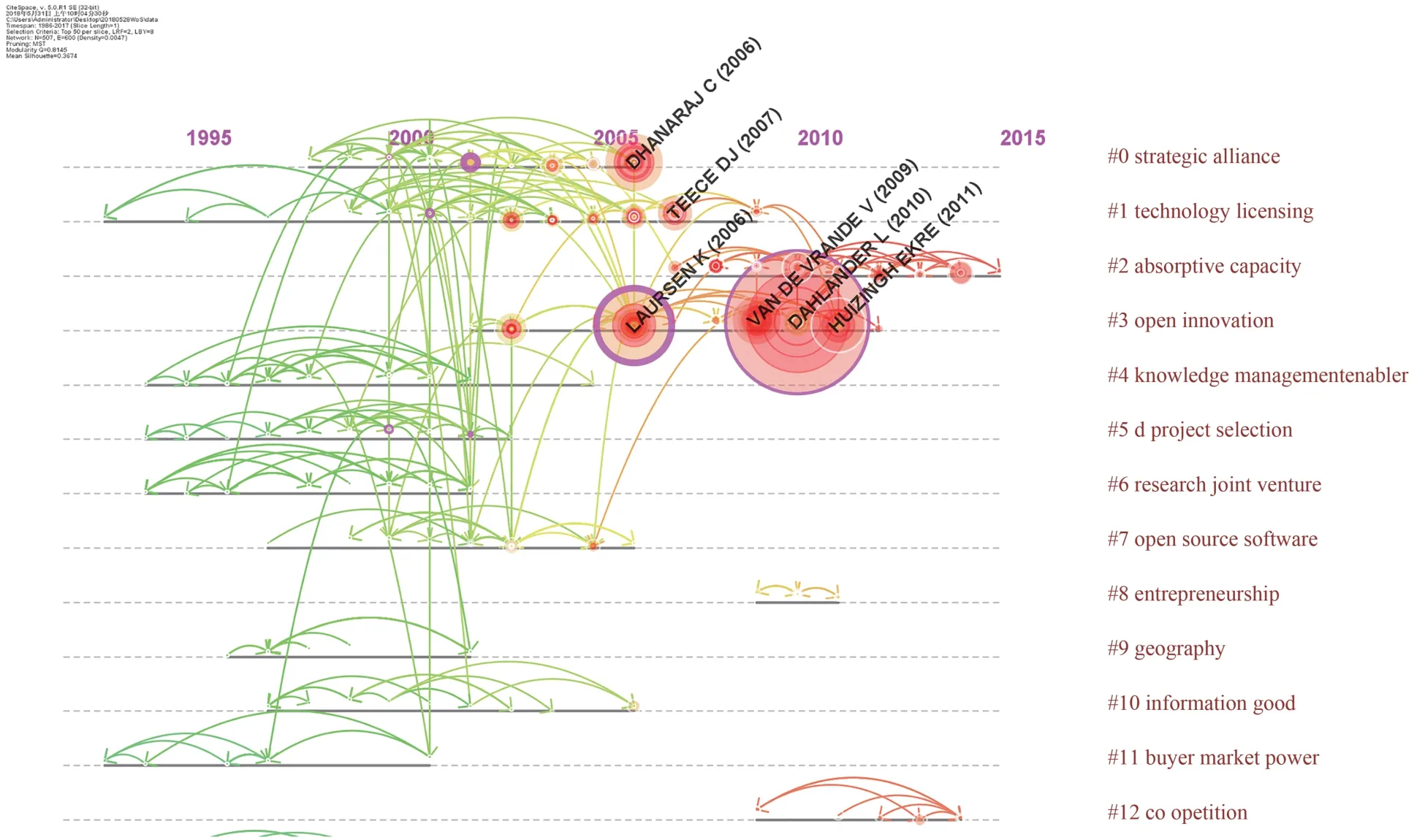

使用CiteSpaec 软件对1986—2017 年专属性主题英文文献⑥包括直接检索到的324篇文献及其6346篇施引文献,共6670篇文献。进行引文共被引聚类⑦时间片层为1年,节点类型和筛选标准分别为引文和每片层前50项,修正算法为最小生成树精简算法。,结果如图1 所示(图中右侧为得到的聚类名称)。通过聚类图谱可以看出,专属性英文文献的主要知识基础是“战略联盟”“技术许可”“吸收能力”和“开放式创新”。同时,图谱展示了专属性英文文献知识结构的3个特点。①知识结构紧密,不仅聚类内部共被引频繁,各聚类间也联系丰富,存在众多跨聚类共被引。②知识基础呈现演化和聚集特征,知识结构逐渐稳定。从“战略联盟”“技术授权”和“开源软件”,通过引用关系过渡到“开放式创新”,再到“吸收能力”。随着研究的推进,部分聚类逐渐消失,说明这些知识已不再是支撑专属性研究的基本知识,而主要聚类通过共被引关系逐渐聚合到“开放式创新”与“吸收能力”下,表明目前该领域研究已形成了较稳定的知识结构,由开放式创新和吸收能力共同搭建。③重要节点文献突出,高被引和高中介中心性文献集中出现在“开放式创新”中,引用爆发点主要分布在“战略联盟”“吸收能力”和“开放 式创新”。重要节点文献为DAHLANDER 和GANN[16]、LAURSENA 和SALTER[17]、DHANARAJ 和PARKHE[18]、HUIZINGH[19]和VAN DE VRANDE等[20]。

图1 1986—2017年专属性主题英文文献引文共被引聚类Fig.1 Cited references clustering of appropriability theme of English literature from 1986 to 2017

2.2 研究热点

关键词共现图谱可以呈现该领域的主要研究内容,将研究对象聚焦到在WoS直接搜索得到的324篇文献⑧施引文献有助于挖掘理论背景,而使用直接检索的324篇文献可以更聚焦于该领域的核心研究内容。,在CiteSpace软件中将节点类型设置为关键词(keyword),得到英文专属性研究的关键词共现图谱(如图2所示),通过阅读这些文献,结合其主要内容分布,归纳出5个研究热点。①市场结构如何有效激励创新,主要关键词为“market,market structure,growth”。这部分研究属于早期经济学范畴内对专属性的讨论,关注市场结构和企业规模如何促进创新和经济增长[6-7]。②基于知识产权保护的专属性研究,主要关键词为“intellectual property,protection,patent”。这部分研究关注知识产权对企业创新成果的保护作用,而专利是最受关注的方式,学者分别对专利在保护企业创新方面的优势、限制[21]以及使用时的有效性和阶段性进行讨论[8,22-24]。③关于专有化机制的实证研究,主要关键词有“performance,firm,industry”,且存在2个关键词爆发点“firm performance”和“empirical evidence”,说明近几年这一主题研究最活跃。这部分研究是基于大样本实证研究方法对专有化机制进行的大范围调查⑨如Yale调查[22]、Harabi调查[25]、CMS调查[26]等。,研究内容围绕专有化机制的设计和运行两方面展开[14]。④合作创新中的知识治理,主要关键词为“research and development,knowledge,spillover,collaboration,open innovation”。针对合作中涉及的知识溢出和流动,讨论了专有化机制如何通过控制知识流动等方式在研发合作、开放式创新等情境下发挥知识治理作用[9,18,24,27-28]。⑤基于资源基础理论的能力及竞争优势研究,主要关键词为“competitive advantage,absorptive capacity,strategy,resource based view,dynamic capability”。企业的专有化手段不仅专属其创新收益,还通过有效防御竞争对手的模仿、占有独特的异质性资源来提高企业竞争优势[29]。专属性研究中,吸收能力和动态能力是2个常被考虑的关键要素,研究内容集中在专属性与能力的关系上[30-31]。

图2 1986—2017年专属性主题英文文献关键词共现图谱Fig.2 Keywords co-occurrence map of appropriability theme of English literature from 1986 to 2017

3 基于CSSCI的专属性研究

3.1 知识基础与知识结构

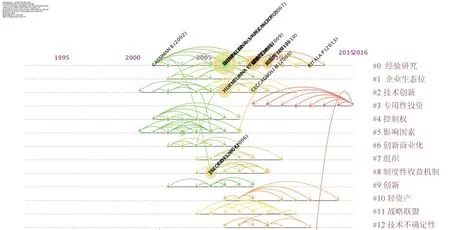

以CSSCI数据库为搜索来源得到92篇文献,绘制引文共被引聚类图谱,如图3所示。专属性中文文献的主要知识基础是“经验研究”“企业生态位”“技术创新”和“专用性投资”。专属性主题中文文献的知识结构呈现3个特点。①知识结构较分散,聚类间联系较少,个别聚类几乎独立存在,与其他知识基础没有共被引关系。并且,图谱中没有高中介中心性点,即没有桥梁性文献可以连接各个主题。②聚类标签较笼统,知识基础不够清晰明确,例如“经验研究”和“技术创新”虽然聚类成员较多,但未形成具体主题,说明中文文献参考的来源较宽泛,没有形成突出的、起支撑作用的知识基础。③重要节点文献以英文文献为主,且没有引用爆发点。这说明中文文献对这一主题的讨论并不十分活跃,且中文文献在整个体系中没有起到关键作用,尚未形成研究体系。重要节点文献为GONZÁLEZ-ÁLVAREZ 和NIETO-AN⁃TOLÍN[32]、杨瑞龙和杨其静[33]、HURMELINNA等[34]、LI和TSAI[35]和KEUPP[36]等。

图3 1998—2017年专属性主题中文文献引文共被引聚类Fig.3 Cited references clustering of appropriability theme of Chinese literature from 1998 to 2017

3.2 研究热点

以CSSCI数据库检索的92篇文献为对象,节点类型设为关键词,得到专属性中文文献的关键词共现图谱(如图4所示),通过阅读这些文献,结合其主要内容分布,归纳出以下4个研究热点。①专有性与专用性投资的研究,主要关键词有“专有性、资产专有性、专用性、专用性投资、机会主义行为”。这部分研究从企业制度安排的逻辑和依据方面讨论了“专有性”与“专用性”的区别,以及它们如何影响企业谈判力和控制权[33,37]。这里的“专有性”是从企业内部所有权安排的角度出发,后续中文研究将此关系拓展到企业外部合作,研究专用性投资下的机会主义行为与专有性的关系[38]。需要指出的是,部分专属性的中文研究同样使用“专有性”一词,但是指专属性或可占有性,含混了国内“专有性”研究领域,它们有一定的关联,但实际上是沿袭了2个不同的研究分支。②专有化机制的研究,主要关键词有“技术创新、专有化体系、专有化手段”,以实证研究为主,借鉴国际上的成熟量表,验证中国情境下专有化手段和机制的使用情况,如不同专有化手段的有效性[39]及其替代性与互补性[5]。③独占性与创新获利的研究,主要关键词有“独占性、独占性机制、创新获利、互补性资产”。从关键词数量和分支可知,较大一部分专属性中文文献集中在这一主题下,探讨中国情境下的创新获利问题,如跨国公司在中国的研发独占[40]、较弱知识产权制度保障下企业创新获利的途径方式[41-42]、新兴市场或战略性新兴产业创新获利的主要因素[43],以及后发国家的企业如何在全球化网络中独占创新价值[2]。④合作创新中的知识产权问题和知识治理,主要关键词有“知识产权、知识共享、冲突分析、吸收能力、开放式创新”。对知识产权的关注较早就出现在专属性研究的视野内[3,44-45],后续研究讨论了不同合作创新情境下的知识冲突,如研发外包中的信息泄露问题[46]、模块化生产网络中的知识流动[47]、联盟中的机会主义行为和占有冲突[48]、集群企业的知识资产治理[49]等,研究集中在如何处理合作中的知识冲突。

图4 1998—2017年专属性主题中文文献关键词共现图谱Fig.4 Keywords co-occurrence map of appropriability theme of Chinese literature from 1998 to 2017

4 专属性研究的中英文文献对比分析

4.1 中英文专属性研究的共同点

通过对专属性主题的中英文文献进行计量分析和内容分析,发现两者有三个共同点。①研究的逻辑起点都围绕知识产权保护,落脚点在如何实现企业对其创新收益的占有。早期专属性英文文献尤其强调知识产权的重要性,认为其是保障企业创新收益、激励企业持续创新的重要制度[7]。后续研究一方面进一步探讨不同情况下知识产权的效力(尤其是专利),另一方面拓展了一些非正式的收益占有手段,如秘密、知识复杂性、技术内隐性等[32]。早期的专属性中文文献从产学研合作及合作联盟中的知识产权冲突入手,提出通过实施知识产权的契约化安排[44],或引入中立的协调人来消除各冲突方的信息不对称[45]。后续研究结合了我国知识产权制度的实际情形,逐渐丰富了除此以外的收益占有方式,如恰当的战略选择[41]、企业外部关系[42]、主导范式设计、隔离机制和互补性资产机制[2]等。②中英文文献均以合作创新中的知识治理为重要主题和研究焦点,试图通过知识治理解决合作中的专属性问题,均涉及研发合作、战略联盟、开放式创新等合作情境。③在研究方法上,大样本实证研究成为主流,以考察不同专有化机制创新独占方式的效用。

4.2 知识结构与知识基础的差异

基于前文的文献计量结果,结合重要节点文献的分析,从外在特征和具体内容两方面分析中英文专属性研究知识结构与知识基础的差异。

4.2.1 外在特征 专属性主题英文文献的知识基础更具体明确,重点突出,各知识基础间存在大量交叉共被引。主要知识元素包括战略联盟、技术许可、吸收能力和开放式创新,这些知识基础均属于创新理论中的核心知识元素,通过紧密的相互关系共同搭建了一个稳定的知识结构。并且,吸收能力和开放式创新聚集了大量重要节点文献,清晰凸显了该领域研究中起主要作用的知识背景。而中文文献知识基础较模糊宽泛,知识结构较分散,关联性不强,缺乏系统性。主要知识元素为经验研究、企业生态位、技术创新、专用性投资、控制权等,未形成一个可以将这些知识元素内在的关系进行连接的整体理论框架,同时没有突出的知识基础,即未形成中文专属性研究的主要理论支撑。

4.2.2 具体内容 通过分析知识基础中的重要节点文献,对比专属性的中英文研究如何从各自知识基础延伸到相应的热点主题。专属性英文研究的重要节点文献集中在开放式创新领域内,被引频次最高的DAHLANDER 和GANN[16]从知识流动方向和是否涉及金钱交易2 个维度将开放式创新分为披露、出售、获取和购买4类,并指出专属性问题在2种外向开放式创新(披露和出售)中尤为重要,倡导企业关注在开放的同时如何从其创新中获得适当回报。基于该倡导,后续研究从较早基于产业组织理论探讨研发合作中的知识溢出与专属性问题转向了基于资源基础观探讨开放创新情境下的知识流动和专属性问题,逐渐延伸形成英文文献的热点主题④。中介中心性最高的两篇文献CASSIMAN和VEUGELERS[50]、LAURSEN和SALTER[17],联结了从产业组织到管理学范畴的专属性讨论,前者从经济学和产业组织视角分析,认为较高的向内溢入效应(incoming spillovers)和较强的专属性是企业进行研发合作的主要动力[50],后者集中在管理学领域的开放式创新研究,提出了企业外部搜寻广度和深度的测量方式,成为后续研究的经典量表[17]。几年后,LAURSEN和SALTER[9]延续他们之前的研究,进一步讨论了企业外部搜寻程度和合作程度与专属性之间的关系,将专属性研究引向一个新高潮即针对开放性悖论的讨论,引发后续大量学者关注开放与专属的关系[23,27,51]。

支撑专属性中文研究的高被引文献主要是英文文献,其中唯一的中文文献是杨瑞龙和杨其静[33]发表在《经济研究》上的经典文章,反驳了以交易费用经济学为基础、站在社会福利最大化的角度进行企业制度设计,认为应该以经纪人理性选择为基础,采用个体主义进行企业制度安排。在此基础上,详细区分了“专有性”与“专用性”,认为企业的本质是“组织租金”的创造和分配,“专有性”是分享组织租金的谈判力基础,而“专用性”削弱了谈判力。后续中文研究以理论分析为主要研究方法,在此基础上形成了中文的热点主题①。高被引文献GONZÁLEZ-ÁLVAREZ和NIETO-ANTOLÍN[32]、HURMELINNA等[34]集中在专有化机制的研究上,前者关注企业特征如何影响企业专有化机制的使用,后者指出了专有化机制的两面性,一方面可以增加对知识资产的保护,另一方面会使无形资产的学习和利用更具挑战。基于以上分析,后续中文研究验证了不同专有化机制的有效性,形成了热点主题②。另外,KEUPP等[36]针对我国的弱知识产权保护制度,建议外国在华企业采取事前保护措施,如动态的保护和监控方式实现价值专属。延续这一问题,不少中文研究关注了中国情境下企业创新获利的不同手段[2,40-43],形成了中文研究中的热点主题③。LI和TSA[35]关注企业知识资产的管理,根据知识对企业持续竞争优势的影响和对专属性的影响2个维度将企业知识资产分为4类。后续中文研究在此基础上对合作中的知识管理展开讨论,形成热点主题④。

4.3 研究热点与主要内容的差异

4.3.1 整体研究分布 专属性主题的中英文文献研究侧重各有不同,英文文献侧重专有化机制的研究,主要是机制的设计与运行;而中文文献侧重更广泛意义上的创新获利研究,关注怎样的策略可以提高企业的创新获利水平。中文文献创新获利研究呈现如下特点:初期以对英文PFI 理论的文献综述为主[4,52-54];近几年,在沿袭PFI框架的基础上,结合中国情境,使用实证和案例分析法研究企业如何实现创新独占和创新获利,且未局限在英文文献中的专有化机制范围内,提出了更多的获利或独占策略。在实证研究方面,孟源等[41]从企业的市场焦点选择(本地还是出口)和组织形式(独资还是合资)两方面,分析怎样的战略选择可以更好地从创新中获利;张文红[42]补充了PFI框架中对关系的忽视,认为企业外部关系(如政府关系和同行关系)可以提高从突破式创新获利的程度;王翔[55]关注商业模式的影响,发现新颖导向的商业模式有助于企业从其技术创新中获利。在案例研究方面,魏江等[1]认为,专业服务业应以内部隔离和产权保护作为防御策略,并结合顾客锚定实施进攻策略,进攻为主、防御为辅,二者结合实现创新独占;应瑛等[2]认为,后发企业应在国内市场借助探索式创新网络,通过主导范式设计和隔离机制实现价值独占,进入国际市场后应借助利用式创新网络,通过隔离机制和互补性资产实现价值独占。

4.3.2 相似主题的研究视角 专属性中英文文献在以下3个相似研究主题上呈现出不同的研究视角。

第一,关于专有化机制的研究。英文文献系统地分析了影响专有化机制设计的内外部因素[11,22,27,56]以及专有化机制的实施对企业决策的影响[28,57-58],这一系列分析形成了较完整的“前因—机制—结果”的专有化机制体系研究。在研究细分的深度上,英文文献深入讨论了正式机制和非正式机制的作用机理差异[59]和作用对象差异(对于不同行业或不同合作者)[27]。与英文文献注重专有化机制的系统使用不同,中文文献关注的是专有化机制的内部关系,如,赵皎卉等[60]研究发现知识产权保护与技术知识的隐性属性之间存在替代效应,而与技术保密之间是互补关系;辛德强等[61]研究发现,正式和非正式独占机制对联盟绩效的影响是互补的,同时使用比单独使用能产生更好的绩效。

第二,关于合作创新中的知识治理研究。英文文献从正式和非正式机制两方面阐释二者在合作中的作用差异,指出正式专有化机制可以起到保护知识资产[24]、吸引合作伙伴[9]和提供知识交换框架[27]的作用;而非正式专有化机制的主要作用是限制知识流动[62]。不同于英文文献分析专有化机制的具体知识治理作用,中文文献关注合作中的“知识量”对合作的影响,通过控制知识量来实现知识治理,如联盟中合作溢出量[63]、模块化生产网络中的知识存量和知识流量[47]。另外,针对专有化机制如何在网络或平台中发挥知识治理作用这一问题,英文文献将专有化机制作为核心企业或平台主导企业编排(orchestrate)创新网络的一个关键要素,认为它可以保障合作成员对其创新价值专属权,引导合作伙伴更乐于分享他们的技术知识,从而促进整个创新网络或平台的产出[18,64]。关于这一问题,中文文献主要从两方面展开,一方面,延续英文文献的思路细化了这一过程,如徐翔和海本禄[65]从共同治理、程序公平以及相互信任三方面进行联盟收益专有化管理;另一方面,最新研究认为,由于平台的松散耦合结构,独占性机制难以解决平台情境下的知识资产治理问题,转而使用合法性理论解决该问题[66],或尝试独占性理论和合法性理论结合的方式处理[49]。

第三,开放式创新下的专属性问题。“开放性悖论”是专属性英文文献近几年的热点话题,学者们围绕开放度与专属性之间错综复杂的关系展开激烈讨论[9,27,51]。实际上,国内学者较早就以知识产权为切入点关注开放式创新下的专属性问题,分析了开放趋势带来的知识产权管理和占有方式的变化[3,67]。但随后较长一段时间,很少出现进一步的讨论。如今,该问题又再次吸引了学者们的注意,郭尉[68]将吸收能力和创新独占性纳入开放式创新研究框架,分别研究了二者在开放度影响创新绩效的过程中的中介作用和调节作用。应瑛等[2]通过探索性案例分析对开放式创新网络中的独占机制展开深入剖析,提出应针对不同的创新网络类型采取差异化的独占机制。由此可见,国内学者已经察觉到国际专属性研究的主要热点和方向,但尚未涌现大规模讨论。

4.3.3 不同研究热点 除了以上3 个相似主题下的不同研究内容,专属性中英文文献也存在不一致的研究热点。例如,中文文献中的“专有性与专用性投资”和英文文献中的“市场结构对创新的激励”,就是2 个互不重叠的主题,且这2 个主题均属于中英文文献的早期研究主题。如果进一步追溯这些内容或主题差异,应该有其特定的背景。深度挖掘这些根源或许更有助于了解不同主题形成或者相同主题下的内容差异及其发展脉络,探索更多促进我国专属性问题研究的理论借鉴和方法启示。文献计量尽管可以展现出中英文文献的差异,但却无法呈现这些差异的成因。因此,本文再次对文献计量得到的重要节点文献进行溯源与深入阅读,聚焦分析以得到以下理论渊源和主题形成差异。

4.4 理论渊源与主题形成的差异

从理论渊源上,英文专属性研究源于经济学范畴内探讨的“垄断还是竞争更有利于创新”,以及产业组织理论中关注的“市场结构如何有效激励创新”,由SCHUMPETER、ARROW 等发起相关讨论。SCHUMPETER[6]认为,垄断背景对发明的激励明显高于竞争状态,因此,他将大市场份额和大企业看作专属性问题的解决方法。随后,ARROW[7]将信息经济学的概念引入创新激励模型,指出由信息准公共产品属性引发的“信息披露悖论”会导致信息市场失灵,应通过知识产权赋予创新者一定的排他权,以激励其持续创新。一些产业组织理论学者沿着SCHUMPETER的思想,用大量的实证研究来解释市场结构与创新之间的关系,但可惜的是,这些研究很少能够突破熊彼特模式寻找除了市场结构和企业规模以外的影响创新的因素[12]。SCHUMPETER[6]和ARROW[7]都关注市场结构对创新的激励,但市场体系在设计创新问题时存在固有局限,仅从社会福利的角度激励发明动力不足,从而导致社会进步无法达到最优[13]。因此,TEECE[8]从管理学视角探讨专属性问题,打破了传统的产业组织理论分析,建立PFI 理论分析框架。该框架假设专属性和创新成功与创新者外部市场份额关系不大,而是与创新者的(互补)资产结构、管理层的市场进入时机以及用于获取缺失互补资产的契约结构有关[12]。可以说,SCHUMPETER 和ARROW研究的是专属性问题对整个社会的影响,而TEECE关注的是企业战略和经济组织的实际问题[13]。此后,英文专属性主题文献沿着PFI 理论框架迅速扩展。学者们融合资源基础理论和演化理论,从异质性资源、互补性资源的占有以及动态能力、吸收能力等方面充实并拓展该领域研究,目前形成了相互交融的多个研究主题,具体如图5所示。

图5 英文文献专属性研究主题起源与形成过程Fig.5 Theme origin and formation of appropriability studies in English literature

中文的专属性研究有3个理论渊源(如图6所示)。①源于交易费用经济学对“专用性投资”与“机会主义行为”的思考,以及企业理论中的企业制度安排。交易费用理论中,契约的不完全性导致交易主体产生了机会主义行为,委托代理理论和产权经济学主张通过一定的权利安排,使专用性资产的所有者拥有“控制权”,以保护准租金不被攫取[37];另有研究指出,可以使用较高成本的契约来保障专用性资产不受机会主义行为侵害[69];杨瑞龙和杨其静[33]认为,应通过拥有的“专有性”资产来增强分享组织租金的谈判力。部分中文专属性研究沿着这一理论渊源,从企业内部所有权安排拓展到企业与外部组织合作时的专用性投资,以及由此带来的机会主义行为和相应的治理机制的讨论,从而保障合作企业专属其创新投资的应有收益。②集中在知识视角,源于对合作创新中“知识产权冲突”的讨论[44-45],涉及合作中的知识共享与保护策略。③沿袭PFI理论和思想,主要内容是中国情境下专有化机制的有效性以及企业的创新获利和创新独占问题。

图6 中文文献专属性研究主题起源与形成过程Fig.6 Theme origin and formation of appropriability studies in Chinese literature

英文专属性研究的理论脉络是延续的,从最初的创新经济学到创新获利理论,不同理论视角下的专属性讨论或完全地继承或批判地吸收了上一理论的观点,但中文文献在研究时缺少对该主题已有理论的深入探讨、相互借鉴和继承,因此,中文文献的主题起源和发展未形成融合的研究主线和思路,致使最后的具体研究主题间缺少联系。另外,中文文献的来源③表现出“初期借鉴、后期本土化”的发展特点,初期以对英文PFI研究的文献综述为主,为国内学者开展创新获利研究提供了重要参考,后期国内学者在此基础上,结合中国特有的情境和具体问题,探索了更多的获利方式,丰富了创新获利研究框架,这也不失为一种独特的研究路径。

5 结论与展望

5.1 研究结论

本文运用文献计量和内容分析法,探索比较中英文文献及其承载的“专属性”研究在知识结构与知识基础、研究热点及理论渊源方面的特点,得到如下结论。

第一,专属性研究的英文文献呈现紧密型知识结构,文献交叉共被引丰富,不仅聚类内部引用频繁,聚类间也联系紧密,主题之间关联密切,逐渐聚焦核心问题,融合形成理论体系;知识基础主要是开放式创新、吸收能力、战略联盟、技术许可等。中文文献呈现分散型知识结构,文献共被引关系较弱,聚类间联系较少,主题聚焦不明显,尚未形成融合的研究体系;知识基础主要是经验研究、企业生态位、技术创新、专用性投资等。

第二,专属性研究的中英文文献具有共性与内容差异。共同点主要在于研究逻辑都是围绕知识产权保护展开,关注合作创新中的知识治理问题,研究方法均以实证研究为主等。差异体现在:①整体研究内容上,英文文献侧重专有化机制的研究,中文文献侧重企业创新获利的研究;②对于3个相似主题的研究视角不同,其中,对于专有化机制,英文文献关注机制的系统性使用,中文文献关注机制的内部关系;对于知识治理,英文文献从具体专有化手段在治理中的多重作用视角分析,中文文献关注如何通过控制知识量实现知识治理;对于开放式创新下的专属性问题,英文文献集中在开放与专属的关系讨论,中文文献则更强调开放这一背景因素带来的影响;③英中文文献也有各异的研究热点,如前者的市场结构对创新的激励,后者的专有性与专用性投资等。

第三,专属性研究的中英文文献有着不同的理论渊源和主题形成逻辑,在主题原创性、连续性、理论系统性等方面存在水平差异。英文专属性研究源于创新经济学,发展中融入信息经济学、产业组织理论和创新获利理论,逐渐形成现有主题;中文专属性研究的3个理论渊源分别是交易费用经济学和企业制度安排、知识产权冲突以及PFI理论,发展中3个理论渊源的相互借鉴较少。总体上,英文文献从原创性主题起源到理论基础,形成了相对成熟的研究体系,中文文献则显现一定的滞后性,以及初期跟随、后期本土化的特点;英文文献的专属性主题具有连贯性和良好继承性,形成了丰富的、迭代繁衍的研究领域,中文文献则碎片化明显、系统性欠强。不过,近期关于专属性的中文研究越来越表现出较为明显的中国特色,尝试结合中国情境和中国企业的具体问题进行分析。

5.2 研究启示

应该正视并深刻认识国内外研究差异,倡导问题导向的学术研究范式,促进中国情境下的专属性理论体系的构建和相关问题研究。中英文文献大体代表国内外相应研究领域状况,已有研究差距主要体现在理论的系统性、研究问题的前沿性、创新性和针对性等方面。中文文献在这些方面相对欠缺,一定程度源自国内外企业发展的阶段与创新环境差异,值得深思。随着我国求实的创新氛围逐渐形成,尊重和保护知识权益取得共识,创新保护机制建设加快,企业自主创新的关注焦点也正从“短平快”的价值实现模式转换到创新的本质基础、知识权益的法理性、长期竞争优势等战略性问题。所以,转型背景下的当代中国经济有着丰富的素材、问题研究需求和研究价值。进一步的专属性研究,除了继续参与国际研究中的共同主题,应注重相关主题在中国情境下的表现,以及中国创新实践中的特殊现象和具体问题,探索有效的解决方案。针对中国创新环境、制度安排和创新企业实际需求的原创性主题,建立基于中国创新实践的专属性理论科学体系。

5.3 研究展望

针对前文的分析对比和主要差距,从理论融合、研究方向和具体问题3方面进行未来研究展望。首先,从理论融合的视角,国内学者可以加强PFI理论、知识治理理论与专用性投资相结合的研究。未来研究可以寻找这3个理论的内在联系,通过理论借鉴,构建一个系统的逻辑框架以探索潜在连接点的具体问题。例如,可以从知识视角出发,研究专有化机制如何在知识(或技术)专用性投资的合作中发挥治理作用。在这个大框架下,还可以根据关键变量的细分进行更深入的研究。另外,国内最新的专属性研究结合了合法性理论[49,66],为该主题提供了新视角,未来可以继续沿着这一思路展开,此外,还可以探索PFI理论与其他理论的融合,例如,PFI理论缺少一定的动态性[12],而悖论思维恰好是一种动态思辨的分析方式,可以补充PFI框架在分析问题时的局限性。并且,专属性研究也一直伴随着不同悖论的讨论,只是学者们的关注点在产生悖论的原因及悖论导致的问题上,忽略了如何利用或引导这些悖论发挥更大的价值,未来研究可以在这方面进行深入挖掘。

其次,开放式创新中的专属性问题仍然是未来研究的主要方向。尽管开放与专属的关系在英文文献中已经被广泛讨论,然而,一个未被解决的关键问题是探讨“开放”与“专属”的共同作用对企业创新绩效的影响。作为开放式创新中的2个关键战略决策,开放与专属需要共同被决策,因此仅讨论二者的关系还不够,更重要的是分析二者共同作用下企业创新绩效的变化,以及在此过程中决策者如何处理开放与专属的平衡。这一问题也是国外学者们近期一直呼吁的[9,51,70]。当前中文文献对开放式创新中专属性问题的研究在数量、深度和前沿性上与英文文献存在差距,未来国内学者可以在开放度、专属性和绩效的动态关系之间展开更多有价值的研究。

最后,进一步探索中国情境下的专属性问题。当前中国企业全球化趋势明显,开放型经济使企业不断融入国际合作,数字经济、平台模式的快速发展塑造了独具中国特色的研究情境,国内学者可以从这些新情境下探索专属性研究新视角。例如,数字经济使企业之间、企业与用户之间的交易方式更加信息化,交易规则更加透明,交易成本也逐渐降低;日益重要的平台和生态系统改变了企业合作以及获取互补性资产的方式,以往的契约式合作逐渐被模块化合作所取代。在这些新的变革中,影响企业专属其创新收益的关键要素是否发生了改变?传统的正式和非正式的专有化机制在新的背景下是否还处于核心位置?如果不再是,那么取而代之的制度性或结构性安排是什么?对这些问题的研究可以帮助构筑和丰富独具特色的中文专属性研究体系。