干旱半干旱区城市水绿时空耦合下绿地“蓄用协同”技术研究

刘 晖

刘 永

许博文

曹 朔

左 翔

城市环境建设和管理体系中“水”与“绿”具有各自的体系,但在功能效益、空间格局构成和过程影响等方面联系紧密,并相互影响,具有科学性和整体性,共同构成了人居环境生态可持续发展的主体。中国城市建设过程中水绿系统的整体性较弱,城市用地30%~40%的绿地率,反映了绿地的占比,并不能表征城市水绿生态系统的实际绩效,干旱半干旱区城市尤为显著。包括陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等省和内蒙古西部在内的西北干旱半干旱地区,水资源量仅占全国的5.7%[1],城市结合水资源利用的绿化种植需要科学而精准的技术途径与方法。

降水少且时空分布不均、下垫面硬化比例大且增长快速、绿地规模大且耗水量多,以上3个因素造成城市区域水绿失衡问题。海绵城市建设中对城市绿地规划和种植设计产生了很大的影响,干旱半干旱区城市绿地建设需要有效结合海绵技术,通过水绿时空耦合协调绿地持蓄水和耗水之间的平衡关系。因而,结合地域性气候特征与植被类型,建构以优化汇流路径、调蓄及植物水量供给为目的的城市环境产汇流下的绿地“蓄用协同”技术方法路径,是衡量城市生态建设的重要指标。

1 西北干旱半干旱区典型性分析

1.1 西北地区降水特征与城市内涝问题

西北干旱半干旱地区的城市时常发生内涝。除了城市排水计算标准和实施问题外,短时强降雨与不断扩张和硬化的城市下垫面是城市频繁积水内涝的主要原因。

西北干旱半干旱地区处于400mm等降水线以下,降雨量多集中在5—9月,日降水量12.8~203.3mm,从东南向西北减少[2](图1)。

图1 中国西北地区大雨以上降水日数空间分布(2020年) (作者根据国家气象中心2020年中国地面气候资料日值数据绘制)

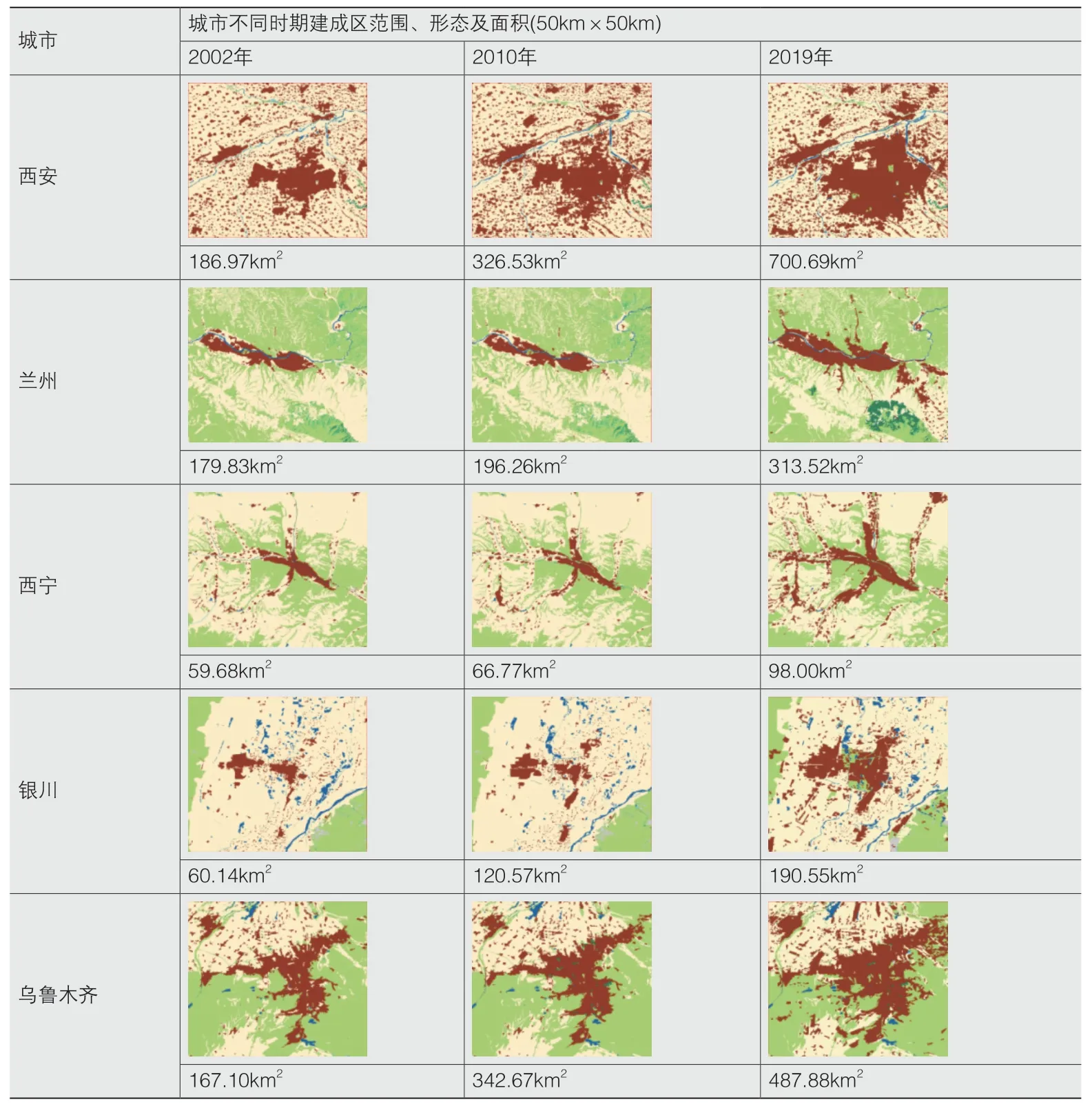

此外,自然环境与生产条件,决定了西北地区城市选址近河但不靠河,且城市中自然河网并不密集。近20年来,城市下垫面已发生巨大改变(表1),使得夏季降雨强度大、频率高的特性表现得更为显著。西北干旱半干旱地区不同区域降雨分布时空分布不均,其中全年不少于两季、干燥度指数大于1.5的地级市有62个[5]。

表1 西北主要城市下垫面规划与格局变化一览表[3-4]

1.2 西北地区城市绿地的耗水问题与滞蓄需求

面对长时间旱季和强蒸发量的挑战,西北地区的水分稀缺程度和蒸散损耗都远高于国内其他地区,城市绿地耗水问题十分严峻。研究表明,西北地区单位面积的水资源量仅为全国平均水平的1/4,其单位面积灌溉水量却是水量丰沛地区的3~4倍;城市园林绿地灌溉养护耗水量巨大,且在城市总水资源量中占比较高[6-8]。虽然城市绿地作为实现城市水环境优化的最佳介质和城市海绵体的重要组成部分,但建设中并未充分考量绿地的滞蓄功能以收集、存储和利用雨水,徒使大量雨水通过城市管网排放,其滞蓄功能无法充分发挥。

针对西北地区城市绿地的耗水问题与滞蓄需求,绿地建设不应以水资源的高消耗为代价。绿化场地在发挥雨洪滞蓄效能的基础上,协调城市绿地耗水问题是西北地域性城市水绿耦合的重要内容。绿化场地的滞蓄水量由土壤蓄水和植被林冠截留共同决定,其植物需水量主要受植物种类、密度、土壤温湿度和小气候等因素影响,且随植物生长季而呈现规律性变化[9-10]。基于水绿耦合的城市绿地建设模式,绿地根据其功能定位和位置分布,具有不同的滞蓄需求以及耗水特点。此外,由于植物种类、种植密度以及小气候和土壤生境条件的不同,导致绿化场地的滞蓄水量和需水量差异显著。因此,基于滞蓄效能和耗水量特点对绿化场地进行类型划分和指标控制,并进一步通过地形设计、植物种植以及土壤改良等方式优化绿地的滞蓄效能,进而降低绿化养护耗水是实现西北地区城市水绿耦合的重要途径。

1.3 在地性水绿时空耦合的空间尺度与技术方法需求

诚如前述,对于解决城市“水”“绿”间的多重矛盾,规划层面时常无法精确应对,西北地区亟须能够将城市雨洪滞蓄与绿地耗水问题的矛盾进行统筹的水绿耦合规划设计方法。

城市绿地布局呈现尺度小、规模大的分散化特征,中小规模绿地在城市绿地中占据主要角色,而场地尺度、街区尺度是城市建设的基本单元,对该尺度下的绿地进行有序规划,有利于通过绿地类型、地形竖向等方面构建指标体系,在新城规划与老城更新建设中进行布局与改造。西北地区城市水绿耦合规划设计的关键是在中小尺度上对城市绿地功能精准定位与绿地空间精准布局。

2 西北城市水绿时空耦合机制与绿地“蓄用协同”体系

西北城市水绿时空耦合机制与绿地“蓄用协同”体系的构建需要明确以下前提。第一,研究尺度的明确。城市空间的雨水径流,是一个基于重力流的动态非线性系统,呈现出场地-街区-片区的网络结构[11-13],不同层级的单元所在隶属的尺度下分解衍生出各自闭合的“产汇消”子体系。中小尺度上“产汇消”子体系的构建,无论在雨水资源的高效在地性利用和设计层面均具备较强的可操作性和可重复性。凭借该尺度内合理的竖向组织与绿地布局,可更好地对径流进行滞留,做到雨水资源的在地性利用。第二,结合地域性气候与植被特征对有效水源的识别与评估。大气降水是重要的场地有效水源的重要来源,然而西北干旱半干旱地区的降水量极为有限,且时空分布不均,通过提升场地对有效水源的收集利用率显得尤为重要。

2.1 水绿耦合的空间-时间关系

中小尺度范围内绿地“蓄用协同”体系的建立,需要平衡城市绿地功能精准定位及绿地空间精准布局与绿地径流调蓄效能的关系,重在建立“源头控制-过程组织-终端消解”的雨水链,通过“设施绿地-绿地水文单元-水绿耦合网络单元”多空间梯度嵌套的单元模式(图2)建立中小尺度的水绿耦合运行机制,制定相关指标体系,实现城市绿地科学精准的空间布局。

图2 “设施绿地-绿地水文单元-水绿耦合网络单元”多空间梯度嵌套模式图

2.1.1 水绿时间耦合

“蓄用协同”体系中,植物的合理选配是保证水资源在定性高效利用的前提,植物品种选择及层次搭配需协同植物生长习性、观赏性及调蓄需求。针对径流传输设施,所选植物应当以草本植物为主,其耐冲刷特性可对径流滞纳与接触净化。调蓄设施的植物应以根系发达、茎叶肥大作为选配依据,加强设施的蓄水能力。除雨水湿塘等长期水淹状态的设施外,其余设施应当选取旱生耐湿类型的植物,同时需要结合地域性降雨分布特征及设施类型,对植物生长季及其蓄水量进行评估计算[14],并且校核设施蓄水排空时间,匹配所选植物根系耐水淹时间。

2.1.2 水绿空间耦合

依据水源位置及蓄水设施结构对植物进行调整,是提升水资源利用效率的重要途径。场地中能被利用的辅助设施水源有限,因此需要结合植物生长习性尽量从辅助设施的源头接收水源,缩短汇水路径。对屋面排水、空调排水的利用主要是通过排水管断接的方式,屋面雨水的收集需要在建筑落水管出口设置消能设施,减少对植物及土壤的冲刷。协同建筑阴影遮蔽,形成适宜阴生植被的生境条件。

2.2 绿地“蓄用协同”体系及影响因素

2.2.1 竖向

片区层面的竖向规划,可以有效地保护和利用城市土地资源,提高城市建设的科学性和合理性,也是减少城市洪涝灾害的重要途径。场地中小尺度的竖向设计是对上位规划竖向要求的细化,也是明确汇水路径及影响蓄水设施收水效率的重要因素。

2.2.2 子汇水分区

子汇水分区的布局直接明确了分区内蓄水设施的服务区域,分散、小规模的子汇水分区相较集中、大规模的划分方式能更好地分散蓄水设施的分布,提升设施利用率,相对分散的汇水缓坡可减少径流对设施的冲击(图3)。

图3 2种子汇水分区划分方式示意图

2.2.3 辅助设施

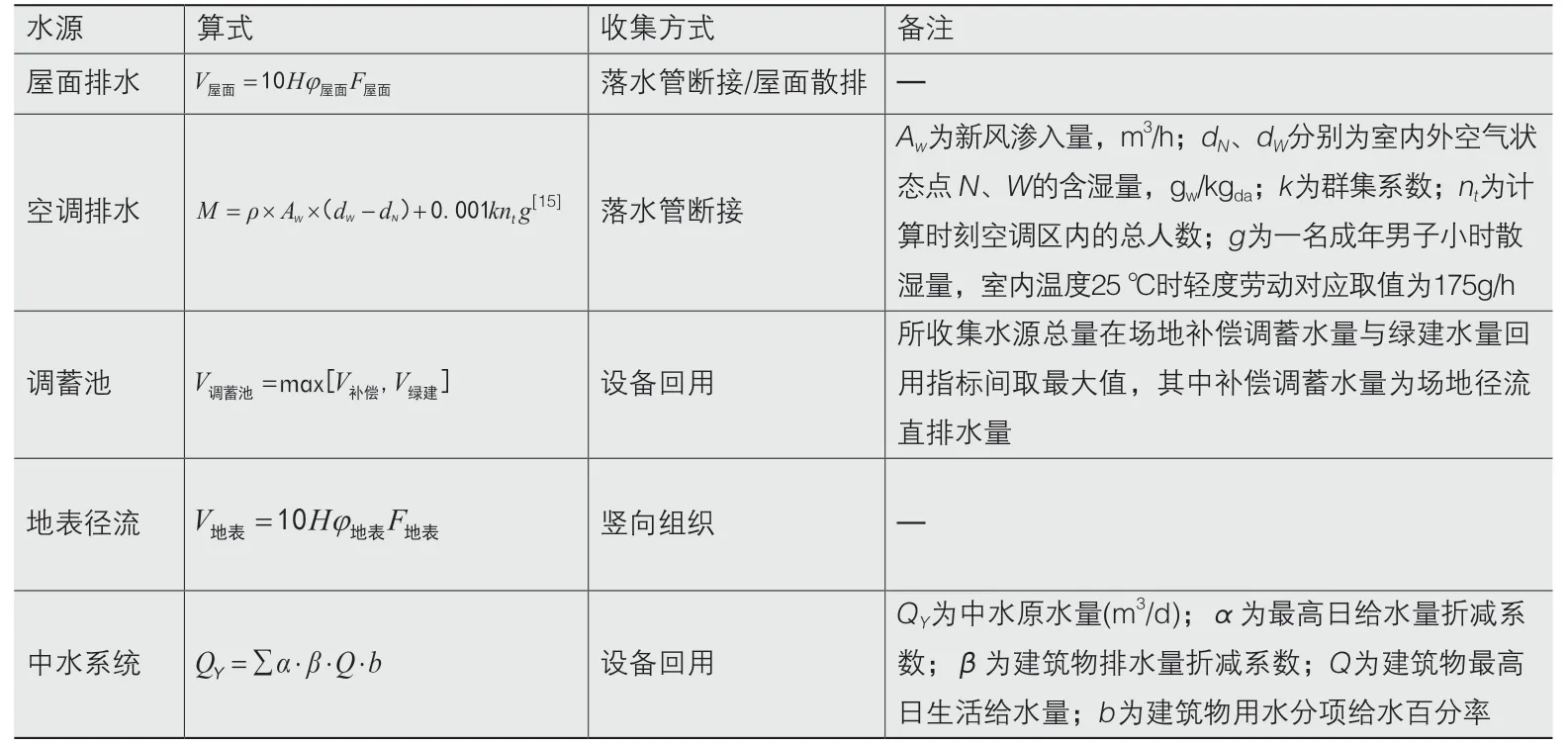

在“蓄用协同”体系中,辅助设施包括除人工浇灌之外能为体系提供水源的设施。其中,屋面、空调及调蓄池所提供水源为“优质水源”,协同地表径流及中水系统所收集径流可直接用于植物浇灌(表2)。

表2 辅助设施水源计算表

2.2.4 种植土

种植土是承载植物及径流下渗的空间,需要在径流量调蓄指标的前提下,对土壤进行改良,同时结合生长条件进行植物选配。

结构上,种植土的空隙可作为设施原位下渗的空间,依据《城镇雨水调蓄工程技术规范》(GB 51174—2017)[16],对种植土孔隙度进行一定折减计算,可作为蓄水设施径流调蓄空间。分布位置上,对于设有地下空间的场地,种植土设定要兼顾覆土深度及植物生长所需土壤厚度。在地下水位较高的场地,若采用全透式蓄水设施,种植土底层渗透面须高于地下水位1m以上。

3 绿地水文单元划分技术方法

3.1 绿地水文单元尺度确定

根据《室外排水设计标准》(GB 50014—2021),地面集水长度的合理范围是50~150m[17]。在运用SWMM时,非城市区汇水面积计算中最大地表漫流长度为150m[18]。综合考虑,将场地集水区控制在100m范围内。

依据地块边界、场地竖向、雨水管网和路网布局,首先形成子汇水分区,绿地水文单元则是几个子汇水分区的集合(图4)。地块面积、地形竖向、下垫面类型及其比例等条件与设施绿地的选型,共同决定着绿地水文单元的持蓄水能力及模式。

图4 “设施绿地-绿地水文单元”模式构建

3.2 绿地水文单元模式类型及其计算

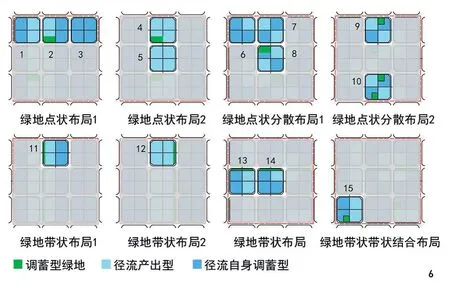

城市中地块建设模式存在差异,从径流调蓄能力上划分为径流产出型与径流自身调蓄型。其中,前者对应下垫面硬质程度较高的用地,如商业区、工业区等径流控制率较低的区域,后者对应如居住区、公园等径流控制率相对较高的区域,在消纳自身径流的基础上,尚存一定富余调蓄容积。结合调蓄型绿地布局类型,将绿地水文单元划分为以下几种类型(图5)。

图5 绿地水文单元模式与对应单元类型

在设计降雨19.2mm,降雨时间3h的条件下对15种典型地块(图6)进行SWMM模型模拟,通过模拟结果可知:在既定降雨条件下,出现径流外排地块由高到低依次为:5>7>1>6>3>2,其中5号地块由于内部径流消解能力较差且周边没有设置调蓄型绿地,因此径流量最大。除以上描述地块外,其余地块均没有出现径流外排的情况,说明不同的绿地布局方式对产流量有不同程度的影响。

图6 不同绿地布局模式提取及径流模拟

4 “蓄用协同”绿地类型与植物配置技术

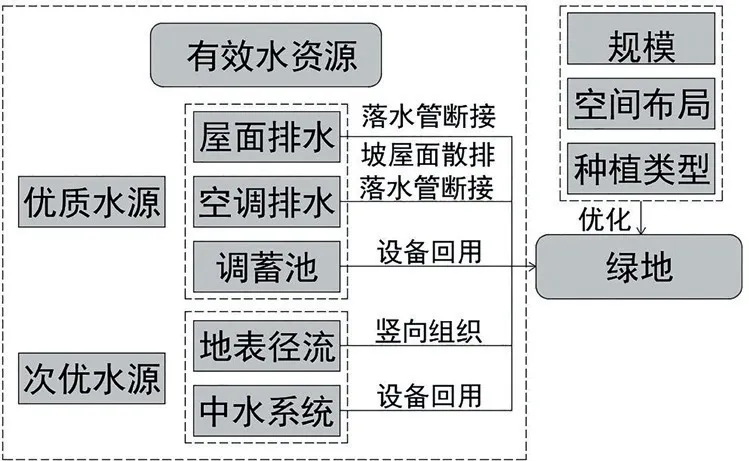

绿地应对干旱缺水环境,主要通过环境调控(包含生态环境与生长条件)以适应植物生长的需要和利用或改造植物自身特性以适应干旱环境[19]。“蓄用协同”体系的构建是在雨水资源收集基础上针对绿地水量供给的延伸和应用,是在中小尺度下两者间的平衡。一方面是从下垫面规模、位置及类型上对绿地进行精确布局,另一方面是对水资源的收集与合理分配,在此基础上优化植物种植模式,从水量供需上趋向平衡。“蓄用协同”体系构建与完善的过程中,首先,需要对绿地隶属场地的水资源进行整合与划分。其次,结合水源形式明确汇水方式,该步骤是提升水源利用效率的前提。最后,协同优化后的绿地对水源针对性利用(图7)。

图7 “蓄用协同”体系构建框架

4.1 绿地“蓄用协同”效能与类型划分

绿地“蓄用协同”效能是基于绿地调蓄能力对体系中设施型绿地的评估。设施型绿地滞蓄、持蓄的类型划分、指标控制及其设计方法的明确,是水绿耦合空间的基本构成要素。依据城市场地环境中雨水链的绿地特征,可划分为种植屋面、雨水种植池、植草沟、下凹绿地、雨水花园和雨水湿地6种类型。设施间不同的组合方式具有不同的径流调蓄效果[20]。

4.2 “蓄用协同”绿地的植物种植

4.2.1 植被选配

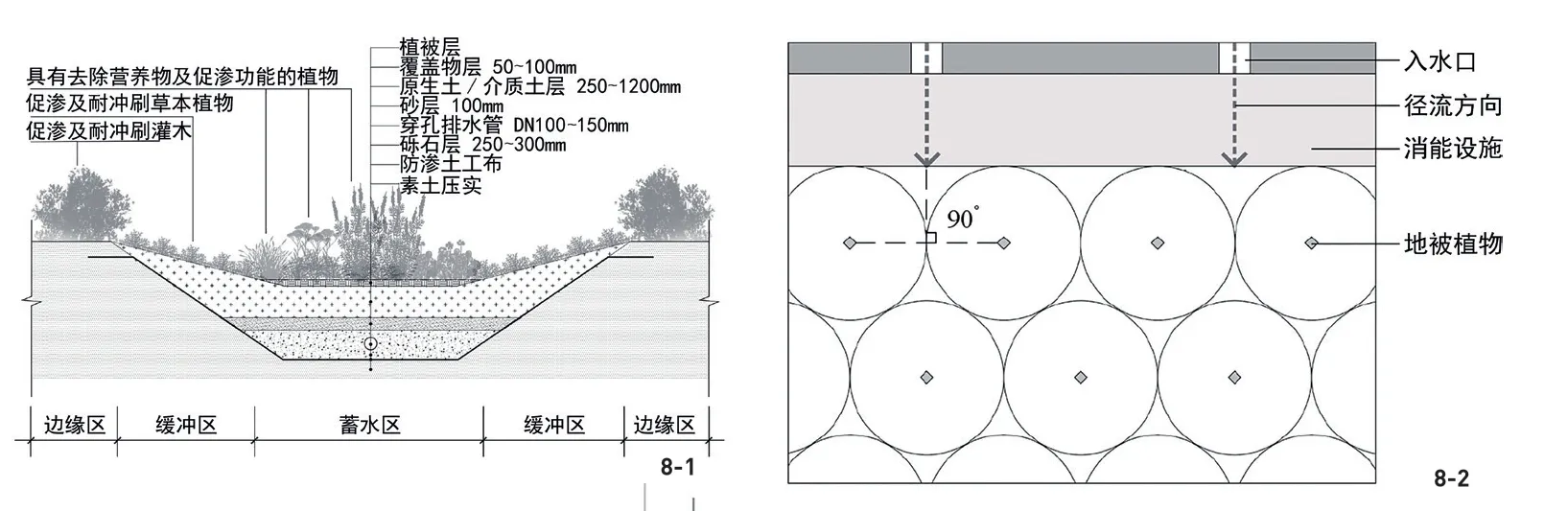

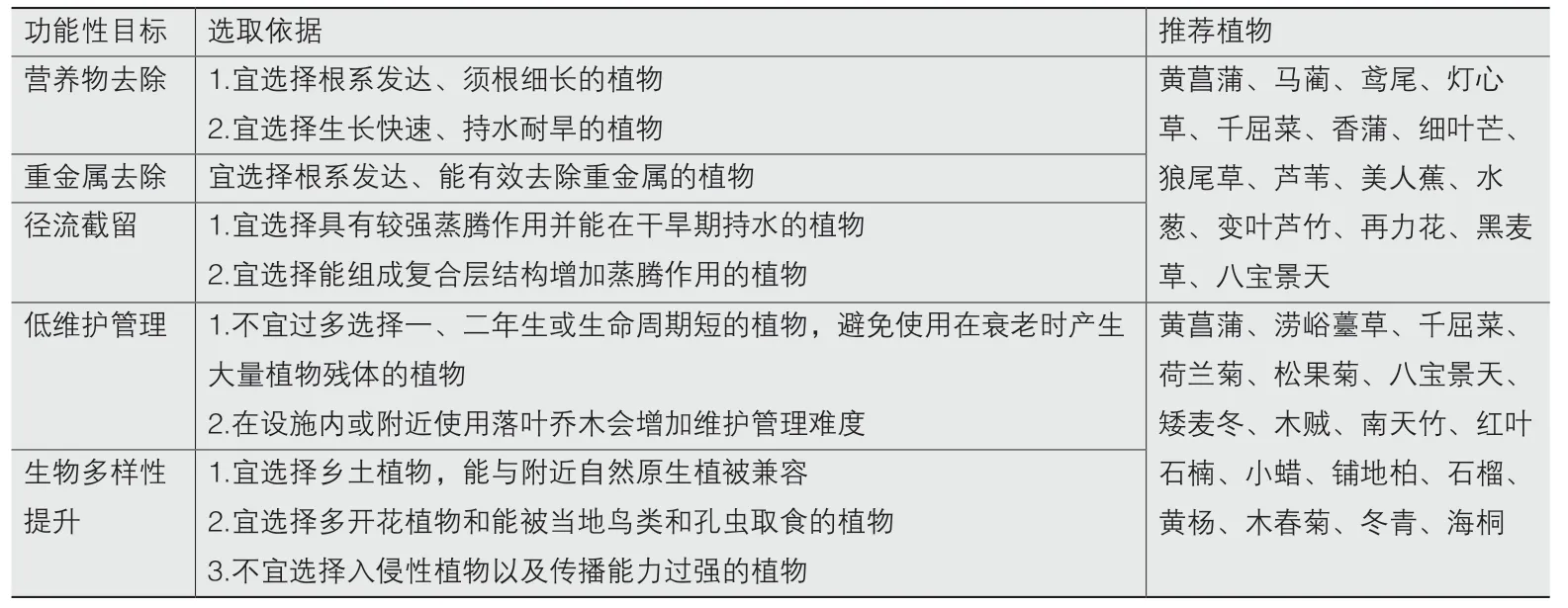

为确保设施绿地的调蓄效能及植物生长需求,设施绿地选取植物类型以灌木与草本等地被植物为主,依据功能及景观需求将植被结构类型划分为功能主导型与景观主导型,其中,功能主导型地被植物配植按功能目标不同,分为径流污染控制型和雨水径流收集渗透型[21]8,而在植物选取上应选择具有促渗功能的、奈冲刷性强的地被植物,宜采用灌木+草本的组合(图8-1)。生物滞留设施入水口附近等冲刷强度较大的区域,宜采用交错布局的“品”字形种植方式种植地被植物,最外层植物宜垂直于水流方向配置(图8-2),具体推荐植物见表4。

图8 几种植被类型分布[21]14-15图8-1 径流污染控制型地被植物配置模式图图8-2 入水口区域地被植物种植示意图

表4 生物滞留设施内功能主导型地被植物选择依据与推荐物种表

4.2.2 栽植土持水能力技术

土壤密度、孔隙度、紧实度等物理性质,影响土壤的持水和渗水能力,也是水绿耦合系统能否良好运行的重要因素。我国东北、西北、华中和华东部分地区广泛分布黄土,具有结构强度大、非饱和大孔隙及水敏感性强等特点,部分黄土在一定压力下遇水浸湿甚至增湿后会发生强度大幅度骤降和变形大幅度突增的特性[22],该特性对项目建设提出了巨大挑战。对设施绿地而言,首先要基于场地建设安全性考虑,依据黄土边坡工程设计要点,设计计算中必须正确解决黄土边坡工程在其坡比、坡高、坡型之间的整体合理配合问题对[23];其次,应根据生物滞留设施内土壤的含水率和紧实度进行分区,以确定地被植物的种类选择与配植方式。此外,对下凹蓄水空间可进行适时适量的土壤换填,适宜的沙质土壤蓄水能力要明显优于黏土,既能保证其良好的渗透性能,又能保证雨水能够快速吸收储存,为植物生长提供水分和养分,同时,西北地区添加土壤覆盖物亦可以强化设施绿地的滞蓄效能。

表3 设施型绿地“蓄用协同”效能水文功效一览表

5 沣西新城白马河公园案例研究

5.1 大型凹地形空间+高效调蓄绿地

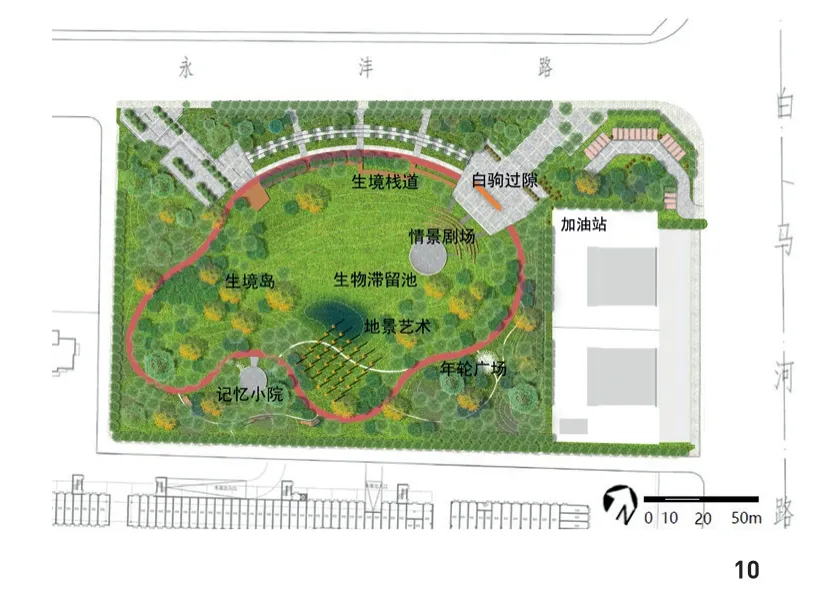

白马河公园位于沣西新城东部,属于沣西新城北原有老区中唯一的公园绿地,对城市绿地所承担的各项功能均具有重要作用。场地周边道路竖向走势为白马河路自南向北,永沣路自西向东,公园位于低点的丁字路口位置,形成场地西南区域雨水汇集区,可以此作为绿地水文单元中的调蓄型绿地(图9)。

图9 场地周边建设概况平面图

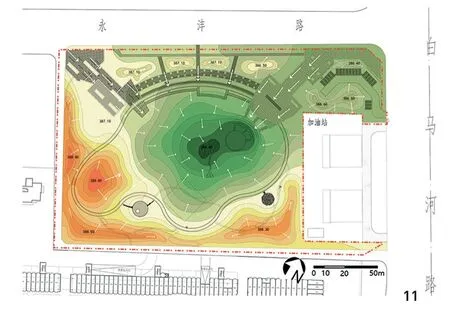

在场地现状竖向的基础上进行微调,协同蓄水设施的设置,公园在海绵设施调蓄达标的基础上仍有438.25m3的调蓄富余量(图10),可收集公园南侧及西侧地块的部分雨水。同时,依据场地设计标高与周边地块的标高关系,确定场地可提供约6 323m3的径流调蓄空间(图11),在极端暴雨条件下,可有效增提升区域涝水行泄能力。

图10 方案总平面图

图11 场地竖向及地形设计平面图

5.2 绿地布局优化分析

根据雨洪管控及缓解内涝的要求,公园在竖向设计的协同下,对其海绵功能予以强化(图12),在消解满足自身指标的基础上提供可观的径流调蓄空间,所收集雨水为“蓄用协同”体系构建提供水源。场地通过雨水花园内部串联、硬质铺装与绿地间隔等方式(图13),降低径流的同时最大限度发挥海绵设施的综合调蓄消能,对场地雨水汇流路径的精准组织,形成不同等级的土壤湿度,结合植物种植设计划分出不同类型的生境分区,形成较为健全和丰富的生境本底条件,提升场地植物群落的多样性。

图12 海绵设施布局平面图

图13 场地下垫面格局分析图

5.3 经济效益分析

在公园海绵功能的基础上,“蓄用协同”体系对场地水文过程做了进一步优化,同时产生了以下经济效益:1)公园内部不设置大规模雨水管网,通过竖向将雨水汇集,由中心低地势点溢流,减少建设成本约80万元;2)公园绿化浇灌用水量约22 000m3/年,场地优化计算后,可减少浇灌用水量约4 500m3/年,节约水费约6 750元/年。

6 结论

1)城市水绿耦合发展具有鲜明的地域性特征,需要明确现实问题和需求,进而探讨规划建设途径。西北地区快速城市化建设所带来的下垫面特征,在面对短时强降雨时,依然发生内涝问题,绿地调蓄功能需要增加空间规模;同时,干旱半干旱区的城市绿地在长时间旱季和强蒸发量的挑战下,科学控制规模和绿化建设方式来减少耗水十分必要,也是地域性城市建设发展的目标。因而,绿地精准布局和高效调蓄能力与有效增加绿地持蓄水力以减少养护耗水之间的平衡关系,是西北地区城市水绿耦合的关键问题。

2)西北地区城市水绿耦合规划设计的关键是中小尺度上的空间机制问题,有效控制源头,控制最小终端调蓄绿地空间单元。具体表现在2个方面:一是3个层级的空间梯度组合:场地尺度上设施绿地作为水绿耦合基本要素,汇水区的绿地水文单元作为水绿耦合基础单元,具有集中调蓄功能的大块绿地构成的水绿耦合网络单元;二是各层级内部和整体系统的水绿耦合在功能定位、空间格局模式和耦合过程形成的空间机制。

3)基于低维护的绿地“蓄用协同”体系是在水绿耦合运行机制中的重要构成,是以蓄水与植物耗水需求平衡为目标,组织场地水源与设计要素协同做功的体系。在海绵城市建设“渗、滞、蓄、净、用、排”理念的指导下,“蓄用协同”体系加强对场地有效水源的识别和评估,同时结合干旱半干旱区城市气候及水源现状给植物生长提供的条件,更强调如何“用”的技术路径;自下而上地支撑城市水绿耦合体系的构建。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制。