项目式学习在初中化学单元教学中的应用

林雅梅

摘要:结合教育热点,采用项目式学习新模式,对人教版九年级化学下册第九单元“溶液”的教学进行创新设计。教师设置如何自制“魔法圣诞树”的问题情境,引导学生在制作中产生新问题,不断寻求与溶液有关的新知,在实践中了解学科概念,形成学科观念,养成学科精神。

关键词:项目式学习;溶液;魔法圣诞树

文章编号:1008-0546(2022)03x-0011-05 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2022.03x.003

2011年版义务教育阶段的化学课程标准提出,化学教育要激发学生学习化学的好奇心,引导学生认识物质世界的变化规律,形成化学的基本观念[1]。项目式学习是一种新型的教学模式,指的是在真实生动的情境下,要求学生主动探究,解决问题,并在解决问题的驱动下掌握学科概念,获得学科知识[2],其学习方式能激发学生学习的兴趣和欲望。本文以人教版九年级化学下册第九单元“溶液”为例,以项目式学习模式开展教学设计,以下是笔者的实践过程。

一、项目主题分析

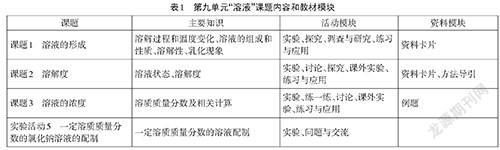

第九单元“溶液”是课标中一级主题“身边的化学物质”中的二级主题“水和常见的溶液”中的一部分[1],属于初中化学非常重要的一个概念,也是人们经常接触的一种化学物质,它应用广泛,意义重大。第九单元教学的课题内容和教材模块见表1,该单元概念多、知识杂、内容抽象,不仅要求学生具备基础的识记和计算能力,还需要具备一定的抽象思维能力。

在常规的教学中,教师一般是按照书本课题分配,一个一个课时进行教学。教师注重每个课题知识点的讲解,却易忽视每个课题知识的衔接性和结构的复杂性,造成学生获得的知识碎片化、孤立化、杂乱化[3]。在学习本单元之前,虽然学生在日常生活中接触了一些含水的溶液,但是对溶液的概念缺乏系统、科学地认识,也未能对其进行定量分析。

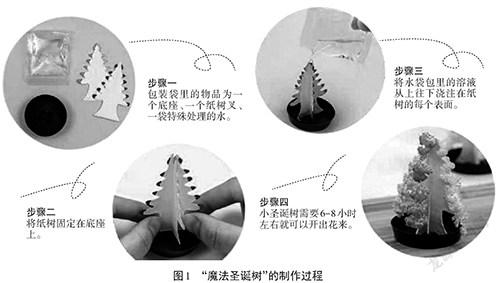

“魔法圣诞树”是一种纸树会开花的儿童科学玩具,其制作过程是将圣诞造型的纸树插在底座上,向纸树倒入某种溶液,放置一段时间,就可以看到纸树上长出晶体,仿佛披上雪花的树木。如果在纸树的枝丫末端涂上颜料,还能看到长出五颜六色的晶体,美妙无比,制作过程见图1。

自制“魔法圣诞树”主要探究溶液的配制,主要涵盖第九单元的核心知识:溶液的形成、饱和溶液和不饱和溶液、结晶、溶解度、溶解度曲线、溶质质量分数等;使用到的技能有:计算、称量、量取、溶解等;涉及的学科核心素养有:通过溶液形成过程的分析,培养学生宏观辨识与微观探析的核心素养;通过一定量的溶剂溶解的溶质是有限的,培养学生变化观念和平衡思想的核心素养;结合溶解度曲线和不同溶液浇注在纸树上的结晶效果,进行方案的评价和选择,培养学生证据推理和模型认知的核心素养;通过乙醇代替水的方案创新,培养学生科学探究与创新意识的核心素养;通过评价乙醇作为溶剂配制溶液带来的安全问题,培养学生科学精神和社会责任的核心素养。

综上,该项目以“魔法圣诞树”为载体,引导学生在解决问题时不断产生求知的需要,不仅符合学生认知发展规律,让知识的学习由浅入深;也能帮助学生构建系统、完整的知识模型,落实三维目标。

二、项目的学习目标

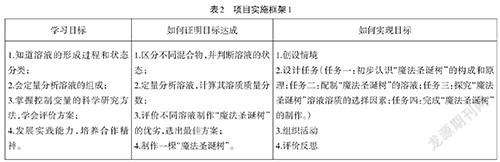

合理的学习目标是实施项目的指挥棒,也是完成项目式学习的有力保障,因此在实施项目之前需要弄清楚学习目标是什么,如何证明目标达成和实现学习目标。结合课程标准的要求,笔者设计了如表2 的项目实施框架1。

三、项目的学习流程和设计框架

项目设计是教师教学思路的具体体现,也是学生学习过程的反映。好的项目设计在落实学习目标上有着举足轻重的作用。基于以上学习目标,笔者设计了如图2的项目学习流程和表3的项目实施框架2,以帮助学生开展项目式学习。

四、项目实施过程

第一课时:任务一 初步认识“魔法圣诞树”的构成和原理

环节一:情境导入

活动1:观看“魔法圣诞树”包装袋的说明,回答问题1“‘魔法圣诞树由哪些材料构成?”用市面售卖的材料完成“魔法圣诞树”的制作。

活动2:查阅有关“魔法圣诞树”的资料,回答问题2“纸树开花的原理是什么?”

【设计意图】培养学生观察和获取信息的能力,学会合作学习。

环节二:认识溶液

活动:对比生活中常见的液态混合物和“魔法圣诞树”中的液态混合物,判断混合物的类型并总结其特点。

【设计意图】通过对比生活中常見的液态混合物,认识溶液。

环节三:理解溶液的形成

活动1:通过实验向烧杯中加入约20mL水,向其中慢慢加入磷酸二氢钾,回答问题3“溶液是怎么形成的?”

活动2:用不同符号表示微粒,将物质扩散到水中的过程画出来。

【设计意图】通过物质扩散到水中的宏观现象,联系微粒运动的示意图,引导学生学会透过宏观现象分析微观本质。

活动3:借助电导率测定仪,检测随着时间推移磷酸二氢钾溶于水时,溶液各位置的电导率情况。

活动4:修正刚才的微粒运动示意图。

【设计意图】借助电导率测定仪,将物质扩散到水中的微观现象可视化,帮助学生理解溶液具有均一性、稳定性,消除学生迷思概念,突破学习难点。

环节四:认识溶液的组成

活动:分析不同液态混合物的形成,总结其组成成分。

【设计意图】从生活中常见的液态混合物入手,分析不同混合物的特点,深刻体会溶质是被溶解的物质,避免产生“溶质就是加进溶剂的物质”的错误认识。

第二课时:任务二 配制“魔法圣诞树”的溶液

活动1:向20 mL的水中不断加入磷酸二氢钾,观察现象,并回答问题“一定量的溶剂可以无限制地溶解溶质吗?”

【设计意图】通过实验,体会一定量的溶剂不能无限制地溶解某种溶质,并启迪学生思考“如何增大一定量的溶剂所溶解的物质质量?”

活动2:回答问题5“有哪些方法可以增加物质溶解的质量?”并通过实验验证。

活动3:查阅资料,判断活动1的溶液状态经历了哪些变化,判断活动2的溶液状态在哪些条件下会发生改变。

【设计意图】创设情景,引导学生初步认识溶解度,并学会判断溶液状态。

第三课时:任务二 配制“魔法圣诞树”的溶液

活动1:查阅资料,找出在一定量的溶剂中,不同温度时磷酸二氢钾的溶解度。

活动2:回答问题6“室温下,配制一杯饱和磷酸二氢钾溶液时,需要计算哪些物质的质量?”

活动3:小组合作实验,并回答问题7“如何配制一杯饱和的磷酸二氢钾溶液?配制过程需要注意哪些事项?”

【设计意图】通过定量分析溶液,使学生的思维从质到量有飞跃性地提高。

第四课时:任务三 探究“魔法圣诞树”溶液溶质的选择因素

活动1:查阅化学下册课本第37页,观察常见物质在水中的溶解度曲线。

活动2:分析溶解度曲线,回答问题8“哪些物质可以代替磷酸二氢钾用于配制溶液?为什么?”

学生分析不同物质的溶解度,认为如果室温下,物质的溶解度大于磷酸二氢钾的溶解度,当溶剂蒸发时,析出的溶质更多,晶体更多,现象可能会更明显,但可能存在纸片吸液效果不好;如果室温下,物质的溶解度小于磷酸二氢钾的溶解度,虽然溶剂蒸发,析出的晶体更少,但可能毛细现象更好,纸片吸液效果更好。因此分析哪种物质可以代替磷酸二氢钾,需要考虑纸片吸液效果和结晶效果,于是选定室温下溶解度在磷酸二氢钾溶解度附近的硝酸铵、硝酸钾、氯化铵、氯化钠等物质进行研究,其选定物质的溶解度曲线见图3。

活动3:用硝酸铵、硝酸钾、氯化铵、氯化钠、磷酸二氢钾这几种物质配制饱和溶液。

活动4:将不同的溶液浇注到纸树上,观察结晶情况,并回答问题“哪种饱和溶液用于制‘魔法圣诞树更好?”学生实验情况记录见表4。

第五课时:任务三探究“魔法圣诞树”溶液的溶质选择因素

活动1:根据第四课时活动4的实验现象,分析溶液的最佳配方。表5是学生整理得出的方案对比表。

通过实验分析和对比,学生认为如果为了让纸树开花效果更好,现象更美丽,可以选用结晶时出现针状固体的磷酸二氢钾饱和溶液;如果考虑到药品获取方便,价格低廉,可以选择结晶时出现颗粒状的氯化钠饱和溶液。为了让实验现象更明显,晶体更饱满,可以每隔一段时间补充溶液,让纸树反复结晶。

【设计意图】结合实践操作和理论学习,引导学生认识结晶,并产生“加快溶剂挥发或降低温度可使溶质从溶液中更易析出”的认识,为活动2的创新想法做铺垫。

活动2:用易挥发的乙醇做溶剂,将生活用品樟脑丸磨成粉,溶于乙醇配制成溶液并浇注在纸树上,观察现象。

通过实验,学生否定了用乙醇代替溶剂水的方案,主要原因有三个,一个是能溶于乙醇的物质比较少,一般是有机物;一个是当溶液浇注到纸树上时,由于空气中有水蒸气,樟脑的乙醇溶液遇到水就会产生白色固体,其原理是乙醇浓度变稀,不溶于水而溶于乙醇的樟脑就会析出来。当底座溶液表面和纸树都出现白膜时,会影响毛细现象,降低纸片吸液效果;另一个是无水乙醇易挥发,且氧化性强,具有可燃性,使用过程应该注意避免与皮肤直接接触,注意避免明火;若使用不当,容易造成安全事故。

【设计意图】通过提出想法,实验验证,再否定想法的过程,可以让学生明白实验是检验真理的唯一标准,从而培养学生严谨求实、善于通过实验验证猜想的科学精神;同时,可以引导学生利用知识解决与化学有关的问题。

第六课时:任务四完成“魔法圣诞树”的制作

活动1:根据最优实验方案,配制磷酸二氢钾饱和溶液或氯化钠饱和溶液,自制魔法圣诞树。

活动2:制作不同的纸片造型,自制趣味实验玩具。

学生把纸片做成了蒲公英、帽子、孔雀尾巴、裙子等造型,让晶体在表面析出,呈现另一幅美丽的画面。

【设计意图】通过对圣诞树造型的改进,融合了化学与美术学科的特点,培养了学生的创新精神和实践能力。

五、项目实施效果

1.学生的收获

学生通过自制“魔法圣诞树”的项目式学习,不仅掌握了溶液的相关知识,还锻炼了化学基本实验操作技能,對溶液在人类生产生活中的重要作用有了深刻的认识,感受到了化学与生活的密切联系和化学的无穷魅力。在探究哪种溶质的溶液制作“魔法圣诞树”效果更好时,学生的逻辑思维能力和实验方案评价能力有了显著的提高,学科核心素养有了发展。在合作完成“魔法圣诞树”探究时,学生相互配合、互帮互助,加强了团队凝聚力,增强了合作意识。

2.教师的收获

通过本次项目的准备、落实和总结,教师对本班学生的学习风格有了更清晰认识,为今后的教学设计提供了学情依据。同时,通过项目的成功完成,教师感受到了学生对自己、对教师的认可,收获了教学成就感。在项目实施时,教师引导学生把关注点集中在溶液的配制和选择上,对纸片的选择谈得少之甚少,引起教师反思:是否可以引导学生联系物理的毛细现象,对纸片的种类进行探究,以贯穿不同学科知识的联系,更好地注重学生全面发展。

六、教学反思

1.情境创设生动有趣,寓教于乐促进发展

“魔法圣诞树”是当下儿童热衷的一款科学玩具,制作简单,现象明显,外形精美,很容易引起学生的学习兴趣和探究欲望。本次项目以自制(上接第15页)“魔法圣诞树”贯穿始终,将第九单元知识隐藏其中,让学生消除了被动学习的逆反心理;同时,本次项目以学生自评和互评为主,一改以往教师评价带来的恐惧感和紧张感,很好地缓解了学生学习的压力;在项目收尾时,学生自制“魔法圣诞树”,获得了精美的科学玩具,也收获了幸福感。如果教师能够借势发挥,让学生将第九单元的知识点以圣诞树造型进行总结,形成思维框图,则学习效果会更好。

2.重视化学核心素养培养,引导学生形成化学探究思维

本次项目着重以科学探究和实验活动展开学习,能够有效促进学生化学观念的建构和发展。在探究过程中,注重引导学生记录宏观现象,分析微观本质,并用微粒示意图外显思维过程,启迪学生从宏观和微观相结合的视角分析化学现象,培养了学生的变化观和微粒观。同时,通过不同方案制作“魔法圣诞树”,引导学生收集证据,进行方案分析和评价,培养学生的创新精神和绿色化学观念,落实培养化学核心素养的目标。如果教师能够启迪学生探究纸质种类对毛细现象的影响,将自制“魔法圣诞树”最优方案的探究延伸至课外,有利于学生的继续学习,使得科学素养的培养变得可持续。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012.

[2]黄项宇.项目式学习在初中科学教学发展科学素养的实践研究[D].杭州:杭州师范大学,2018:10-11.

[3]陈美钗.微项目学习在化学复习课中的实践与思考——以初中化学“溶液单元复习”为例[J].福建教育学院学报,2020(6):46-49.