管理认知、资源编排与后发企业技术追赶

彭新敏,史慧敏,李佳楠

管理认知、资源编排与后发企业技术追赶

彭新敏,史慧敏,李佳楠

(宁波大学 商学院,浙江 宁波 315211)

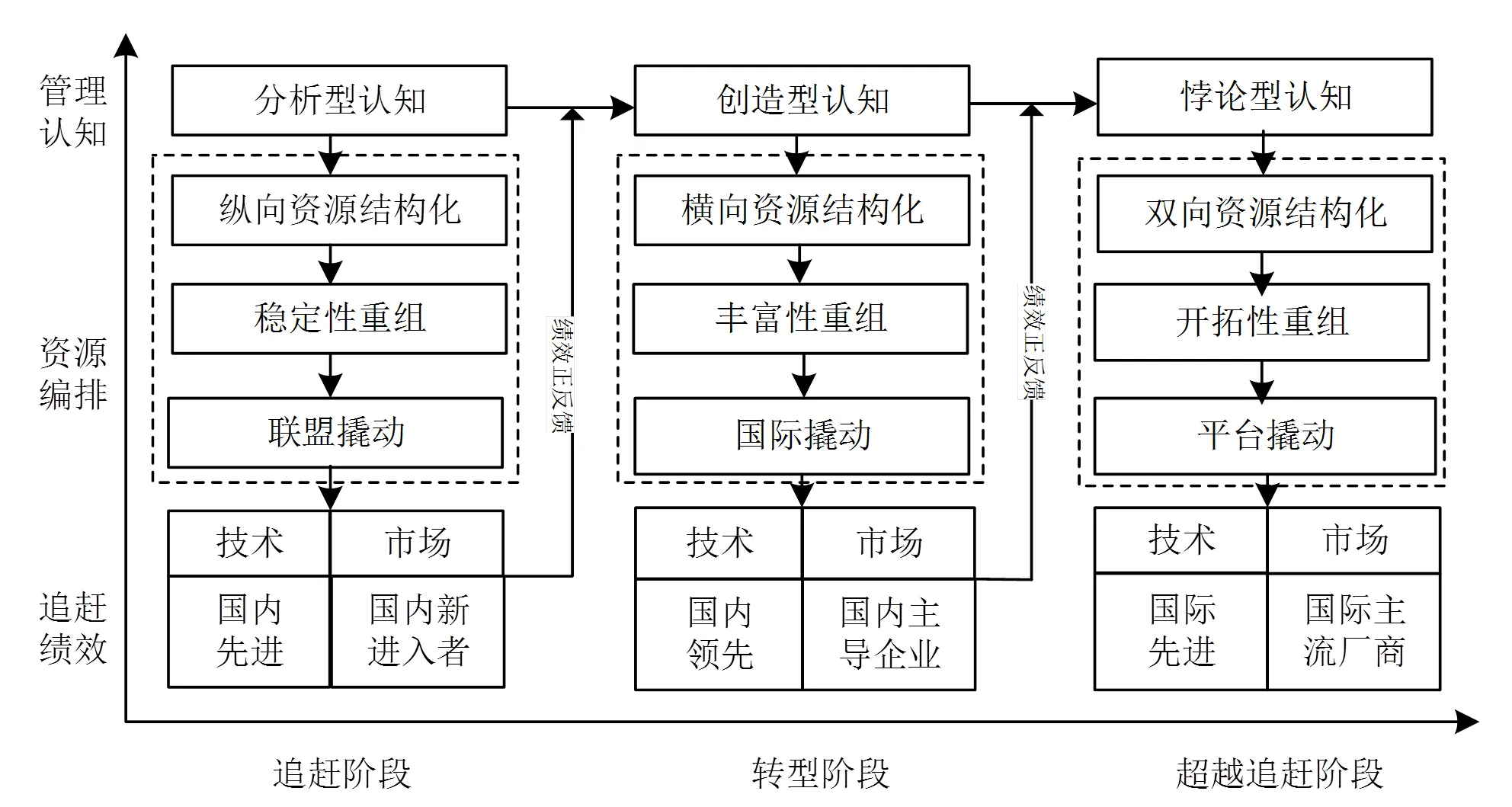

后发企业技术追赶研究逐渐深入到微观认知基础,但关于管理认知如何驱动技术追赶的机制尚未被充分揭示。通过纵向案例研究,揭示了后发企业高管认知与资源编排动态适配以实现技术追赶的过程。研究发现,在追赶阶段,高管分析型认知通过“纵向资源结构化、稳定性重组、联盟撬动”的资源编排方式进行基本技术积累;在转型阶段,高管创造型认知通过“横向资源结构化、丰富性重组、国际撬动”的资源编排方式获得了新兴技术能力;在超越追赶阶段,高管的悖论型认知通过“双向资源结构化、开拓性重组、平台撬动”的资源编排方式实现了行业技术领先。研究结论既从管理认知视角拓展了技术追赶理论,又为后发企业的追赶实践提供了管理启示。

后发企业;超越追赶;管理认知;资源编排;绩效反馈

后发企业技术追赶是我国创新和战略领域被广泛关注的研究议题[1],已有研究大多从学习、制度、资源、能力等角度展开,难以解释后发企业成功追赶的微观基础。管理认知理论的兴起,为探究后发企业技术追赶的微观基础提供了可能[2]基于“内部促进者”视角,管理者所感知的环境并非客观的环境,而是依据自身认知框架进行选择性环境信息分析、解释的结果,高层管理者的认知是促使组织实施创新战略的关键[3]。新近研究表明,认知与后发企业技术追赶存在重要关联[4],后发企业完成追赶的背后存在组织管理者特定的想法和思维[5]。然而,管理认知存在动态复杂性,其影响后发企业技术追赶的内在机理并不明确,与后发企业追赶绩效之间也存在一定的逻辑断层。近年来不少学者以资源基础观为理论,对企业如何动态配置资源获取持续的竞争优势展开了研究[6]。资源编排(Resource Orchestration)被视为推动企业能力进阶的实质过程[7],企业管理者可以在不确定的环境中通过结构化(Structuring)、重组(Bundling)及撬动(Leveraging)获得竞争优势[8]。管理者能否正确地看待企业外部环境带来的影响,准确识别机遇并有效地调配资源,决定后发企业能否有效实现技术追赶[9]。

一、文献回顾

管理认知是企业管理者在进行战略决策时所用到的一组知识结构[10],通常用复杂性和集中性两个维度来描述管理者的知识结构和整体特征[11]。石盛林等将高管团队认知划分为分析型认知和创造型认知两类。分析型认知的组织专注细节,拒绝不确定性事物,容易形成利用行为活动;有创造型认知的组织,其成员能创造性地感知和处理信息并做出创新决策,促进探索行为活动[12]。悖论型认知可理解为分析型认知与创新型认知的综合,强调从完全相反的方向思考问题,接受相互对立的假设,最终给出创造型解决方案[13]。悖论型认知给了管理者一个全新理解矛盾的方式,决定着管理者理解内外部情境、搜索信息和制定决策的模式[10],最终决定管理者理解组织悖论的方式[14]。

管理者在面对环境时会对外界信息作出适当的甄别,主动获取和编排资源。资源编排是在动态能力基础上融合资源管理的过程思想和协同思想提出的[8],包括资源结构化、资源重组和资源撬动三大过程。首先,企业通过购买资源、开发资源以及剥离资源等形式获取资源组合,包括纵向资源结构化、横向资源结构化与双向资源结构化[15]。其次,企业可通过稳定性重组(Stabilizing)、丰富性重组(Enriching)和开拓性重组(Pioneering)等方式配置组织获取的资源[16],从而构建或改变能力。最后,企业依托环境撬动、业务撬动和平台撬动等形式,利用自身的能力实现价值创造[17]。

企业行为理论认为,作为目标导向的组织,企业在评价实际绩效时,心理上会选取一个满意值作为参考点,即企业经营的期望绩效,而企业实际绩效与期望绩效之间的差距将影响企业对现有策略和管理的调整以及其他后续的行为选择[18-19]。部分学者认为,在正向绩效反馈情境下,企业管理者对自身的管理能力和企业经营状况更有信心,愿意做出激进的高风险决策[20],比如扩大研发投入[21]。尚航标等通过对龙江森工和大兴安岭林业集团的案例研究,发现企业持续的绩效反馈是促进管理认知变革的决定因素,通过适时地推动高管认知的转变,设定新的和环境相适配的管理认知,能够保持企业战略行为与环境变化动态匹配[22]。

虽然后发企业技术追赶研究逐步关注认知的微观基础[4],但管理认知如何影响技术追赶的过程仍未被充分揭示[5]。本文在区分不同管理认知类型的基础上,引入资源编排理论,揭示后发企业实现技术追赶的过程机制。

二、研究方法

(一)案例选择

采用纵向单案例研究方法探讨管理认知与资源编排的动态适配过程,主要原因如下:首先,案例研究适合回答“为什么”和“怎么样”类型的研究问题[23-24];其次,采用纵向案例分析,可以确认关键事件发生的次序,有利于构念间因果关系的识别[23]。

选取舜宇光学科技有限公司(简称“舜宇”)作为案例企业,主要遵循理论抽样原则[23]。舜宇于1984年成立,由乡镇企业起步,主要为传统照相机提供镜头和镜片;20世纪末,舜宇进入光电领域,主要研发电脑摄像头、手机摄像模组、车载摄像模组等产品;随着人工智能技术的突破,舜宇在深耕传统光学光电业务的同时,2014年开始布局智能光学、智能科技和智能装备三大智能板块,成为了全球光学行业的领先者。研究管理认知问题需要选择建立10年以上的企业[25],本案例企业成立至今超过35年,这为搜集数据、观察管理认知转变过程提供便利[22]。舜宇在发展的过程中,与科研院校、同行企业和上下游厂商积极建立联盟伙伴关系,以此获得企业发展所需的资源;企业重大决策主要由高层管理者讨论制定,中基层贯彻执行,高管认知将很大程度上左右企业战略与企业资源编排,适合关于管理认知如何影响企业资源编排的研究主题。

(二)数据收集

采用文献资料、档案资料、人员访谈等多种不同的数据收集方法,通过多样化的信息和资料来源对研究数据进行相互补充,以构成“三角验证”来提高研究的信度与效度[24]。(1)外部文献。包括通过中国期刊全文数据库、行业统计报告等检索与舜宇相关的文献。(2)内部档案。包括舜宇公司年报、宣传资料。另外,研究人员还通读了《实践与探索——舜宇集团发展之路》(上下两册)、《中国光电之星:舜宇集团腾飞的秘密》等著作,为了解舜宇各时期的战略和发展提供了丰富的信息。(3)人员访谈。研究人员从2018年开始,先后与舜宇战略副总裁、技术研发部经理等管理人员进行面对面访谈,合计510分钟,每次访谈平均持续时间约为100分钟,并整理访谈记录。

(三)数据分析

数据分析主要有两个关键步骤:

第一,阶段划分。根据导致聚合构念发生重大变化的关键事件[26],将舜宇的发展分为追赶、转型和超越追赶三个阶段。其中,1984-1998年为追赶阶段,舜宇进入到光学行业;1999-2013年为转型阶段,舜宇涉足现代光电技术领域,成为光电制造的领先企业;2014年开始,舜宇进入超越追赶阶段,成功迈入智能光学技术领域,并引领整个行业的发展。

第二,数据编码。依据焦亚等提出的归纳式主题分析法[27],对原始数据编码并抽象构念,严谨地实现主题分析归纳,最后形成理论式主题(图1)。

首先,依照焦亚等做法[27],根据库尔斯和范登和罗瑾琏等研究[28-29],将管理认知从不同维度分类,结合舜宇调研中发现的高管的认知倾向,得出诸如“高管关注稳定性”“高管关注延续性”“维持常规”一阶概念;接着,从理论视角出发,基于确定的一阶构念,将其总结归纳为“分析型认知”范畴。同样,获得“高管具备灵活性”“高管具备创新性”“寻求变革”等一阶构念,根据相关理论将其提取为“创造型认知”范畴;将“高管采用多种逻辑”“高管善用多重视角”“传承创新并重”等确定为一阶构念,并从理论视角出发归结为“悖论型认知”范畴。

依此类推,资源编排维度参考西蒙等的理论[8],将“互补性”“拓展业务”“销售渠道”等一阶构念整合归纳为“纵向资源结构化”;将“拓展市场”“联盟”“塑造品牌”等一阶构念提炼为“横向资源结构化”;将“互补性”“拓展业务”“销售渠道”“拓展新市场”“建立新客户关系”等一阶构念整合归纳为“双向资源结构化”。参考谢洪明等理论[17],将“微小改进能力”“知识资源”“业务能力”归为“稳定性重组”;将“扩展现有能力”“重组现有能力”“专业人才”归为“丰富性重组”;将“创造新能力”“系统化”“成立事业部”归为“开拓性重组”。同样,根据涌现的理论,将“建立合资企业”“联营”等一阶构念归为“联盟撬动”;把“利用国际关系”“国际化”等一阶构念归为“国际撬动”;把“构建平台”“完善经营体系”等一阶构念归为“平台撬动”。同时,在追赶结果维度,参考彭新敏和张帆对制造业企业产品新颖度和市场定位的定义[30],将一阶构念“国内先进”“国内领先”“国际先进”提炼为“产品新颖度”,“国内新进入者”“国内主导企业”“国际主流厂商”提炼为“市场地位”。

图1 数据结构

第三,将上一阶段中所获得理论范畴归纳为聚合构念,具体来说:将三种认知“分析型认知”“创造型认知”“悖论型认知”整合为聚合构念“管理认知”。在资源编排层次,分别将“纵向资源结构化”“横向资源结构化”“双向资源结构化”整合为“资源结构化”;“稳定性重组”“丰富性重组”“开拓性重组”整合为“资源重组”;“联盟撬动”“国际撬动”“平台撬动”整合为“资源撬动”,从而形成了一阶构念到理论范畴最后到聚合构念之间的层层涌现,最后提炼出管理认知改变资源编排进而影响追赶绩效的过程框架。

三、案例发现

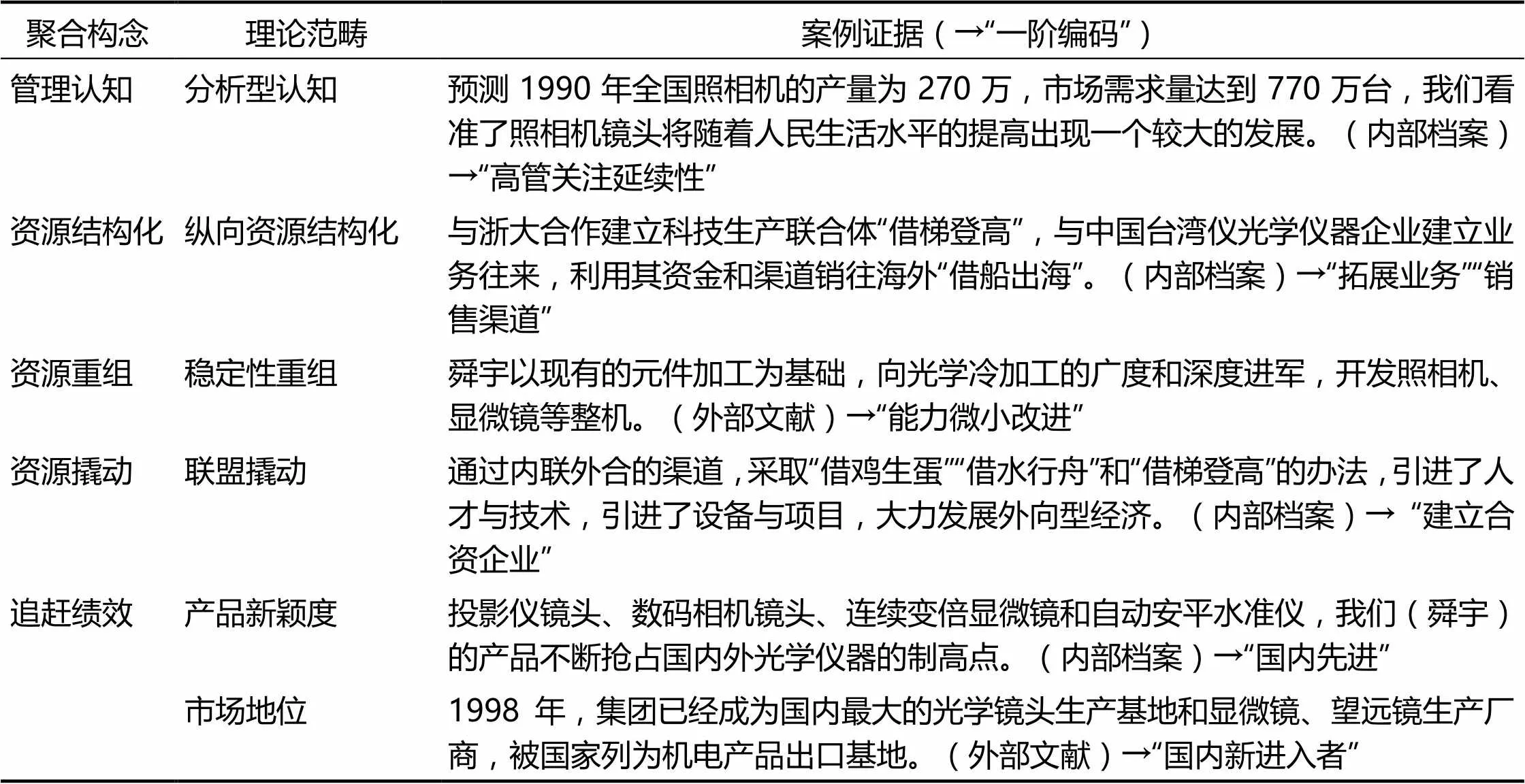

(一)追赶阶段(1984-1998)

1984年,王文鉴创立了舜宇的前身“余姚光学仪器厂”。成立之前,王文鉴等人曾前往浙江大学光仪厂学习光学冷加工技术,加上有生产“太阳高度测量仪”等仪器的经验,在从杭州照相机械研究所获得关于国内市场未来存在巨大照相机需求的预测信息后,王文鉴决定生产照相机镜头。1988年,舜宇提出了实行“两个转变”的战略方针:“由单一的国内市场转变为国内市场、国际市场并举;由单一的元件加工转变为元件加工、整机生产并举[31]。”

1987年,舜宇与天津照相机厂订立联营合同书,1988年1月,舜宇与江西光学仪器总厂联营,成立“凤凰照相机集团公司余姚光学元件厂”,为凤凰相机配套生产镜头镜片。相继与两家照相机国有企业联营后,王文鉴希望舜宇能真正拥有光学设计和产品开发的能力。1988年2月,舜宇与杭州照相机机械研究所联营,成立“国家机械工业委员会杭州照相机机械研究所余姚联营厂”,并与其联合研制生产了XY-1型、XY-2型一步成像翻拍相机。通过横向联营,舜宇成为国内光学镜头生产基地。同时,舜宇与浙江大学光电技术开发公司合作建立外向型镜头生产基地,组成了科技生产联合体,通过“你设计,我生产”的模式进行合作生产。为开拓国际市场,舜宇分别与香港裕隆、香港力达、台湾领东合资组建了余姚裕盛光电仪器有限公司、宁波华达光电仪器有限公司和宁波领东光电仪器有限公司。通过合资企业,舜宇不仅巩固了元部件生产的基础,整机生产照相机、显微镜和望远镜的能力也得以提升,产品顺利进入香港和台湾地区市场。1998年,舜宇向日本美能达公司提供单发相机镜片,学习其镜片研磨、涂黑技术和多层镀膜等各项工艺。

王文鉴在分析照相机的市场需求以及企业能力后,舜宇通过与照相机厂联营获取订单,与科研院所联营提高光学加工工艺,并借助海外公司拓展销售市场,成为国内最大的光学镜头生产基地和显微镜、望远镜生产厂商(表1)。

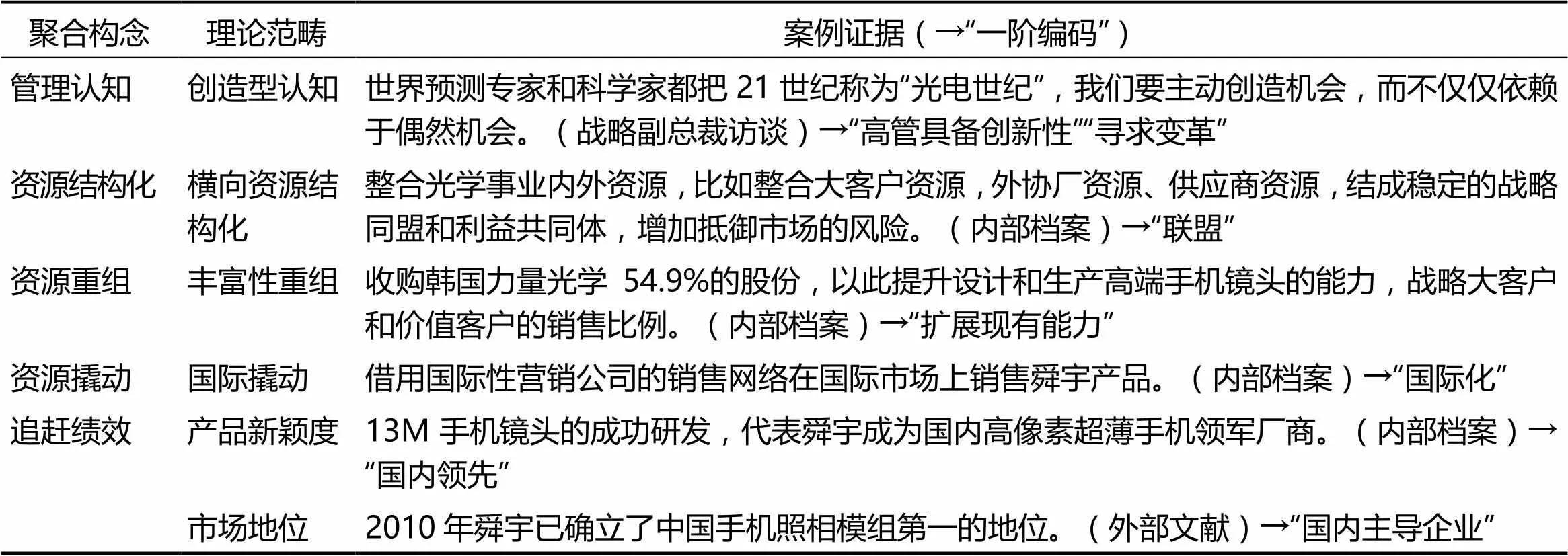

(二)转型阶段(1999-2013)

20世纪末,受世界信息数字产业发展的驱动,数码相机等数字化光学产品大量涌现。王文鉴深知舜宇仅靠磨镜片无法维持长久的优势,必须加速变革进程,提出了“两个新的转变”的战略决策:“在产品方向上,要从单一的传统光学,转变为传统光学与现代光电并举;在经营方式上,要从单一的产品经营,转变为产品经营与资本经营并举[32]。”

1999年,舜宇成立了光电信息事业部从事光电结合的研发与制造。该事业部通过与浙江大学、中国科学院光电所、上海交通大学等高校院所的深度合作来研发光电技术,并成功研发了电脑摄像头等光电产品。2000年后,舜宇开始转向手机摄像模组的研发。此时国内的手机市场处于萌芽阶段,全球生产手机模组的厂家集中在日本、韩国、中国台湾等地区,手机照相模组的工艺技术和制造条件均是全新的技术领域。舜宇从豪威公司采购经过CSP封装好的CMOS图像传感器,并攻克SMT贴片技术。2004年,舜宇量产了首批VGA分辨率的CSP封装手机照相模组。由于CSP技术无法满足高端照相模组的生产,舜宇从ASIP公司购买了更高像素、更小体积的COB摄像模组封装技术,并成立专门的COB制造部门。此外,舜宇收购韩国力量光学54.9%的股份,以此提升设计和生产高端手机镜头的能力。

王文鉴提出“跻身世界现代光电的先进行列”,通过与浙江大学、中国科学院等科研机构,以及世界一流光电企业合作,舜宇成功开发了电脑摄像头、手机镜头、手机摄像模组等光电产品,从传统光学领域跨越到现代光电领域。舜宇共申请专利87项,确立了中国手机模组第一的地位(表2)。

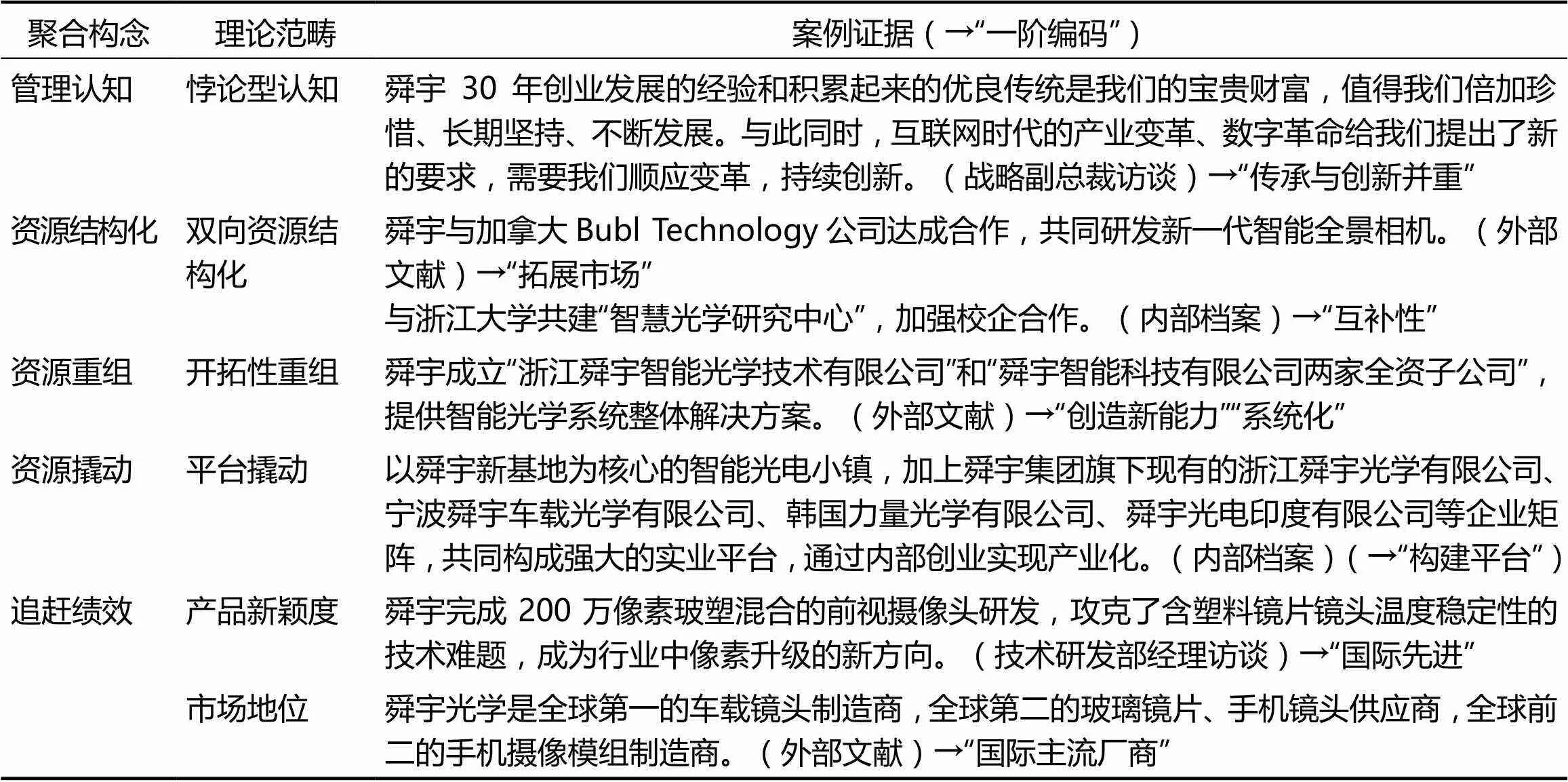

(三)超越追赶阶段(2014-2019)

表1 追赶阶段的相关编码结果

表2 转型阶段的相关编码结果

2014年,舜宇完成由企业创始人到年轻团队的新老交替,叶辽宁成为集团董事长,孙泱和王文杰分别担任公司总裁和执行董事兼常务副总裁。管理团队发现,全球产业环境中新的与半导体工艺相结合的光电影像技术蓬勃发展,个性化消费需求增加。舜宇需要在立足光学光电业务的同时,拓展新的业务渠道。为此,舜宇提出:“一方面持续提升现有优势业务的占有率,另一方面加快突破高端智能光学影像产品的市场开发及业务推广。”

在手机摄像模组领域,舜宇为了获取更高端镜头的生产技术,收购了柯尼卡美能达(上海)有限公司,得到了日本柯尼卡美能达公司的专利授权与高端镜头生产技术。舜宇自主研发了半导体封装的moding技术,成功解决了手机摄像模组性能高与体积小间的矛盾。在智能光学领域,舜宇先后成立了两家全资子公司——浙江舜宇智能光学技术有限公司和舜宇智能科技有限公司,提供智能光学系统整体解决方案。2016年,舜宇与加拿大Buble Technology公司达成合作,共同研发新一代智能全景相机。2018年,舜宇与腾讯合作研发智能显微镜。2019年,舜宇与浙江大学共同构建“浙大舜宇智慧光学研究中心”,主要研发包括新型光子数字化成像器件与技术、计算成像光学、增强现实显示、智慧影像处理、光学芯片以及微纳光学制造等先进技术。此外,舜宇打造舜宇中央研究院、“舜宇V基金”和舜宇实业平台,以基金为保障,以实业平台转化中央研究院的研究成果。2020年,舜宇完成200万像素玻塑混合的前视摄像头研发,攻克了含塑料镜片镜头温度稳定性的技术难题,成为行业中像素升级的新方向。

表3 超越追赶阶段的相关编码结果

以叶辽宁为代表的高层管理团队认为,舜宇的发展应兼顾传承与创新。通过与国内外高端客户的深度合作,舜宇实现了手机摄像镜头、手机摄像模组等光学光电产品与智能光学产品协同发展。舜宇在车载镜头制造上成为全球第一,玻璃镜片、手机镜头和手机摄像模组位居全球第二,共申请专利2022项(表3)。

四、案例讨论

基于舜宇案例研究发现,提出了后发企业管理认知、资源编排与技术追赶的过程框架(图2)。纵观整个追赶历程,从追赶到转型再到超越追赶,后发企业在技术上从“国内领先”过渡为“国际先进”最后达到“国际领先”,在市场上从“国内新进入者”变为“国内主导企业”最后成为“国际主流厂商”,实现了技术与市场的持续提升。

在追赶阶段,舜宇高管基于对照相机镜头市场和企业自身资源能力的详尽分析,选择在现有技术范式内开发产品。具体来看,由于成立初期的后发企业资源严重匮乏,舜宇通过纵向资源结构化,与行业内多方利益相关者合作,获得初始追赶所需要的基础资源,如与浙江大学和外资企业建立合作关系。舜宇通过对现有能力的微小改进,提升传统光学技术,主要研发照相机镜头、扫描镜头。在稳定性重组后,舜宇依托于联盟撬动,建立合资企业,实现光学镜头市场的不断渗透。

图2 后发企业管理认知、资源编排与技术追赶的过程框架

在转型阶段,随着国内光学行业开始由传统光学技术迈向现代光电技术,舜宇管理者积极主动思考如何进行战略变革以顺应行业发展趋势。舜宇在纵向资源结构化的基础上,采取横向资源结构化的方式,获得支持光电业务进一步发展的配套资源。舜宇聚焦于电脑摄像头、手机镜头、手机照相模组等光电产品的研发与生产,相继建立多个技术合作的联盟伙伴关系。丰富性重组有助于舜宇在原有能力基础上进行延伸,整合企业内外部原有资源和外部异质性资源,获得了自主研发新产品和新工艺的能力。随着企业资源的丰富,舜宇依托于国际撬动,与国际知名光电企业形成业务关联,持续提升企业的技术追赶绩效。

在超越追赶阶段,随着光电技术转向智能光学技术,管理者认为需要深耕细作光学光电制造等传统优势产业。同时,通过感知外部行业发展趋势及时捕捉行业需求变化,管理者意识到要想使企业长期保持获利性增长,就必须研发智能光学技术。舜宇通过双向资源结构化,如与浙大等科研机构深入开展“产学研”合作,吸纳大量的科研人才,提高技术创新效率。同时,舜宇构建了高质量的上下游联盟网络以快速融入国际光学光电产业链,有助于在既有成熟市场竞争的能力,有在新兴市场开发新产品和服务的能力,获得持续竞争优势。最后,舜宇通过平台撬动即打造智能光学平台,形成高效的内部协作,建立完整的生产经营体系,从而引领行业的发展。

上述案例研究发现从管理认知视角拓展了后发追赶理论。已有研究大多强调管理认知的重要性,而并未考察管理认知借助何种方式帮助后发企业实现追赶[3,33],揭示了管理认知通过资源编排实现后发追赶的内在机制。从长期来看,后发企业追赶过程实质是管理认知与资源编排之间动态匹配的过程。作为推动后发企业技术追赶的本源性因素[34],识别出三种类型的管理认知。在追赶阶段,受分析型认知的驱动,后发企业经过“纵向资源结构化、稳定性重组、联盟撬动”的资源编排过程,挖掘成熟技术并渗透已有市场;在转型阶段,受创造型认知的驱动,后发企业选择“横向资源结构化、丰富性重组、国际撬动”的资源编排过程,探索新技术并拓展新兴市场;在超越追赶阶段,受悖论型认知的驱动,后发企业借助“双向资源结构化、开拓性重组、平台撬动”的资源编排过程,最终实现资源能力的生成和提升。伴随着管理认知经历从分析型到创造型再到悖论型的变革,后发企业资源编排过程中的结构、重组与撬动方式也相应改变,最终获得了持续竞争优势。因此,从管理认知视角对后发企业的技术追赶提供了微观过程机制。

五、结论

通过纵向案例研究,揭示了后发企业高管认知与资源编排动态适配以实现技术追赶的过程。在追赶阶段,管理者运用分析型认知,在旧技术范式内进行技术利用,并通过联盟撬动提升技术水平;随着企业绩效提升,管理者从分析型认知转向创造型认知,开始倾向于新技术探索,并通过国际撬动获得先进的技术水平;受追赶绩效的持续正反馈驱动,管理者由选择性思维转变为悖论性认知,通过平台撬动多样化资源来获得领先优势。

研究结论对后发企业技术追赶实践也具有一定的管理启示。在技术追赶过程中,后发企业的管理者需要提升自己的认知水平,全面、辩证地解读外界环境信息。管理者还需要充分重视资源编排的价值,擅于组合企业内外部异质性资源,实现不同创新任务之间资源的有效配置。当然,采用单案例研究存在概化的局限,未来可以通过多案例研究考察后发企业技术追赶过程中管理认知与资源编排动态适配的其他可能方式。

[1] 彭新敏, 郑素丽, 吴晓波, 等. 后发企业如何从追赶到前沿?——双元性学习的视角[J]. 管理世界, 2017(2): 142-158.

[2] 张璐, 曲廷琛, 张强, 等. 主导逻辑类型的形成及演化路径——基于蒙草生态的案例研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2019, 40(3): 56-69.

[3] TRIPSAS M, GAVETTI G. Capabilities, cognition, and inertia: evidence from digital imaging[J]. Strategic management journal, 2000, 21(10/11): 1147-1161.

[4] 彭新敏, 刘电光. 基于技术追赶动态过程的后发企业市场认知演化机制研究[J]. 管理世界, 2021, 37(4): 180-198.

[5] 王鹤春, 贾晓华, 赵慧娥. 本土制造企业主导逻辑形成的惯性解构——以抚挖重工为例[J]. 软科学, 2021, 35(4): 83-90.

[6] 范旭, 梁碧婵. 机会识别和双元性战略组合协同作用下科技型中小企业的创新模式演进[J]. 管理学报, 2021, 18(6): 873-883.

[7] ZOTT C. Dynamic capabilities and the emergence of intraindustry differential firm performance: insights from a simulation study[J]. Strategic management journal, 2003, 24(2): 97-125.

[8] SIRMON D G, HITT M A, IRELAND R D, et al. Resource orchestration to crate competitive advantage: breadth, depth and life cycle effects[J]. Journal of management, 2011, 37(5): 1390-1412.

[9] 刘朔, 蓝海林, 柯南楠. 转型期后发企业核心能力构建研究——格力电器朱江洪的管理之道[J]. 管理学报, 2019, 16(9): 1265-1278.

[10] WALSH J P. Managerial and organizational cognition: notes from a trip down memory lane[J]. Organization science, 1995, 6(3): 280-321.

[11] 尚航标, 黄培伦. 管理认知与动态环境下企业竞争优势: 万和集团案例研究[J]. 南开管理评论, 2010, 13(3): 70-79.

[12] 石盛林, 陈圻. 高管团队认知风格与竞争战略关系的实证研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2010, 31(12): 147-153.

[13] SMITH W K, TUSHMAN M L. Managing strategic contradictions: a top management model for managing innovation streams[J]. Organization science, 2005, 16(5): 522-536.

[14] AUDEBRAND L K, CAMUS A, MICHAUD V. A mosquito in the classroom: using the cooperative business model to foster paradoxical thinking in management education[J]. Journal of management education, 2017, 41(2): 216-248.

[15] 韵江, 赵宏园, 暴莹. 新创企业商业模式创新的资源编排动态演化机制——基于猎聘公司的纵向案例研究[J/OL]. 财经问题研究,2021: 1-10[2021-11-23]. http://kns.cnki. net/kcms/detail/21.1096.f.20211027.1143.002.html.

[16] 闫妍, 叶广宇, 黄胜, 等. 整合关系网络和资源编排视角下新兴市场后发企业国际化的加速机制研究[J]. 管理学报, 2021, 18(10): 1462-1472.

[17] 谢洪明, 章俨, 刘洋, 等. 新兴经济体企业连续跨国并购中的价值创造: 均胜集团的案例[J]. 管理世界, 2019, 35(5): 161-178, 200.

[18] 连燕玲, 贺小刚, 高皓. 业绩期望差距与企业战略调整——基于中国上市公司的实证研究[J]. 管理世界, 2014(11): 119-132, 188.

[19] 王垒, 曲晶, 赵忠超, 等. 组织绩效期望差距与异质机构投资者行为选择: 双重委托代理视角[J]. 管理世界, 2020, 36(7): 132-153.

[20] GREVE H R. A Behavioral Theory of R&D expenditures and innovations: evidence from shipbuilding[J]. The academy of management journal, 2003, 46(6): 685-702.

[21] O’BRIEN J P, DAVID P. Reciprocity and R&D search: applying the behavioral theory of the firm to a communitarian context[J]. Strategic management journal, 2014, 35(4): 550-565.

[22] 尚航标, 黄培伦, 田国双, 等. 企业管理认知变革的微观过程: 两大国有森工集团的跟踪性案例分析[J]. 管理世界, 2014(6): 126-141, 188.

[23] EISENHARDT K M. Building theories from case study research[J]. The academy of management review, 1989, 14(4): 532-550.

[24] YIN R K. Case study research: design and methods[M]. 5ed. Thousand Oaks:Blackwell Science Ltd, 2014.

[25] BARR P S, STIMPERT J L, HUFF A S. Cognitive change, strategic action, and organizational renewal[J]. Strategic management journal, 1992, 13: 15-36.

[26] 吴晓波, 马如飞, 毛茜敏. 基于二次创新动态过程的组织学习模式演进——杭氧1996~2008纵向案例研究[J]. 管理世界, 2009(2): 152-164.

[27] GIOIA D A, CORLEY K G, HAMILTON A L. Seeking qualitative rigor in inductive research: notes on the gioia methodology[J]. Organizational research methods, 2013, 16(1): 15-31.

[28] COOLS E, VAN DEN B H. Development and validation of the cognitive style indicator[J]. The journal of psychology. 2007, 141(4): 359-387.

[29] 罗瑾琏, 管建世, 等. 迷雾中的抉择: 创新背景下企业管理者悖论应对策略与路径研究[J]. 管理世界, 2018, 34(11): 150-167.

[30] 彭新敏, 张帆. 技术变革、次序双元与后发企业追赶[J]. 科学学研究, 2019, 37(11): 2016-2025.

[31] 王文鉴. 实践与探索——舜宇发展之路: 上册[M]. 北京: 机械工业出版社, 2019: 71-74.

[32] 王文鉴. 实践与探索——舜宇发展之路: 下册[M]. 北京: 机械工业出版社, 2019: 60-76.

[33] 李敏, 周洁, 曾昊, 等. 后发企业如何获取竞争优势——金蝶董事长徐少春的生态思维探索[J]. 管理学报, 2021, 18(10): 1423-1434.

[34] 刘洋, 应瑛, 魏江. 转型经济背景下组织启发式规则与研发网络边界拓展战略[J]. 科学学与科学技术管理, 2016, 37(9): 78-89.

Managerial Cognition, Resource Orchestration and Technological Catch-up of Latecomer Firms

PENG Xin-min, SHI Hui-min, LI Jia-nan

(Faculty of Business, Ningbo University, Ningbo 315211, China)

With the research of technological catch-up of latecomer firms beginning to focus on the micro cognitive basis, the mechanism of managerial cognition driving technological catch-up has not been fully revealed. Through a longitudinal case study, this paper reveals the process of dynamic match between senior executives' cognition and resource orchestration to achieve technological catch-up. Specifically, in the catch-up stage, the analytical cognition of senior executives achieves the accumulation of basic technologies through the resource orchestration mode of vertical resource structuring, stabilizing and alliance leveraging. In the stage of transition, the creative cognition of senior executives acquires emerging technical capabilities through the resource orchestration mode of horizontal resource structuring, enriching and international leveraging. In the stage of beyond catch-up, paradoxical cognition of senior executives achieves technological leadership through resource orchestration mode of bi-directional resource structuring, pioneering and platform leveraging. This paper not only expands the theory of technological catch-up from the perspective of managerial cognition, but also provides implication for the catch-up of latecomer firms.

latecomer firms, beyond catch-up, managerial cognition, resource orchestration, performance feedback

F270.7

A

1001 - 5124(2022)02 - 0087 – 09

2021-11-24

国家自然科学基金面上项目“最优区分视角下后发企业超越追赶的机制研究”(72172068);国家自然科学基金面上项目“从分隔到自洽:超越追赶阶段后发企业双元学习的演进机制研究”(71772097);宁波市软科学重点项目“宁波企业研发机构发展现状及对策研究”(2021R001)

彭新敏(1979-),男,江西万年人,教授,博士,主要研究方向:企业战略与创新管理。E-mail: pengxinmin@nbu.edu.cn

(责任编辑 周 芬)