基于地理实践力培育的校园研学实践课设计与实施

——以“土壤”教学内容为例

王亦茹

(杭州第二中学钱江学校, 浙江 杭州 311215)

《普通高中地理课程标准(2017年版)》中明确指出“注重培养学生综合运用知识解决实际问题的能力”,且在课程设置中增加地理野外实习模块,进一步突出野外考察的必要性和重要性。

地理教育的价值是培养对当下和未来社会负责任的地球公民,使他们能够学会欣赏和认识这个世界。树立正确的人地观念、培育家国情怀和国际视野、培养地理学思维和增进认识区域的能力,是地理学育人价值的重要体现。在地理研学课中,学生面对真实而复杂的情境,感受真实的人地关系问题,激发解决环境问题的兴趣,运用野外考察、地理调查等实践方法认识区域。此过程既可内化隐性的地理素养,又可外显具体的行为能力。

高中校园内蕴藏许多有待挖掘的地理研学资源。例如,有些高中校园内设置有气象站、天象馆、岩石陈列馆等,也有些校园具备特殊的自然地理环境或社会地理背景。依据各校校情,开发各具特色的研学实践课程有其必要性和可操作性。地理研学实践课不同于传统的地理课堂和综合实践课,有其自身发展特点。在课程定位上,既是现行高中地理课程的必备补充,又是地理研学旅行的集中体现;在课程内容上,既是地理学习目标的落实途径,又是跨学科高度综合的知识融合过程;在课程形式上,既可吸纳传统地理课程设计要素,又可结合综合实践类课程的活动和评价方式;在育人方式上,既是基于学生实践力的“学科+德育”的有机结合,又是对高中育人方式“校本化”的新尝试。

由此可见,校园研学实践课,既属于地理类课程,又属于综合实践类课程,更是对地理研学旅行的延伸和拓展。校园研学实践课的开发与实施,不仅契合新课标、新教材中的地理实践力培养目标,满足学生的发展需求,还可以丰富学校的综合实践课程。

一、校园研学课准备

1.研学实践课资源挖掘

高中校园内研学资源丰富,既有种类繁多的植被类型可供学生学习植被与环境,也有人工修建的校内湖泊可供研究校园水环境,矗立在校园内的各类岩石可作为岩石研学的良好素材。与其他学校外运的人工黄壤不同,笔者所在的中学校园后山梯田上还有保存完好的红壤剖面,这一典型红壤剖面有助于本校开发土壤研学课程。

地处亚热带季风气候区的浙江,山地丘陵上的地带性土壤为红壤。而在我校后山XX峰山腰的梯田处,出现了两类不同的土壤:梯田垂直面上的红壤和水平面上的耕作土壤。为什么在该区域内会形成耕作土壤与红壤这两种类型的土壤?学生观察真实现象后产生的问题既来源于生活,又高于生活。

2.研学实践课目标设计

【设计理念】不同于常规课的教学目标,研学实践课目标更突出地理实践力的培养,这也是课标中提出的要求。为提高野外观察的学习效能,本课研学目标应可操作、可量化。

目标1:通过使用土钻等工具,学会野外采集土壤样本,通过测量法对比两类土壤的特征差异。

目标2:根据野外观察结果,推测、寻证土壤特征差异原因,思考人类活动对土壤的影响。

目标3:通过对当地居民的访谈调查,了解人类活动对土壤的影响,论证猜测。

目标4:上网搜集其他地区红壤改良措施的资料,撰写实践报告。

3.研学实践课设计流程图(见图1)

图1 土壤研学实践课设计流程图

二、校园研学实践课实施过程

1.师生合作,深挖研学资源

【课前环节】校园土壤行,万卷书立明

教师活动:布置任务——各组同学合作设计校园土壤研学路线图。路线设计要求:①研学时间约40分钟,地点在我校校园内;②研学内容为土壤的成土因素;③罗列研学过程中可能用到的研学器材。

学生活动:结合所学知识和生活观察,小组合作绘制一张研学路线图。

教师活动:教师对学生设计的研学路线进行指导,从安全性、可操作性等角度进行评估,选择适当的实践活动方式,完善研学方案。

设计意图:传统的研学课中,教师往往扮演着“导游”的角色。课前精心挑选研学考察点,引导学生开展研学活动。但是这一流程无法激发学生的学习主体意识和研学兴趣。故本课大胆尝试,引导学生观察生活,在课前合作设计校园土壤研学路线。这一环节不仅能够激发学生实践学习动机,满足有效教学需要和学生发展需求,还能够培养学生设计地理实践活动的能力。

2.多元活动,落实地理实践

【课内环节一】校园峰下行,峭崖向人明

学生活动:学生代表展示小组的研学路线图,介绍设计的研学路线。

教师活动:介绍研学工具的使用方法及注意事项;到达研学考察点,引导学生思考当地的自然地理环境特征。

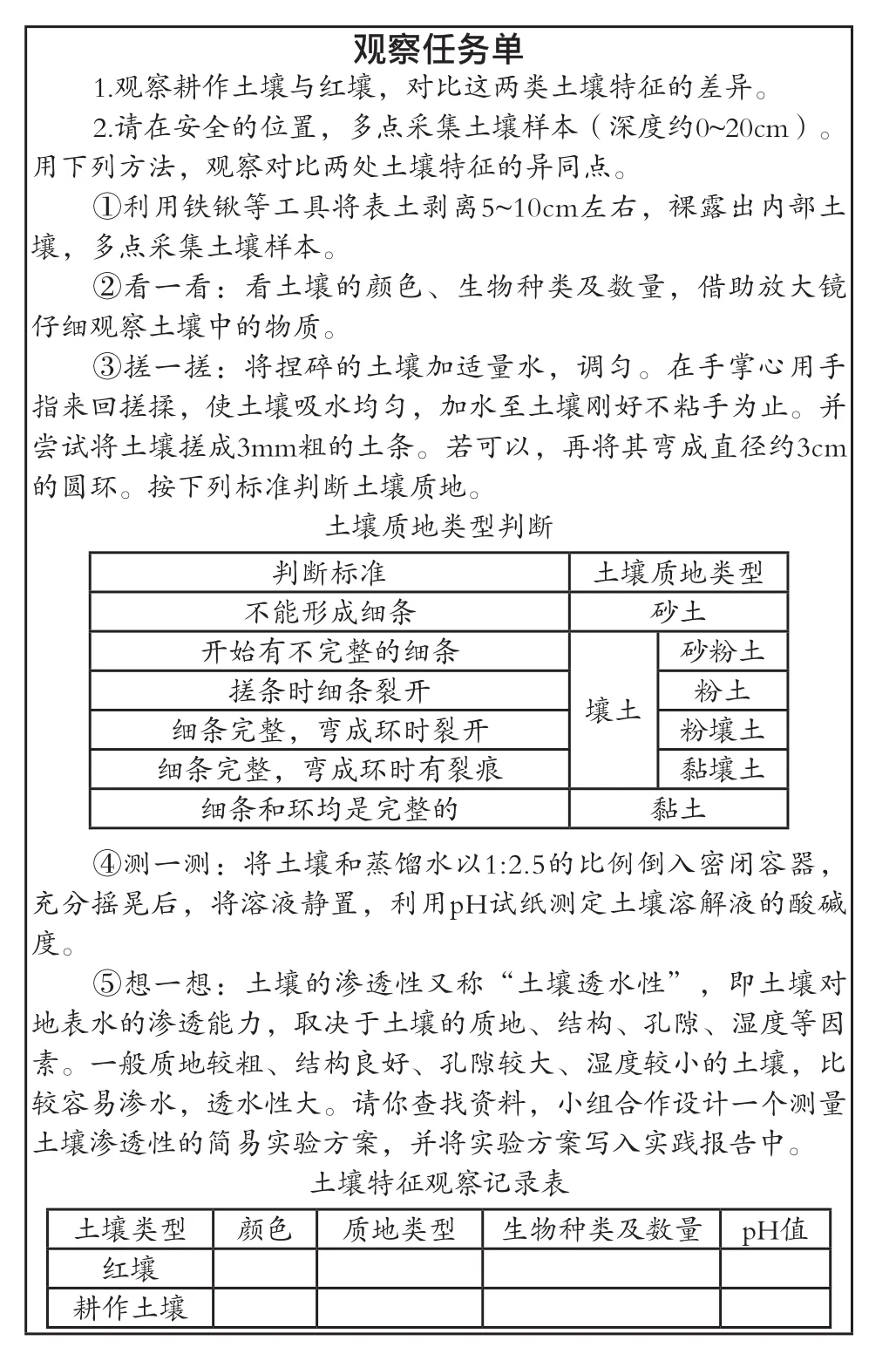

学生活动:记录研学考察点的地理位置和环境特征。完成观察任务单(见图2)。

图2 观察任务单

教师活动:指导学生使用研学工具,与学生交流研学观察结果。

设计意图:学生借助观察及测量活动,多角度描述土壤特征,有助于学生比较土壤特征差异,培养学生的探究意识、动手能力和实践精神。通过设计土壤渗透性实验方案,锻炼学生设计实验方案的能力。

3.合作探究,深化人地关系

【课内环节二】踏尽山上土,山腰为之平

学生活动:小组思考讨论,结合红壤与耕作土壤特征差异,推测导致其出现差异的原因。

教师活动:在确保安全的情况下,带领学生观察农田周边设施,寻找证据论证推测。例如,学生拍摄到农田边正在燃烧的草木和燃烧后的草木灰(见图3)。

图3 学生拍摄的农田边正在燃烧草木和燃烧后的草木灰

学生活动:采访当地农民,了解红壤与耕作土壤特征存在差异的原因,验证之前推测的正确性。若推测有误,小组内讨论、反思导致推测错误的原因。

设计意图:基于土壤的特征差异,鼓励学生大胆推测存在差异的原因,带着问题观察农田周围设施,思考农业生产活动如何影响、改变土壤。在培养学生地理实践力和综合思维能力的同时,引导学生将探究意识延伸到课堂之外。通过社会访谈,验证推测的合理性,增强学生的自信心,强化“生活地理、有用地理”的学习理念,引导学生反思推理过程中的疏忽与不足,锻炼意志品质。

【课内环节三】山土固已远,谁解其中因

学生活动:上网查找资料,了解我国南方地区农民改良红壤的其他措施。结合实践经验及网络资料,提出红壤改良的建议,撰写实践报告。

教师活动:总结学生探究结果。提出问题:安静的红壤会说话吗?引导学生以红壤的身份,与人类对话。

学生活动:学生发言、相互交流。

设计意图:学生通过查找资料,了解其他地区红壤改良的经验及措施;撰写实践报告,输出结论;在此过程中,加强学生的土壤保护意识,树立人地协调观。

校园所兼具的自然和社会属性,使得学生处于一个不同于试题及课堂的真实情境中。研学过程中,学生看到了沿途随意丢弃在山坡上的生活垃圾,也看到了被土层掩埋的黑色灰烬物质(草木灰),听到了农民所述的“化肥农药该施就得施”。得益于研学的形式、同伴的合作学习,学生在研学过程中产生了原有认知与新认知之间的矛盾与冲突,提出了更多深层次、高价值的问题。多元信息的碰撞有助于增强学生对地理知识的理解和灵活运用,也有助于学生辩证思维的发展。

三、校园研学实践课的追寻

1.教学情境生活化

本课是基于校园研学资源开发的地理研学实践课。校园作为学生学习和生活的特殊地理环境,让学生在熟悉的环境中对陌生的土壤地理要素进行探究,是培育学生地理学科核心素养最感性、最富有成效的实践路径。将课堂搬出教室,引导学生积极参与校园地理课程资源的开发、探究,推动学生学习方式的改进,促使教育回归生活本真。

2.研学资源深度化

不同于书本及试题中“良好结构”的虚拟情境,研学过程中学生所感知的都是复杂的真实情境。受区域范围所限,校园内的土壤研学考察点也许不够宏观、典型,但是笔者认为小区域的现象研究和归纳总结是学习地理原理和规律的基础。符合地理学科“微入宏出”的特点。在有限的区域内如何深挖研学资源、让研学资源大放异彩?本节课以小而微的校园研学资源为载体,将“两类土壤特征有何差异”“两类土壤为何会存在差异”“当地农民如何改造红壤”三个问题串联成链,层层深入。

3.研学活动多元化

本课运用方案设计、户外考察、地理实验、社会调查等多种地理实践活动方式,分层次、多角度地培养学生的地理实践力。从比较简单、直观地观察土壤获取信息,到利用工具修理土壤剖面、采集样本、“看-搓-测-想”四步骤实验得出土壤的特征,再到社会访谈、查阅信息,实践活动由浅入深,难度逐渐提升。在此过程中,学生行动意识和行动能力得到加强,能够更好地在真实情境中观察、感悟、理解地理环境及其与人类活动的关系,增强社会责任感。

4.知识生成自主化

在相对开放的教学环境下,学生的思维愈发活跃。在校园研学实践课中,课堂生成性资源非常丰富。在研学过程中,有学生观察到道路旁有混合着黑色灰烬物质的土灰,进而生成“为什么土壤中会有这些黑色灰烬?燃烧草木有什么用?”等新的问题。学生在研学中提出了众多问题,其中部分是教师在备课环节中预设的,还有些是超出教师预设的课堂生成性知识。这需要教师课前充分预设、课中关注生成、课后智慧处理。问题意识的培养不能只停留在鼓励学生提出问题,更要延续到问题的解决。

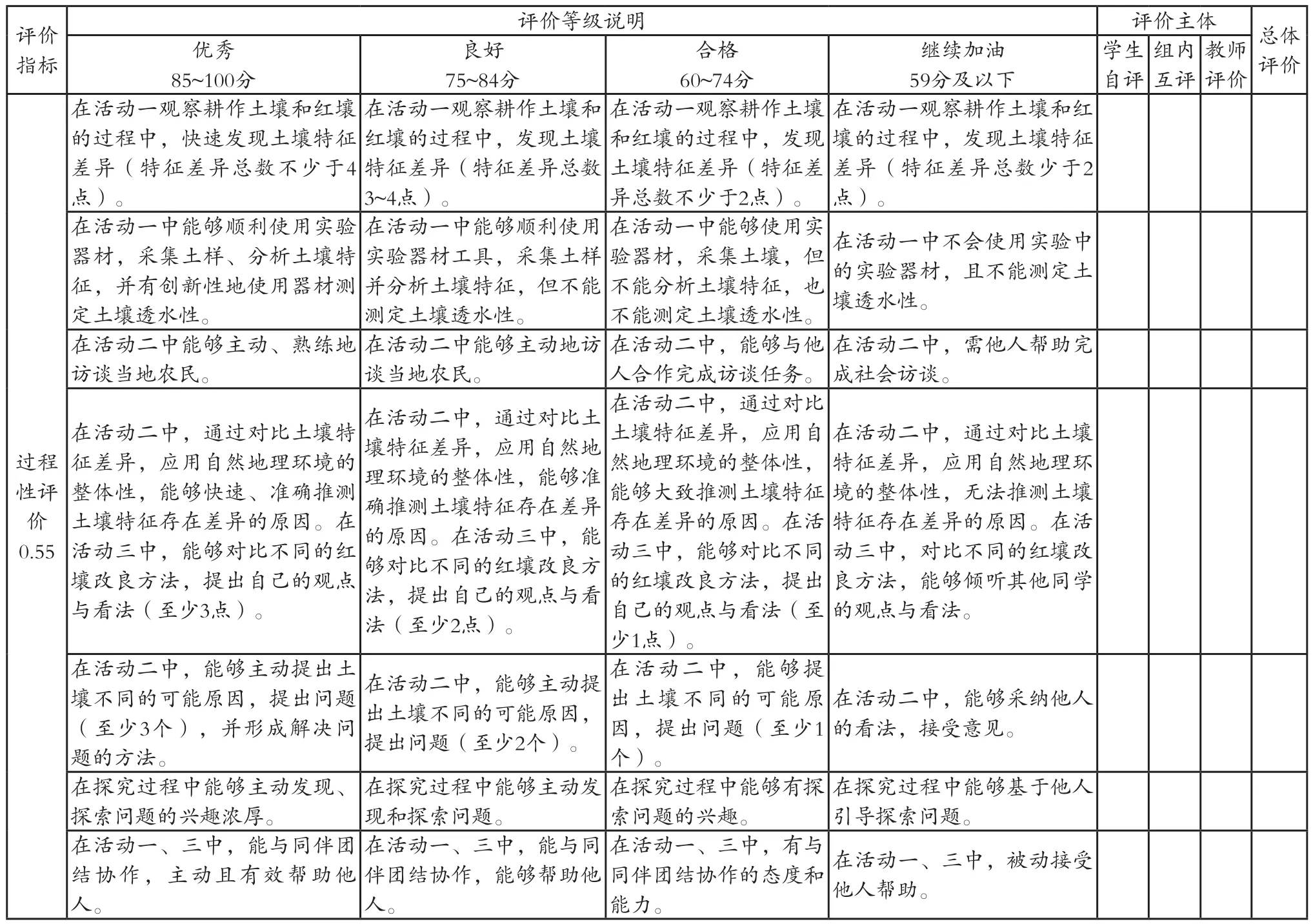

5.表现评价过程化

表现性评价重视学生在活动过程中的行为表现与结果,深度契合了基于地理学科核心素养发展的学习评价方式。将学生对成果的实际操作、实际问题的解决过程、日常情景中的不同思考等作为考察对象,聚焦学生高层次学力状况的思考、判断和表现能力。本课将地理研学实践课的表现性评价分为获取和处理信息、使用工具与实践操作、解决问题与反馈信息、实践态度与创新能力四个维度。教师的评价固然重要,但自我认识才是促进自身不断改进与发展的动力,来自活动同伴的评价也能使其从不同视角寻找问题。基于此设计了本节土壤研学实践课评价表(见表1)。

表1 土壤研学实践课评价表

(续上表)